“亚东书局”的变迁

2023-04-17陈伟

陈伟

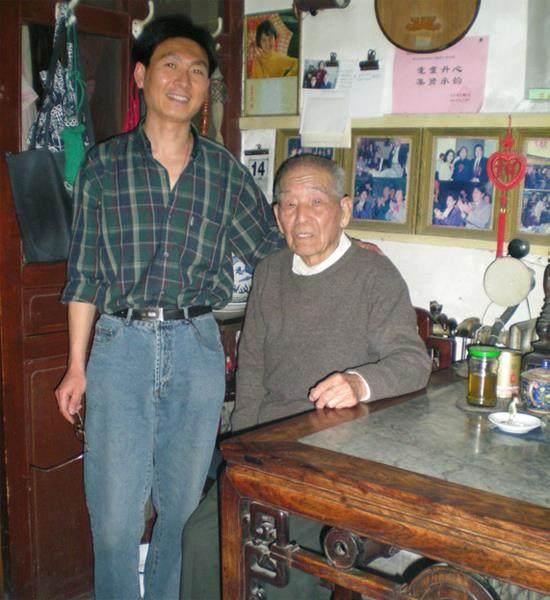

北京曲艺圈的人都知道京城“集贤承韵”曲艺票房的“把儿头”钱亚东,都知道钱亚东解放前开过一个“亚东书局”。

钱亚东又名钱来海,满族镶蓝旗人,父亲是清末禁卫军的小头目,母亲是清代大臣索尼的后代。清亡后,旗人断了“铁杆庄稼”的俸禄,生活异常艰难,家人让十多岁的钱亚东到琉璃厂的古旧书店当学徒。

那时学徒是管吃管住,没有工钱。浩如烟海的古书,从作者、版本、内容,到年代、成色、价格,全靠苦学和背记,需要长期的积累。钱亚东是苦出身,学习更加刻苦,不几年就在同伴中脱颖而出。一次掌柜的让他去抓货,他在晓市上花100元买了一卷完整的古代金字佛经,掌柜很满意,给他做了一套新的棉裤棉袄,又给了几块零花钱。

出师后,凭着所学的知识,他在西四义达里租房开了个“亚东书局”,专门经营古旧书籍,那一年他刚20出头。因为北京大学多、文人多、遗老遗少多,只要有眼光和头脑,有货源,低进高出,经营古旧书籍还是很挣钱的。不久,他就买下了义达里的铺面房,还帮弟弟也开了个书摊,老父亲蹲在门口卖些过期的杂志、画报、小人书等,每天也能挣好几毛,生意做得風生水起,挣下的钱还为父母买了房。翻盖房子时,他拿出一块钱请工人们唱夯歌。高亢的夯歌响起,街坊邻里纷纷围观,一些先前看不起他家的街坊,主动上前,亲热地打招呼,说恭维话。

春节前,他给工商局和警察局的头头送去鸡鸭鱼肉和厚礼,这样在厂甸庙会上他能一人独占两个摊位,买卖兴隆,收入颇丰。闲暇时,他还去西直门外“朝阳庵”野茶馆,参加京城曲艺票友的活动。“亚东书局”经营一直很好,住在附近报子胡同的程砚秋先生,晚上经常到访,翻翻书,聊聊天,说这儿干净、亮堂,和他成了朋友。日本人来后,为躲避日寇的纠缠骚扰,程先生在京郊青龙桥买了几亩地,荷锄务农,种葡萄去了。

日伪时期,社会动荡,许多大学南迁,古旧书业萧条,生意不好做了,钱爷爷的书局又兼营杂项,文房四宝,书画扇面,相机手表,金笔烟斗,门类繁多。1943年的一天,一个瘦小干枯的小脚老太带着一个女仆,找到了店里,问周树人的藏书收不收?“周树人不就是鲁迅嘛,他的书收。”爷爷的脑子反应非常快。“嗷,你们都知道啊。”原来老太是鲁迅的夫人朱安女士,婆母鲁瑞去世后,身居日伪要职的二先生周作人,薄情寡义,不愿再供养寡居的大嫂,朱安年老体衰,投靠无门,生活无以为继,不得已才想变卖丈夫的藏书来维持生计。二人定好了取书的日期,预支了朱老太20元定金。改天钱老板去取书时,见周家来了许多文化人,纷纷劝朱老太不要卖书,说这是周先生留下的文化遗产。朱老太又哭又闹,说你们都说大先生的遗产需要保护,我也是大先生的遗产,谁来保护我?!在众人说服下朱老太决定暂不卖书。见到钱老板来收书,她却傻了眼,原来20元定金她已花光,无法退还了。看到朱老太生活困苦,如此为难,钱亚东说:算了,算了,定金不用还了。唉,就算帮她一把吧。

1956年公私合营,钱家的书局被政府折价1800多元,收为公有,与几家店铺合并为“新街口信托商店”,钱亚东当了售货员,成了公家人。

“亚东书局”的沧桑变迁是一个时代的缩影,不变的是北京拥有一代代的爱书人、读书人。书香四季,书香北京。