基于“本原性问题”驱动的习题教学案例分析与思考

2023-03-28景晖

[摘 要] “题不在多,经典即可”,这句话阐释了习题教学中例题选择的重要性. 对典型问题的深度探索,不仅能突出数学本质,还能有效培养学生举一反三的能力. 文章以一道经典习题为例,从“呈现原题,调研分析”“解法探索,交流反思”“变式应用,拓展延伸”三方面具体探讨如何利用质朴的本原性问题驱动习题教学,并谈一些思考.

[关键词] 本原性问题;习题教学;思维

本原性问题是指数学问题的基本构成要素,作为思考的首要问题,体现在教师将实质性的数学问题“教学法化”的过程中. 简而言之,就是将问题的本质融入教学情境,达到揭示、理解与欣赏的境界. 学生在本原性问题的引领下,往往能逐步触及知识的本质. 究竟该如何利用本原性问题驱动学生的思维呢?笔者以一道經典习题为例,谈一些具体的做法与思考,共勉.

课堂实录

1. 呈现例题,调研分析

例题 已知在△ABC中,∠A,∠B,∠C所对的边分别为a,b,c,同时满足c=1,,则△ABC面积的最大值是______.

笔者将本题安排在“基本不等式的综合运用”的学案中,通过对学生解题正确率的统计,发现只有10%的学生完全做对了. 这个结论出乎意料. 若认为本题难度较大不进行讲解,对于学生而言则没有满足他们释疑的心理需要,也无法体现本题的价值;若进行讲解,该从何处着手呢?究竟该如何提出本原性问题以激发学生的思维呢?经过权衡,最后决定将本题作为课堂教学的重点.

2. 解法探索,交流反思

解法1 三角法.

师:(投影例题与生1的解题过程)本题的正确率很低,观察到不少同学因为想不到解法,就干脆放弃了本题;也有几位同学的解法很有特点,接下来我们一起观察生1的解法,并听一听他在解题时是怎么考虑的.

师:非常好!从三角函数的角度解决本题,思路很清晰,值得表扬!大家再观察这个解答过程,有没有什么地方需要完善的?

(沉默片刻,一位学生主动举手发言)

生2:我认为解决本题,第一步无需使用余弦定理,如果直接在等式2sinBcosC=3cosBsinC两边同时加上2cosBsinC,可得2sin(B+C)=5cosB·sinC,再借助正弦定理,容易得到a=cosB.

(学生一致点头,赞同生2的意见)

师:太棒了!你是怎么想到这个好方法的呢?

生2:想要得到a=cosB,就要获得a,找到sinA,但是2sinBcosC=3cosB·sinC移项只能获得sin(B-C),说明这个思路行不通,而2sinBcosC=3cosB·sinC两边同时加上2cosBsinC,就能轻松地解决这个问题.

师:这个想法不错,从结论出发对成立的必要条件进行分析,这是解决问题常用的一种方法,也是值得关注的一种思维方式,今后要多尝试. 现在请大家继续思考本题的解答过程,看看还有没有其他更好的建议.

学生感到困惑:生2的解法已经非常简洁了,难道还有更好的解法吗?课堂此时陷入了沉默. 笔者鼓励学生勇敢地站出来表达自己的想法,即使错了也无妨. 一位学生在笔者的鼓励下,迟疑地表示自己的解法没有比生2简单,但愿意说出来与大家分享,也好让同学帮忙分析他的解答思路.

师:你为大家又提供了一条新的解题思路,非常好!现在请同学们选择一种自己喜欢的解法,独立规范地完成本题.

课堂说明 解题过程本身就是一个探索过程,出现错误是正常现象. 面对错误,该采取怎样的应对措施是一门学问. 解后反思是提升解题能力的重要途径,而真正高效的解后反思需在教师循循善诱的引导下进行.

波利亚认为,好的解题思路往往源于过去良好的解题经验与知识储备. 因此,我们应经常回顾经典实例,为形成良好的解题思路奠定基础. 事实证明,好的解题思路往往与一题多解有着千丝万缕的联系. 通性通法的总结常能促进学生思维的升华,让学生形成触类旁通的解题能力.

解法2 几何法.

师:(投影生4的解答过程)通过以上探究,可见大家的思维都很活跃. 现在我们一起来看看这位同学的解法,并让他跟我们分享一下解答思路.

看着生4的解法,听着生4的解说,学生自主进入了讨论状态,不少学生将生4的解法与之前的解法进行了比较.

生5:这个解答过程并不是最简洁的,生4设置了k与x两个变量,其实设一个变量也是可以的.

师:哦?将你的想法写到黑板上,与大家分享.

生5的解法通俗易懂,前部分应用的是初中所学内容,最后一步才涉及高中知识,所有学生都看懂了他的解答思路,这种解法获得了学生的认可.

课堂说明 虽然生4的解法是正确的,却不够精简. 将生4的解法展示出来进行讨论,一方面是对他的肯定,另一方面是让所有学生从中汲取精华、改进不足,从而优化解题思维,增强解题能力.

几何法的探究过程,渗透着遇到挫折不放弃的思想. 学生面对生4的解答思路,自主进入讨论状态,是一种互相启发、互相促进的过程. 学生之间的交流,能碰撞出更多思维火花,这是教师“一言堂”无法企及的效果.

解法3 解析法.

师:前面从三角法与几何法两个角度去分析了本题的解答思路,大家都有一种豁然开朗之感. 接下来,我们再一起看生6的解法,并由他给我们讲一讲解答思路(投影生6的解法).

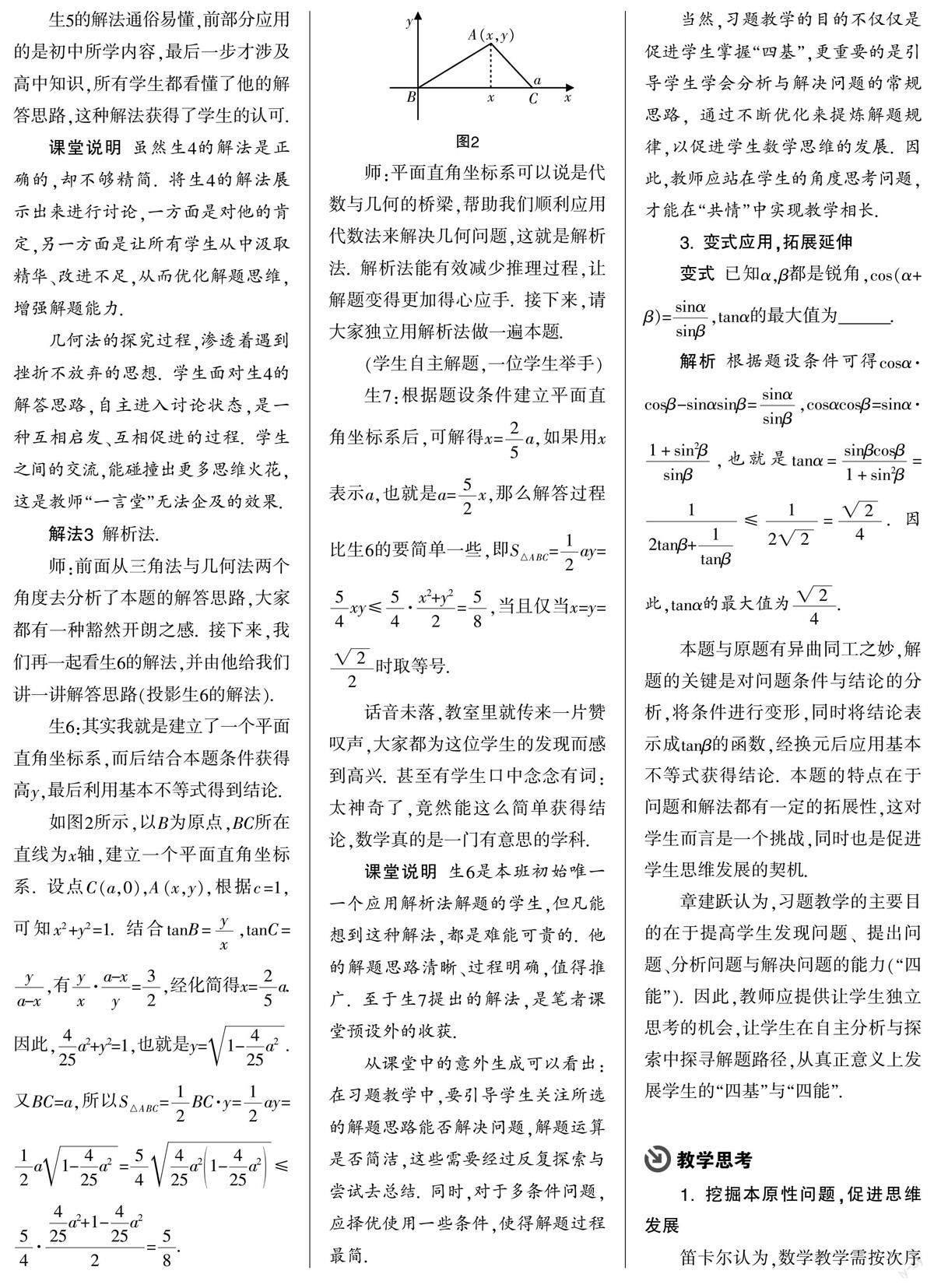

生6:其实我就是建立了一个平面直角坐标系,而后结合本题条件获得高y,最后利用基本不等式得到结论.

师:平面直角坐标系可以说是代数与几何的桥梁,帮助我们顺利应用代数法来解决几何问题,这就是解析法. 解析法能有效减少推理过程,让解题变得更加得心应手. 接下来,请大家独立用解析法做一遍本题.

(学生自主解题,一位学生举手)

话音未落,教室里就传来一片赞叹声,大家都为这位学生的发现而感到高兴. 甚至有学生口中念念有词:太神奇了,竟然能这么简单获得结论,数学真的是一门有意思的学科.

课堂说明 生6是本班初始唯一一个应用解析法解题的学生,但凡能想到这种解法,都是难能可贵的. 他的解题思路清晰、过程明确,值得推广. 至于生7提出的解法,是笔者课堂预设外的收获.

从课堂中的意外生成可以看出:在习题教学中,要引导学生关注所选的解题思路能否解决问题,解题运算是否简洁,这些需要经过反复探索与尝试去总结. 同时,对于多条件问题,应择优使用一些条件,使得解题过程最简.

当然,习题教学的目的不仅仅是促进学生掌握“四基”,更重要的是引导学生学会分析与解决问题的常规思路,通过不断优化来提炼解题规律,以促进学生数学思维的发展. 因此,教师应站在学生的角度思考问题,才能在“共情”中实现教学相长.

3. 变式应用,拓展延伸

本题与原题有异曲同工之妙,解题的关键是对问题条件与结论的分析,将条件进行变形,同时将结论表示成tanβ的函数,经换元后应用基本不等式获得结论. 本题的特点在于问题和解法都有一定的拓展性,这对学生而言是一个挑战,同时也是促进学生思维发展的契机.

章建跃认为,习题教学的主要目的在于提高学生发现问题、提出问题、分析问题与解决问题的能力(“四能”). 因此,教师应提供让学生独立思考的机会,让学生在自主分析与探索中探寻解题路径,从真正意义上发展学生的“四基”与“四能”.

教学思考

1. 挖掘本原性问题,促进思维发展

笛卡尔认为,数学教学需按次序引导学生的思维,让学生从最简单且容易辨认的对象开始,逐层递进地上升到对复杂对象的认识,即使遇到看似毫无次序的问题,教师也需结合实际情况为它们设定一个次序,以便于学生理解. 这句话简要地概括了本原性问题教学的宗旨,即由浅入深地进行引导,让学生的思维随着问题拾级而上.

本节课,笔者以一道题为线索,从三角法、几何法与解析法三个层次推动课堂,实现思维的启发. 学生对三角法比较熟悉,是大部分學生首选的解法,因此笔者将三角法放在课程开始阶段与学生一起探索;对于本题来说,解析法虽然简单,但对学生的思维要求较高,对于大部分学生而言是一个挑战,因此将它放在最后阶段研究.

2. 利用本原性问题,实施优化教学

对于得分率过低的问题不讲或一带而过是教师惯用的伎俩,如此大费周章地讲这么一道题,是否有浪费时间的嫌疑?何以体现课堂的优效性?这是本节课之前笔者所纠结的问题. 考虑到高中数学教学的优效性在于培养学生的“四基”“四能”与“三会”等. 而本题的教学,能从很大程度上发展学生的“四基”与“四能”,让学生积累良好的解题经验,并从一题多解中获得通用通法,实现思维的提升.

笔者若不讲本题或一带而过,必然会因为忽视学生的释疑需求,而消减学生学习的积极性,更谈不上解题经验的积累与核心素养的发展. 一系列本原性问题,使得学生对三类解题方法有了更深层次的认识,更有甚者,在解题中自主发现了更优的解题方法. 因此,本原性问题驱动下的习题教学,不仅能优化课堂教学,还能促进学生思维的发展,让学生体验到数学学习的成就感与幸福感.

3. 关注探索过程,触及问题本质

布鲁纳认为,探索是数学的生命线. 利用习题的本原性进行教学,整个课堂都紧紧围绕一个问题而展开,不仅能深化学生对本题所涉及的知识的认识,还能让学生在问题的探索、拓展与引申(变式)中积累解题经验,感知数学学科的魅力. 因此,借助典型例题作为教学载体,通过由浅入深、逐层递进的剖析,常能让学生触及问题的本质.

当学生对难度较大的问题理解透彻后,再回过头来解决一些普通问题,会有一种“一览众山小”之感. 纵观本节课的教学,课堂一直处于民主、和谐、进取的状态,尤其是预设外的生成(比如生7的解法),充分展示出课堂富有生命力的一面.

总之,习题教学不论从选题来说,还是在教学方式来看,都需要教师细细琢磨. 就题论题远远不能满足学生对知识的需求,提炼解题方法、总结解题思路才是王道. 本原性问题驱动下的习题教学,应注重立意、选题与提炼三点,让学生的素养、思想、能力与意识都有所发展.

作者简介:景晖(1986—),本科学历,中小学一级教师,从事高中数学教学工作.