巧用锚图助力人物理解

2023-03-28刘思雪

刘思雪

摘要:锚图是以整体的、关联的方式组织和构建学习内容的结构要点图,可以将知识外化,在不同阶段发挥引导作用,指引学生在整合、联结、重组中逐步深化对人物形象的理解。借锚图理解人物形象,可以用锚图梳理文本脉络,初判人物形象;用锚图对比分析细节,理解人物形象;用锚图重组素材,升华人物形象。

关键词:小学语文;锚图;人物形象

*本文系江苏省南京市教育科学规划2020年度第十一期个人课题“善问锚图:小语‘阅读感悟与思维赋能’的导学研究”(批准号:Ab5286)的阶段性研究成果。

教材中的记叙文占了大量篇幅,学习这些课文往往涉及对其中人物形象的理解。笔者尝试发挥锚图的优势,帮助学生理解人物。锚图,也称结构要点图,它以核心知识点为“锚”,对整个知识结构“船”起定位作用。锚图以整体的、关联的方式组织和构建学习内容,可以将知识外化,在不同阶段发挥引导作用,指引学生在整合、联结、重组等过程中深化对人物形象的理解。锚图的本质特点是:锚住要点,一图读懂。[1]

一、用锚图梳理文本脉络,初判人物形象

理解人物形象时,教师的首要任务是带领学生整体了解文本的创作信息,让学生基于作者生平经历、所处时代背景等,解读人物的个性特征、命运轨迹,体会作者在人物形象中寄寓的情感和期望。对于小学生来说,直观思维是他们的主要思维方式。锚图作为一种学习工具,能够帮助学生整合学习材料,梳理文章叙述脉络,初步筛选出与人物相关的信息,對人物形象作出初步判断,感受到鲜活的人物及其生命力。

《桥》是统编小学语文六年级上册第四单元的一篇课文,本单元的语文要素为“读小说,关注情节、环境,感受人物形象”。其中,“关注”是路径,“感受”是目的,引导学生通过关注情节和环境,更好地把脉人物的品行和性格。总之,教师需要指引学生通过整合相关材料,思考如何感受人物形象。

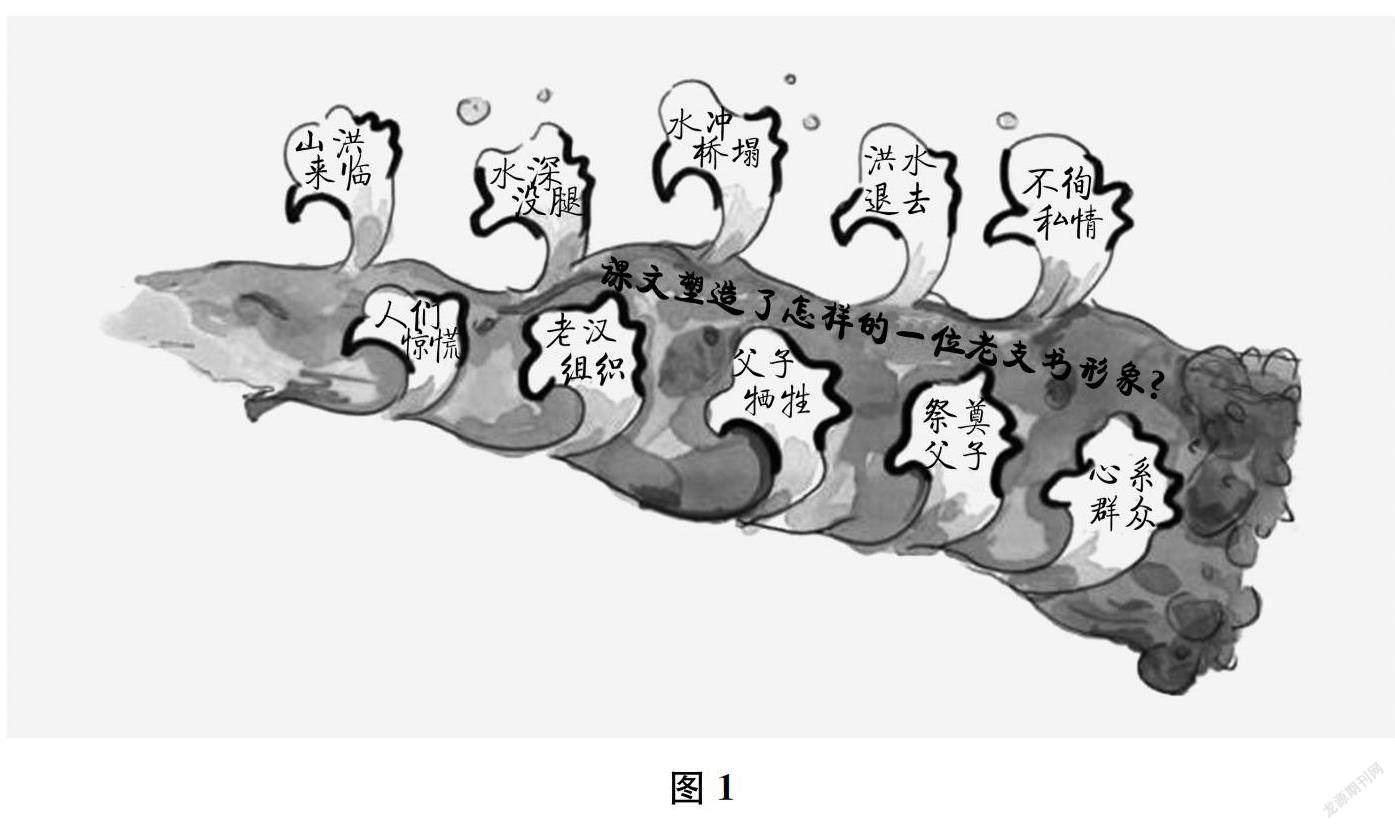

《桥》一文符合小说的基本结构:开端—发展—高潮—结局。但是,教师不宜直接讲授这些抽象的概念,可引导学生绘制锚图,在具体的事件中整合梳理线索,筛选信息,整体把握故事情节和环境,感受人物形象。有学生绘制了如图1所示的锚图,指出:洪水的发展情况是文章的重要线索,图中从高到低涌起的波浪,贯穿整个故事的发展脉络,可以引导自己的思考方向。在此基础上,这位学生还借助锚图对故事情节做了整合梳理,分享了自己对老支书这一人物形象的理解:“理解文中老支书的形象,需要联系洪水的走势和人们的表现、老支书的言行,综合分析。山洪来临时,人们惊慌失措;水深没腿时,他们前推后攘。老支书组织他们有序撤离,却让自己和儿子最后离开。洪水把桥冲塌了,老支书和儿子都牺牲了。洪水退去,老太太被村民们搀扶着来祭奠丈夫和儿子。此时,老支书心系群众、不徇私情的形象,一下子树立了起来。”

对于他的分享,同伴这样点评:“他的思路很清晰,脉络更清晰。图中从左至右洪水的流向,让事件的发展顺序一目了然,让人如身临其境,很有画面感。而且,这样梳理的可贵之处在于,能让我们初步领会到‘这是一位顾全大局、舍己为人、不徇私情的老支书’,这表明了他自己的思考和理解。”可见,教师要用锚图梳理故事线索,帮助学生在杂乱无序的信息中分析选择,在整体感受故事情节的同时,形成对文本人物形象的初步认知。

二、用锚图对比分析细节,理解人物形象

一般情况下,作者在小说中描绘人物形象时,会将自身的主观情感和客观的社会背景等,借助一些细节映射其中。锚图的绘制,要求从不同维度和层面思考某一个知识所在的系统有哪些元素,系统与元素之间、元素与元素之间存在怎样的关系,能够提示学习者时时注意联结碎片信息,加工重组信息,构建系统思维。锚图会指引和提示学生对比分析与人物形象相关的细节,让人物形象逐步丰满起来。

《桥》一课将老支书的形象塑造得非常丰满。学生从老支书的动作、神态、语言描写读懂其人物品质并不难,难的是避免“贴标签”式的人物解读。为了让学生更为清晰、系统

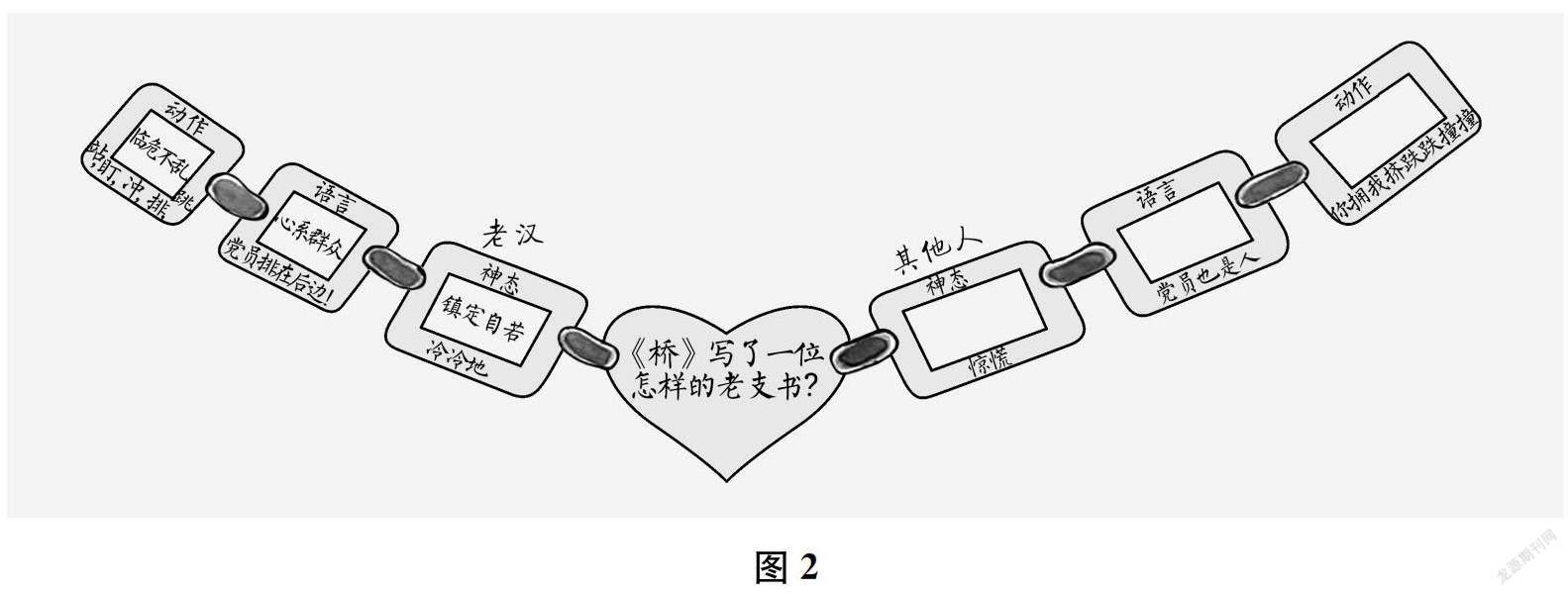

图1地关注小说情节、环境,感受人物形象,教师让学生围绕“这篇小说写了一位怎样的老支书?”的问题,开展四个层面的学习:画句子(画出描写老支书动作、语言、神态的句子)—写理解(结合相关情节,在文旁空白处写下自己的理解)—绘锚图(小组合作绘制锚图)—说体会(与同桌交流自己的感受)。学生画句子、写理解,绘制出了不同的锚图。图2是其中一名学生绘制的锚图。围绕这幅锚图,学生展开交流:

生我发现从图中可以抓取到一些细节,借此可以深刻地体会人物形象。第一个细节是村民惊慌失措和老汉临危不乱、镇定自若的对比。村民们你拥我挤、跌跌撞撞地来到木桥前,老支书却像一座山,站在木桥前等着全村人。

生第二个是老支书和个别党员的语言细节对比。老汉沙哑地喊话:“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后边!”个别党员却说:“党员也是人。”从中可以看出,老支书作为党员是心系群众的,而有的党员则贪生怕死。

生第三个是老汉前后动作细节的对比。从他对待儿子的一“冲”一“揪”一“吼”,可以看出他不徇私情;同时,作为一名父亲,他又是爱儿子的,在桥快塌的时候用力把儿子“推”上木桥。“揪”和“推”是两难的选择,体现了他的大公无私。

生这张图由一颗红心以及两条锁链组成,以红心为中心,一条锁链链接老支书的动作、语言、神态等细节,另一条锁链链接其他人的动作、语言、神态等细节。将两边的内容进行对比,鲜明反衬出老支书的镇定自若、心系群众、临危不乱。

生图中的红心也表达了老支书心系群众、一心向党的高尚精神。

师老支书用两种身份对待儿子,一是用党员的身份严格要求儿子,不准他贪生怕死,二是以一个慈父的身份爱护儿子。抉择是很难的,正是两难的抉择使老支书的人物形象更加丰厚饱满。

“站”“盯”“冲”“揪”“吼”“党员排在后边”等词语和句子是散落在课文中的一个个细节。锚图巧妙地将它们连点成线,又通过老支书和其他人的对比合成一个面。学生找到文中可以对比的细节,借助锚图梳理出来,最后发现,将这一切看似不可调和的矛盾连在一起的,是老支书一颗伟大无私的心。

三、用锚图重组素材,升华人物形象

心理学家朱智贤认为,儿童思维的基本特点是从以具体形象思维为主要形式过渡到以抽象逻辑思维为主要形式。[2]经过知识的理解和重组,学生基本构建了静态的结构模型。但还需要再往前迈进一步,推动知识习得规律与认知发展规律相结合,让知识结构动态化发展。借锚图重组素材来理解人物形

图2象,体现在立足已有的人物形象理解模型,在真实的学习情境中有效地提取与转化相关信息,升华对人物形象的理解。

《桥》一课的教学需要关联本单元的语文要素,形成从阅读到习作的层级框架。教师围绕学生提出的“‘桥’的含义是什么?”这一核心问题,先组织学生分小组讨论问题,然后各小组绘制锚图,逐层推进思考,推进课堂动态生成。学生交流总结出了“生死桥”“父爱桥”“党群桥”“信任桥”“希望桥”等含义,并有小组很快绘制出了锚图(见图3)。

围绕该图,各小组展开讨论,分享各自的想法。下面是小组代表的发言:

生首先,这是一座生死桥,是决定人的命运的桥,如果过不了这座桥,村民面临的就是死亡;只有过了这座桥,村民才有生存的机会。我觉得这是大家初读《桥》的理解。

生这是一座父爱桥,从人物的语言和动作可以看出来。当然,这是表层含义。

生这是一座党群桥。文中提到了几个人物党员的身份。

生这是一座信任桥。人民的拥戴让老支书这一人物形象更有信服力,而老支书的精神品质和境界也从这种信服力中得以凸显,这层含义较深。

生这是一座希望桥,放在最后是因为我们觉得“希望”有多重含义。面临巨大的山洪时,桥是人们生存的唯一希望,而这一线“希望”不单指的是那座窄橋,同时也指代了以老支书为代表的更多中国共产党党员对人民安居乐业、拥有美好生活的希望。

师老支书是父亲,是党支部书记,是村民的希望,在层层剖析中,人物形象升华了,“桥”的含义也鲜明了。

“桥”在文中的内涵极为丰富。顺着锚图,学生展开头脑风暴,从对人物形象的理解逐步深入到对文本标题以及文本精神的分析,由浅到深、循序渐进,梳理出“桥”的含义的同时,升华了人物形象。

之后,教师结合单元习作内容,让学生从教材提供的三组人物中选择一组,利用文中描写人物的方法,展开丰富的想象,创编故事。选择不同组人物形象的学生,都用心组织情节,并有意识地适时融入动作、语言、心理和外貌等描写,凸显人物形象,实现了对单元语文要素的整体把握;同时,自身认知结构得以调整,形成了理解人物形象的认知系统。

参考文献:

[1] 祁华忠.锚图辅学支持下的学习方式变革[J].中国教师,2015(5):107108.

[2] 朱智贤.儿童心理学[M].北京:人民教育出版社,1993:72.