村庄信用对集体经营性建设用地流转效率的影响路径

2023-03-17胡学东黄宝珍邹利林

胡学东 黄宝珍 邹利林

摘要:研究目的:以江苏省29个村庄为案例,探讨村庄诚信度、合规度及践约度信用资本对农村集体经营性建设用地流转效率的影响机制,为农村集体经营性建设用地的市场建设提供政策建议。研究方法:模糊集定性比较分析法(fsQCA)。研究结果:(1)构建了基于“村庄资本→信用评价→土地市场”的分析框架;(2)单一条件并非是高集体经营性建设用地流转效率的必要条件,但是提高民间借贷活跃度和村庄信用户比例对高集体经营性建设用地流转效率发挥着普适作用;(3)在信用资本评价模型下,江苏省典型村庄通过整合自身资源提高集体经营性建设用地流转效率存在4种组态,可归纳为3种类型:诚信型、诚信合规型、诚信践约型;(4)苏南、苏北地区根据发展情况,提高土地流转效率的关键不同。研究结论:苏北地区可通过加强党组织建设、提升村庄集体经济、理顺村组织权责关系等方式,构建制度信任,降低委托代理风险;苏南地区可通过加强集体组织建设、发挥乡绅乡贤乡才协调作用、做好确权登记发证等方式,提高民间信用水平,降低农户诚信履约风险,共同推动城乡土地市场建设。

关键词:集体经营性建设用地;村庄信用;组态分析;土地市场

中图分类号:F301.3 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)10-0071-10

基金项目:国家自然科学青年基金(42001195);广东省哲学社会科学规划青年项目(GD23YGL32);广东省自然科学基金面上项目(2023A151 5010987);广州市哲学社会科学规划一般课题(2022GZYB38)。

中共二十大报告指出:“全面推进乡村振兴。深化农村土地制度改革,赋予农民更加充分的财产权益。”2023年中央一号文在“赋予农民更加充分的财产权益”中,进一步强调“深化农村集体经营性建设用地入市试点,探索建立兼顾国家、农村集体经济组织和农民利益的土地增值收益有效调节机制”。由此可见,优化农村集体经营性建设用地入市模式成为乡村“赋权赋能”的重要路径,流转效率是衡量入市效果的重要指标,研究如何提升农村集体经营性建设用地流转效率对于深刻理解和深入推进农村土地市场建设具有重要意义。随着2019年新修订的《土地管理法》出台,农村集体经营性建设用地入市的法律障碍被破除。然而实践中,农村集体经营性建设用地入市效果并不明显,中央提出审慎稳妥推进农村集体经营性建设用地入市工作,地方也逐步放缓入市进程,离“建立城乡统一的建设用地市场”的目标还有一定距离。研究表明,土地市场受外部政策引导、经济发展牵引、价格机制调控和公众意愿驱动[1],同时也受金融支持程度、契约信用条件等影响[2],我国城市不动产交易是以信用评估为前置条件,从而保证了交易安全性和风险可控性,进一步促进了城市房地产交易。在资本下乡大背景下,农村集体土地的资产化和资本化使乡村地域更深地嵌入城市资本循环[3],然而与资本相伴而生的信用体系并未完善,与城市土地市场相比,农村土地市场还受农村独特的差序格局与“关系”维系特征的社会环境影响,且交易对象更为特殊且关系复杂,从而在权能实现、市场偏好、契约能力、信任机制上表现出明显的差异性[4],“三块地”改革试点实践表明,诚信履约风险和市场发育程度是制约集体经营性建设用地交易活跃度的关键因素[5],實际上,农村集体经营性建设用地的所有权在村集体经济组织,使用权在农户,社会各界对二者信用条件(包括签约能力和诚信意识)的担忧影响了用地者对集体经营性建设用地相关权利保障性和稳定性的预期,同时也增加了流转市场的谈判成本,进而降低集体经营性建设用地流转效率。信用是交易的基础,其在构建良好的人际关系、润滑经济交易、促进社会稳定以及降低整个社会的交易成本等方面发挥着举足轻重的作用[6],良好的信用关系或信用制度是交易顺利实现的无形担保,或者称为一种“隐性契约”[7]。当前,学者们也关注到信用体系对农村土地市场的重要作用,有从土地流转各环节分析了不信任的原因,如合同不规范、利益分配不平衡、市场化管理不善等均会引发不信任问题[8],有从农户的信任感知来分析集体经营性建设用地的流转效果,有从土地资产化和市场化视角探索城乡土地银行制度设计,提出要融入“信用赋予”功能[9],也有从不同经营主体对于土地流转价格敏感程度的差异性入手来分析信贷配套政策,进而提出通过构建信息化流转平台来解决信息不对称问题,减少交易成本,降低交易风险[10],还有从政府视角提出可以通过政策供给和财政保障重建公众对政府的信任,进而提高土地流转意愿[11]。在实践中,各地针对农村土地也逐渐开始探索土地信托、土地保险、信用合作社、整村授信等新型模式来提升土地抵押贷款效率[9],进而助推土地流转。

现有研究与实践更多以案例分析为主,聚焦于实践经验的总结和定性化的描述,强调政策实用性,注重宏观制度设计和对策建议,默认信用机制可行,对于信用如何影响农村集体经营性建设用地流转效率的作用机理并未深究,更是缺少微观层面的深入分析与实证。此外,农村集体经营性建设用地产权复杂,涉及多个主体,现有的信用机制更多关注单方面的信用评价,而忽视了“村庄共同体”在塑造信用和推动互动方面的重要作用。事实上,在信用制度建设上仅仅关注某一产权主体而忽略其他产权主体,均无法消除用地者对于违约风险的顾虑[5,12],为此,在信用评价中须把所有产权纳入到评价体系中来。基于此,参考村庄信任内涵,引入“村庄信用”的概念,来探究信用对集体经营性建设用地流转效率的作用机制与背后逻辑。与此同时,由于村集体经济组织和农户异质性及所在村庄的社会网络关系的差异性[13],相同的信用制度体系在不同的农村土地市场的作用路径也各具特色,即不同作用条件和影响因素的相互匹配会形成差异化的模式与结果,而现有的定量分析方法关于自变量与因变量间统一对称关系的假设限制了流转效率提升的路径选择,限制了对村庄信用建设背后多重因素间协同匹配效应的理解。因此,在研究方法上,本文借助“组态视角”,利用中国土地经济调查的数据,使用fsQCA的研究方法,对不同村庄提高集体经营性建设用地流转效率背后的复杂机理进行深刻解剖,最终,为提高集体经营性建设用地流转效率的决策提供参考。

1 理论分析与研究框架

1.1 概念内涵界定与解析

农村集体土地流转是土地要素市场化改革的重要内容,流转效率的高低直接决定土地要素市场化改革成效。本文把农村集体经营性建设用地流转效率界定为:在一定城乡发展水平下,农村集体经营性建设用地通过使用权流转(包括一级市场的使用权出让、出租等和二级市场的使用权转让、赠与、转租或者抵押等),实现农村土地资源优化配置的目标,以最小的要素投入获得最大的产出。从制度演变、政策执行和关系互动三个维度来看,首先,集体经营性建设用地流转是强制性变迁和诱致性变迁的结合[14]。农地流转制度变迁的速度及范围直接影响农户对政府的信任,进而影响农户土地流转的意愿,表现为土地流转效率的高低。其次,村集体经济组织作为土地政策执行的重要主体之一,其身份具有矛盾性,导致其无法与村民之间形成交易共识与利益均衡,从而影响集体经营性建设用地流转效率的提高。最后,农村集体经营性建设用地流转过程是一个复杂的互动过程,包括村民、集体经济组织、社会企业等之间的互动,该互动受乡土情结、熟人担保、宗族联合等一系列因素影响[15],故在实践过程中常出现农户毁约的情况,进一步证明了村庄主体社会网络因素影响了集体经营性建设用地流转效率。

目前关于村庄信用的深入研究相对较少,主要集中于概念引用和对策建议方面,本文的村庄信用是一个多维度、制度化和综合性的概念,是村庄信用资本的综合衡量,具有村庄+信用的综合表征,包括村民与村民、村民与集体之间的相互信任水平,其作用是为交易双方提供稳定的心理预期,从而降低由于彼此间信息不对称所产生不确定性而带来的交易成本[16]。需要说明的是,不同于村庄信任强调个体与村庄规则的秩序关系[17],属于组织或公共关系范畴,村庄信用则是强调整个村庄社会的政府与市场的作为结果,是一种规范性制度安排的结果,属于经济学或制度学范畴[18]。一般而言,良性的村庄信用可与理性的村庄信任在农村市场化和资本化进程中相互促进。分别从信用和村庄来看,信用是基础,福山指出社会成员之间的信任乃是文化对经济的影响途径和表现形式,它会直接影响甚至决定经济效率[19]。具体到农村集体经营性建设用地的流转过程中,较高的信用条件评价有利于降低诚信履约、委托代理、行为能力等风险,从而提高集体经营性建设用地流转效率。村庄是评价对象,从文化和产权的角度而言,集体经济组织的行为受到农户集体意愿的影响,最终形成具有共同体特征的村庄形态,同时村庄包括所有权和使用权主体所对应的农村经济组织和农户,集体经营性建设用地是村集体和农户共有资产,村庄更适宜作为分析的起点[20]。选取村庄作为农村的分析单元,一方面是因为村庄的形成与发展更能准确地反映中国乡村的经济、政治和文化特征,另一方面,聚焦村庄共同体更能揭示农村集体经营性建设用地入市交易活动所体现的社会信用关系的复杂性及其对土地交易活动的影响。

1.2 理论视角:三维信用评价体系

当前,村庄正处在经济、社会急剧变革时期,一方面,传统信任机制所依赖的关系、声誉等因素虽然仍在支撑村庄发展,但作用越来越小;另一方面,基于法律和规则的现代信任机制仍未成熟,这种新旧机制转型构成了农村集体经营性建设用地流转的信用情境。在此情境下,农村集体经营性建设用地流转处于复杂环境中,面临多重制度逻辑和成本选择[21]。科斯在《论社会成本问题》中指出降低交易成本有利于提高资源配置效率。WILLIAMSON沿袭科斯的思想,提出了交易费用理论[22],认为产生交易费用的主要三个因素为资产专用性、交易频率、不确定性。一方面,我国实施土地用途管制制度,农村集體经营性建设用地在流转过程中具有明确的用途,使用者不能私自改变用途,故农村集体经营性建设用地资产专用性较为稳定。另一方面,由于农村集体经营性建设用地属于大宗商品,具有交易额度大、谈判耗时长和合同约定年限固定等特点,难以在短时期内快速流转,所以农村集体经营性建设用地的交易频率也较为稳定。由此可见,集体经营性建设用地流转效率受交易主体行为不确定性的影响较为显著,因此,本文认为提升集体经营性建设用地流转效率的关键在于降低土地流转中的不确定性。这种不确定性主要包括农户诚信履约风险、村集体经济组织诚信代理风险,二者共同形成村庄信用评价维度。实际上,在交易过程中,交易主体对交易行为的风险感知将影响交易的成功率。交易主体对交易风险的判断主要依赖于对交易对象信用水平的衡量,而降低不确定性的方法在于通过信用评价建立交易双方的信任机制。本文采用WUs三维信用理论来开展信用评价,该理论认为信用的构成包括三个维度,即诚信度、合规度和践约度[23]。其中诚信度由民间借贷活跃程度和信用认可度反映,其高低可以直接影响交易成本中的协商与决策成本、监督与执行成本,进而促进流转进程,合规度由土地交易透明度和信息化程度反映,其高低也可以直接影响交易成本中的搜寻信息成本、监督与执行成本,进而为持续流转提供保障,践约度可分解为政府支持度和社会企业支持度,其高低可以直接影响交易成本中的协商与决策成本,维护流转的交易环境。诚信度、合规度和践约度是相互支撑、相互影响、相互转化的,是一个复杂的联动关系。信用评价的实践经验表明,对多重条件的组态分析有助于研究者进一步理清各个条件在影响评价结果上的复杂机理。

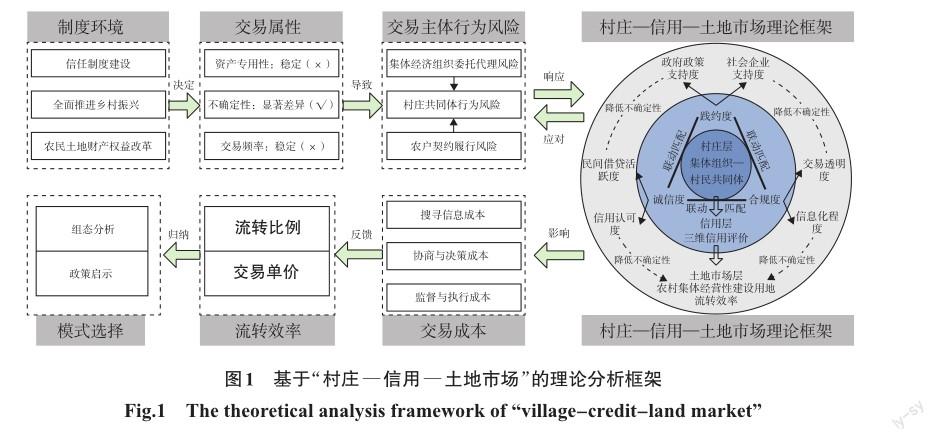

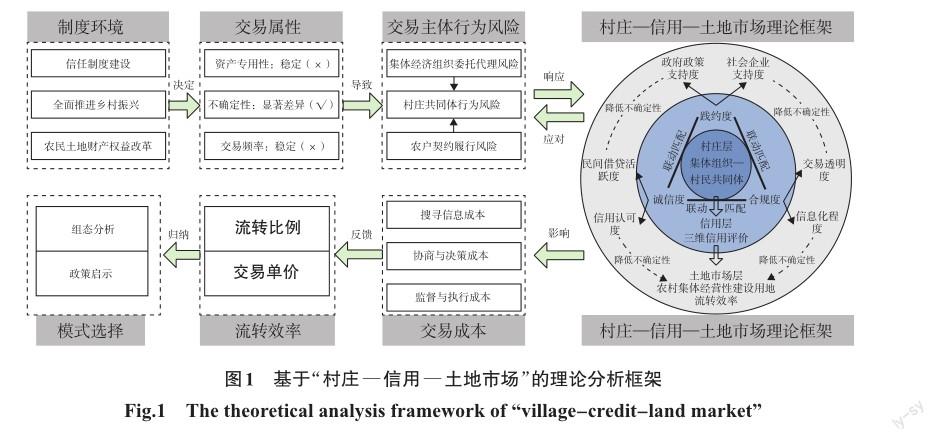

1.3 基于“村庄—信用—土地市场”的理论分析框架

差异化的资源禀赋、制度建设以及社会关系等因素直接影响村庄信任条件评价,进而推动村庄为应对土地流转而形成差别化的信任条件整合路径。集体经营性建设用地流转是多方主体博弈的结果,同时村庄的行动场域对多方主体博弈具有约束和引导功能,结合前文论述,本文构建基于“村庄—信用—土地市场”的理论分析框架(图1),来分析村庄信用对农村集体经营性建设用地流转效率的影响机制。具体解释为:首先,村庄是信用评价的基本单元。一方面,村庄条件的异质性直接影响集体经营性建设用地的价值,进而影响流转过程中的履约能力评价;另一方面,集体经营性建设用地的权利主体皆处于村庄场域下,农户和村集体经济组织的意愿和行为是影响村庄信用评价的重要因素。其次,三维信用是村庄信任程度的外在表征。基于村庄共同体的视角下,村庄信用评价是对村庄条件和交易不确定性的综合衡量,三维信用理论将村庄信任条件的表征分为三个维度。其中,通过诚信度建设,能够构建出适宜开展土地交易活动的社会信任环境,吸引交易主体;通过合规度建设,能够遏制土地交易过程中的违规违纪行为,降低制度成本;通过践约度建设,能够减少资金流转过程中的障碍,加速交易进程。最后,信用评价是城乡土地市场的基础。在农村集体经营性建设用地流转的过程中,较高的信任条件评价有利于减少诚信履约、委托代理、行为能力等风险,从而提高集体经营性建设用地流转效率。因此村庄信用对提高农村集体经营性建设用地流转效率具有潜在影响。

鉴于此,本文通过构建“村庄—信用—土地市场”三维分析框架,探究村庄信用影响集体经营性建设用地流转效率的作用机制。同时,基于组态视角,诚信度、合规度和践约度三种村庄信用的构成条件对集体经营性建设用地流转效率的影响并非相互独立,而是通过一定的组合协同机制发挥作用。因此本文在“村庄—信用—土地市场”三维分析框架基础之上,从组态视角,讨论村庄诚信度、合规度和践约度三重信任条件如何相互组合影响集体经营性建设用地流转效率。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文利用2020—2021年中国土地经济调查(China Land Economic Survey, CLES)的农户与村面板数据作为数据源,该调查被广泛应用于中国村庄经济的相关研究中,项目于2020年完成了基线调研,基线调研范围覆盖江苏省13个地级市,每个地级市调查2个县,每个县调查2个村,共计52个行政村、2 600户农户。由于追踪调查中部分村庄数据存在缺失,为此需要遴选出符合研究条件的村庄案例作为样本,基本原则与步骤为:首先在所有案例中剔除数据缺失的村庄样本,其次再剔除没有集体建设用地交易的村庄样本,再者剔除数据填写有误和年度数据变异较大的村庄样本。最终,在54个样本中选取了29个村庄作为研究对象,村庄样本覆盖了江苏省所有地级市,其中位于苏南的村庄比例为48.3%,位于苏北的村庄比例为51.7%,整体地域较为均衡。

2.2 研究方法

本文基于组态视角,采用fsQCA进行实证分析,探究集体经营性建设用地流转效率的影响机制。fsQCA是一种案例导向型的研究方法,其基于集合论思想和组态思维,将定性分析与定量分析有效联结,基本思想就是借助架构理论和布尔代数运算,从集合的角度考察前因条件及条件组合与结果的关系,从而解释现象背后的复杂逻辑关系[24]。选择该方法的原因在于:首先,传统的回归分析仅能解释变量的净效应,无法解释多重复杂关联,而现实情况中,农村集体经营性建设用地流转效率同时受多个维度的影响,fsQCA能够帮助理解其影响机制;其次,fsQCA 不仅适用于大样本分析,也能对中等规模样本以及小樣本展开分析,满足本文村庄案例数量的需求;最后,相较于csQCA和mvQCA,fsQCA能够解决数据变化或部分隶属等问题。本文中的数据均为连续数据,数据变化更为多样,因此选择fsQCA作为研究方法。

2.3 变量选择

2.3.1 结果变量

本文的结果变量为农村集体经营性建设用地流转效率,以流转比例和交易单价两个指标来综合衡量。面积比重测度和流转单价是反映土地市场化程度最直接的指标,考虑到村庄的异质性问题,参考曲福田等[25]、曹建华等[26]的研究,综合选取流转比例与流转单价两个指标进行组合,通过控制权重减少村庄异质性对流转效率的影响,最终结果变量=流转比例×0.7+流转单价×0.3。

2.3.2 条件变量

一是诚信度。诚信度是对村庄诚信意识条件的评价,本文选取民间借贷活跃程度和社会信用认可度两个指标进行测量。一方面,民间借贷活跃程度是反映村民相互信任的最重要因素[27],活跃程度越高,则农户的毁约风险相应降低,表征了个体层面的诚信度;另一方面社会信用认可度反映社会对不同主体的信任程度,能够测量整体的诚信程度,反映组织层面的程度。村庄诚信度是由村民个人和村集体的诚信度构成,故民间借贷活跃程度和社会信用认可度可以较为完整测量村庄诚信度。本文选择村庄问卷中“本村农户间借贷的活跃程度”和“本村被农信社(或者农商行)评为信用户”的户数与“年末总户数”比例,分别测量民间借贷活跃程度和社会信用认可度两个指标。

二是合规度。合规度是对村庄遵守社会规定、行业规则的水平与能力的评价。本文选取土地交易透明度和数字化程度两个指标进行测量。由于熟人社会的作用机制,造成村庄在进行土地流转存在“非正式”契约的情况[28]。从信息不确定的视角看,土地交易不透明会降低农村土地流转的速度。为了提高农地流转的效率,政府层面除了出台健全土地管理与流转法规外,还通过使用数字化治理手段,提高土地流转的合规度。数字化深入程度不仅体现了政府对土地流转风险监管的能力,而且反映了村庄土地流转的规范性。故本文使用调查问卷中“村中是否发生具有生产经营性质的农村建设用地出租、出让或者入股情况”和“转出土地是否通过土地交易平台或中心”的比例,分别来测量土地交易透明度和数字化程度进行测量。

三是践约度。践约度是获得交易对手信任的经济资本,表现为信用主体在信用交易活动中遵守交易规则的能力。具体包括政府政策支持度和社会企业支持度两个二级条件。在城乡融合背景下,村庄发展的资金很大一部分来自政府的产业补贴,产业补贴数量反映政府对村庄公共事务治理行为的认可,中国情境下,战略决策很大程度上受政治逻辑的影响,补贴越多的村庄其践约能力受到官方认可[29]。同时,企业在行为决策时,会综合考虑投资主体的信用情况,故引进企业越多则代表该村庄履约能力越强。综上,本文使用问卷中产业补贴金额和村庄企业数的数据,分别衡量政府政策支持度和社会企业支持度。

2.3.3 变量校准

fsQCA将分析对象视为一个独立的集合,条件、结果之间是集合关系,每个案例在这些集合中均有隶属分数。因此需要对变量进行校准,给案例赋予集合隶属分数。在已有理论和经验知识的基础上,本文根据各条件与结果的数据类型,运用直接校准法[30],并通过fsQCA 3.0软件将数据转换为模糊集隶属分数,依据校准标准以及案例的实际情况,将案例样本描述性统计数据的95%分位值、50%分位值与5%分位值作为校准的完全隶属点、交叉点和完全不隶属点。

3 数据分析与实证结果

3.1 单个条件的必要性分析

在进行条件组态分析前,需要对各条件的“必要性(Necessity)”进行逐一单独检验,即检验各条件变量(包括其非集)是否构成集体经营性建设用地流转效率的必要条件,当结果发生时,有特定条件必然存在,那么该条件就成为结果的必要条件。一致性作为必要条件的重要检测标准,当一致性大于0.9时,则该条件就是结果的必要条件。采用fsQCA 软件对各条件变量的一致性水平进行检验(表1),结果表明,所有条件的一致性水平都小于0.9,说明各条件变量均无法构成解释高水平土地流转效率的必要条件,也间接表明集体经营性建设用地流转效率是村庄信用并发协同产生的结果。

3.2 条件组态的充分性分析

组态分析试图揭示由多个条件构成的不同组态引起结果产生的充分性。从集合论视角出发,探讨由多个条件构成的组态所表示的集合是否为结果集合的子集。一致性也用来衡量组态的充分性,但可接受的最低标准和计算方法不同于必要条件的分析。一致性阈值和频数阈值是判别条件充分性的重要参数,一致性阈值没有统一标准,可采用0.8来判别[31],而频数阈值应根据样本量来确定,在具体研究中,也要考虑案例在真值表中的分布以及研究者对观察案例的熟悉程度,一般认为频数阈值以1为分界标准。结合研究案例情况,参考已有研究成果,最终确定的一致性阈值为0.8,频数阈值为1,最后涵盖29个样本。

由于村庄社会发展的异质性,其在民间借贷活跃程度和信用认可度的表现均不同,有的村庄甚至可能不存在信用户,因此本文对诚信度条件选择“存在或缺乏”。本文选取的村庄案例均存在土地流转,但有些村庄在交易过程中并没有对此公示,村民并不了解土地交易情况,本文对土地交易透明度条件选择“存在或缺乏”。数字化程度(土地交易平台建设情况)在各村情况不一,从数据中可看出有的村庄土地流转并不是通过统一的交易平台,因此对土地交易平台建设情况选择“存在或缺乏”。社会企业支持度(村庄企业数)对高水平土地流转的作用可能因为村庄的产业结构差异产生不同的影响,因此对“社会企业支持度”选择“存在或缺乏”。在鄉村振兴背景下,政府对村庄的产业补贴对土地市场价值的作用具有关键影响,因此本文对政府政策支持度(产业补贴)选择“存在”。

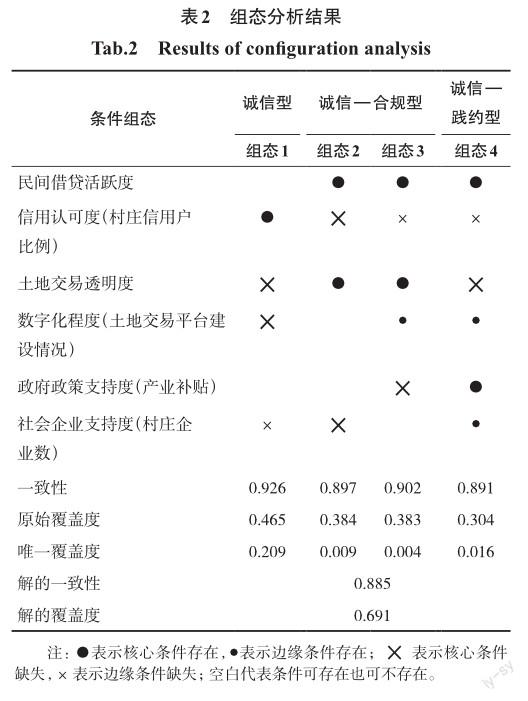

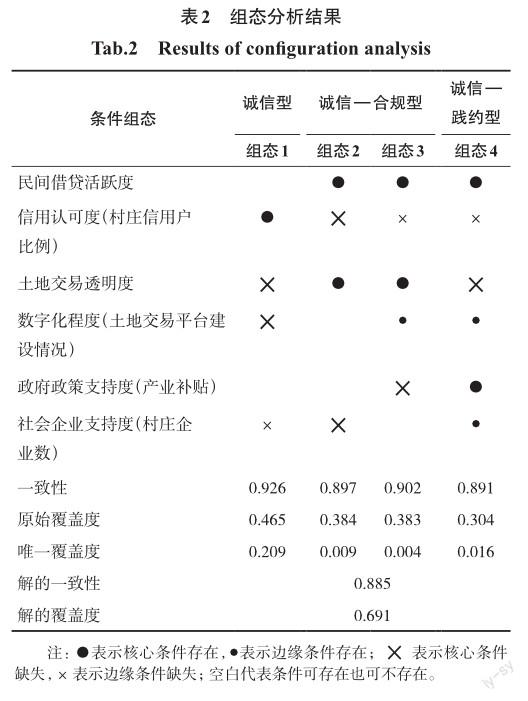

表2中呈现的 4 种组态,无论是单个解(组态)还是总体解的一致性水平均要高于可接受的最低标准0.75,其中总体解的一致性为 0.885,总体解的覆盖度为 0.691。4种组态均可被视为影响高水平集体经营性建设用地流转效率的充分条件组合(表2)。

在组态1中,村庄信用户比例的存在发挥了核心作用。该组态的一致性为0.926,原始覆盖度为0.465,唯一覆盖度为0.209。在该路径中,单一维度评价(村庄信用户比例)构成解释结果产生的充分条件,表明相较于其他评价条件,村庄信用户比例对于提升集体经营性建设用地流转效率尤为重要,因此本文将该组态命名为“诚信型”。这意味着,村庄对诚信意识的建设能够借助金融机构的认可间接提高土地的经济价值。对典型案例(前因隶属度和结果隶属度都高于0.5的案例)进行分析发现,案例集东村(0.501,0.839)所在的沭阳县积极推动信用管理与服务创新,率先开展信用积分赋能乡村治理的试点工作,信用体系建设较为完善。

在组态2中,村庄民间借贷活跃程度和土地交易透明度发挥核心作用。该路径能够解释约38.4%的村庄集体经营性建设用地交易案例。在践约度条件缺失的情况下,如果民间借贷活跃度高且土地交易透明度好,集体经营性建设用地流转效率也能达到高水平的状态。在典型案例岔镇村(0.501,0.599),村民对土地交易流转的认知正确率达98%,土地交易透明度高。民间借贷活跃程度一般。其所在的仪征市是工业较发达的补偿安置地区,土地征收发展早,制度建设较完善。经查阅相关政府网站,在土地征收过程中,关于补偿安置、社会稳定风险评估的流程完善、方案成熟、公示透明。完整透明的制度建设有利于保障村民的知情权,同时能够规避集体行动的风险,减少甚至杜绝土地交易中的集体性事件,打造良好村庄形象,促进集体经营性建设用地的流转效率。

组态3中,村庄民间借贷活跃程度和土地交易透明度发挥核心作用,土地交易平台的存在发挥辅助作用。与组态2相比,土地交易平台的存在进一步强化了合规度提高土地流转效率的作用。实际上,土地交易平台的建设与土地交易透明度是相辅相成的。该组态的一致性为0.902,能够解释约38.3%的土地流转案例。由于组态2与组态3的驱动路径由民间借贷活跃程度和土地交易透明度条件构成,我们将其命名为“诚信—合规型”。

组态4中,村庄民间借贷活跃程度和政府产业投入发挥核心作用,土地交易平台建设与村庄企业数发挥辅助作用,该路径能够解释约30.4%的村庄集体经营性建设用地流转案例。对典型案例许家庄村(0.501,0.979)进行分析,其借助乡村振兴、高标准农田建设的契机,用好政府产业补贴,发展“支部+合作社”发展模式,成立谷物种植农地股份合作社,推动产业多元化,大幅度提高村庄收入,并整合村庄资源推动集体资产流转。对相关宣传文件进行比较,许家庄村得到的政府注意力较高,村庄信用形象好,所吸引的企业数量相比其他村庄多,发展潜力大,经济价值高。这种组态的驱动路径主要由民间借贷活跃度和政府产业补贴构成,我们将其命名为“诚信—践约型”。

3.3 模式选择与政策启示

受经济发展水平、地理区位、资源禀赋等影响,苏南、苏北的村庄整合自身信任条件提高集体经营性建设用地流转效率的路径有所不同。因此,本文以长江为分界线,结合江苏省的行政区划,将样本数据分为苏北地区和苏南地区。通过对各地区集体经营性建设用地流转效率的比较分析,探索不同地区诚信度、合规度、践约度条件对土地流转效率影响的差异化,见表3。

从表3可以看出,苏北地区集体经营性建设用地流转效率存在2种组态。组态1表明,村庄信用户比例对于提升集体经营性建设用地流转效率是核心条件。组态2表明,土地交易透明度和产业补贴作为核心条件驱动高土地流转效率。苏南地区集体经营性建设用地流转效率存在3种组态,3种组态中民间借贷活跃程度均是提高集体经营性建设用地流转效率的核心条件。土地交易透明度、土地交易平台建设、产业补贴、村庄企业数是辅助条件,这些辅助条件与核心条件的组合以“殊途同归”方式促进集体经营性建设用地流转效率的提高,条件间存在相互替代、相互转化的作用。基于上述组态的条件组成和评价维度结构,对苏南、苏北地区提高集体经营性建设用地流转效率提出针对性政策组合建议。

(1)苏北地区在提高金融机构评价基础上,重点需积极申请产业补贴,用好政府政策。通过对村庄的其他数据分析,发现苏北地区村庄收入主要以种植业收入和其他收入为主,第一产业补贴较少,流出劳动力多,村民教育程度集中在初中至大专,村集体经济组织管理机构党员数量较多。在村庄转型过程中重点是防患市场对集体组织的道德风险冲击,寻求官方机构的扶持。因此,为了提高土地流转效率,首先要构建制度信任。在村民自治的前提下,加强村级党组织建设,强化党组织在农村建设中的引领与组织作用,鼓励党员干部为村庄的社会关系和村集体代理能力背书。把信任要素纳入到“村规民约”中,巩固农村社会的秩序,维系与提升村庄内部农户与集体、农户与农户之间的信任水平,形成一种“软约束”,改善现有信任条件;其次要提升村庄集体经济。依托乡村振兴全面推进优势,积极鼓励村集体和村民参与乡村建设进程,拓展农民增收渠道,提升村庄整体经济水平,用活农村基础设施冠名权,同时,进一步提高村组织在农村公共事务治理和经济发展中的能力和地位,理顺集体—村民的经济委托代理关系及权责约束,以经济基础建设拉动集体经营性建设用地市场交易效率提升。

(2)苏南地区在维护民间经济活力的基础上,关键是提升合规度建设。苏南地区的村庄工业收入占比较高,外来劳动力人数多,村庄内发展了现代农业产业,现代化水平较高,但同时由于人口流动性强,关系变化相对不稳定,交易主体行为的风险可能更多来自农户的契约履行。在一个共同体中,强大的非正式关系网络力量有利于避免交易风险,即通过血缘和宗族纽带使农户高度关注自己的信誉、名声以及家庭荣誉,从而严格遵守贷款合约,同时这种纽带避免的劳动力流失能够提供集体经营性建设用地未来发展的潜力。为此,这类村庄提高土地流转效率的重点在于:一是加强集体组织建设,发挥党员的模范带头与引领作用,充分发挥现有劳动力资源潜力,一方面有组织地引导劳动力积极参与乡村建设行动的简单事项,同时进一步强化集体荣誉感,制定相关积分与激励机制,避免“搭便车”行为,另一方面,结合社会关系纽带,鼓励青年劳动力就近务工;二是充分发挥乡绅乡贤乡才的协调与纽带作用,利用“关系”与权威调解农户矛盾和缓解农村冲突,在非正式关系欠缺的村庄类型中,可鼓励乡绅乡贤乡才参与村庄建设与管理工作,依托宗族基础,做好头雁工程,通过建立乡绅乡贤乡才的联动与管理机制,带动村民—村民、村民—村集体间的相互信任;三是做好确权登记发证工作,在此基础上激活土地从资源向资产转变,加强政策宣讲与落实,推动农用地、宅基地“三权”分置,进而促进集体经营性建设用地产生更大财产收益。

4 结论与讨论

本文基于制度转型背景和村庄异质性,借助三维信用评价模型构建了基于村庄—信用—土地市场的集体经营性建设用地流转效率的分析框架,以江苏省29个村庄为实证案例,通过 fsQCA方法探讨土地流转效率影响因素的协同效应和替代效应,进而提出针对性政策建议。研究发现:(1)单一条件并不构成提高集体经营性建设用地流转效率的必要条件,信用资本条件“多重并发”,存在替代效应和协同效应。(2)村庄通过信用资本提高集体经营性建设用地流转效率存在4条路径组态,其中,组态1中的村庄信用户比例发挥核心作用,组态2的村庄民间借贷活跃程度和土地交易透明度发挥核心作用,组态3也是村庄民间借贷活跃程度和土地交易透明度发挥核心作用,但土地交易平台的存在发挥辅助作用,组态4中村庄民间借贷活跃程度和政府产业投入发挥核心作用,土地交易平台建设与村庄企業数发挥辅助作用。差异化路径形成差别化效果,凝练4种组态为3种差异化模式:诚信型、诚信—合规性、诚信—践约型。(3)苏南、苏北地区提升村庄集体经营性建设用地流转效率的关键不同,苏北地区可通过构建制度信任、提升村庄集体经济、用好乡村政策组合等方面,针对性地整合信任条件,降低委托代理风险,提高土地交易效率;苏南地区可通过加强集体组织建设、充分发挥乡绅乡贤乡才的协调与纽带作用以及做好确权登记发证等方面,关注非正式关系的发展,提高民间信用,降低农户诚信履约风险并发挥劳动力比较优势。

本文从微观层面对29个村庄案例进行了探索性分析,有一定代表性,但也具有时间和地域的局限性,后续可进一步增加样本量和进行长时间序列跟踪,对更多案例进行总结分析。除了村庄信用建设之外,影响农村集体经营性建设用地流转效率的因素还包括交易主体的职业、心理预期、收益预期、违法成本、法律环境以及对政策的理解等,这些可为后期继续开展定量研究提供方向。另外,在宏观的政策制度层面,顶层的权利规划、用途管制、土地供需平衡以及监督监管等均是未来城乡融合市场建设与发展的重要创新方向,值得进一步关注。

参考文献(References):

[1] 徐小峰,王克强,毛熙彦,等.农村集体经营性建设用地出让和作价入股的交易成本控制研究——基于上海市的案例证据[J] .中国土地科学,2022,36(11):124 - 134.

[2] 北京天则经济研究所《中国土地问题》课题组.土地流转与农业现代化[J] .管理世界,2010(7):66 - 85,97.

[3] 曾鹏,李晋轩,任晓桐.中国公有制土地资本化的二重性效用及其优化路径[J] .城市发展研究,2022,29(6):1 -7,33.

[4] 罗必良.农地流转的市场逻辑——“产权强度-禀赋效应-交易装置”的分析线索及案例研究[J] .南方经济,2014(5):1 - 24.

[5] 宋志红,姚丽,王柏源.集体经营性建设用地权能实现研究——基于33个试点地区入市探索的分析[J] .土地经济研究,2019(1):1 - 29.

[6] GIDDENS A. The constitution of society: outline of the theory of structuration[J] . Political Geography Quarterly, 1986, 5(3): 288 - 289.

[7] 蔣海.不对称信息、不完全契约与中国的信用制度建设[J] .财经研究,2002,28(2):26 - 29.

[8] 王敬尧,王承禹.农地规模经营中的信任转变[J] .政治学研究,2018(1):59 - 69,127 - 128.

[9] 夏方舟,杨雨濛,严金明.城乡土地银行制度设计:一个新型城乡土地资本化制度探索[J] .中国土地科学,2020,34(4):48 - 57.

[10] 郭连强,祝国平,付琼.农村土地流转规模、流转价格与规模经营主体信贷配给[J] .学习与探索,2022(5):94 -104,184.

[11] 刘鹏凌,蔡俊.集体经营性建设用地整备统筹入市的农户意愿与行为响应[J] .中国土地科学, 2020,34(8):63- 71.

[12] 胡伟斌,黄祖辉.集体产权改革与村庄信任增进:一个实证研究[J] .浙江大学学报(人文社会科学版),2022,52(8):28 - 46.

[13] 曲承乐,任大鹏.论集体经营性建设用地入市对农村发展的影响[J] .中国土地科学,2018,32(7):36 - 41.

[14] 钱忠好,牟燕.中国土地市场化水平:测度及分析[J] .管理世界,2012(7):67 - 75,95.

[15] 刘锡良,陈鹏.农村商业金融与熟人社会信用联结机制——双水村担保合作社模式[J] .金融发展评论,2011(1):127 - 140.

[16] 刘凤委,李琳,薛云奎.信任、交易成本与商业信用模式[J] .经济研究,2009(8):60 - 72.

[17] 胡必亮.村庄信任与标会[J] .经济研究,2004(10):115 -125.

[18] 翟学伟.诚信、信任与信用:概念的澄清与历史的演进[J] .江海学刊,2011(5):107 - 114,239.

[19] 福山.信任:社会美德与创造经济繁荣[M] .郭华,译.桂林:广西师范大学出版社,2016:64 - 74.

[20] 王曙光.村庄信任、关系共同体与农村民间金融演进——兼评胡必亮等著《农村金融与村庄发展》 [J] .中国农村观察,2007(4):75 - 79.

[21] 孔祥智,周振.我国农村要素市场化配置改革历程、基本经验与深化路径[J] .改革, 2020(7):27 - 38.

[22] WILLIAMSON O E. The Economic Institutions of Capitalism[M] . New York: the Free Press, 1985: 15 - 42.

[23] 吴晶妹,张颖,唐勤伟.基于农户信用特征的WUs三维信用评价模型研究[J] .财贸经济,2010(9):22 - 28,63.

[24] 陶克涛,张术丹,赵云辉.什么决定了政府公共卫生治理绩效?——基于QCA方法的联动效应研究[J] .管理世界,2021(5):128 - 138,156,10.

[25] 曲福田,吴郁玲.土地市场发育与土地利用集约度的理论与实证研究——以江苏省开发区为例[J] .自然资源学报,2007,22(3):445 - 454.

[26] 曹建华,王红英,黄小梅.农村土地流转的供求意愿及其流转效率的评价研究[J] .中国土地科学,2007,21(5):54 - 60.

[27] 马光荣,杨恩艳.社会网络、非正规金融与创业[J] .经济研究,2011(3):83 - 94.

[28] 马荟,庞欣,奚云霄,等.熟人社会、村庄动员与内源式发展——以陕西省袁家村为例[J] .中国农村观察,2020(3):28 - 41.

[29] 刘克春.粮食生产补贴政策对农户粮食种植决策行为的影响与作用机理分析——以江西省为例[J] .中国农村经济,2010(2):12 - 21.

[30] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J] . Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393 - 420.

[31] 程聪,贾良定.我国企业跨国并购驱动机制研究——基于清晰集的定性比较分析[J] .南开管理评论,2016,19(6):113 - 121.

Influence Path of Village Credit Affect on Transfer Efficiency of Rural Construction Land: Evidence from Multiple Villages by Configuration Analysis

HU Xuedong1, HUANG Baozhen1, ZOU Lilin2

(1. Sohool of Public Administration, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China; 2. School of Political Science and Public Administration, Huaqiao University, Quanzhou 362021, China )

Abstract: The purpose of this paper is to explore the mechanism, configuration effects and policy recommendations of villages on the transfer efficiency of rural construction land from the perspectives of credibility capital, compliance capital and contract fulfillment capital based on the analysis of 29 villages by using the three-dimensional credit model, to provide the reference for improving the management of rural construction land transfers. The research method is the fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). The results show that: 1) the analytical framework for the transfer efficiency of rural construction land based on “village-credit-land market” is constructed. 2) A single condition does not constitute a necessary condition for reducing transaction costs. However, increasing the activity of private lending and the proportion of village residents with credit plays a universal role in increasing the transfer efficiency. 3) There are four path configurations that villages improve the transfer efficiency of rural construction land through credit capital. These configurations can be summarized into three types: credibility, credibility-compliance and credibility-contract fulfillment. 4) According to the development situation, the key to improve the transfer efficiency is different in southern Jiangsu and northern Jiangsu. In conclusion, for northern Jiangsu area, the targeted integration of trust conditions can be achieved through building institutional trust, enhancing collective economy of the village, making good use of rural policy combinations, to reduce principal-agent risks and to improve the transfer efficiency. For southern Jiangsu area, collective organization construction should be enhanced. The coordination and linkage roles of local elites are suggested to be fully leveraged. Moreover, the proper registration and certification of land rights are key measures. In addition, the attentions should be paid to developing informal relationships, improving the level of trust among farmers, and leveraging the comparative advantage of labors.

Key words: rural construction land; village credit; configuration analysis; land market

(本文責编:陈美景)