产业集聚、技术进步与生物多样性损失

2023-03-15王舒鸿邢璐

王舒鸿 邢璐

[摘 要] 生物多样性损失与国际贸易密切相关,既是产业集聚的必然结果,又受技术进步的影响调节。产业集聚不仅会直接加重生物多样性损失,还会通过技术进步间接减缓生物多样性损失,即技术进步在产业集聚与生物多样性损失之间具有中介效应;发达国家的产业集聚会使生物多样性损失加剧,发展中国家则相反,发达国家的对外开放程度与生物多样性损失呈负相关,发展中国家则呈正相关;农业和采矿业的产业集聚会阻碍技术进步,技术进步会加重生物多样性损失,技术进步作为中介变量,在产业集聚对生物多样性损失的减缓作用中影响显著。

[关键词] 产业集聚 技术进步 生物多样性损失 中介效应

[基金项目] 2022年度教育部人文社会科学规划项目“全球价值链视角下的生物多样性贸易转移及其影响因素研究”(22YJA790058)

[作者简介] 王舒鸿,山东省泰山学者青年专家,山东财经大学海洋经济与管理研究院教授,博士生导师(济南 250014);邢璐,中国海洋大学经济学院博士研究生(青岛 266100)

[DOI编号] 10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2023.03.009

近年来,全球生态危机日益严重,主要表现为森林大面积消失、土地沙漠化扩展、湿地不断退化、物种加速灭绝、水土严重流失等。其中,物种灭绝问题尤为突出,人类已经以0.01%的生物量占据了全球90%的生物活动面积,毁灭了83%的野生动物和50%的植物(Bar-On et al., 2018)[1]。2021年世界自然保护联盟公布的《濒危物种红色名录》指出,在评估物种中,濒危物种占比高达28%,如果不采取相应措施防范治理,物种灭绝风险还将进一步提高,甚至可能引发第六次物种大灭绝的提前到来(Geballos et al., 2020)[2]。在此背景下,保护生物多样性显得尤为迫切。生物以生物多样性为核心,直接关系到生态及社会系统的稳定与可持续(Blicharska et al., 2019)[3],其本身所具备的自我调节能力(Rahman et al., 2018)和生态服务功能以及由此衍生的各种物质资源(Girardello et al., 2019)[4],对人类社会特别是经济的可持续发展至关重要,受到了国际社会的高度重视(王舒鸿等,2023)[5]。

1992年,联合国环境与发展大会通过了《生物多样性公约》,旨在保护濒危灭绝的动植物,规定发达国家要向发展中国家提供资金或转让技术,为保护生物资源提供便利;2010年,联合国制定了20项“爱知目标”,关注生物多样性保护的10年短期效果;2015年,联合国通过了17个可持续发展目标,其中目标15为“保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失”。但目前来看,生物多样性治理效果不佳,20项“爱知目标”只有六项目标部分达成,部分子目标甚至更加恶化。1996年至今,用来衡量生物多样性状况的全球红色名录指数(RIX)由0.82降至0.75左右,极度濒危物种种类由1820升至8404,濒危物种种类由2375升至14647,脆弱物种种类由6337升至15492,生物多样性损失仍在继续。

据统计,生物多样性损失可能导致每年10万亿美元的经济损失,会降低生态系统的碳汇和污染净化功能,加剧碳排放和全球气候变暖,导致大气、土壤、水环境中的污染物增加,效应叠加下加快生物多样性损失,形成生态系统的恶性循环。目前,我国生物多样性与经济环境多目标协同的体制机制有待完善,如何加强生物多样性体制的协同融合,对降碳、减污、扩绿、增长等不同经济环境目标进行风险权衡,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,坚定不移地走生态优先、节约集约、绿色低碳发展之路,成为未来我国经济社会发展全面绿色转型的重要使命。党和国家领导人高度重视生物多样性保护及其协同工作。2017 年党的十九大报告明确提出“构建生态廊道和生物多样性保护网络,提升生态系统质量和稳定性”的国家战略部署。国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确将实施生物多样性保护重大工程、构筑生物多样性保护网络作为提升生态系统质量稳定性的重要内容。2021年生态环境部提出“协同推进生物多样性保护、山水林田湖草系统治理等相关工作,增强适应气候变化能力,提升生态系统质量和稳定性”。党的二十大报告指出“要提升生态系统多样性、稳定性和持续性”“统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化”。

为了实现国家制定的生物多样性保护目标,达成预期的生物多样性保护效果,厘清生物多样性损失的影响因素至关重要。全球近30%的物种威胁是由国际贸易造成的(Lenzen et al., 2012)[6],且这一比例还在不断攀升,贸易已成为当前威胁各国生物多样性的主要原因(Wiedmann & Lenzen, 2018)[7]。产业集聚引起了环境问题的空间扩散和转移,同样成为影响生物多樣性的重要因素(Grazi, et al., 2007)。依托复杂的全球价值链,国际贸易使一国的消费需求借助产品在他国的生产和出口得以实现,“污染天堂”的存在更是加速了农业、采矿业等资源和污染密集型产业的国际转移。此类产业对当地自然环境的负面影响较大,容易加速栖息地退化和地区生境破碎化,导致濒危物种增多、生物多样性损失严重(Kok et al., 2020)[8],如肯尼亚(Carsan, et. al., 2013)[9]和墨西哥(Saldana-Vázquez, et. al., 2010)[10]的咖啡种植,马来西亚的油棕种植(Bruhl & Eltz, 2010)[11]以及亚马逊流域的石油开采(Azevedo-Santos, et. al., 2010)[12]等。由此可见,国际贸易实现了生物多样性损失的转移。类比贸易隐含碳概念,生产加工在国内、最终消费在国外的产品所导致的物种濒危为生物多样性损失,测度生物多样性损失可有效衡量国际贸易对各国物种造成的复杂威胁(Lenzen et al., 2012)[6]。

产业集聚伴随着资源需求的增加,自然资源的过度开发导致大量生物栖息地丧失;煤炭、石油等化石能源使用的逐渐增多也直接影响二氧化碳排放量(Zhang et al., 2016)[13],极易产生温室效应、加剧气候变化,进而威胁物种生存;集聚还会在一定程度上加重环境污染(Zhang & Dou, 2016[14]; Yang et al., 2016[15]; Liu et al., 2020[16]),富营养化、农药、塑料和其他废物等造成的污染会对大气、土壤和海洋造成灾难性影响,危害生态系统功能,破坏自然生境,使栖息地物种密度增加,竞争加剧,加快物种灭绝。由此可见,产业集聚会给物种带来直接的负面影响,进而扩大生物多样性损失。产业集聚还会通过技术进步对生物多样性乃至生物多样性损失产生间接影响。产业集聚依靠资源共享、成本节约、人力资本、规模效应、技术溢出等常规机制以及强化竞争、协同创新、降低信息不对称等方式促进效率改善,实现技术进步(Han et al., 2018[17]; Cheng & Jin, 2020[18])。在全球强调经济与环境协调发展的今天,各国可依靠技术进步将绿色因素引入经济生产,实现可持续生产和消费(Yi et al., 2020),完成由粗放型经济向集约型经济的转变,从而避免资源无节制开发、农药化肥过度使用、不合理的产业生产活动等现象,为物种提供良好的生存空间;也可通过技术进步推动本国全球价值链地位的提升,改善产品贸易结构,降低人类产业活动对自然生态系统的负面影响(Wang et al., 2020[19]),保护生物繁衍和生物多样性,进而从根源上解决生物多样性损失持续扩大的困局。

为此,本文创新性地将产业集聚、技术进步和生物多样性损失纳入同一分析框架下,边际贡献主要体现在三个方面。第一,本文借鉴碳足迹概念计算生物多样性足迹,并以此作为生物多样性损失的测度指标,为准确衡量国际贸易驱动下各国的生物多样性损失、实现生物多样性保护提供了新的思路。第二,本文就产业集聚、技术进步和生物多样性损失三者的关系进行了深入分析,重点探讨产业集聚和技术进步如何共同作用于生物多样性损失,梳理三者之间的相互作用机制,对各国减缓物种灭绝速度具有现实意义。第三,本文针对产业集聚、技术进步和生物多样性损失的关系进行了分国家、分行业研究,解答了三者的作用路径在发展中国家与发达国家、在不同行业类别下是否存在区别的疑问,为因地制宜地有效遏制生物多样性损失提供经验支持。

一、文献综述与理论假说

由世界自然保护联盟濒危物种红色名录可知,目前全球生物多样性损失严重,为了缓解物种灭绝危机,学者们纷纷展开研究,主要从农业生产(Zabel et al., 2019[20]; Green et al., 2019[21]; Macchi et al., 2020[22])、土地利用(Chaudhary et al., 2019[23]; Dai et al., 2021[24])、气候变化(Scheffers et al., 2019[25]; Arneth et al., 2020[26])、非法狩猎(Gray et al., 2018[27])等角度进行影响因素分析。少数学者以国际贸易(Lenzen et al., 2012[6]; Moran & Kanemoto, 2017[28])为切入点,通过测算贸易中的生物多样性足迹衡量各国生物多样性损失,但研究重点为损失的特征呈现和责任分配,对其具体影响因素和内在作用机制并未做深入分析,相关领域仍然存在很大的研究空白。

贸易中隐含的物种出口即生物多样性损失,一方面取决于产业活动外部性对生物多样性的影响,另一方面则由出口贸易的产品结构决定。国际贸易的发展加速了产业集聚,并通过多种外部性途径对生物多样性产生影响,进而作用于生物多样性损失。为了减少生产交易成本,企业在集聚过程中通常会选择要素密集区、特别是资源密集型产业,多临近原材料产地,一方面容易造成对生物资源的过度开发,直接减少物种数量,另一方面会导致对其他资源的盲目利用,从而破坏生态系统平衡和生物生境,引起生物栖息地的退化,间接影响物种的长期生存(Rybicki & Hanski, 2013[29])。产业集聚同时带动了基础设施建设,尤其在推动交通基础设施完善方面起着重要作用(Martin & Roger, 1995[30]; Holl, 2004[31]),集聚程度越高,交通基础设施越完善,对生物多样性的影响也越明显。发达的交通网限制了生物活动空间,阻隔了生物基因交流,破碎的生物分布格局易造成物种萎缩和灭绝;交通基础设施的建设占用了大量土地,压缩了生物栖息环境,使栖息地物种密度增加,竞争加剧,生存压力加大;发达的交通还在一定程度上克服了地理障碍,为狩猎、伐木和其他形式的开发创造条件,不利于实现物种保护。

而且,产业集聚还会损害环境质量,威脅生物多样性(Hoss et al., 2011[32]; Diaz et al., 2020[33])。其中,专业化集聚易产生路径依赖和技术锁定,拉低经济效率的同时加重环境污染(Xie & Zhang, 2016[34]),多样化集聚产生的拥挤效应和密集效应同样会使污染现象加剧(Martin, 2011[35]),最终作用结果会加快物种灭绝速度,扩大生物多样性损失。当然,产业集聚还能通过影响气候变化对生物多样性产生影响。气候变化是引发历史上大规模物种灭绝危机的经常性因素(Thomas et al., 2004[36]; Urban, 2015[37]; Simone, 2021[38])。近年来,全球气候变暖趋势明显,二氧化碳等温室气体排放增加,而产业集聚对碳排放影响显著,产业集聚程度越高,二氧化碳排放量越大(Liu et al., 2017[39]),温室效应也越明显,随之而来的高温、干旱等极端气候使生物栖息地发生变化,生物因无法适应新环境而大量死亡,导致生物多样性损失严重。因此,我们提出假说1:

Hypothesis 1 (H1):产业集聚会加重生物多样性损失,二者存在顯著的正向关系。

技术进步通过其对环境的正外部性直接影响生物多样性。具体来说,生产技术的进步能够提高生产率和资源利用效率,降低生产要素投入和单位产出能耗,避免对自然资源的过度开发,既能通过减少砍伐、捕猎降低直接物种损失,又可维持生态平衡(Wang & Zhou, 2021[40]; Yang & Ma, 2021[41]),减轻对栖息地的外部破坏,降低间接物种损失。环保技术的进步,包括绿色清洁能源和污染处理设备的使用、生产工艺的清洁与环保等,可降低污染物排放,减轻环境污染(Pavic et al., 2016[42]; Tokimatsu et al., 2016[43]),特别是有毒污染物排放的减少和过分养分状况的减轻有助于改善大气、海洋、淡水和土壤质量,为物种生存营造健康的生物生境。另外,技术进步可通过影响生产要素的配置效率促进产业结构升级。与采矿业、制造业等行业相比,现代服务业、高新技术产业等行业的能源消耗更小,技术进步带来的结构优化效应可减少煤炭、石油等化石能源的需求,有效降低二氧化碳排放(Wang et al., 2020[19]; Zhu & Zhang et al., 2021[44]; Wu et al., 2021[45]),减缓全球气候变暖带来的物种灭绝和物种损失。

技术进步还通过改变产品贸易结构影响生物多样性损失,主要是借助全球价值链地位的提升实现的。技术进步可以实现要素整合,优化资源配置水平,强化相应环节的市场势力,增强国内要素的增值能力,实现产品升级和功能升级,打破发展中国家的“低端锁定”困境,实现由低端环节向高端环节的地位攀升(Tschang & Goldstein, 2010; Gereffi & Lee,2012; Akomak et al., 2019; Gereffi,2019; Lee,2020; Ryan et al., 2020)。全球价值链地位的提升会一定程度上改变贸易产品结构,出口产品逐渐由资源密集型、劳动密集型产品向技术密集型产品过渡。由于相比资源密集型和劳动密集型产业,技术密集型产业的环境负外部性小,产业活动对生态和物种的负面影响较弱,所以伴随着技术进步和价值链地位的提升,出口产品中隐含的物种损失会逐渐减少。因此,我们提出假说2:

Hypothesis 2 (H2):技术进步可减缓生物多样性损失,二者存在显著的负向关系。

产业集聚与技术进步关系密切,学者们普遍认为产业集聚能够促进技术进步(Tavares et al., 2021[46]; Zeng et al., 2021[47])。专业化集聚通过Mars外部性对技术进步产生积极影响(Andersson et al., 2019[48]),主要借助规模经济和知识溢出两种途径。其中,规模经济效应可以使管理成本、信息搜寻成本等大幅度降低,企业可以投入更多的资金用于技术创新,实现技术进步;同时,专业化集聚使人才在企业之间顺畅流动,促进知识、技术和信息在同类产业间的传播共享,形成技术知识溢出,有利于促进技术进步(Van & Soltan, 2017[49])。多样化集聚通过Jacobs外部性对技术进步产生正面影响(Li et al., 2021[50]),主要借助创新链接和合作效应两种途径:一方面,多样化集聚能够促进知识技术在产业间的双向流动,通过一个行业的技术创新带动其他相关行业的互补性技术创新,形成互惠互利的产业链条,以创新链接效应加快技术进步(Tao et al., 2019[51]);另一方面,多样化集聚也有利于加强企业间的协同合作,降低不同行业、不同企业间知识的排他性,并通过技术共享、成本分摊的方式实现科研合作开发和技术进步(Glaeser, 1992[52])。结合假说2可知,产业集聚可通过技术进步或直接影响生物多样性,或间接影响产品贸易结构,进而对生物多样性损失产生作用。因此,我们提出假说3:

Hypothesis 3 (H3):产业集聚对技术进步起到积极的促进作用,且技术进步在影响生物多样性损失的过程中发挥中介作用。

二、模型建立与指标说明

基于本文理论假说,建立中介效应模型:

lnbf it=α 0+α 1agg it+∑Control+ε it+μ i+w t (1)

lntec it=β 0+β 1agg it+∑Control+ε it+μ i+w t (2)

lnbf it=γ 0+γ 1lntec it+∑Control+ε it+μ i+w t (3)

其中, bf表示生物多样性损失,agg表示产业集聚水平,tec表示技术进步,i,t分别表示国家和年份,Control代表一系列控制变量,包括lngdp、cala、addv、open,分别表示人均实际gdp、劳动和资本报酬之比、产业增加值率和对外开放程度。此外,ε it为随机干扰项,μ i为个体效应,w t为时间效应 。同时,为更好辨别产业集聚对生物多样性损失的影响主要是由哪种集聚模式带来的,本文还将产业集聚分为专业化集聚与多样化集聚两种模式进行深入探讨。根据Baron & Kenny的研究, α 1反映了产业集聚对生物多样性损失的总效应,γ 1表示产业集聚对生物多样性损失的直接效应,中介效应的大小则由β 1γ 2衡量。

生物多样性损失(bf)。

本文参考Lenzen et al. (2012)[6]的测度方法来表示出口贸易中的隐含物种损失。首先,搜集濒危物种红色名录并按照IUCN的标准,将物种的统计范围划定为濒危、极度濒危与脆弱三个级别。同时剔除与国际贸易无关的Natural system modification、Invasive & other problematic species & genes和Geological events三种大类威胁原因,采集与国际贸易相关的10种大类威胁原因、82个子威胁原因,与物种进行一一对应。然后将生物这一资源纳入投入产出分析中的环境卫星账户,将红色濒危物种名录和多区域投入产出表通过多重匹配进行有效结合,进而探讨各国的生物多样性损失,具体方法如下:

首先借助通用产品分类CPC V1.0将威胁原因涉及的生产活动与产品进行匹配,以威胁原因为行、通用产品分类为列构建矩阵,若威胁原因与产品对应则为1,反之则为0,得到矩阵M1。其次,根据国际标准产业分类,我们将CPC V1.0中的通用产品与投入产出表中的行业部门进行匹配,对应则为1,否则为0,得到矩阵M2。最后,将物种威胁原因与国际贸易中各产业部门的生产活动进行匹配:

M C=M 1×M 2 (4)

在得到MC矩阵的基础上对其进行标准化处理,得到矩阵NC,以确保所有的威胁原因没有被重复纳入核算范围:

N C= (M CX )-1M CX (5)

数据库匹配完成后,本文假定一国濒危物种仅与本国的生产活动有关、其威胁原因也仅存在于本国,在此基础上通过构建行为物种/国家/威胁原因、列为国家/威胁原因的矩阵进行物种引入。若国家相同且威胁原因对应,元素记为1,否则记为0,得到Z矩阵。在Z矩阵的基础上計算Q矩阵:

Q=Z C*N C (6)

为了消除威胁原因,我们进一步处理 Q矩阵,将物种/国家相同的行统计加和得到Q ag 矩阵后对其进行标准化处理得到W矩阵:

W=(Q ag1 )-1Q ag (7)

为了消除国家界限,我们进一步处理 W矩阵,将物种相同的行加和得到W ag 矩阵,该矩阵显示了各国行业生产活动对生物物种施加的威胁,符合综合环境经济分析所需的卫星账户的标准格式。

相比单区域模型,多区域投入产出模型考虑了不同国家中间投入和技术水平的差异性,完全消耗系数得到一定程度的修正,度量结果更为准确。因此,本文对生物多样性足迹的计算采用多区域投入产出(MRIO)模型。根据产品的使用去向,MRIO模型可表示为:

X S=∑(a srX sr+Y sr),r,s=1,2...m (8)

其中,X s代表s国的总产出;Y sr代表s国总产出中用于满足r国需求的最终产品,A sr为直接消耗系数,代表r国单位总产出消耗的s国中间产品;A srX sr代表s 国总产出中出口至r国的中间产品。在公式(5)的基础上变形可得公式(6):

X=(I-TX -1)-1Y=(1-A)-1Y=LY (9)

其中, X为总产出矩阵,I为单位矩阵,L为里昂惕夫逆矩阵,也叫作完全需求矩阵,元素L st表示国家t各行业额外生产一单位最终产品对国家s 各行业总产出的完全需求量。

Leontief证明,无论是单边还是多边贸易,无论进口品与本国产品的碳强度是否一致, 均可在传统的投入产出矩阵中加入污染强度矩阵来计算贸易隐含碳足迹。生物物种在投入产出分析中属于环境资源账户,因此在测度生物多样性足迹时,碳足迹的计算方法同样适用。若 Es表示s国的生物多样性消耗系数向量,则s国对r 国的出口贸易所隐含的物种损失可表示为公式(7)或公式(8):

F sr=EX sr=E sX sr=E s∑L stY tr,r,s=1,2,...m (10)

F=EX=ELY (11)

f 1,1 f 1,2 … f 1,188f 2,1 f 2,2 … f 2,188 f 188,1 f 188,2 … f 188,188 =

E 1 0 … 0 0 E 2 … 0 0 0 … E 188

L 1,1 L 1,2 … L 1,188L 2,1 L 2,2 … L 2,188 L 188,1 L 188,2 … L 188,188

y 1,1 y 1,2 … y 1,188y 2,1 y 2,2 … y 2,188 y 188,1 y 188,2 … y 188,188

其中 ,Es中的对角线元素表示国家s各行业单位总产出所消耗的生物物种,矩阵W ag行加和得到的行向量对应元素除以相应的国家部门产出,得出的生物消耗系数置于矩阵对角线即生物多样性消耗系数矩阵E。生物多样性足迹矩阵F 可以量化由最终消费者间接对物种造成的威胁,生物多样性足迹由国内延展至国外。依据里昂惕夫投入产出分析,我们发现:加总F矩阵的行元素,可得到每个国家的生物多样性损失,即一国在国际贸易驱动下的生物多样性损失。

区位熵指数(aggl)。由于区位熵指数能消除区域规模的差异,真实反映地理要素的空间分布,因此,本文选择区位熵指数表征产业集聚水平,计算公式如下:

aggl= E ij/ m i=1E ij n j=1E ij/ n j=1 m i=1E ij (12)

其中,j表示行業,i表示国家,Eij表示国家i中j行业的就业人数,n和m 分别代表行业个数和国家个数。区位熵指数反映某个产业的集聚程度在一定地区范围内的相对水平,区位熵指数越大,产业集聚程度越高。

技术进步(tec)。由绿色全要素生产率表征,本文运用基于SBM方向性距离函数的ML指数法测算全要素生产率,该方法不仅考虑了投入与产出松弛量对生产效率的影响,还无需选择测度角度和生产函数形式。鉴于数据的可得性,定义投入产出指标如下:一是产出指标。本文采用各国家以当前价格为标准、将分行业总产值加和得到的总产值作为期望产出指标,该指标既包含了中间产品的转移价值,也包含了生产过程中新创造的价值,比增加值和净产值指标更合理。本文选择2010年的总产值作为基期不变价产值,利用各年的产出价格指数进行平减,计算各个国家每年的实际产值,以保证数据真实可靠。二是非期望产出指标。大气污染是环境污染的重要表现之一,考虑到数据可得性,本文选择大气污染物排放量指标反映国家经济发展过程中的非期望产出。三是投入指标。资本投入:本文以2010年为基期,根据价格指数对名义资本存量进行平减,得到实际资本存量,作为资本投入指标。劳动力投入:由于缺乏劳动者劳动时间、受教育程度等相关数据,无法获得劳动者素质和劳动效率的指标,因此,本文将各行业聘用人数加和得到各国就业人数,作为劳动力投入指标。能源投入:基于按部门和能源商品分类的能源使用量,本文计算得到能源总使用量,作为能源投入指标。

控制变量。为了增强模型的解释力和可信度,我们在模型中加入了能够影响生物多样性损失的控制变量:第一,劳动收入份额(cala)。劳动报酬份额下降通常伴随着资本偏向型技术进步,它使要素生产率发生倾向性变化,减少了劳动要素需求,既降低了产业内劳动报酬份额,又通过要素在产业间的流动促进了产业结构优化升级,进而降低劳动报酬整体份额。因此,劳动报酬份额越低,一定程度上意味着资本偏向型技术进步越明显,并通过影响产业活动外部性和产品贸易结构减少出口贸易中隐含的生物多样性损失。我们用劳动报酬与资本报酬之比来衡量劳动报酬份额,该数值越大,劳动报酬份额越高,预期符号为正。第二,经济发展水平(gdp)。一般来说,经济发展水平越高,国家对可持续发展和绿色发展的要求就越高,在政府政策的引导下,对生态环境包括生物物种的重视保护程度越高,产业活动的负外部性越小,出口贸易产品所消耗的生物多样性越小。我们用人均实际GDP来衡量经济发展水平,预期符号为负。第三,增加值率(addv)。增加值率侧面反映了国家在全球产业链中的地位,增加值率低,意味着处于国际分工的低端,产品技术含量低,多以农矿产品初级加工等低附加值产业为主,此类产业的环境友好性较差,产业活动会加重环境负担,扩大贸易产品中的隐含生物多样性损失。我们用增加值/总产值衡量增加值率,预期符号为负。第四,对外开放程度(open)。本文对生物多样性损失的研究以国际贸易为背景,通过生物多样性足迹表征的出口贸易隐含生物多样性损失,反映了国外市场对生物多样性的影响,对外开放程度越高,国外的最终消费需求越大,由其他国家转嫁的生物多样性损失越大。我们用进出口总额占GDP的比重衡量对外开放程度,预期符号为正。

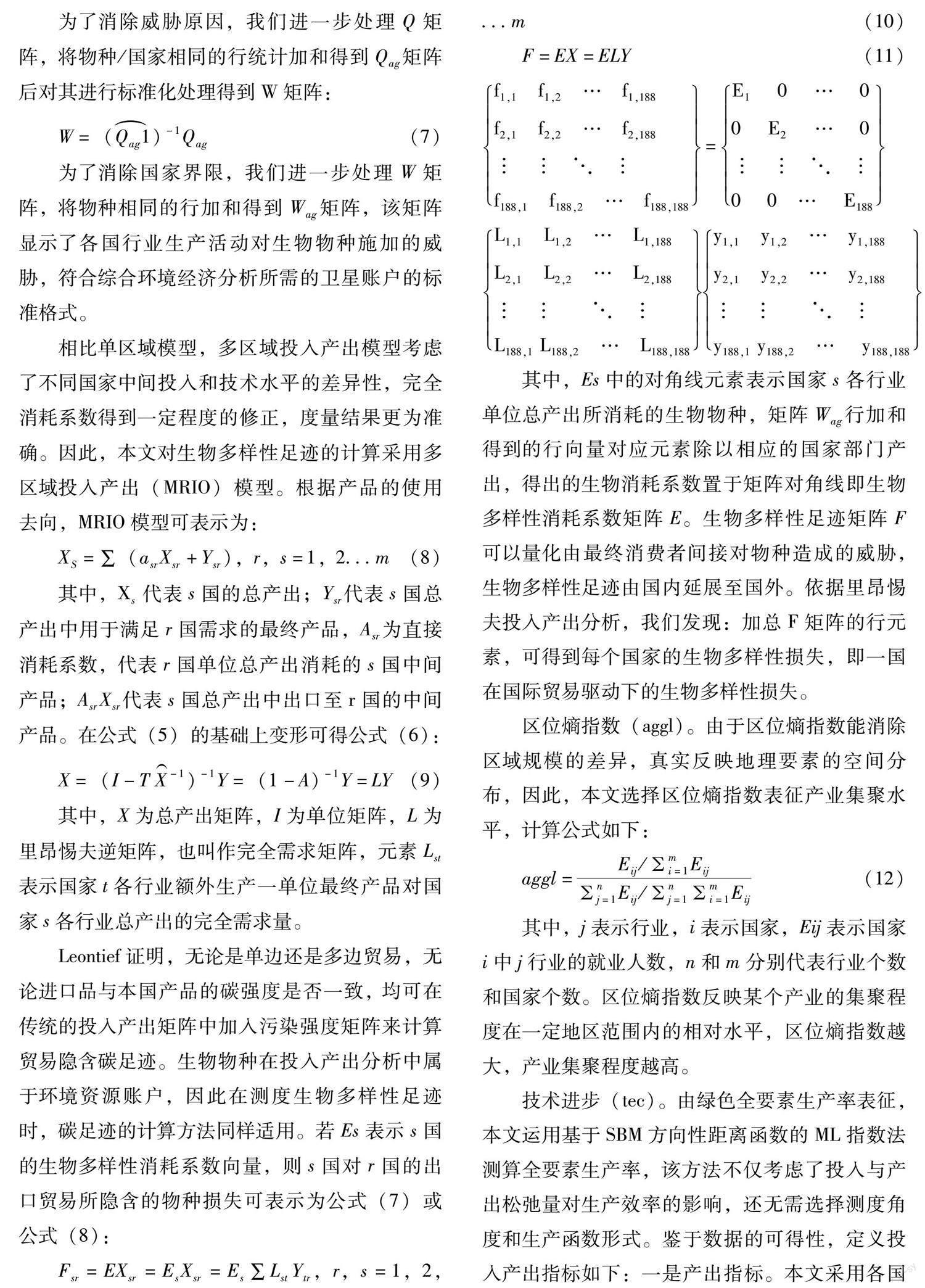

本文选取了39个主要国家的相关数据,数据来源于世界自然保护联盟濒危物种红色名录、Eora数据库、WIOD数据库、世界贸易组织、世界银行,其中,WIOD数据库部门与Eora数据库部门进行合并对应,Re-export & Re-import部门由于数值较小且对应困难予以删减,最后保留25个部门。因为环境账户的缺失和政治属性的明确,在研究样本中将瑞士、克罗地亚、挪威和台湾地区剔除。对个别年份缺失的行业能源、污染物排放数据,本文采用移动加权法补齐,以保证数据的完整性。被解释变量、核心解释变量和控制变量的描述性统计如表1所示。

三、产业集聚、技术进步与生物多样性损失的实证分析

(一)基准检验

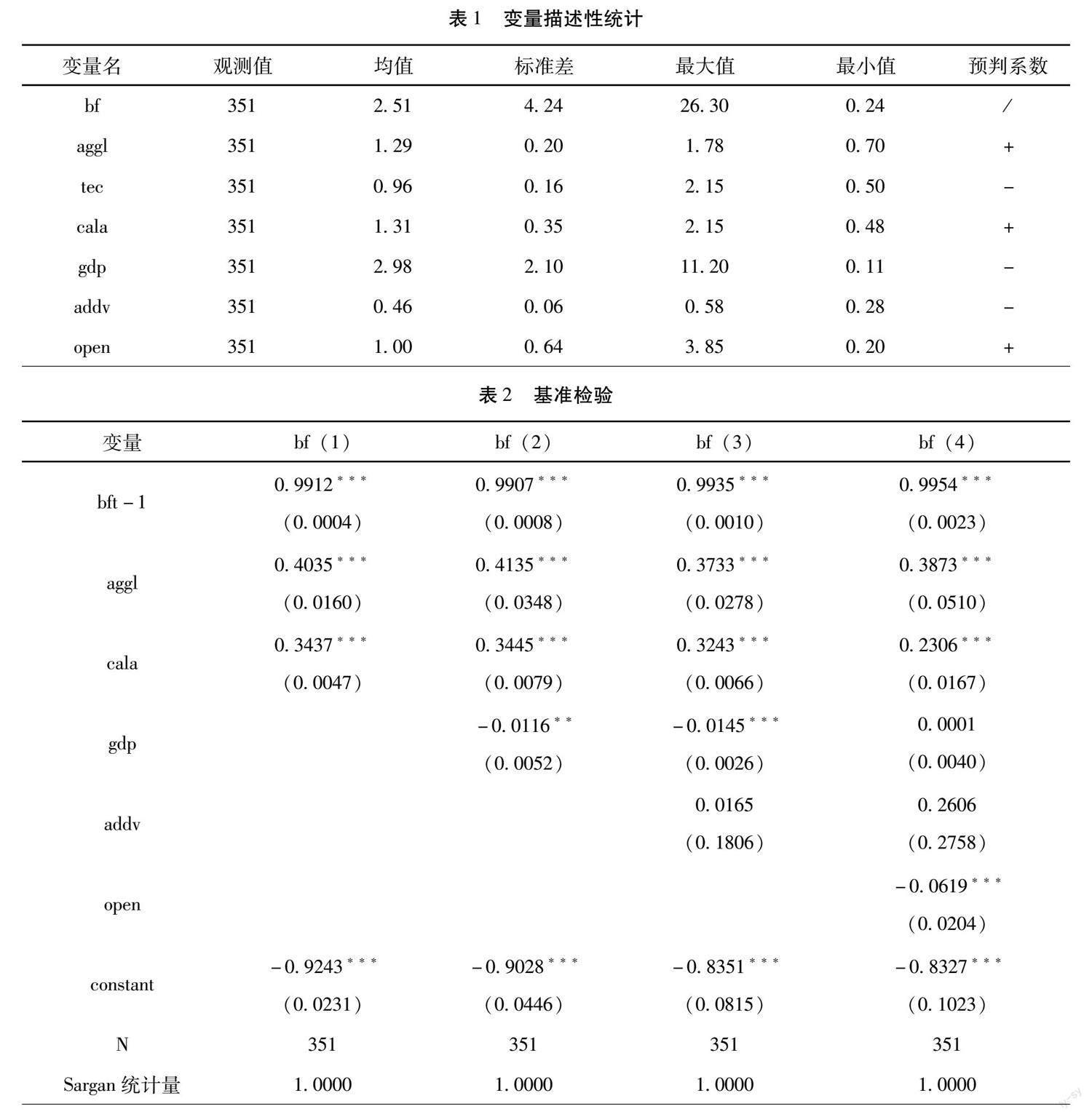

为尽量减少模型内生性,使回归结果真实可靠,本文采用系统GMM模型进行基准假说检验,以验证产业集聚对生物多样性损失的影响。其中,AR检验和Sargan检验均通过,具体回归结果如表2所示。

在产业集聚与生物多样性损失的回归中,逐渐引入经济发展水平、劳动收入份额、增加值率和对外开放程度等控制变量。从回归结果看,产业集聚的系数显著为正,表明产业集聚会加重出口贸易隐含物种损失,假说1得到证实。对外开放度对出口贸易的隐含物种损失显著为负,与预期相反。这可能是因为发达国家处于全球产业链和价值链的上游,倾向于在国际贸易中转嫁本土的生物多样性损失(Chaudhary et al., 2019[23];Marque et al., 2019),而发展中国家则恰恰相反,负担了大部分由发达国家国内需求引致的生物多样性损失。因此,发达国家的对外开放度与生物多样性损失呈负相关,发展中国家的对外开放度与生物多样性损失呈正相关。国家异质性使两者的关系与预期存在偏差且不具备说服力,将在异质性部分进行进一步检验。

(二)中介效应检验

为了梳理产业集聚、技术进步与出口贸易隐含物种损失之间的关系,驗证技术进步在产业集聚影响生物多样性损失过程中的中介效应,我们继续采用系统GMM方法进行实证检验,检验结果如表3所示。

在表3的模型(1)中,产业集聚系数为0.3873,在1%的水平上显著为正,表示产业集聚会加剧生物多样性损失,0.3873代表的就是产业集聚影响生物多样性损失的总效应,假说1得到证实。在模型(2)中,产业集聚系数为0.0764,在10%的水平上显著为正,表示产业集聚对技术进步具有积极的促进作用,假说2得到证实。在模型(3)中,产业集聚和技术进步共同对生物多样性损失发生作用,此时,产业集聚系数为0.4654,在1%的水平上显著为正,这是产业集聚影响生物多样性损失的直接效应,技术进步系数为-0.5433,在1%的水平上显著为负,与模型(2)符号结果保持一致,根据模型(2)(3)的回归结果计算可知,产业集聚对生物多样性损失的中介效应为-0.0415,这意味着在考察产业集聚影响生物多样性损失时,技术进步起到了部分中介作用,一方面产业集聚会加重生物多样性损失,另一方面,产业集聚促进了技术进步,这种技术进步一定程度上抵消了产业集聚对生物多样性的负面影响,可有效减缓生物多样性损失,假说3得到证实。

(三)稳健性检验

本文通过替换被解释变量的方法进行稳健性检验,以净生物多样性损失作为生物多样性损失的替代变量。如公式(11)所示,加总F矩阵的行元素,可得到一国出口隐含的生物多样性足迹,加总F矩阵的列元素,可得到一国进口隐含的生物多样性足迹,出口减进口即代表一国的净生物多样性损失,将其带入公式(1)-(3)进行回归分析,结果如表4所示。

由表4的模型(1)可知,产业集聚与净生物多样性损失呈正相关关系,结果同基准回归的结果保持一致,假说1再次得到证实。由模型(2)可知,产业集聚会显著推动技术进步,系数符号并未发生变化,假说2再次得到证实。模型(3)考察了产业集聚与技术进步对净生物多样性损失的共同影响,结果表明产业集聚会加重净生物多样性损失,而技术进步会减缓净生物多样性损失,结论依然稳健,技术进步在产业集聚影响净生物多样性损失时的中介效应明显,假说3再次得到证实。除对外开放程度这一变量需在下文的异质性部分做进一步检验外,其他控制变量的回归结果与上文基本一致,回归结果稳健可靠。

四、异质性检验

(一)国家异质性

不同国家经济发展水平不同,相应的产业集聚程度、技术进步水平也千差万别,这直接影响着产业集聚、技术进步和生物多样性损失之间的复杂关系。产业集聚对生物多样性损失的影响主要取决于集聚程度。发展中国家多处在产业集聚初期,资源尚未饱和,此时的规模效应和溢出效应明显,既有利于减少包括生物多样性在内的单位要素投入,又便于集中治污,以降低环境污染和全球气候变暖等负外部性对物种生存的直接威胁,对生物多样性损失可起到一定的减缓作用。发达国家产业集聚已达到一定水平,资源利用饱和,拥挤效应和结构趋同占主导地位,资源稀缺性所导致的过度竞争容易降低资源配置效率,产生要素浪费,使开发的生物资源难以有效利用的同时,又增加了其他资源开发过程中损失的物种投入,直接影响生物多样性;同时,结构趋同乃至知识趋同减少了技术创新的可能性,弱化了技术进步的环境正外部性,降低了其对物种保护的正面作用,不利于减缓生物多样性损失;过度集聚还会加重治污成本,企业的逐利性使之将目光更多地投向效率利润而非清洁环保,不利于物种栖息地和生物生境的保护,反而会加速物种灭绝速度,间接增加生物多样性损失。

为了更好地探究产业集聚、技术进步与生物多样性损失关系的国家异质性,本文依据2020年底联合国发布的发达国家名单,将39个国家划分为发达国家(27个)与发展中国家(12个)分别进行实证分析,具体回归结果如表5所示。

由表5可知,发达国家产业集聚系数显著为正,表明发达国家的产业集聚会加剧其生物多样性损失,发展中国家产业集聚系数显著为负,表明发展中国家的产业集聚会减缓其生物多样性损失,上述有关产业集聚影响的异质性猜测得到验证。无论是发达国家还是发展中国家,技术进步对生物多样性损失的影响都是负向的。相比来说,发展中国家技术进步对生物多样性损失的抑制作用比发达国家更大。发达国家在国际分工价值链中处于高端位置,这决定了发展中国家将承担其所消费商品的大量物质生产环节,成为发达国家向外转移能耗和生物多样性损失的目的地。根据测算结果,发展中国家的生物多样性损失远高于发达国家,其技术水平的起点也较低,因此有更大的技术进步和损失降低空间,技术进步带来的边际效应更加显著,同样程度的技术进步,发展中国家可以在生产过程中节省更多资源,生产效率的提升幅度更大,节能减排和环境改善效应更为突出,同时可更大程度提升自身在全球价值链中的嵌入位置,更有效地改善贸易产品结构,以减少出口贸易产业活动对物种的直接或间接负面影响,从而更好地抑制生物多样性损失。发展中国家的对外开放度与生物多样性损失呈正相关,发达国家则相反,基准检验中有关对外开放度影响的异质性猜测得到验证。其他控制变量与上文检验结果基本一致。

(二)行业异质性

不同类型产业集聚的外部性不尽相同,行业内技术进步对物种的影响也有所差异。农业和采矿业属于资源密集型产业,产业集聚程度天然较高,极易超过适度规模出现拥挤效应和结构趋同。一方面,生产要素投入最优比例的偏离会产生非经济性,扭曲资源配置,使要素价格上升,产生拥挤效应;另一方面,集聚带来的产业结构趋同会导致过度竞争、产能过剩等问题,给企业带来额外的成本负担,降低企业的研发投入意愿和技术创新能力。产业集聚的负外部性将导致知识溢出效应减缓、规模不经济等问题,最终阻碍技术进步。农业和采矿业处于产业链低端位置,出口产品多为初级加工产品。一方面,其技术进步主要体现为技术效率的提高而非技术创新,会大幅提高农矿资源的利用效率,使资源开发程度加大。但此类产业环境负外部性显著,技术创新有限导致节能减排和治污效果不佳,由技术效率提高带来的产业规模效应会加剧环境污染和气候变化,更大范围地破坏生物栖息地和物种生存空间,不利于生物多样性的保护,导致生物多样性损失扩大。另一方面,相较于其他产业,农矿业的上下游环节较少,行业关联度不强,由产业集聚所带来的相关产业活动较为单一,资源需求的增加相对有限,集聚程度越高,对基础设施特别是交通基础设施的建设要求越低,对自然生态系统和生物生境的破坏性越少,有利于减少贸易产品生产活动隐含的物种要素投入,一定程度上减缓生物多样性损失。

为了更好地梳理产业集聚、技术进步与生物多样性损失关系的行业特性,本文根据中国产业分类标准,将25部门分成7个行业进行回归分析,分别为农业、采矿业、电水气业、建筑业、制造业、传统服务业与现代服务业,分类标准如表6所示。由于篇幅所限,回归结果如表7所示,其他回归结果见附录。

在产业集聚与技术进步的回归中,农业和采矿业系数显著为负,表明其产业集聚会阻碍技术进步。在产业集聚、技术进步与生物多样性损失的关系回归中,农业和采矿业的技术进步系数显著为正,表明其技术进步会加重其生物多样性损失。产业集聚对生物多样性损失的影响总是显著为负,表明以技术进步为传导路径的中介效应大于直接效应,总效应为负,产业集聚会加剧生物多样性损失。回归结果验证了上述猜想的正确性。建筑业、制造业、传统服务业与现代服务业的产业集聚会加剧生物多样性损失,其产业集聚还会促进技术进步,作为中介变量,技术进步在产业集聚加剧生物多样性损失的过程中作用明显,可一定程度上减缓生物多样性损失,与总体样本的回归结果保持一致。

五、结论与建议

本文参考碳足迹方法来计算生物多样性足迹,并以此测度生物多样性损失。在此基础上,采用系统GMM方法分别探讨了产业集聚、技术进步对生物多样性损失的影响,同时检验了技术进步是否能作为产业集聚影响生物多样性损失的中介变量,进一步梳理三者之间的作用机制。研究发现:第一,产业集聚会加重生物多样性损失,二者存在显著的正向关系。第二,技术进步可减缓生物多样性损失,二者存在显著的负向关系。第三,产业集聚对技术进步起到积极的促进作用,二者存在显著的正向关系,技术进步可作为产业集聚影响生物多样性损失的中介变量发挥作用。第四,产业集聚、技术进步和生物多样性损失之间的关系存在显著的国家异质性和行业异质性。发达国家的产业集聚会加重生物多样性损失,发展中国家则相反。作为资源密集型产业,农业和采矿业的产业集聚会阻碍技术进步,技术进步会加重生物多样性损失,技术进步作为中介变量,在产业集聚对生物多样性损失的减缓作用中影响显著。基于以上结论,本文提出以下三点建议:

首先,为了减轻由国际贸易带来的生物多样性损失,各国应根据实际情况选择合适的产业集聚规模,促进产业规模合理扩大和产业结构升级,孕育和发展有自身特色的产业集聚模式。发达国家应降低产业集聚规模,将部分产業转移至其他国家。转移产业应充分考虑产业特性,在产业的集聚成本和转移成本之间进行比较,优先选择转移成本低、集聚损耗大的产业;转移地点的选择一方面要遵循市场规律,将生产要素投入成本考虑在内,另一方面政府要发挥引导作用,一切以目的地的资源和环境承载力为限。这样,可防止发达国家的重复建设和资源滥用,以减少本国产业的出口贸易对生态环境的破坏和物种生存的威胁。中国作为发展中国家,可适当提高产业集聚规模,通过对产业筛选,有选择地引导产业进行集聚,注重增强产业之间的关联度,提高企业之间的良性互动,有效发挥产业集聚的规模经济、知识溢出、创新链接、共享设施等效应,刺激企业进行技术创新,提高生产效率和资源利用率的同时减轻污染,保护生物生境和栖息地,以达到保护生物多样性的目的。

其次,政府应加大政策优惠,提高对科技创新的投入力度,对开展基础性技术研发的企业或科研机构给予一定的R&D补贴、税收减免或返还等政策扶持,对于取得关键性技术突破的企业则应给予相应的奖励,从而促进资源在污染技术与绿色技术之间的重新配置,激励技术进步路径向清洁化、绿色化的方向转型。同时,可出台配套的法律法规,完善基础制度设施,增强高等教育投资力度,注重校企合作,为企业提供实用性科研技术人才,为企业环保节能技术创新提供人才储备和支撑,实现技术进步。企业作为技术进步的主要载体,应主动淘汰高耗能高污染的落后生产方式,有意识地将部分企业利润的使用由扩大生产规模转向技术研发,加快现有科技成果的落地实施;同时企业间可建立互动耦合发展的长效机制,发挥示范企业的带头作用,通过经济和行政引导,鼓励技术进步能力较强的企业向其他企业提供技术改造方案,推动环境负外部性显著的企业实现绿色生产和节能减排,并以降低产业活动的负外部性和改善贸易产品结构为渠道,减少生物多样性损失。

最后,针对产业集聚和技术进步,各国可根据行业特性采取差异性政策。一定范围内,政府可着力提高农业和采矿业等资源密集型产业的集聚程度,加强农矿产品出口企业间的互动合作,形成信息、技术、资源合理流动的企业网络,建立公共服务平台,形成有序的信息共享机制,为企业提供出口市场信息、前沿技术信息、教育培训等服务,既能实现企业之间的交流学习,又不伤害企业加快技术进步的积极性。农矿业技术效率提高带来的规模效应,会引致环境负外部性和贸易成本效应,直接或间接地对生物多样性产生了负面影响,因此,政府应合理布局技术研发重点,相关科研投入需有所倾向,合理控制技术效率的提高,侧重于通过推动技术创新特别是绿色技术创新实现技术进步。电气水业、建筑业、制造业、传统服务业和现代服务业的技术进步对生物多样性损失的减缓作用显著,政府应通过政策引导,借助技术进步的资源配置效应、节能减排效应和结构优化效应降低产业活动的环境负外部性,在产品出口贸易过程中减少生物物种这种隐含的环境要素投入,延缓物种灭绝进程。

[參 考 文 献]

[1] BAR-ON Y M, PHILLIPS R, MILO R.The biomass distribution on earth[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018(25).

[2]GEBALLOS G, EHRLICH P, RAVEN P, et al. Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation and the sixth mass extinction[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020(24).

[3]BLICHARSKA M, SMITHERS R, MIKUSINSKI G, et al.Biodiversitys contributions to sustainable development[J].Nature Sustainability, 2019(2).

[4]GIRARDELLO M, SANTANGELI A, MORI E, et al. Global synergies and trade-offs between multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services[J]. Scientific Reports, 2019(9).

[5]王舒鸿, 邢璐, 陈穗穗. 高水平开放背景下的生物多样性安全:现状、问题及展望[J]. 北方论丛, 2023(1).

[6]LENZEN M, MORAN D, KANEMOTO K, et al. International trade drives biodiversity threats in developing nations[J]. Nature, 2012(486).

[7]WIEDMANN T, LENZEN M. Environmental and social footprints of international trade[J]. Nature Geoscience, 2018(11).

[8]KOK A, OOSTVOGELS V, OLDE E, et al. Balancing biodiversity and agriculture: Conservation scenarios for the Dutch dairy sector[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2020(302).

[9]CARSAN S, STROEBEL A, Dawson I, et al. Implications of shifts in coffee production on tree species richness, composition and structure on small farms around Mount Kenya[J]. Biodiversity and Conservation, 2013(12)

[10]SALDANA-VAZQUEZ R A, SOSA V J, HERNANDEZ-MONTERO J R, et al. Abundance responses of frugivorous bats (Stenodermatinae) to coffee cultivation and selective logging practices in mountainous central Veracruz, Mexico [J]Biodiversity and Conservatio,2010(7).

[11]BRUHL C.A, ELTZ T.Fueling the biodiversity crisis: species loss of ground-dwelling forest ants in oil palm plantation, Malaysia(Borneo)[J]. Biodiversity and Conservation, 2010(2).

[12]AZEVEDO-SANTON V.M, GARCIA-AYALA J R, FEANSIDE P M, et al. Amazon aquatic biodiversity imperiled by oil spills[J]. Biodiversity and Conservation, 2010(13).

[13]ZHANG Y J, HAO J F, SONG J. The CO2 emission efficiency, reduction potential and spatial clustering in Chinas industry: Evidence from the regional level[J]. Applied Energy, 2016.

[14]ZHANG K, DOU J M.Can industrial agglomeration improve emission reduction[J].Journal of Huazhong University of Science and Technology, 2016.

[15]YANG J, ZHANG T F, SHENG P F, et al. Carbon dioxide emissions and interregional economic convergence in China[J]. Economic Modelling, 2016(1).

[16]LIU X, BAI X, TIAN H, et al. Fine particulate matter pollution in North China: seasonal-spatial variations, source apportionment, sector and regional transport contributions[J]. Environmental Research, 2020.

[17]HAN F, XIE R, LU Y, et al. The effects of urban agglomeration economies on carbon emissions: Evidence from Chinese cities[J]. Journal of Cleaner Production, 2018.

[18]CHENG Z H, JIN W. Agglomeration economy and the growth of green total-factor productivity in Chinese Industry[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2020.

[19]WANG S H, TANG Y, DU Z H, et al. Export trade, embodied carbon emissions, and environmental pollution: An empirical analysis of China's high- and new-technology industries[J]. Journal of Environmental Management, 2020.

[20]ZABLEl F, DELZEIT R, SCHNEIDER J, et al. Global impacts of future cropland expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity[J]. Nature Communications, 2019(10).

[21]GREEN J, CROFT S, DURAN A, et al. Linking global drivers of agricultural trade to on-the-ground impacts on biodiversity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019(46).

[22]MACCHI L, DECARRE J, GOIJMAN A. Trade‐offs between biodiversity and agriculture are moving targets in dynamic landscapes[J]. Journal of Applied Ecology, 2020(10).

[23]CHAUDHARY A, BROOKS T.National consumption and global trade impacts on biodiversity[J]. World Development, 2019(121).

[24]DAI Y,PENG G, WEN C, et al. Climate and land use changes shift the distribution and dispersal of two umbrella species in the Hindu Kush Himalayan region[J]. Science of the Total Environment, 2021.

[25]SCHEFFERS B, OLIVEIRA B, LAMB I, et al. Global wildlife trade across the tree of life[J]. Science, 2019(6461).

[26]ARNETH A, SHIN Y, LEADLEY P, et al. Post-2020 biodiversity targets need to embrace climate change[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020(49).

[27]GRAY T, HUGHES A, LAURANCE W, et al. The wildlife snaring crisis: an insidious and pervasive threat to biodiversity in Southeast Asia[J]. Biodiversity and Conservation, 2018(27).

[28]MORAN D, KANEMOTO K. Identifying species threat hotspots from global supply chains[J]. Nature Ecology & Evolution, 2017(1).

[29]RYBICKI J, HANSKI I.Speciesarea relationships and extinctions caused by habitat loss and fragmentation[J]. Ecology Letters, 2013.

[30]MARTIN P, ROGER C A.Industrial location and public infrastructure[J]. Journal of International Economics, 1995(3-4).

[31]HOLL A.Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain[J].Regional Science and Urban Economics, 2004(3).

[32]HOSS S, CLAUS E, OHE P, et al. Nematode species at risk-a metric to assess pollution in soft sediments of freshwaters[J]. Environment International, 2011(5).

[33]DIZA S, SETTELE J, BRONDIZIO E S, et al. Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change[J]. Science, 2020(6471).

[34]XIE L, ZHANG J B.The spatial technology spillovers effect of Chinese manufacturing industries' agglomeration: The difference of institutional environment[J]. Geographical Research, 2016(5).

[35]MARTIN P, MAYER T, MAYNERIS F. Spatial concentration and plant-level productivity in France[J]. Journal of Urban Economics, 2011(2).

[36]THOMAS C D, CAMERON A, GREEN R E, et al. Extinction risk from climate change[J]. Nature, 2004(6970).

[37]URBAN M C.Accelerating extinction risk from climate change[J]. Science, 2015(6234).

[38]SIMONE F.Climate Change and Extinction Events[M]// Encyclopedia of Geology (Second Edition)Elsevier, 2021: 585-595.

[39]LIU S X, ZHU Y M, DU Q. The impact of industrial agglomeration on industrial pollutant emission: evidence from China under New Normal[J]. Clean Technologies and Environmental Policy, 2017(9).

[40]WANG X, ZHOU D Q. Spatial agglomeration and driving factors of environmental pollution: A spatial analysis[J]. Journal of Cleaner Production, 2021.

[41]YANG H, MA J H.Correlation analysis between regional economic differences and environmental pollution based on Kuznets curve model[J]. Environmental Technology & Innovation, 2021.

[42]PAVIC I, CAPUDER T, KUZLE I.Low carbon technologies as providers of operational flexibility in future power systems[J]. Applied Energy, 2016.

[43]TOKIMATSU K, KONISHI S, ISHIHARA K, et al. Role of innovative technologies under the global zero emissions scenarios[J]. Applied Energy, 2016.

[44]ZHU B, ZHANG T L.The impact of cross-region industrial structure optimization on economy, carbon emissions and energy consumption: A case of the Yangtze River Delta[J]. Science of the Total Environment, 2021.

[45]WU L F, SUN L W, QI P X, et al. Energy endowment, industrial structure upgrading, and CO2 emissions in China: Revisiting resource curse in the context of carbon emissions[J]. Resources Policy, 2021.

[46]TRVARES M,GOHR C F,Morioka S,et al.Systematic literature review on innovation capabilities in clusters[J].Innovation & Management Review, 2021.

[47]ZENG W P, LI L, HUANG Y.Industrial collaborative agglomeration, marketization, and green innovation: Evidence from Chinas provincial panel data[J]. Journal of Cleaner Production, 2021.

[48]ANDERSSON M, LARSSON J P,WERNBERG J.The economic microgeography of diversity and specialization externalities-firm-level evidence from Swedish cities[J]. Research Policy, 2019(6).

[49]VAN DIJK M P, SOLTAN S.Palestinian clusters: From agglomeration to innovation[J]. European Scientific Journal, 2017(13).

[50]LI X H, XU Y Y, YAO X. Effects of industrial agglomeration on haze pollution: A Chinese city-level study[J]. Energy Policy, 2021.

[51]TAO J, HO C Y, LUO S G, et al.Agglomeration economies in creative industries[J]. Regional Science and Urban Economics, 2019.

[52]GLAESER E L, KALLAL H D, SCHEINKMAN J A, et al.Growth in cities[J].Journal of Political Economy, 1992(6).

[責任编辑 李睿思]

Industrial Agglomeration, Technological Progress and Biodiversity Loss

WANG Shu-hong XING Lu

Abstract: The loss of biodiversity is closely related to international trade, which is both an inevitable consequence of industrial agglomeration and regulated by the effects of technological progress. The industrial agglomeration not only directly aggravates biodiversity loss, but also indirectly mitigates biodiversity loss through technological progress, that is, technological progress has an mediating effect between industrial agglomeration and biodiversity loss; industrial agglomeration in developed countries exacerbates biodiversity loss, while the opposite is in developing countries. The opening degree of developed countries is negatively correlated with the loss of biodiversity, while the developing countries are positively correlated; industrial agglomeration in agriculture and mining hinders technological progress, which exacerbates biodiversity loss. As a mediating variable, technological progress significantly impacts the mitigating effect of industrial agglomeration on biodiversity loss.

Key words: industrial agglomeration technological progress biodiversity loss mediating effect