道光时期京旗人家的经济生活

2023-03-15关康

[摘 要] 道光时期生活在北京的旗人穆齐贤在其满文日记《闲窗录梦》中详细记录了全家的日常经济生活。根据日记记载,穆家有固定收入,能做到开源节流、理性消费、合理利用债务,过着稳定的生活,但又不得不通过大量举债维持生计,因而在突发的家庭变故打击下陷入贫困。穆家的个案显示,八旗制度对旗人的人身束缚、红白银制度的不足等因素使旗人被迫选择寅食卯粮的生活方式,而与后者的日常消费习惯没有必然关系。

[关键词] 穆齐贤 闲窗录梦 碓房 寅食卯粮 八旗生计

[作者简介] 关康,中国社会科学院近代史研究所助理研究员,历史学博士(北京 100097)

[DOI编号] 10.13761/j.cnki.cn23-1073/c.2023.03.010

寅食卯粮、不知撙节,是清代君主发布有关八旗生计的诏令时经常使用的词汇,近现代笔记、小说中的旗人也多以这种面目示人。似乎旗人,特别是京旗追求享乐,耽于寄生生活。但历史上的普通旗人家庭日常收支情况因史料匮乏难以详考。穆齐贤在其满文日记《闲窗录梦》(以下简称《闲窗》)中详细记录了全家的日常生活,是研究清中后期京旗社会的珍贵史料 穆齐贤经历比较复杂,有关穆齐贤的生平和经历,请见《穆陈氏为夫穆齐贤无故获咎被禁沉冤待毙复被夫休弃求冤问事呈状》(中国第一历史档案馆,军机处录副奏折,编号:03-3791-034)、《惇亲王绵恺府第寓园囚禁多人案》(《清代档案史料选编》第4册,上海书店出版社,2010年)、杜家骥《清惇亲王绵恺被控案》(《旧京人物与风情》,北京燕山出版社,1996年)。对穆齐贤生平及身份的考证,见关康《〈闲窗录梦〉作者考》(《满语研究》,2010年第1期)、蔡名哲《〈闲窗录梦〉与作者的认同问题》(《史原》复刊第5期,总第26期,2014年9月)。目前利用日记考察清中期北京市民日常经济生活者,如郭松义《清代社会变动和京师居住格局的演变》(《清史研究》,2012年1期),邓亦兵《清代前期北京房产交易中的问题》(《首都师范大学学报》,2012年4期)、《清代前期京城房产交易》(《中国社会经济史研究》,2013年3期)、《清代前期政府与京城房产市场》(《清华大学学报》,2014年2期)、《清代前期京城市场上的双轨制》(《中国经济史研究》,2017年1期)、《清代前期北京粮食市场分布》(《中国经济史研究》,2018年4期)。但目前未见学者利用这部日记研究北京旗人日常经济生活。 。本文即利用这部日记,通过个案考察道光时期北京普通旗人的生计、家庭财政状况。

一、日常收支

穆齐贤有老母、妻子,先后生三子,道光十五年前与寡姐、两名外甥一同生活,长期以一人收入供养九口人。他有固定的俸银、俸米收入。出任惇亲王绵恺王府六品管领期间,每年俸银60两。十四年十二月,降为八品银匠首领,俸银减少至40两。十五年二月,遭綿恺克扣仅领到低成色银9.8两[1]230。当时京城平民日常消费使用制钱,故每次俸银到手后都需到钱庄等金融机构兑换成制钱。日记所载五次兑换情况如下表:

最后一次兑换结果缺载,笔者根据此前兑换情况推算为26025文。从前四条记录看,降职前每次兑换的金额在70000文~80000文之间。

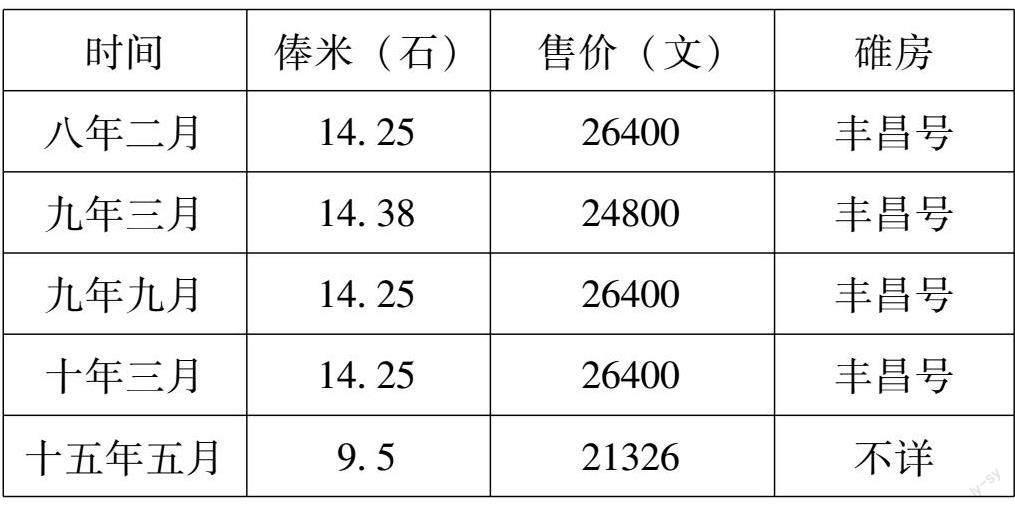

穆齐贤的另一项固定收入是俸米。任六品管领时每年俸米30石,降职后20石[1]230,于二、八月月底领取。穆齐贤不将俸米带回家,而是把从户部或王府领取的米票送到碓房换成现金。日记记载的五次交易情况如下表:

此外,穆齐贤在宝兴碓房做生意的族侄穆鹤年每月固定借给穆家一笔6000文的现金,道光八年二月,穆齐贤以常年积欠无法偿还为由申请将金额减半,这样每月又有3000文的固定进项[1]14。

将以上三项收入相加,除以日记记录的31个月(含十年闰四月),穆家的月均固定收入为18053文。

穆家每月还有不固定进项。包括借债、典当、束脩。前两项详见后文,本节仅考察束脩一项。穆齐贤擅满文。聘请他检校《择翻聊斋志异》的扎克丹称赞其“虽老师宿儒,有所弗如也”[2]。九年正月,他在历代帝王庙开办满文私塾,截至道光十五年,先后招收四十余名学生。不过,私塾学生流动性强,加之日记不完整,所以这项收入无法统计。日记显示常有学生到穆家缴纳学费,每次以1000文~2000文为主。其中裕祥在九年四、五、八月三次共交学费5000文,次年二月一次性缴纳5000文[1]106,116,138,189。此推测一名学生一年束脩为5000文,分期或一次性支付皆可。

综合以上固定、非固定收入,保守估计穆家每月收入应该超过20000文。

穆家的日常支出无非衣食住行,辅以娱乐游玩、购买文化用品等。穆家在穿衣方面要求不高,遇到重要场合经常向亲友借衣服首饰[1]7。虽然穆齐贤嗜好茶酒,经常请客,热衷出入书馆戏园,但花费并不高。交通费用方面,穆齐贤家住阜成门内,到位于万寿寺附近的涵德园当差还可从公中领取车马费[1]74,常活动多在城内,偶尔到近郊游玩,如八年四月初九日至五塔寺、西顶广仁宫,当天花费2000文[1]35。穆齐贤喜好读书,日记记载他买书14次,书价自数十至数万文不等。十年三月,他购买《巾箱贴二集》、《古品节录》、《资政要览》等书五种,花费11400文,此为他购书金额最高的一个月,相当于月均收入的一半[1]196-199。

私宅和私塾的两处房租是穆家重要的固定支出。穆家自嘉庆二十三年开始在板墙胡同租赁房屋,日记保留了四次交租记录,分别是八年二月初一日6600文、九年二月初一日9900文、九年八月初二日6000文、十年二月初四日6000文[1]13,86,135,187-188,其中九年全年一共缴纳15900文,是为全年房租,月均1325文。十五年,穆家搬至苏罗伯胡同,每月租金2200文[1]234。此外,穆齐贤在帝王庙租赁教室,租金1400文[1]236。两处房租,每月2725文,搬家后3600文。

《闲窗》是日记而非账簿,所以大多数月份的总花销无从统计。不过日记保留了道光八年二月至七月的各月总支出。其中二月20600文、三月20368文、四月21820文、五月29834文、六月27728、七月46200文[1]23,32,42,55,65,75。相比笔者推测的月收入大于20000文,可以认为穆家在大多数时候能实现收支平衡,但缺少盈余。

二、人情往还

穆齐贤为人豁达,交游广泛,与几位八旗官员、世家子弟,以及多名在京经商的山东同乡有莫逆之交,因此人情往还不断 穆齐贤在旗友人包括德音泰,正红旗满洲旗人,道光十五年考取翻译进士;庆熙,镶红旗满洲旗人,六品官;长兴,正红旗满洲旗人,与德音泰为同窗;安福,科布多参赞大臣,封号誉勇巴图鲁;舒凌阿,副都统、乌什办事大臣。山东籍汉人亲友包括族侄穆鹤年和穆华年,分别在宝兴和三盛碓房工作;宝兴碓房掌柜衣嘉惠、衣源珍;丰昌号的谢掌柜等人。 。如果细分,此类人情往还可分为日常馈赠和分资两种。

日常馈赠是亲友间无代价的财物转移活动。每逢年节,大家会互赠礼物或小额现金。如道光十年元宵节,穆齐贤购买1000文的元宵送给安福[1]183。一家有人生病,亲友会送钱物慰问。如八年夏季,穆齐贤身体不适,五月初十日至六月十八日陆续收到他人赠送的现金11000文,西瓜、饽饽若干[1]61。

另一项人情消费是分资。所谓“分资”即今人常说的份子,通常一家操办红白事、寿诞、满月,亲友馈赠现金、实物。“本为一家有事,大家互助之美举,平常与人家出份子乃陆续零出,则不显拮据。整入则当大用,又皆不肯直言送钱,故以喜敬奠敬名之,法至善也。” [3]穆齐贤在《闲窗》中详细记载了收、送分资的情况。日记记载的31个月中,穆家共收分资5次,现金总额52500文。如九年九月十八日穆齐贤之子满月,穆家收到“銀器五件、手工一件、点心馒头十四盒、钱廿五千五百文”。操办满月,穆家花费20000文,不计实物,入超5000文[1]148-149。同年十一月初六日,穆齐贤为母亲操办寿诞,花费9000文,亲友送来现金8500文以及火锅、猪肉、面条等食物,应同样有小额入超[1]161-162。

穆家送分资的次数远多于接收。《闲窗》记载穆家在31个月中送分资38次,送出现金共计47600文,单次送4000文1次,1000文28次,2000文7次,1200文和200文各一次。需要注意的是,从日记的大量记载看,穆齐贤社交圈子有默认的分资金额,虽然会随着交情、血缘等因素上下浮动,但通常都以单人次1000文为率。所以分资对于操办红白事的人家是一笔重要收入,可以减轻一时的财务负担;对于亲友而言,分资金额不大,故送出次数虽多,但不致成为负担。

综合馈赠和分资两项,穆家共支出现金77640文,月均2505文,占月收入的12.5%;收入103000文,月均3323文,超过支出。所以从总量上看,与亲友的人情往还,不但不会成为穆家的负担,反而可以成为一种进项。

三、穆家寅食卯粮的生活

根据上文的分析,穆家每个月基本能做到收支相抵,但如果考察穆齐贤四次领取俸银后还债的记录,就会发现穆家其实一直通过借债过活。八年二月初一日还债记录如下:[1]13

将俸银卅两送至小六合卖得七十六千二百文。还宝兴局利息二十四千文。还三盛店米钱十一千四百五十文。交房租六千六百文。还阳春居二千八百文。还金兰斋五千五百文。还宏兴号四千文。给振昌号千五百文。还鹤年二十千文,仍欠十六千文。以上八项共计七十五千八百五十文,尚余三百五十文。

九年二月初一日:[1]86

将俸银三十两卖得七十六千四百文。还华年二十九千文。还金兰斋九千五百文。还宏兴号二千七百文。交房租九千九百文。给保元堂四千文。给振昌号千五百文。给永盛号四百八十文。给阳春居四百五十文。给永福馆三百五十文。给当铺利息五千文。给姊二千文。以上共六十四千八百八十文,尚余十三千三百二十文。

九年八月初二日:[1]135

将俸银三十两卖得七十六千四百文。还华年三十千文。还米钱九千文。还房租六千文。还布钱三千四百文。还药铺两千文。以两千文买香。给振昌号千五百文。给干果会四百八十文。给福寿堂三千四百文。给姊五千文。为赎回钟表,给雅蔚章九千三百文。以上共计七十二千五十文。将俸银换钱各处偿还后,尚余四千三百五十文。

十年二月初四日:[1]187-188

此季俸银换得八十一千五百文。给华年十七千一百文、衣源珍十千文、姊五千文。交房租六千文。给衣嘉会四千文。以三十四千文赎当。请衣源珍听戏花去六千文。买香二千文。共计八十四千一百五十文,亏空二千六百五十文。

将以上四条中的交房租等无关支出减去,可知穆齐贤四次领取俸银后分别将收入的91.7%、69.3%、72.8%、77.9%用来还债。如八年二月还债之后仅剩350文,加上当月俸米收入的26400文,这个月他人赠送和借给的5500文,入账32250文,总支出26600文,剩余5650文。需要注意的是,日记没有穆齐贤出售俸米后还债的记录,因此笔者认为穆家基本上以俸银还债,以俸米、借债等其他收入维持日常生活。

穆家的债主可分为以下三类。首先是饭店酒馆(阳春居、金兰斋、永福馆)、粮油店(宏兴号、振昌号、永盛号)、药铺(保元堂)。除十年二月无记录外,其余四次偿还赊账占收入的18.1%、24.8%、9.7%。穆齐贤外出吃饭经常赊账,例如九年九月初四日,请满九爷在阳春居饮酒四壶,在聚福馆买饭菜二碟,面、片汤各一碗,赊欠阳春居400文、聚福馆500文[1]144-145。类似消费单笔支出不高。有时路过这些店铺,穆齐贤也会还一部分欠款[1]114。显然,穆家经常赊账并不是因为贫穷,而是为了免除随身携带现金的麻烦。

其次是当铺。穆齐贤在31个月中典当7次,仅十五年六月十九日确因手头拮据,其余几次是为了赎当[1]33、还债[1]93、消费[1]125。如十年正月二十七日,他将褡包典当1000文,随即进入报国寺以900文购买酒器一件[1]186。这种典当行为显然与贫穷没有直接关系。

最后是碓房。穆家最主要的债主是碓房,在以上四次还债记录中,此项占比分别高达72.8%、38.0%、51.0%、31.2%。所谓“碓房”最初是代客舂米的商铺。因官方向官员、兵丁发放的口粮是未去壳的糙米,旗人为图方便将米交给山东商人加工,后直接卖给碓房换取现金,需要吃米时再到碓房购买。碓房与旗人的经济关系日益紧密,后逐渐开始向后者放债牟利 目前学界对碓房的研究不多。刘小萌利用《百二老人语录》、借据等材料详细考察了碓房的由来、经营方式、在京旗日常经济生活中扮演的角色等问题,详见《碓房与旗人生计》(刘小萌:《清史满族史论集》,中国社会科学出版社,2020年,第769-811页)。 。

碓房有两种获利方式。虽然基本业务是舂米,但从开始收购官员俸米和兵丁甲米之后,碓房便转而贩卖粮食。碓房通常与负责领米、分米的领催、佐领达成协议,包揽兵丁甲米,遂有串通作弊、以次充好、缺斤短两之弊 碓房经营米,造成一定社会问题。雍正时期,镶红旗汉军副都统尚崇坦称:“[旗人]竟有关米出仓并不载运回家而直送至碾碓所听其销算者,以致无籍奸民得以施其盘剥之计。除一石只舂八斗外,或用大斗小升,多入少出;或因先借后还,贵价贱折;甚至有寄放既多乘便卖尽而飘然远遁者”(《雍正朝汉文朱批奏折汇编》,第32册,江苏古籍出版社,1991年,第218页)。乾隆时期发生了谢君美等冒名领米争殴摔斛案,清高宗下令:“如有仍前将米票私给碓房米局包领者,一经查出,即行参奏,以示惩儆。再铺户包揽旗员俸米、兵丁甲米,与仓书斗级私自交结、赴仓支领,希图从中取利,其弊由来已久……著步军统领衙门、顺天府密访严拿,如有此等包揽领米铺户,即行拿获,人犯枷号,米石入官示惩,以儆其余。”(《清高宗实录》卷1400,乾隆五十七年四月乙巳条,中华书局,1986年,第800页)。道光二年,清宣宗以碓房囤积粮事为由,下令“如有米店碓房违例囤至五百石以上者,即行照例惩办”。(《清宣宗实录》卷33,道光二年四月乙巳条,第587页)。有关碓房勾结粮仓的情况,可参考《嘉庆十四年通州粮仓吏胥舞弊案》(《历史档案》,1990年第1期)、《道光朝北京粮仓吏役舞弊史料》(《历史档案》,1994年第2期)。 。但穆齐贤身为官员,持米票亲自到碓房出售,可杜绝上述间接交易的弊端。当然,碓房也不会做不挣钱的生意,从穆齐贤为自己和友人安福卖米的记录看,碓房收购俸米时会收取费用。详情如下表:

卖米能够换取多少现金,取决于碓房开出的收购价,安福的俸米37石,每石3000文~4000文,应给和实给的差价即碓房盈利,达到2000文~3000文。穆齐贤的14.25石则基本保持在每石1900文,碓房盈利在几百至千余文之间浮动。

向旗人放债是碓房的另一个获利途径。穆家最重要的债主是宝兴和丰昌号两家碓房。在《闲窗录梦》记载的31个月中,供职于宝兴碓房的族侄穆鹤年共借给穆家151800文。穆齐贤最大的一笔欠款总计200000文,债主丰昌号。九年二月初三日,穆齐贤找到掌柜衣国宝商谈还款事宜,表示欠款难偿,后者“甚不悦”[1]87。延宕至七月初一日,穆齐贤最终答应每月还2000文[1]87。

因为普通旗人可一次性向碓房大量借款,日常有需要也可以随时获得小额贷款,所以债务会越积越多,短期之内无法偿还,为了维持生活还要向碓房借款,因而陷入债务陷阱。如穆齐贤虽然已经欠丰昌号一笔巨款,但八年二月初七日,归还欠账后不久,又借了20000文。[1]15九年三月初一、四月二十一日分别借5000文、15000文[1]95,110。正如《燕市积弊》所谓:“只要一使他的钱,一辈子也逃不出他的手。”[4]这种通过不断借债满足日常消费的行为就是广受诟病的“寅时卯粮”的生活方式。

四、對穆家致贫原因的分析

日记中的穆齐贤过着诗酒游乐的潇洒生活,但这种好日子并不是常态。他在十五年二月二十四日的日记中回忆家庭变故时提道:“余十三岁先父弃养,十四岁兄长见背。乃典卖房屋……道光元年,姐夫亡故,姊与外甥皆无人供养。乃奉母命将姊、外甥接来同住。伊等赖余为生。”[1]235父兄之死让穆家一度陷入困顿,后来寡姐一家来投靠,境遇更是雪上加霜。穆齐贤当差以后以每月超过20000文的收入供养全家。虽然半年一次的还债记录从账面看金额很高,最高时甚至达到俸银的90%,但穆齐贤以俸银还债,再以俸米等其他进项以及借贷、赊欠维持生活;遇到不可避免的人情往还也能做到量力而为,加之当时的房租、物价都在承受范围之内,所以穆家不但慢慢走出了困顿,还能保持收支平衡,过上比较体面的生活。

但是道光十四、十五年,次子、长子先后夭折、办理两场丧事让穆家几乎破产。因日记残缺,次子病故详情无考 五月二十九日的日记记录了穆齐贤与穆鲁的对话:“伊向余言:‘伯伯给我一块破包袱、一个匣子。余言:‘我的儿,你不同去年你兄弟,他小,你比他大。伯伯给你一个褥子,一个小棺材。”可知上一年穆齐贤次子夭折。《〈闲窗录梦〉译编》,道光十五年五月二十九日,第263页。 。十五年二月,九岁的长子穆鲁突患痞疾,先后延医五名,服汤药八十余剂,辅以大量面药、丸药、膏药,但仍于五月三十日不治[1]264。治病花销不见记载,但随后料理丧事、购买棺椁、出殡抬埋、下葬义地共花费14000文,且全部由他人垫付[1]264。因为收入大多用来还债,日常生活以赊欠维持,降职后收入锐减,加之突然增加大笔开支,穆家一时无现金可用。到了六月,佐领雅清阿之妻去世,穆齐贤拿不出分资,只能把典当被子换来的1000文作为随礼[1]269。满九爷之妻去世,穆齐贤“此时甚是拮据,无钱可用”,只好“暂时亏欠,日后再补”[1]271。由此可见,穆家在连丧两子的打击下重新陷入窘境。

穆家因幼儿夭折背负了新的债务,如果亡故的是成年人,花销无疑会更高。据《闲窗》,穆齐贤之友满九爷为了操办父母丧事通过穆齐贤向丰昌号碓房举债100000文[1]133,但是拖欠多年不还。道光七年,他答应偿还15000文,但只给对方一张面值4000文的伪造钱票。丰昌号掌柜谢某上门讨要,满九爷避而不见,因此碓房向中间人穆齐贤施压,后者代为催讨:[1]162

至砂锅琉璃胡同满九哥家。阿哥未在。九嫂云,阿哥生疮甚多,腰间生大疮,今日方以二人搀扶出门走动……余小坐乃出,入一胡同,正遇九哥。阿哥独自一人,手持新拐,说长道短,推三阻四,云债务亏空甚多,索钱者众,且求取钱物,皆关系脸面,典当甚急,求死不能。

满九爷欠债不还、使用伪造钱票,表面上看是他的道德品质低下所致,但根本原因在于父母丧事给家庭财政带来的打击。从这两个家庭的案例看,突发的变故是旗人致贫的重要原因。

当时的旗人有两种方法减少丧事造成的损失。第一是官方的红白银制度。清廷早在康熙时期就开始按照等级,向操办婚丧嫁娶的八旗兵丁发放现金补贴。该制度固然能解兵丁一时之困,但本身有缺陷。首先,补贴金额不伴随物价上涨而增加 货币贬值、物价上涨让举办红白事的成本远超从前,清中前期本家尚有望通过收取分资获利,到了清末只能赔钱。逆旅过客在《都市丛谈》提道:“轮到现在这种年月,可与从前大大的不同,肉馒首都卖三十吊一百,酒席早已贵出三倍,再想赚钱,只怕万难。”(逆旅顾客:《都市丛谈》,北京古籍出版社,1990年版,第134页) ;其次,红白银由政府控制,有基层官员侵吞冒领之弊[5]卷三四九611;最后,发放对象是兵丁,穆齐贤这类中低级官员属于“不应得赏官员”被排除在外,他们财力有限,却得不到朝廷的资助[6]卷五。

第二个规避风险的方法是加入一种众筹白事费用的民间金融组织。这种组织没有固定的名称,也鲜见于文献。《都市丛谈》“钱会”一条提道:“按‘钱会之缘起,本为旗族所发明,毫无疑义,因为月间钱粮有限,遇婚丧嫁娶势必为难,得此聚少成多,以应急需”[7]。此处明确指出了钱会出现的原因,旗人收入不高且只能按季关饷,突发丧事时往往没有现金可用。对于没有资格领取红白银的旗人而言,这种金融组织可解一时之急。

道光八年二月,穆齐贤参加了一家这样的组织。其名为百寿会(满:tanggū sei acan),创立者是旗人富禄布和民人刘瑞,预计入会总人数为100人。根据会规,会员在三、六、九、十二月每月缴纳会费500文,其余月份300文,会期8年,在此期间遇白事,可一次性领取40000文,并免费使用祭祀用品;无白事,到期后每人领取42000文[1]19。据此计算,会员八年实际支付31000文,如果会期内家人平安,可以额外得到11000文分红。会首凑齐百人,每月可获取30000文~50000文,收集来的现金可用于投资。会期内虽然需要支付部分会员的白事费用,但到期后会首可望收获可观利润。第二年,富禄布又创立了一家百寿会,请穆齐贤题字[1]155。一人连创两家善会,显然有赢利之意图。

百寿会承诺的40000文赔偿对于当时人而言意义如何?按照《闲窗》的记录,道光时期30两银大约可以兑换80000文,那么40000文可兑换15两,低于前锋校、亲军校、护军校的白事银20两,高于马甲的12两[6]。笔者认为,40000文的金额应该不是随意制定的,因为金额过高,创办人无利可图,无办会之必要;金额过低,缺乏吸引力,无法招揽会员,所以40000文很可能是当时京城市民操办白事的平均开销。穆齐贤于道光八年二月加入百寿会,八年后的十四年二月到期,因为日记缺残,次子死亡时他是否有资格领取赔偿已无从查考。十五年,穆鲁之死让全家一时陷入窘境,但这笔14000文的丧葬费尚不及百寿会赔偿金的一半。可见,两子之死是穆家二次致贫的重要原因。

《闲窗》准确、详实地记载了道光时期普通京城旗人的日常生活,对于研究京旗社会、特别是八旗生计极有价值。所谓八旗生计通常指旗人群体的普遍贫困化现象。早在康熙时期就已经有一部分旗人为了维持生活,到处举债,陷入寅时卯粮的困境。统治者习惯于将原因归结为这些人热衷饮酒、逛戏园、泡茶馆等享乐消费。即便认识到八旗生计与人口激增、物价上涨有关,他们仍然认为根源在于旗人的消费方式,解决之道就是饬令八旗大臣对旗人严加管束[5]卷一OO:345。现代學者注意到朝廷财政拮据[8]、僵化的八旗制度的束缚[9]、人口激增[10]、高利贷盘剥等因素对八旗生计的影响[11]717-735,但仍然在一定程度上因袭清代君主的观点,将崇尚豪奢、依仗特权沉湎于游惰作为原因之一[12]161-183。这种观点固然有可取之处,却不一定具有普遍意义。因为有能力过奢侈生活的旗人大体上是王公贵族、高级官僚以及部分宗室,而中下层官员、兵丁、闲散旗人原本收入无多,只能量力消费;赌博、酗酒、游堕固然会丧败家产,但在任何社会中有类似不良嗜好之人都是少数,不足以造成群体性的贫困。因以往学者利用的文献或为诏令奏议,或为笔记小说,前者难免夸大,后者真伪莫辨,故研究八旗生计应该注重日记、借据、房契等反映普通旗人生活的民间文献。

《闲窗》展示了普通京旗人家日常生活的真实样貌。穆齐贤虽然早年父兄亡故,背负巨额债务,但通过个人努力获得了惇亲王绵恺的青眼,得以在王府当差。他以俸银还债;开源节流,合理分配支出;加入善会以抵御突发变故;各种人情消费在所难免,但大家在金额方面达成默契,不存在所谓耗财买脸的情况;加之当时京城社会稳定,穆家得以过上稳定的生活。

然而这种稳定生活的背后暗藏债务危机。向丰昌、宝兴碓房欠下的巨额外债迫使穆家以相当大比重的收入还债,造成日用现金匮乏,为了保证正常生活,又要不断借债。在正常情况下,这种生活是可以持续的,但无法抵御突发变故:两名幼子的夭折让穆家几乎回到了父兄去世之初的困顿状态。由此可见,穆家表面上实现了财务平衡,但维持平衡的重要手段是借贷,换句话说,他们只不过是在寅食卯粮的基础上过上了比较安稳的生活而已。那么穆家既然有固定收入,也不追求奢侈享乐,却为何过着这种生活?如果考察穆齐贤的经历就会发现,根源在于八旗制度的桎梏,而非穆家的生活方式:穆齐贤作为旗人,不能经商或自谋职业;虽然擅长满文,但另户的身份让他没有资格参加八旗翻译科举和翻译考试,因而不可能由正途入仕 清代的八旗翻译考试分为两种:一种是礼部举办的八旗乡、会试,一种是吏部举办的翻译考试。前者属于科举,后者本质为官员铨选。除了特别恩准,两种考试原则上不允许另户参加。 ;作为六品王府官员,虽然有俸禄收入,但被迫以债务弥补亏空,导致家中缺乏现金;遇红白事得不到补贴。而穆家举债的对象碓房其实也是八旗制度弊端的产物 刘小萌在《碓房与旗人生计》一文的附录中开列了自乾隆朝至宣统朝共95份碓房借据,借贷原因包括筹措官项、手乏无资、红白事。有些人因多种原因借贷,如正红旗满洲佐领德培因父母殡葬、本身授室、办理当差官项,于光绪十九年向宝兴碓房借7370吊,以俸米票、俸银等项归还。这些借据显示旗人借贷的原因复杂多样,不但与旗人的日常消费没有直接关系,而且和八旗制度本身有直接或间接的联系。详见《碓房与旗人生计》,《清史满族史论集》,第807页。 。碓房明知很多旗人早已债台高筑,却仍然敢于放债,首要的原因是后者有固定的俸饷,即便因一时拮据举债,但到了发放俸银、俸米以及平时有闲钱时,都可以还债。此外,清廷对旗人的人身管理极其严格,京旗前往外地、京畿都要请假,逾期不归要受严惩 清廷为了防止旗人外出扰害民人,颁布了十分苛刻的请假制度,也严重压缩了旗人的活动范围。据《八旗则例》,八旗官员前往外地、京畿,要由都统出具保结,咨明兵部,勒限给假,并发放路引。兵丁前往近京等处,由参领报备都统衙门,领取牌票。闲散报参领,领取图记。前往外地须报兵部发放路引。销假时缴送路引。私自离京、逾期不归,官员交部议处,兵丁鞭一百革退,闲散鞭一百。见《八旗则例》卷2,《告假》,国家图书馆,清刻本。 ,一旦被认定逃旗,将由兵部缉拿[6]卷十。这种严苛的人身管理制度让旗人寸步难行,所以碓房完全不用担心债务人一走了之。可以说,碓房利用八旗制度的漏洞,通过放债渗透到普通旗人的生活中,并与后者形成了共生关系。随着清王朝经济的衰退,普通旗人生计恶化,不得不更加依赖碓房,后者也趁机获取更大利润 光绪四年,屈福禄、李瀛洲以一千七百两银收购宝兴碓房,成为股东。足见碓房经营规模之大。见张传玺:《中国历代契约粹编》下册,北京大学出版社2014年版,第1776页。 。综上可以认为,旗人以债养债、寅食卯粮的生活方式是八旗制度造成的,和旗人的消费习惯没有必然关系。

[參 考 文 献]

[1] 穆齐贤.闲窗录梦译编[M].赵令志,关康,译.北京:中央民族大学出版社,2011.

[2]合璧聊斋志异·禹范小传[M].扎克丹,译.中央民族大学图书馆藏清刻本.

[3]齐如山.古都三百六十行[M].北京:书目文献出版社,1993:72.

[4]待余生.燕市积弊[M].北京:北京古籍出版社,1990:31.

[5]清仁宗实录[M].北京:中华书局,1986.

[6]钦定八旗则例[M].国家图书馆藏清刻本.

[7]逆旅过客.都市丛谈[M].北京:北京古籍出版社,1990: 138.

[8]李尚英.论“八旗生计”问题产生的原因及其后果[J].北京:中国社会科学院研究生院学报,1986(6).

[9]韦庆远.论“八旗生计”[J].社会科学辑刊,1990(5).

[10]陈力.八旗贵胄的没落——清代旗人经济状况研究[J].兰州学刊,2010(5).

[11]刘小萌.清代北京旗人社会[M].北京:中国社会科学出版社,2008.

[12]刘德鸿.乾隆时期满族统治阶级的腐朽与“八旗生计”[G]//满学研究:第三辑.北京:民族出版社,1996.

[责任编辑 王舒鸿]

Economic Life of Beijing Bannermen Family in Daoguang Period ——Centered on Xian Chuang Lu Meng

GUAN Kang

Abstract: Mu Qixian, a bannerman living in Beijing during the Daoguang Period, recorded his daily economic life in detail in his Manchu diary, Xian Chuang Lu Meng. According to the diary records, The Mus family has a fixed income, by increasing income and reducing expenditure, rational consumption and rational use of debt, leading a stable life. But they had to rely on a large amount of debt to maintain their livelihood, and fell into poverty in the sudden family misfortune. The case of Mus family shows that factors such as the personal restraint of the Eight Banners system and the deficiency of pension system resulted in their lifestyle of deep in debt, which had nothing to do with their daily consumption habits.

Key words: Mu Qixian Xian Chuang Lu Meng factory for hulling rice lifestyle of deep in debt Eight Banners livelihood