群体性事件的成因要素分析

2023-03-11李弘扬

摘 要: 群体性事件作为社会冲突最为剧烈的表现形式,其成因随着社会物质生活条件的变化而变化。针对群体性事件的研究曾是学界长期关注的热点,但近年来国内研究对此领域的关注度有所降低。为预防和化解群体性事件的发生,应结合现代风险社会特点,从微观角度探赜其发生的成因要素,这包括事件参与者的形成、共同理念与行动目标的确立、普遍情绪的产生、共同行为方式的选择、诱发因素、社会治理效果等。运用系统论的研究方法对各成因要素之间的演化过程和相互关系进行分析,群体性事件是一个社会矛盾积累并经由冲突各方不断采取不同策略组合进行博弈导致最后事件爆发的动态过程,“黑天鹅”与“灰犀牛”作为两种不同类型的风险比喻,虽然其发生概率大小不同,但我们均应谨慎待之。应围绕“事件参与者的形成”这一核心要素,从提高“社会治理效果”的向度继续深化相关研究,为群体性事件的治理实践提供学理支撑。

关键词: 群体性事件; 成因要素; 风险社会; 价值累加理论; “黑天鹅”事件; “灰犀牛”事件

中图分类号: C912.6; DF31 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2023.06.001

一、 引 言

总体来看,我国已实现经济快速发展与社会长期稳定的良好态势,但这并不意味着所有的社会冲突都得到了有效的治理和化解。对于社会冲突,德国社会学家达伦多夫(Ralf Dahrendorf)认为,“人类社会是由每个拥有自然天性的人组成,而人性的贪婪就会产生欲望;社会冲突在人类追求欲望的过程中似乎就成为必然现象,它成为正常社会中不可或缺的存在……人类社会的本质就是在不断的冲突与达成内部动态均衡之间寻求一个平衡”[1]。我国改革开放40多年的历程也验证了社会冲突存在的必然性。随着中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要与不充分不平衡发展之间的矛盾,但现实中,我国不同区域、不同行业领域之间的经济社会发展不均衡现象日益突显,贫富差距扩大,住房、养老、医疗、教育等民生重点领域问题依然突出。德国社会学家贝克(Ulrich Beck)认为,中国正处于“压缩的现代化(Compressed Modernization),它一方面在加速风险生产,而另一方面却没有给风险的制度化预期与管理留下空间和时间” [2]221。依据贝克提出的風险社会理论(Risk Society Theory),“当社会进入调整和转型期,利益关系格局需要重塑,整个社会充满不确定性、复杂性;社会群体性突发事件频繁发生,对社会安全运行和稳定发展构成了威胁”[3]。在党的二十大报告中,习近平总书记站在改革发展稳定的全局高度指出:“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,各种‘黑天鹅‘灰犀牛事件随时可能发生”[4]。

学界曾长期以来将群体性事件作为研究中国基层政治生态的重要进路,然而近年来,“伴随群体性事件的衰变,其仿佛已经成为‘过去式,理论研究的热情似乎正在渐趋冷却”[5]94。经由相关文献的梳理也印证了此种趋势①,这从“思想是行动的先导,理论指导实践”的角度来说不无遗憾。同时,已有的研究成果大多以群体性事件发生领域的不同进行类型划分,比如环境[6]、农村[7]、网络[8]、邻避型[9]、特殊群体[10]等,这是基于不同领域群体性事件发生的表现形式、激烈程度,以及应对策略的不同所实施的分类研究,而针对群体性事件从系统整体的角度剖析其成因要素的文章较少。分类研究因囿于具体性问题的应对使得研究成果相较于发生机理研究来说,在为本领域一般原理生成方面的贡献性有所不足。群体性事件作为一段时期内社会冲突最为剧烈的表现形式,其成因要素随着社会物质生活条件的变化而变化,尤其是在我国经济社会处于调整和转型期,国内外各种风险挑战并存的时代背景下,理应立足于前一阶段的研究成果,结合风险社会特点,从其发生成因这一普遍性角度持续深化当前时期群体性事件治理研究的理论深度。

综上,本文尝试寻找群体性事件发生的成因要素,并深入剖析各个要素的演化过程及动态关系,以揭示事件发生的深层逻辑和共性规律,为“抓前端、治未病”,预防和化解各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件提供参考,为持续书写我国经济快速发展与社会长期稳定两大奇迹贡献力量。

二、 相关概念辨析

概念是对事物不断重复出现的特征的概括,并对这些概括之间的关联进行抽象性阐释。而界定概念是为了清晰其边界,将其与其他概念相分离,目的是实现“通过联结各种概念,思维和理论得以发展”[11]的学术旨求。鉴于此,规范性研究的开展大多始于相关概念辨析,依托于定义准确、界定科学的概念。

(一) “群体性事件”的概念

近年来,受新冠疫情全球流行、国际政治环境变化、国际金融危机等因素的影响,一些国家和地区出现了抗议、游行、示威等事件。对于此类群体性行为,国外通常用“Civil Disorder”“Collective Action”“Mass Event”“Mass Incident”等词汇来描述,直译为“民间骚乱”“集体行动”“群众事件”等,出于研究内容统一性考量,国内一般统称其为“群体性事件”。理论界认为,最早提出这一概念的是美国社会学家帕克(Robert Park),其在1921年出版的Introduction to the Science of Sociology一书中认为,群体性事件是“在集体共同的推动和影响下发生的个人行为,是一种情绪冲动的集合行为”[12]。如前所述,作为一种社会现象的群体性事件,必然受到社会物质生活条件的制约,而“不同的时代和社会,由于社会结构、政治制度、价值观念的不同,群体性事件的发生领域、表现形式、演变过程、激烈程度等都不一样;政府应对和处置群体性事件的理念、方法和能力也是有差异的”[5]91。鉴于群体性事件的复杂性特点,用不同的研究方法,从不同学科角度审视之,会得出不同的概念性结论。为明确研究内容,本文选取中共中央党校出版社出版的《党的建设辞典》一书中对“群体性事件”的定义,即“在社会转型和经济转轨期间,由各种社会矛盾引发的局部范围的罢课、罢市、罢工,阻塞交通,围堵党政机关,集体上访,甚至集体械斗等非法集体活动”[13]398作为研究依据。

(二) “成因要素”概念解析

从系统论的角度理解“成因要素”一词,应对其进行结构化解读:“成因”意指造成某种局面或结果之原因,此处用以界定“要素”分析的目标范围。作为“成因要素”一词的核心字,“要”在这里属形容词性,取不可或缺之意;“素”在本语境中属名词性,其本义指未经加工的本色丝织品,后引申指本质、本性,并由此引申指事物带根本性质的部分、组成事物的基本成分,取不可再分之意。二字合用,“要”修饰了“素”,意指不可或缺、不可再分之物。“要素”是构成一个客观事物存在并维持其运动的必要的最小单元。因此,“成因要素”是群体性事件这一系统产生、变化、发展的根本动因。

(三) “黑天鹅”与“灰犀牛”之概念界定

所谓“黑天鹅”,是美国风险管理理论学者塔勒布(Nassim Taleb)在其The Black Swan:The Impact of The Highly Improbable一书中提出的概念,他认为“人类习惯以自己不堪一击的信念和有限的生活经验来对待和解释他们在生活当中所遇到的一些难以预见而往往具有意料之外重大冲击的稀有事件,且他们最终被这些‘黑天鹅事件所击败”[14],主要指喻那些虽难以被预见到,但潜在风险却极高的突发性事件。

所谓“灰犀牛”,是由美国的政策分析专家渥克(Michele Wucker)所提出的概念,指喻那些大概率发生且影响力巨大的社会危机。她在其The Gray Rhino:How to Recognize and Act on the Obvious Dangers We Ignore一书中对此概念进行了详细阐释:“对于一些事件的发生,其所发出的信号本身并不模糊,而是信号接受者决定忽略它;我们的体制纵容我们的不作为态度,并将其当作一种正常现象来认可和接受。虽然塔勒布在其《黑天鹅》一书中认为人类不具有准确预知未来的能力,但事实证明,世界上已经发生的大多数事件都是高概率事件。黑天鹅事件是我们难以预知的事件;而灰犀牛事件是我们本来应该看到却没有看到的风险,又或是我们有意忽视了的风险。摆在决策者面前的往往不是低概率的难以预测的黑天鹅事件,而是高概率的不应被有意忽视的灰犀牛事件”[15]。

需要指明的是,为避免歧义,本文对于二者概念区别的理解与概念的运用之侧重点不仅止于事件是否可以被预见或者被预见概率的高低,而更多的是致力于防止潜在的或业已发生的“黑天鹅”事件剧变为“灰犀牛”事件。

三、 群体性事件的成因要素探赜

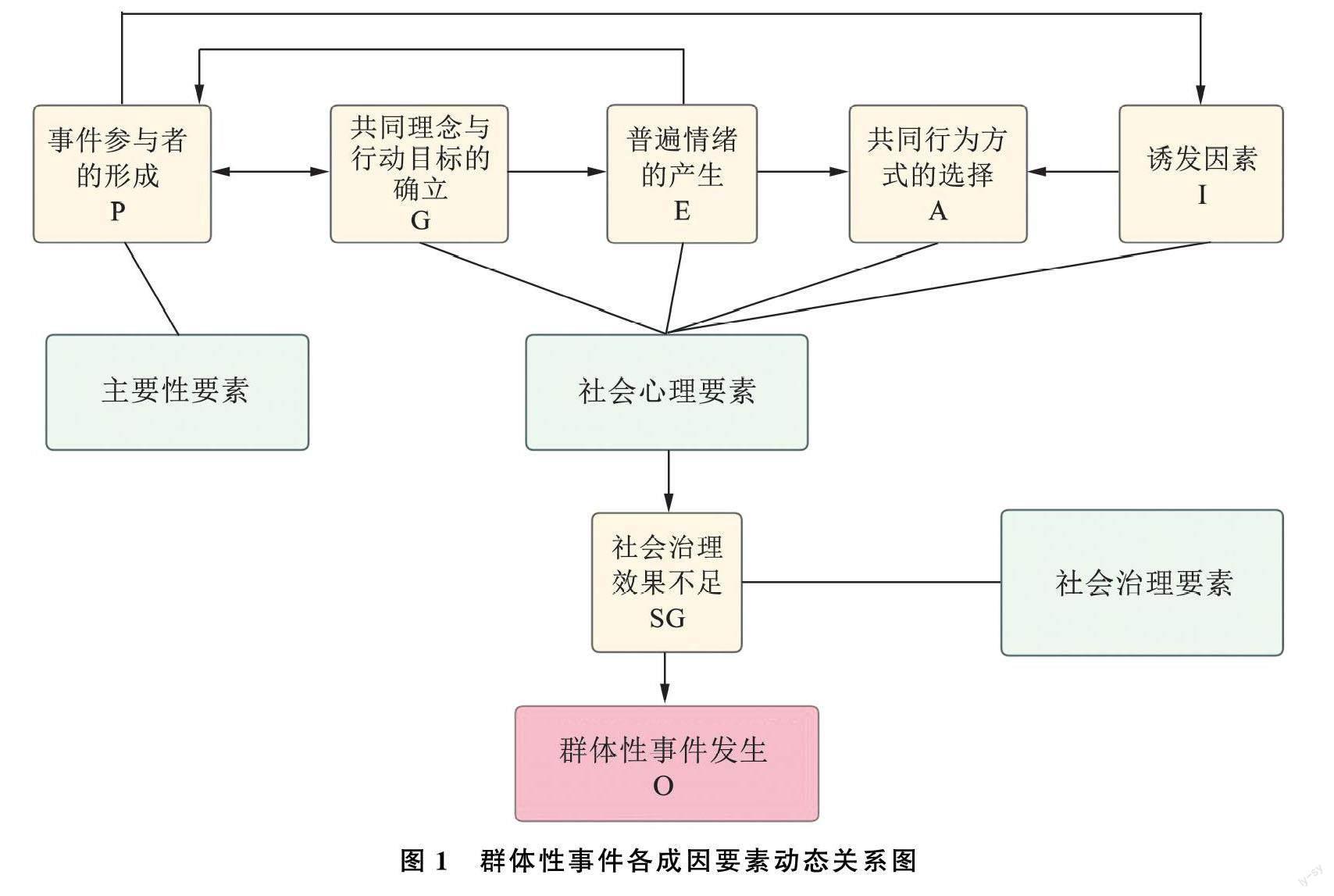

群体性事件作为一种复杂的社会现象,其发生是各种现代性要素相互作用的结果;是一个从各种社会问题累加至公共危机的逐步演化的动态过程;其作为人类在社会生活中所做出的包含身体动静的群体行为,以产生一定的社会效果为目标,且这种行为一般只在社会治理效果不足以满足行为主体的要求时发生。因此,群体性事件的成因要素一般须包含“主体性”“社会心理”“社会治理”三大要素。依据美国社会心理学家斯梅尔瑟(Neil Semelser)于1962年提出的“价值累加理论(Value-Added Theory)”——结构性诱因(Structural Conduciveness)、结构性紧张(Structural Strain)、一般性信念(Generalized Beliefs)、诱因(Precipitating Factors)、动员行动(Mobilization for Action)、社会控制失效(Failure of Social Control)等因素的相互作用,是产生所有群体行为、社会运动甚至革命的社会心理原因。该理论藉由“结构功能主义,有效填补了芝加哥学派的微观主义及互动论立场之缺陷”[16]而成为研究群体行为的经典范式,为群体性事件成因提供了“社会心理要素”的参考。将该理论与群体性事件成因的“主体性”和“社会治理”二要素相融合,经由当前我国各类群体性事件发生之共性规律分析,本文认为其成因包括:主体性要素——事件參与者的形成;社会心理要素——共同理念与行动目标的确立、普遍情绪的产生、共同行为方式的选择、诱发因素;社会治理要素——治理效果等六种具体要素。

(一) 事件参与者的形成

当前我国正处于社会结构转型、经济体制转轨,全面深化改革向纵深推进的关键时期,人口流动性增强、区域发展不平衡;各行业呈现产业结构待优化、资源分配进一步调整等新局面。科学理性地看,社会结构重组、经济增速趋缓属于经济社会发展而产生的附随效应。从人类趋利性的角度分析,上述现象的本质是利益格局的重新整合及其分配机制的再调整,在此过程中,“经济发展自然衍生出强对抗的利益冲突和不均衡不协调的发展局面,成为激发基层矛盾的直接因素”[17]。这种社会急剧变化所产生的劳动关系紧张、贫富差距扩大、公众相对剥夺感增强等问题使得利益受损群体在普遍情绪的影响下,经由共同理念与行动目标的指引,逐步成为潜在的群体性事件参与者。亚当·斯密认为,“如果一个社会对贫富差距现象缺少必要的应对,贫者的匮乏与嫉妒会驱使他们侵害富者的财产,前者由于被后者的阔绰激怒,最终走上犯罪的道路”[18]。法国学者托克维尔也认为,“社会的急剧变革使人们充满了心理落差与怨愤”[19],而当民意诉求又缺乏有效保障的时候,民众有选择以过激甚至违法行为表达诉求的可能性。这时,群体性事件参与者便形成了。

(二) 共同理念与行动目标的确立——对于安全的追求

在群体性事件主体要素具备的情况下,参与者还须围绕欲求目标确立一般性共识,即形成一种共同理念与行动目标,且这种一般性共识的确立要被所有事件参与者清晰地理解并认同。

人类首要的天性是维持自身的生存,故而,人们会极其关注他们自身的需求。依据马斯洛(Abraham Maslow)关于人的心理需求层次的五种分类(生理、安全、情感、尊重、自我实现),其中“安全”被排在第二位。贝克曾以日常用语对第一现代世界(工业社会)与第二现代世界(风险社会)作出形象界分:“阶级社会的驱动力可以概括为:我饿!风险社会的驱动力则可以表达为:我害怕!”[20]因此,人们在风险社会中首先追求的是安全感。结合我国国情,安全既是人民维持正常生活的基本状态,也是维持生活稳定的基本预期,更是习近平总书记在党的二十大报告中提出“增进人民群众的获得感、幸福感、安全感”之发展目标的深层逻辑。在风险社会中,“社会保障制度能够消除或缓解社会成员所面临的各种风险,从而维护社会稳定;而社会保障缺失会使得民众的基本需求无法得到满足,容易激发民众对社会的不满情绪,进而引发社会矛盾冲突”[21]86。当媒体的报道使人们意识到:远方的陌生人正怀着与自己相同的危险恐惧与安全担忧而追踪同一事件时,陌生人便成了“邻居”,并据以创造出“想象的风险共同体(imagined communities of risk)” [2]227,群体性事件参与者的共同理念与行动目标便确立了。

(三) 普遍情绪的产生

伴随人与生俱来的财富与天赋固然不平等,但可诉诸于法律、道德等手段对之加以调节,从而让处于原初不平等状态的人在法律权利与社会规范等层面实现平等。同时,“风险社会下风险分布的不均衡,也需要用法律恢复其平等地位。因此,立法者要通过立法来权威分配权利义务,分配风险”[21]85。从一定意义上讲,安全并不能取代平等,而平等却可以产生安全,当社会风险分配机制没有发挥应有效用时,安全感的缺失使得不平等感这种普遍情绪在人们心中产生。将这种“不平等感之普遍情绪”置于网络信息时代的现实语境下,使得群体性事件速生特征更加明显。在此,“网络领袖”的“登高一呼”更能唤起普遍情绪的“沉默螺旋(The Spiral of Silence)”效应,对群体性事件的发生发展起到了推波助澜的效果。“沉默螺旋”效应立基于人的社会“从众心理”和“趋同行为”理论之上,出于人类社会对于被禁止观点和行为的严罚,以及个体对于被群体孤立的恐惧,多数个体会竭力避免由于单独持有某种信念或态度而被孤立。

“从众心理”是指个体在社会群体的影响下,为了形成与大多数人一致的意见而改变甚至放弃其原有态度。心理学研究表明,“群体得以形成并保持其行动一致性和维持其整体性的基础性前提是个体具有服从群体的倾向”[22]。法国社会学家、群体心理学创始人勒庞(Gustave Le Bon)认为,“群体不是个体数量的简单叠加,而是一种全新的存在。不管构成这个群体的个体是谁,也不论先前他们在智力、性格、职业或生活方式上存在多大差异,群体一旦形成,个体藉由此群体所获得的彼此认同的群体心理使得个体的行为、思想、情感变得与他们各自独处时在这些方面的表现大为迥异,其不确定性和破坏性大增,并产生连锁效应。群体行为对社会破坏的烈度远大于个体行为的简单叠加”[23]。事实证明,群体普遍情绪的激烈程度随着其个体数目的增加呈几何级增长趋势,在“法不责众”思想传统的加持下,群体性事件参与者的普遍情绪蠢蠢欲动,只待作出共同行为方式的选择。

(四) 共同行为方式的选择——去个性化的趋同行为

“去个性化”,是单独个体相较于在群体中的个体对自我感知和对他人评价变化趋势的一种社会心理学现象的描述;其表现形式之一是,处于群体中的个体对于自我行为受约束的阈值降低,使得个体做出独处时不会表现出来的不符合其个体性格特征的,甚至违反社会规范的去个性化的群体趋同行为。

在群体性事件的生成过程中,参与者基于共同理念而产生的普遍情绪形成了群体中相互激励的归属感,摆脱了个体身份的去个性化给参与者们带来了情绪体验上的愉悦感,使得群体更具包容性。而共同行动目标的确立使得已有的普遍情绪在参与者中相互感染。置于当前网络时代“无责漫谈”的话语形式下,这种普遍情绪将得到不断发酵、酝酿。

进一步的,在参与者共同行为方式的选择上,一方面,基于当前中国社会矛盾复杂多元的现实境况,民众的利益诉求纷繁多样;而另一方面,部分基层管理者“‘踢皮球‘夸海口‘玩游戏‘潜规则‘哄骗术和‘新官僚主义”[24]等做法,使得社会民众对于部分基层管理者缺乏信任,出现了所谓的“塔西佗陷阱”现象。从法治理念角度来讲,我国部分民众还未建立起对于法治的信仰,缺乏应有的法治精神,当其在社会生活中面临自身利益受损的境遇时,通常以极端的行为方式来宣泄对于部分基层管理者的不信任,往往不会选择以法治的方式寻求救济之道。

(五) 诱发因素

斯梅尔瑟认为,作为群体行为导火索的诱因(Precipitating factors)直接为群体行为提供了一种往往带有偶然性、戏剧性等特点的敏感刺激——此诱因未必是一起重大事件,其意义在于出现的时机而不在于其本身的显著性[25]。鉴于诱因的这种偶然性和不确定性,从本文研究主题出发,笔者选择了影响群体性事件由“黑天鹅”变为“灰犀牛”的重要变量——“谣言”作为讨论重点。依据美国社会学家奥尔波特(Gordon Allport)于1947年提出的著名的谣言强度公式:

R=I×A(Rumors=Importance×Ambiguity),即“谣言=事件信息的重要性×事件信息的模糊性”。

一些地方政府出于维稳的要求,在具有较高社会关注度的事件发生后,往往采取严格的信息管控,以避免让更多的人知道,从而引发更大的动荡。政府的权威信息不是姗姗来迟,就是遮遮掩掩,构设了巨大的“信息真空”;再加上个别官员因应对新形势下网络舆情能力欠缺,造成治理信心不足,其对于社会关注度较高之事件发生后,急于封锁信息的传播以争取时间去处理和消化。正所谓“树欲静而风不止”,越是想让民众安静下来,谣言越是甚嚣尘上,越有可能导致舆情恶化。由于事件信息的重要性与民众想要了解的迫切程度成正比关系,民众之所以听寻各种渠道的小道消息,一定程度上源于他们无法及时地从官方媒体获取事实真相,长此以往,便会产生对官方媒体的不重视和不信任。特别是在网络信息时代,群体性事件的酝酿、产生、演变等皆深刻受到网络谣言滋生、传播的形塑,而群体性事件参与者在群体非理性普遍情绪的影响下,对待事物也往往不能采取理性态度——他们更愿意相信与他们既有观点相符的谣言。回到奥尔波特的谣言强度公式,在一些具有较高社会关注度之事件“I”发生后,“社会能见度”不高的现实环境加上事件信息的模糊性又加重了变量“A”,使得谣言波及范围更广,杀伤力更强,结果却造成偶发事件引爆成群体性事件,“黑天鹅”剧变为“灰犀牛”。

美国联邦最高法院前大法官杰克逊(Robert Jackson),在1950年美国通信协会诉道兹案中指出:“避免公民犯错误,不是政府的职责;而避免政府犯錯误,却是公民的责任。”首先,因为政府无法避免让每一名公民在观念和思想上不犯错误,这是不可控制的,其次,政府也无法为每一名公民的行为作出预先的安排,甚至当政府尝试干预公民,告知其某一种观念、思想或行为是错误的而应予以避免的时候,反而会引起公民对此种观念、思想或行为的过度关注。这也成为“黑天鹅”转化为“灰犀牛”的潜在风险点。

(六) 社会治理效果

社会治理效果是一个复杂的系统性概念,本文从群体性事件发生成因的角度对其进行讨论。在《党的建设辞典》一书中,以社会治理为视角阐明了我国群体性事件的发生成因:“一些基层政权、公共管理部门及其干部的腐败行为侵犯群众利益,引发群体性事件;一些干部工作方法简单粗暴,执法不文明甚或不依法办事;一些部门和干部对群众的合理化要求推诿搪塞,该解决也能解决的问题不及时解决,导致一些小问题逐步升级,最终酿成群体性事件”[13]399,事实也证明,群体性事件参与者并不以政治对抗为目的,而大多是在其合理诉求未得到满足的情形下才诉诸行动的。从政治治理的角度来说,一种合理的制度设计应能实现利益表达渠道的通畅,以此兼顾社会各方面利益;相反,若一个社会的制度提供给民众平等行使政治权利的渠道不通畅,随着社会利益的不断分化,一旦矛盾激化,利益缺失群体的行为极有可能冲破既有秩序,给社会稳定带来风险和挑战。而从法治建设的角度来说,“法律意识形态应当采用让利益相关各方都能理解和认同的普遍性话语来重新定义利益问题;其应相对独立于个别利益集团本身,并为不同的利益诉求及其原理提供表达、竞争、论证、说服、达成共识的机会,以求实现和平而有效地解决不同利益集团之间的冲突”[26]。因此,为防范利益冲突引发社会危机,应从制度设计及制度执行的角度着力提高社会治理效果,紧贴群众需求,畅通互动渠道,关切各方合理诉求。

四、 “黑天鹅”与“灰犀牛”之变视域下各成因要素之动态关系

恩格斯指出,一切事物的发展只有经过一定的过程才能实现。世界是作为过程而存在并发展的,是普遍联系的整体和永恒发展的过程;相较于“既成事物的集合体”,“过程的集合体”更符合对世界本质的探析[27]。而事物发展过程实现的动力主要来自于该事物内部要素之间的相互作用,系统论便从整体出发来研究事物内部各组成要素之功能、结构、行为、动态之间的相互关系。为实现最优目标,系统论既要求做好局部工作,更注重胸怀全局大势。因此,针对群体性事件的研究既应关注局部重点领域,也应从整体上加以把握。同时,当研究者的研究结论是通过对烦琐、细致的社会现象之观察及资料的总结与概括,发现动态过程、变化规律、互动关系时,其结果才经得起实践的检验。

鉴于“黑天鹅”事件本身的预测难、突现性强、潜在转化风险高等特征,结合群体性事件成因的共性规律——其发生在很多情况下不是能不能或者难不难被预料的问题,而是“小事情”就在那里放着,我们却对其“能拖则拖、能避就避”,放任其“做大”。故而,群体性事件治理研究应将视域聚焦于防止业已存在的“黑天鹅”剧变为“灰犀牛”,实现靶向发力、精准治理。

运用统计学多变量分析(Multivariable Analysis)的方法,群体性事件发生系统各成因要素之间的互动关系可抽象为以下公式:

O=(P+G+E+A+I)>SG②,即“群体性事件发生=(事件参与者的形成+共同理念与行动目标的确立+普遍情绪的产生+共同行为方式的选择+诱发因素)>社会治理效果”。

结合图1,该公式可表述为:事件参与者基于共同的理念与行动目标,在普遍情绪的影响下逐步形成,他们经过某些诱发因素的刺激,从而选择一种不合理甚至违法的共同行为方式以表达其诉求,且当自变量即社会治理效果不足时,因变量即群体性事件便生成了。

当然,群体性事件的发生不是以上各成因要素之间的简单叠加与消减,而是一个社会矛盾积累并经由冲突各方不断采取不同策略组合进行博弈以致最后事件爆发的动态过程。例如,在前一阶段“应对新冠疫情联防联控机制”的管控下,无疑会大幅提高事件参与者的行动成本,进而影响其共同行为方式的选择。从“成本—收益”的角度考量,正常理性的“经济人”自然希望成本投入得到相应的收益回报。如果将行动成本与社会矛盾进行数值化的区间划分(见图2),在“安全阈值”内,“行动成本”的提高会降低群体性事件发生的概率与烈度;而当“社会矛盾值”超过了“安全阈值”,事件参与者在社会治理效果不足以助其摆脱极端无奈之境遇时,在一些偶然的诱发因素刺激下(例如一些引起社会广泛关注的公共事件发生在了一些特定的时间节点或是发生在了一些特定的地点场合等),可能会不计行动成本地寻求高收益而作出共同行为方式的选择,此时群体性事件发生的概率与烈度便如同“灰犀牛”接近时那样,以庞大而剧烈的方式呈现在公众面前,而这头“灰犀牛”原本充其量仅是一只“黑天鹅”而已。将这只“黑天鹅”置于数字信息时代背景下,“共同理念与行动目标”藉由网络通讯便利性的加持而得以快速生成,助推了“普遍情绪的产生”,当其遭遇到“小事拖大,大事拖炸”式的“社会治理效果”时,“共同行为方式的选择”在其心中汹涌难耐,“诱发因素”作为引线终将其引爆为“灰犀牛”。

五、 结论与启示

本文着眼于群体性事件发生成因的理论建构,在对话西方经典的“价值累加理论”基础上结合中国实际,提出了一种成因要素的理论分析框架,并在此框架下具体分析了“黑天鹅”事件向“灰犀牛”事件的转变。本文研究结论认为,当前时期,社会风险已是常态,但是风险按照其影响力、形成机制的分类而各有不同,“黑天鹅”与“灰犀牛”两种类型的风险是事后对其发生概率的形象比喻,而在事发之前,很难分辨究竟哪些是“黑天鹅”,哪些是“灰犀牛”。因此,为了安全稳妥,凡具疑似风险的事件,无论其大小,均应谨慎待之,以准确识别风险点,更好地应对各种重大风险挑战。

首先,正如本文前面所引达伦多夫所述,社会冲突固然是人类生活的伴生现象,但是作为这一现象最为剧烈的表现形式的群体性事件却可以被预防和化解,而运用系统论的研究方法对群体性事件成因要素进行微观解析应是探寻预防与化解之道的有效进路。经此进路,应对之道首先须坚持“以人为本”,即围绕“主体性——事件参与者的形成”这一成因要素开展对策研究,以深化相关理论内涵,拓展研究边界,为群体性事件的治理实践提供学理支撑。这既是本文研究邏辑的自然展开,又根源于“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,“亲民”意喻大道君子的学问源自于人民的日常生活,告诫我们要关怀人民群众在日常生活中的急难愁盼,唯有此,才能“止于至善”。以此为本,我们既要观照整个社会生态的宏大叙事,更要用心倾听每一个体关于生活样态的详细述说,共同形成“构筑当代中国话语体系的修辞基础与价值底色”[28]。

其次,从相关性的角度来看,“社会治理效果”这一自变量对于因变量即“群体性事件发生”呈负相关影响,卓有成效的社会治理效果能有效预防群体性事件的发生。社会治理既要“抓末端、治已病”,更要“抓前端、治未病”。当前,中国的改革开放和经济发展需要一个稳定的社会环境,过去“中国的社会稳定是与体制密切相联的‘刚性稳定,‘压力维稳是这种‘刚性稳定的维持与运行机制”[28],而“压力维稳”重视事后处理胜过源头预防,这种机制不利于对各类社会风险的早识别、早预警、早处置,容易导致“黑天鹅”事件剧变为“灰犀牛”事件。为此,现阶段提出的“源头治理”理念,将各类风险治理的关口前移,是化未来的“大震”为今天的“小震”乃至“无震”,也是“有预见性的政府关注事前预防而不仅是事后治疗”之治理范式的转化,更是新时期从“管控到管理再到治理”理念转变的生动诠释。研究者须因应这一转变趋势,以兼顾理论深度与实践指向为旨求,从提高“社会治理效果”的向度继续深化群体性事件治理研究。

文章虽有“结语”,但针对群体性事件的研究工作却不能止步不前,因而没有“截止”。愿“理论之花”能紧随时代的发展而常开常新。

注释:

① 本文对于文献检索的范围涵盖了目前国内主要文献数据库。“文献类型”仅选择“学术期刊”原因有二:一是在时效性方面其优于“学位论文”;二是在权威性方面其优于多数“会议论文”。因此,从综合性优势的角度衡量,“学术期刊”能够有效反映某一研究领域的基本态势。在CNKI数据库中选择“来源类别”限于“北大核心+CSSCI”,“时间范围”不限,以“群体性事件”为“主题+篇名+关键词”进行精确检索,共得到207条结果,其中2017-2022共13篇、2012-2016共99篇、1999-2011共95篇相关文章发表。在维普数据库中,“期刊范围”限于“北大核心+CSSCI”,时间不限,以“群体性事件”为“题名+关键词+摘要”进行精确检索,共找到688篇文章,其中2017-2023共50篇、2012-2016共336篇、1998-2011共302篇。在万方数据库中,“出版时间”不限,在“检索信息”中以“群体性事件”为“主题+题名+关键词”进行精确检索,共得到1094条文献,其中2017-2023共104篇、2012-2016共552篇、2000-2011共438篇。以上检索时间均为2023年10月19日。

② the Occurrence of mass incidents=(the formation of event Participants+the establishment of common ideas and action Goals+the generation of common Emotions+the choice of common Action+Inducing factors) > the effects of Social Governance.

[参考文献]

[1] Ralf G.Dahrendorf.Class and Class Conflict in Industrial Society[M].San Francisco:Stanford University Press,1959:128-174.

[2] 贝克,邓正来,沈国麟.风险社会与中国:与德国社会学家乌尔里希·贝克的对话[J].社会学研究,2010,25(05):208-231,246.

[3] [德]乌尔里希·贝克,约翰内斯·威尔姆斯.自由与资本主义[M].路国林,译.杭州:浙江人民出版社,2001:73.

[4] 习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2023-08-25].http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.

[5] 韩志明.从“粗糙的摆平”到“精致的治理”:群体性事件的衰变及其治理转型[J].政治学研究,2020(05):91-100;127-128.

[6] 张春华,熊贤培.过程——事件分析框架下环境群体性事件的舆论演变:以连云港“反核事件”为例[J].武汉理工大学学报(社会科学版),2020,33(05):9-13.

[7] 吴卫军,冯露.西部农村群体性事件实证研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2019,40(10):91-96.

[8] 李金澤,张鹏,夏一雪,等.基于多维因子模型的网络群体性事件演化影响机制[J].情报杂志,2022,41(08):102-111.

[9] 钟俊弛,马永驰.基于邻避型群体性事件的“价值—过程”框架构建与验证:来自公共价值视角的分析[J].中国软科学,2019(11):64-73.

[10]李慧,邵荃,于文斐.基于满意度的航班延误群体性事件处置策略[J].科学技术与工程,2023,23(18):8025-8030.

[11][美]托德·多纳,肯尼斯·赫文.社会科学研究:从思维开始[M].李涤非,潘磊,译.重庆:重庆大学出版社,2020:16.

[12][美]帕克.社会学导论[M].北京:中国传媒大学出版社,2016:47.

[13]叶笃初.党的建设辞典[M].北京:中共中央党校出版社,2009:398-399.

[14][美]纳西姆·尼古拉斯·塔勒布.黑天鹅:如何应对不可预知的未来[M].万丹,刘宁,译.北京:中信出版社,2011:1.

[15][美]米歇尔·渥克.灰犀牛:如何应对大概率危机[M].王丽云,译.北京:中信出版社,2017:30-31.

[16]周晓虹.群氓动力学:社会心理学的另类叙事[J].社会学研究,2018,33(06):186-211,245-246.

[17]王洛忠,杨济溶.国内近五年(2016—2021)矛盾纠纷源头治理研究:综述与评估[J].山东行政学院学报,2022(04):70-80.

[18][英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,2003:272-273.

[19][法]托克维尔.旧制度与大革命[M].冯棠,译.北京:商务印书馆,1992:78.

[20][德]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004:57.

[21]于兆波,刘银平.风险社会视角下的立法决策观念转变:以权力和權利为中心展开[J].地方立法研究,2017,2(01):80-89.

[22]刘彦成.浅析暴力事件群体对个体心理和行为的影响[J].北京人民警察学院学报,2003(06):36-38.

[23][法]古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].赵丽慧,译.北京:中国妇女出版社,2017:64-124.

[24]陈朋.基层社会管理中的信任流失:过程及机理[J].当代世界与社会主义,2012(06):141-147.

[25]周晓虹.现代社会心理学名著菁华[M].北京:社会科学文献出版社,2007:363-364.

[26]季卫东.论法律意识形态[J].中国社会科学,2015(11):128-145,208.

[27]恩格斯.路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第4卷.中央编译局,编译.北京:人民出版社,2012:250.

[28]李弘扬.警察权属性定位问题研究[J].河南警察学院学报,2021,30(02):99-111.

[29]于建嵘.当前压力维稳的困境与出路:再论中国社会的刚性稳定[J].探索与争鸣,2012(09):3-6.

(责任编辑 文 格)

Contributing Factors of Mass Incident:

Changes of “Black Swan” and “Grey Rhino”

LI Hong-yang

(School of Law,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China)

Abstract:As the most violent form of social conflicts,the causes of mass incident change along with the social material living conditions.The research on mass incident had used to be a hot spot in the theoretical circle for a long time.However,after combing relevant literature,it is found that in recent years,the attention in this field has decreased in China.To prevent the occurrence of mass incident,we should consider the characteristics of modern risk society and explore the causal factors from a micro perspective including the formation of event participants,the establishment of common ideas and action goals,the generation of common emotions,the choice of common action,inducing factors,and the effect of social governance.By using the research method of system theory to analyze the evolution process and mutual relationship between the various factors,the mass incident is a dynamic process in which the social contradictions accumulate and the parties to the conflict constantly take different strategy combinations to play the game,resulting in the outbreak of the final event.The two types of risks of “Black Swan” and “Gray Rhino” are the image metaphors of the occurrence probability after the event.We should all be cautious about them.And we should focus on the core element of “the formation of event participants” and continue to deepen relevant research from the perspective of improving “the effects of social governance”,providing academic support for the governance practice of mass incidents.

Key words:mass incident; contributing factors; risk society; Value-Added Theory; the Black Swan Incident; the Grey Rhino Incident