敦煌出土回鹘文《阿毗达磨俱舍论实义疏》文本特点研究

2023-02-03西仁娜依玉素辅江

西仁娜依·玉素辅江

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

一、回鹘文《阿毗达磨俱舍论实义疏》

收藏于敦煌研究院编号为B52乙:17、B128:13、B157:15(共3叶)的回鹘文文本出土于敦煌莫高窟北区,其中B52乙:17号残叶为贝叶式,白麻纸,泛黄,纤维交织较匀,纸较厚,质较硬。叶面宽 25.3 厘米,高9厘米,文面高7.3厘米。上下有单线框。所幸该叶保存完整,两面书写,一面存汉文一行和回鹘文28行,共29行。另一面存回鹘文29行。字体为软笔草体。每面回鹘文中都有夹写汉字。(6)张铁山《敦煌莫高窟北区B52窟出土回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉残叶研究》,《敦煌学辑刊》2002年第1期,第13页。注有“实义疏 第一卷 四十一页”的B157:15号残卷现存 3 片,它们是同一件文书,但不可拼接。两面书写文字,麻纸,纤维交织较匀,纸较厚,纸质较硬,文字间夹写汉字,上下有单线边框,为软笔书写。该文献应译自汉文。(7)彭金章、王建军、敦煌研究院编《敦煌莫高窟北区石窟》第3卷,北京:文物出版社,2004年,第20页。注有“疏卷第二 七十五页”的B128:13号残卷为单叶,正面、背面共存28行字,尺寸约为9.4×18.70厘米。(8)Zeynep Pnar CAN,Mehmet ÖLMEZ,Eski Uygurca Abhidharmakoabhāya-īkā-tattvārthā Nüshalar Üzerine,Geçmiten Günümüze Uluslararas Türk Dili Örenci Çaltay,2021 Mart 22,Bildiriler,Kesit yay,stanbul 2021,p.193.

同样收藏在敦煌研究院编号为D.0907的回鹘文《实义疏》残叶大小约为10.80×8.70厘米,贝叶式,两面书写,有上下墨色栏线,回鹘文中夹写汉字。正背面各残存回鹘文18行。(9)张铁山《敦煌研究院旧藏回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉残叶研究》,第1页。

甘肃省博物馆的回鹘文《实义疏》编号为D13072,残卷大小约为29.9×703厘米,卷筒形式,正面为汉文,结尾部分写有“大般若经卷三百二十二”字样。背面为回鹘文佛经疏注,字体为半草体。共存文字1249行。除了一些文字差异外,其内容与伦敦大英图书馆版本基本相同。(10)耿世民《兰州本回鹘文〈俱舍论实义疏〉》,《耿世民维吾尔古代文献研究》,北京:中央民族大学出版社,2003年,第400页。

伦敦大英图书馆藏的回鹘文《实义疏》编号为Or.8212-75A/B,是斯坦因(Aurel Stein)在1907年发现于敦煌伯编181窟(即敦煌研究院编第464窟)。这是现存回鹘文文献中篇幅最长,保存最完好的写本之一。该文献由两本册子组成:第一册149叶(298页),第二册81叶(162页),共230叶(460页),每叶大小17×13.2厘米,存文字7015行。文献写在很薄、被卷起来的米纸叶面之外侧,内侧无字,纸质很好。每叶被绑在一起,没有褶皱。而同一地点出土的其他回鹘文文献残卷使用很厚,棕色和黄色纸,与本文献呈现出鲜明的对比。文献字体为晚期出现的回鹘文社会经济文书字体一样使用草书体,且出现d和t、s和z混写的情况。文献中出现夹写汉字,文字自上而下垂直方式书写,大多数面有15行字,也出现一面书写 16、17 、18行,甚至20行字的情况。每叶边缘都有汉文的页码。第一册结尾部分,有押头韵写的佛教本生故事片段。下面将对伦敦大英图书馆藏回鹘文《实义疏》的译者,文献抄写年代进行探讨。

在文献的首页,我们能够获取关于译者无念法师的信息。

我 无念 (名)叫 法师 长编(宾格) 做了

这句话的意思是:“我,名为无念的法师抄写了这本书。”此句中“tsopïn-ïn qïldïm”是“我编写”的意思,“tsopïn”来源于汉语“长编”一词。(11)inasi Tekin,Abhidharma-koa-bhāya-tīkā tattvārtha-nāma:The Uigur Translation of Sthiramati’s Commentary on the Vasbandhu’s Abhidharmakoaāstra:abidarim košvardi šastr I, Text in Facsimile with Introduction,New York,1970, p. XXIV.而“aarï”这个词则源自梵语“acaria”,意为“法师、大师”。根据以上信息可以确定,回鹘文《实义疏》的译者或编者是名为无念(Asïmarta)的法师。根据《实义疏》首页前无标码的两页回鹘文题记和回鹘文《观音经相应譬喻谭》第十一页背面第5行内容可以确定,该文献由沙州人土凯勒·铁木尔·都海牙(Tükäl Tämür Tu-qya)和统阿不花沙弥(Tonga Buqaabi)抄写。

根据文献中使用的回鹘文草体风格,我们可以推断该文献应该写于元代。此外,回鹘语名词的宾格后缀-NX替代了早期回鹘语的宾格后缀-XQ,这也是元代回鹘语的典型语音现象。在《实义疏》(Or.8212-75A)首页前有两叶的跋文,其中,第一叶背面的两行跋文和第二叶正面的三行跋文也提供了关于该文献书写时间的重要线索。

luu yïl ikinti ay beš ygirmikä m(ä)n tükäl tämür bu nomnï bitigäli tägindim yamu sadu bolzun!

这句话的意思是:“本人土凯勒·铁木尔于龙年二月十五日抄写了这本书,善哉!”

另外,与回鹘文《实义疏》连同收藏在伦敦大英图书馆的《观音经相应譬喻谭》(简称譬喻谭)第十一页背面的第5行也有一段回鹘文题记。

这句话的意思是:“我土凯勒·铁木尔·都海牙于羊年十月二十五日在沙州城抄写了这本书。”

在《譬喻谭》16页之后,还有一页没有标码,其正面的题记如下:

这句话的意思是:“此册子是我土凯勒·铁木尔的,只写了这一行。我统阿不花沙弥敬畏的读了这部佛经,善哉、善哉!幸福的猴年二月初五在沙州城纪念书写。但愿后人能够见到。”

《譬喻谭》的字体也是回鹘文草体风格,纸张尺寸与《实义疏》相同(即17×13.2厘米),纸质较薄。杨富学、萨仁高娃在他们的论文《敦煌本回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉研究》中已确认,回鹘文《实义疏》和《譬喻谭》书写人应该是同一个人,且都是在1352年至1356年之间抄写的。(12)杨富学、萨仁高娃《敦煌本回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉研究》,第122页。本文献是现存回鹘文文献中篇幅较长且保存较完整的一部,对研究13-14世纪回鹘佛教文化与其他民族之间的关系以及研究敦煌一带生活的回鹘人的语言、文化提供了很好的第一手资料。然而,由于写本字迹潦草、语言深奥、哲理性强,研究之人并不多。

二、国内外研究情况

斯坦因(Aurel Stein)在1921年发布了一项对中亚和中国西部进行的考古详细报告,其中提到了回鹘文《实义疏》。(13)Aurel Stein ,Serindia, vol Ⅱ,Oxford,1921,p. 925.此后,日本学者羽田亨(Haneda Tooru)在1924发表的论文中首次对回鹘文《实义疏》的文献结构进行了分析。(14)耿世民《敦煌出土回鹘文献介绍(续三)》,《语言与翻译》1990年第1期,第44页。然而,他错误地认为大英图书馆馆藏的另一份编号为Or.8212-75A的回鹘文文献中的《观音经相应譬喻谭》是《实义疏》的一部分。羽田亨在他的研究中注意到Or.8212-75A中出现的所有纪年题识,包括蒙文的“光绪三十年”题记,但他并没有对这些题记进行详细分析,而只是做出了猜测,认为“光绪三十年”的书写是后人所为。(15)杨富学、萨仁高娃《敦煌本回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉研究》,第118页。

著名的回鹘文文献专家耿世民在1987年发表过关于回鹘文《阿毗达磨俱舍论》的研究成果,(19)耿世民《回鹘文〈阿毗达磨俱舍论〉残卷研究》,《中央民族学院学报》1987年第4期,第86-89页。然而对于回鹘文《实义疏》的详尽探讨则暂时付之阙如。他在1990年《语言与翻译》期刊上发表的论文《敦煌出土回鹘文献介绍(续三)》中简要地提及了大英图书馆所珍藏的回鹘文《实义疏》及其相关的研究概况。(20)耿世民《敦煌出土回鹘文献介绍(续三)》,第44页。他在2002年的学术报告中介绍甘肃省博物馆收藏的回鹘文《实义疏》片段,他还细致地比较了该版本与大英图书馆版本的异同。(21)耿世民《兰州本回鹘文〈俱舍论实义疏〉》,《耿世民维吾尔古代文献研究》,第397-408页。张铁山是国内首次对回鹘文《实义疏》进行研究的学者。2002年,他对甘肃省博物馆所藏的、出土于敦煌莫高窟北区B52窟的回鹘文《实义疏》残卷进行详尽的研究。他不仅概述大英图书馆版的回鹘文《实义疏》,还对上述两种版本进行了详尽的比对。他的这项研究涵盖了文献的考证和译释。(22)张铁山《敦煌莫高窟北区B52窟出土回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉残叶研究》,第13-21页。杨富学在2001年和2004年发表的文章中,也对大英图书馆所藏的回鹘文《实义疏》进行简要介绍。(23)杨富学《西域敦煌回鹘佛教文献研究百年回顾》,《敦煌研究》2001年第3期,第166页;杨富学《敦煌回鹘文化遗产及其重要价值》,《新疆大学学报(哲学社会科学版)》2004年第1期,第83页。阿依达尔·米尔卡马力在其博士论文《从敦煌出土回鹘文佛教文献看汉语对回鹘文佛典语言的影响》中,详细深入地介绍了大英图书馆所藏的回鹘文《实义疏》以及敦煌研究院所藏的编号为B157:15的回鹘文《实义疏》残叶,并就此发表研究论文《敦煌莫高窟北区B157窟出土回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉残叶研究》。(24)阿依达尔·米尔卡马力《敦煌莫高窟北区B157窟出土回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉残叶研究》,《京都大学言语学研究》第24卷,2005年,第1-13页。2010年,杨富学和萨仁高娃共同发表论文《敦煌本回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉研究》。在这篇论文中,他们详尽地介绍该文献的发现过程,进一步研究与该文献相关的回鹘文和蒙古文题记,并确认了文本书写的确切年代。(25)杨富学、萨仁高娃《敦煌本回鹘文〈阿毗达磨俱舍论实义疏〉研究》,第122页。

三、文本特点

大英图书馆收藏的回鹘文《实义疏》以晚期草体写成,译者采用了节译的方法,先从原文献中选取部分重要内容进行翻译,然后根据文意和自己的理解补充了一些内容。在文本中,我们可以看到大量的夹写汉字的现象。这种现象在回鹘文佛教文献中比较常见,尤其是在晚期的回鹘文献中。张铁山在《回鹘文佛教文献中夹写汉字的分类和读法》一文中,对回鹘文文献中夹写汉字的现象进行了分类,包括以下三种情况:(1)先写汉字,后附译文;(2)根据上下文的意思,由译者补加的汉字;(3)汉字变成译文不可缺少的部分。(26)张铁山《回鹘文佛教文献中夹写汉字的分类和读法》,《西域研究》1997年第1期,第99-104页。

在大英图书馆收藏的回鹘文《实义疏》中,夹写汉字属于第一种情况,即先写汉字,后附译文。此外,文本中还大量使用了梵语、汉语、粟特语的借词。为了更好地理解文献,我们需要对这些夹写的汉字和文献中所用的借词进行分析。首先,对于夹写的汉字,我们需要根据上下文的意思来确定其含义。在第一种情况中,汉字通常用来标注一些特定的佛教术语或需强调的部分。这些汉字可以帮助读者更好地理解原文的含义。其次,对于借词的处理,我们需要参考相关的语言词典和文献资料。梵语、汉语、粟特语的借词在回鹘文中比较常见,这些借词丰富了回鹘文的词汇量,同时也为理解回鹘文文献提供了更多的线索和背景信息。在分析借词时,我们需要确定其来源和含义,并根据上下文的意思来理解其在文献中的具体用法和含义。

(一)文献中夹写汉字的特点

本文献中出现的大量夹写汉字的情况中,夹写的汉字部分与后附的回鹘语译文是完全对应的。这意味着夹写的汉字在文献中起到了标注、解释或强调的作用,与后附的回鹘语译文相互呼应,共同构成了文献的一部分。夹写的汉字与后附回鹘语译文的完全对应关系是该文献的一个重要特征,有助于读者更好地理解和解读文献内容。如:

a:今欲造论 amdï uγraduq-ta šastr yaradγalï(英藏Or.8212-75A第13页第一行)

现在 准备做(时位格) 论 欲造(副动词)

b:此等诸论 munda-ta ulatï alqu šasdr-lar(英藏Or.8212-75A第27页第五行)

在此(时位格)等 一切 论(复数)

c:或六百行颂是论ymä altï yüz käz-ig karïk ärür šasdr(英藏Or.8212-75A第29页第13行)

或 六 百 行 颂 是 论

d:此有二意munda bar iki törlüg abïpïray-lar(英藏Or.8212-75A第33页第九行)

在此 有 两 种 意趣(复数)

e:故无学等anïn bošγud-suz-ta ulatï(英藏Or.8212-75A第63页第13行)

故 无学(时位格)等

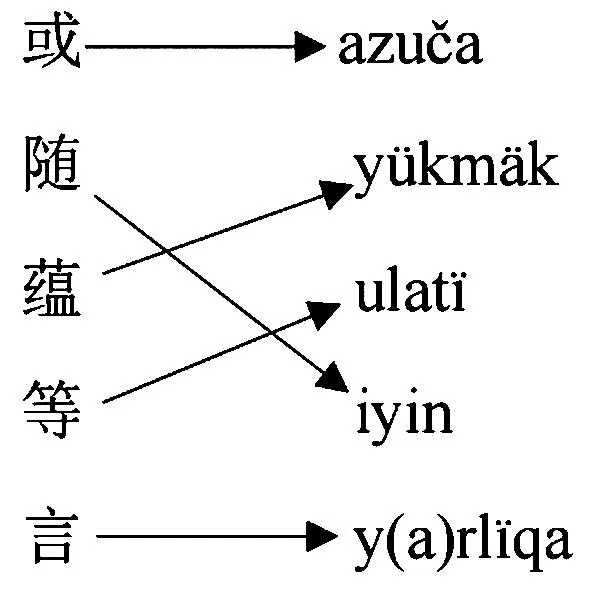

或 也 蕴含(动名词+时位格)等(复数) 随 言

g:成善断恶因ädgü-kä tükäl-lig bolmaq(lïγ)ayïγ-ïγ tarγarmaq-lïγ tïldaγ

(英藏Or.8212-75A第111页第12行)

善(与格) 成就 成为(的) 恶(宾格) 断(的) 原因

h:从生死泥sansar-lïγ kök tidig-tin tardïp tašγarïp(英藏Or.8212-75A第99页第三行)

生死(的)天 泥(从格) 拉扯

i:云何仏弟子异 nädägin tngri burxan-nïng tïdsï-lar-ï öngi ärür(英藏Or.8212-75A第105页第11行)

云何 佛天(属格) 弟子(复数+第三人称领属) 不同的 是

j:有余师说 bar adïn baxsï-lar söz-läyür-lär(英藏Or.8212-75A第133页第六行)

有 余 法师(复数)说话(第三人称+将来)

k:成正觉时 tükällig bolmïš ödtä köni tuymaq-qa(英藏Or.8212-75A第151页第八行)

成就 成为 时间(时位格) 端正 察觉(动名词+与格)

从上述例子可以明显看出,大英图书馆收藏的回鹘文《实义疏》中夹写汉字的部分确实属于先写汉字、后附译文,且汉字部分与后附回鹘语译文完全对应的情况。除了《实义疏》之外,还有如《说心性经》《常啼菩萨求法故事》《阿含经》等回鹘文佛教文献中也有夹写汉字的情况。这进一步证实了回鹘人在其宗教和文化生活中与汉文化的紧密联系。从整个回鹘文佛教文献中夹写汉字的情况来看,信奉佛教的回鹘人和回鹘僧人曾处于汉字文化圈,具有阅读和理解汉文佛教文献的能力。他们可能通过直接接触汉文佛教文献,或者借助翻译来理解和传达佛教思想。

(二)借词

在回鹘文《实义疏》中,出现大量的梵语、汉语及粟特语借词,这是本文献的另一大特色。为了准确起见,我们以日本学者庄垣内正弘(Masahiro Shōgaito)整理刊布的《古代ウイグル文阿毗達磨倶舎論実義疏の研究(Ⅰ―Ⅲ)》为底本,该版本借词数量为梵语借词187个,汉语借词32个,粟特语借词11个。值得注意的是,在文献中部分汉语借词和梵语借词很少出现或未在其他回鹘文献中出现过。这种情况进一步增强了回鹘文《实义疏》的独特性和研究价值。同时,这也为我们提供了深入研究和理解回鹘语言文化、宗教和历史的线索。

1. 部分梵语借词

abïdarïm tikï girant kadyot šazin maxakalp sanpan sankï sansar nirvana yuktï 2.部分汉语借词 baxšï küün tsopïn šig bursang 3.部分粟特语借词 sarvaγ niznk šmnu< sogd. šmnw魔 äzrua nizvanï 回鹘文《实义疏》是译自汉文,因此在回鹘文版本中出现了许多夹杂的汉字,同时也出现了大量的汉语和梵语借词。这充分说明,在回鹘人的宗教生活中,汉语和梵语佛教文献占据了非常重要的位置。此外,文本中出现的大量梵语借词,也进一步证明了当时回鹘人除了拥有汉文本的《实义疏》之外,可能还拥有梵文本的《实义疏》。《实义疏》作为大乘佛教论著中的论疏,从其回鹘文译本中可以看出,大乘佛教和《实义疏》曾经在回鹘人的佛教信仰中占据过重要的地位。回鹘文《实义疏》为我们提供了回鹘人的佛教信仰和抄经活动相关的很多信息,同时也反映了敦煌一带的回鹘人使用汉语和汉字的情况。这为研究西域、中亚语文学研究提供了新的证据。对这一文献进行细致的分析,不仅有助于扩展该研究领域,还能为了解丝绸之路河西走廊一带的回鹘人的语言、宗教、文化和与其他民族之间的关系提供第一手材料,从而进一步证实中华民族历史上各民族语言文化的接触。自回鹘文《实义疏》出土至今已有一百多年,尽管回鹘文《实义疏》已经引起了国内外学者的广泛关注和研究,但现有的研究仍然不够完整和深入。与其他回鹘语文献,如《金光明经》《弥勒会见记》等相比,回鹘文《实义疏》的研究仍显得较为滞后。然而,正因如此,对回鹘文《实义疏》的深入研究具有重要的学术价值。通过深入挖掘其中的信息,我们可以更好地理解回鹘语言、文化、历史以及宗教背景,同时也能为回鹘语文献研究者和读者提供更多、更完整的资料。

四、结语