基于《辅行诀》组方理论探析真武汤制方思想

2023-01-31施圣杰沈劼

施圣杰,沈劼

(南京中医药大学中医药文献研究所,江苏 南京 210023)

《辅行诀》原书全称为《辅行诀五脏用药法要》,于20世纪出土自敦煌千佛洞石窟,后几经波折,自70年代张大昌将追忆本捐至当时的中医研究院后,逐渐为人所知,成为研究经方的宝贵文献资料。真武汤出自《伤寒论》,具有温阳利水之功效,是临床治疗阳虚水泛证的经典名方。原书记载该方的条文共有两条,分别为第82条:“太阳病,发汗,汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩,身瞤动,振振欲擗地者,真武汤主之”[1]49-50,以及第316条:“少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气。其人或咳,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。”[1]103《辅行诀》与《伤寒论》有着共同的方剂来源[2]。且真武汤在《辅行诀》中有大玄武汤和小玄武汤之分,其中小玄武汤的方剂组成与《伤寒论》中的真武汤相似,小玄武汤中干姜易为生姜即是真武汤。故笔者从《辅行诀》组方理论的视角来探析《伤寒论》中真武汤的制方思想,以期对真武汤的临床研究与应用提供一定的理论支持与文献参考。

1 《辅行诀》组方理论

1.1 汤液经法图

1.1.1 五脏五味补泻法则 在《辅行诀》第一部分的五脏大小补泻方中,每记载一脏虚实病证之后,都给出相对应的五味补泻法则。具体为:“(肝)以辛补之,酸泻之;肝苦急,急食甘以缓之……(心)以咸补之,苦泻之;心苦缓,急食酸以收之……(脾)以甘补之,辛泻之;脾苦湿,急食苦以燥之……(肺)以酸补之,咸泻之;肺苦气上逆,急食辛以散之……(肾)以苦补之,甘泻之;肾苦燥,急食咸以润之”[3]3-9。这些针对五脏的生理病理,基于药味的补泻法则,是汤液经法图的理论基础之一,也是《辅行诀》组方理论的重要内容。

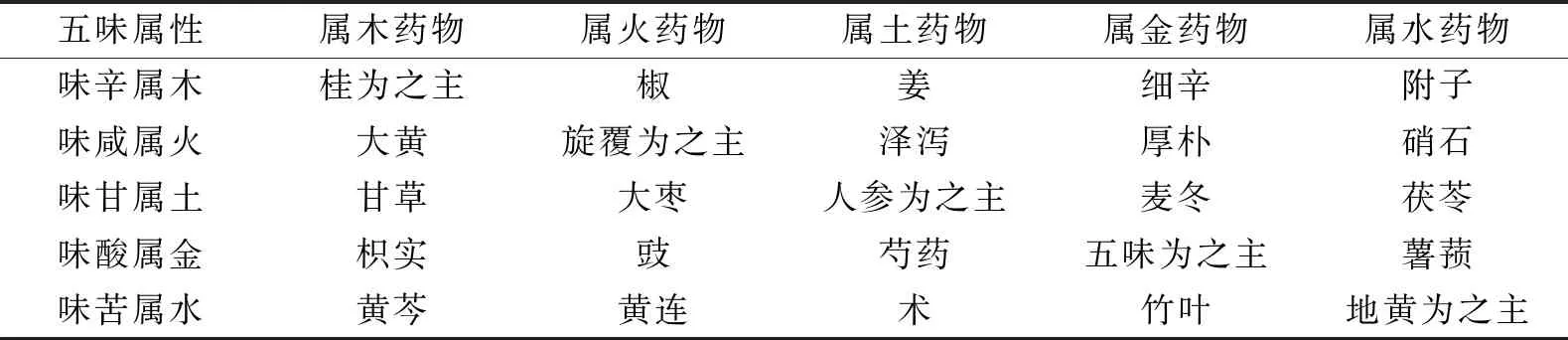

1.1.2 药物之五行互藏归属原则 汤液经法图组方理论的另一基础是药物的五行互藏归属原则。五行互藏是指五行中的任何一行皆可再分五行,在此理论指导下结合五味对药物进行归属分类,以利于临床用药选择。《辅行诀》明确记载:“天有五气,化生五味,五味之变,不可胜数。今者约列二十五种,以明五行互含之迹,以明五味变化之用。”[3]13书中并给出了五味五行互藏分类的25味具体代表药物,同时称之为“诸药之精”,归纳如下(表1)。

表1 “诸药之精”五行归属表

特别需注意的是以上“诸药之精”的五味与五行对应关系与目前五味的五行归属理论并不相同,但与《内经》“七篇大论”存在一定的关联性,《辅行诀》五脏病证诸方的组方法则均以此五味五行互藏分类为基础[4]。

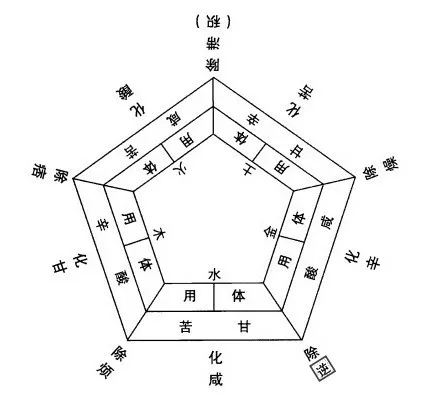

1.1.3 “汤液经法图”组方理论 “汤液经法图”是《辅行诀》理论核心所在(图1),也是其组方理论的基础。

图1 汤液经法图

内容主要包含两大部分:

(1)五味对五脏的补泻。图中每脏分体、用、化各三种味,分别对应每脏的泻、补、急食之味。其中的“化”是指体味和用味在交互过程中,体用相合,成为一体,形成新的化味,即体和用相化合所产生的功能。如肝的体味属酸,用味属辛,辛味发散的作用与酸味收敛的作用两者相互协调而出现了“缓”的功能,这一功能属于甘味的作用,所以说辛酸合化为甘。缓与急相对,这也正符合了“肝苦急,急食甘以缓之”的内涵[5]。这一部分正是上文所提及的五脏五味补泻法则理论的总结概况,如肝脏“以辛补之,酸泻之。肝苦急,急食甘以缓之”,正好对应图中肝的用味为辛,体味为酸,化味为甘。

(2)五味配伍转化的不同作用。在图的最外层展现了酸苦甘辛咸五味两两配伍后所产生的变化和作用,如图中辛、酸两味外层的“化甘”,即为“辛酸化甘”之义,表述了辛、酸两味配伍后所能产生甘味变化的作用;图中辛、苦两味外层的“除痞”即为“辛苦除痞”之义,表述了辛、苦两味配伍后能发挥除痞的作用。

关于“汤液经法图”所表述之理论的具体应用较为复杂,下文在分析真武汤时将结合此图做具体说明。

1.2 二旦四神汤体系

二旦四神汤体系是《辅行诀》中治疗外感天行病的体系,包括大阳旦汤、小阳旦汤、大阴旦汤、小阴旦汤、大青龙汤、小青龙汤、大白虎汤、小白虎汤、大朱鸟汤、小朱鸟汤、大玄武汤、小玄武汤共12首方。外感天行病指的是七曜在二十八宿间运行变化的过程中,由于徐疾、逆顺、远近、大小等不同的表现,导致天地之间的气候、物候和病候发生相应的变化,从而引发六气德、化、政、令、灾、眚的种种变化。宿曜关系较为复杂,进一步解释需结合传统的天文学知识,不过其关系模式主要为天地四方六种气化类型[6]。二旦四神汤体系正是针对天地四方这六种气化类型的方剂,其中的青龙、白虎、朱鸟、玄武分别代表四方,称之为四神四象,而阳旦、阴旦代表天地,与四方相应,共同构成了六合,在《辅行诀》中记载为:“此六方者,为六合之正精,升降阴阳,交互金木,既济水火,乃神明之剂也”[3]20。

2 真武汤制方思想

2.1 五脏气化思维

气化思维指的是一种气化理论的思维方式,是中医理论中十分重要的组成部分。气化,泛指气的运动及其产生的各种变化。其中五脏气化主要指的是五脏之气的运动与变化,泛指五脏在物质及能量层面的代谢过程,包括了五脏在正常生理状态下的功能调节和病理状态下的异常活动。

五脏气化思维在《辅行诀》中的体现是五脏补泻法则,陶弘景在序言曰:“依五脏补泻法则,服药数剂,必使脏气平和,乃可进修内视之道。不尔,五精不续,真一难守,不入真景也”[3]3。全书的宗旨即是根据五脏补泻法则,通过服用相对应的方剂,使得五脏之气得以调节,最终达到五脏平和的目的。其中五脏体用分别指五脏的形质和功用。陶氏认为五脏之“欲”代表的是五脏的功用,举例来说,肝之欲是“散”,此处“散”所代表的含义为肝的疏散、条达、宣畅作用,这些作用称之为“用”;能够让五脏发挥这些作用的基础,是五脏之“体”,肝所藏之血,所主之筋,所舍之魂等,均是肝之“体”。“体”的状态决定着“用”的情况,对“用”有制约、调节的作用[7]2-3。正如李中梓在《医宗必读·苦欲补泻论》中所指出:“夫五脏者,违其性则苦,遂其性则欲。本脏所恶,即名为泻;本脏所喜,即名为补。”[8]19

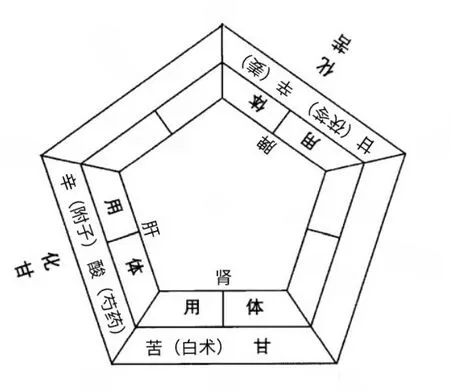

从《辅行诀》五脏补泻法则这一视角出发,参考小玄武汤的组方原理,可以发现真武汤在制方之时,即是根据五脏气化思维运用脏腑补泻原则而定。小玄武汤的主要病机为肾气不足,虚寒内生,原文记载为:“治天行病,肾气不足,内生虚寒,小便不利,腹中痛,四肢冷者方”[3]19,按照五脏五味补泻法,对肾的治法为“以苦补之,甘泻之。肾苦燥,急食咸以润之”[3]9,故书中小玄武汤的药物组成为茯苓三两,芍药三两,白术二两,干姜三两,炮附子一枚。与真武汤相比,真武汤中用的是生姜,而小玄武汤所用为干姜。在《辅行诀》“诸药之精”的五行五味分类中,并无干姜、生姜之区分,统一将姜归属辛味。故药物按照“诸药之精”的五行五味分类可知,真武汤中药物的五味归属为附子属辛味,姜属于辛味,芍药属于酸味,茯苓属于甘味,术属于苦味。

真武汤中的药物按照五味分类,是由二辛味、一酸味、一甘味、一苦味构成,结合《辅行诀》“汤液经法图”对真武汤的组成药物进行分析,发现这些药物对脏气的调节作用不仅仅涉及到了肾,更涉及到了肝和脾,具体见图2。真武汤中药物的五味共可分为三组,第一组为辛味的附子和酸味的芍药,位于图2中的左下方,肝的用味为辛味,体味为酸味,此二者起到了对肝的调节作用,辛味补肝,酸味泻肝,同时还有辛酸化甘的作用。第二组药物是辛味的姜和甘味的茯苓,位于图2的右上方,脾的用味为甘味,体味为辛味,此二者起到了对脾的调节作用,甘味补脾,辛味泻脾,同时还有辛甘化苦的作用。第三组为苦味药白术和之前两组药物所形成的化味,第一组药物形成的化味是甘味,第二组药物形成的化味是苦味,再加上白术的苦味,共同构成了二苦一甘的补肾汤结构,位于图2下方,肾的用味为苦味,体味为甘味,苦味补肾,甘味泻肾,且苦味药多于甘味药,在对肾调节的过程中起到了补肾气的作用。

图2 真武汤药味分析图

仲景在撰写《伤寒论》时,是在五脏气化的基础上进一步发挥,将玄武汤纳入了三阴三阳体系。真武汤在《伤寒论》中所针对的病机为肾阳虚损,水邪泛滥,与《辅行诀》小玄武汤的病机稍有差异,这一差异体现在两方所使用的姜不同,虽然在《辅行诀》的“诸药之精”中并未区分生姜和干姜,但从功效的角度看小玄武汤用干姜,重于补阳,而在《伤寒论》中的真武汤用生姜,更强于散水邪。可以发现仲景在组方时是以药物的五味特性为基础,结合药物的功能,同时依据五脏的气化特点来进行组方,体现了对“汤液经法图”思想的继承[9]。此外仲景在针对某证中的具体症状时,也会灵活选用药物,并不拘泥于“汤液经法图”的组方法则,而是进一步结合临床来进行选药组方。

与现今流行的君臣佐使组方理论不同,《辅行诀》中的组方理论属于古中医的组方理论,通过“五味”的不同配伍来调整五脏的气化功能是其根本目的。《辅行诀》是以五行学说为根本,结合五脏气化思维,注重调节五脏间的气化平衡,而仲景《伤寒论》是三阴三阳体系,其在选用方剂时,会根据临床做适当变化[9]。综合以上情况,从《辅行诀》汤液经法图的角度分析真武汤能发现其制方思想是遵循了五脏气化思维。

2.2 四神四象之象数思维

象数思维具体来说指的是象思维与数思维两种思维方式的结合。象数思维实际上是一种取象比类的方法[10],在认知世界的本质规律时运用带有直观、形象、感性的图像、符号和数字工具,以类比、象征等思维逻辑方法认知世界的联系,从而建立宇宙时空统一模式的思维方式[11]。在《辅行诀》第三部分的二旦四神汤体系正是象数思维运用的体现:“阳旦者,升阳之方,以黄芪为主;阴旦者,扶阴之方,以柴胡为主;青龙者,宣发之方,以麻黄为主;白虎者,收重之方,以石膏为主;朱鸟者,清滋之方,以鸡子黄为主;玄武者,温渗之方,以附子为主。”[3]20其中玄武汤与其他几个方剂共同构成了《辅行诀》治疗外感天行病的二旦四神汤体系。

玄武本是神话传说中的一种神兽,与青龙、白虎、朱雀并称,为古代四方的象征,由于先秦时期的星象崇拜,将位于四方的二十八星宿与四方神兽相匹配,其中玄武是二十八宿中北方七宿的总称。在先秦时期,象数之学与“天人相应”理论相结合,使四神成为了天之四季的象征,同时四神观念还被引入了医学领域,与阴阳五行的理论学说结合后,其含义得到进一步扩充,除了与四季相应外,还与风寒暑湿燥火六气相通。如青龙属木主春而生风,白虎属金主秋而生燥,朱鸟属火主夏而生热(暑),玄武属水主冬而生寒。通过这种取象比类的象数思维方式,古人将四神四象的含义扩充,将其与方位、颜色、季节等内容相对应,使其内涵远超本意。而在《辅行诀》中还进一步将四神四象的内涵外延,将其与方剂功效及药物组成相联系,以此来制定方剂,具体对应关系见表2。其中玄武汤的“玄武者,温渗之方,以附子为主”即是将玄武的含义,扩充到了方剂的功效上,在制方时选取能够达到此功效的药物,共同组成具有温渗作用的方剂。

表2 四神四象对应表

有学者认为六淫之邪是二旦四神汤体系立方组方的理论依据[12]。按照象数思维的理论,六气分属五季,其中暑与火同气,属于夏,另外四气则风属春、湿属长夏、燥属秋、寒属冬。结合与四季的对应关系,四神四象也与六气的概念产生了一定的对应关联,其中玄武对应着寒气。结合《辅行诀》中玄武汤治疗病证可知,玄武汤之“温渗”即温寒渗湿之意,除了治疗寒邪外,还有渗湿之功效。而对于方中药物的选择,有学者认为所依据的是《内经》中对六淫之邪的五味治法而确定的[12],如《素问·至真要大论》所云:“寒淫所胜,平以辛热,佐以苦甘,以咸下之,……湿淫所胜,平以苦热,佐以酸辛,以苦燥之”[13]348。以上文对真武汤中药物的五味归属分析可知,整张方子是由二辛味、一酸味、一甘味、一苦味所组成,《内经》对于寒淫之邪和湿淫之邪的治法与此相符。由此可见,《内经》与《辅行诀》亦有千丝万缕的联系。

另外,虽然在《辅行诀》中有“外感天行之病,经方之治,有二旦、四神大小等汤。昔南阳张机,依此诸方,撰为《伤寒论》一部,疗治明悉,后学咸尊奉之”[3]17的记载,但仲景在《伤寒论》的体系中并未完全按照二旦四神汤的体系来排列方剂,而是将这些方剂重新纳入到六经的系统,以进一步满足临床的需要。但就真武汤本身而言,其制方思想已经蕴含在方名之中了。

3 小结

真武汤是临床常用的经典名方,自《伤寒论》问世以来,此方的主治病证、药物组成、煎服方法等内容已基本确定,后世对其制方思想的分析多从症状或病机角度出发,而《辅行诀》为我们提供了一个新的视角,无论是五脏气化思维,还是象数思维,从书中均可窥视一二。目前关于《辅行诀》的研究仍有许多不足,本文对其组方理论的归纳和探讨亦仅属于理论研究范畴。方剂的组方理论来源于实践并指导实践,也始终需在临床实践中得到检验并完善。因此,我们在探析方剂的组方理论和制方思想时,必须要以临床实效为目标,在临床应用时根据情况具体分析,绝不能完全囿于理论之中,这也是仲景“随证治之”的思想所在。希望本文的研究能为真武汤的理论研究及临床应用提供更多的思路与借鉴,也希望能给其他经典名方的制方思想研究提供一定的参考。