视觉化审美趣味的过滤与《论语》翻译中的变异*

——以蔡志忠漫画《论语》英译本为例

2022-12-28无锡太湖学院

杨 艳 无锡太湖学院 肖 辉

南京财经大学

提 要: 本文以蔡志忠漫画《论语》英译本为例,从美学角度出发,分析《论语》翻译中的变异与视觉化审美趣味的过滤因素之间的关系。研究发现,在视觉化审美趣味的驱动下,蔡志忠及其译者通过漫画这种美学形式,对《论语》这部中国古代厚重文本进行不同程度的过滤处理,导致《论语》漫画英译本中核心概念词的“具像化”、“复调”的叙事方式和诗意语言的“平面化”,使之符合“读图时代”接受主体所表现出的视觉化审美倾向。

一、 引言

儒家经典《论语》在英语世界的译介历史悠久,译本形式多样,在当前视觉文化的语境下,其文本生成呈现出一种互推共进的多模态融合模式,其中蔡志忠漫画《论语》英译本占有重要位置,作为传统的文字翻译文本的补充,在全球产生了广泛的影响。2005年由台湾漫画家蔡志忠先生和美国译者布莱恩·布雅(Brian Bruya)合作的《论语·儒者的诤言》(1)该译本为节译本,全书共有71章,只占《论语》原本510章的七分之一。通过现代出版社在中国和海外同步出版,在全球44个国家销售并取得四千万册的销量。该译本出版是中国文化典籍在海外传播的一次颇为有效的尝试,考察其在异域文化语境下的“变形”与“新生”无疑具有启发意义。有学者指出:“在中国古典文学名著译介与传播中,如何在传统的文本翻译之外,结合时代语境,合理采用异域接受者喜闻乐见的鲜活方式引发他们对中国文化的兴趣,进而推动中国文化更好地走出去,这是一个值得深入思考的问题”(刘云虹、胡陈尧, 2019)。鉴于此,本文将以蔡志忠漫画《论语》英译本为例,从美学视角出发,以《论语》的语言形式、叙事方式以及行文风格在译本中的变异为切入点,研究《论语》翻译中的变异与视觉化审美趣味的文化过滤因素之间的关系,并对视觉文化时代的文化典籍的变异特点和文本整合策略作一探讨。

二、 视觉化审美趣味与《论语》翻译变异

蔡志忠漫画《论语》英译本是《论语》翻译变异的典型代表。作为一种新的翻译现象,该英译本所取得的世界性的轰动效应,看似有些偶然,实则是视觉文化时代读者对这种新的视觉审美文化的认可和接受。视觉化审美趣味的满足,成为了读者阅读这部儒学的经典之作的动机之一。

视觉化审美趣味是指一种追求强烈视觉效果的审美旨趣和倾向,它和现代主义的衰落以及后现代主义的扩张密切联系在一起。审美趣味(Aesthetic Taste)是美学的核心范畴之一,从西方美学理论来看,其内涵大致包括三个方面: (1) 作为一个审美判断的术语,指审美活动中主体对对象的鉴赏判断(康德, 1964: 139);(2) 作为一个主体范畴,标志着个体对特定对象所呈现出来的审美偏爱(休谟, 2006: 210);(3) 作为一个社会范畴,受到社会情境所决定,是时代和文化需要的产物(布迪厄, 2001: 206)。可见,审美趣味作为一个整合的概念,体现为审美主体的某种审美品鉴能力和判断力,它受到社会经济、政治和文化以及其他意识形态因素的影响和制约。20世纪60年代以后,西方进入了所谓的后工业社会或者称后现代社会,整个文化领域出现了“视觉文化”(Visual Culture)的转向。所谓“视觉文化”,是指“文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,日益转向以形象为中心,特别是以影像为中心的感性主义形态”(米歇尔, 2006: 5)。英国社会学家斯科特·拉什(1990: 175)认为,“现代主义的文化基本上是一种话语文化,而后现代主义的文化则是一种形象的文化”。美国社会学家丹尼尔·贝尔(1989: 156)指出,“当代文化正在变成一种视觉文化,而不是一种印刷文化,这是千真万确的事实”。

进入视觉文化时代,无论是在文化产品的接受形式还是生产流通方式上,或是在文本的意义构成方式上,都和传统的以语言为媒介的读写文化时代的审美趣味和审美需求有诸多差异。特别是随着现代生活节奏的加速,数字化与信息化的高速发展,以视觉图像为主因的文化形式和文本形式逐渐受到关注和强调。周宪指出,“视觉文化的到来,似乎预示着传统的艺术形态彻底瓦解了,古典艺术中那种审美静观让位于当下的即刻的直接反应”(周宪, 2008: 5)。在此背景下,以《论语》为代表的中国古代厚重文本的翻译,也不可避免地遭遇到这种新文化的冲击,崭新的“图-语”式杂合文本诞生,这些翻译文本的出现与视觉文化时代受众审美趣味的过滤有着密不可分的联系。为了适应“图像转向”的趋势,蔡志忠及其译者对《论语》原本进行了种种变异处理,主要表现在三个方面: 其一是对核心概念词进行“具象化”改造;其二是采用“复调”的叙事方式;其三是将诗意的语言“平面化”。以下,将从这三个方面进行具体探讨。

三、 《论语》翻译中核心概念词的“具象化”

形式(Form)是美和艺术的本质或本体存在方式。对于文学作品而言,语言形式是审美创造的主要内容,在美的表达中意义重大。在“读图时代”,人们将关注的焦点从语言文字转向图像,图像成为标志性的审美元素。因此,在视觉化审美趣味的作用下,蔡志忠及其译者首先对《论语》的语言形式进行改造,采用“具象化”的方式将原作中凝练而深刻的儒家核心概念词转化成具体可感的图像描绘,这就导致原作在语言形式上的变异。

就语言形式而言,简洁凝练是中国古汉语语言的一个传统特征,也是《论语》原本在语言方面最明显的美学特征。《论语》成书于两千多年前的春秋战国时代,用古汉语写成,具有古汉语的一般词汇特征,即用词简洁凝练,一个字往往能传达万千神韵,所谓“辞以简隽称美,意以微妙见深”,给人以简约含蓄的美感。《论语》中的一系列核心概念词如“仁”、“君子”、“道”、“德”等,内涵丰富而广博,蕴含着精粹睿智的哲学意蕴。对于这些哲学范畴的理解,历代学者众说纷纭,不同的译者也采用不同的策略,“具象化”就是其中一种重要的视觉翻译法。下面,笔者将以“仁”、“君子”等核心词的翻译为例。

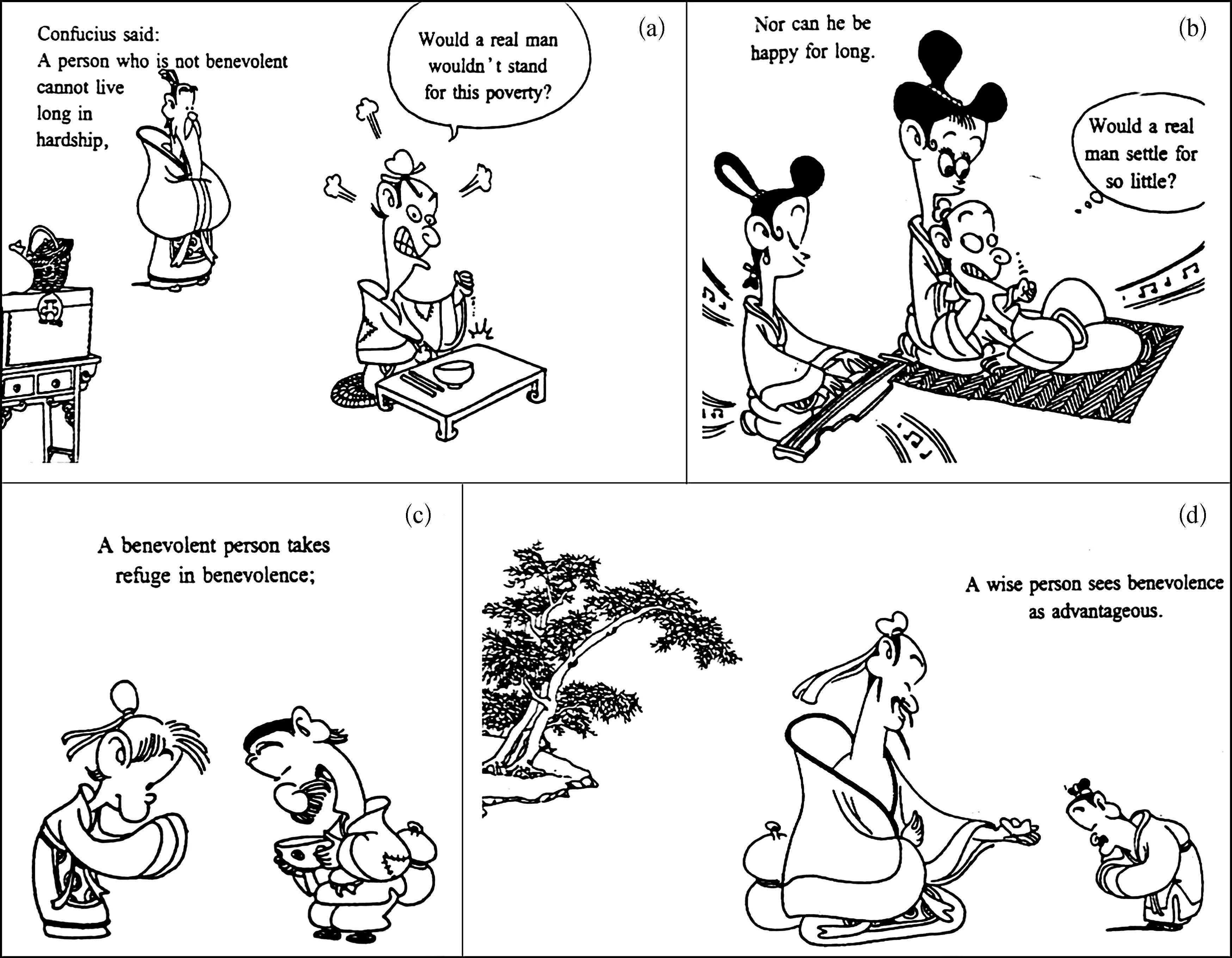

“仁”是《论语》的核心和要义所在,孔子的学说思想,无处不围绕着这个“仁”字展开。据统计,《论语》中“仁”字出现了109次,其意义深广而复杂。冯友兰指出,“孔子所谓的“仁”不仅仅是指某一种特殊德性,而是指一切德性的总和”(冯友兰, 2015: 62)。可见,“仁”是一个内涵极广的哲学范畴,几乎涵盖了人类道德生活的全部范围。针对原作中“仁”这一内涵丰富而凝练的哲学概念词语,蔡志忠《论语》漫画本采用“具象化”的翻译策略将其图解为不同主题的漫画。比如《论语·里仁》篇记载,“不仁者不可以久处约,不可以长处乐。仁者安仁,知者利仁。”意思是说,没有仁德的人不可能长久地处于穷困中,也不可能长久地处于安乐中。有仁德的人安于仁,聪明的人利用仁。这里的“仁”是一个统摄诸多伦理条目的抽象概念,“仁”是“全德”,“仁者”指具有全德的人。朱熹说:“仁者,本心之全德也”(朱熹, 2004: 150)。在翻译中,蔡志忠及其译者试图通过一组题为“Residing in Benevolence”的漫画来具体化、形象化地展示此处“仁”的意涵(如图1所示)。

图1. Residing in Benevolence(蔡志忠著,Bruya译,2005: 19)

可以看出,在图1(a)中,一名衣衫褴褛的男子看着桌上空空如也的碗,脸上露出愤怒的表情,他说:“Would a real man wouldn’t stand for this poverty?”,孔子站在一旁说道,“A person who is not benevolent cannot live long in hardship”;图1(b)中一名男子一边躺在美眷怀中,一边听歌女弹奏古筝,脸上露出不满足的神情,心里想着“Would a real man settle for so little?”;图1(c)中,一名衣着整齐的年轻男子在慷慨地施舍之后,正恭敬地向一名衣衫褴褛的老乞丐行礼,画面中的旁白说道,“A benevolent person takes refuge in benevolence”;在图1(d)中,一名身形高大、身着长袍的男子拾金不昧地把一绽银子还给另一名男子,画面中的旁白说道,“A wise person sees benevolence as advantageous”。在这里,蔡志忠及其译者通过生动而形象的漫画手法,以图文结合的特殊形式和象征喻意性的审美方式来表现儒家哲学概念“仁”的丰富内涵。把“不仁者”描绘为身处困顿之时的怨天尤人和富贵时的骄奢淫逸,如沉溺于声色享受;将“仁者”描绘为贫穷时保持气节和富贵时帮助他人,如拾金不昧、施舍乞丐。很显然,在儒家文化语境中,“仁”作为最高的道德原则和道德境界的表征,其内涵远远高于这四幅图像所呈现出来的画面意义。原文中孔子丰富而深刻的仁德观念在跨文化传递过程中被予以感性化和直观化的处理,虽然带来了跨文化接受的便利,但同时也过滤掉了原语的部分文化内涵,译语读者亦无法真正理解“仁”在孔子仁学思想中所代表的全部深意。但从视觉文化的视角而论,这样的“具象化”表现方式无不契合着当下人们的审美需求与精神享受,给阅读增添了新的意趣和视觉美感。

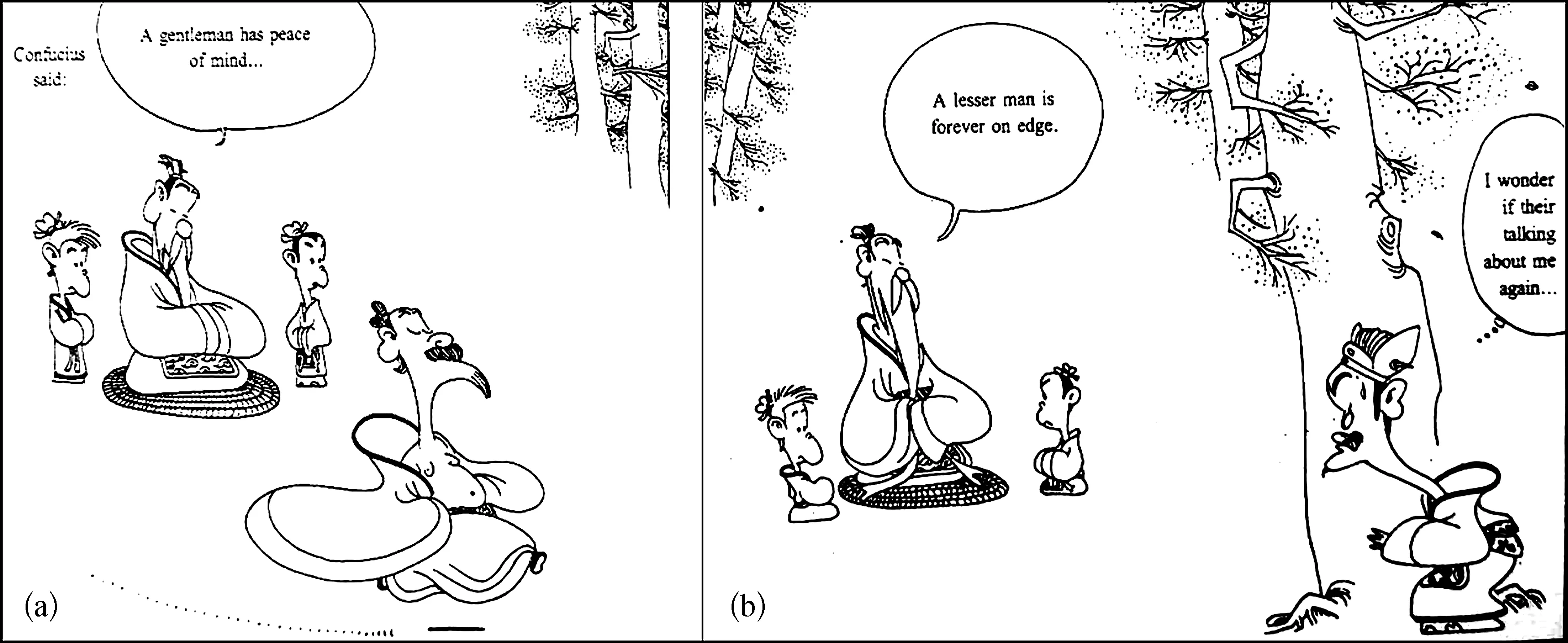

再来看“君子”一词的翻译。“君子”是《论语》中仅次于“仁”的核心概念词,在全书中一共出现了107次。杨伯峻认为,《论语》中的“君子”概念内含两个维度: 一是社会政治性,指在高位的人;二是伦理道德性,指有道德的人(杨伯峻,2009: 238)。作为儒家推崇的理想人格,孔子从不同的角度对“君子”的品格进行阐述以凸显其应有的思想、品格和精神风貌。陈卫平指出,“孔子对君子内在要素的规定,表现出知情意相统一和真善美相统一的意蕴”(陈卫平,2010: 217)。面对原文中“君子”这一核心概念词所蕴涵的丰富内涵,蔡志忠及其译者对其进行“具象化”改造,将复杂的哲思形象化。比如,孔子在《论语·述而》篇中说:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”意思是说,君子心境平坦宽广,小人内心多忧惧,经常局促忧愁。在翻译过程中,抽象性的文字被转化成直观性的图像描绘,一组题为“A Gentleman’s Freedom”的漫画为读者勾勒出了“君子”的形象(如图2所示)。

图2. A Gentleman’s Freedom(蔡志忠著,Bruya译,2005: 37)

从图2(a)中可以看出,一位穿着大袖宽衫、袒胸露腹、神情旷达的“君子”正在无拘无束、自由自在地信步漫游,此时端坐着的孔子向身旁站着的两名弟子说道,“A gentleman has peace of mind...”;在图2(b)中,一个头戴官帽,衣着讲究的“小人”,正躲在一棵树后面鬼鬼祟祟地偷听孔子与两名弟子的对话。他弯着身子,眉毛上挑,眼睛瞪大,头向前探,心里想着,“I wonder if their talking about me again...”,此时孔子对坐在身旁的两名弟子说道,“A lesser man is forever on edge”。漫画通过夸张的表现手法,用生动流畅的线条将“君子”塑造成袒胸露腹,豁达大度的乐观者形象。在古代,袒胸露腹、不结衣带不仅是坦荡、诚恳的表现,也有表达忠诚的含义。在此,抽象的文字和直观的图像彼此呼应,相得益彰,共同组成信息。正如罗兰巴特所说:“图像的意义,有时受到相应文字的‘点题’,使得读者对图像的解读不致漫无目的;有时,文字则是对图像意义的一种‘转播’,即文字只就图像本身做描述或说明”(Barthes, 1977: 41)。由此可见,对于此处“君子”的翻译而言,文与图之间的“互文性”阐发,扩大读者理解视域的同时,也使读者从中获得视觉化审美愉悦感和新奇感。

从上面的分析可以看出,对于原作中儒家核心概念词的翻译,蔡志忠漫画《论语》英译本主要通过设置不同的情景语境,塑造不同的人物角色,刻画其神态和动作来具体化、形象化地表现其意涵。在从文字到图像的过程中,凝练而抽象的概念被意境化为画面中鲜明生动的形象,“意中寓象,象中寓意”,呈现出一种视觉化的审美表征。这样的“具象化”表现方式,使读者在具体可感、丰富多样的表征形象中能够立即感受到美,直接获得审美愉悦感和惊奇感。正如康德所说的那样:“美是那不凭借概念而普遍令人愉快的”(康德, 1964: 50)。事实上,就中国传统审美文化而言,历来就有一种“言不尽意”、“立象以尽意”的传统,“象”在中国传统审美文化中具有举足轻重的地位,在某种程度上说,不抽象的、具体可感的“象”及其“意象”是构成中国文化独特审美趣味的核心要素。依据美学家叶朗的看法,“象”这个概念源于老子,他从“道”的本体论出发,论述了“道”含有“象”。到了《易传》,“象”成为一个通向审美形象的概念,提出了“书不尽言,言不尽意”和“立象以尽意”的美学命题。魏晋时期,宗炳提出了“澄怀观道”和“澄怀味象”的美学命题。此时,“象”的概念已经在相当程度上属于审美范畴了(叶朗,1985: 27-28)。因此,透过传统美学视镜来审视该译本所采用的“具象化”翻译方式,无疑让《论语》这部中国古代厚重文本倍增了可读性,有益于其在异域的流通过程中更好地被读者理解和接受,而通过核心概念词可视化这种形式,儒家核心概念的翻译也进入了另一种可能接受和理解的空间。正如有学者指出的,“由于中西方文化体系和价值观念不同,不同译者主体进行典籍翻译,在传递原文的思想内涵、哲学观念、审美意境以及艺术构思等方面就会出现多元化的阐释,也会出现多种译本形式”(许多、许钧, 2017)。不过,需要指出的一点是,视觉性与图像化的结果一方面将核心概念词的深义具体化和直观化,另一方面也可能会忽略或过滤掉原文的部分文化内涵,导致博大精深的儒家思想在译本中的变形。

四、 《论语》翻译中“复调”的叙事方式

“复调”是艺术创造的重要范畴。在视觉化审美趣味的作用下,蔡志忠漫画《论语》英译本不仅仅对原作中的凝练而抽象的核心概念进行“具象化”改造,同时也对原作中单一的、独白式的叙事方式进行“复调式”处理,让读者在图文混杂的交替阅读中获得了一种对话或复调的审美感受。对《论语》原本进行“复调”创作并非首次出现,杨柳在对林语堂的研究中发现,林语堂在编译《孔子的智慧》的时候,并非只是把《论语》当翻版,而是特意在《四书》《五经》中挑选各种儒家专论或散文,把《孔子的智慧》变成了一本儒家学说的“大合唱”,具有多声部对话的复调效果(杨柳,2005: 95)。与林语堂在编译时刻意加工的这种语篇与语篇之间的“复调”结构不同,蔡志忠及其译者主要是通过不同人物之间的对话形式来实现译本中“复调式”的叙述模式。

“独白式”的语录是《论语》原本在叙事方面的一大特色。全书的叙事方式就是以孔子作为中心叙事者,通过“子曰”、“问-子曰”这种个人独论的叙述方式来发表对于某一问题的见解、看法或阐释哲学道理,而这种“独白式”的叙事方式旨在最大程度地维护孔子的圣人形象和权威地位。然而,蔡志忠的《论语》漫画本打破了这种单一维度的语录形态,以“众声喧哗”的复调式、多音部,拼贴出众多叙事声音。比如,在《论语·雍也》篇中,孔子说:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这里,孔子以个人“独白”的叙事方式发表了对学习与修德的看法,强调求学者要由知道了解自觉上升到喜好,再由喜好上升到以之为乐的境界。在翻译过程中,蔡志忠及其译者跳出了单一维度的叙事模式,将原文改编成一则题为“The Delight of Study”包含有对话的小故事(如图3所示)。

图3. The Delight of Study(蔡志忠著,Bruya译,2005: 32)

在这里,对于故事主题的表达采用了多种叙事视角,既有孔子的自述,又有另外三个人物角色(“知之者”、“好之者”和“乐之者”)的他述,他们从不同的视角发表了各自不同的意见和看法。在图3(a)中,一位“知之者”手里夹着一本厚厚的书,他表情高傲地向别人说道,“I know that there are many advantage to studying”;图3(b)中一位“乐知者”正在书写,他微笑地对“知之者”说道,“this is kind of interesting”,“知之者”听后感觉摸不着头脑,仿佛还要向他再探讨学习中的乐趣;图3(c)中一位“乐之者”正在专心致志地读书,他嘴角露出微笑,神情愉悦地说道,“I get great pleasure from studying”。在多视角叙事结构中,除了孔子的声音之外,还包括了另外三个人物的声音,不同的声音具有相对独立性,同时又可以互相参照,审视的是同一个主题,多种声音的交织产生了多声部对话的复调效果。

又比如,在《论语·卫灵公》篇中,孔子说:“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”此处是孔子个人的独白,也可看作是省略了具体语境的叙述,旨在阐释遇事不人云亦云、要从事实出发做出独立判断的道理。蔡志忠及其译者在翻译过程中首先拟定了本章的标题“Be Skeptical”,并加入了人物对话和情节描绘,以小故事的形式来诠释原文的内涵(如图4所示)。

图4. Be Skeptical(蔡志忠著,Bruya译,2005: 57)

此故事采用了“复调式”的叙事方式从多角度、多层面来展示故事的主题。在图4(a)中,一群人聚在一起,其中一个人说道,“This guy is despicable”,有些人就立刻当真了,他们脸上露出厌恶的表情,轻易相信了他的话。只有孔子反问了一句“Really?”,表明了他对别人的评价持怀疑的态度;在图4(b)中,孔子随即向他人询问“Is he really that bad?”,虽然对方没有给出明确的答案,但是充分体现了求实的态度;图4(c)描绘了和第一幅相似的场景,其中一个人说道,“This guy is wonderful!”,从其他人喜悦的表情可以看出他们都持认同的态度,只有孔子发出了“Really”的疑问。事后孔子又自己陈述道,“When everyone labels a person as good or bad, you must look into it for yourself before accepting it”。在这里,故事主题的表达并非由一个单维的叙事来完成,而是分成几个有机的部分同时进行表达。画面中围绕人物角色身边发生的故事具有相对独立性,同时又保持着彼此间的密切联系,各种声音相互交织、相互影响,共同构成译本中多声部的复调叙事模式。

总而言之,在蔡志忠漫画《论语》英译本中,虽然主要叙述者仍是孔子,但是叙事声音不再集中于孔子这一个人物,而是多个人物声音的相互交织和补充。这种“复调式”的叙述方式改变了原作中孔子声音占支配地位的状况,不同人物从各自不同的角度讲述自己的故事,呈现出他们各自独立的声音,具有同等的重要性。正如陆洋指出的那样,视觉文化时代“图-语”互文形式极大地改变了文本的叙事方式、读者的阅读习惯和审美趣味。读者在阅读时获得的不是统一的,而是双重的、平行的审美感觉(陆洋,2003)。通过这种“复调式”的叙述模式,把抽象而深刻的儒家思想故事化和通俗化,降低了阅读的难度,为实现《论语》的跨文化传播提供了一种新的手段和策略。有论者认为,蔡志忠及其译者所采用的这一看似剑走偏锋的传播方式对跨文化传播具有积极的启示作用(许雷等,2010)。翻译始终面向读者,肖辉指出,“对于同一外语文本,在不同的历史时期就可能采取不同的翻译策略”(肖辉,2020)。可以说,蔡志忠漫画《论语》英译本中所采用的“复调式”叙述策略,在满足视觉文化时代读者通俗化审美需要和审美趣味的同时,也是对《论语》文本本身蕴含着的一种自由的对话精神、文本互照思想的契合与回归。

五、 《论语》翻译中诗意语言的“平面化”

诗意语言的“平面化”是指语言的日常化、零碎化和口语化。在“读图时代”,图像就是力量,当图像和语言结合时,图像的影响力变为首要,所配语言则变得次要(Barry, 1997: 78)。因此,在视觉化审美趣味的作用下,原作中文质彬彬、诗意浓郁的语言被转换为“平面化”的语言,《论语》的语音美、语言美在翻译过程中不可避免地被掩盖或被淡化了。

《论语》的语言表达具有鲜明的艺术特色。《文心雕龙·征圣》云:“夫子风采,溢于格言”,这样的语言风格使《论语》原本蕴含着独特的美学意义和诗学价值。在句法层面,孔子善于把丰富深邃的哲理浓缩在优美洗炼的句式之中,全文三言至六言的句子俯拾即是,句式整齐对称而又富于变化,既在形式上给人以美的感受,又在节奏上给人以流畅的节奏感及和谐流动的美感。在修辞层面,原作中所涉修辞手段非常广泛,对偶、比喻、借代、反复、设问等等,不一而足,修辞手法的大量使用极大地增强了原文的表现力与美感,使《论语》原本语言充满了立体化、诗性化色彩。然而,在翻译过程中,该漫画本的英文译者却对其语言进行了“平面化”过滤。比如:

原文: 子曰:“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”(《论语·卫灵公》)

译文1: Confucius said: When everyone labels a person as good or bad, you must look into it for yourself before accepting it.(蔡志忠著, Bruya译, 2005: 57)

试比较韦利和刘殿爵的译文:

译文2: The Master said, “When everyone dislikes a man, enquiry is necessary; when everyone likes a man, enquiry is necessary.”(Waley, 1938: 198)

译文3: The Master said, “Be sure to go carefully into the case of the man who is disliked by the multitude. Be sure to go carefully into the case of the man who is liked by the multitude.”(Lau, 1992: 191)

原文是整齐划一对偶句,具有一种对称美和均衡美。同时,每句均以“焉”字收尾,产生押韵的效果,给人以音韵和谐的美感。通过对比方式来说理,增强了语言的表现力和说服力,让读者更容易了解作者的意图。在此例中,译者布雅采用“语句凝缩”(sentence condensation)的方式,把原文中的两个分句合并为一句,完全打破了原文的句式结构,译文没有保留原文整齐对称的形式美,也没有任何节奏美与韵律美的再现。相比之下,韦利和刘殿爵两位译者都尽量再现了原文的形式美和音韵美。韦利用了两个“when”引导的条件状语从句,句式对应相当成功;刘殿爵则使用了两个句式完全一样的祈使句“Be sure to”,一方面加强了说话人的语气和对所说内容的确信态度,另一方面也达到了保留原文形式美的效果。与此同时,韦利和刘殿爵也顾及到了原文词语的语音效果,通过运用重复和尾韵的修辞手法,再现了原作音韵和谐的审美效果。其中韦利的译文尤其出色,既整齐对称,音韵和谐,又显得简洁凝练。再来看另一个例子。

原文: 子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《论语·子罕》)

译文1: Confucius said: The commander of a great military can be taken;But not the will a commoner.(蔡志忠著, Bruya译, 2005: 41)

试比较安乐哲、罗斯文和沃森的译文:

译文2: The Master said, “The Combined Armies can be deprived of their commander, but common peasants cannot be deprived of their purposes.” (Ames & Rosemont, 1998: 132)

译文3: The Master said, “The Three Armies may be stripped of their commander, but even a simple commoner cannot be deprived of his will.”(Watson, 2007: 63)

原文是一组对偶句,而对比、映衬等修辞格的运用,使道德的说教变得形象生动,意兴盎然。从形式上看,结构相同,词性相对,具有整齐匀称的形式美;同时,每句均以“也”字收尾,一气贯通,和美悦耳,产生了音韵和谐的美感。从内容方面说,通过运用映衬的修辞手法,把“三军”的“可夺帅”与“匹夫”的“不可夺志”彼此互衬,形成鲜明对比,籍此阐明主体精神意志的重要性。但是,译者布雅把原文分解成两个结构松散的零碎句(chopped-up sentence),原文整齐匀称的对偶句结构被改变了。此外,原文同音同字收尾所呈现出来的鲜明的律动美在译文中已了无踪影,致使译文语言的表现力及美感大打折扣。比较而言,安乐哲、罗斯文和沃森的译文就显得工整了许多。两位译者较好地保留了原文对偶的修辞特点。安乐哲、罗斯文的译文采用相同的动“be deprived of”,句式一致,各句字数相当,看起来要更加整齐,更富形式美;而沃森的译文则用了两个不同动词“be stripped of”和“be deprived of”,句式显得较为灵活多变。不过遗憾的是,安乐哲、罗斯文和沃森的译文都未将原文的尾韵译出,译语读者也就无法体会到原文所具有的独特语音效果。可见,要在保证意义准确传达的基础上再现原文的形式美和音韵美,这对译者来说是极其艰难的。

由此可见,对于原作中极具审美特性的语言表述,蔡志忠漫画《论语》英译本大多采取归化翻译的策略,以“语句凝缩”的方式力求在语言规范上接近英语的行文习惯;并使用大量结构松散的零碎句,以增加译文语言的流畅性和透明性。周宪指出:“在文配图时代,文字不但沦为图像的脚注,更有甚者,图像不可避免地将文字叙述平面化和直观化了”(周宪,2002: 76)。可见,“读图时代”读者对于图文并茂的视觉需求和审美趣味正是译者对原文的美学特色进行过滤的重要原因。译者在翻译过程中竭力将读者的注意力从文字引向图像本身,忽视了《论语》原本语言所具有的独特的审美特质,如此一来,语言“平面化”的产生便在所难免。

六、 结语

通过对《论语》翻译中的变异与视觉化审美趣味的过滤因素的关系的研究发现,蔡志忠漫画《论语》英译本在语言形式、文体风格、修辞手法、叙事方式等都方面发生了不同程度的变异,这些变异现象的出现与视觉化审美趣味、中西语言风格和审美传统的差异等过滤因素密切相关。视觉文化时代的审美趣味是造成蔡志忠漫画《论语》英译本中核心概念词的“具象化”、叙事方式的“复调”以及诗意语言“平面化”现象的重要成因。翻译是一种特殊的审美创造活动,因此它不可避免地受到时代审美趣味的影响与制约。与此同时,由于中西语言的差异、以及《论语》本身所具有的独特的美学特点,《论语》翻译中美学层面的变异现象变得更加突出。蔡志忠及其译者主要采用解构和本土化两种翻译策略。解构性译法借助漫画这一独特的诠释模式对儒家经典文本进行视觉化解读,将其改造为通俗化、大众化的图像文本,旨在最大程度地满足“读图时代”读者对于文本的视觉性需求。本土化手法将原作中独特的语言表述转换成“平面化”的表达,使译本更接近译语读者的语言习惯和思维模式。蔡志忠漫画《论语》英译本中所采用的视觉化翻译策略,反映出了蔡志忠及其译者的视觉文化立场、诗学观念和视觉化审美趣味,这是促成《论语》原本发生变异的关键。

翻译不是一蹴而就的,需要多文本的协调互补共同构建一个理解和接受的世界,蔡志忠漫画《论语》英译本作为《论语》众多翻译文本中的一种,对其翻译和文化传播起到了很好的补充和引导的作用,拓展了《论语》理解的更多可能性。许钧就指出,“在目前阶段,为了更好地推进中国文学在西方的接受,译者在翻译中有必要对原著进行适当调整,使之在更大程度上契合译语读者的阅读习惯和期待视野”(许钧,2014)。很显然,对于儒家经典文本《论语》的跨文化翻译而言,视觉文化时代译者对原语文本有意识地“过滤”,成功吸引了读者的审美注意,它有助于文本在异域的流通过程中更好地被读者品鉴和接受,对于中国文化的对外传播具有积极的意义。当然,从上面的分析也可以发现,将《论语》这部儒家经典图解为漫画的形式,也同时存在着原作中的美在翻译中失落的可能性,而“平面化”对原本美学形式的削弱也会部分影响中国文化原汁原味地“走出去”。刘云虹认为,“由于翻译活动的复杂性与阶段性,当前的中国文学外译批评仍要切实关注文学翻译场域中的各方面因素,深入探讨文学再创造的‘度’的问题,力求在再现原文的语言文化异质性与译文的可接受性之间更为理性地建立一种平衡”(刘云虹,2021)。因此,对于视觉时代下的中国文化典籍的翻译而言,译者需要在对其内容进行视觉化“过滤”的同时更加注意语言形式的美化,以便更好地向世界呈现原汁原味的中国美学,让世界领略到中国文化的独特魅力。只有在“忠实”与“过滤”的辩证关系中寻找文本转换的最佳结合点,才能让蕴含中国独特文化的典籍作品切实有效地“走出去”。