国际传播视阈下对外翻译研究:理论建构与应用价值*

2022-12-28蒋庆胜

吴 赟 蒋庆胜

同济大学

提 要: 做好国际传播,提升国际传播能力是当前国家发展的战略需求和哲学社会科学的研究热点,而对外翻译是国际传播能力建设中不可或缺的组成部分。本文基于对外翻译的政治自利性、跨文化性以及跨境对话属性,论述其跨学科理论基础、运作机制、应用场域,以推动对外翻译在理论层面的深入发展,助力国际传播视野下对外翻译的实践拓展。

1. 引言

加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,是新历史语境下国家发展的重要战略,也是解决“有理说不出,说了传不开”的话语困境,构建融通中外的对外话语体系的核心所在。在媒介、新闻、叙事这三大国际传播能力建设的内涵向度中(何国平,2009;史安斌、廖鲽尔,2016等),翻译是串联其间,连通不同国家、不同地域、不同文化的关键桥梁,是国际传播从始发源语走向目标语彼岸的“最后一公里”。

当下对于翻译如何服务于国际传播的学理研究还有待加强。长期以来,翻译研究秉持“翻译的目的语必须是译者的母语”(Venuti, 1995: 37)的母语原则,以外语为目的语的译出,即对外翻译活动尚未在其运作属性、机制和应用价值等方面得到充分探索,未能充分衔接并呼应国际传播能力建设的时代需求。鉴于此,本文拟在国际传播视域下,从对外翻译的跨学科理论基础、运作机制、应用场域等方面展开论述,以推动对外翻译在理论层面的深入发展,助力国际传播视野下对外翻译的实践拓展。

2. 国际传播视阈下对外翻译的概念与属性

“国际传播”,顾名思义,指的是超越国与国界限的传播活动,最初泛指“在各民族、各国家之间进行的传播”(Fortner, 1993: 6)。这一概念与全球传播、跨文化传播等侧重不同,更为强调以国家、社会为单位,因此随后衍生了一些更为具体细致的界定,如认为国际传播是指“通过大众传播媒介进行的跨越民族国界、具有强烈政治属性的跨文化信息交流与沟通”(陆小华,2020: 2)。在中国的时代语境下,国际传播活动的基本指向为立足本土,面向域外,其所开展的跨国别、跨文化信息交流以多种传统和新兴媒介为载体,往往需要以国外受众语言为桥梁,侧重故事性叙事与传播。语言、叙事、媒介这几个维度构建了国际传播的基本视阈,也使得对外翻译活动成为国际传播活动的基本构成。

2.1 对外翻译的定义

界定对外翻译,并将其与其他翻译行为区分开来的关键在于译者运用语言的方向性: 从母语译入非母语(Baker & Saldanha, 2020: 152)的实践行为被称为对外翻译,反之则是对内翻译(Pokorn, 2005: X; Grosman, 2000: 45等)。对于对外翻译而言,翻译发生的动机是源语国家译者出于加强与目标语国家和文化的联系与互动,改变目标语国家受众对源语国的形象认知与文化预设等需求,也就是说,对外翻译行为的发生主要是由源语国内部需求所驱动的。因此,可以将对外翻译进一步定义为源语国译者基于国家发展、实现文化交流、获得世界理解、构建国家形象、提升国家软实力等需要,主动开展的由本国语言转换为他国语言的翻译行为。

在我国加强国际传播能力的历史语境下,对外翻译在开展跨文化对话与交流、输出本国价值观、改变固有偏见、塑造积极的源语国形象等方面发挥着不容忽视的桥梁作用,成为我国文化战略的关键构成。如黄友义先生所言,“以国家的国际传播和文化交流需求为导向,以中国译者为主的对外翻译机制对于增强中国的软实力,向国际受众呈现中国智慧和中国魅力,介绍一个全面、真实、立体的中国,已经成为实现中华民族伟大复兴中国梦不可或缺的组成部分”(2022: 12)。因此,中国的翻译事业不能简单化仰仗他人,还得依靠自主的对外翻译来提升国际传播能力。作为跨国语言传播的前提,对外翻译通过提供符合国家立场的权威解释,构建我国对外话语,以帮助形成国际受众的锚定参照(anchoring point),为其理解和接受中国话语、观念与思想架构桥梁。

2.2 对外翻译的属性

基于国际传播发生的语境与要求,对外翻译从目标取向、活动内容、主体行为等方面呈现出多重属性:

其一,对外翻译作为公共外交的重要手段之一,以提升本国国家形象与文化软实力为主要目标,因而带有着突出的政治自利性。公共外交通过译介传播等方式,把文化产品当作外交的内容和路径,以影响受众对本国的态度,最终服务于本国对外战略(Flotow, 2018),换言之,维护国家利益是对外翻译的基本目标。更具体地说,译者把本国的文化、思想、技术知识等,经由话语主体的翻译阐释,通过大众传播媒介进行跨越民族国界的信息交流与沟通,以此提升民族及国家在国际社会的整体形象。立足国家立场是译者的出发点,维护国家利益是译者的核心目标,由此发生的翻译活动指向设定的目标地域及国家的民众。这也正是国际传播的本质所在,国际传播从根本上以“政治为主轴”(杨扬、中传岩,2019: 81),与国际政治和意识形态密切相关(董璐,2016: 11)。因此,国际传播视野下的对外翻译通过语言层面的转换与国家政治属性有着千丝万缕的联系。

此外,对外翻译在实施过程中,虽以强调自身国家利益为根本目标,但其目标的实现暗含着对获得受众认同的期待,这与公共外交强调双向理解和双向交流(Hartig, 2016: 673),从信息发布转向关系建构(Sevin, 2017: 198)的属性相契合。认同,不仅包括对一国的经济、文化等方面的理解和认可,也表现为对政权合法性的认可,以及对一国人民的好感度和接受度等(温特,2000: 27)。但认同不会自然发生,需要主动争取,对外翻译提倡的主动译出即成为争取国际认同的重要方式之一。想要实现其公共外交目的,成为国家之间以及跨国民众间关系的粘合剂,就要立足源语与目标语的双向需求,从源语国家及文化的政治、经济等驱动力出发,同时充分了解及尊重目标语国家受众的期待与需要,把握他们的阅读期待、审美倾向与接受心理等,以促动交流为本旨,构筑能够满足源语供应需求与目标语接受需求的公共外交行为,在国际政治中发挥更加显著的作用。

其二,由于对外翻译的目的之一是希望本国的文化、思想与观念等能够得到广泛传播,因此,对外翻译又自带鲜明的跨文化传播属性。虽然翻译与传播在研究传统、视角、内容、旨趣等方面都大异其趣,但在促进交流互鉴方面又具有强烈的一致性。在一定意义上,翻译可看作是涉及两种语言的特殊传播(谢柯、廖雪汝,2016: 15)。国际传播虽然需要跨地域、跨民族与跨国界,但根本上在于跨语言与文化,而对外翻译的核心就在于语言层面的转换与文化层面的阐释。

在具体的跨文化对外翻译活动中,译者从本国文化出发,通过多种叙事、媒介与模态,推动信息、符号、观念及意识形态在目标国家和地区内流动。在当下媒介手段日趋多样与丰富的时代,信息传播的阻隔大为减弱,文化外交形式与内容变得愈加丰富多彩,各种文化要素在全球社会中不断流动、共享、渗透和互相影响。电影、动漫、网文等流行文化已经成为文化外交的重要构成。对外翻译在时代语境的迅捷发展下,通过内容多元化、形态多样化以及产品可视化,实现多模态的传播叙事。图画、色彩等视觉信息对语言叙述起到补充或放大作用(Oittinen, 2008),可被视为在具体情况下具有同等意义创造潜力的重要模式,而不仅仅是对文本视觉信息的点缀或说明(Borodo, 2015: 23),这也赋予了对外翻译跨越国家、民族、语言等差异的多模态模式和手段。

其三,由于对外翻译有赖于译者的主体性发挥,译者对源文本开展解读、阐释与评价,并通过包括前言、注释、后记等多种方式与受众进行沟通,因此,对外翻译具有以跨境对话为特征的自我叙事属性。在巴赫金看来,人类生活的一切关系和一切表现形式都离不开对话,对话无所不在,它浸透了整个人类的语言(Bakhtin, 1986: 72-74)。而翻译作为语言转换活动正是对话性的重要体现。Baker(2006)认为,翻译是一种叙事行为,可参与到国际政治话语的构建与传播之中。更具体地说,翻译是作者、译者、读者共同参与的以文本为题、以文化语境为背景的一场对话(陈历明,2006: 62)。发起对话的译者借助翻译实践来开展自我叙事,以期获得他国受众的认同,并进而关系到国际话语权的塑造与国家形象的树立和提升。在这一过程中,翻译的叙事内容、路径与方式选择决定了翻译产品是否能够通达地进入他国语境,在中国故事与他者的对话过程中消弭因文化传统和价值观念差异形成的误读和曲解。

顺畅的跨境对话建立在熟知目标语国的接受需求的基础上。“只有在翻译主体的选择与目的语读者的需要相符合或巧合时,译作才会受到欢迎”(马士奎,2010: 37)。要注意的是,主动对外翻译行为受自我文化及观念输出的需求驱动,往往将目标语国受众的接受需求置于次席,这样开展的自我叙事恐缺乏与目标语文化体系受众、市场之间的有效互动,使得翻译成为一场缺少对话的独角戏。在国际传播的历史实践中,诸如“韬光养晦”“红色基因”等中国特色话语概念,由于没有及时对外提供准确的意义阐释和权威翻译译本,导致被误解并造成恶劣影响的案例不在少数。因此,在对外翻译的自我叙事属性中,强调其中的对话性,也就是使得信息和思想的同等价值在不同意识之间产生相互作用,成为了翻译产品超越各国国界、进行有效国际传播的关键。

3. 对外翻译的理论基础与运作机制

3.1 对外翻译的跨学科理论基础

从上文论述可见,对外翻译作为国际传播的重要构成,以政治自利性、跨文化传播性以及跨境对话为特征的自我叙事属性为三大特征。这也说明对外翻译是一个含有多种学科属性的概念,政治学、翻译学以及传播学相互融通,共同作用,为对外翻译研究筑就了多学科交叉的学理基础。

“对外翻译”对于国家利益的维护使得政治学成为其学理基础之一。可以说,国际政治最终都会归结到国家利益问题上(霍夫曼,1990: 94),而对外翻译是通过对话语的运用来维护国家利益。国际政治的知识体系如建构主义、自由主义理论、文化国际主义理论以及软实力等概念都给对外翻译的研究带来了启示。如在建构主义看来,诸如国家形象、国家安全等涉及国家利益的诸多方面,在国际交往中通过语言或话语建构的情形非常普遍。国家的对外政策很大程度上依赖于国与国之间的主观了解和期望,依赖于构建自身(self)和对方(the other)观念的知识分配(Wendt, 1992: 397),这在政治层面清晰构画了对外翻译的驱动力。正如著名软实力研究者约瑟夫·奈所言,“我们需要更好地去理解别人脑海里都在想什么以及我们可以分享怎样的价值观,这就是为什么交流往往比纯粹的广播更为有效”(Nye, 2008: 95),这就为如何实施有效的对外翻译提出了明确的指向。同时,国际关系理论家们也广泛吸收了诸如哈贝马斯的互动交往理论、生活世界概念以及后现代主义者福柯、哈贝马斯等人的话语理论,将国际交往看作通过话语互动建立起来的生活世界(赵洋,2013)。着眼于话语建构的对外翻译研究也成为国际政治领域中一个具象而微的研究命题。

“对外翻译”通过调用语言资源达成交际目标,使其研究以翻译学学理为根本依归。对译者而言,翻译的直接对象,即语言,承载着交际的解读资源、施为资源、人际资源、评价资源、解释资源。语言的上述资源属性促成了译者与读者的多层面对话。译者使用目的语对源语进行解读本身就是翻译的必然环节。同时,译者还可使用目的语对源语进行翻译难易程度、审美取向等的评价,对源语表达的对于目标语受众而言存在理解困难的地点、事件、资料来源等进行解释说明,这些都是在施行相应的言语行为。通过上述行为,译者与受众形成知识、认知、情感等方面的共同体,受众由此形成对译者某种程度上的依赖、信任、质疑、抱怨等,译者从而建立起与受众或密切或疏远的人际联系。总之,译者对源语的解读、解释、评价等成为读者或受众获取并认同话语、观念及思想的根源,因此翻译学及语言学等一系列的理论探索都成为对外翻译和国际传播有效进行的直接依据。如翻译研究的作者中心、文本中心和译者中心的研究范式递变,从作者权威向文本中心及至受众中心,体现了翻译学在注重源语端的同时,日渐注重受众与效果研究,优化媒介、话语、政府、受众之间的连接,这与国际传播活动施为的本旨相一致;“文化转向”把翻译视作一个与社会文化因素相互作用的动态综合体系,与国际传播研究的多元综合性如出一辙;而翻译的“媒介转向”更加关注翻译与媒体、翻译与传播的互动与影响,互联网时代的众包翻译、粉丝翻译,以及跨媒介的多模态翻译,是翻译研究的新兴文化生产方式,也是国际传播实践开展的重要维度。

再次,对外翻译自带的传播属性使其研究从传播学学理中得到直接滋养。传播学自身就具有交叉性和综合性特点,主要研究信息的产生、加工、传输以及效能与反馈,主体、信息与对象的交互作用,各种符号系统的形成及其传播中的功能,各种传播媒介的功能与地位,传播过程中各要素的关联与制约等等,这些与翻译研究的重要议题虽有不同侧重,但基本同源。聚焦到对外翻译研究,借用传播学的思想,媒体的主动传播会产生信息锚定效应,深刻影响信息掌握相对不足的人们;媒体不一定能主导受众怎样去看待或思考一件事,但却能够成功地让他们思考或关注什么(Cohen, 1963: 13),这与对外翻译活动的媒介属性和导向相一致。在实施整个对外翻译的过程中,译者则可发挥传播学中信息流通的“把关人”作用,摒除信息源中的“噪音”,即影响目的语受众理解的信息,及时关注信息反馈,最终实现翻译的传播目的。而对外翻译的精准化要求中,受众和效果研究一向是关键议题。受众和效果研究是传播学诞生的合法性基础(1)廖圣清,2021,科学推进中国传播学学术体系建设,《中国青年报》9月14日.,从舆论引导、议程设置等方面入手,在做好主流的定量和定性分析方法上,加强对社交媒体等的非结构性数据的挖掘和分析是提升国际传播能力的重要突破口。

盘点对外翻译的多学科理论基础,主要意义在于指导研究和实践。政治学、翻译学、传播学彼此串联,形成围绕国家利益、翻译策略、传播形态等方面对外翻译研究的分析路径。具体而言,对外翻译主要是为维护国家利益,基于此进行传播形态以及翻译方式的选择。就传播形态而言,“对外宣传——对外说明——对外传播——公共外交”的变迁路径(刘小燕、李静,2021: 73)作为国际传播形态的发展走向,预示着对外翻译愈加与公共外交相结合,使得国际传播的政治目的趋于隐含化,交际主体更加多元,受众趋于平民化,进而更加推动分众化、精准化的对外翻译介入,根据不同的文本或需要,利用好目标语对源语的解读、解释、评价等,把目标语当作人际资源和施为资源,以实现国际传播的行事目标和人际目标。

3.2 对外翻译的运作机制

对外翻译本质上是一种实践行为,有着自身的运作机制。现有的如公共外交等研究已有涉猎国与国之间的交际互动模式,可为提炼对外翻译的机制提供借鉴。由于带有显性政治目的的内容并不利于国际传播,尤其不利于在对象国家或地区的普通大众中获得共鸣并产生认同,因而致力于在外国民众间开展广泛交流和对话的公共外交活动愈加重要。通过考察公共外交的运作,可以窥见对外翻译如何在政治属性驱动下,为国家的国际形象和国际话语权提升等目标服务和运作。

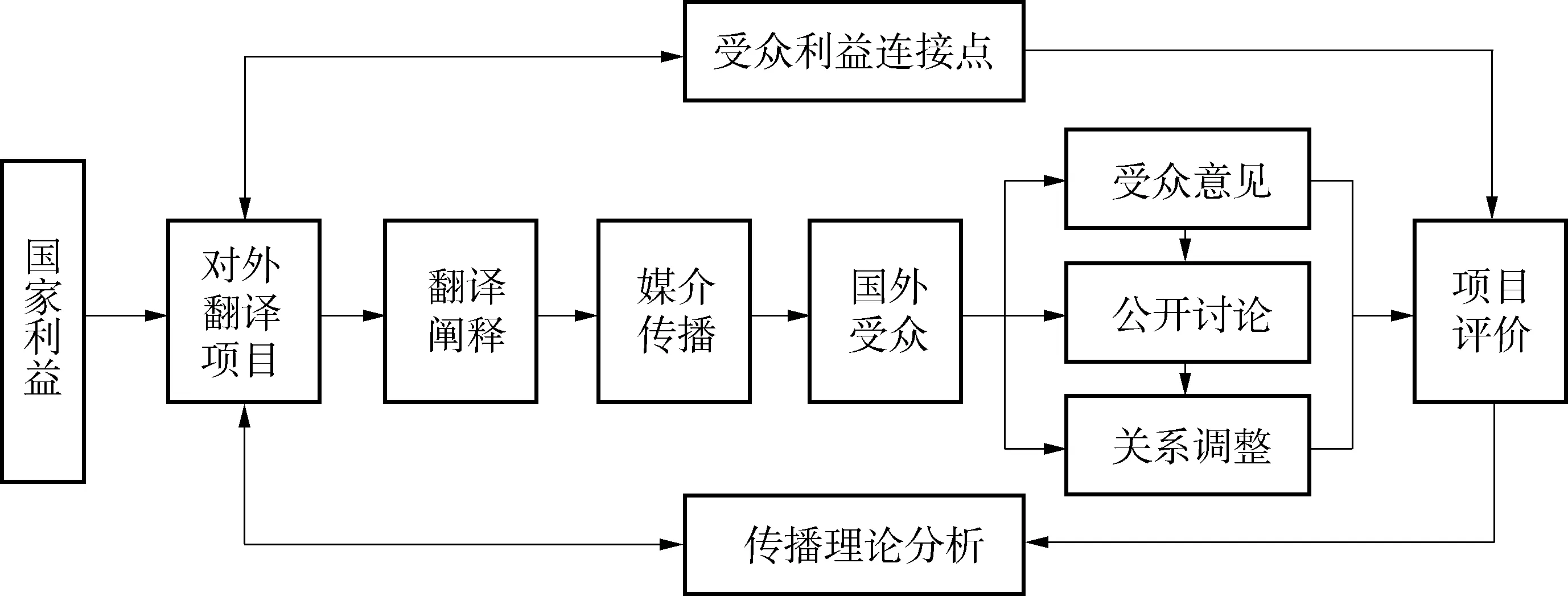

有研究聚焦了美国、瑞典和土耳其三国的公共外交,并从各自的公共外交政策和行为中提炼了公共外交运作的普遍机制,即发起国围绕国家软实力进行公共关系项目开发,再传递给外国公众,之后跟踪目标国公众的意见,以及观察项目对公共关系的调节和影响作用,通过倾听公众的讨论,最后归结到公共外交政策的对应调整(见Sevin, 2017: 190)。基于此,并融入上文所述的政治学、翻译学、传播学等学理元素,国际传播视域下的对外翻译活动的过程机制可如下图所示:

对外翻译运作机制图

国际传播视域下的对外翻译始终以维护国家利益为核心目标,否则对外翻译实践就会失去驱动力。因而,对外翻译项目的遴选与组织往往是基于国家利益的考虑。一个具体的对外翻译项目,首先需要经由翻译的阐释,具体包括前文所述的解读、评价、阐释、人际等行为,也就是说,译者利用目标语作为源文本意义的解读资源与评价资源,并作为与受众进行交流的施为资源和人际资源,通过副文本等方式实现行事目标来拉近与受众的距离,改善与受众的关系。翻译完成之后,经由媒介的传播,具体指印刷媒介和电子媒介在内的多元媒介文化形态,以文字、图像、音频、视频等形式,沟通、联系并在国外受众中完成宣传、传播、舆论影响以及文化积累等功能,营造信息、观念以及思想的真实性、在场性、感染力和可受性,以实现该实践活动在异域的理解、影响与认同。

值得注意的是,在整个活动流程中,国外受众是其中的关键环节。通过对受众意见的调查,分析由项目所引起的双方关系的调节,以及关注项目所引发的公开讨论,形成对对外翻译项目的评价。而对受众的分析与评价可归结至“受众利益连接点”,意指对外翻译不仅受源语国国家利益驱动,同时也要参照受众的利益结合点,才能更好地促进传播与交流;也就是说,翻译阐释可以建构原文本与受众的利益结合点,形成有利的交往基础。以美国富兰克林图书项目在阿拉伯世界的译介为例,LivesofPoorBoysWhoBecameFamous这本美国畅销书在被译入阿拉伯语时,删除了源文本中的一些美国名人,新加入了中东及周边地区的知名人士,如乌尔都语版本增加了巴基斯坦著名作家和诗人Abdul Majid Salik,伊朗语版本增加了由国王父亲撰写的自传专章(吴赟,2020: 601)。诸如此类的做法就是把语言当作资源,通过适当的翻译改写,使之与目标受众的利益或兴趣点关联起来,拉近与受众的距离,实现更理想的传播效果。

还需说明的是,在“对外翻译项目”与“受众利益连接点”和“传播理论分析”之间由双向箭头连接,意味着在对翻译项目进行翻译阐释的同时,行为主体需考虑到受众的接受预期以及按照传播学理论的启示开展翻译。同时,在对外翻译项目经过受众的接受与评价反馈之后,行为主体还会再次参考与调整项目与受众的连接点以及与传播理论的契合程度,一起反馈至下一轮的对外翻译项目策划与实施。

4. 对外翻译应用的价值场域

国际传播是一个复杂的系统工程,涉及众多领域的知识和能力。对对外翻译的系统性研究可帮助破解国际传播中的难点和痛点,使得跨越文化和国别地域的传播活动更加有的放矢,在新的国际传播格局和传播体系形成的现实语境中,如何基于中国国家需求,探索对外翻译的价值、规律与功用,是对国际传播能力建设提出的急迫问题。

4.1 推动国际传播学术体系的构建

长期以来,对于翻译的价值与功能这一议题的研讨,多集中于外语界。传播学或政治学研究者要么悬置翻译在国际传播中的作用,那么对翻译心存疑虑,简单化认为译介是间接的传播方式,将译介过程归结为文化干扰的过程,容易造成文化折损与误读(谢稚、孙茜,2013: 91),并认为对翻译的强调有可能陷入过于强调诸如形义对等之类的泥淖。在加强国际传播能力建设的历史语境下,在学理上充分论证翻译之于国际传播的重要性越加凸显。

虽然早有研究认为翻译是决定国际传播效果的最直接因素(爱泼斯坦等,2000: 2),但如何跨越学科障碍,形成统一认知,是关键问题。传播学和政治学的学科属性偏向社会科学范畴,侧重研究信息传播和国际关系建构的宏观规律,而不是微观的语言转换分析。如传播学充分认识到了语言以及对话之于传播的本体地位,哈贝马斯的交往理论、巴赫金的对话理论都作为理论支柱被引入了传播学。以人际对话为本旨的人际传播学被奉为传播学的第三次革命(孙春英,2008: 273)。但囿于学科背景与研究旨趣,传播学较少对跨语言的具体运作进行精微考察,以至于传播学家戴维·博姆(David Bohm)对跨国传播甚至一国之内不同阶层、群体之间的传播障碍感到沮丧(孙春英,2008: 274)。即便是与语言交际密切相关的人际传播学,尽管试图引入专司语言使用的语用学理论,并共享诸如面子、礼貌等诸多研究议题,但在语用学研究者看来,传播学与语用学的互惠交流少得令人惊讶(Haugh et al, 2013: 1)。换句话说,在语言使用研究者看来,传播学和政治学对语言的关注离精细的语言分析还相距甚远。这也说明传播学和政治学在话语如何参与信息传播、建构国家形象与软实力等方面的研究显得不够具体化、精细化。比较而言,翻译学不仅注重语言的精细化考察,还致力于跨语言的比较和翻译,重视语言意义或功能的再语境化,或者是对文化的影响和塑造,正好可弥补传播学和政治学对话语处理及操作的不足。

近年来,翻译学学科急速发展,对于翻译本质的理解和认知早已跨越了语言形式对等的窠臼,其学科知识从语言学逐渐拓展到从社会学、心理学、传播学等多学科中取长补短、相互借鉴,并形成了相对独立且包容并蓄的知识体系,对中国文化走出去等问题做出积极而不可忽视的贡献。由此可见,翻译研究对国际传播体系建构与功能优化起着重要作用,若在对外翻译的一系列问题上没有突破和创新,国际传播的研究也将会陷入困境。因此,如何从对外翻译研究中获取经验,聚焦中国国际传播能力建设,既是翻译学更新理论范式、完善学科基础的新动力,也是构建中国国际传播的学术体系,推动国际传播理论构建的动力源泉。

4.2 提升多领域国际传播的实践能力

当前国际传播能力研究更多地强调传播理念、媒介运用等方面,对于翻译在其中的作用研究还远远不够。虽然传播学者认识到国际传播中存在语言、文化等差异引起的问题(史安斌,2018: 12),也承认所有涉外及“走出去”的机构与人员所从事的都是跨语言、跨文化的工作,并呼吁这方面的问题应当引起足够的重视(程曼丽,2021: 1),但由于学科的阻隔,对于国际传播实践中如何解决跨语言文化差异问题,仍有待更多积极投入。

从翻译学角度看,翻译是所有形式的知识生产和流通的核心机制(Baker, 2018: 8),是知识传承和更新的重要手段,也是地方性知识世界化的过程(杨枫,2021: 2)。对外翻译倡导将中国的文化、思想、观念、技术等具有地域和国家特色的话语体系传播出去,其实质就是将与中国有关的知识与思想传播到目标国家和地区,使民族知识和理念世界化。这一过程正是国际传播能力的核心内容,在此过程中,翻译促进了我国的优秀文明成果和思想理念的再生产,再借助传播渠道、方式、技术等进入他国民众的接受视域。

对外翻译通过对维护国家利益的主要实践方面进行界定,提升国际传播的指向性,聚焦切实的传播目标,提升多领域国际传播的效能。其一,对外翻译通过提升国际传播话语转换中的政治意识维护国家政治利益。一国的核心国家利益包括政治利益、经济利益与文化利益(Hartig, 2016: 660),而维护国家的政治利益是对外翻译能力的重要指针。作为公共外交的一种路径,对外翻译的目标在于维持国家的政治合法性(political legitimacy)(Zhao, 2015: 14),其选词用句就不能不做政治考量(王平兴,2014: 99),比如“中国大陆”是否可以翻译为“mainland China”就不是单纯的语言问题,而是政治问题(同上: 101)。为此,有学者提出了维护政治利益的“政治等效”翻译原则(杨明星、齐静静,2018)。本土译者是否对涉及国家政治利益的选词用句具有充分的敏感性和翻译能力是对外翻译能力的重要指标。

其二,对外翻译通过提升国家贸易沟通能力为经济建设服务。在全球经济一体化的大环境下,尤其是在中国改革开放之后,我国翻译传播重点已转向为社会主义经济建设服务上来(陈亦明、曾剑平,2002: 49)。研究表明,对企业的对外翻译能够向海外客户宣传企业形象,最终为企业带来经济效益(孙雪瑛、冯庆华,2014: 99)。再如实证研究发现,机器翻译使得全球网络交易平台易贝(eBay)的出口交易额增长10.5%,而增长主要来自商品名较长、更便宜的商品以及购买经验较欠缺而需要翻译的买家(Brynjolfsson et al, 2019: 5459)。由此可见,语言障碍是国际贸易的严重阻碍。而对外翻译在一定程度上能够帮助用户克服语言障碍,提升贸易额并促进产品形象认知,对于争取国家经济利益的作用不可小觑。

其三,对外翻译通过促进文化间的交流互鉴,使得一国的文化能够在世界文化版图中更具辨识度,也更富感染力。翻译的一个重要作用就在于对文化进行定位(王宁,2013: 5),在国际传播视域下进行的对外翻译能够突出中国的文化利益,加强对民族文化自信的培育以及他者对中国文化的接受。季羡林曾提出“文化送出”的主张,“历史上我们不知道有多少伟大的发明创造送到外国去,送给世界人民……但是,在今天的情况下,我们认为,既然西方人不肯来拿,我们只好送去了。”(2)王宁,2009,季羡林先生留给我们的遗产,《中国图书评论》第9期: 84-87.文化既是一个在特定历史和空间形成的封闭性系统,又同时是一个开放的动态性系统,具有强大的包容力和渗透力,中外文化经由翻译这一主渠道,相互碰撞、交流、融合,增加了彼此的认同。提升对外翻译能力,辅以文化自信与文化自觉,以恰当的方式向世界讲述中国文化和中国故事,不断推动中华文化走向世界,同时也增进文化融合,加强文化交流,促进世界文化交流和传播。

4.3 推进立足对外翻译的国际传播人才培养

习近平总书记在主持2021年5月31日国际传播能力建设的集体学习时强调,“要全面提升国际传播效能,建强适应新时代国际传播需要的专门人才队伍”。回应这一新的时代命题,就需要从多学科维度加强对国际传播人才的培养,其中对外翻译能力不可或缺。

然而,当前国际传播人才培养理念尚未充分关注对外翻译能力的重要性。有研究认为,合格的国际传播人才是政治立场坚定、新闻业务精通、深入了解国情、熟练运用外语、熟悉国际规则的外向型复合人才(苏志武,2011: 52)。这一定义未将翻译能力纳入其中。从专业设置看,现有培养体系有把国际传播人才等同于国际新闻人才的倾向,也存在忽视对外翻译能力的问题。1983年,国际新闻专业二级学科设立,以培养国际传播人才。1997年之后,因学科调整,国际传播专业又被划为新闻学下面的三级学科。就学生培养而言,我国的国际传播专业在本科阶段主要是新闻+外语+国际政治的通才教育,研究生阶段偏向于实践(刘笑盈、赵卓伦,2022: 25),博士阶段则偏重国际问题与新闻报道和对外新闻传播等。这些人才培养模式侧重新闻传播,窄化了国际传播人才的内涵,也不利于国际传播实践。

立足翻译维度,建设国际传播人才培养体系,培养政治立场坚定、深入了解对象国国情、熟练进行语言翻译转换、熟悉传播规律的复合型人才是当下提升国际传播力的切实之需。对外翻译“不仅包含‘要翻译什么’,更需要解决‘谁来翻译’的问题”(黄友义,2022: 18),无论是为了加强中国对外话语体系建设,还是支撑我国的政治、经济、文化战略,都需要具有一支多语种、实践型、专业化的翻译人才队伍(同上)。因此,综合起来,对外翻译人才培养需要围绕应用性、专业化与跨学科的思路进行。首先,应用型意味着对外翻译人才培养以实践为主,能够解决国家对外翻译中的真问题。刚刚获得教育部批准的翻译博士专业学位(DTI)就是对这一需求的呼应。对于专业学位翻译博士的培养,有学者建议,报考DTI的考生原则上须有5年以上语言服务及相关领域的全职工作经历,且学位论文应为语言相关行业中现实存在且具有重要应用价值的实践难题,而论文质量评估的标准则是它能否创造性地解决该行业难题(傅琳凌、穆雷,2021: 106-107)。这就是将翻译能力与国际传播的现实呼唤结合起来,需要相关人才从翻译积累的经验与启示出发,解决当代语境中的难题。其次,对外翻译人才培养应保证人才的专业化。增设翻译专业博士学位就是旨在强化翻译人才的精英化和专门化,针对不同语种、不同区域与国别,适应精准传播的特征与属性,因地制宜地开展翻译人才的培养。再次,对外翻译人才应以跨学科融合的视域和能力培养为重点,政治学、传播学和翻译学互为联通,各有侧重,成为解构国际传播这一时代命题的基本维度。此外,媒介技术的迅捷发展也让翻译人才对于信息科技的习得或学习成为必要。

5. 结语

翻译的“译入母语原则”长期限制了翻译学的研究视野,使得对对外翻译的探索在理论、机制和应用场域等多个层面均存在不足。本文基于当前加强国际传播能力建设的国家需求,在国际传播视野下,对“对外翻译”的概念与属性进行了回顾,就其包括政治学、翻译学和传播学在内的跨学科理论根基进行了探讨,并分析了对外翻译的运作机制以及价值场域。

本文认为,对外翻译在理论上不仅具有跨学科的理论基础,还蕴含着强劲的理论发展潜力。对外翻译对于国家的国际传播实践也具有价值引领、操作规范、人才培养等现实意义,在国际传播语境下越来越显示出其之于国家传播能力的重要性。鉴于对外翻译的重要价值,它将在未来的国际传播及其能力研究中产生更为显著的虹吸效应,一方面会成为跨学科理论研究的可持续热点,另一方面也会成为更多关于对外翻译的实证手段、方法、模式的应用场域。