明代南直隶官学藏书楼区域发展特征研究

2022-12-26姚伟钧樊俊杰

姚伟钧 樊俊杰

(1.华中师范大学历史文化学院 武汉 430079;2.华中师范大学国家文化产业研究中心 武汉 430079)

府、州、县学又称地方官学、儒学,明代国家政令的推行和地方政策的实施,让各地方官学得到普及并蓬勃发展,官学藏书楼等文教设施也相继得到完善。关于明代官学藏书楼建设发展的相关研究,目前大多是以藏书史的框架背景为主要方向的论著,如《中国藏书通史》[1]对明代官学藏书的来源、种类等内容进行的探讨分析;细化到明代具体地区,则有《明代江浙地区府州县学藏书研究》[2]26对江浙地区的官学藏书背景、种类、管理与利用等方面进行的探究;加拿大学者卜正民(Timothy Brook)在其论文《启发知识:明代中国的官学藏书楼的建设》[3](Edifying Knowledge: The Building of School Libraries in Ming China)与后续增补而成的《明代的社会与国家》[4]175一书中的阐述,则是直接对明中期官学藏书楼的建设发展进行了研究,在学界具有首创之功。但这也从侧面反映出目前学界对明代官学藏书楼建设发展情况的研究较少,也忽略了对明代各地区差异的细化分析。实际上,综合明代各地官学藏书楼的建设情况与发展特点,我们能知晓官学藏书楼在各地文化传承、满足现实需求等方面发挥的重要作用,也能了解明代诸多社会现象。各地官学藏书楼在建设过程中留下的诸如《尊经阁记》等文献,已成为后世探究当地教育发展历史的宝贵材料。利用地方志梳理官学藏书楼的发展情况,能在一定程度上丰富学界对藏书楼研究的整体认知,对文章研究也有着重要的启示作用[5]。

由于明代各地官学的发展情况不尽相同,藏书楼的发展也存在区域性的差异。南直隶地区经济繁荣、文教昌盛,其作为明代“两京”之一,有南京国子监、江南贡院等一大批教育机构,直至今日也是全国经济与文教重地。文教事业的发展与政治、地理等因素也有着密不可分的联系,南直隶内部不同的地域特色,也深刻影响着各地官学藏书楼的建设与发展。那么官学藏书楼的建设与发展又反映了当地怎样的地域特色与时代变迁?这些都是值得深入思考与研究的问题。文章运用区域研究与量化分析的方法,对明代南直隶内各府、州、县学藏书楼的建设方向、经费来源、劳役来源等问题进行了量化分析与研究,从中探究其地域特征与成因,以期通过研究明代南直隶官学藏书楼的发展变革,帮助我们更好地了解明代基层社会的文化现象,同时给予当代图书馆建设等文化事业研究以更多的思考与启示。

1 明代南直隶官学藏书楼的兴建

中国古代大规模的人口南迁,使得未得到充分开发的江南地区在宋元时期一跃成为全国的经济与文教事业中心,时谚“苏湖熟,天下足”。进入明代后,以江南地区为核心的南直隶更是在全国文教事业发展中占据极为重要的地位。如位于南京应天府的江南贡院在明清时期输送了半数以上的政府官员,被誉为“中国古代官员的摇篮”;以常州府东林书院为代表的一批江南书院则是“陆王心学”思想成长的沃土。明朝开国伊始,明太祖朱元璋便从元末战争的经验教训中深刻意识到“天下初定,所急者衣食,所重者教化”以及“治国之要,教化为先”的重要性[2]9。自洪武二年(1369)起,其“屡下兴学之诏”,开启明代各地建设官学的序幕,在元末战争中受到破坏的宋元时期建设的官学也由此得到修缮。明代南直隶的官学覆盖率达100%,即使是明中期新置的县份(庐州府霍山县[6])也有官学建成,这充分展现了明代南直隶对文教事业发展的重视,而藏书楼作为官学中书籍传承与文化寓意的重要载体,其建设也得到了南直隶各地区官民的积极响应。

1.1 藏书楼命名特征与基本建设情况

明代官学藏书楼多以“尊经阁”为名,《松江府志》中记载“以尊经阁名,经以载道也,候知经学所当重,创斯阁以尊崇之”[7]667,其主要作用是“以贮六经御制诸书及百家子史”[8]。由于儒家经典是载道之器,具有特殊的地位,因此应该“尊”。明代南直隶各地官学藏书楼名称也多为“尊经阁”,但也有其他名称,如“崇文仓”“崇文阁”“聚奎阁”等沿用的宋元时期的常用名称,均代表着官学藏书楼,故下文都以“藏书楼”进行阐述。

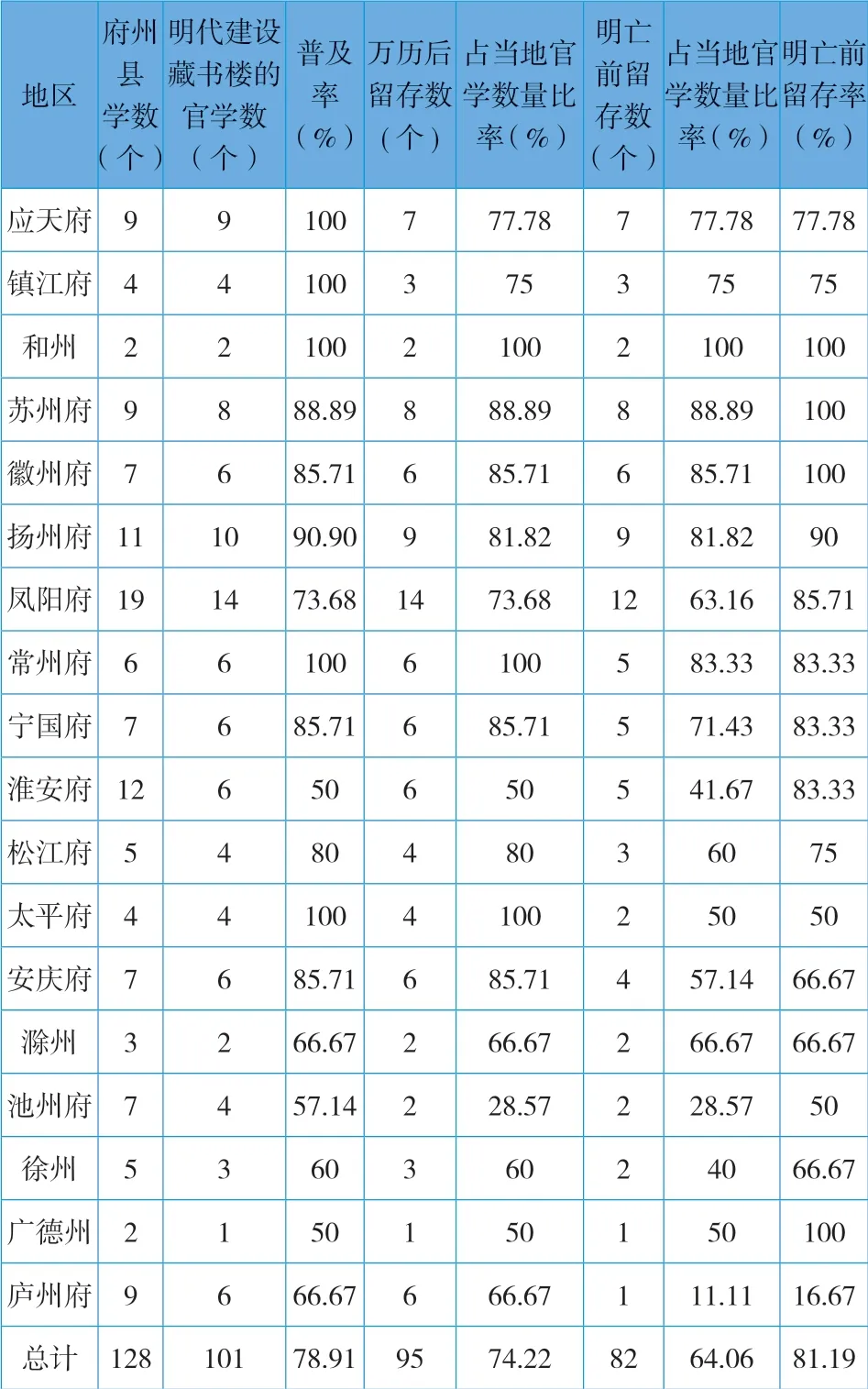

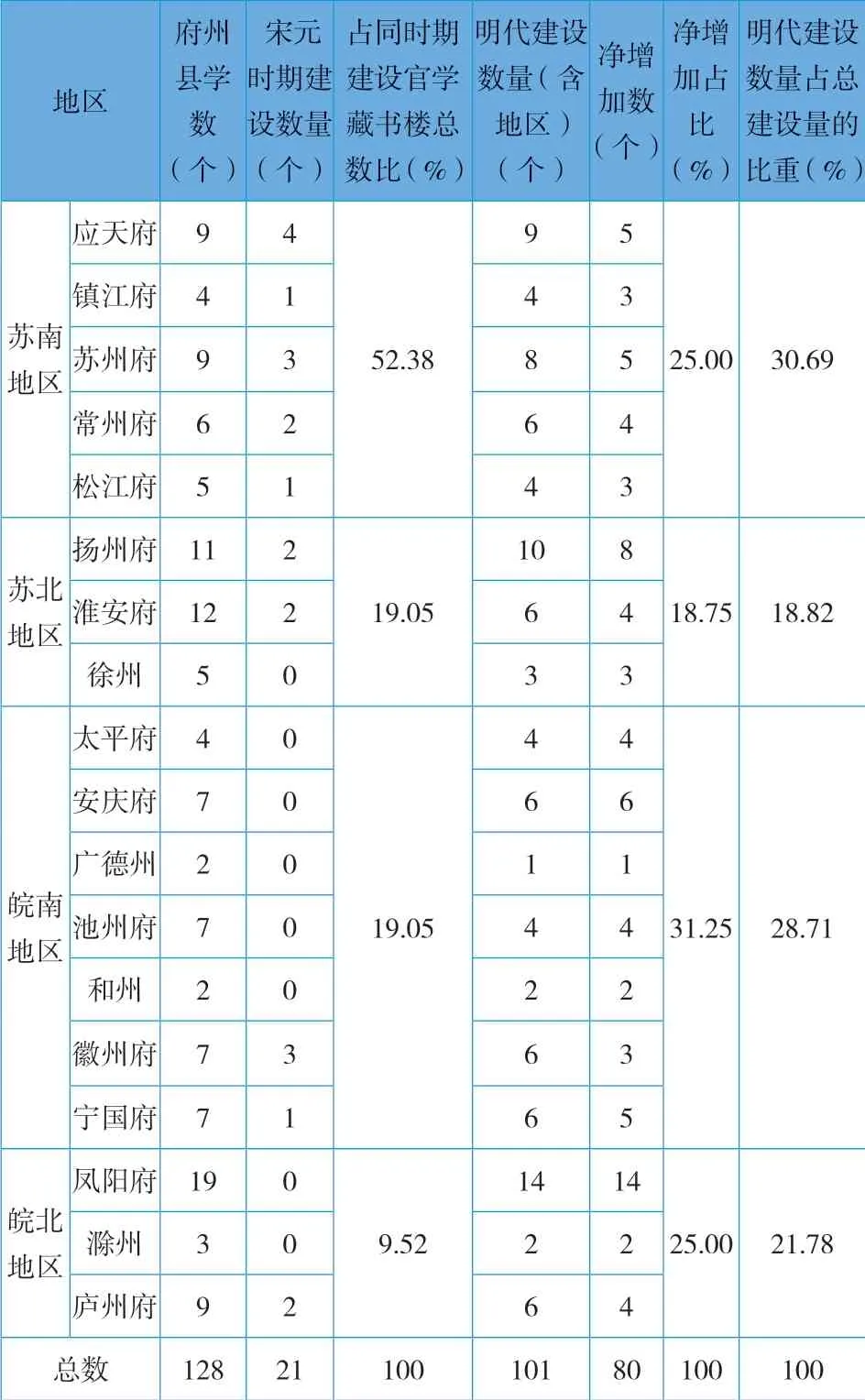

据南直隶内部府、州、县地方志及相关文献统计,宋元时期该辖区建有官学藏书楼21所,且大多建于南宋时期。至明代,南直隶地区的官学藏书楼增至80所,在南直隶共计128个府、州、县中拥有官学藏书楼的行政单位共101个,普及率近80%,净增长率超500%。以上数据表明,无论是从各地官学重建或新建情况,抑或是官学藏书楼的大规模修缮与兴建情况来看,明代都是文教事业发展的黄金时期。在此基础上,文章整合地方志及相关文献数据,列出了明代南直隶区域各地官学藏书楼的具体建设情况,如表1所示。

据表1所示,明代南直隶各府、州的官学藏书楼建设率虽有高低之分,但总体数值都较高,其中应天府、镇江府、常州府、和州、太平府建设率达100%,这反映出明代南直隶各地对官学藏书楼建设有较高的热情。不过仅看建设率是片面且不科学的,南直隶地区也存在官学藏书楼被废弃或毁于自然变迁的情况,统计明末时期官学藏书楼的留存率,或许能更为清晰准确地反映出明代南直隶官学藏书楼的时代变迁。明末时期,南直隶新建的藏书楼,相较于那些经历风雨洗礼、传承久远的藏书楼而言更易存留,且只占整体建设数量的少数,因此明末时期官学藏书楼的留存数量能在一定程度上反映出当地官学藏书楼建设的延续程度。据表1所示,明末时期南直隶各地官学藏书楼平均留存率达81.19%,但各府、州的差异较大,如庐州府与广德州在明末仅有一所官学还保留藏书楼,一些较偏远落后地区的留存数量也较低,而苏南五府(应天府、苏州府、镇江府、常州府、松江府)以及皖北的凤阳府、皖南的徽州府等文教发达地区的留存数量则相当可观。以上数据显示了南直隶各地官学藏书楼发展区域化差异明显的特性,这样的差异与诸多因素相关。

表1 明代南直隶官学藏书楼建设数据统计表

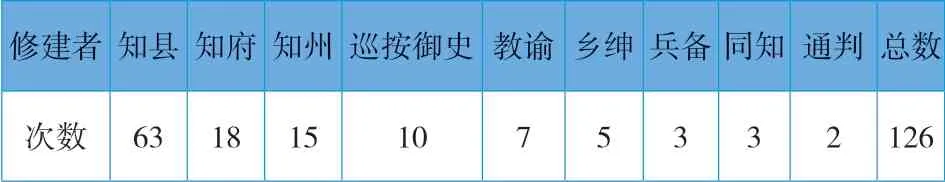

1.2 主修者情况与经费及劳役来源

据明代南直隶地区各府、州、县地方志及相关文献记载,笔者对明代南直隶官学藏书楼的主修者进行了统计,发现知府、知县等地方官是官学藏书楼建设的主要负责人(如表2所示),且多数是在修建官学或增建官学内建筑时建设了藏书楼,对完善官学系统起到了重要作用。此外,担负教学任务的儒学官员如教谕等,也积极参与了建设过程。

表2 明代南直隶官学藏书楼修建者及次数统计

据表2所示,以教谕为代表的儒学官员参与藏书楼建设的次数,已经高于除知县、知府等地方官以外的其他主修者。在官学发展过程中,儒学官员一方面要承担教学等基本教育工作,另一方面还会参与到官学建设的具体事项之中。此外,巡按御史的参与程度也高于其他主修者。巡按御史作为明中央都察院监察地方的重要官员,对地方的各项事务有监察职权,同时对各地方教育系统的建设行督促之权。如仪真县学于嘉靖年间重修藏书楼,巡盐御史李佶、朱廷立“相继捐帑”,并漕抚都御史唐龙令当地知县亲自督建藏书楼等县学建筑[9];嘉靖三十二年(1553)通州学重修藏书楼,巡盐御史黄国用令太守游天廷负责重修事务[10]13b。这些事例表明,国家意志在地方教育的发展过程中具有不容撼动的权威,在建设藏书楼的过程中,各地方乡绅的积极性也或多或少受此因素影响。乡绅们会在官员的倡议下捐助建设,但极少会主动成为主要负责人,更多是起到协助或赞助的作用。“士绅在藏书楼建设中的缺失,与他们频繁见于其他的地方建设工程,恰成强烈对比。”[4]169不仅在南直隶地区,明代时期全国其他地方建设官学等教育设施的主要政绩也归功于各地地方官或儒学官员,因为官学是介于中央与地方之间的机构,修建是官方的职责,并非乡绅展现自我价值的社会“公共领域”[11]81。

在经费来源上,各地建造或修复藏书楼主要依靠地方官捐俸助修或地方乡绅捐助资金,很少出现需要“公帑”建造的情况。如万历元年(1573),淮安府学藏书楼以“抚台王公捐帑金修之,焕然更新”[12];嘉靖三十二年(1553),通州府学藏书楼重修则是地方官“捐运帑余金助之”[10]13b。

在南直隶内部,因经济发展的推动,藏书楼的修建规模较之前有了较大提升,从时人记载的各类《尊经阁记》中可见,焕然一新的藏书楼,已成为地方官宣扬政绩的一种方式。在建造过程中,地方官以“不费公帑”的方式,自己带头捐俸,同时倡议地方乡绅共同筹款。如松江府在建造藏书楼的过程中,“虑其费浩繁,首推己俸,又劝富民出资为助”[7]666;常熟县则以“捐俸为倡,复劝邑人鸠匠市材,建阁五间二夹室,名曰尊经之阁”[13]400。建造规模宏大的藏书楼需要大量的资金支持,根据藏书楼的规格,耗费多者可达千两,少者也有百两之余。藏书楼作为重要的教育工程,若是小修小补,地方官可独立使用资金完成;若是规模较大,所需资金较多而地方官无力支撑的话,则需要乡绅出资进行扶持。这就造成在南直隶一些经济条件较差的地方,常有建造藏书楼“有其愿”而“无其力”的现象发生[14]478。此外,在地方志等记载中未交代藏书楼修建经费来源的官学,结合《尊经阁记》及其他文献中的记载来看,其主要资金来源应当还是官员捐俸、乡绅出资或是帑金。

在劳动力来源上,大多数官学藏书楼是招募工匠修建。如铜陵县学建造藏书楼“复聚材庀工于明伦堂后建雄楼一座,名尊经阁”[15],泰州学等官学在修建过程也都是“市材木,募工匠”的模式[16]。也有部分官学师生与地方官一起劳作修建,如泰兴县学修建藏书楼时,一方面“邑绅捐俸募助以建”,另一方面,官学学生也积极参与其中,并在其落成之时“诸生俱刻名”于碑之左方[17]。此外,还有愿意发展兴学的仁人志士也共同参与其中。这些建设方式都体现了藏书楼所蕴藏的“尊经重道”的思想内涵。

2 明代南直隶官学藏书楼建设发展的区域特征

由上文可知,明代南直隶各地基本实现了官学的全面普及,藏书楼的建设数量也有了大幅增长。然而,由于南直隶是明代特有的行政区划(明代将全国分为“两京十三省”),基本由如今的江苏、安徽、上海三省市组成,其内部社会经济与文教事业发展历来不平衡,这也体现在藏书楼的整体建设上。

根据地理条件及历史上的经济社会发展情况可将南直隶分为四个区域——皖南、皖北、苏南、苏北地区,各区域都有自己的文化与教育特色。在官学的地域分布上,四大区域官学数量大致相同,文章依据以上数据对南直隶各地官学藏书楼的区域发展特征进行了分析。

2.1 时间特征:连续性与阶段性

在时间特征上,明代南直隶官学藏书楼的建设具有时间上的连续性与阶段性。

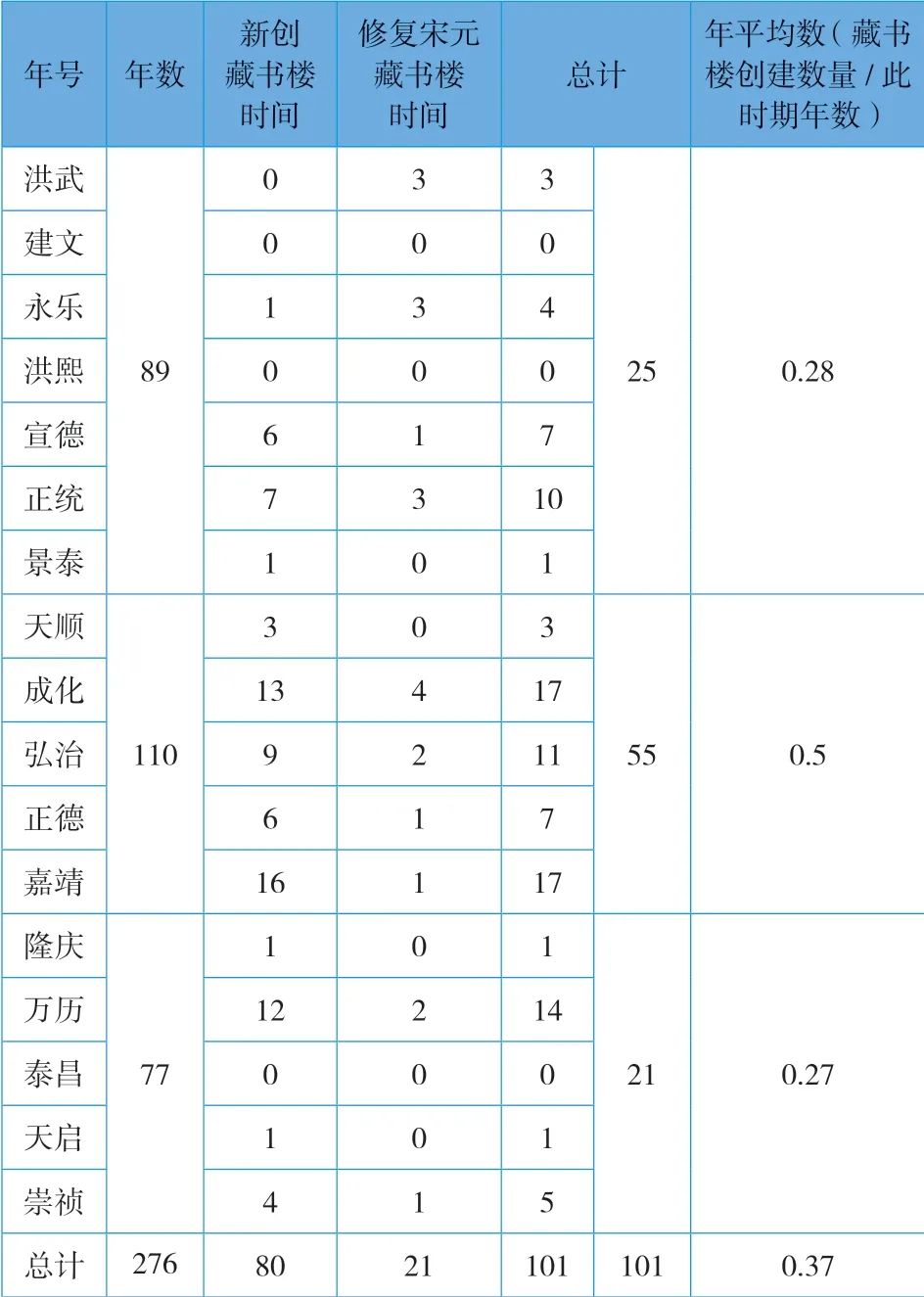

明代南直隶的128所官学中有101所建设了藏书楼,其中有80所为首次建设,其余21所为宋元时期建设,但已在战争时期受到不同程度的毁坏,明代这些藏书楼也都得到了修复,故当地地方志在记载中也都使用了“创建”等词汇。如松江府学藏书楼的修复工作让此楼能“登涉而四望”,欣赏“湖山之缭绕,原野之旷衍,海天之澄明”的盛景[7]666。明代历经276年,笔者根据不同年号对101所官学藏书楼的创建时间进行了统计,如表3所示。

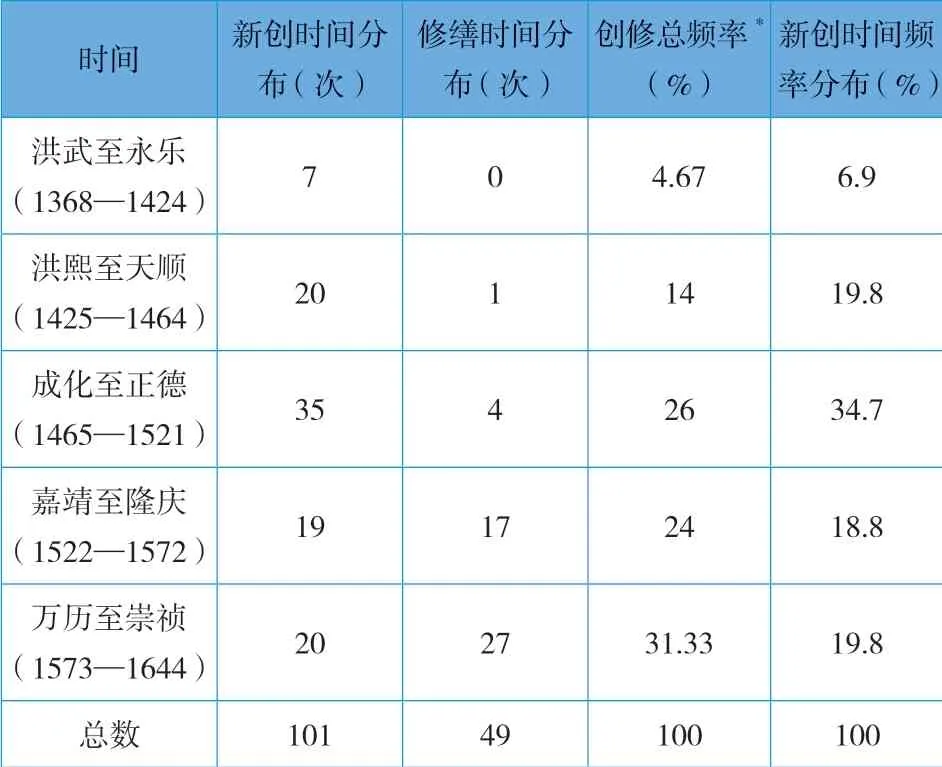

表3 明代南直隶官学藏书楼创建时间统计表

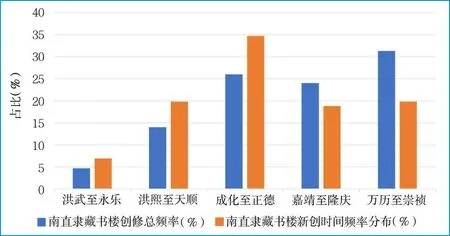

据表3,除建文、洪熙以及泰昌年间外,南直隶在其余各时期均有建造官学藏书楼的记录,各地官学藏书楼的建设呈现出连续性特征。洪武至景泰年间(1368—1456),南直隶官学藏书楼建设逐步得到发展,宣德与正统年间建设数量较多;天顺到嘉靖年间(1457—1566)是南直隶官学藏书楼建设的高峰期,建设藏书楼的官学共计55所,占明代南直隶官学藏书楼总数的54.46%;其后隆庆至崇祯年间(1567—1644),尤其是万历时期的藏书楼建设量是明代末期南直隶官学藏书楼建设的又一高峰值,此后建设量便趋于平缓。结合表3中的官学藏书楼建设年平均数可知,明代南直隶官学藏书楼在创建时间上形成了中间高、两头低的“山峰式”阶段性特征(见图1)。

图1 明代南直隶官学藏书楼创修频率分布图

然而也应注意到,该建设数值仅代表南直隶官学藏书楼创建与首次修复的情况,并不能成为明末南直隶藏书楼实际建设过程的佐证。加之藏书楼在创建后也会进行一定的修缮保护,需对具体情况进行考察,而明代南直隶各时期创建及修葺官学藏书楼的次数占总次数的比率可以很好地反映总体创修情况。故文章结合明代社会发展情况,将其划分为五个时期,并就总体创建与修缮时间进行整合制表,具体如表4所示。

表4 明代南直隶官学藏书楼创修情况统计表

由图1可知,明代南直隶官学藏书楼创修时间集中在正统后,其中成化至正德年间(1465—1521)和万历至崇祯年间(1573—1644)的创修频率最高。卜正民对明代藏书楼建设时段进行抽样统计后认为,天顺至成化初年(1458—1468)和正德末至嘉靖初(1516—1526)是修建藏书楼最活跃的时期,正统(1438—1448)及嘉靖中期(1530—1540)为较活跃时期,这与南直隶官学藏书楼的修建阶段基本相符。但南直隶官学藏书楼的创修在明末时期也十分活跃,这在研究江浙地区官学藏书楼建设情况的相关学术论文中也有所体现。据图中数据及相关表述,可以将南直隶官学藏书楼分为五个修建阶段。

第一阶段为宣德前(1368—1425)的起步期;第二阶段为宣德至成化前(1426—1465)的快速发展期;第三阶段是成化至嘉靖前(1466—1521)的繁盛期;第四阶段是嘉靖至万历前(1522—1572)的稳定发展期;第五阶段是万历至明亡前(1573—1644)的二次繁盛期。二次繁盛期在整个南直隶官学藏书楼的创修过程中占据重要地位,这一方面是由于南直隶一些偏远地区始建藏书楼的时间较晚,导致在万历甚至崇祯时期才建成官学藏书楼;另一方面是由于一些前期建造的藏书楼因年代久远需要进行修缮和维护,故创修总频率在万历及其后期达到二次高峰。这体现了明代南直隶官学藏书楼建设修缮的周期性,也在总体上反映了明代南直隶对于官学藏书楼建设的长期性投入以及明显的阶段性特征。

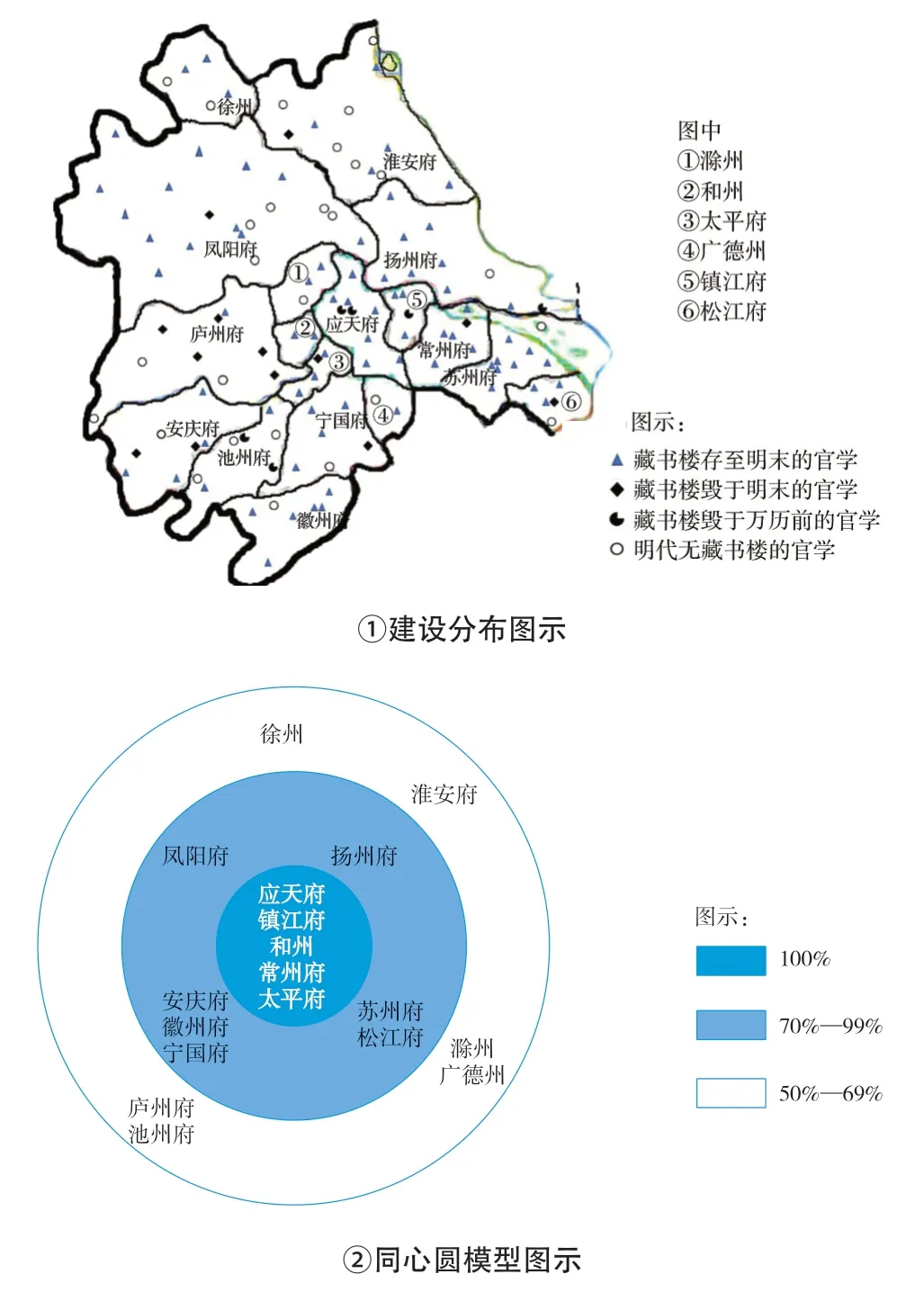

2.2 空间特征:同心圆模型式分布

在空间特征上,南直隶官学藏书楼呈现出同心圆模型式分布格局,即苏南五府是南直隶官学藏书楼建设普及及发展的“第一梯队”,其官学藏书楼普及率最高。以苏南五府为核心再向外过渡扩散的各府、州、县,其官学藏书楼建设总体上呈现渐弱的趋势,文章据此将以上区域列为“第二梯队”和“第三梯队”。

2.2.1 主要增长点:皖南与皖北地区

如表5所示,明代之前南直隶所辖区域内各地官学藏书楼发展差异明显,在有限的发展水平中,官学藏书楼建设集中在苏南五府(占比52.38%),而皖北地区占比仅为9.52%。这样的失衡状态在明代得以改变,皖南与皖北地区进入官学藏书楼建设的高峰期,皖南地区一些辖制较小的府、州也在明代实现官学藏书楼建设“零”的突破(如太平府、和州)。即使皖南地区多山地,多数府、州、县“僻在万山中”[18],其官学藏书楼建设也有了较大发展(如宁国府、徽州府、安庆府);皖北地区凤阳府受政治影响较深,官学藏书楼普及率较高;苏北地区受经济发展推动也有较高增长率;由于苏南地区在宋元时期已形成较好的基础条件,故相较于其他地区其增速放缓,但苏南五府依然在明代实现了93.9%的官学藏书楼普及率,到清康熙、雍正时期更是实现了全面普及。在明代大规模建设的背景下,南直隶各地的官学藏书楼建设总量实现了区域间的相对平衡,这也充分反映了明代南直隶文教发达的社会景象。

表5 宋、元、明时期南直隶各地官学藏书楼建设增长情况一览表

2.2.2 普及与留存情况:同心圆模型分布

自明朝开国以来,南直隶官学及其藏书楼建设呈现出欣欣向荣的景象,但南直隶地区各地建设情况不尽相同。结合上文数据分析可知,明代南直隶官学藏书楼覆盖面与各时期的留存情况呈现以苏南五府为核心、向周围渐趋减弱的同心圆式格局,这与南直隶各地的政治、经济、文化等因素有密切关联。同心圆模型是美国社会学家帕克(R.E.Park)在城市空间领域提出的重要学说,主要阐释了城市发展进程中由内向外的变化趋势。文中运用其模型样式来指代南直隶官学藏书楼发展的格局。在普及率上,苏南五府中的应天府、镇江府以及常州府的藏书楼得到全面普及,苏州府与松江府也仅有崇明县学与金山卫学未有藏书楼,但二者已在南直隶中处于领先位置。核心外围即“第二梯队”的官学藏书楼普及率均达到70%以上,如扬州府、徽州府、宁国府、凤阳府等,其中徽州府、安庆府、宁国府等皖南多山地的地区,普及率能达80%以上,这与当地推崇的“科举为仕”的思想密切相关。皖北的凤阳府与苏北的扬州府因在战争中遭受极大破坏,故两府在明代受国家政治与漕运经济发展的影响较大,其官学藏书楼等一系列文教设施建设得以不断发展。而最外围“第三梯队”的府、州、县学藏书楼建设相对更为弱势,总体覆盖率维持在50%—60%之间,诸如庐州府、池州府等地的一些州、县处于“山峻地僻”[19]之地,文教设施建设较为逊色,其普及率也较低。

图2 明代南直隶官学藏书楼建设分布及同心圆模型图示

结合上文分析,明代中后期是南直隶官学藏书楼建设修缮的高峰期,故以这一时期南直隶各地的留存率为重要指标来分析官学藏书楼的留存及修缮情况更为准确。由表1可知,万历后各地藏书楼的留存率普遍较高,但受战争、灾害等因素的影响,明亡前各地官学藏书楼被废弃或毁坏的现象逐渐增多,留存藏书楼的分布情况与普及情况分布总体一致,苏南五府如应天府、苏州府以及重视文教发展的地区如徽州府等,其在明中后期依然保持较高的留存率。而位置较偏远的庐州府因受地方战乱的影响,至明亡前其官学藏书楼仅存一所。藏书楼普及率本就不高的池州府,到明后期因各种原因废弃官学藏书楼的情况也较为多见。此外,一些普及率处在“第二梯队”的府、州也有藏书楼被废弃或者改建的情况,但基本发展格局没有发生根本性改变,处于“第一梯队”与“第二梯队”的各府、州、县在明代官学藏书楼的建设与留存修缮中的地位依旧没变。文中南直隶地区地图是根据谭其骧主编的《中国历史地图集·明时期》南直隶地图绘制。

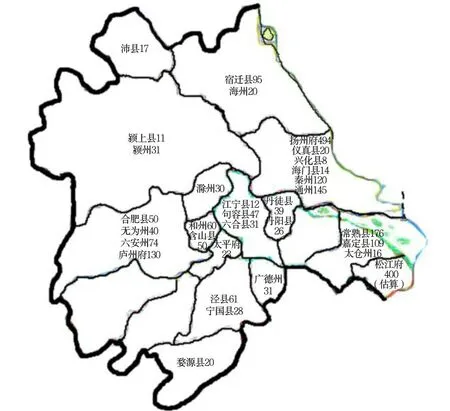

2.3 藏书量特征:呈现西低东高格局

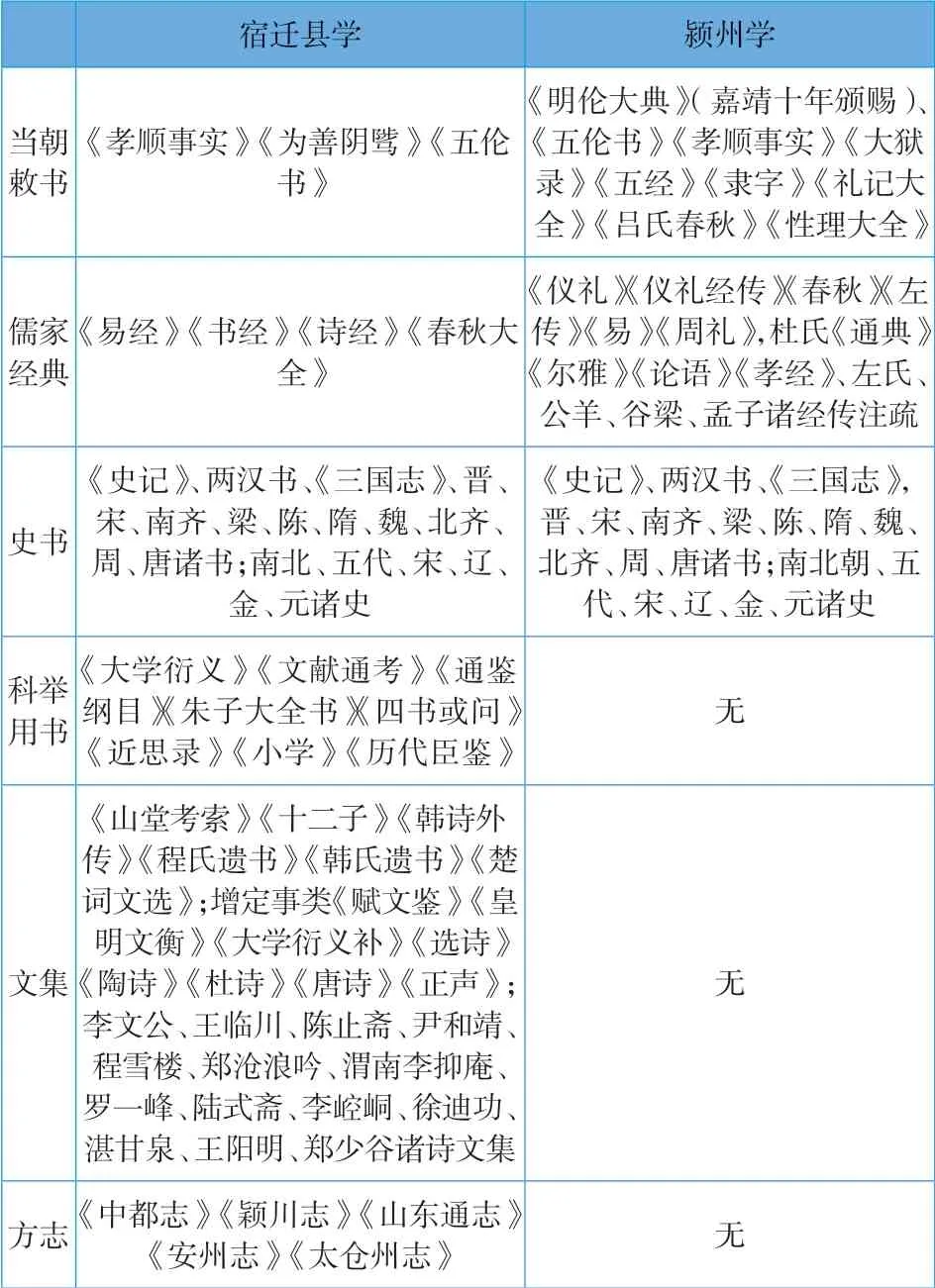

“书籍可以被视为政治意识形态的特定传递者,令人尊敬的古代智慧的载体”[4]154-155,“凡一代创业之君,以其得之之艰,辄欲制之极密,防之极周,固子孙久长之业。此固无代不然,而明为尤显”[20]。藏书楼最基本的文化和社会功能是贮藏书籍,“创崇文阁若干楹,以贮经籍其中”[21]。南直隶各官学藏书楼的藏书量存在较大差距,在有明确记载藏书情况的32所官学中(见图3),藏书类型超过40种的官学为14所,其中位于南直隶东南部的官学有10所。据统计,藏书量和藏书类型最多的学校为扬州府学,共495种。而在南直隶西部,各官学藏书楼的藏书种类则相形见绌,以同纬度的凤阳府颍州学与淮安府宿迁县学为例进行对比,可以看到两地存在较明显的差距。

图3 明代南直隶官学藏书量图示(部分府、州、县学藏书量未能查明,故在图中无法体现)

表6直观地反映了两地官学在藏书种类以及书籍数量上的巨大差距。东部地区官学藏书楼的藏书多为科举用书及文集,这与当地发达的科举事业有关;西部诸府、州、县官学藏书种类较为单一,多为朝廷敕书,国家对于官学的实际控制由此可见一斑。在南直隶东部,有明确记载的诸多官学,如句容县学、常熟县学、嘉定县学、通州学等,其藏书量均在40种以上,即便是没有明确记载的苏州、常州、镇江等府、州、县,其藏书量也应十分可观,这从侧面体现了官学在当地文教事业发展中的重要地位。相较之下,处于南直隶东北部的官学,其藏书量在方志中较少有记载,多数官学的书目在清代的方志记载中得以体现。但由于明末战乱以及清代对于书目内容的严苛限定,清代所藏书目种类较为单一,一些文集也未能保存下来[11]86。此外,政府的颁降书籍推动了南直隶以及明代全国各地官学藏书楼的建设热潮。对于书本的购入,各地官学需承担相应的费用,并在国家颁书之外寻找所需的藏书资源,因此一些经济条件较差的官学没有书籍增加。而在经济条件良好且地方官民努力发展文教事业的官学,地方官员则会以“捐俸购书”的方式来扩充书库,但这仅是官学发展中的微小部分。总体来看,明代南直隶官学藏书楼的藏书量呈现出西低东高的格局,这也与南直隶官学藏书楼的普及率与修缮留存情况总体一致。

表6 颍州学[22]与宿迁县学[23]藏书种类*对比表

综上所述,南直隶官学藏书楼在明代各时期均有创修记录,体现出时间上的延续性。在整体创修时间上,从正统至崇祯的近二百年时间里,藏书楼的创建过程呈现出中间高、两头低的“山峰式”阶段性特征。就明代南直隶官学藏书楼的建设与后续总体发展来说,苏南五府的建设发展水平高于南直隶其他地区,这不仅体现在藏书楼的普及率上,也体现在留存修缮率及藏书量方面。明初时期苏南五府是官学藏书楼发展的领头羊,但随着其他地区的不断建设与发展,区域之间的差距逐渐缩小,并在明代中后期形成了较为平衡的局面。然而,以苏南五府为代表的“第一梯队”的发展地位仍不可撼动,并以此为核心形成了同心圆式格局,而在外围的“第二梯队”“第三梯队”的各府、州、县,则与苏南五府共同形成了明代南直隶官学藏书楼的整体发展格局。

3 明代南直隶官学藏书楼的区域差异分析

上述特征的形成与南直隶的历史文化变迁密切相关。明朝时期南直隶地区的政治、经济、文化与前代相比有极大进步,各府、州、县官学藏书楼建设与发展的差异性是在多因素影响下产生的结果。从经济、政治等多方面去探究南直隶官学藏书楼区域发展的特征,对于如今的长三角区域文化发展研究以及当代图书馆史研究有着一定的借鉴意义。

3.1 经济因素

作为明代的经济强省,南直隶强大的经济实力为官学藏书楼等文教设施的建设提供了充足的资金支持。据《大明统一志》对全国税粮征收情况的记载,在税粮缴纳位于前四十名的府、州、县中,来自南直隶的有苏州府、松江府、常州府、镇江府、应天府、扬州府与凤阳府,其中苏州府、松江府位列全国前二,苏州府缴纳的税粮甚至占全国税粮总额的近十分之一[24]74。对此,明代学者顾鼎臣强调:“苏、松、常、镇、杭、嘉、湖七府,供输甲天下”,乃“东南财赋重地”。各府在经济发展水平上的差异与藏书楼的建设发展历程几近相似[24]73,藏书楼建设最兴盛的区域也恰为此地,当地地方志中不乏对藏书楼样式的溢美之词,如称太仓州学藏书楼“建兹杰阁,八柱擎天莫不耸,巍巍乎之快观;任此大梁,双虹架海罔不形,赫赫乎之美誉。历年百六十未有若此,不世出之奇功。屈指数月间,遂成天下第一等之盛事”[25]。建设规模宏大的藏书楼需要庞大的资金支持,各地方官与乡绅共同出资建设,以期“建阁尊经所以尊圣人之言也”[26]。但在经济长期落后的地区,藏书楼建设则相对迟缓,一些偏僻地区的官学如池州府、庐州府等在建设藏书楼时“有其愿而无其力”[14]478。可见在藏书楼的建设方面,一地的经济水平与儒学建制完备与否具有重要影响,但随着经济条件的逐步改善,这些地区的藏书楼也能得到缓慢建设与发展,在一定程度上缩小与发达地区的差距。

3.2 文化因素

自明以来,南直隶文化繁荣,学风日盛,官学事业发展也蒸蒸日上。藏书楼的建设与发展受文化传统影响颇深,南直隶各府、州、县学建设藏书楼也与儒学思想密不可分,常熟县志记载“吾郡六经阁,曰诸子百家皆在而不书尊经也,夫尊者恭敬奉持之谓,岂徒尊阁奉安而已”[13]400。这样的记录也多体现在各地的《尊经阁记》中,可见兴建藏书楼对于传播儒学思想和推动当地教育事业发展有着积极作用,这是明代南直隶大规模建设官学藏书楼的重要文化原因。然而除此之外,南直隶内各地建设发展官学藏书楼的文化因素各不相同,如在苏南五府中,常有杰出的文化名家云集于此,诞生了诸多优秀的文学艺术作品,让时人对该地的文化繁荣赞誉不绝,“苏郡文物,甲于一时。至弘、正间,才艺代出,斌斌称极盛,词林当天下之五”[27]。大量文学艺术作品的诞生带动了当地藏书文化事业的日渐兴盛,无论是官学藏书还是私家藏书,书籍的种类都十分丰富。由于官学藏书楼主要用于存储朝廷颁降的书籍以此来扩大政治影响力,而一些地方官员不满足于此,故他们常会置办书籍以丰富书籍种类(见表5),加上苏南五府发达的出版印刷业也带动了书籍的增长与保存。

徽州府较高的官学藏书楼建设率得益于当地文化的繁荣,宗族文化是徽州府的特色名片,徽州宗族大多源于中原的显宦之第或儒学世家,有深厚的传统文化渊源。“族之有仕进,犹人之有衣冠,身之有眉目也”,对文教事业的重视使得徽州的宗族在官学或书院的建设中出力颇多[28]8。休宁县学藏书楼也在地方官与当地宗族乡绅的建设下颇具规模,“高三尺,横十仞,径十三仞,以三之一为露台,二以承阁,阁高九仞”,同时内藏儒家经典及历代名儒著作,据说亦有诸子百家之书,藏书甚丰[29]。此外,徽州府也是宋明理学与心学思想的主要传播地。明初时期,“程朱理学”在徽州地区占据思想上的主导地位,各地官学及相应藏书是宣传理学思想的主要武器,徽州府县学及藏书楼建设因此被官方重视。但在明朝中后期,心学思想兴起,信奉心学思想的士子官绅纷纷“创书院以聚徒”[30],其造成的诸多影响极大冲击了官学发展。不仅是徽州府,在苏北的扬州府,也因心学派别——泰州学派的兴起,讲学书院以及相关的私塾讲堂成为当地重要的教育机构,官学发展在一定程度上受到挤压。但在明代中后期,浙江、福建等东南沿海地区的官学藏书楼建设仍然得到了当地官民的拥护与支持,这与长久以来形成的优良学风和传统形成了呼应。而在诸如庐州府、池州府的“山邑”之地,其文化传统基础较差,官学建筑设置简单,藏书量也较少,藏书楼的建设自然容易被忽略[11]87。

3.3 江南贡院及科举因素

江南贡院及科举因素的推动是形成上述格局的重要原因之一。江南贡院始建于南宋时期,经历代修缮扩建后,于明清时期达到鼎盛,其规模之大、占地之广,居全国各省贡院之首,仅明清时期全国就有半数以上的官员出自江南贡院。位于应天府的南京国子监处于明代官学教育体系的顶端,与江南贡院一起构成了明代南方教育事业的中心。富庶且舒适的苏南五府也受到许多求学者与官僚们的青睐,在清康熙五十一年(1712)官方进士定额制度出台前,江苏科举进士的数量一直在全国名列前茅,在科甲鼎盛府治统计中(如表6所示),苏州、常州、松江三府名次靠前[31]314。科举的兴盛带来了官学的发展与科举用书的广泛使用,在“科举必由学校”[32]1675的现实指引下,官学与科举形成了一体化的发展格局,学校的课程安排也都是科举考试的内容,真正形成了“官学科举化,科举官学化”的教育模式[2]26,在一定程度上推动了书籍刻印在苏南五府的普遍流行。随着时间的推移和科举政策的变化,苏南一带如南京、苏州、常熟、常州等地的商业性书坊,形成了“比岁以来,书坊非举业不刊,市肆非举业不售,士子非举业不览”[33]的社会风气。而随着科举考试的制度化与规范化发展,各官学藏书的种类也在不断发生变化,如明初时期的藏书多以经史类为主,而在成化、嘉靖之后,藏书多为史鉴、类书等科举专用工具书。苏南五府科举用书及科举人才的井喷式发展,是当地官学藏书楼发展兴盛的重要原因之一。而以江南贡院为代表的科举因素也对南直隶其他地区的官学藏书楼建设产生了一定的影响力,不过这种影响力会因距离及山区的阻隔而逐渐减弱。如同为明代南直隶组成部分的安徽,从地理分布来看,其明代进士数量仅排全国第九,而邻近的江苏高居第二,差距明显[31]304。据清代李时勉《国朝历科题名碑录初集》的统计,明代苏州府、常州府、松江府、应天府科举前三甲数量位列全国前五(见表7),而安徽地区仅徽州府位列前五,这与其地理与经济条件不佳有关,且安徽自明代中叶以来人才输出较多,本地人才资源渐弱[31]310,这也导致当地官学及藏书楼发展相较于其他地区更为缓慢。

表7 明代南直隶各府州科举进士数量统计

3.4 政治因素

政治因素也是影响南直隶地区官学藏书楼建设发展的重要因素之一。明朝政府非常重视文教事业发展,明初颁行的各项政策,开启了明代各地建设官学的热潮,后历代皇帝也相继颁降书籍以正教育,各地方官学积极接纳,同时政府还会对就文教政策持反对意见的官员予以严厉惩罚。史书上记载,明代官学“盖无地而不设之学,无人而不纳之教。庠声序音,重规迭矩,无间下邑荒微,山陬海涯。此明代学校之盛,唐、宋以来所不及也”[32]372。多数地区建设官学藏书楼是由当地地方官捐俸修建,负责招募工人,购买建材,因为教育事业的发展是地方官员政绩指标的重要组成部分,自然会得到政府重视。

在宋元时期,对官学及藏书楼发展较差的一些地方而言,依托国家政策扶持来推动官学建设是促进当地教育发展的有效方式,在南直隶官学藏书楼建设发展的历程中,最具代表性的是皖北地区的凤阳府。明朝初期凤阳府的发展就已受到政府的高度重视。洪武八年(1375),明朝政府设置中都国子监,以此来提升凤阳府当地的文化教育水平。为实质性改变明初凤阳学校残破、民不向学的社会现状,明朝政府网罗天下英才,并派往中都国子监进行教学工作,以提升凤阳府官学的地位,其官学藏书楼也在明代得到了突破性发展。一时间凤阳府因其独特的政治地位,成为全国文教事业发展的热土。明朝中后期,凤阳府的建设陷入停滞,移民至此的各地方士人与没能得到很好转型的本土文化发生冲突,凤阳府的文教事业因此逐渐沉沦[28]6-7。纵观明代,政治因素在凤阳府的官学及其藏书楼建设发展历程中留下了深刻烙印,在客观上对当地的文教事业发展起着推动作用,国家自上而下的指令性安排,也推动了南直隶地区官学藏书楼的蓬勃发展。

3.5 自然与地理因素

南直隶地区自然环境多样,地形多为平原,但皖南地区多山地,环境较为闭塞。平原地区交通便利,利于经济、文化、教育事业发展,山区交通不便,其经济、文化、教育事业的发展则相对较为落后,这基本奠定了明代南直隶官学藏书楼的建设发展格局。此外,南直隶地区发生的各种自然灾害,也不利于官学藏书楼的发展。如沿海的松江府常年受到台风灾害的影响,藏书楼作为官学中的高阁建筑,受台风影响较大,松江府学藏书楼在永乐八年(1410)与弘治十三年(1500)均“覆于飓风”[7]666。而处于河流冲积区域的苏北地区,藏书楼也易遭受雷电飓风等恶劣天气以及洪水灾害的破坏,如江都县学在嘉靖三十七年,因雷电飓风灾害“坏文庙西南角及东西庑庙门,明年商民黄焕捐资修葺复建文奎楼三间于学门内”[34]。诸如“电击尊经阁鸱吻”[35],从而引发二次灾害的事例也在苏北地区较为常见。此外,河流改道也是毁坏苏北诸官学藏书楼的特殊性因素之一,黄河多沙善淤,变迁无常,历史上改道频繁,易发生大规模的洪涝灾害,河流沿线地区无不深受其害,徐州官学藏书楼就于隆庆年间因黄河决口被毁,后被迫改地重建[36]。皖南地区虽因山脉的阻隔几乎没有台风问题的侵扰,但其地势险峻,容易在极端天气后产生的冰雹等次生灾害中受损,婺源县学分别于嘉靖八年与二十年遭遇极端天气,藏书楼被“风雹震毁”[37]。频繁侵袭的台风、洪涝以及雷电飓风灾害的袭扰加剧了南直隶官学藏书楼的受灾程度,大大增加了当地修缮维护的难度,这都是影响南直隶官学藏书楼建设发展格局形成的重要原因。

3.6 战争因素

战争因素也是影响明代南直隶地区官学藏书楼建设发展格局的因素之一。明代南直隶地区虽然没有爆发大规模的农民起义,但小规模的反叛动乱尚存,特别是明末在庐州府多次爆发的贼寇袭扰官府事件,对闽西北地区的文教设施与经济基础造成了极大破坏,导致庐州府在明末时期仅存一座官学藏书楼,直至清代康熙时期才得以恢复元气。而明代的倭患则是破坏南直隶沿海地区乃至整个东南沿海地区藏书楼发展的特殊因素。倭寇长期的烧杀抢掠,极大破坏了当地的基础设施与社会秩序,宝应县学等官学就在嘉靖年间因倭寇侵袭而被毁[38],长洲县学也有“海寇之警”[39]。但好在这些地区原本经济条件较为富庶,倭寇带来的破坏很快得到了修复,多数官学藏书楼在得到修缮后还能继续发挥作用。在战争因素的影响下,明代南直隶地区官学藏书楼建设发展的水波扩散式格局更为显著。

4 结语

明代是全国各地官学藏书楼获得极大发展的时期,作为“两京”政区之一的南直隶,其既能反映官学藏书楼建设发展的普遍现象,又能体现特有的区域化发展差异。南直隶在总体上形成的以苏南五府为核心,再向外过渡的同心圆模式,是在经济、文化、政治等因素以及江南贡院与科举发展等因素的联合影响下形成的。

随着明代各地官学藏书楼的建立、普及与发展,各地官学也改善变了过去不利的藏书条件,逐渐积累了丰富的藏书管理和利用经验,为突破宋元官学藏书只允许师生阅览以及“不许带去学门”等限制提供了有利条件[40],“使来游来歌之士,不待观于肆而得之”[7]659的文化盛景在明清时期真正“开花结果”。正如卜正民所言:“姑且可把明代官学藏书楼的兴建视为一项运动。在这项运动中,知识获得渠道逐渐开放,并在刺激中得到发展。”[4]175尽管这样的开放从实际看效果十分有限,但这也是在文化进步过程中迈出的重要一步,直至清代,各地官学藏书楼的建设逐步兴盛。各地的官学藏书楼是区域文化传播的体现,对其展开研究既能帮助我们更好地了解明代基层社会的文化现象,也能给当下的图书馆等文化事业研究注入更多活力。

(来稿时间:2022年7月)