互联网使用频率可以促进居民身心健康吗?

——一个中介效应模型的检验

2022-12-12王小平,张雪娇

王 小 平,张 雪 娇

一、问题的提出

20世纪90年代,互联网正式接入我国大陆,并得到很快发展。鉴于互联网对国家经济社会和人民生产生活具有突出的影响,我国政府对互联网的建设发展非常重视。2015年政府工作报告中,李克强总理首次提出“互联网+”行动指南,同年7月,《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》颁发,互联网创新成果与经济社会各领域深度融合已成发展之势。2022年发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年12月,我国网民规模已达10.32亿,互联网普及率达73.0%。

幸福生活是人类社会一直追求的目标,而健康是幸福生活的基础,是最大的民生。国家提出“实施健康中国战略”,把国民健康置于优先发展的战略地位。2015年《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确指出,要充分发挥“互联网+”在推动经济社会健康发展过程中的重要作用。2018年《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》及2020年《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》相继出台,“互联网+”的触角逐步向健康领域迈进并不断发展。

随着互联网的发展普及和“互联网+医疗健康”政策的出台、推进、实施,人们能够更便捷地获取信息、传播信息,享受远程诊疗、教育宣传等服务,这无疑可以促进其身心健康水平的提升。然而,在居民广泛且频繁使用互联网的同时,会增加网络欺凌、网络成瘾、网络诈骗等风险,易使其身心健康受到损伤。因此,互联网使用频率对人民健康会产生怎样的影响?究竟会改善人民健康水平还是会降低健康水平?影响的具体机制是什么?所有这些不仅成为公众讨论的现实问题,而且也是值得深入探究的学理话题。

本文使用CGSS2017数据,重点关注互联网使用频率对居民身心健康状况的影响,旨在全面分析互联网使用频率对居民身体、心理健康的影响效应,并对其影响机制,以及不同性别、不同年龄阶段、不同户口居民中的差异性进行分析,为指导互联网使用改善居民身心健康提供理论及经验依据。

二、文献回顾与研究假设

(一)互联网使用情况对身心健康影响的研究

近年来,在健康中国战略背景下,学界对于居民健康状况影响因素的研究逐渐增多,主要有个人基本特质、社会经济地位、社会资本、个人生活方式等因素。随着网络社会的兴起与发展,有关互联网使用情况对身心健康影响的研究日趋丰富,研究内容众多,涉及范围广泛,概括地说,这些研究主要有两种相对的观点:

持积极态度的学者认为互联网使用可以提升个体健康水平。一是行为方式角度,互联网使用可以使个体获取更多健康相关知识(1)Meischke H,Eisenberg M,Rowe S,Cagle A:Do older adults use the Internet for information on heart attacks? Results from a survey of seniors in King County,Washington,Heart & Lung,no.1,2005.,改变增进健康的方式,改善健康状况(2)Mano R S:Social media and online health services: A health empowerment perspective to online health information,Computers in Human Behavior,vol.39,2014.。二是社会关系角度,互联网使用可以通过拓展社会关系网络的规模以提升个体自评身体健康水平(3)王元超、王夏雨:《互联网对个人健康的积极影响及其形成机制:社会关系网络的作用》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2022年第1期。。三是健康资本需求理论角度,健康投资取决于投资收益和成本的比较,当收益大于成本之时,进行健康投资是有利的。从这一理论观点出发,互联网使用可以打破医患间时空约束,缩短交通往返时间,增加健康投资时间;以海量资源及个性化推送服务,提升健康知识和信息质量,降低投资成本,增加健康投资份额,从而改善居民健康(4)杨克文、何欢:《互联网使用对居民健康的影响——基于2016年中国劳动力动态调查数据的研究》,《南开经济研究》2020年第3期。。

消极观点则主要集中在两个方面解释:一是互联网在传播促进健康信息时,会增加个体评估信息来源时的焦虑感(5)Korp P:Health on the Internet:implications for health promotion,Health Education Research,no.1,2006.;二是过度使用网络会带来病理化后果,尤其在青少年和大学生群体之中表现明显。研究发现使用互联网时间增加会提升农村青少年肥胖和睡眠不足问题,从而影响其身体健康(6)宁可、朱哲毅、徐志刚:《互联网、生活时间配置与农村青少年身体健康》,《南开经济研究》2019年第4期。。此外,长期使用网络会压缩进行体育锻炼等健康生活方式的时间,从而降低身体健康水平。

综合来看,多数实证研究将“互联网使用”处理为二分变量,即讨论互联网使用与否对身体或心理健康的影响作用,从使用频率角度进行分析的研究相对较少,涉及者常讨论互联网使用时长对学生身心健康的影响(7)张锦涛、陈超、王玲娇、刘璐、刘凤娥、赵会春、邓林园、方晓义:《大学新生网络使用时间与网络成瘾的关系:有中介的调节模型》,《心理学报》2014年第10期;Rayan A,Dadoul A M,Jabareen H,et al:Internet Use among University Students in South West Bank: Prevalence,Advantages and Disadvantages,and Association with Psychological Health,International Journal of Mental Health and Addiction,no.1,2017.,往往认为网络成瘾是其影响机制。此外,有学者对不同群体也进行了研究分析,陆杰华、汪斌探讨了互联网使用强度与16~64岁居民自评健康之间的关系,发现使用时间对自评健康的影响出现边际递减趋势,表明两者之间存在“倒U型”关系(8)陆杰华、汪斌:《居民互联网使用对其自评健康影响机制探究——基于2016年中国家庭追踪调查数据》,《中山大学学报(社会科学版)》2020年第3期。,互联网使用对自评健康具有显著正效应,但是过度使用并不利于个体健康水平的提升。靳永爱、赵梦晗的研究结果显示使用频率与老年人健康状况没有呈现出严格的线性关系(9)靳永爱、赵梦晗:《互联网使用与中国老年人的积极老龄化——基于2016年中国老年社会追踪调查数据的分析》,《人口学刊》2019年第6期。。当前我国学者普遍针对某特定群体展开研究,对居民整群的研究及差异性分析还不够丰富,有待进一步深入探讨互联网使用频率对居民身心健康的影响效应及机制。

基于上述观点,提出本研究假设H1:互联网使用频率正向影响居民身体、心理健康状况。

(二)互联网使用对个体主观幸福感影响的研究

幸福是人类追求的终极目标,它指的是人类个体认识到自己需要得到满足以及理想得到实现时产生的一种复杂的、多层次情绪状态,主观幸福感则为评价者根据自定标准对其生活质量的整体性评估(10)严标宾、郑雪、邱林:《主观幸福感研究综述》,《自然辩证法通讯》2004年第2期。。20世纪50年代开始,主观幸福感的影响因素逐渐成为学者研究的重点,主要集中于宏观、微观两个层面,前者多指社会制度环境,后者常包含个人基本特征及家庭特征,例如人口学变量、收入水平、社会经济地位等。近年来,越来越多的学者开始讨论互联网使用情况对居民主观幸福感的影响。

多数学者认为互联网使用可以正向预测个体的主观幸福感水平。相比于不使用互联网的居民,上网居民认为自己最幸福的比例更高(11)周广肃、孙浦阳:《互联网使用是否提高了居民的幸福感——基于家庭微观数据的验证》,《南开经济研究》2017年第3期。。庞子玥等对青年群体的研究发现使用互联网能显著提高其主观幸福感的发生概率,且对城镇、低收入青年群体的影响更大(12)庞子玥、曾鸣:《互联网使用影响青年主观幸福感了吗?——来自CGSS2010-2015年数据的分析》,《西安财经大学学报》2020年第3期。。此外,学习使用互联网能够增强老年群体人际交往、认知功能、独立能力等,从而提高其幸福感(13)Shapira N,Barak A,Gal I:Promoting Older Adults’ Well-Being through Internet Training and Use,Aging & Mental Health,2007年第5期。,互联网具有增益效应。与此相对,一些学者表示互联网使用与主观幸福感之间存在负效应,“互联网时间替代假说”及“在场替代效应论”观点认为居民使用互联网挤占了进行社会互动和交往的时间,会削弱居民参加社会活动的积极性,增加内心孤独感失落感。作为情感机器的互联网在塑造线上集体狂欢的同时,导致个体亲密性圈层的坍塌,形成“一起孤独”的结果(14)成伯清:《自我、中介与社会:作为情感机器的互联网》,《福建论坛(人文社会科学版)》2021年第10期。。不仅如此,互联网使用会带来参照群体的增大。将个体长期置于相互比较的环境中,会产生心理失落感和相对剥夺感,造成对幸福状态感知的降低(15)郭小弦、芦强、王建:《互联网使用与青年群体的幸福感——基于社会网络的中介效应分析》,《中国青年研究》2020年第6期。。

综上,互联网使用对居民主观幸福感的影响尚未达成一致共识,而且就使用频率这一角度来看,学者观点也不尽相同:一些研究发现增加互联网使用频率或时间有助于提升居民主观幸福感(16)周广肃、孙浦阳:《互联网使用是否提高了居民的幸福感——基于家庭微观数据的验证》,《南开经济研究》2017年第3期;祝仲坤、冷晨昕:《互联网使用对居民幸福感的影响——来自CSS2013的经验证据》,《经济评论》2018年第1期;唐菲悦:《互联网使用对主观幸福感的影响研究》,湖南大学硕士论文,2021年;龙翠红、易承志:《互联网使用对居民幸福感的影响:基于全国性数据的实证分析(英文)》,《Social Sciences in China》2019年第4期。,在对青年(17)庞子玥、曾鸣:《互联网使用影响青年主观幸福感了吗?——来自CGSS2010-2015年数据的分析》,《西安财经大学学报》2020年第3期。、老年(18)彭希哲、吕明阳、陆蒙华:《使用互联网会让老年人感到更幸福吗?——来自CGSS数据的实证研究》,《南京社会科学》2019年第10期;Lelkes O:Happier and less isolated: internet use in old age,MPRA Paper,no.42546 in all,22012.群体的研究中,也得出了相似结论,即上网频率能显著提高其主观幸福感的发生率。然而也有学者认为频繁使用网络更容易使个体产生孤独感,这一结论表现于内向群体之中(19)Kraut R,Kiesler S,Boneva B,et al:Internet paradox revisited,Journal of Social Issues,no.1,2002.;刘毅对大学生群体进行研究,并发现微信使用强度与主观幸福感之间没有显著关联性(20)刘毅:《微信使用对大学生主观幸福感影响的实证研究》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2018第8期。。

基于上述观点,提出本研究假设H2:互联网使用频率正向影响居民主观幸福感。

(三)主观幸福感对居民身心健康影响的研究

从主观幸福感与居民身心健康的关系角度看,主观幸福感常用于衡量心理健康和幸福程度,可以作为个人健康、长寿的重要预测指标。2017年的一项研究发现,主观幸福感与死亡率降低、寿命延长正相关(21)Martín-María N,Miret M,Caballero F F,et al:The impact of subjective well-being on mortality: a meta-analysis of longitudinal studies in the general population,Psychosomatic Medicine,no.5,2017.,幸福感可以为压力和消极情绪提供缓冲,甚至消除一些损害(22)De Neve J E,Diener E,Tay L,Xuereb C:The Objective Benefits Of Subjective Well-being,World Happiness Report,2013.。不仅如此,主观幸福感还与心脏病、中风风险降低、疾病后恢复速度加快以及健康促进行为的增加有关。密西根大学与复旦大学共同开展的研究显示,在希望指数、感恩、生活满意度以及主观幸福感四个变量中,主观幸福感对个人身心健康影响最为重大(23)Chen W,Hua M,Yu S,et al:Association of Positive Psychological Wellbeing and BMI with Physical and Mental Health among College Students,Biomedical Journal of Scientific & Technical Research,no.4,2017.。最近的一篇理论研究文章《心理健康的新诠释:幸福感视角》也指出,幸福感是心理健康的本质特征和核心所在,幸福感会主导心理健康的方向(24)俞国良:《心理健康的新诠释:幸福感视角》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2022年第1期。。

三、数据、方法与变量

(一)数据来源及方法

本文数据来自2017年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey),此项调查涉及中国大陆各省、市、自治区10000多户家庭的个人,有较好的代表性。对相关变量进行筛选、处理,剔除无关与缺失样本后,得到有效样本10813个。

本研究运用Stata17.0统计软件进行数据分析。首先进行描述性分析,了解不同互联网使用频率中居民身体、心理健康水平的分布情况。其次,以居民身体健康水平、心理健康水平为因变量,互联网使用频率为自变量,加入控制变量,建立多元有序Logistic回归模型,分析互联网使用频率对居民身心健康状况的影响,并通过替换变量的方法对模型结果的稳健性进行检验。再次,以个体主观幸福感为中介变量,分析互联网使用频率影响居民身心健康的机制。最后,通过分样本回归分析互联网使用频率对居民身体、心理健康影响的异质性。

(二)变量选取

1.因变量。本文从身体健康和心理健康两方面衡量居民健康状况,分别探讨互联网使用频率对居民身体、心理健康状况的影响。常见的研究以自评健康作为身体健康的衡量指标。自评健康是被调查者对自身健康的综合评价,能较为可靠地判断他人的健康状况(25)王琦、张惠敏、马方励、梁英娇:《〈中医健康状态自评问卷〉的研制及信度效度的初步评价》,《安徽中医学院学报》2011年第5期。,本研究使用“您觉得您目前的身体健康状况是”一题来表征,将选项的5个维度,即“很不健康”“比较不健康”“一般”“比较健康”“很健康”分别赋值为1~5;心理健康根据“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度”一题进行刻画,将选项的5个维度,即“总是”“经常”“有时”“很少”“从不”分别赋值为1~5。

2.自变量。本文自变量为互联网使用频率,使用问卷中“过去一年,您对互联网的使用情况是”一题进行衡量。选项“从不”“很少”“有时”“经常”“非常频繁”依次赋值为1~5。

3.控制变量。参考已有文献,本研究选取性别、婚姻状况、户籍、年龄阶段、政治面貌、宗教信仰、受教育程度、收入水平作为控制变量。其中,年龄阶段根据《中长期青年发展规划(2016-2025年)》《国家积极应对人口老龄化中长期规划》等规定,将18-35周岁定义为青年(赋值为1),36-59周岁定义为中年(赋值为2),60周岁及以上定义为老年(赋值为3)。中国自古有着家本位的思想,且家庭规模大小有别,因此选择“全年家庭总收入”“家庭常住人口数”进行计算,得到“家庭人均月收入”作为衡量个体经济水平(收入)的变量。根据国家统计局的官方规定,将月收入分为四个等次,2000元以下为“低收入群体”,2000-5000元为“中等收入群体”,5000-10000元为“较高收入群体”,10000元以上为“高收入群体”,依次赋值1~4。

4.中介变量。本研究假定在互联网使用频率与身心健康之间存在主观幸福感这一中介变量。该变量由问卷“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”来表示,1~5表示主观幸福感水平依次递增。

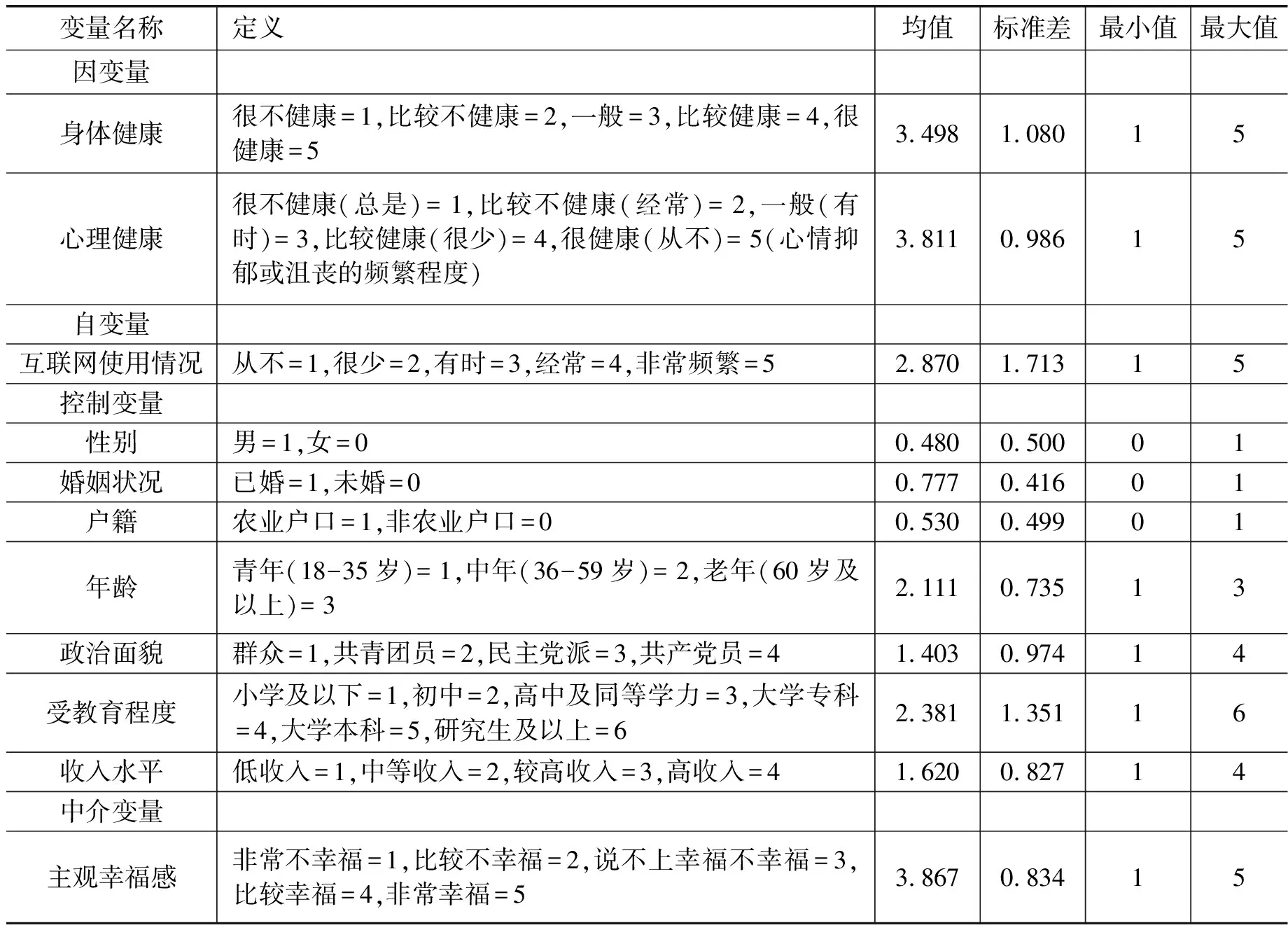

研究变量界定及描述性统计分析结果如表1所示。根据表中数据可知,居民身体健康、心理健康的均值分别为3.498和3.811,介于一般和比较健康之间,心理健康得分稍大于身体健康得分。居民互联网使用频率较低,均值为2.870,表明平均而言,在过去一年中,居民很少或有时使用互联网,但标准差较大,说明互联网使用频率存在较大分布差异。主观幸福感得分均值为3.867,标准差为0.834,这表示总体而言居民主观幸福感水平大致在“说不上幸福不幸福”到“非常幸福”之间。

表1 变量定义与描述性统计分析

四、实证结果分析

(一)描述统计:互联网使用频率的健康状况分布

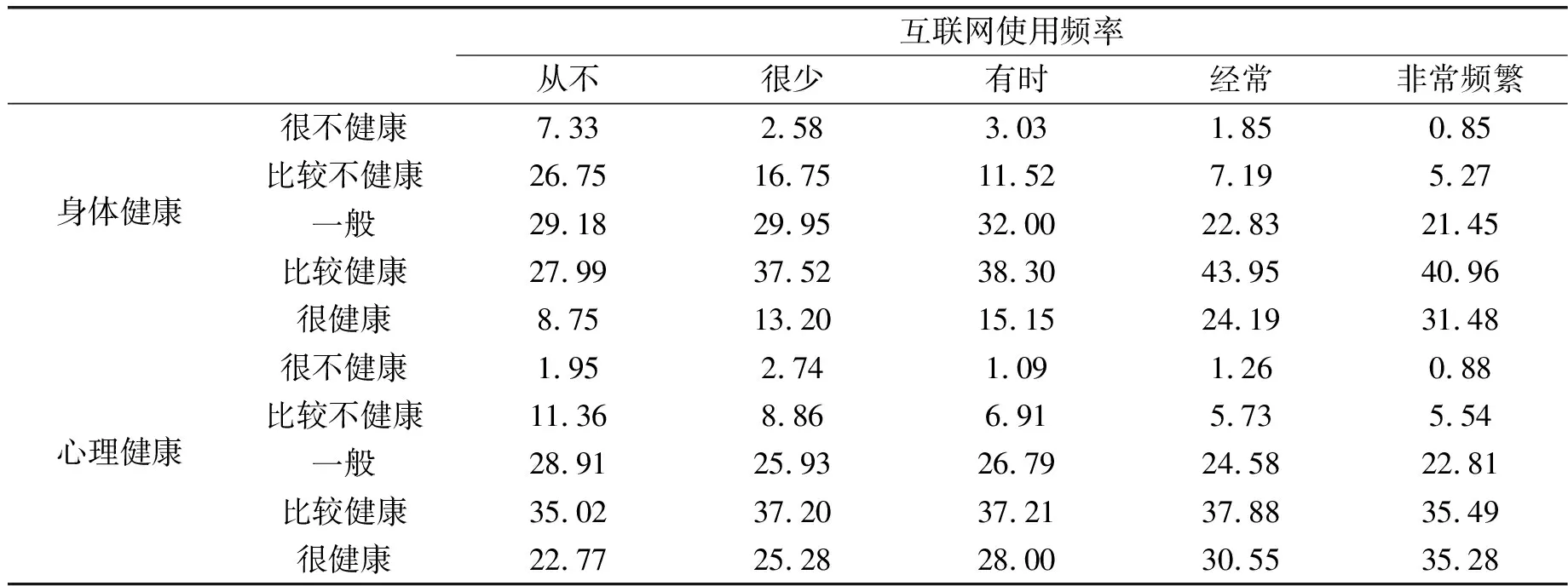

对核心自变量互联网使用频率及因变量身体、心理健康状况作描述性统计,具体结果如表2所示。

表2 不同特征人群的健康状况(%)

根据上表的描述统计信息可以看出,随着互联网使用频率的提高,身体及心理很健康者所占的比例均依次增加。列联表统计检验结果显示互联网使用频率与居民身体、心理健康之间的皮尔逊相关系数均在1%水平上显著(p=0.000),表明互联网使用频率与居民身体、心理健康具有显著的相关性。

推荐理由:父子关系,是近现代中外文学经久不衰的一个主题。本书立足当代生活,在书写一个诗人既庸常又时而闪光的一段人生过程中,把主人公被父亲阴影笼罩、心灵不胜重负的精神世界挖掘得很有深度。小说出自诗人之手,故而叙述力避平铺,以转换视角、人称等多种手法使小说跌宕多姿,是一部较有特色的作品。

(二)回归分析:居民身心健康的影响因素分析

1.互联网使用频率对居民身心健康的影响分析

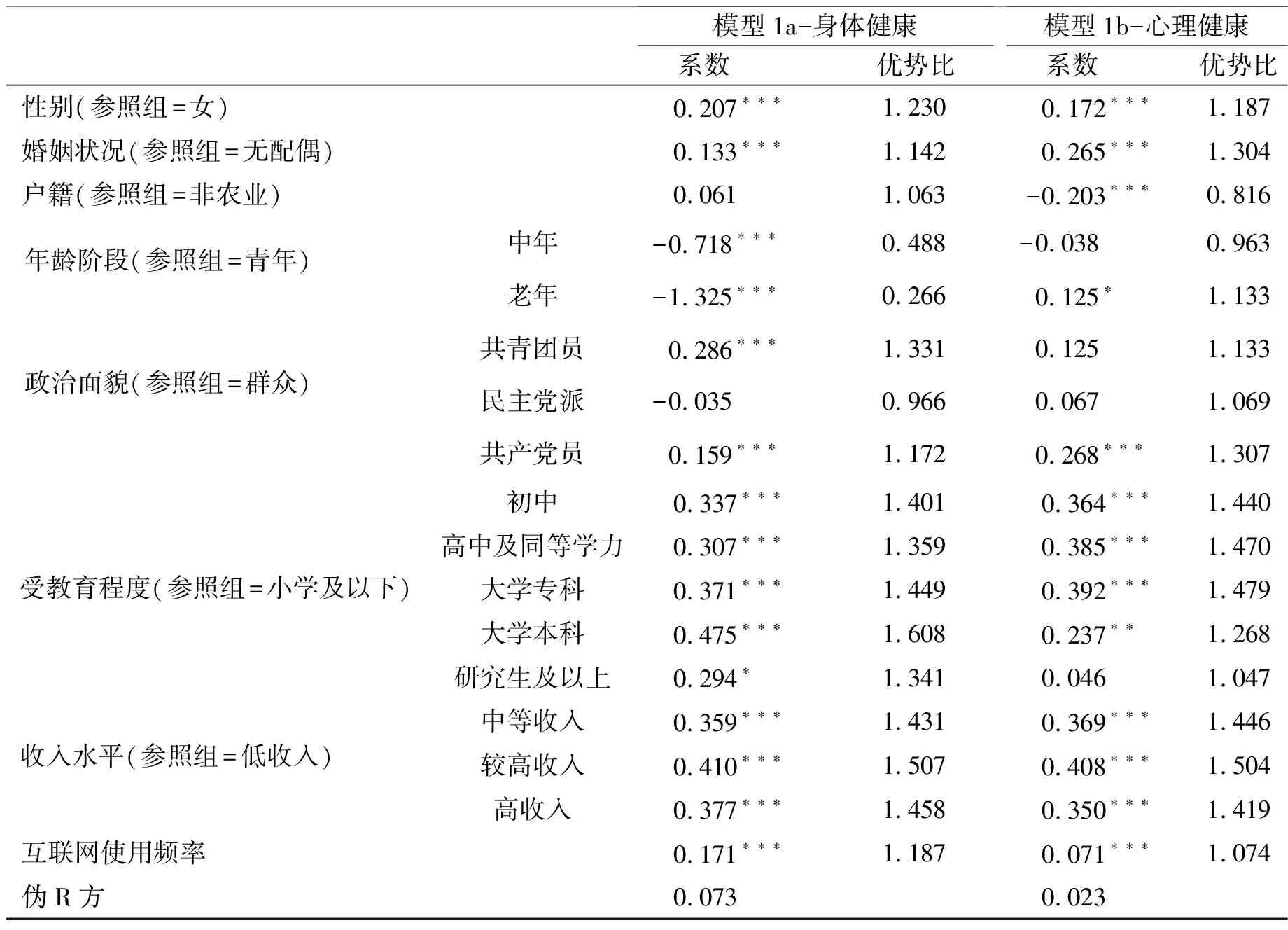

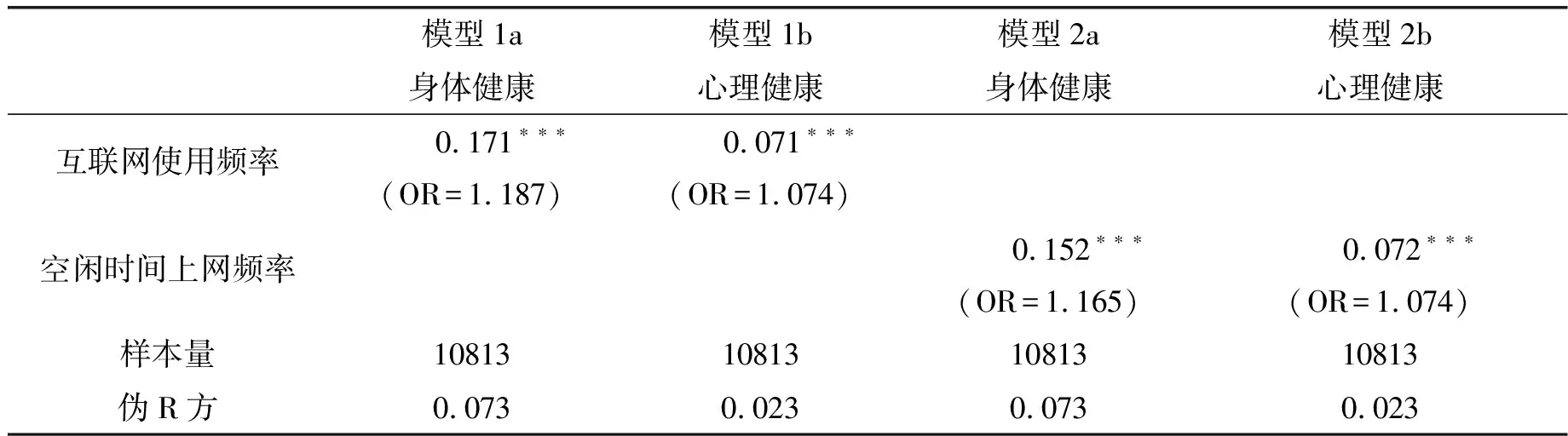

本研究通过2个回归模型分别研究互联网使用频率及控制变量对居民身体、心理健康的影响效应,具体结果如表3所示。

表3 互联网使用频率对居民身心健康影响的回归结果

结果显示,在控制变量中,男性比女性的身心健康状况更好,男性身体、心理健康水平提升一个等级的可能性分别是女性的1.230倍和1.187倍。婚姻状况对居民身体、心理健康均有显著影响,有配偶者身体、心理健康水平提升一个等级的可能性分别是无配偶者的1.142倍和1.304倍,这表明婚姻对居民身心健康具有保护作用。在户籍分类上,非农业户口居民心理健康水平较农业户口居民更好,身体健康水平差异不显著。以青年群体为参照,中年、老年群体身体健康状况明显较差,进入中老年阶段,居民身体机能开始下降,身体健康状况也因此受到影响;老年群体的心理健康在10%的显著性水平上较好于青年群体。共青团员、共产党员身体健康水平提升一个等级的可能性比群众高,共产党员心理健康水平高于群众,在1%水平上具有显著差异。在受教育程度方面,除研究生及以上学历居民仅在身体健康方面与小学及以下学历者有显著差异外,其他各学历层次居民的身体、心理健康水平均明显高于小学及以下学历者。收入水平对居民身体、心理健康均具有显著的正向影响。

表3显示,互联网使用频率对居民身体、心理健康均有显著的正向影响,随着互联网使用频率的增加,其身体、心理健康水平提升一个等级的概率也会增大,优势比分别为1.187和1.074,假设H1成立。

为验证上述结论是否具有稳健性,文章使用替换核心自变量的方法进行检验。将空闲时间上网频率作为互联网使用频率的另一种度量方式,根据问卷“过去一年,您是否经常在空闲时间从事上网活动”一题进行测量,回归结果如表4所示。

表4 互联网使用频率对居民身心健康影响的稳健性检验

从表中数据可以看出,各变量估计系数均在1%水平上显著且为正值,表明互联网使用频率对居民身心健康具有积极作用的结论是稳健的。

2.互联网使用频率对居民主观幸福感的影响分析

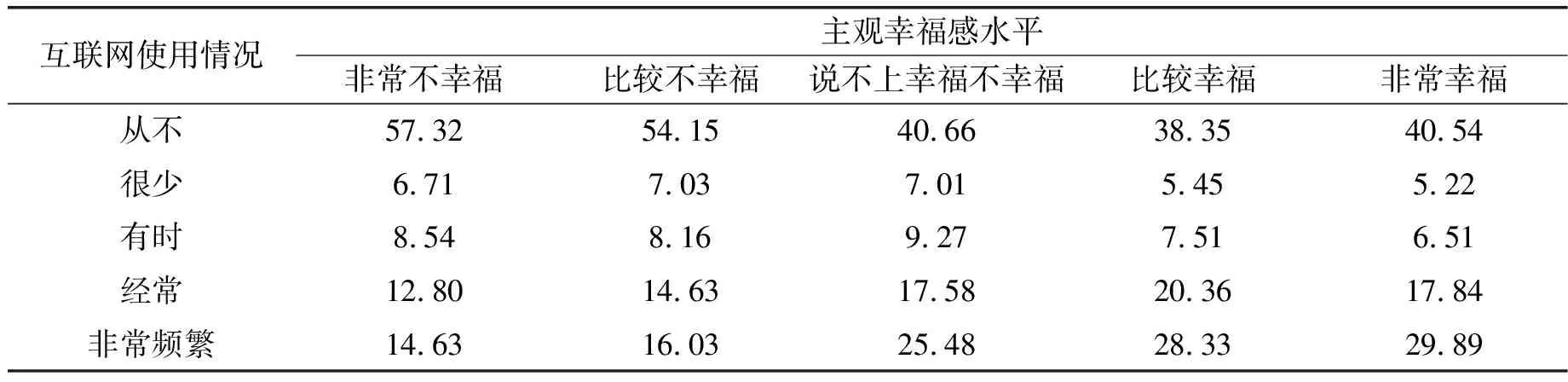

互联网使用频率与居民主观幸福感的交互分类结果如表5所示。从表中数据可以看出,在主观感到“非常不幸福”的群体中,有57.32%的居民从不使用互联网,使用非常频繁者仅占14.63%;而感到“非常幸福”者中,两类群体比例分别为40.54%和29.89%,也就是说,随着居民主观幸福感水平的提升,非常频繁使用互联网的居民比例也有所增加。从表中统计的检验结果显示两变量之间的皮尔逊相关系数在1%水平上显著,这表示互联网使用频率与主观幸福感之间具有显著相关性。

表5 互联网使用频率与主观幸福感水平的交互分类结果 单位:(百分比)

本研究就互联网使用频率对居民主观幸福感的影响作用进行分析,回归结果如表6所示。从表中数据可以看出,互联网使用频率越高,居民主观幸福感水平也更高,假设H2得到验证。原因可能为:随着互联网使用频率的提高,居民在网络社会中的参与度增加,有利于其充分发挥自主选择权、发言权,更容易开放自由表达观点,获得认同感和满足感,从而增强主观幸福感。

表6 互联网使用频率对居民主观幸福感影响的回归结果

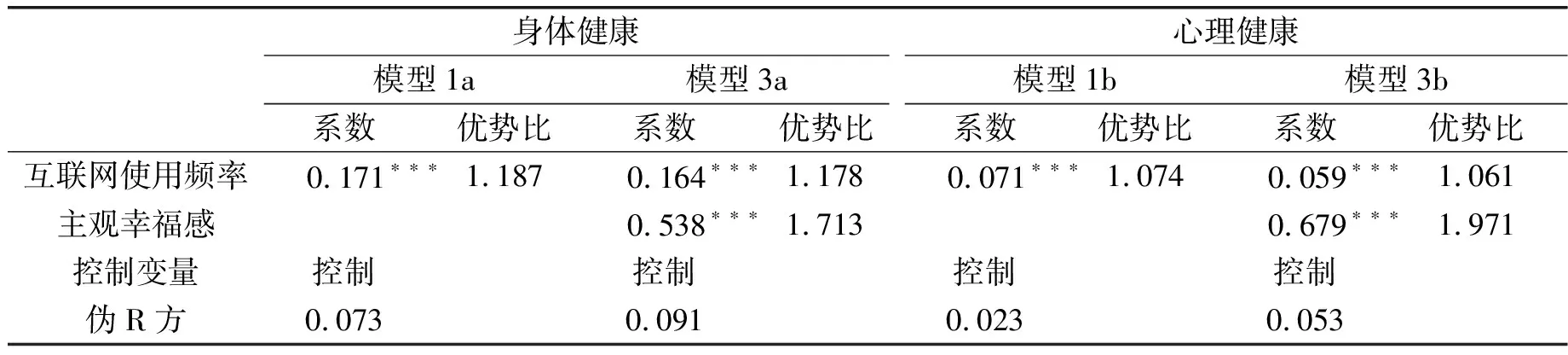

3.互联网使用频率影响居民身心健康的中介效应分析

文本选取居民主观幸福感作为中介变量,以探讨互联网使用频率对居民身心健康的作用机制。将主观幸福感纳入回归模型,据表7的结果可知,主观幸福感对居民身体和心理健康均存在显著的正向影响,主观幸福感更高者身心健康水平更高的概率较大。从回归系数及优势比数值角度来看,主观幸福感对心理健康的增益效应更强。俞国良(26)俞国良:《心理健康的新诠释:幸福感视角》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2022年第1期。指出,心理健康需要幸福感的支撑,幸福感是心理健康的核心价值,积极心理学也表示心理健康的目标是提升个体的主观幸福感。当个体对当前生活状态更加满意并产生幸福体验时,其发生情绪抑郁沮丧的频率更低。

表7 互联网使用频率、主观幸福感对居民身心健康影响的回归结果

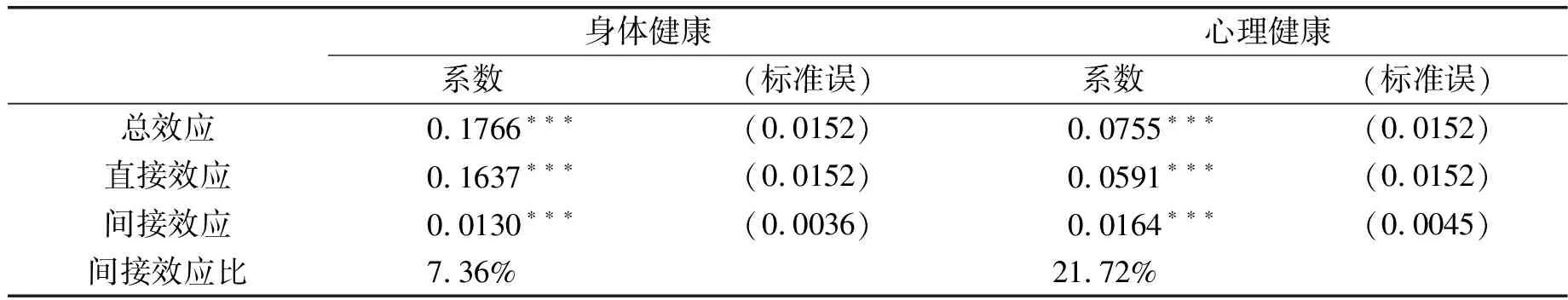

分别比较模型1a、3a与模型1b、3b,互联网使用频率对居民身体、心理健康的总效应大于直接效应,且模型拟合系数均显著为正,这大体表明主观幸福感在其中发挥了部分中介作用。但本研究中因变量(居民身体、心理健康)为有序多分类变量,因此以逐步回归方法进行检验可能出现偏差,故使用KHB方法进行中介效应检验,结果如表8所示。

表8 主观幸福感的中介效应检验结果

主观幸福感在互联网使用频率对居民身体、心理健康的影响路径中均发挥了显著的正向中介作用,假设H3得到验证。互联网使用频率对身体健康的总效应中有7.36%来自主观幸福感的影响;对心理健康的影响中,主观幸福感解释了总效应的21.72%,其对心理健康的中介影响更大。互联网使用频率的增加可以直接促进居民身心健康水平的提升,也可以通过对主观幸福感水平的提高间接保护身心健康状况。

(三)差异性:互联网使用频率对居民身心健康影响的进一步分析

以上分析结果呈现了互联网使用频率对居民身心健康的影响路径,但是在不同群体之间影响效应可能存在一定差异。结合本研究发现及已有研究成果,本文就互联网使用频率对居民身心健康的影响作用进行异质性分析。

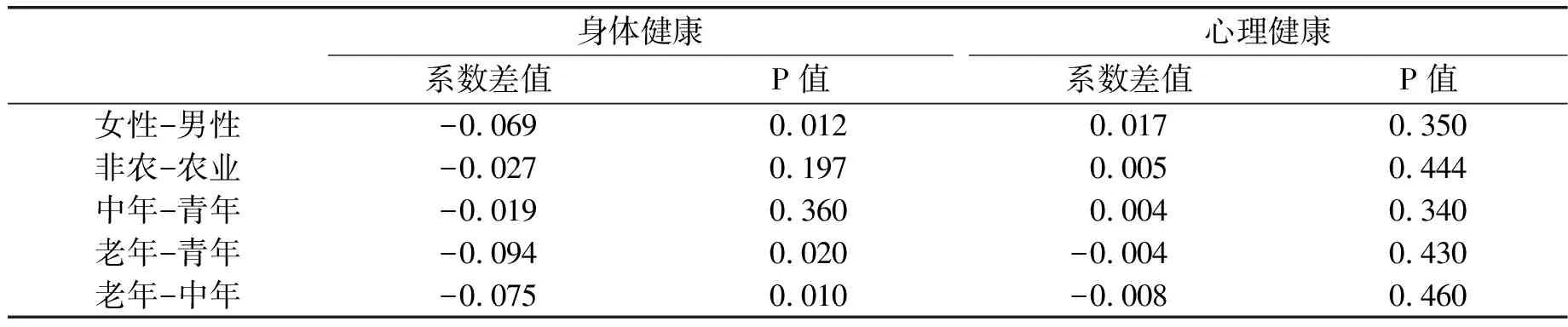

1.不同性别的差异分析

对不同性别的群体进行回归分析并作中介效应检验,结果如表9所示。互联网使用频率对男女两性居民身体、心理健康均具有显著的正向影响作用,对男性身体健康、女性心理健康的影响系数更高。进一步使用费舍尔组合检验方法考察组间系数是否具有显著差异,发现互联网使用频率仅对身体健康的影响有显著性别差异。各群体组间系数差异性检验结果见表12。

表9 互联网使用频率对居民身心健康影响的性别异质性结果

在不同性别群体中,使用KHB方法对主观幸福感的中介效应进行检验,结果显示:男性群体中,主观幸福感的中介效应在95%的置信区间中包含0,因此其中介效应不显著;女性群体中,主观幸福感发挥了显著的中介作用。互联网使用频率提升,会直接增加女性居民身心健康水平提高的可能性,也会通过主观幸福感产生间接影响。

这可能与性别的健康不平等有关。性别作为一种社会制度,塑造着社会不平等。在我国及一些发达国家,均已出现女性平均寿命更长,但自评健康水平更差的“性别悖论”,而本文身体健康恰以自评身体健康作为刻度,因此可能导致了互联网使用频率对男性身体健康影响更大的情况。女性往往处于社会弱势,承受更多压力,且受到社会文化影响,女性时常向内归因,所以其可能更倾向于通过匿名性强、时效性高的互联网平台表达情感及观点,在网络关系中获得满足感、提升主观幸福感,从而帮助改善身心健康水平。

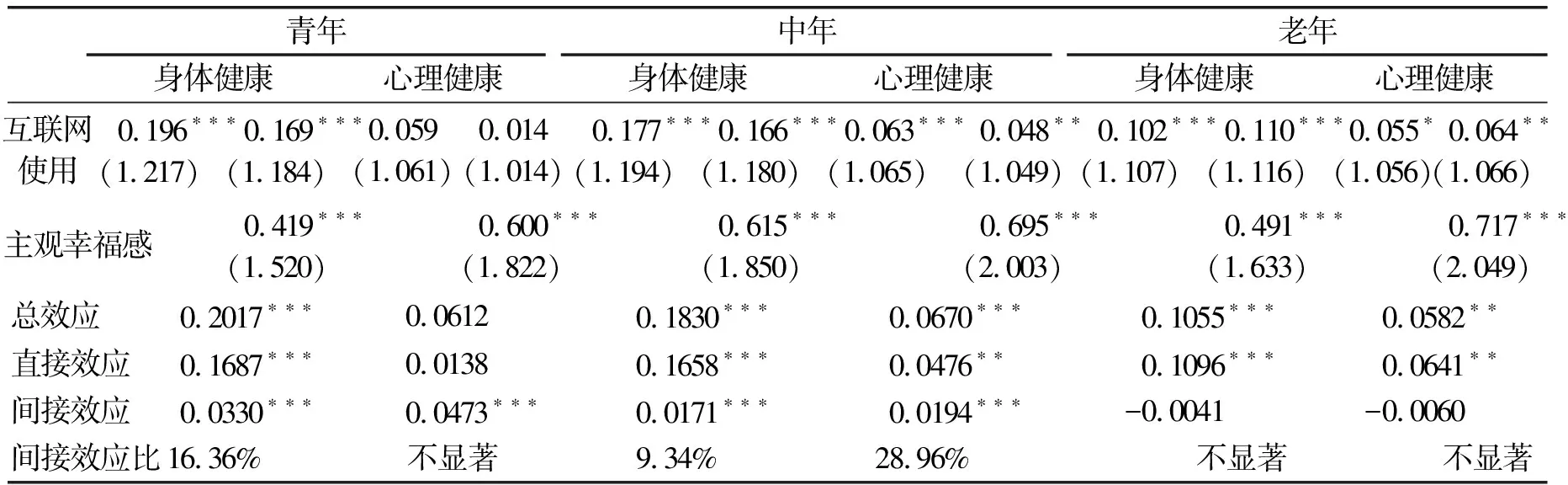

2.不同年龄阶段的差异分析

对不同年龄阶段群体进行异质性分析的具体结果如表10所示。互联网使用频率对青年居民心理健康的影响不显著,除此之外,互联网使用频率对各年龄阶段居民身体、心理健康均有显著正向影响。同样使用费舍尔组合检验方法进行组间系数差异检验,对三个年龄阶段的居民进行两两分组检验,表12结果显示:互联网使用频率对青年、中年居民身体健康的影响作用明显高于老年居民,对心理健康的影响不具有统计学意义上的显著差异。相较老年群体而言,中青年居民使用互联网的可能性更大,对使用技能的掌握程度更高,容易通过提高互联网使用频率以获取更多有益信息、加强社会参与和社会互动,改善生活方式,从而提升身体健康水平。此外,从生理角度,老年群体身体素质不断下滑,各器官机能逐渐衰退,也是导致该群体身体健康受到互联网使用频率影响相对较弱的原因之一。

表10 互联网使用频率对居民身心健康影响的年龄异质性检验

在青年群体中,互联网使用频率既可以直接正向影响其身体健康状况,也可以通过主观幸福感间接提升身体健康水平;而互联网使用频率的高低对心理健康没有显著影响。青年人是互联网技术应用更为活跃性的人群,越来越多的青年通过互联网获取信息、交流思想、交友互动等,在网络社会中形塑自我价值和自我认同。其在享受互联网对心理健康带来增益效应的同时,也容易受到互联网所传递的消极情绪的影响,且面临网络成瘾的风险更大,不利于心理健康水平的提升,这可能是互联网使用频率对青年心理健康影响不显著的原因之一。

在中年群体中,互联网使用频率对身体、心理健康均有直接的正向影响效应,也有通过主观幸福感而产生的间接影响作用。在老年群体中,互联网使用频率对身心健康均具有显著影响,互联网使用越频繁,其身体和心理健康水平提升的概率均会增大,主观幸福感没有发挥显著的中介作用。对老年居民而言,学习使用互联网的难度较大,相对较差的互联网使用体验会降低用户满意度,因此互联网使用频率的提高并不能显著提升老年居民主观幸福感,从而促进其身心健康状况的改善。

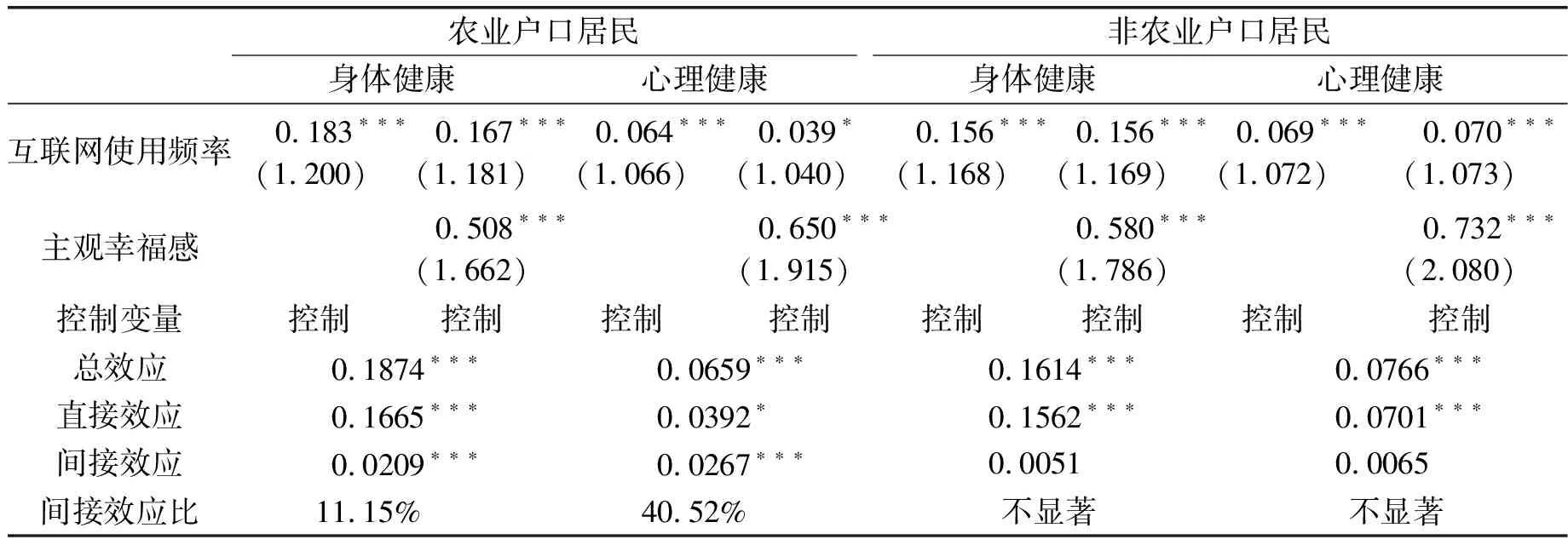

3.不同户籍的差异分析

对农业户口、非农业户口两类居民进行异质性分析,具体结果如表11所示。首先,互联网使用频率对两类居民身体、心理健康均有显著的促进作用,对农业户口居民身体健康、非农业户口心理健康水平的影响系数较大,但费舍尔组合检验结果显示上述系数的差异并无统计学意义上的显著性,结果如表12。

表11 互联网使用频率对居民身心健康影响的地区异质性检验

表12 各类别群体组间系数差异性检验

中介效应检验结果显示,主观幸福感仅在农业户口居民中发挥显著的正向中介效应,在非农业户口居民中效应不显著。其原因可能为:相较农业户口居民而言,非农业户口居民接触互联网的时间更早、使用时间更长,使用网络已经成为其生活习惯之一,通过增加互联网使用频率以提升个人主观幸福感的作用不显著。而农业户口居民对互联网尚抱有“新鲜感”“好奇感”,其更容易因频繁使用互联网而获得满足感,从而促进主观幸福感水平的提高。

五、总结与讨论

本文利用中国综合社会调查(CGSS)2017年数据,采用多元有序Logistic回归模型,分析互联网使用频率对居民身体、心理健康的影响效应及机制,并在此基础上进行异质性分析。研究结果显示:

第一,从整体看,互联网使用频率能够直接促进居民身体、心理健康水平的提升,也可以通过主观幸福感间接改善身心健康状况,主观幸福感发挥了正向中介作用。第二,互联网使用频率对居民身心健康的影响存在群体异质性:与女性、老年居民相比,互联网使用频率对男性、中青年居民身体健康的正向影响更强;互联网使用频率对青年居民心理健康的影响不显著。此外,互联网使用频率对不同性别、年龄阶段、户籍居民的身体、心理健康均有显著正向影响。主观幸福感的中介效应在互联网使用频率对青年居民身体健康的影响路径中显著,对女性、中年、农业户口居民身体及心理健康的影响路径中同样也显著。

研究结论给予我们有如下启示:

一是致力构建清朗健康网络环境。互联网日渐成为大众获取新闻信息的主要渠道,民众对互联网的依赖性逐渐增强。要加强完善网络平台监管体系,提升治网管网能力,营造积极健康的网络氛围,为公众健康上网保驾护航,使居民在互联网平台获取更多有益信息,帮助其健康生活方式的养成及幸福感的提升,从而改善身心健康状况。

二是着力弥合城乡数字鸿沟。在传统“城乡二元结构”视野下,互联网普及覆盖率、数字化生产能力等尚存在明显的城乡差异。在乡村振兴战略背景下,应不断完善财政支出结构,扩大向农村地区的转移支付规模,促进互联网推广、下沉,推动提升农村居民的互联网使用频率,这对提高当地居民幸福指数、促进身心健康具有重要意义。

三是创新互联网产业的群体个性化服务。社会尚存在性别的健康不平等问题,女性自评身体健康及心理健康水平较差,而互联网使用频率对男性身体健康的增益效应更强。因此,要加强对女性群体的关注与支持,拓展开发针对女性用户的互联网平台,打造专门化网络生态,促进女性健康水平及社会公平的提升。

四是加快推进互联网产业的适老化发展。“积极老龄化”理念自第二届老龄问题世界大会提出以来,已成为应对21世纪人口老龄化的政策框架,特别强调老年人要学习信息技术。因此,应积极推进互联网应用的适老化改造,帮助其学习使用互联网,享受互联网健康服务,提升社会参与和融入水平,通过互联网使用增强其获得感、幸福感,进而改善身心健康状况。

立足当下,在全民共享互联网发展成果之时,应从辩证角度审思互联网发展的一体两面性:互联网在架构起人际网络互动桥梁的同时,也可能建构并强化居民的现实孤独感;人们在创造并优化互联网发展路径的同时,也可能被互联网算法所塑造和改变……因此,如何降低互联网发展过程中的非预期后果,使其不断发挥积极作用,是值得持续深入探讨的现实议题。