高丽王朝的告身及其文书体式变迁

2022-12-05陈宛钰

朱 玫 陈宛钰

告身始于南北朝时期,盛于唐宋朝,是官人任官授职的公文凭证。[1]杜佑《通典》在记述唐代任官授职相关内容时提及告身:“既审,然后上闻,主者受旨而奉行焉。各给以符,而印其上,谓之‘告身’。其文曰‘尚书吏部告身之印’。自出身之人,至于公卿,皆给之。武官,则受于兵部。”[2]362根据《通典》的记述,告身是在皇帝的旨令下,由相关部门发放的任官文书。告身在南北朝时已经存在,一直到唐朝才使用普遍、流程完备。[3]现存世的中国告身文书均为唐、宋两代的文书。

源自中国古代的告身流传到朝鲜半岛,成为朝鲜半岛的重要公文书之一。高丽朝(918—1392)受唐制影响,也采用告身作为人事任命文书。据《高丽史》记载,高丽朝初期的制度一方面受到前朝新罗的影响,另一方面也受到唐朝制度的影响。(1)“高丽太祖开国之初,参用新罗泰封之制,设官分职,以谐庶务。然其官号或杂方言,盖草创未暇革也。二年,立三省、六尚书、九寺、六卫,略仿唐制。”参见郑麟趾等《高丽史(标点校勘本)》卷七十六《志》卷第三十《百官一》(西南师范大学出版社2014年版第2403页)。随着高丽国家制度的逐渐完善发展,在成宗时期,仿唐制改革官制,并建立以三省制为基础的中央行政体系。告身作为唐朝的人事任命文书,与官吏任用制度等一道为高丽朝学习,并运用于其国家行政运作中。现存高丽朝的告身仅有《金傅告身》《慧谌告身》《申祐王旨》三通,分别形成于高丽前期、中期与末期,从中可以窥探不同时期文书的演变。

高丽王朝覆灭后,朝鲜王朝(1392—1910)统一半岛。朝鲜《经国大典》规定:“凡受职者告身,五品以下,考司宪府、司谏院署经给之”[4],朝鲜时期仍采用告身文书作为任官授职的人事文书。告身在朝鲜半岛作为人事文书长期存在,是考察相关人事行政制度的一手材料。告身依照王的旨令发放,体现的是国王的人事任免权。对告身的研究,可以为人事行政制度等相关制度研究提供史籍之外的视角,也可以从侧面对官僚制的形成,对王朝统治中王权的行使等问题进行探究。

20世纪后半叶,随着韩国学界对朝鲜半岛古文书的整理和出版,告身的相关研究也不断深入。学界对存世的告身文书从内容、格式等方面展开研究,部分学者利用告身对高丽、朝鲜王朝的政治史、制度史进行讨论。张东翼、沈永焕、矢木毅(2)张东翼《对惠谌的大禅师告身的检讨》(《韩国史研究》1981年第34辑)、《对金傅的册尚父诰的检讨》(《历史教育论集》1982年第3辑)。沈永焕《高丽景宗元年(975)金傅告身分析》(《书志学报》2007年第31辑)、《古代东亚任命文书的性质——通过7—10世纪东亚任命文书对统治系统的比较分析》(《泰东古典研究》2015年第35辑)。矢木毅《高丽时代的铨选与告身》(《东洋史研究》2000年第59辑)。等对高丽前中期的告身有较为系统的研究,但早期研究大多围绕《金傅告身》《慧谌告身》这两通告身展开。朴宰佑对高丽末朝鲜初期的告身文书及人事行政的研究,(3)朴宰佑《高丽时期的告身和官吏任用体系》,参见卢明镐等《韩国古代中世古文书研究》下册(研究图版篇)(首尔大学出版部2011年版第57—89页)、《对高丽后期人事行政和人事文书的批判性检讨》(《韩国史研究》2013年第162辑)、《15世纪人事文书的样式变化和性质》(《历史与现实》2006年第59辑)。对本文有较大启发。朴竣镐、川西裕也聚焦于高丽末朝鲜初这一时期,将高丽末期与朝鲜初期的告身文书联系起来讨论。(4)朴竣镐《高丽后期和朝鲜初期的人事文书研究》(《古文书研究》2007年第31辑)、《〈洪武礼制〉和朝鲜初期公文书制度》(《古文书研究》2003年第22辑)、《〈经国大典〉体制的文书行政研究》(《古文书研究》2006年第28辑);川西裕也《高丽末·朝鲜初任命文书体系的再检讨》(《朝鲜学报》2011年第220辑)。本文将基于学界关于高丽告身的研究成果,以现存高丽王朝的三通告身文书为主要材料,梳理高丽王朝告身文书演变的整体脉络,分析其体式变化与中原王朝的影响关系等问题。

一、高丽前期的《金傅告身》及文书制撰流程

现存高丽朝前中期的告身仅有《金傅告身》《慧谌告身》两通,分别形成于高丽景宗元年(975)和高宗三年(1216)。其中《金傅告身》形成于高丽景宗元年(975)。金傅原为新罗景哀王之族弟,在后百济甄萱入侵新罗时被甄萱举为王。[5]53面对后百济的入侵,金傅求助于高丽,并于新罗敬顺王九年(935)十一月正式归顺高丽。新罗降于高丽后,金傅“封为正承公,(5)《高丽史》中写为“政丞”,参见郑麟趾等《高丽史(标点校勘本)》卷二世家卷第二《太祖二》(西南师范大学出版社2014年版第39页)。位在太子之上,给禄一千石。侍从员将,皆录用之,改新罗为庆州,为公之食邑。”[5]56至景宗时,景宗献和大王聘金氏之女为王妃,即位之年封正承公为尚父令。此通《金傅告身》即为景宗封金傅为尚父令之文书。

《金傅告身》原本已佚,存世文本均收录于后世文献,共三种。一为《三国遗事》卷二所载,二为《高丽史》之《世家》卷二所载,三为《东文选》卷二十五所载《新罗王金傅加都省令官诰教书》。其中,《三国遗事》所载最为详细,内容包括告身文书制词与执行程序的负责人等告身格式。笔者以《三国遗事》版为基础,参照《高丽史》与《东文选》所载版本,并参考韩国学者张东翼对《金傅告身》的研究,整理得告身文本如下:

敕

姬周启圣之初,先封吕望。刘汉兴王之始,首册萧何,自此大定寰区,广开基业,立龙图三十代,蹑麟趾四百年,日月重明,乾坤交泰。虽自无为之主,乃开致理之臣。

观光顺化卫国功臣上柱国乐浪王政丞食邑八千户金傅,世处鸡林,官分王爵,英烈振凌云之气,文章腾掷地之才,富有春秋,贵居茅士,六韬三略,恂入胸襟,七纵五申,撮归指掌。我太祖始修睦邻之好,早认余风,寻颁驸马之姻,内酬大节,家国既归于一统,君臣宛合于三韩,显播令名,光崇懿范。

可加号尚父都省令,乃赐推忠顺义崇德守节功臣号,勋封如故,食邑通前,为一万户。

有司择日,备礼册命。

主者施行

——开宝八年十月日

大匡内议令兼总翰林臣翮宣奉行

奉

敕如右,牒到奉行。

——开宝八年十月日

侍中署

侍中署

内奉令署

军部令署

军部令无署

兵部令无署

兵部令署

广评侍郎署

广评侍郎无署

内奉侍郎无署

内奉侍郎署

军部卿无署

军部卿署

兵部卿无署

兵部卿署

告 推忠顺义崇德守节功臣尚父都省令上柱国乐浪都王食邑一万户 金傅

奉

敕如右,符到奉行。

主事无名

郎中无名

书令史无名

孔目无名

——开宝八年十月日下

下附敕授告身格式与上文作对比:(6)敕授告身格式引自朴宰佑《高丽时期的告身和官吏任用体系》,参见卢明镐等《韩国古代中世古文书研究》下册(研究图版篇)(首尔大学出版部2011年版第59页)。

敕 云云 可某官

年 月 日

中书令具官封臣姓名 宣

中书侍郎具官封臣姓名 奉

中书舍人具官封臣姓名 行

奉

敕如右 牒到奉行

年 月 日

侍中具官封名

黄门侍郎具官封名

给事中具官封名

月 日 时敕都事受

左司郎中付某司

吏部尚书具官封名

吏部侍郎具官封名

尚书左丞具官封名

告具官封名 奉

敕如右 符到奉行

主事姓名

吏部郎中名

令史姓名

书令史姓名

年 月 日下

告身主体文字的前半部分,称为“词头”或“命词”,内容为“称扬德泽,褒美功业”或皇帝对受告者才能的认可褒奖之类。[6]9从文书中“敕”“敕如右,牒到奉行”“敕如右,符到奉行”三处可以看出,该告身的基本格式应为敕授告身格式。然而,此告身并非完全遵照唐代敕授告身的格式。文中“有司择日,备礼册命。主者施行。”这一内容并非敕授告身应有的内容。根据《通典》所载:“凡诸王及职事正三品以上,若文武散官二品以上及都督、都护、上州刺史之在京师者,册授。(诸王及职事二品以上,若文武散官一品,并临轩册授;其职事正三品,散官二品以上及都督、都护、上州刺史,并朝堂册。讫,皆拜庙。册用竹简,书用漆。)五品以上皆制授。六品以下、守五品以上及视五品以上,皆敕授。”[2]361“有司择日,备礼册命。主者施行。”应出现于册授告身中。

从前文对金傅身份的介绍,以及告身文本中其“推忠顺义崇德守节功臣尚父都省令上柱国乐浪都王”(7)根据《三国史记》记载,隋朝、唐朝对新罗国王册封封号中有“乐浪郡王(公)”这一封号,参见金富轼:《三国史记》卷4-8·新罗本纪(首尔大学奎章阁藏(奎贵3614),1760(英祖三十六年)宪宗实录字版本。)笔者判断高丽太祖授予金傅该封号应是沿用隋唐时期新罗王所获封号。的封号可以看出,若依唐制,与其身份相符的告身必定是册授告身。而《金傅告身》实际上出现了文书主体为低级官员所用的敕授告身格式,并又混杂册授告身用语的情况。《金傅告身》出于什么缘由而出现混用的情况?《高丽史》中对高丽初期官制有如下叙述:“高丽太祖开国之初,参用新罗泰封之制,设官分职,以谐庶务。然其官号或杂方言,盖草创未暇革也。二年,立三省、六尚书、九寺、六卫,略仿唐制。成宗大新制作,定内外之官,内有省、部、台、院、寺、司、馆、局,外有牧、府、州、县,官有常守,位有定员,于是一代之制始大备。”[7]2403在第五代王景宗之后的第六代王成宗“大新制作”后,高丽朝的官制才基本完备。学者龚延明认为高丽初期的官制至景宗进入下一阶段,开始改革。[8]123但从《金傅告身》的内容来看,至少在景宗初期,高丽官制仍未全面改革。在官制尚未完善的情况下,引入唐代告身制度使用时,很可能由于对制度的了解不全面而导致如《金傅告身》所见格式混杂的情况。

除了在格式上与唐代告身有差异外,《金傅告身》在后半部分对告身文书制词者与程序执行者的记录上,也与唐代告身有较大差异。这是因为此时高丽官制尚未进行系统性的改革,在中央官制的设置上与唐代三省制有较大不同。以下依据《高丽史》对高丽官职的叙述,对《金傅告身》中所出现的各类官职进行梳理,并尝试对此告身的制词与执行程序进行还原。

首先是制词者,从“大匡内议令兼总翰林臣翮宣奉行”可知,负责制词的大臣官职为内议令兼总翰林,“大匡”为其官阶名。[9]2471“内议令”为“内议省”之长官,《高丽史》载:“门下府,掌百揆庶务。其郎舍掌谏诤封驳。国初称内议省。”[7]2404此时的“内议省”即为后来的门下府,掌管一切事务,是统领整个高丽中央行政体系的机构。内议省除了长官内议令外,其下还设置侍中。从文书可以看到,王下令为金傅加号尚父都省令后,内议令负责制词,而后交由一系列官员审阅署名。

审阅的官员如下:首先是两位“侍中”,文书中未指明两位“侍中”隶属哪一部门,根据制词者为内议省长官内议令,以及高丽初期的中央行政体系可以推断,第一个“侍中”应指内议省侍中,第二个“侍中”留待下面分析。而后,交由“内奉令”。《高丽史》中将“内奉省”记述于“尚书省”一条之下:“尚书省,太祖仍泰封之制,置广评省总领百官,有侍中、侍郎、郎中、员外郎。(太祖时又有内奉省。《三国史》云内奉省即今都省,沿革与此不同。)”[7]2408从文本可知,在署名中,确实存在“广评省”与“内奉省”并存之情况,而广评省处于内奉省之上,(8)依据文本中“广评侍郎署”在“内奉侍郎署”之前推断。据此推断,第二个“侍中”应指广评侍郎。在内奉令后为“军部令”与“兵部令”,《高丽史·百官志》中“军部令”与“兵部令”条对于“军部”这一机构的记述模糊不清。在《高丽史·百官志》“兵曹”条下有如下记载:“太祖元年,置兵部令、卿、郎中,后称兵官,有御事、侍郎、郎中、员外郎,其属有库曹。(太祖元年,有徇军部令、郞中。十六年,有兵禁官、郎中史。光宗十一年,改徇军部为军部,其职掌未详,疑皆是掌兵之官,后并废之。)”[7]2412可以确定的是,兵部从太祖元年开始即存在,虽经过几次名称变革,但一直存在。军部原为太祖时期的徇军部,在第四代王光宗时改称军部,因而在《金傅告身》中所见官职为“军部令”,即军部之长官。然而,对于军部的职掌与兵部的差异,军部具体废置时间均未记载。只能笼统地认为,兵部与军部在职掌上应是相似的,均为武选、军务等事务。从金傅的封号“推忠顺义崇德守节功臣尚父都省令上柱国乐浪都王”可以看出,其官职封号属于武官之职称封号,因而列归“军部”与“兵部”官员审阅署名。在经过上述机构官员审核后,文书交由下级官员“主事”“郎中”“书令史”“孔目”制成“符”发放给告身的主人金傅。

从“牒到奉行”与“符到奉行”两句的用词可以看出,告身文书在制作与下发的过程中,至少经过一次的“复本”制作,在《金傅告身》文本中,通过官员审阅的“牒”将制作为“符”并发放给金傅,作为其官职与封号的身份凭证。

综上,此通告身文书从产生到执行下发的整个流程大致可梳理为:王下令授官或封号于某人,内议令奉命制词制成牒后交由内议省侍中、广评省侍中与侍郎、内奉令与内奉侍郎以及负责武官事务的兵部令和兵部卿、军部令和军部卿分别审阅后,交由主事、郎中、书令史和孔目再次制成符发放给告身所有者金傅。此外,由于文书中提到“有司择日,备礼册命。主者施行。”这一册授告身的内容,不排除实际情况中,告身被制作成册并举行了册授仪式授予金傅此告身。

以上,参考不同史籍所收录的《金傅告身》进行了文书的复原,并结合《高丽史》对文本中所提及的各类官职的梳理,对高丽初期的官制以及高丽告身制度的执行程序进行了研究与梳理。通过与唐代告身格式的比较,可以看到,高丽初期的告身在内容和格式上都受到了唐代制度的影响,高丽在“仿唐制”时,将唐代制度与朝鲜半岛政权的传统制度进行融合,内化为高丽王朝自己的制度体系。

二、高丽中期的《慧谌告身》及文书流程

《慧谌告身》形成于高丽高宗三年(1216)。史籍中关于慧谌的记述极少,仅在韩国全罗南道康津郡城田面月南里月南寺旧址有一块高宗二十二年(1235)建成的碑,记述了僧人慧谌的事迹。此碑由高丽后期代表性文人李奎报所建,金孝印书写。根据碑文内容,可知僧人慧谌出生于乡贡进士之家,在科举及第后出家,后成为修禅寺第二代施主,为真觉国师。由于与武臣政权时期的实权者崔瑀有着紧密关系,修禅寺成为当时第一寺院。《慧谌告身》为高丽高宗三年,高宗授封慧谌大禅师之告身文书。该文书是韩国告身文书中历史最悠久的原文书,现收藏于全南顺天市松广面松广寺,是韩国国宝第43号。《慧谌告身》文书为帛书,由七张绣有花纹的绸缎相接而成,长352cm,宽35cm。文书以行书体书写,保存状态差,文书内容缺损较为严重。(9)详见《韩国古代中世古文书研究》上册(校勘译注篇)(首尔大学出版部2011年版第56页)。《曹溪山松广寺史库》中记载的告身文本对缺损有所补充,补足了原文书的部分缺损。(10)《史库》编撰时原文书前五行已佚失,学者猜测是在编撰时找到了《慧谌告身》文书的复本或是再写本。详见《韩国古代中世古文书研究》上册(校勘译注篇)(首尔大学出版部2011年版第57页)。

由于笔者无法接触到《曹溪山松广寺史库》,《慧谌告身》之文本引自《韩国古代中世古文书研究》上册(校勘译注篇)[10]一书,对照原文书图片还原告身文书原本格式(11)文本中下划线部分为原文书缺损,通过《曹溪山松广寺文库》补足缺损部分。□内有文字部分为原文书缺损或模糊,而通过《曹溪山松广寺文库》补足缺损或模糊部分。□内无文字即为缺损且无法补足部分。如下:

门下 秦后尊罗什之说法 奉

待以师礼 隋皇重灵干之禅

定 召主于道场 惟帝王之尊。

僧 在古今而同轨 茍有离伦□

开士 盍颁进律之异恩 禅师

堪戒行氷清 襟灵玉洁早脱

烦恼之缚 高参觉苑之游不由

灵山之拈花 得法眼藏 不暇

少林之立雪传自心灯 拭明镜之光

□无尘可侵 观止水之渊 而波浪

不动 专提祖印 开示妙门 法流

簷葍之林 行副苾蒭之范 淡泊

如泻水 洋洋乎盈耳哉 待问而

撞钟 循循然诱人也 实谓三劫之

鸿愿 岂唯一世之仪镌 虽真人

□无名焉 远在儿孙之香火□

命依必有尊也 特加缁秩之丕模

可特授大禅师 於戏 崇真所谓为

邦 示赏所以劝善 尊行慕道 朕

尽礼以命师 弘法利人 师乃竭力

而护朕 佳谐乃职 永孚于法

主者施行

贞佑四年正月 日

金紫光禄大夫门下侍郎同中书门下平章事修文殿大学士监修国史判兵部事臣 崔(草押)

朝散大夫尚书兵部侍郎充史馆修撰官知制诰臣 李(草押)

门下侍郎平章事

给事中 玄 (草押)等言

制书如右 请奉

制附外施行 谨言

贞佑四年正月 日

制 可

礼部尚书

□部侍郎

尚书左丞

告大禅师 奉被

制书如右 符到奉行

礼部郎中

主事 朴 □

令史 韩 □

书令史 黄 □

乙亥九月十三日下

下附制授告身格式与上文作对比(12)制授告身格式引自朴宰佑《高丽时期的告身和官吏任用体系》,参见卢明镐等《韩国古代中世古文书研究》下册(研究图版篇)(首尔大学出版部2011年版第62页)。:

门下 具官封姓名 德行庸勋 云云 可某官

主者施行

年 月 日

中书令具官封臣姓名 宣

中书侍郎具官封臣姓名 奉

中书舍人具官封臣姓名 行

侍中具官封臣名

黄门侍郎具官封臣名

给事中具官封臣名 等言

制书如右请奉

制付外施行 谨言

年 月 日

制可

月 日 都事姓名受

左司郎中付某司

尚书令具官封名

左仆射具官封名

右仆射具官封名

吏部尚书具官封名

吏部侍郎具官封名

吏部侍郎具官封名

左丞具官封名

制书如右 符到奉行

主事姓名

吏部郎中具官姓名

令史姓名

书令史姓名

年 月 日下

告身前部分仍为“命词”,而“主者施行”“制书如右”等表明此文书应属于告身文书中的制授告身一类。相比高丽初期的《金傅告身》,这通高丽中后期的《慧谌告身》无论是在格式上还是在文书内容上,都更加规范化和系统化。此时高丽官制经过成宗“大新制作”改革,基本上建立了与唐代三省制为基础的中央行政体系。除此之外,成宗之后的几代王也陆续整顿官制。虽然《金傅告身》与《慧谌告身》形成年代不同,但大体来看,其执行的程序相似,在此不再赘述《慧谌告身》的具体制词与执行程序。

值得注意的是,《慧谌告身》中制词者与执行者官职名称的变动。从“金紫光禄大夫门下侍郎同中书门下平章事修文殿大学士监修国史判兵部事臣 崔(草押)”与“朝散大夫尚书兵部侍郎充史馆修撰官知制诰臣 李(草押)”两处可以明显看出,存在几处变动。其一,中央机构名称的变动。《高丽史·百官志》中记载,成宗“大新制作”时的内史门下省在“文宗十五年,改中书门下省”[7]2404,这一改动在告身中可以体现。其二,官员的官、职、差遣分离现象。如“金紫光禄大夫门下侍郎同中书门下平章事修文殿大学士监修国史判兵部事臣 崔(草押)”中,“金紫光禄大夫”为其官阶,“门下侍郎同中书门下平章事修文殿大学士监修国史”为其职,“兵部事”为其差遣。“朝散大夫尚书兵部侍郎充史馆修撰官知制诰臣 李(草押)”中,“朝散大夫”为其官阶,“尚书兵部侍郎”为其职,“史馆修撰官知制诰”为其差遣。由此可以判断,《慧谌告身》的制词者应为李氏。以上两处变动,体现了高丽王朝的职官制度受到北宋职官制度的影响。体现于《慧谌告身》中,最为明显的即为官、职、差遣分离现象。(13)关于北宋前期职官制度的官、职、差遣分离现象,详见邓小南《宋代文官选任制度诸层面》第一章“官人授受之别,有官、有职、有差遣”(河北教育出版社,1993)、顾弘义《宋前期文官的官、职、差遣之名实转换举隅》(《河北大学学报》2022年第4期)。

随着高丽王朝国家体制的发展与完善,高丽王朝中后期形成的《慧谌告身》,相比初期的《金傅告身》要更加完善、系统。通过告身文本,可以看到高丽官制受到中国王朝更迭的影响,从初期仿唐制并混杂前朝新罗等制度的情况向仿宋制转变。北宋前期官制官、职、差遣分离的特征可以在《慧谌告身》中看到。

三、高丽末期的《申祐王旨》及其文书体式变迁

高丽末期的告身文书仅有《申祐王旨》一通,以原本形态留存。《申祐王旨》(14)因文书以“王旨”开头而命名为《申祐王旨》,从文书的内容与格式来看,文书为人事任命文书,因此也可称为告身文书。形成于忠惠王五年(1344)。史籍中关于申祐的记述极少,据仅有的记载可知,申祐为庆尚道尚州人,官至护军,其父申元濡曾任高丽朝版图判书一职。[11]437《申祐王旨》为高丽忠惠王五年(忠穆王即位年),忠穆王任命申祐为神虎卫保胜摄护军之任命文书。(15)《高丽史》载,“忠惠王后五年。正月,行至岳阳县,薨。二月,元子昕在元,帝命袭王位。四月,东还。五月,元遣使来册王。”参见郑麟趾等《高丽史(标点校勘本)》卷八十七《表》卷第二《年表二》(西南师范大学出版社2014年版第2758页)。因此,此通王旨为忠穆王东还高丽后制作的忠穆王任命官员的文书。该文书是韩国现存最早的一通“王旨”文书,由韩国个人收藏家所藏。《申祐王旨》原件为长61.3cm,宽55.6cm的手写纸本文书,保存状态较好,文书内容完好保留。(16)对于现存《申祐王旨》文书的真伪,学界仍存争议。参见川西裕也《高丽末·朝鲜初任命文书体系的再检讨》(《朝鲜学报》2011年第220辑)。

根据《申祐王旨》原件还原其文本如下:[12]

王旨

申祐为神虎卫

保胜摄护军者

至正四年四月廿九日

(驸马高丽国王印)

从《金傅告身》和《慧谌告身》这两通告身来看,高丽前中期的告身基本上还是沿用唐制告身的格式。而到了高丽末期,《申祐王旨》的内容与格式明显不同于上述两通告身文书。

根据上文《申祐王旨》整理可得,高丽末期告身文书体式为:以“王旨”一词开头,记录被授官人姓名、职衔和文书签发日期并加盖王印。这与唐制告身的体式:“以褒扬被授官者的诰文开头,记录被授官人姓名、职衔和文书签发日期,经手文书的各级官员连署加押”相比,最明显的特点是删去了开头的诰文和末尾的官员署名。

《申祐王旨》在内容与格式上,已不同于唐代册授告身或敕授告身,而与元代宣命文书的格式有较大相似之处。若将《申祐王旨》与元代宣命文书的格式,即“上天眷命皇帝圣旨:某授某职。宜令准此。年月宝日。”[13]对照可知,《申祐王旨》在体式上基本参照了元代的宣命文书。从王旨文书记录的年号“至正四年”以及“驸马高丽国王印”两处,结合史实可知,当时高丽作为元的驸马国,统治秩序受到元的影响与干涉。在任命文书的内容与格式上,也不再采用原有的唐代告身文书形式,而形成了与元代文书内容与格式相似的新文书形式“王旨”。

根据《高丽史》的记载,“忠烈王五年五月,元中书省牒云:‘据来文行移体例照得,品同往复用平牒,正、从同。三品于四品并今故牒,六品以下皆指挥。四品于五品用平牒;于六品七品今故牒,八品以下皆指挥。如回报,四品于三品牒呈上,六品以下并申。六品于四品牒呈上,七品以下并申。凡干公事,除相统属并须指挥外,若非统属,照依前项体式行移。’”[14]2665在忠烈王五年(1279),元朝曾向高丽下牒规定其行移体例。朴竣镐先生认为这里提到的“今故牒”和“牒呈上”等都是元代具有代表性的公文书体例,因此主张高丽根据此牒全面接受了元的公文书体例。[15]

如上述,在高丽末期,由于受到元朝统治的影响,高丽告身文书的体式不再使用唐宋告身文书体式,改用元代的文书体式。这种新出现的“王旨”体式,不仅存在于高丽末期,也影响了王朝更迭后的朝鲜。

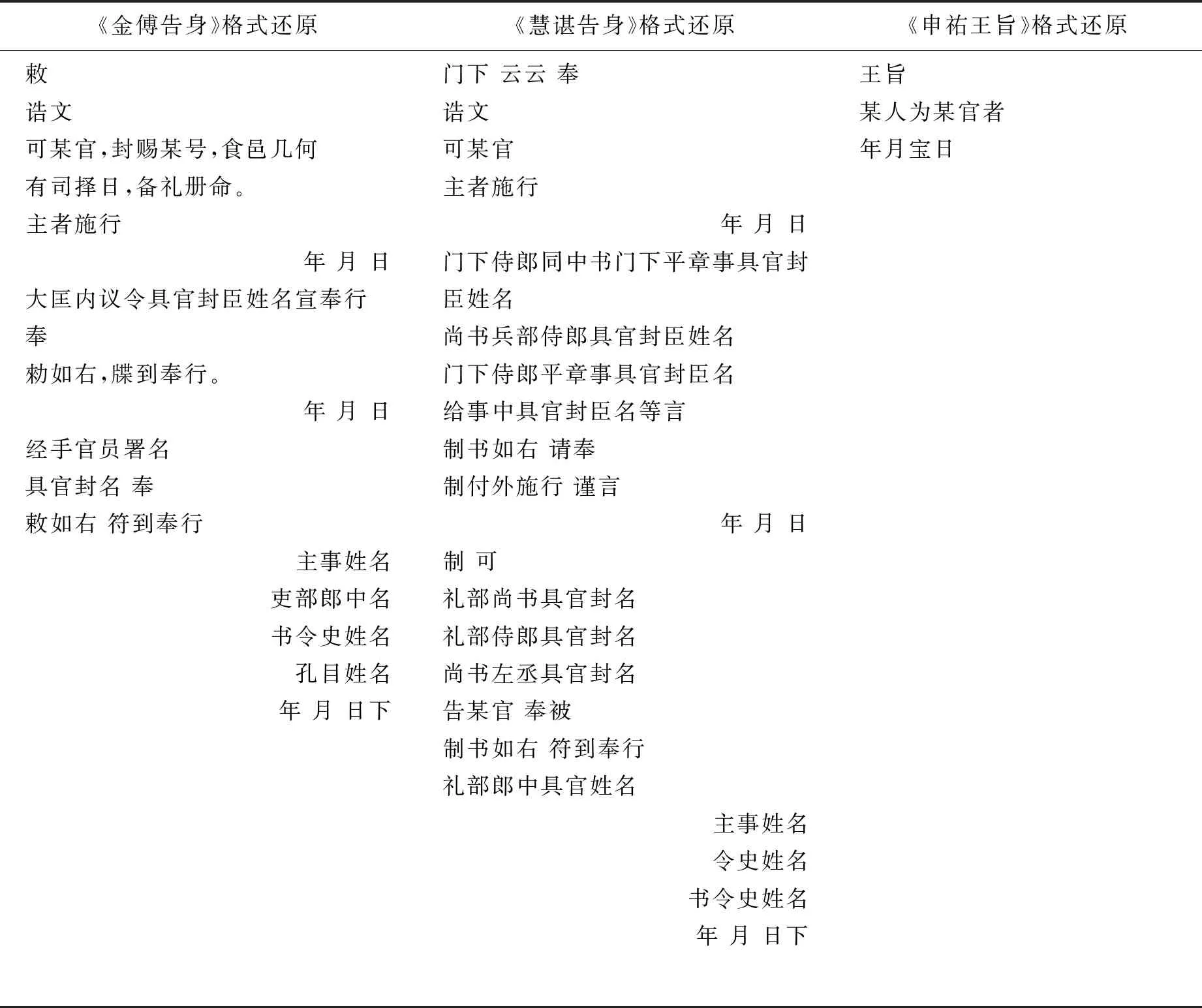

综合上文对三通文书内容与体式的梳理,高丽王朝三通告身的格式可以还原如下:

表1 《金傅告身》《慧谌告身》《申祐王旨》的告身格式还原及比较

虽然《金傅告身》《慧谌告身》和《申祐王旨》都是高丽王朝的告身,但三通告身形成时间、文书的格式与内容、文书主人身份等都存在较大差距。凭此三通告身虽无法直接推断高丽王朝时期告身文书的具体演变过程,但体现了唐、宋、元三代对三通告身的影响及其所发生的变化,以及高丽王朝为了使文书与其政治结构更适配而进行的改变都能在文书中体现。

四、余论

高丽建国初期采用告身文书作为任命文书。从格式上看,高丽王朝使用了册授与敕授两种告身文书格式。高丽王朝建立初期,对中国政治及公文书制度的接纳与学习,其目的是建立和完善高丽王朝自身的统治体制。一方面,通过与唐代告身格式的对比可以看到,高丽告身无论是格式还是发放程序都有所不同。高丽初期的《金傅告身》,除了其本身文书格式的混杂,虽然模仿了唐代告身文本的格式,其发放程序部分仍沿用高丽本身的官制体系,并且在程序上进行了一定的简化。如唐代告身中宣、奉、行三个程序分别由中书省的中书令、侍郎和舍人完成,而在《金傅告身》中这三个程序均由“大匡内议令兼总翰林臣翮”一人完成。《慧谌告身》同样如此。在唐代制授告身格式中的“制可”后,有七位官员的署名。而在《慧谌告身》中,“制可”后,仅有三位官员的署名。这样的简化是与高丽中央行政体系实际相结合而形成的。在学者丸山裕美子的研究中,其对唐代告身与日本位记的格式研究也得出相似的结论,即日本位记在模仿告身格式的基础上根据本国的实际进行了简化。

在高丽末期,中国对高丽的影响更为明显。受元朝统治的影响,告身文书在体式上发生了较大变化,由前中期的唐宋体式转变为元朝体式。本文所分析的《申祐王旨》在体式上参照了元朝的宣命文书体式。笔者认为,由于告身文书体式的变化发生在元朝控制干涉期这一特殊时期,很可能是高丽在元朝的控制之下,接受并应用了元代公文书体例。日本学者川西裕也先生对丽末鲜初任命文书体系有丰富的研究成果,对于高丽末期告身文书体式变化的问题,他认为,虽然不能明确判断官教的文书形式是否受到元的直接影响而形成,但可以认为其头辞和叙任文言是在元干涉期定型的。[16]若结合川西先生的研究成果来看,本文所论证观点仍需更多的论据支撑,对于高丽末期告身文书与元统治之间的关系,仍需进一步论证。

本文利用高丽朝遗存的三通告身文书,通过梳理其内容、体式以及文书流程等,分析了高丽时期告身文书的体式变迁,探究了其变化的原因。高丽前、中、后期三通文书体式的变迁,主要是受到了不同朝代官制、文书体式变化的影响而发生的变迁。高丽告身文书在不同时期,不同程度上都受到了中国制度的影响,这种影响是持续和不断变化的。而高丽王朝在借鉴中国的告身制度时,也并非简单地搬运,而是在运用过程中,结合自身的政治结构不断地进行调试,将源自中国的公文书内化为适用于高丽王朝政治统治的体式。