条块结构中的技术治理模式、行为策略与治理效果

——基于A区“平安治理指数”项目的分析

2022-11-29陈那波黄琪岚

陈那波 张 程 黄琪岚

(1.中国人民大学 社会学理论与方法研究中心, 北京 100872;2.中国人民大学 社会与人口学院, 北京 100872;3.中山大学 政治与公共事务管理学院, 广州 510006)

以新一代信息技术应用为手段特征的政府数字化转型如何助力国家治理能力现代化?这已成为我国新发展阶段的重要议题。伴随信息技术在政府组织中的广泛应用,技术赋能政府治理的机制路径在丰富的治理改革实践中得到了相对充分的验证:电子政务和数字政府不仅能够为多元主体提供开放的议事协商平台,有效提升政府行政效率与服务效能,还可以为公共问题的解决构建起循证决策机制以实现良治善政。

然而,随着信息技术在科层应用的不断深入,技术赋能神话不断被质疑,愈来愈多的研究发现在政府组织应用技术展开治理的过程中存有弊病。具体而言,技术要素的碎片化进一步加剧“信息孤岛”现象;“数字鸿沟”造成政府信息获取的不平等性;技术的一致性可能会消解社会的多样性(1)马卫红、耿旭:《技术治理对现代国家治理基础的解构》,《探索与争鸣》2019年第6期。以及既有技术的规则遗留性会使得新技术创新难以落地(2)谭海波、孟庆国、张楠:《信息技术应用中的政府运作机制研究——以J市政府网上行政服务系统建设为例》,《社会学研究》2015年第6期。,等等。这些经验现象揭示出技术治理效用的两面性和不稳定性。在政府组织应用信息技术时,技术治理为何有时会偏离预期目标引发负面效应,但有时又能够取得良好的治理效果?基于这一困惑,关注技术与组织的互动过程成为越来越多学者打开技术治理运作“黑箱”的研究选择,在当前中国政府的技术应用情境下,中国政府科层体系的条块结构特征也引起了众多研究者的关注。

由此出发,本文试图进一步追问下述问题:信息技术治理嵌入到条块结构中,其治理效果能否达到预期目标?在技术治理的不同阶段,条块上具体部门的态度和行为是否会发生变化,其变化背后的影响要素是什么?只有对上述问题展开充分的描述与分析,我们才能够深入到技术治理在政府运作的全过程,动态展现出条块上不同的部门在这个过程中的“角色与行动”,完整地解释技术治理过程中各阶段的运作逻辑和治理效果,促进技术应用更好地服务于国家治理体系和治理能力现代化目标。

一、技术与科层组织的互动

在技术与组织的研究中,有相当一部分文献关注技术如何对组织产生影响,如佩罗提出技术的常规性越高,与之匹配的结构应越是标准化;技术的非常规性越高,与之匹配的结构则应越是有机权变的(3)Charles Perrow,“A Framework for the Comparative Analysis of Organizations,”American Sociological Review,1967, pp.194-208.。不同的技术类型需要匹配相应的组织结构,两者的结合本身蕴含着不同的技术治理逻辑,进而产生不一样的治理效果。后续的研究归纳出技术的兼容性、复杂性、可试验性和相对优势等客观属性(4)Arthur Tatnall,“Innovation Translation, Innovation Diffusion and the Technology Acceptance Model: Comparing Three Different Approaches to Theorizing Technological Innovation, ”Actor-network Theory and Technology Innovation: Advancements and New Concepts,2011, pp.52-66.,更为系统地探讨了这些技术特性如何影响技术的采纳决策与部署使用方式。

技术特性虽然能够以一种系统而有序的方式影响组织结构与技术应用结果,但并不意味着先进的技术一旦得以应用,便可以带来绝对性的正向预期效应。基于国家权力渗透的理性技术设计如若旁置基层社会的利益需求,技术效率所产生的红利如若不能与相关群体适配共享,则会催生技术治理的偏差效应并导致技术应用的失败(5)张茂元、邱泽奇:《技术应用为什么失败——以近代长三角和珠三角地区机器缫丝业为例(1860—1936)》,《中国社会科学》2009年第1期。。技术领域的权力集中常与广泛的社会目标相背离,技术行动和指向均与利益相关,利益逻辑成为技术行动的主要解释论。多重利益偏好集结于技术行动网络,利益分化的共识基础是促成技术合作行为的关键前提。随着新兴技术治理的发展,行动者角色出现分化,传统的“政府—专家”的二元政策角色逐渐消解,政府、企业、专家、社会性公共机构与公众等多元行动者逐渐构成技术政策共同体,但现实世界中各主体的利益考量更为复杂且难以调和,如数据占有者天然抵制数据无偿共享的内在利益动机往往使得技术协同机制面临失灵考验(6)鲍静、贾开:《数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素》,《政治学研究》2019年第3期。,可以说利益协调程度影响着技术治理目标能否实现。

上述的技术特征与利益偏好的解释视角分别从客观与主观层面为技术治理行为提供了有效解释:技术治理效果和行为逻辑差异不仅源于技术本身,还受到技术应用过程中不同行动者的影响,行动者基于利益逻辑将其主观意志植入技术治理过程,进而影响技术治理效果。基于这些重要的背景知识,不少经验研究对政府组织中技术治理效果的影响因素也展开了具体细致的研究,从政府层级、部门关系等层面解释了技术治理行为和效果的多样性。

首先,组织结构尤其是纵向层级结构对技术治理绩效的影响得到了较为充分的研究。不同层级政府的目标设置与资源配置存有差异已是既有研究的基本共识,也是产生不一致的技术治理效果的重要原因。中央政府较之地方政府拥有更高限度的财政资源和更庞大的应用规模,电子政府建设的完备程度往往较高,基层政府则因缺乏采购能力,很有可能导致技术项目采购价格过高、后续管理运营困难(7)谈婕、赵志荣:《数字项目政府采购的纵向协调——基于杭州市政策补贴在线兑付平台的案例研究》,《公共管理与政策评论》2021年第6期。。同时,技术治理的层级性还暗含着多层委托代理的链型关系,国家与地方围绕现代技术展开的实践构成了央地政府博弈的一个重要面向,中央政府使用技术来实施资源的规划与分类,自上而下地追求信息掌握权以实现治理监管,地方政府则在技术的遗留空间中依据地方性细节开拓其他治理自主性、选择性生产并向中央强调某些特定面向的信息(8)杜月:《制图术:国家治理研究的一个新视角》,《社会学研究》2017年第5期。,进而发展出不同于以往隐瞒数据或“蒙混应对”(9)Xueguang Zhou, Hong Lian, Leonard Ortolano & Yinyu Ye,“A Behavioral Model of ‘Muddling Through’ in the Chinese Bureaucracy: The Case of Environmental Protection,”The China Journal,70, 2013, pp.120-147.的新策略。学者们也在“中央—地方政府”二级行动者的简约框架下,将各级政府和属地居民纳入分析框架式,不断丰富延长链条中的行动者角色,提出技术的“发包方”“转包方”“承包方”“知情者”等概念,技术治理的目标偏离和行为异化现象得到了相对充分的解释。

其次,纵向层级差异与横向职能结构的分立构成的条块分割的结构现状也进一步加剧技术行动控制权的碎片化。科层的碎片化增加了特定组织协作中的交易成本,碎片化程度越高,部门之间交换和共同评估数据的成本就越高,故在治理过程中跨部门的技术协作和数字化转型往往较难实现,“一事一议”项目制的技术治理逻辑反而得到强化。也有研究探讨了一系列部门协作过程中至关重要的因素,这些因素包括面对面的对话、建立信任、发展承诺以及共同理解。当“合作论坛”(collaborative forums)专注于加深信任、承诺和共同理解的“小胜利”(small wins)时,往往会形成合作的良性循环(10)Chris Ansell & Alison Gash,“Collaborative Governance in Theory and Practice,”Journal of Public Administration Research and Theory,18(4), 2008, pp.543-571.。当缺乏自上而下的强制性压力去推动地方各级政府进行数据治理时,规范性压力也有可能发挥促进数字化转型的作用(11)邹伟、李娉:《技术嵌入与危机学习:大数据技术如何推进城市应急管理创新?——基于健康码扩散的实证分析》,《城市发展研究》2021年第2期。。同时,技术管理能力较强的地方政府,其数字治理应用主要受能力驱动,体现出主动创新性;技术管理能力较薄弱的地方政府,其数字治理应用更多被动地受外部公民需求或当前任务压力驱动(12)王法硕、张桓朋:《重大公共危机事件背景下爆发式政策扩散研究——基于健康码省际扩散的事件史分析》,《电子政务》2021年第1期。。

既有研究展现了多因素影响技术治理的基本样态,无论是宏观层面的国家与社会间关系走向,还是微观层面的认知执行匹配均得到覆盖。这些有助于我们基于多视角去思考和解读技术治理现象,但仍存在两点不足。其一,多数研究将技术治理理解为一个整体概念,以正负向效果对其进行绩效评价,但实际上技术治理是一个复杂的发展应用过程,分为数据采集、处理和应用等多个阶段。在不同阶段,不同行动者的参与程度和角色行为均有差异,技术治理效果的呈现也是随之变化的,静态的二元评价机制易使过程细节被忽略。其二,既有影响因素在中国特色组织结构中的呈现不足,以往研究习惯于将每级政府当作一个整体或仅将条块结构作为技术应用的组织背景处理,忽视了上下级政府中的条与块本身所带有的权力、责任、资源、任务等都是极富差异的,也对条块结构如何形塑信息技术缺乏详细的案例解析,即中国政府体系的条块结构影响技术治理效果的分析有待进一步深化。因此,本研究着眼于技术治理的微观运作,更加关注条块结构下的治理要素组合对信息技术应用的影响,尝试回答在技术治理的不同阶段,条与块上的具体部门所采取的治理逻辑是什么,以及每个阶段为何会产生差异化的治理效果等问题。

二、分析框架与研究设计

正如文献评述中所提及的,突破技术治理的整体性预设和解析条块结构下的治理要素,是准确动态评价技术治理效果的两大关键前提,故本研究分析框架将从阶段过程、治理要素这两个维度进行展开。

(一)基于阶段过程划分的技术治理效果

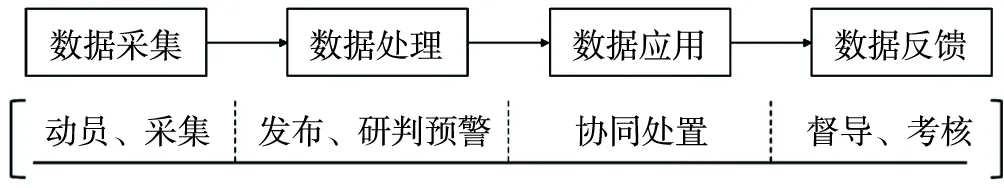

技术治理过程是分阶段进行的,本文将其划分为数据采集、数据处理、数据应用和数据反馈等四个阶段进程(见图1)。信息技术应用的源头是数据采集,所收集的数据来自条块多个部门,需能真实反映辖区内治理情况;数据处理包括对外发布与对内研判分析,其目标在于生产出有效真实的可视化数据;数据应用是根据数据处理后的研判结果进行针对性的问题解决,并在系统平台上围绕问题充分联动相关主体;考核督导是数据反馈的重要体现,只有从考核上获得治理主体参与治理的真实数据和成绩,才能让绩效“指挥棒”发挥良好效应。

图1 技术治理的进程及其阶段

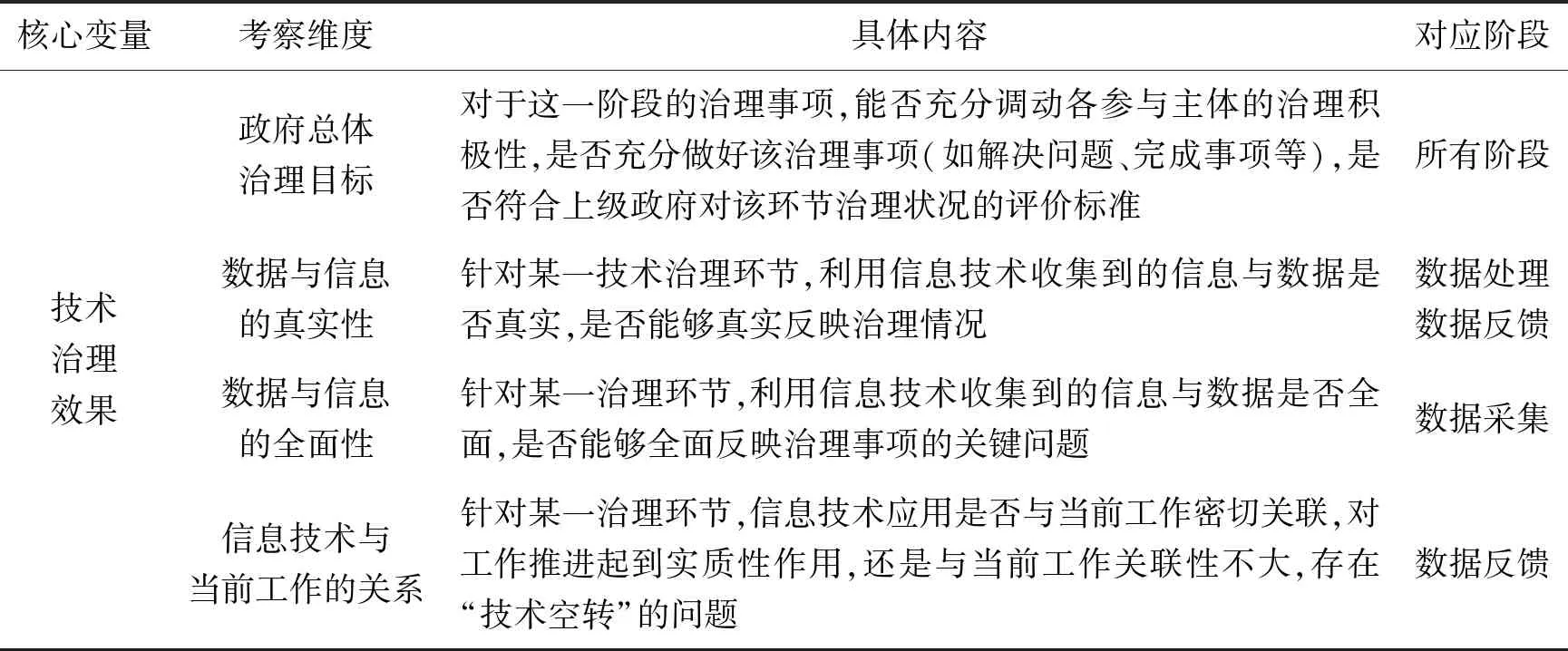

由于每个阶段对应的技术应用操作不同,各治理主体在不同阶段要实现的技术治理目标和效果也是相对变化的。如何衡量各个阶段的技术治理效果?本文将“技术治理效果”定义为“相对于技术治理目标而言,所实现效果如何”,并对应四个阶段,从四个维度对技术治理效果展开考察评价(见表1)。

表1 “技术治理效果”在各个阶段的测量维度

(二)基于条块结构下治理要素组合的技术治理效果

以往研究对条块关系已有丰富的理论研究,权力、责任、资源、任务等要素常被用来描述条块差异,如块块拥有综合性权力则倾向于统筹整合多项资源和多元任务,条条掌握专业性权力则侧重于快速传递专项资源和单一任务。条条与块块上具体部门所承担的权力、责任、资源、任务各有差异,已是共识,这些差异在条块互动中直接或间接地塑造了信息技术在各个阶段的应用逻辑和治理效果。已有研究多针对单个治理因素进行测量与讨论,本文尝试将这些治理要素进行组合,形成“权力—责任”匹配、“任务—资源”匹配这两项复合型要素,并依据复合要素的匹配程度构建技术治理效果的类型(见图2),进而探讨条块上具体部门的行动策略。

图2 技术治理效果的类型划分

1.“权力—责任”匹配程度

权力与责任是各治理主体在面对问题时实施治理行为的规范和依据,总体而言分为“权力—责任”匹配和“权力—责任”不匹配,具体表现为“有权无责”“有责无权”和“权责匹配”,这是现实情境中影响治理主体行为和治理效果的重要因素。权力和责任要素在不同的治理行为和治理情境下是变化的。单从权力要素而言,解决的是“能不能做”的问题,基于中国分级治理、条块交错的治理结构,权力分配主要呈现向上集中的特征,部分类型权力分割情况明显,依据不同治理事项会有不同的动态治理情境,条块上具体部门所具备的权力类型和强度会有变化。单从责任要素而言,面对的是“必须得做”的问题,面对不同事项,每个治理主体的责任类型和责任强度会有差异性。

2.“任务—资源”匹配程度

条块结构中的资源和任务,也是使得各治理主体面对同一问题采取差异化策略的重要原因,“任务—资源”的匹配程度会直接影响到阶段性的治理效果。总体而言,“任务—资源”的匹配程度分为“任务—资源”不匹配和“任务—资源”匹配两个维度。资源和任务面对不同的治理情境也是呈现动态变化的。单从资源要素而言,资源多为自上而下分配的制度化资源和非正式拓展的自致资源,资源自上而下总体变化呈现倒金字塔型;条块结构的资源的数量意味着治理主体“手上的牌有多少”,主要类型包括人力、物力、财力和信息资源,其类型和多少都会呈现动态变化。单从任务要素而言,任务主要有自上而下的行政任务和自下而上的回应性任务;条块结构的任务表明治理主体“要做什么”,任务的具体类型和数量都会不断变化。

基于以上分析框架中,本研究从技术治理的不同阶段切入,着重探索,针对技术治理的不同阶段和其治理内容,“权力—责任”和“任务—资源”匹配程度的变化如何影响该阶段的治理效果,这两项变量是如何塑造各治理主体的行为逻辑的,以及是否会出现该阶段治理效果与该阶段目标相一致或相偏离的情况。

(三)研究方法与案例简介

本研究采取个案研究,关注A市A区“平安治理指数” 这一项目建设,对其展开为期4个月的深入观察与访谈,研究重心定格于基层的技术治理过程。调研期间,笔者参与观察了“平安治理指数”项目中的技术开发、技术试运行、数据结果反馈、技术调适与技术正式运行等过程,并对全区大部分镇街综治办与相关科室进行了深度访谈,并通过座谈会接触到区委政法委、区级各职能部门等在内的上级条块部门,直接参与技术设计、技术试运行、数据结果反馈和技术调适等具体事务,获得了大量的一手资料。同时,本研究还获取了关于A区领导讲话、政策文本、技术运行方案及研究报告等二手资料。

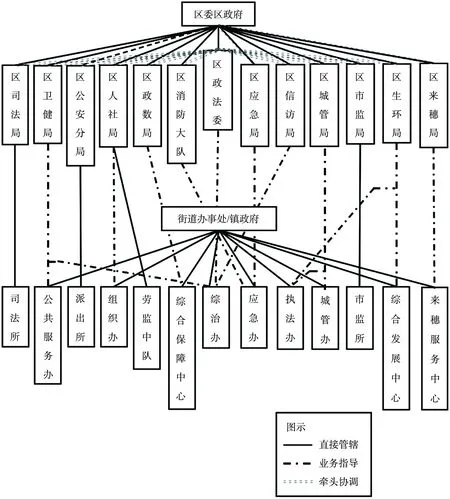

A市A区开展的“平安治理指数”项目,以区域范围内区级部门提供的数据为指标数源,通过指数化运算形成街镇得分,赋予指数统筹集合的能力,构建区域联动、部门协作的齐抓共管体制。同时,“平安治理指数”得分依托官方公众号对外定期发布,以客观反映全区各镇街社会治理水平。同时,该项目涉及全区镇街与多区级职能单位,具体运作由采集、研判、预警、督导机制构成,“区—镇街”的条块治理结构是该项目的主要治理场景。在区级层面,A区“平安治理指数”项目是由区委政法委牵头、区公安分局协助的、全方位的“大平安”项目,公安分局是数据终端的汇集和测算地,区委政法委则对全部镇街的多项平安治理内容进行整体考核,区级职能单位—镇街派出机构或内设机构这一条线管理的平安治理内容也被纳入其中;在镇街层面,街道(镇)既是基层的执行者,也是被考核对象,综合治理办公室(以下简称“综治办”)牵头负责基层平安建设工作的协调与督促,许多街道(镇)的内设机构也被“平安治理指数”项目囊括进来;在社区层面,社区居委会(社区工作人员)是镇街执行任务的真正末梢(见图3)。

图3 A区“平安治理指数”项目主体构成

区委政法委和12个区级职能单位均在A区内镇街具备业务对口的职能单元,纵向形成一个个专业职能上的条线,是本研究中重点研究的“条条”。同时,大部分职能单元又被每个街道(镇)纳入协同或管理的范畴,由街道(镇)来进行统一管理或牵头协调,横向呈现以镇街为核心的块状从属形态,是本研究中重点研究的“块块”。“条条”与“块块”纵横交错的治理结构是“平安治理指数”项目运作的基本场景(见下页图4),其技术的使用、机制的落实、问题的发现、任务的执行与时间的韧性或多或少地受到区—镇街条块治理结构的影响。

三、案例分析

(一)数据采集阶段:单匹配下的选择性执行

1.“单匹配”界定:“权力—责任”匹配和“任务—资源”不匹配

在数据收集报送工作中,条条与块块上具体部门的“权力—责任”相对匹配。伴随政府权责清单制度的推行与落实,面临有限财权、有限执法权、有限审批权的相对清晰约束,条块上的各治理主体均可依据权责清单合法享有稳定的特定信息收集权限并肩负保障信息质量的责任,部分治理主体在享有信息报送自主权的同时,还能够决定是否上报手头剩余的数据信息。而“任务—资源”在条块结构中的匹配程度则并没有如此理想,针对数据收集报送这一治理事项,各治理主体的“任务—资源”匹配程度不高。基于条块结构,区级相关业务部门的多头任务仅对口某镇街的单个部门,任务派发的指标化衡量使得大部分任务演变为刚性任务,且信息系统的重复设立使得数据报送任务日益繁重,镇街部门关于数据收集的任务量不断激增。“平安治理指数”中的25个分指标中约一半在条条部门中都对应着专门的信息派送系统,有相对专业的线口人员负责采集或是依托特定智能系统来自动收集数据,但镇街中常常存在着一人负责排查属地问题并同时填报多个系统的现实情况,镇街部门的任务量不断增加,技术、财政、人力等资源却长期处于只减不增的状态。

图4 “平安治理指数”项目中的条块治理结构(区—镇街)

2.“单匹配”下的行为策略与治理效果

在“权力—责任”匹配、“任务—资源”不匹配的情况下,针对全面覆盖和高效率收集辖区内数据信息的这一任务目标,镇街部门虽具有参与治理的合法性和积极性,但囿于人力、物力等方面资源约束和属地问责压力,在保证完成上级要求的刚性任务时,会基于权责对等给予的弹性空间和“任务—资源”不匹配的矛盾,发展出汲取自致资源和任务打折扣的两种“数据收集”策略。首先,由于人力不足,镇街部门主要调用边缘性的临聘人员或吸纳动员社会志愿者等人员来辅助处理,以缓解人力资源困境,但因这些人群的专业性和稳定性不高,其能起到的作用有限。其次,镇街会采取将任务打折扣处理,存在“多做不如少做”的动机。镇街会根据人力紧张的情况,完成最低基数的刚性任务,选择性地忽略某些上级非必须要求的信息,导致数据收集的全面性有所缺失。

这个指数的很多指标,用的是我们网格治理里的数据。网格本来是立足于发现问题,不立足于解决问题。要解决问题,需要网格里面其他的人来负责,或者说他们解决不了,还要再找到相对应的部门去解决。其实因为网格员兼职的原因,他们也没有精力和能力去解决所有问题。之前网格就有一个填报系统了,在系统里面上报的时候,可能报的都是能解决的、比较简单的问题,或者说自己解决能力有限,也选择不报。现在指数再拿原来里面的数据来考我们,这些数据本身就是我们收集填报的,那只会加剧基层选择性填报的情况。(访谈资料:J2020112001)

综上所述,基于条块结构,“权力—责任”相对匹配和“任务—资源”不匹配的情况下,条条的上级部门和镇街的块块部门等各治理主体能够基于权责对等保持实现正向治理效果的动机;在考量“任务—资源”不匹配的情况下,各治理主体能够在权责界定的弹性空间内进行策略调整,能够促进部分治理目标实现。此时,技术治理的效果与目标一致性较高,但该阶段的治理效果会打些折扣(见表2)。

表2 单匹配下的数据采集过程中的治理逻辑与效果

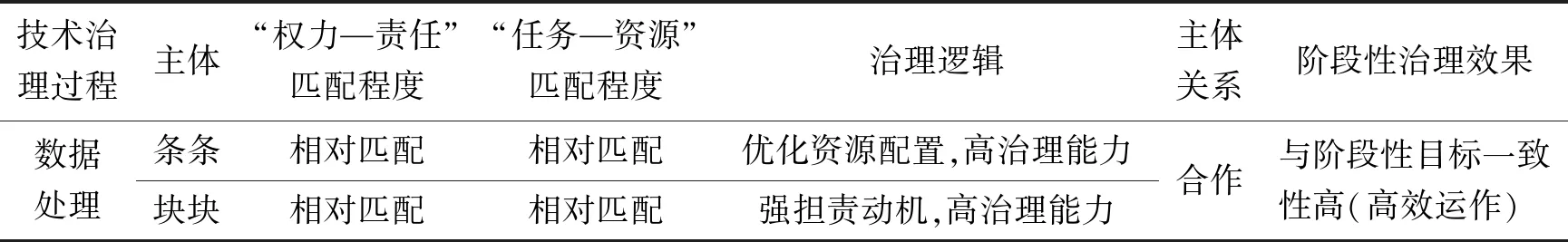

(二)数据处理阶段:双重匹配下的高效运作

1.“双重匹配”界定:“权力—责任”相匹配和“任务—资源”相匹配

在数据处理过程中,上级“条条”部门和镇街“块块”部门的权力与责任匹配较为到位。“平安治理指数”的重要特点是借助数据处理的集成化运算系统,也就是数据的处理与运算可以被清晰留痕和监测,有利于权责的清晰界定。数据处理过程中,“平安治理指数”主要发挥对外发布和对内研判预警的作用,由于周度、月度指数的对外发布是依托数据系统对前期收集数据进行指数化自动运算,同时伴随周度数据的沉淀,职能“条条”和镇街“块块”仅需相应承担按季度提交“平安治理指数”分析研判报告的责任。在数据处理过程中,条块间的任务与资源分布也呈现匹配度较高的特征。在“平安治理指数”项目中,条块部门都无须重新开展新的数据分析研判,更多是借助既有的数据基础与治理经验进行再分析,两者均无须投入新的组织资源。某种意义上,“平安治理指数”借助系统的分类功能、运算技术实现了原有工作的可视化与可分析性,而并不增加额外的分析研判工作。

2.“双重匹配”下的行为策略与治理效果

在“权力—责任”与“任务—资源”双重匹配的情况下,上级条条部门和镇街块块部门具有相似的运作逻辑,都能有效厘清职责边界、正常行使权力动用所配备的人员和信息资源来实现数据高效处理的任务。镇街块块部门和职能条条部门在不产生新增职责与任务的前提下,基于原有的职责界限与任务驱动,各司其职,镇街属地权责匹配激发了其工作“有为”“可为”的治理积极性。镇街“块块”将辖区内业务数据导入,提前获知信息异动,从源头上杜绝安全隐患。

“平安治理指数”里的这些分指标,先前就有数据分析基础,现在其实就是将这些不同的指标综合在一起,变成了一个总体的分数,就像体检一样,这样我们就可以提前掌握,提前处置。(访谈资料:J2020120301)

由于在此阶段镇街所分配到的任务较为简单,镇街有能力精力积极推动数据处理,正如某镇街工作人员所说:

你看我们信息来源很多的,其他科室掌握什么矛盾纠纷的信息,也会让我们负责转送分流到相应科室,由该科室解决并将信息问题处理进度汇报给区里,如果最终解决不了,我们就向区里面相关部门报送相关信息。(访谈资料:J2020120301)

对于上级条条部门而言,在本阶段,资源任务相对匹配,使其具备较高的治理能力。例如,“平安治理指数”中的“出租屋消防管理”和“诈骗警情数”等指标依托原有的出租屋智能监测模型,本身便能够自动处理大量数据,优化人力资源配置,高效实现治理目标,现只需开放一个数据端口,将其导入到“平安治理指数”系统中,便可按指标权重实现新的测算。正如某区局部门负责人所说:

我们现在是跟进用电、用水、用气方面的一些数据,这方面数据是自动汇集的,还能够数据关联其他汇总后的数据。比如,一套房的水电气数据暴增了,这个就是不太正常的。结合门禁出入频率的统计数据,就可以发现是不是造假了。原本的出租屋系统就有相关的模型设定,汇总关联的数据都是现成的,可直接导入指数系统用来监测平安状况。(访谈资料:Z2020111801)

综上所述,基于条块结构,“权力—责任”相对匹配和“任务—资源”相对匹配的情况下,条条的上级部门和镇街的块块部门等各治理主体能够清晰界定权责范围,且都具备“实现目标”和“完成任务”的动机和能力,能够有效促进治理目标实现,此时,技术治理的效果与目标一致性高,整个过程的治理效率极高(见表3)。

表3 双重匹配下的数据处理过程中的治理逻辑与效果

(三)数据应用阶段:单匹配下的下沉与兜底

1.“单匹配”界定:“权力—责任”不匹配和“任务—资源”相匹配

在数据应用阶段,侧重于发挥各个条块间齐抓共管、共建平安的正向作用,但该阶段的条块协同会出现“权力—责任”不匹配的情况,主要体现在事权责不匹配。这一阶段不同于此前的信息采集与分析处理,前两阶段指向整体指数的形成与研判,数据应用则关涉整体指数下分指标背后所牵涉的具体问题事项的协同处置,本质上是事权责之于基层的细节落实与实际执行。在事权责方面,条块结构中,区级条条部门和镇街对口的部门都享有专项的管事权,而镇街部门是上级条条部门相关权力的代理人,承接上级下放的权力,是否拥有直接处理某些事项的权力要看上级政策文件是否明确规定或上级部门权力是否有下放,同时镇街部门负有针对治理事项的无限属地责任。而有时候镇街对于某些事项必须承担解决摆平的责任,但没有承接上级部门下放的权力合法性,这使得镇街虽有解决问题的动机但没有解决行为的合法性空间。而上级条条部门手握能够解决该治理问题的相关事权却仅承担有限的专业责任,所以解决治理问题的细化责任往往转化为镇街部门的属地责任,从而呈现出了权责倒挂的状态。“平安治理指数”项目的应用,通过综合指数的周期性生产,再加上多项指标的并用测算,使得协同、预警的功能频繁使用,使得原本不匹配的权责状态进一步得到了放大。“任务—资源”在数据应用阶段的条块协同方面还是相对匹配的。尽管基层的治理主体的资源—任务匹配关系总体处于相对紧张的模式,但由于“平安治理指数”项目的应用并未给条块部门带来实质性的新任务,且所需解决的问题大多数已是长期存在的矛盾纠纷与治理难点,条块两者仍是调配原有资源去进行相关扣分事项的解决。

2.“单匹配”下的行为策略与治理效果

在“权力—责任”不匹配和“任务—资源”相对匹配的情况下,该阶段解决处理某些治理问题的目标是“充分调动各治理主体的参与积极性并顺利解决治理问题”。镇街块块部门须主导和配合解决多项治理事项。镇街的责任强度和问责压力双高,这倒逼镇街部门具备必须解决辖区内治理问题的强烈动机。但是,针对某些治理事项,镇街不具备处理权力及其合法性但依旧要对问题的悬而未解负责,因此镇街在权责不对等的畸形空间上处于两难地位。面对后续的考核镇街部门往往叫苦不堪,且治理问题也是悬而未解。

“平安治理指数”指标覆盖挺广的,理想上是好事,但同时还是映射了老问题。在我们辖区内,要环保还是要GDP发展,哪些是我们镇街方面来解决的,哪些需要区里面协调解决的?有些问题在区里面就没能协调解决,再通过“平安治理指数”排名压到街道,老问题被放大了。街道没有那么大能力,挑不起那么大的担子……围绕GDP,今年追求GDP留下的环保问题后年也许还存在,到时候上级领导调走了,出现的一系列问题就是街镇责任了。(访谈资料:J2020120901)

镇街部门对出现了权责不对等而导致政策悬置、问题无力解决的治理事项,一般会充分运用人力物力等资源进行消解,以减轻问责压力。同时也会积极和条条部门展开密切合作,构建常态化协调合作制度,实质上能够缓解治理目标偏离的状态。治安任务是“平安治理指数”的主要指标任务,公安机关是责任主体,“群体性事件”“暴力犯罪警情”这些“平安治理指数”是依照公安在当地平安治理的警员配备、日常巡逻等一系列治理行为来变动的,反映了镇街辖区的治安情况,其实和镇政府和街道办的治安能力无关。但由于权责不匹配,最后往往由镇街兜底来解决“治安不好”的问题,镇街只能再招人增加巡逻力量,想办法寻找临聘人员或联防队员来维护治安情况,承担了很多相应责任。

在很多时候,上级条条部门的权力强度会高于责任强度,多掌握事权,不易和自身进行硬性捆绑,因此其责任很容易转化为镇街的属地责任,这就创造了“推诿扯皮”的行为空间。上级条条部门会根据自身利益、成本等对治理事项有偏好性地行使管理权,将该自己承担的任务直接下沉到镇街。总体而言,上级条条部门具备合适的治理能力和行为空间,却缺乏必要的责任刚性约束,积极性不高,配合性不强,导致治理效果偏离治理目标,比如针对“平安治理指数”中的“12345投诉数”指标,正如镇街综治办人员所说:

“平安治理指数”里有一个指标是“12345投诉数”,这个指标用来衡量街镇的平安状况,其实是无形增加了我们的责任。我们看工单的一些转换流程,有些是区级部门应该自己承担的东西,每次都拿一些条文出来说不归他管,然后到最后去到12345也没办法了,只能把单派给街道,但我们也没权处理有些事情。市民就会评价“不满意”,然后区级部门也只能叫我们去申诉,就这个流程。(访谈资料:J2020111901)

基于条块结构,“权力—责任”不匹配和“任务—资源”相对匹配的情况下,各治理主体的治理效果偏离性较强,两方主体参与的配合度不强,得到的是“悬而未解”的治理效果。当然,治理主体的“任务—资源”相对匹配能够有效使得某些治理主体调配更多资源来减轻问责压力,帮助解决治理问题,提升治理效果,缓解了治理目标偏离的幅度(见表4)。

表4 单匹配下的协同治理过程中的治理逻辑与效果

(四)数据反馈阶段:双重不匹配下的冲突与博弈

1.“双重不匹配”界定:“权力—责任”不匹配和“任务—资源”不匹配

在考核的设计和执行过程中,条块结构带来的专项事务权力和层级性权力划分,会出现“权力—责任”相对不匹配的治理情境,主要体现在考核设计权责与执行过程中权责的不匹配上。在考核设计方面,上级条条部门往往掌握考核设计权,决定考核指标选取、频次与主体等等,权力大而责任强度适中;而镇街主体仅有考核设计的建议权,并没有直接决定的相关权力,相对弱势。在考核执行方面,部分治理主体会产生权责倒挂的现象。一方面针对镇街并不具备权力处理的事项,上级条条部门考核时会依据属地管理原则将其界定为镇街的责任,另一方面双向考核中镇街不具备考核上级条条部门的实质权力。

资源任务的不匹配也存在于考核体系当中,尤其是在考核执行方面,资源任务的不匹配极大影响了考核的真实性与有效性。在考核任务量与应对资源量方面,考核内容全面(多条线的多头任务)、频次极高(包括月度、季度和年度)且考核方式多元化(线下台账、线上材料、实地抽访与暗中考核等),所以考核任务量过重,而镇街人力物力等资源本来就较为紧张,难以应付高频次、多样化和不定时的考核检查。

2.“双重不匹配”下的行为策略与治理效果

镇街是重要的被考核对象,面临的是“权力—责任”不对等和“任务—资源”不对等的被考核困境。首先,无限属地责任的高强度责任与低事权也导致镇街在考核中处于弱势地位,过于强调责任追究而不是基于职权予以解决的考核体系不仅会挫伤镇街积极参与的治理动机,还会助推镇街和上级条条部门进行博弈,采取变通的方式来避责,人为改变“平安治理指数”的数据情况,使得考核数据失真。例如,某个事项在“平安治理指数”体系中考核的占比权重很大,而该镇街鉴于职权不足,无论如何努力都难以提高这方面的治理成绩,镇街会采取变通的做法,建议数据收集人员以后再发生此类情况,不用按照上级政策要求用指定渠道报送数据,而是直接报送给镇街相关部门的负责人和管事员,私下解决和协调。其实质上不仅不能促进镇街真正改善工作,反而还会掩盖部分镇街治理的短板,误导技术治理的方向,正如镇街人员针对警情数量类的治安指标时所说:

其实都会面临这个问题,就是说他知道考核我了,我就会在这个数据源头上做一些小动作,其他地方也一样,例如我们说考核拨打110的警情数,110他就会说你别打110了,你直接打我手机,找我解决?110警情数的书面登记就少了。(访谈资料:Z2020111801)

自上而下的行政考核任务严密与多样,部分自下而上的民间评价约束的考核任务也使得镇街面临多面向的压力,使得镇街在考核过程中“疲于奔命”。多个条线的过密考核占用了镇街较多的人力物力,使得治理工作旁落,最终将“利用考核来监测工作业绩”这一治理目标直接转化为“为了应对考核而不能够安排资源来真正解决治理事项”,出现了技术治理的目标替代,使得“技术空转”的现象出现。而部分外部社会评价类指标与民众的理解能力和办事能力更相关,处理重复性和相对滞后性的投诉在某种程度上并不能反映镇街的治理状况,也分流了人员和工作精力,使得考核与实际治理情况脱钩。

“平安治理指数”有不少指标可以看到是面向群众意见投诉的,反映问题是好事,但实际中很多投诉事件都是重复的,相关的数据统计也具有一定的滞后性,我们在处理的过程中,经常要与其来回拉扯。像上次有个投诉是办居住证的,他来做了居住登记,就认为自己完成了居住证申领,以为半年后就给他自动发了,但这是他本人理解错误。我们工作人员多次和他联系,耗时蛮久的。结果他没来申领,他直接就在网上投诉说没给他发证,然后还点了个差评,但是后来反复沟通问他,他说不用管我了,我已经走了,不在这里住了,那就不写撤销了,没办法只能是扣分。(访谈资料:J2020120401)

上级条条部门是考核的重要主体,处于强势地位,也面临着“权力—责任”和“任务—资源”不匹配的治理情境。上级条条部门责任强度不高而权力较大,也面临着较少的被考核约束,享有考核设计和考核执行的决定权,认为“考核能真正改善辖区内的治理状况”,较为信任考核的数据。再者,“任务—资源”匹配程度也加强了上级“条条”的考核动力,其具备充足的人力物力资源和较少的考核任务,这刺激了上级条条部门强化考核,一定程度上强化了部分扭曲的考核体系,造成技术治理目标的偏离。

在条块结构的“权力—责任”不匹配和“任务—资源”不匹配的治理情境下,各治理主体倾向于展开博弈,导致技术治理的低效运转。“权力—责任”的不对等导致各治理主体在实施治理行为时避免问责而不是真正解决问题,导致技术治理方向性的偏离;而资源—任务的不匹配使得弱势治理主体无法利用资源优势来弥补政策偏离,强势治理主体却依赖现有优势不断强化偏离的治理方向,最终反而更加强化了治理目标实现的偏离困境,最终拉低了该阶段技术治理的效果(见表5)。

表5 双不匹配下的数据反馈过程中的治理逻辑与效果

四、结论与讨论

本研究尝试将条块结构的要素变量和技术治理的微观过程建立联系,技术治理过程是一个阶段性运作的过程,其效果和影响机制也会呈现阶段性的相对变化。本文以A区“平安治理指数”项目为例,结合数据生命周期和应用场景将技术应用划分为数据采集、处理、应用和反馈四个阶段,探索条块结构中“权力—责任”匹配程度、“任务—资源”匹配程度对不同过程的技术治理效果的具体影响,发现了两项复合要素的变化组合出现的四种情况,在不同程度上影响不同阶段的技术治理效果。当“权力—责任”相对匹配和“任务—资源”相对匹配时,该阶段各治理主体高效合作,该阶段的技术治理效果与目标有很强的一致性;当“权力—责任”相对匹配和“任务—资源”不匹配的情况下,该阶段技术治理的效果与目标一致性较强,但治理效果会打折扣;当“权力—责任”不匹配和“任务—资源”相对匹配时,强势治理主体和弱势治理主体多冲突,该阶段的治理效果与该阶段原定目标偏离性较强;当“权力—责任”不匹配和“任务—资源”不匹配的情况下,该阶段的技术治理主体有冲突有博弈,故该阶段的治理效果偏离目标,低效运作。

科层体系积极吸纳技术改进管理和服务,技术逐步嵌入到科层体系中,也被科层制所规训。尽管技术被运用至科层体系治理提高了信息处理和事务处理的效率,同时也改进政府管理和服务,促使各项事务的工作流程透明可控,其治理效果是明显的。然而,另一个维度上,技术具有“不可及性”,技术并不能对整合与平衡科层体制内部要素起到显著作用,反而是科层体制对于技术及其应用具有塑造作用。技术嵌入到科层体制的过程和具体运行的真实场景都非常复杂,尽管治理主体的“权力—责任”匹配程度和“任务—资源”匹配程度会对技术治理有所影响,但这两个变量仅是条块结构产生的治理要素之二,应还有其他因素也在影响着技术治理的具体实践。目前的“权力—资源”匹配程度和“任务—资源”匹配程度对技术治理阶段的治理效果影响,是对于技术治理实践研究的尝试与探索。技术治理的机制和过程不会一蹴而就,需要以历时性的长时间段、更加全面的研究视角以及更多的对比案例来分析和完善。