三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗椎间盘源性腰痛急性期的临床观察*

2022-11-23陈星燃侯莹莹谢双喜李连泰王书君刘艳伟

晏 飞 陈星燃 侯莹莹 谢双喜 李连泰 王书君 刘艳伟△

(1.承德医学院附属医院,河北 承德 067000;2.颈复康药业集团有限公司,河北 承德 067000)

椎间盘源性腰痛(DLBP)是一种以椎间盘退行性病变为常见病理特征的疼痛综合征,患者发病时多表现为腰部持续疼痛、活动受限等症状[1-2],若处理不及时,甚至会引发下肢肌肉萎缩,对患者的生活质量造成严重影响。西医治疗DLBP急性期患者多采用止痛药物、物理疗法等非手术疗法,可有效发挥镇痛效果,但对改善椎体功能效果不明显;而外科手术创伤大,费用较高,患者不易接受[3-4]。本病属于中医学“腰痛”“腰痹”等范畴,多与肝肾不足、外感风寒湿邪、脉络瘀阻等有关[5]。三痹汤首次记载于《妇人大全良方》,具有祛风散寒、除湿止痛、补益肝肾等功效[6],在痹证治疗中具有重要价值。脊柱微调整脊手法是一种可通络止痛、激发经气的推拿手法,有助于促进脊柱平衡重建[7]。本研究通过采用三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗66例寒湿痹阻型DLBP急性期患者取得了较好效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 1)诊断标准:西医诊断符合《脊柱外科学》[8]中关于DLBP急性期的诊断标准;中医辨证标准参照《中医病证诊断疗效标准》[9]中寒湿痹阻证的相关内容。2)纳入标准:年龄18~70岁者;入组前未进行DLBP相关药物或治疗措施者;患者对本次研究内容均知晓,自愿签署知情同意书者;经医院伦理委员会批准者。3)排除标准:既往腰椎手术者;影像学检查显示腰椎峡部裂、腰椎管狭窄者;合并严重脊柱器质性病变者;合并严重神经系统损害或马尾神经受压体征,亟需手术治疗者;处于妊娠期或哺乳期妇女者;严重过敏体质者;近期参与其他临床试验者。

1.2 临床资料 选取2021年1月至2022年1月笔者所在医院收治的DLBP急性期(寒湿痹阻证)患者66例为研究对象,将符合纳入标准的66例患者随机分为观察组和对照组各33例。观察组男性19例,女性14例;平均年龄(45.82±3.93)岁;平均病程(14.28±0.53)个月。对照组男性20例,女性13例;平均年龄(45.56±3.87)岁;平均病程(14.05±0.64)个月。将两组性别、年龄、病程等临床资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

1.3 治疗方法 1)对照组:参照《腰椎间盘突出症诊疗中国疼痛专家共识》[10]予镇痛、营养神经等西医常规治疗措施,患者口服塞来昔布胶囊(辉瑞制药有限公司,国药准字J20140072),每次1粒,每日1次;甲钴胺胶囊(扬子江药业集团有限公司,国药准字H20052315)口服,每次1粒,每日3次。2)观察组:在对照组治疗基础上予以三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗。三痹汤,组成:党参、杜仲、怀牛膝、川续断、炙黄芪、茯苓、白芍各15 g,秦艽、独活、防风、桂枝、川芎各10 g,生甘草5 g,细辛3 g。中药汤剂由医院中药房制备提供,每日1剂,分早晚2次温服。脊柱微调整脊手法:根据冯氏坐位脊柱定点旋转法[11]进行改良,分为腰部放松、脊柱微调、整脊调衡3个步骤。首先指导患者取俯卧位,医师在患者患侧痛点部位及周围进行揉法、点法、按法、颤法等操作,力度适中,并对患者腰椎双侧椎旁肌肉进行分筋、理筋等操作,力度循序渐进,由轻到重,以患者能承受力度为宜;嘱患者一侧下肢外展后,医师移至床尾,双手握住患者的内、外踝上方,对其下肢纵轴方向逐渐进行牵引拉伸,于痛点位置加重其作用力,最后一次牵拉时保持牵引位置,并快速进行顺势牵拉,直至听见患者腰部出现“咯嗒”响声,另一侧同上述操作;最后指导患者以双腿分开姿势端坐在脊柱整复正骨椅上,固定妥当后,医师位于患者右后方,双手拇指各沿着腰椎棘突旁由上向下触摸偏歪的棘突,做好标记,嘱患者将右手置于枕后,左前臂经胸前贴于右侧胸壁,医师穿过患者胸前将右手放于其左肩上,其左手拇指顶住棘突右后侧,患者进行前弯腰俯身右转动作,医师左手拇指用力向左,右手配合,听到“咯嗒”响声后表明棘突归位,另一侧同上述反方向操作,最后嘱患者取端坐位,医师对其两侧夹脊穴、足太阳膀胱经穴进行点按后,使用掌平推法以结束治疗。两组均以7 d为1个疗程,治疗2个疗程。

1.4 观察指标 1)疼痛程度:使用视觉模拟疼痛评分(VAS)评价两组患者的疼痛严重程度,分值范围为0~10分,患者VAS评分越高提示疼痛程度越严重。2)Oswestry功能障碍指数(ODI):使用ODI指数对两组患者的腰部功能障碍程度进行评价,分为疼痛强度、睡眠、生活自理等10个项目,总分分值范围为0~50分,ODI得分越高提示患者的腰部功能障碍情况越严重。3)腰部活动度:使用骨科量角尺对两组患者的胸腰关节的前屈、后伸、侧屈、旋转角度进行测量。4)炎症指标:指标包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6),采集患者空腹状态下的肘部静脉血样本,运用ELISA法检测炎症指标水平。5)两组综合疗效、不良反应发生情况。

1.5 疗效标准 临床痊愈:患者腰腿痛感基本消失,无活动障碍,直腿抬高70°以上,日常生活工作基本恢复。显效:患者腰腿痛感明显改善,活动障碍明显改善,日常生活工作中偶有不适感。有效:患者腰腿痛感有所缓解,腰部存在明显压痛,活动障碍因运动急性加重。无效:患者临床症状和体征未改善甚至加重。总有效率=(临床痊愈+显效+有效)÷总例数×100%。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,采用t检验。计数资料以例数、百分率表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

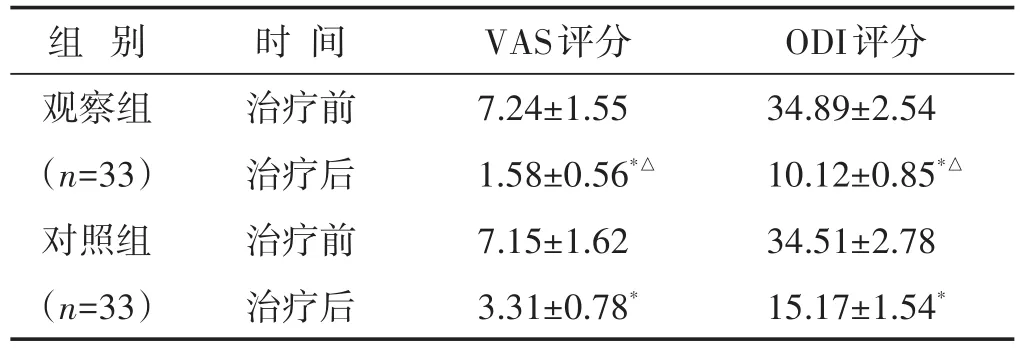

2.1 两组治疗前后VAS和ODI评分比较 见表1。两组治疗前VAS和ODI评分比较,差别均不大(P>0.05)。两组治疗后VAS和ODI评分与治疗前比较均下降(P<0.05),且观察组治疗后VAS和ODI评分均低于对照组(P<0.05)。

表1 两组治疗前后VAS和ODI评分比较(分,±s)

表1 两组治疗前后VAS和ODI评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05。下同。

组别观察组(n=33)对照组(n=33)时间治疗前治疗后治疗前治疗后VAS评分7.24±1.55 1.58±0.56*△7.15±1.62 3.31±0.78*ODI评分34.89±2.54 10.12±0.85*△34.51±2.78 15.17±1.54*

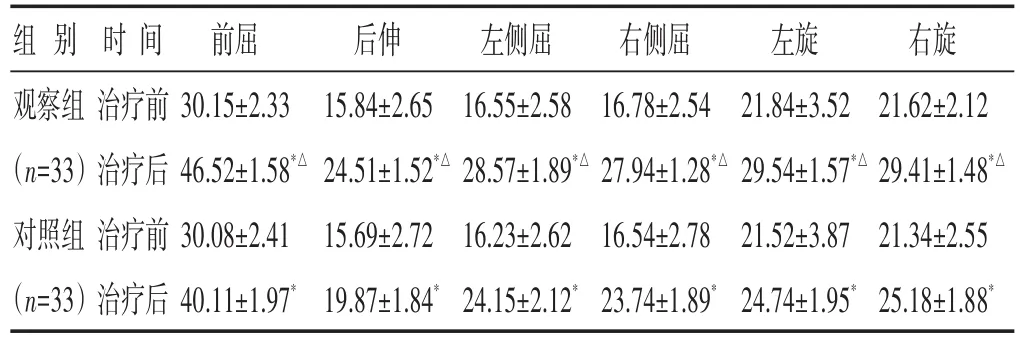

2.2 两组治疗前后腰部活动度比较 见表2。两组治疗前前屈、后伸、侧屈、旋转角度比较,差别均不大(P>0.05)。两组治疗后前屈、后伸、侧屈、旋转角度与治疗前比较均增大(P<0.05),且观察组治疗后前屈、后伸、侧屈、旋转角度均大于对照组(P<0.05)。

表2 两组治疗前后腰部活动度比较(°,±s)

表2 两组治疗前后腰部活动度比较(°,±s)

组别观察组(n=33)对照组(n=33)时间治疗前治疗后治疗前治疗后前屈30.15±2.33 46.52±1.58*△30.08±2.41 40.11±1.97*后伸15.84±2.65 24.51±1.52*△15.69±2.72 19.87±1.84*左侧屈16.55±2.58 28.57±1.89*△16.23±2.62 24.15±2.12*右侧屈16.78±2.54 27.94±1.28*△16.54±2.78 23.74±1.89*左旋21.84±3.52 29.54±1.57*△21.52±3.87 24.74±1.95*右旋21.62±2.12 29.41±1.48*△21.34±2.55 25.18±1.88*

2.3 两组治疗前后炎症指标水平比较 见表3。两组治疗前TNF-α、IL-6水平比较,差别均不大(均P>0.05)。两组治疗后TNF-α、IL-6水平与治疗前比较,均下降(均P<0.05),且观察组治疗后TNF-α、IL-6水平均低于对照组(均P<0.05)。

表3 两组治疗前后炎症指标比较(pg/mL,±s)

表3 两组治疗前后炎症指标比较(pg/mL,±s)

组别 时间TNF-αIL-6观察组(n=33)对照组(n=33)治疗前治疗后治疗前治疗后24.78±2.54 14.12±1.05*△24.39±2.79 18.77±0.89*20.15±1.87 11.28±1.21*△19.97±1.92 14.79±0.77*

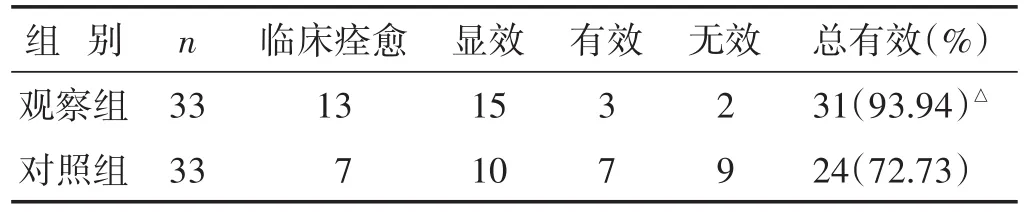

2.4 两组综合疗效比较 见表4。观察组总有效率高于对照组(P<0.05)。

表4 两组综合疗效比较(n)

2.5 两组安全性比较 两组治疗期间均未出现严重不良反应。

3 讨 论

DLBP是一种发病机制复杂的疼痛性疾病,约占全部腰部疼痛疾病的30%~40%,急性发作时容易出现持续性的腰部疼痛和活动受限等症状,严重影响患者生活质量和日常工作。目前多数研究认为本病的发生与椎间盘内部结构、代谢功能异常、炎症反应、免疫异常等因素有关[12-13],而采用手术治疗创伤较大,患者术后恢复速度慢,因此开展无创的保守治疗对缓解急性期DLBP患者临床症状具有重要价值。中医学中并无“椎间盘源性腰痛”这一病名,根据其发病特点和临床症状,可归于“腰痛病”“腰痹”“痹证”等范畴。《黄帝内经》中首次记载了“腰痛病”,并指出腰痛病位在肾,经络归属于督脉,而《证治准绳·腰痛》中记载“有风,有湿,有寒……有挫伤……有淤血……皆标也,肾虚其本也”。现代中医学家指出本病的发生与外邪存在密切关联,其本在肾,其标为瘀血、寒湿或湿热[14],而风寒湿邪是重要的致病因素,风寒湿邪闭阻经络,气血运行失常,引发疼痛症状,急性期以邪实为主,治法宜祛风散寒、除湿止痛,兼以补益肝肾。

三痹汤方中防风、细辛、秦艽、独活祛风散寒、除湿止痛;杜仲、怀牛膝、川续断补益肝肾、强筋骨;黄芪、茯苓、甘草、川芎、党参补血活血;桂枝助化阳气、通络活血,具有显著的祛风散寒效果。现代药理学研究指出,三痹汤所含有效成分具有良好的抗炎止痛、改善血液循环、促进骨质生成、调节免疫等作用,在治疗骨伤科疾病、急慢性筋骨病中应用效果良好[15-16]。脊柱微调整脊手法是笔者科室在传统推拿手法的基础上,结合多年治疗经验所形成的方法,在整脊过程中定位、定方向和定点更准确,进一步促进患者脊柱平衡的重建,在临床治疗腰部疾病中取得良好效果。本研究将三痹汤与脊柱微调整脊手法联合应用于DLBP急性期患者的治疗中,结果表明,观察组临床总有效率高于对照组,说明三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗DLBP急性期的临床疗效良好。

此外本研究通过观察两组患者治疗前后的VAS和ODI评分以评价疼痛、功能障碍改善情况。VAS评分是临床常用的评估疼痛严重程度的方法之一,而ODI评分是应用较为广泛的评估腰椎功能恢复情况的重要方法[17]。本研究两组治疗后VAS和ODI评分均有下降,观察组治疗后VAS和ODI评分均低于对照组,表明三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗有助于缓解DLBP急性期患者的疼痛程度和腰椎功能障碍情况。同时观察组治疗后前屈、后伸、侧屈、旋转角度均高于对照组,进一步证实了三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法有助于改善患者的腰椎活动度。现代医学研究认为化学免疫异常所致的炎症反应在DLBP的发病过程中发挥着重要作用[18-19],而TNF-α、IL-6对反映机体炎症水平具有重要价值。本研究两组治疗后TNF-α、IL-6水平与治疗前比较均下降,且观察组治疗后TNF-α、IL-6水平均低于对照组,表明相较于单纯使用西医治疗,联合三痹汤加减口服、脊柱微调整脊手法治疗有助于降低患者血清TNF-α、IL-6水平,抑制机体炎症反应。

综上所述,三痹汤加减联合脊柱微调整脊手法治疗DLBP急性期的临床疗效良好,有助于缓解患者的疼痛程度和腰椎功能障碍情况,改善腰椎活动度,降低血清TNF-α、IL-6水平,值得临床应用推广。