城市中心区湿地生物多样性提升策略研究

——以海珠湿地为例

2022-11-22陈梦芸

陈梦芸

林广思*

生态系统的破坏与退化被认为是全球生物多样性丧失的主要原因[1],特别是在人口稠密的城市环境[2]。湿地系统被认为是世界上生物多样性最为丰富的生态系统之一[3],其中仅占地球表面积1%的淡水湿地,却为全球40%的物种提供了栖息地[4]。然而,自20世纪以来,已有61%的湿地从地球上消失,同时还有大量湿地正经历着气候变化和城镇化等各方面的威胁[5]。

通常,建立保护区是避免生态系统退化和破坏的常用保护机制[6]。保护区是通过减少人类干扰,从而支持生物多样性和栖息地的恢复和保护。然而,补偿机制是通过在周边或就地扩建一定比例的“新”湿地来补偿消失的湿地[7]。但是,近年来有部分学者指出,上述方法作用有限[6]。因为适用上述方法的大多湿地处在远离城市环境的地区,而受威胁最大的湿地往往集中在人为影响因素密集的城市地区[8]。这类湿地,除了面临城市扩展导致生态基底破碎带来的威胁之外,还面临着其他高溢价土地建设指标的直接竞争,同时还需要兼顾提供城市居民日常游憩的城市绿地功能。因此,在城市中心区既无法通过划定大面积的保护区实现生态保育,也很难在高溢价的周边地区新增湿地来补偿原始湿地。

尽管现有关于城市地区生物多样性提升途径的研究成果较多,但所涉及的大多为宏观尺度,聚焦于生态网络构建[9]、蓝绿基础设施规划[10]及景观安全格局构建[11]等途径,并通过最小阻力模型(MCR)、空缺保护分析(GAP)等定量分析的方法对生态用地进行分析,评估并探索区域生物多样性提升策略。上述方法的研究尺度普遍较大,故无法直接将其应用于场地尺度的研究对象。另外,案例研究的定性方法是回答具体个案中“怎么样”和“为什么”此类富有解释性问题的合适途径[12],特别是多层次嵌入型案例研究(Embedded Design)的方式,能够按时间顺序追溯相互关联的各种要素和事件,并找出彼此之间的联系,而不仅仅是研究出现的频率和范围等量化的数据。

鉴于此,本文采用多层次嵌入型案例研究的方式,叠加交叉分析的定性研究方法,透过风景园林学科对生物多样性的关注视角①,聚焦于物种生存环境的保护,选取中国特大城市中心区最大的国家湿地公园——广东广州海珠国家湿地公园(以下简称“海珠湿地”)为研究对象,以回答下列3个子问题。

1)城市中心区湿地生态系统生物多样性保护与提升的具体策略有哪些?

2)这些策略在生物多样性的保护与提升过程中是如何发挥作用的?

3)在此过程中,哪些策略是有效且值得借鉴与推广的,哪些经验又是收效甚微的,为什么?

通过回答以上3个问题,研究提炼出具有普适性价值的、城市中心区湿地生物多样性的提升经验和行动框架,指导类似区位的湿地生物多样性保护与提升,从而减缓城市建设对湿地生境的干扰,并使其兼具城市绿地的角色。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象——海珠湿地

作为“广州绿心”的海珠湿地位于广州市中轴线南段,占地1 100hm2,是典型的“三角洲湖泊-河流系统-半自然果林”复合镶嵌的湿地系统(图1)。

图1 广东广州海珠国家湿地公园保护范围

从具有2 000多年历史,占地曾高达4 000hm2的岭南佳果著名产地——万亩果园,到20世纪末随着城市建设的侵蚀,仅剩1 100hm2濒临衰败的果园,再到如今代表中国斩获“第12届迪拜国际可持续发展最佳范例奖”的具有示范意义的国家湿地公园(图2),海珠湿地经历了近30年的修复历程,逐渐探索出以自然恢复为主、人工干预为辅的城市中心区湿地生境修复与生物多样性提升经验。

图2 位于城市中心区的海珠湿地

1.2 研究方法

本研究引入管理学领域常用的方法——多层次嵌入式案例研究法,作为主要的研究方法。嵌入式案例研究,顾名思义,是通过对主分析单位嵌入异质的次级分析单位,完成从主分析单位出发提出的研究问题。由于嵌入单位会有多个不同等级的层次以探讨个案的不同维度,当案例研究嵌入分析的层次大于等于2时,则可称作多层次嵌入式案例研究[13]。相比单一层次的个案研究容易局限于某一分析层级,导致研究缺少明确的证据和具体的指标,嵌入式研究法能够通过对多个嵌入分析单位的研究,拓展研究者的分析视角,更加深入和全面地回应研究问题[12]。

另外,还在多层次嵌入式案例研究的基础上引入交叉分析法。所谓交叉分析,则是基于纵向分析和横向分析的结果,对二者的研究结果进行结合,对比得到更加综合的研究结论,从而避免嵌入式研究中次级分析单位“各自为政”所带来的研究焦点漂移与研究结果偏差的问题。

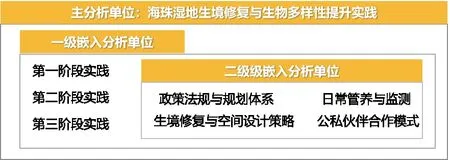

上述方法在该研究中的具体应用流程如下(图3):首先,将海珠湿地的生境修复实践划分为3个历史阶段(表1),作为一级嵌入分析单位进行纵向分析;其次,以“2级分析单位应涉及研究对象的全生命周期”为原则,借鉴并结合《生物多样性规划与设计可持续性的实践》个案研究的次级分析单位[7]、《城市生物多样性研究框架》城市生物多样性工作核查内容分类[11],将“政策法规与规划体系”“生境修复与空间设计策略”“日常管养与监测”“公私伙伴合作模式”4个方面作为二级嵌入分析单位进行横向分析,梳理海珠湿地三阶段的生境修复与生物多样性提升实践,归纳得到海珠湿地在此过程中采用的具体策略及成效。在此基础上,对不同时间阶段的相同类型策略进行交叉分析,结合不同阶段的项目成效比对,从而分析出哪些策略是有效的,哪些策略是收效甚微的,探索其中存在的原因,从而得到适用于城市中心区湿地的普适经验(图4)。

图3 多层次嵌入性案例研究分析结构示意

图4 海珠湿地3个阶段的生境修复与生物多样性提升策略交叉分析

表1 海珠湿地的生境修复与生物多样性提升历程

2 研究结果:城市中心区湿地生境修复与生物多样性提升策略

2.1 以刚性的土地权属制度为前提,配套保护法规与规划体系为保障

2.1.1 刚性的土地权属制度

城市中心区域的湿地系统,虽然大部分用地规模不及远郊湿地,但其面临的侵蚀强度大,通过国有化的方式来明晰土地保护边界,确立清晰的使用权,是可行的方式之一。

以1991年《广州市海珠区分区规划(1990—2010年)》颁布,海珠湿地被作为广州“南肺”保护为标志,湿地开始了生态修复实践。该阶段,海珠湿地由政府主导,完成了近1 100hm2的果树保护区划定,疏通了局部的河涌水系,探索了租地建公园的保护方式,一定程度上遏制了湿地面积的萎缩。但由于该期间使用权仍归农户所有,对土地的保护与控制仅停留在规划编制层面,没有上升到法律层面,因此砍伐果树、违章搭建等侵害果园的行为还时有发生,并不能从根本上杜绝土地侵蚀现象。

鉴于此,2012年海珠湿地开创了全国首例“只征不转”的土地国有化政策,从根本上解决了湿地内土地被其他用地侵蚀的问题。所谓“只征不转”,是指政府出资将集体土地收归为国有土地,实行农用地永久性保护政策,但不改变现有农用地用途,不占用城市建设用地规模和年度土地利用计划指标。海珠湿地目前所取得的一系列生态修复实践成果,大多受益于该土地政策的颁布。“只征不转”政策以法律的形式划定湿地的保护面积,既保护了湿地不再受其他城市建设用地的侵蚀,又避免了因大面积土地转化而对其他城市建设用地指标的占用,巧妙地化解了湿地保护与其他城市建设用地之间的竞争冲突,杜绝了土地面积的减少。

对比“只征不转”土地政策颁布的前后2个阶段,颁布前的第一阶段经历了短暂的生境修复却无法从根本上杜绝土地被侵占的现象,而第二阶段则彻底遏制了土地面积的减少,实现了生境的逐步修复。差异性的结果表明,在人口稠密的城市中心区,确立权属完整的刚性土地制度是开展后续一系列生境修复实践必不可少的前提。

2.1.2 保护法规与规划体系

在“只征不转”的土地政策之外,海珠湿地通过一系列保护法规和规划体系的编制,为后续的生境修复提供了工作框架和配套保障。

在完成征地工作之后,《广东海珠国家湿地公园总体规划(2013—2022)》的编制为生境修复与物种多样性提升提供了引导。一方面,在湿地总体规划中,采用了分区规划的方式,对各功能区实施分区管理、设立管理目标、制定技术措施,既考虑湿地环境与生物多样性特征的空间分布状况,又兼顾保护管理目标与周边社区利益。另一方面,在野生动植物及其栖息地保护的内容中,规划还根据野生动物生存繁衍所必须依赖的3个生态要素——“食物”“隐蔽”和“水源”,来制定恢复野生动植物栖息地的各类原则。

另外,自2018年起实施的《广州市湿地保护规定》中,在全国首创专章保护的先例,设“海珠湿地保护特别规定”,从土地用途、生态功能水平、控制性详细规划的组织编制与报批程序,再到周边建筑控高等方面,对海珠湿地的管理主体、保护内容、工作程序都进行了明确而翔实的规定。

2.2 以受损生境修复为先导,辅以基于物种栖息行为的生境改良为后续

2.2.1 受损生境修复措施

在完成征地之后,湿地首先对受污染的水体系统展开了修复,前期通过人工疏通,后期依托潮汐动力,来完成水体循环与净化。一方面,通过局部开挖水面,与现存河涌形成连通,新增水域面积14hm2;另一方面,将湿地的荒废果林区域进行清淤,增加滩涂面积3.6hm2,最终形成“滩涂缓冲区-坑塘蓄滞区-潮道净化区”3级感潮河网[17]。在感潮地区,通过水闸、水窦的建立来控制水位,利用潮汐水动力进行调水,涨潮引水,落潮排水。这样一来,既使得湿地生境更加多样化,又能够利用潮汐变化实现水体交换,盘活湿地水网,提升水体自净能力。

在疏通水网的基础上,海珠湿地还通过生物技术手段来实现水质的进一步净化。项目前期,利用苦草(Vallisneria spiralis)随生长分泌的感化物质对于藻类的克生作用,来改良水体的底泥。项目中期,通过投放食藻虫的生物,来维持水体的净化。项目后期,沉水植物群落逐渐稳定之后,湿地管理者再往水中投放各种鱼类,最终形成相对稳定且可持续的草型清水态湖泊生态系统,构建“水下森林-食藻虫-鱼类”的共生网络[17]。修复后的水体系统日常能够利用沉水植物的作用实现悬浮物的沉降,具有较强的抵抗外界干扰的能力,哪怕在雨季也能保持水质的稳定,水体透明度达到1.8m[18]。

2.2.2 生境类型多样化改良措施

1)研究动物栖息行为——完成多类型水岸栖息环境营造。

海珠湿地成立初期,果林的生境和植被都相对单一,不利于物种多样性的孕育,因此,湿地基于动物栖息行为研究,营造了多种水位的水岸栖息环境。其中,通过创造长期保持水深在30cm以下的滩涂为大部分湿地生物打造适合的栖息环境。另外,在部分水域营造具有密集草丛的水湾,作为动物的庇护地。同时,还通过打造水深60cm的滩涂来迎合水鸭水禽的生活需求,构建塔形树林来吸引鹭鸟的栖息。除此之外,湿地还利用石榴岗河咸淡交界的潮水具有吸引海鸥的特有地理特征,划定了海鸥湾[19]。

2)恢复高潮位栖息地——涨潮时为鸟类提供栖息觅食场所。

湿地二期的果林湿地在涨潮时会导致大量栖息地被淹没,鸟类在此期间难以找到觅食和栖息的场所。因此,湿地根据鸟的脚长确定水深,按照水鸟的翅长与起降距离确定水面宽度,建设2座石堤、2座沙堤,为鸟类打造了高潮位栖息地。项目还配套建设了2个水闸,以便控制水位,保障堤边缘3m范围内冬季大部分水位低于5cm,其他季节水位低于15cm,保障涨潮时鸟类在四季均有栖息和觅食的场所(图5)。

图5 海珠湿地高潮位栖息地示意图标识牌

3)引入稻田生态系统——不改变农用土地性质的前提下提升生物多样性,创造经济效益。

由于海珠湿地的基本农田约占全园土地面积的1/3,这些区域在不改变土地性质的情况下,很难通过常规湿地恢复手段提升生物多样性。同时,考虑到稻田系统是中国重要的农业类型,也是许多动物的栖息地。因此,该项目在湿地中引入了稻田系统,在外围开挖了一条深沟,设有进水口和出水口,为鱼、青蛙和鸟类等多种当地动物创造了合适的栖息地。与传统水田不同的是,海珠湿地的稻田系统用架空的木栈道代替了原来人们行走的“耕道”,在水田与主河网之间形成了生物循环网络,从而形成促进各种生物繁荣生长的“鱼道”(图6)。这样不仅能够提升区域动物多样性水平、创造良好生态效益,同时,稻田内混合放养的经济动物的产出还可为海珠湿地提供运维资金,减少对财政的依赖。

图6 海珠湿地改耕道为鱼道的方法及效果

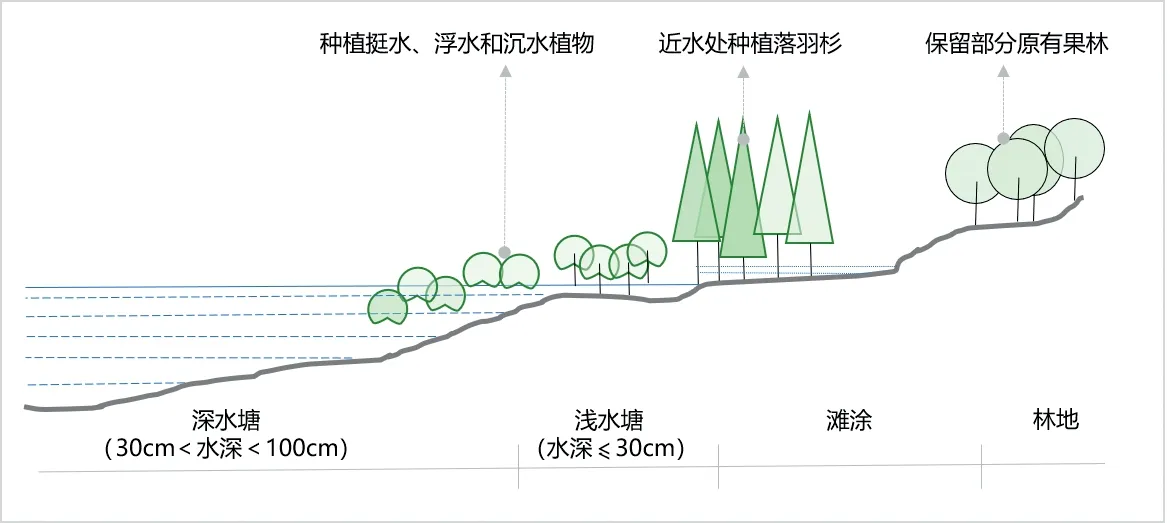

4)创造“生境剖面”——提升单位面积生境的生物容量,同时打造景观科普区域。

海珠湿地的各类湿地分布零散、面积有限,难以形成规模的生态效益。鉴于此,项目在海珠湿地二期南侧设计了“生境剖面”:一个由林地、滩涂、浅水塘、深水塘逐步过渡的不同标高的连续生境(图7)。这个巧妙的设计,既实现了提升湿地单位面积生物容量的作用,形成了较好的景观示范,又为湿地科普提供了良好的场所,兼顾了城市中心区湿地对于城市居民的科普教育功能。

图7 海珠湿地生境剖面示意

2.2.3 物种多样性提升措施

海珠湿地从2014年起开始了为期3年的引鸟项目,实现了物种多样性的快速提升。除通过种植食源植物、生境营造来吸引鸟类之外,还通过野放包括斑嘴鸭(Anas zonorhyncha)、鸿雁(Anser cygnoides)在内的8种855只本土鸟类,使其在湿地中自然繁殖生长,最终形成集群效果,以吸引本土留鸟和迁徙的冬候鸟,从而有效增加湿地的物种多样性。

另外,在第三阶段垛基果林改良的过程中,果林“潮道”的部分底泥挖掘自鼎湖山等原生水体的底泥,利用其所携带的丰富的广东本土物种,构建本土物种种子库,从而进一步达到丰富物种基因多样性的目的。

第一阶段各自为阵的点状修复方式,使得湿地生态系统难以构建起连续完整的物质循环,因此修复成果只是暂时和局部的,并不能得到可持续的发展。而第二、三2个阶段将湿地系统当作整体进行规划,从而实现了生境品质提升和物种数量增加。因此,以整体生境的修复和规划为先导,在此基础上根据物种栖息行为的研究,结合不同区域环境特征对生境进行多样性改良,辅以“本地物种野放”及“本地物种基因库”构建的丰富物种结构的措施,是在城市中心区逐步实现湿地生境修复的有效手段。

2.3 以设立专职管理机构为依托,引入新兴技术为加持

2.3.1 专职管理机构为依托

和第一阶段相比,海珠湿地在后续两阶段的管理工作方面有了专门的机构——广州市海珠区湿地保护管理办公室,内设综合科、规划建设科、保护监测科3个科室,下设广州市海珠湿地维护中心、广州市海珠湿地科研宣传教育中心2个事业单位。各部门各司其职,负责湿地不同类型的工作,共同维护并推进湿地的生境修复与生物多样性提升成果。

2.3.2 新兴技术为加持

2020年1月,湿地与腾讯云计算(北京)有限责任公司签订协议,启动“智慧湿地”项目。该项目从湿地管理、游客服务、生态修复、科研监测、科普宣教、文旅文创等方面为海珠湿地提供云计算、大数据、人工智能服务,海珠湿地将逐步实现从人工管护向智能化管理监控转变,从而提升湿地公园数字化监管与维护水平[16]。

对比第一阶段的生境修复实践,完成后即不再设置专职管理机构对湿地进行日常管养,导致建成的果树公园因疏于管护,不堪生境压力而放弃规划中后续的公园建设。再到后续成立专门机构负责湿地各项工作,并引入腾讯云平台,最终助力海珠湿地的物种多样性在量和质上都实现了飞跃。对比差异可知,以专职管理机构为依托,同时结合大数据的智慧管理方式,是维系城市中心区湿地生境修复成果、促进生物多样性提升的持续保障。

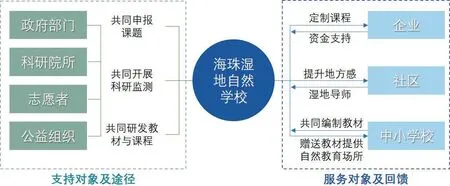

2.4 以自然教育为媒介缔结多方力量,形成多极助力的发展模式

海珠湿地于2015年创办的“海珠湿地自然学校”,是湿地与各方力量缔结合作、共同推进生境修复与生物多样性提升的重要媒介[20]。在支持途径方面,海珠湿地通过自然学校平台,同高等院校、科研机构、教育和环保等政府部门及众多公益组织建立起合作伙伴关系,通过监测湿地生态、申报科研课题、研发自然学校教材、开设自然课程的方式共同推动湿地生境修复的工作。在服务对象方面,海珠湿地与70多所中小学及幼儿园建立起合作,通过赠送湿地教材并提供教学指导,引导学校自主开展湿地特色课程,促进青少年儿童对湿地生境的了解,帮助他们从小建立起生境保护的意识[21]。另外,海珠湿地还为企业提供定制化的自然教育课程,通过此方式吸引企业以共建自然教育基地等方式参与自然教育、湿地生境修复等实践,成为重要的支持力量。同时,海珠湿地还通过社区义工组织,邀请原住农民作为生态专家带领市民参与自然学校的“春耕”“播种”环节,提高周边居民对海珠湿地的认同感(图8)。

图8 海珠湿地自然学校合作模式

对比第一阶段以政府为主导,饱受各方舆论压力的艰难修复历程而言,后续海珠湿地以自然教育为媒介,吸引了来自政府、高等院校、科研机构、中小学校及周边社区的多方力量,在此过程中不同群体被紧密联结在一起,发挥各自优势深度融入湿地的保护工作。差异的结果表明,充分发挥城市中心区湿地的自然教育平台,能够使得湿地的生境修复与生物多样性提升工作不再局限于政府单方的推动,还能够因此得到专业知识、先进技术、丰厚资金的支持,同时培养起公众对湿地的保护意识,建立周围社区群众对于湿地的地方认同感,从而促进湿地未来修复工作的长足发展。

3 讨论与结论

本文既不同于大多实验样方法对研究对象的测量揭示生物多样性的提升成果,也区别于现有的大多研究中对海珠湿地生态修复管理举措和工程设置逐一列举的介绍方式,而是通过多层次嵌入型案例研究法与交叉分析法的结合,对比不同历史时期、相同维度策略之间的成效,找出彼此之间的区别与联系,并从中归纳出可借鉴的策略,剖析部分策略收效甚微的原因。因此,相比实验法,本研究追溯并关联了不同时期的要素和事件,并对其进行横纵对比,从而能够较为全面地回答前文所提出的城市中心区湿地生态系统生物多样性提升的系列子问题。

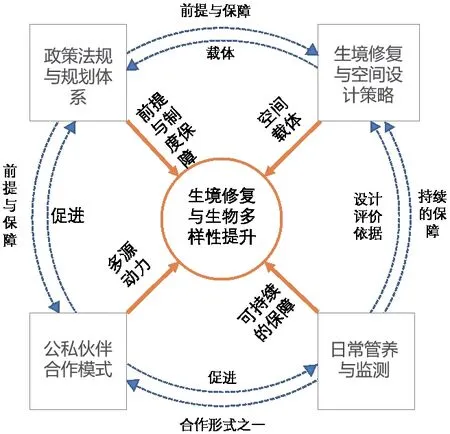

通过对海珠湿地的案例研究表明,不同维度的策略不仅在促进城市中心湿地系统生境修复与生物多样性提升的实践中各自发挥着重要作用,同时彼此间还具有强大的协同促进效益,相辅相成,缺一不可。促进城市中心区湿地生物多样性提升的前提是确立刚性的土地权属制度,并辅以完善的政策法规和规划体系,才能为后续的策略实施提供保障。否则,没有规律的管养与监测会使生境修复成果在短时间内因外界因素的扰动而收效甚微。在此基础上,生物多样性的提升还需在尊重自然规律、了解动物栖息行为的原则下,采用分区规划的方式,对受损生境进行以自然力量为主、人工力量为辅的修复和多类型生境营造工作。只有通过生境修复的空间策略,才能够将政策法规落实到场地层面,才能切实地对生物多样性的提升起到促进作用。然后依托专职的管理机构,联合良性的公私伙伴合作,辅以新兴的智慧技术,能够为城市中心湿地系统的生境修复工作提供可持续发展的保障和源源不断的动力。反之,若是没有专职的管理机构和良好的合作伙伴关系,生境修复的成果也仅仅是“昙花一现”,得不到有效的维系。同时,良好的合作伙伴关系还将从多视角总结修复与提升过程中的成败经验,从而又将反过来为促进下一阶段政策法规的制定和生境修复空间策略的优化提供经验。

然而,现有对于城市中心区湿地生物多样性提升策略的研究还处于起步阶段,案例研究的方法虽然能够从海珠湿地生物多样性实践中梳理出其所蕴含的经验与不足,但由于“案例研究法”的每种研究设计都包括“个案”与“其所处的情景条件”2个部分[12],同时,研究所嵌入的次级分析单位的选择也具有一定“主观性”和“选择性”,因此,在对该研究的结果进行推广应用的同时,应考虑应用对象自身所处情境的特殊性。为了克服上述局限,未来研究也将纳入更多不同地理背景之下的城市中心区湿地,遵循复制法则形成系列研究,进一步提高研究结果的普适性。

总而言之,城市中心区的湿地不仅能够在人口稠密的环境中实现生境修复,提升生物多样性,还能够利用其独特的自然资源,兼顾起城市绿地的角色,为人们提供接近自然的游憩场所,同时提供优质的自然教育平台(图9)。在城市中心区湿地系统的生境修复与生物多样性提升过程中,既要注重发挥不同策略的独特作用,还需要充分考虑策略间的协同作用,实现城市中心区湿地生境修复与物种多样性提升效益的最大化。

图9 生境修复与生物多样性提升策略的作用及关系

注:文中图片均由作者拍摄或绘制。

致谢:本文在调研过程中得到广州市海珠湿地科研宣传教育中心范存祥主任的帮助,特此感谢!

注释:

① 生物多样性包括基因多样性、物种多样性及生态系统多样性3个方面,本研究基于风景园林视角下的生物多样性保护——强调对物种生存环境的保护,聚焦于分析海珠湿地生态修复实践中对生境保护与提升的经验。

② 在河网水系发达的三角洲低平的河涌区域,挖沟排水,堆泥成垛,垛基上种植荔枝(Litchi chinensis)等热带果树,垛上形成果林,故名“垛基果林”。