北京第二绿化隔离地区以鸟类为主的城市生物多样性保护规划途径

2022-11-22刘海龙

刘海龙

王 茜

宋 洋

蒋晓玥

如今,我们已经迈入“城市世纪”[1],城市化正在对全球生物多样性造成持续的重大影响并引起广泛关注。有学者提出:“生物多样性的保护不能仅仅依靠在人烟稀少的偏远地区划定保护区,把人与自然割裂开来,相反应该以实效为导向,并把重心往人口稠密的城镇地区转移”[2]。城市生物多样性也成为评价城市生态系统服务功能的重要指标,对维护城市的生态安全和生态平衡、改善城市人居环境具有重要意义。如何通过规划体系的构建来保护和提升城市的生物多样性,已经成为当前乃至未来研究的重点内容。

目前已有众多学者对城市生物多样性展开研究,包括关键影响因素[3-4]与分布格局[5]、科学评估方法[6-7]、规划策略[8-10]、设计手段与管理措施[11]等。综合来看,目前国内外对于城市生物多样性的研究仍有欠缺。研究对象的选取多关注城市建成区范围内、被划定为城市绿地的各类用地,对农、林、水等同样有高生物多样性保护潜力的地类关注不足[12];研究尺度都比较关注宏观和微观,而中观尺度较少;措施方面多强调“保护”(conserve),而对“提升”(enhance)重视不足[4]。

鸟类作为城市生态系统的食物链高营养级物种,由于其分布范围广、研究资料齐全和对环境变化的敏感性,往往成为研究城市生物多样性的重要指示类群[13]。目前,国内外在鸟类方面的研究中关于生态习性、行为特征、环境影响因素[14]等内容较多,保护实践文章数量较少[15]。同时,保护研究内容多为宏观层面的自然保护区、沿海滩涂等大型栖息地,或是微观层面的城市湿地、绿地公园等生境,与城市规划或风景园林规划设计实践相结合的研究内容较为缺乏。

根据对已有研究成果的总结,将城市鸟类保护实践分为评估与策略两方面。评估方面,部分学者通过调研监测发现问题并提出保护建议;也有部分学者采用GIS等方法得到鸟类的空间分布结果[16]。保护策略方面,由于城市内生境斑块岛屿化严重、异质性较低等特质,使得鸟类种类和数量受到影响。有学者通过对全球75个城市的鸟类多样性变化进行分析发现,斑块面积和生态廊道对城市鸟类多样性的积极作用最强[17]。因此,在规划尺度上,通过识别和划定各级保护地和生态缓冲区[16]、建立生态廊道或城市生态网络[18-20]等方式可以达到保护城市鸟类的目的;在设计尺度,则主要以各类公园、河流和湿地为对象,利用鸟类的不同生态学习性营建更加适宜的生境。

同时,大量文献表明,低洼湿地、水库坑塘周边的自然生境斑块是维持城市地区生物多样性的重要载体[21]。也有学者倡导城市生物多样性的保护应“以集中式的绿地与水体为核心构建生态绿地系统布局结构”[5],发挥防洪基础设施在提升城市生物多样性中的复合作用[22]。有针对北京的研究提出,河流湖泊及蓄滞洪区等水域环境更是维持平原地区鸟类生物多样性的重要支撑生境[23],这在实际调研中也得到印证。

基于上述分析,研究试图在北京城乡交界和过渡区域,基于生物多样性本底统计,利用GIS技术与InVEST等模拟软件对生物多样性进行综合评估,并通过水文分析技术帮助识别生物多样性保护的重要区域。由于北京地处东亚-澳大利西亚候鸟迁徙廊道,有确切记录的鸟类种数超过全国鸟类种数的1/3[24]。就物种数量而言,北京在二十国集团(G20)首都中排名第二,仅次于巴西利亚[25],且北京的鸟类观测研究数据较为详尽。因此,本研究以鸟类为主,综合其他各类物种,在科学评判的基础上建立“分区、分级、连网”的城市生物多样性保护体系。

1 研究对象与方法

1.1 研究区域概况

《北京城市总体规划(2016年—2035年)》中所划定的第二绿化隔离地区(以下简称“二绿地区”),涉及朝阳、海淀、丰台、大兴、昌平、通州、顺义、门头沟、房山、石景山10个区,总面积910.69km2。本研究综合考虑生态系统完整性,依据自然地形与城市管网共同构成的流域单元划定研究范围边界(图1),总面积为2 472.99km2,覆盖更为完整的水系生态廊道。

图1 研究范围Fig.1 Scope of the study

1.2 研究数据

1.2.1 土地利用数据

本研究使用2017年10m精度土地覆盖开源数据。

1.2.2 物种名录及分布数据

物种名录参考了《北京鸟类志》(1998)、《北京兽类志》(2002)、《北京地区常见昆虫和其他无脊椎动物》(2011)、《北京陆生野生动物名录(2021年)》《鸟类多样性及栖息地质量评价技术规程》(DB11/T 1605—2018)、《国家重点保护野生动物名录》(2021)、IUCN红色名录[26]等。鸟类空间分布数据主要来源于中国观鸟记录中心数据库所获取的2016—2021年底北京市域鸟类分布点位[27],通过人工校正录入地理信息系统(ArcGIS)。同时还参考了北京园林绿化局官方网站、iNaturalist、eBrid等观测记录网站,以及部分在2016—2021年的新闻报道,用于对保护等级较高或有一定社会认知度的物种分布信息进行补充。

1.2.3 水文模拟数据

水文分析数据使用了2016年北京“7·20”降雨事件中的降雨数据,基于城市综合流域排水模型(Integrated Catchment Management,InfoWorks ICM)进行模拟。

1.3 研究方法

首先通过相关文献及官方平台的生态资源调查监测结果等资料对二绿地区物种多样性与生态系统本底进行归纳。物种的多样性主要通过筛选具有代表性的物种,利用实际观测数据对其主要分布区域进行空间落位。生态系统则采用InVEST(Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs)模型中的生境质量(Habitat Quality)模块进行评价分析。将二者叠加得到研究范围内生物多样性的基本空间格局。最后基于水对生物多样性的关联影响,通过InfoWorks软件识别潜在淹没区域作为水文敏感区,以指导二绿地区重要生物多样性保护区域的划定及保护体系的建立。

1.3.1 典型物种与栖息地特征

根据物种生态习性与分布特征,通过查阅文献资料统计出潜在分布于二绿地区的物种名录,鸟类约426种,鱼类约40种,哺乳类25种,两爬类19种,昆虫213种,共计约723种。

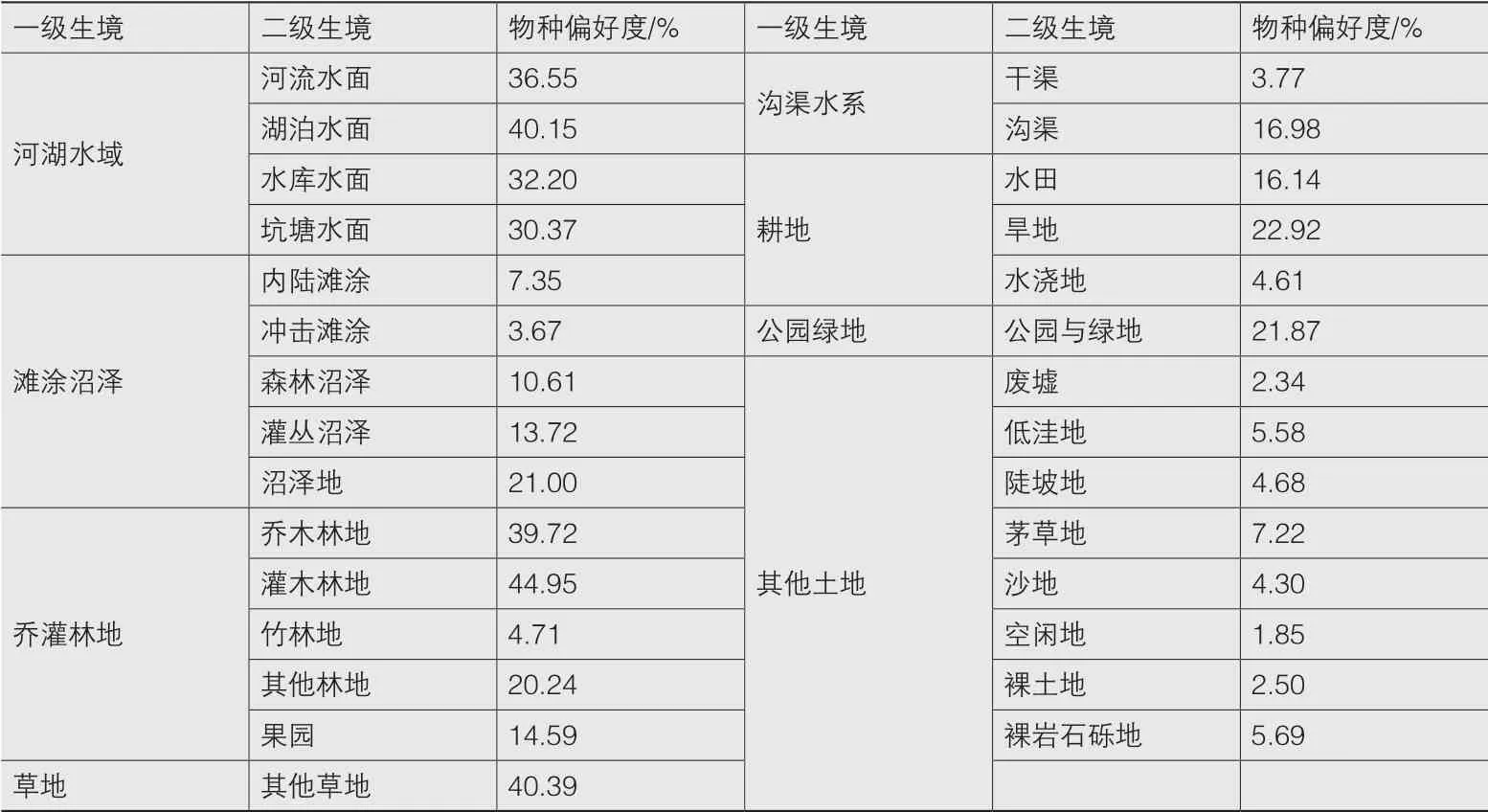

参考北京二绿地区土地利用分类体系,归纳出研究范围内8个大类、29个小类生境类别。依据上述文献资料,对以上723类物种逐一判定栖息地类型,按照可在某一类生境中栖息的物种数量占总体比例进行统计(例如,统计到名录内25种哺乳动物中共有20种可在灌木林地中栖息,则灌木林地在哺乳类的生境偏好为0.8),计算五大类物种占比的平均值,得到二绿地区综合的物种生境偏好度(表1)。

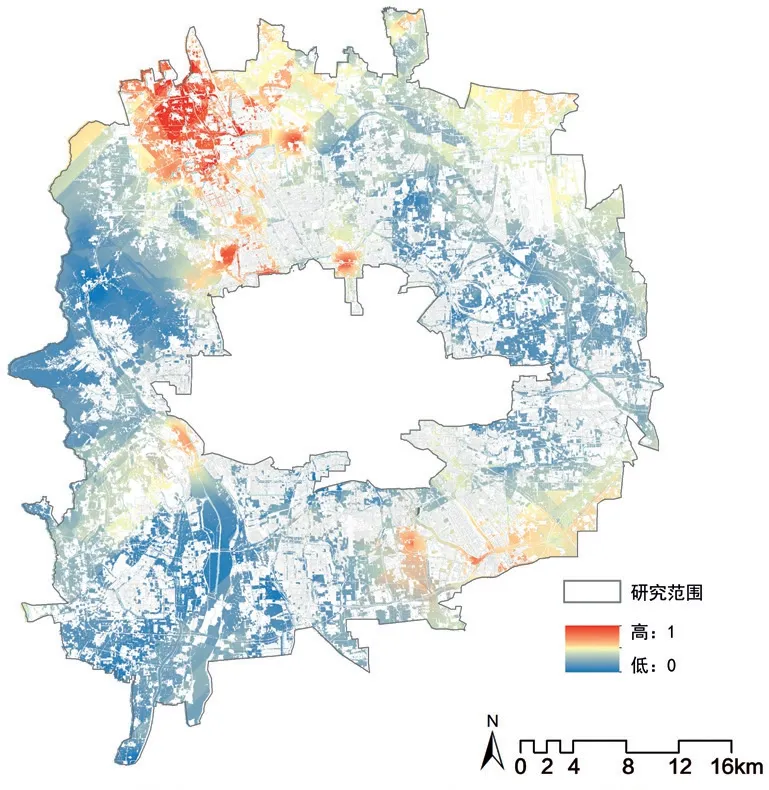

1.3.2 生境质量评价

InVEST模型生境质量模块可以通过计算不同地类对各威胁因子的敏感性和外界威胁强度,定量化地评估研究区域的生境质量高低,在一定程度上反映该区域内的生物多样性情况,以及生态系统能够为物种提供生存繁衍条件的潜力[28]。该方法已被广泛应用于北京及其他城市的相关研究中[29-31]。

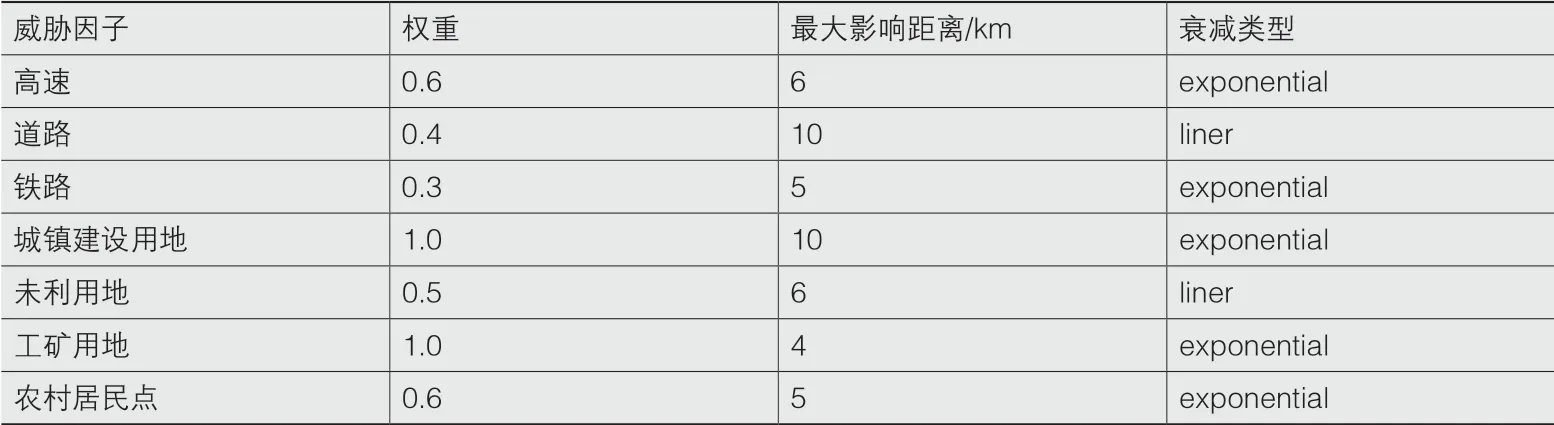

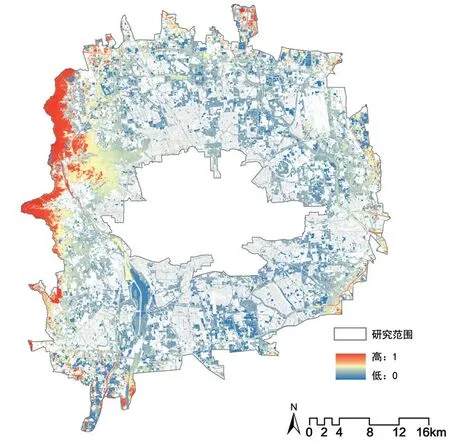

在参考InVEST模型手册推荐值的基础上,根据研究区域内的自身特点,结合类似地区的已有研究成果设置模型参数,具体参数如表2、3所示。其中,表3中不同土地利用类型的生境适宜度参考了表1中二绿地区各类物种对生境的综合偏好统计结果,更符合二绿地区各类物种对于栖息地的选择特征,可以更为准确地反映区域内总体生物多样性分布情况。该模型已较为成熟,具体方法不再赘述。

表1 二绿地区物种生境偏好度综合统计Tab.1 Combined statistics on habitat preferences of species in the study area

表2 威胁因子最大影响距离和权重Tab.2 Maximum impact distances and weights of threat factors

表3 土地利用类型的生境适宜度及其对各威胁因子的敏感性Tab.3 Habitat suitability of land use types and their sensitivity to various threat factors

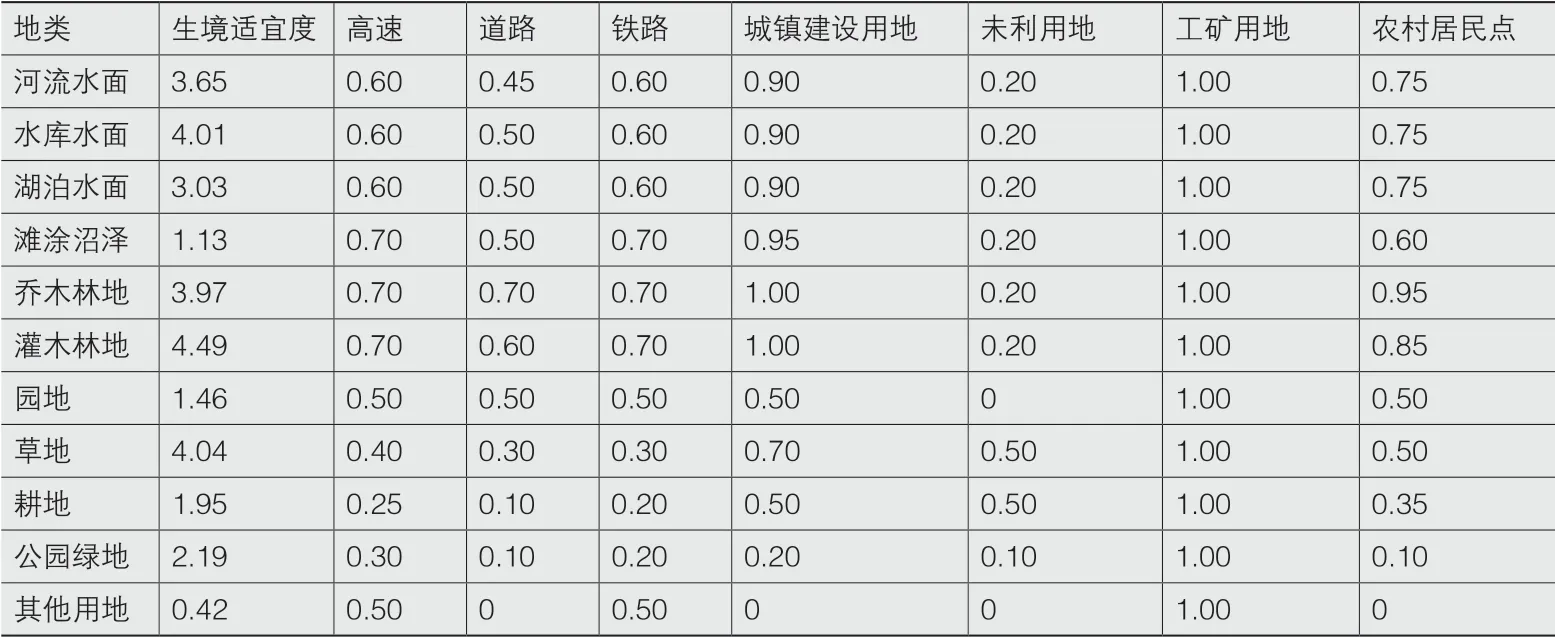

基于InVEST模型模拟结果,得到研究范围内的生境质量分布情况(图2),通过自然断点法划分高、中、低3级。

图2 生境质量分析结果Fig.2 Results of the habitat quality analysis

1.3.3 鸟类多样性空间分布识别

在参考黄越等人基于IUCN最新评估报告所筛选的北京平原区分布24种受胁鸟类名录的基础上,增加国家级或市级保护级别,以及适宜生活在上述物种少有覆盖的生境类型中的较为常见鸟类共70种作为典型物种。利用中国观鸟记录中心数据库信息,筛选出70种鸟类的空间分布点位观测数据,在ArcGIS中使用核密度生成鸟类空间分布热点区域,将鸟类栖息地分布热点及土地利用分类中的生态用地进行掩膜处理,获得基于实际观测数据的二绿地区鸟类多样性空间分布格局(图3)。通过自然断点法划分高、中、低3级。

图3 鸟类多样性分析结果Fig.3 Results of the bird diversity analysis

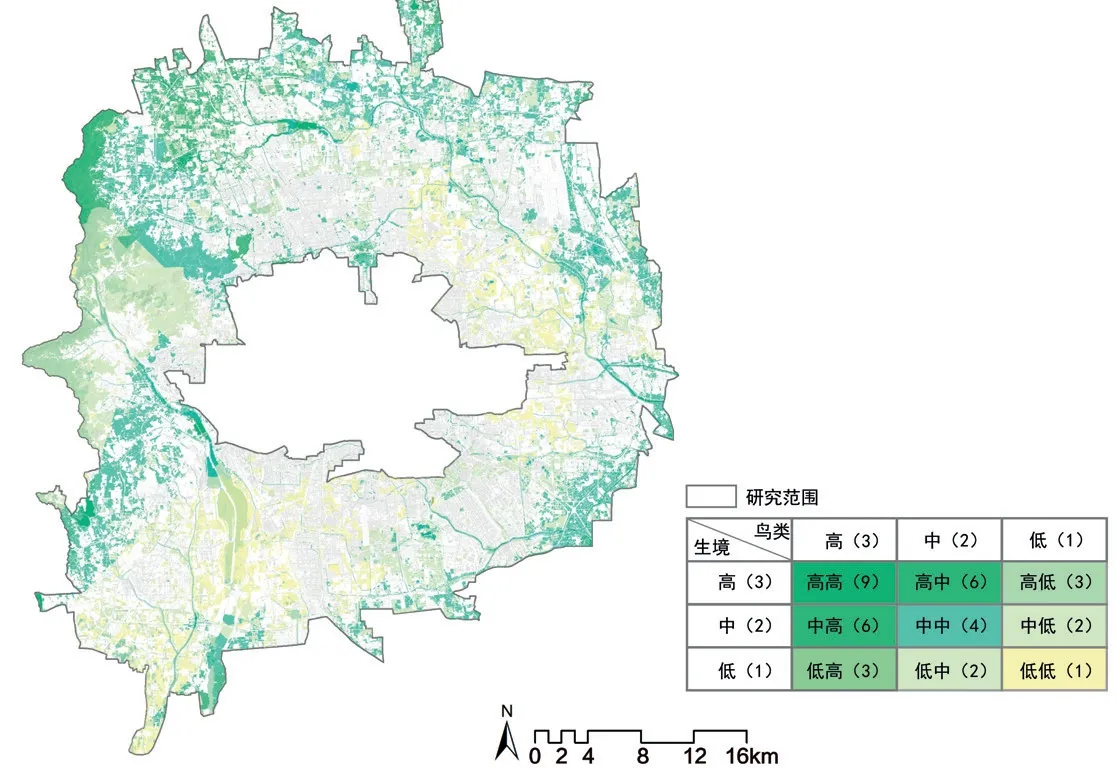

1.3.4 生物多样性空间分布格局叠加

将鸟类多样性空间分布与生境质量评价结果叠加,形成生物聚集性与生存适宜性相结合、评价分级与空间分布相补充的生物多样性耦合分析评价矩阵及空间分布格局(图4)。

图4 生物多样性综合空间分布格局Fig.4 Integrated spatial distribution patterns of biodiversity

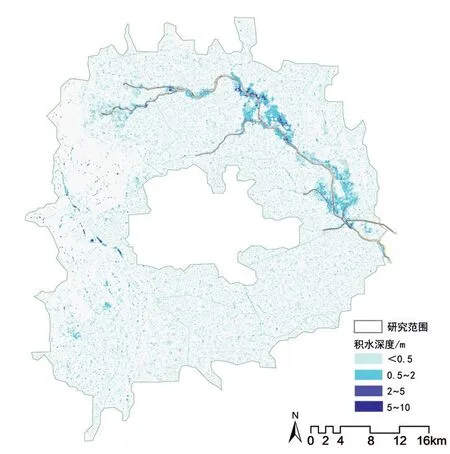

1.3.5 水文敏感区识别

水文模拟主要分为“二绿地区河道淹没模拟”和“二绿地区地表内涝模拟”两部分。前者主要针对温榆河沿岸,利用InfoWorks软件搭建二绿地区温榆河流域水系网络的水文水动力模型,进行河道两侧淹没区域模拟。后者涵盖了整个研究范围,在模拟中还考虑了二绿地区现有的植被拦蓄,能够更精准地识别未来暴雨事件中潜在的内涝风险区域。综合以上两部分成果,将沿河流两侧的河道淹没区域与分布在更广阔非建设区域的内涝点共同作为二绿地区的水文敏感区域(图5)。

图5 水文敏感区分布图Fig.5 Map of hydrologically sensitive areas

2 生物多样性保护规划体系构建

通过对以往研究成果及国内外规划实践的总结,本文试图提出一种构建城市生物多样性保护的系统性规划途径,包含对重要生态源地的保护、连通性的提升、控制边界与管控分区划定、自然生境的引入和恢复等。具体策略如下。

1)核心保护。

首先对具有最重要生态价值的区域进行保护,尽可能保证核心物种与生境空间的完整性,避免进一步受到人类建设活动的侵占,从分级角度提出不同强度的管控政策。同时结合“再野化”理念,在高价值和潜力区域划定留野空间,降低人类干扰程度,开展被动式管理,保护与营造城市区域中的野性自然[32]。

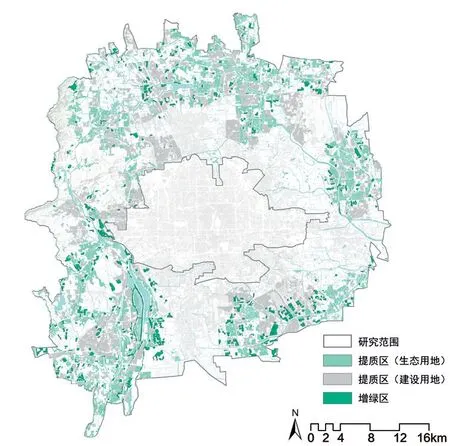

2)提质增绿。

二绿地区是落实北京减量增绿目标的重要承载地,减量任务占全市60%左右,因而优先提升更具有生态价值的区域在此背景下显得更为重要。通过对生境条件差的区域进行生态修复,达到“提质”目标;通过对低建设区域适度腾退和生态恢复,达到“增绿”目标,并尽可能增加以绿地和水体为核心的生态绿地系统布局[5],从生物多样性角度为城市腾退与增绿用地的划定提供支撑。

3)网络连通。

众多学者认为,城市生境的破碎化虽然可能增强了异质性,但同时也直接影响了动物的迁移和生存[33],大大降低了无脊椎动物和脊椎动物尤其是鸟类的多样性[34]。因此,针对城市环境下生境碎片化、孤岛化的特点,提出规划建设生态廊道,加强城市生物群落之间的连通性,提高物种交流,扩大种群栖息、繁衍和扩散面积,从而提高总体生物多样性水平。

2.1 核心保护区域识别与分析

提取1.3.4节中鸟类多样性与生境质量叠加后综合指数最高的区域(数值9)作为生物多样性核心保护区。对北京地区鸟类保护的相关研究表明,城市公园周边200m范围内绿地面积比例会显著影响繁殖鸟类群落的物种丰富度[35]。因此,本研究在核心区外划定宽度为200m的缓冲区。此外,将仅鸟类多样性高或仅生境质量高的斑块,作为次一级的源地控制区进行管理保护。最后结合上述成果,将管控区内部及周边面积≥10hm2的公园或其他绿地作为生态留野区的选址范围,根据实际情况在该范围内划定不小于1hm2的生态留野区,并实行封闭式管理。

基于上述原则,遴选出核心保护区43.88km2(其中核心区16.51km2、缓冲区27.37km2),占总面积的1.8%,主要位于沙河水库、翠湖湿地公园等;源地控制区共386.72km2,占总面积的15.6%,包含了西北部浅山区域、北部南北沙河周边等区域;共划定生态留野区选址范围28处,分布在沙河水库、温榆河公园及南海子公园等区域内(图6)。

图6 核心保护规划图Fig.6 Map of the most valuable areas conservation plan

核心保护区域基本分布在中心城区外围的河流沿岸与浅山地带,分布趋势西北多、东南少,南部及东南区域仅分布有零星斑块。导致该结果的原因可能是城市新区发展背景下急剧的城市化进程导致生态用地快速缩减。这些区域将成为未来二绿地区发展过程中需要重点关注的敏感区域。

2.2 提质增绿区域识别与分析

鸳鸯(Aix galericulata)是北京市平原地区具有典型性的小型鸟类,一对鸳鸯在城市环境中成功繁育6只雏鸟所需栖息环境面积约为0.12km2[36],因此在提质区域的划定中以栖息面积需求较小的鸳鸯为参考标准,以0.1km2为最小斑块面积可以较全面地筛选出所有有效的潜在提质增绿区域。对于飞行能力较强的大型鸟类而言,以典型代表灰鹤(Grus grus)为例,其喜好在靠近水源858.86±29.39m的距离内栖息[37],因此将筛选距离最远定为1km可以较好地覆盖北京多数依托林地、水源等生境条件栖息的鸟类的潜在活动范围。综合以上信息,本研究提取鸟类多样性和生境质量高值区,或是水域及水文敏感区周边1km距离内,单位面积大于0.1km2的斑块作为提质修复区域。而其中具备拆除可能性的低建设用地作为腾退后的增绿区域(图7)。

图7 提质增绿规划图Fig.7 Map of the green space quality improving plan

基于上述划定原则,遴选提质区域共计708.82km2,占研究区域总面积的28.6%。其中生态用地中的提质区域324.13km2,建设用地中的提质区域384.69km2。遴选出潜在增绿区域113.59km2,占研究区域总面积的4.6%。

将上述区域与用地现状进行比对发现,提质修复区主要覆盖了大片的农田与零散的林地区域。虽然北京开展了“百万亩造林”运动,林地面积有所增加,但新增林地以人工林为主,生态效益较弱。此外,城市近郊的农田是许多物种的栖息地与觅食地,但当前对于农田生物多样性的保护意识尚有不足,需加强这方面的研究与应用。

2.3 生境网络识别与优先级判断

生境网络可分解为具有核心保护价值的生态源地、起连接作用的生境廊道、具有踏脚石作用的生态节点[38],以及与现状道路或建设发生冲突的廊道堵点。在ArcGIS中提取鸟类多样性与生境质量“双高”区作为生态源地,依据生境质量评价时设置的阻力参数(表2)构建综合阻力面,利用最小耗费距离模型(Linkage Mapper)和Circuitscape软件,识别关键生态廊道和重要生态节点。最后在ArcGIS中提取研究区域内公路和高速路数据与廊道结果进行叠加,得到廊道堵点。

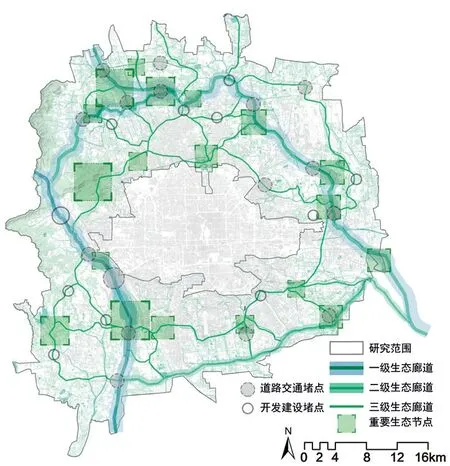

基于上述划定原则,遴选出生态廊道共28条,其中一级廊道2条,分别为西南永定河生态廊道和东北温榆河-北运河生态廊道;次廊道1条,为南部凉水河-北运河廊道。重要生态节点18处,主要分布在河流及周边区域。生态堵点25处,其中永定河共6处堵点,南北沙河-温榆沿线共8处堵点(图8)。

图8 网络连通规划图Fig.8 Map of the network connectivity increasing plan

二绿地区生境网络与水系高度契合,呈现出环状的空间形态,一级廊道连接了浅山区域、温榆河和永定河,总体呈半包围态势,东南部分虽有凉水河作为二级廊道,但由于生态源地较少,总体廊道生态效益较弱。生态节点结果与总体生物多样性评价结果相吻合,一些关键节点如通明湖、南海子是南部区域总体廊道结构的重要支撑。生态堵点的结果则表明交通建设对当前生态廊道的总体连通性影响较大,需降低其干扰。

3 结论与讨论

3.1 结论

本文以北京市第二绿化隔离地区作为研究区域,以构建城市生物多样性保护规划体系为目的,从综合现状本底研究与保护价值分析入手,创新性地将区域生物的生境偏好统计纳入生境质量模拟参数中,使其研究结果更符合该区域环境特征。在分布识别方面,将理论结果与实际观测数据耦合,增强分析结论的可靠性。最终结果显示如下。

1)北京市二绿地区生物多样性本底较好,有大量生物在此栖息。根据生物多样性空间分布结果来看,生境质量优良且鸟类多样性高的区域(数值6、9)仅占研究范围的12.3%,主要分布在远离城镇的西北浅山与温榆河上游地区,其余区域分布则较为零散和碎片化;鸟类多样性高但生境质量较低,或鸟类多样性较低但生境质量较好的区域(数值3、4),主要分布在城镇外围,往往与建设区、道路等威胁源较近,该区域占比约67.4%,是研究范围内最为普遍的环境类型;而鸟类多样性低且生境质量较低的区域(数值1、2),主要分布在生态破坏严重、破碎度高、建设密集、路网密布的地方,占比约20.3%。总体来看,二绿地区受人为干扰较大,生物多样性分布呈现出整体分散和局部聚集的特性。

2)从物种生境结果和生境偏好统计来看,水系及沿岸的林地、草地与农田是支撑二绿地区生物多样性网络结构的重要骨架。基于生态网络结果,二绿地区一、二级生态廊道均沿主要河流水系分布,且主要的生态源地也大多分布在河流沿岸。

3.2 讨论

1)有别于广大的自然区域,城市及郊区范围内的生境面积往往较小且较为破碎化,极易成为自然保护区和生态保护红线之外的空缺地带。同时由于紧邻建设单元,处于次级地位的边缘区生境难以得到有效保护[39],有必要探寻适宜城市及郊区范围内重要生境与物种的保护模式。一些地区已开展了市域及区域尺度的生态安全格局及生态廊道建设工作,但由于规划尺度较大,在落实到具体地段时其精度受到一定制约;且基础研究的缺乏也使得目前专门针对大面积生态空间与建设空间并存的城乡交界区域生态规划较少。因此本研究通过确定最具核心价值的关键栖息地、提质增绿空间和重要生态廊道等策略,为二绿地区城市生物多样性保护提供规划思路。目前体系尚有不足,未来还可以考虑通过将自然保护小区[40]纳入保护体系等方式,加强总体保护效果。

2)北京地区鸟类空间分布与水域密切相关,因此本研究将水文敏感区作为提质增绿区域选址的重要参考,但在其他地区是否适用尚不可知。同时,由于不同习性的鸟类对水文环境的适宜性也有所差异,还需要更多实际观测数据与研究结果以进一步厘清二者之间的关联。目前已有学者在设计层面提出耦合水绿要素营建自然生境[41]的方法,但还未能建立规划尺度水文要素与植被和生物多样性之间的关联,找到三者的拟合模式或可量化的数学关系来指导保护规划,值得进行更深入的研究。

3)城市是一个社会-自然-经济复合的生态系统[42],因而城市生物多样性的保护必然会受到社会发展、政治经济、人类文化等多方面的影响,这是城市生物多样性保护规划的重点和难点。未来有必要协调统筹多方要素,将保护需求融入城市管理与发展框架之中,制定具有多目标的生物多样性保护规划及管控方式,促进城市生物多样性的有效提升。

注:文中图片均由作者绘制。

致谢:感谢北京市城市规划设计研究院的支持,感谢清华大学建筑学院景观学系博士后李晓婷、博士生周怀宇及张益章对本研究提供的帮助。