基于景观多样性的北京市域森林质量综合评价

2022-11-22刘海轩

刘海轩

李 锋*

马 远

张益宾

贾举杰

生物多样性是国内外学者关注的前沿和热点[1-2],包括遗传多样性、物种多样性、群落多样性、生态系统多样性和景观多样性等。其中,景观多样性是景观水平上生物组成多样化程度的表征[3],一般指由不同类型的景观要素或生态系统构成的景观在空间结构、功能机制和时间动态方面的多样性或变异性。在较大尺度上,景观多样性制约着其他层次生物多样性的时空格局和变化过程,是综合评价社会经济发展和生态环境损益的重要抓手[4-6]。

2020年,世界自然保护联盟(IUCN)发布了

第一版《基于自然的解决方案全球标准》。基于自然的解决方案作为一种新的理念,提倡依靠自然的力量应对风险,为协同经济发展和生物多样性保护、促进人与自然和谐共生提供了新思路。同年,中央全面深化改革委员会通过了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》,进一步强调坚持新发展理念,统筹山水林田湖草一体化保护和修复,促进自然生态系统质量的整体改善,与国际社会普遍认可的基于自然的解决方案达成了共识。森林是陆地最大的生态系统,是发挥生物多样性功能的重要载体[7],对生态安全乃至国民经济的可持续发展影响极大[8-10]。森林质量是指反映森林所有生态、社会和经济效益的功能和价值[11],既包含森林内在属性,也包括森林提供的生态系统服务,可以在林分和景观层次上进行评价[12]。森林景观多样性是表征森林质量的重要内容之一[13]。

目前,森林质量评价尚无统一的标准[13],国内相关学者一般根据研究需要,以标准地调查数据、全国森林资源清查数据等[14]为基础,参考前人研究成果,运用理论分析法、频度分析法、专家咨询法等,构建符合研究地特征的森林质量评价指标体系,开展综合评价[15]。在国际上,普遍依靠实地调查和遥感相结合的手段获取数据,并采取层次分析法构建森林质量评价指标体系[16-17]。在景观尺度上,现有研究多基于景观指数评价森林景观质量,主要依据面积、形状、斑块数量、分布格局等指标开展评价,但森林群落内部结构信息及生境信息无法体现,然而,森林的垂直结构及生境因子均是影响森林综合质量的重要指标[12]。随着国内对生物多样性保护工作的逐渐深入,管理者对森林景观规划、经营及管理的决策需求越来越大[18-19]。因此,本文基于实地调查的森林群落结构指标和生境指标数据,开展森林景观综合质量评价,可以反映景观内部结构特征,为管理者提供更全面更精准的决策依据。

北京是典型的超大型城市,建设用地的扩张是北京市生态安全格局的最大威胁[20],而森林是重要生态用地和生态廊道的骨架,提高森林景观多样性是增加北京市生态用地整体性和连通性并维护生态安全格局的重要途径[21]。近年来,北京市开展了百万亩造林工程、森林廊道建设、森林城镇和森林村庄建设、低效林改造、废弃矿山生态修复等一系列森林景观保护与修复工作[22]。其中,百万亩造林工程是北京市生物多样性保护工作的里程碑,第一期植树5 400万株,在建设规模、造林速度、质量水平、景观效果等方面均创造了北京植树造林的历史。工程完成后,北京平原地区的森林覆盖率由14.85%提高到了25%,目前第二期正在进行中[23]。

开展森林质量综合评价是保护森林景观多样性的重要基础,是决策者开展城市生态修复工作、维护城市生态安全的前提和保障,有利于构建完善的社会-经济-自然复合生态系统[24-26]。那么,北京市开展森林生态保护和修复工作十几年来,森林景观现状如何?森林景观质量存在哪些问题?基于此,本研究根据实地调查的群落结构数据,采用层次分析法评价了北京市森林的综合质量,并提出相应的保护修复对策,为城市森林质量评估、修复与管理提供理论支撑,为改善城市森林景观多样性提供研究基础和决策思路。

1 研究地概况

北京市处于中纬度(N39.4°~41.6°,E115.7°~117.4°)地区,位于华北平原北部,面积1.64万km2,地势西北高、东南低,西部属于太行山脉,北部属于燕山山脉,东南部为平原。

北京属暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,年均降水量571.9mm左右,但季节分配不均,主要集中在6—8月。全年平均太阳辐射量112~136Kcal/cm。年均气温12.3℃,7月最热,平均气温26.2℃。北京市的土壤类型,低山区以山地淋溶褐土为主,平原区以潮土为主;主要植被类型,太行山脉为暖温带落叶阔叶林并间有温性针叶林,而燕山山脉为落叶阔叶林并混生暖性针叶油松林,其中落叶阔叶林主要为栎类林。

北京市森林群落的优势树种(建群种)主要为壳斗科的落叶乔木。典型的森林群落包括辽东栎(Quercus wutaishangensis)林、胡桃楸(Jugians mandshurica)林、白桦(Betula platyphylla)林、华北落叶松(Larix principisrupprechtii)林、油松(Pinus tabulaeformis)林、侧柏(Platycladus orientalis)林等[27]。目前,原始的落叶阔叶林仅残留在山地,一般处于演替中期,物种丰富度最高,生态系统最稳定,生态功能最完整。

2 研究方法

2.1 数据获取

依据2004、2009、2014、2019年北京市森林实地调查数据(林业部门森林资源连续清查数据)及森林遥感图(含森林结构及生境数据的矢量图),提取主要体现森林景观结构和功能的指标,包括自然度、群落结构、林层结构、生态脆弱性、郁闭度、健康等级等[28]。

自然度,按照森林斑块与顶极森林类型的差异程度,或次生林位于演替中的阶段,划分为5级。自然度数据为实地调查测得,详见表1。

表1 自然度划分标准

群落结构,分为完整结构、较完整结构、简单结构3个等级。完整结构的群落具有乔木层、灌木层、地被物层(含草本、苔藓、地衣)3个层次;较完整结构的群落具有乔木层和其他1个植被层(灌木层或地被物层);简单结构的群落只有乔木1个植被层。群落结构数据为实地调查测得。

林层结构,专指乔木层的结构特征,分为单层林和复层林。复层林的划分条件是:主林层、次林层平均高相差20%以上;各林层平均胸径在8cm以上;主林层郁闭度不少于0.30,次林层郁闭度不少于0.20。

生态脆弱性,参考张丽谦[29-30]等的评价体系,根据坡度、坡位、土壤质地、土壤厚度等森林生境指标综合判定,分为一般脆弱、比较脆弱、非常脆弱和极端脆弱4个等级。详见表2。

表2 生态脆弱性评定标准

郁闭度是林地中林冠垂直投影面积与林地面积之比,其值在0~1.00,实地调查一般以目测估计。

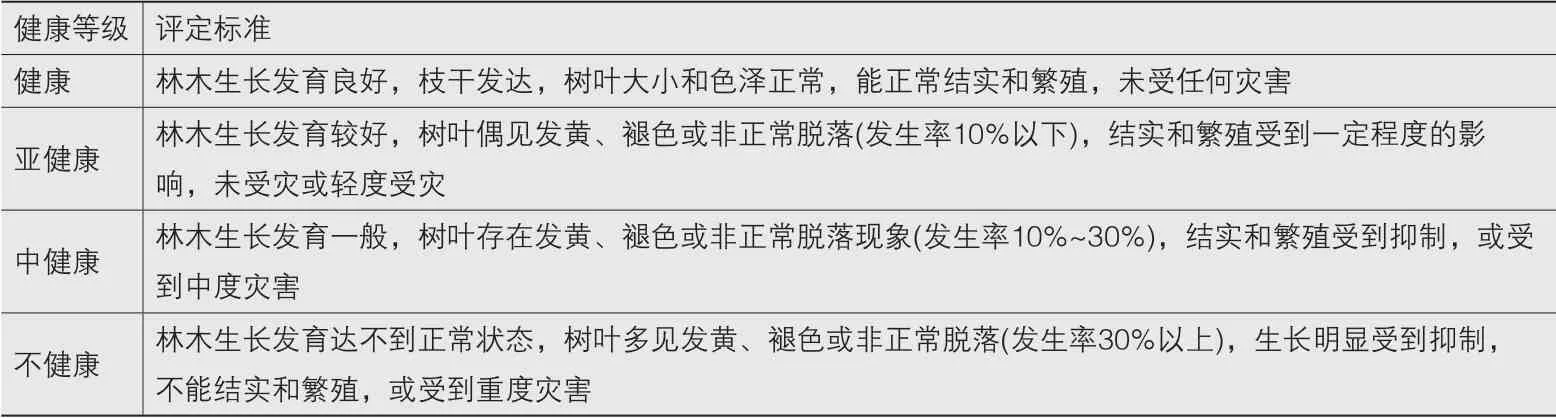

健康等级是根据林木的生长发育、外观表象特征及受灾情况来综合评定林木健康状况,分为健康、亚健康、中健康和不健康。森林健康用森林灾害、树冠脱叶、树叶褪色3项指标来综合评价。健康等级数据为实地调查获得,详见表3。

表3 森林健康等级评定标准

2.2 评价方法

传统的森林景观多样性评价主要依据森林空间格局及其空间变化规律[1-4],仅能反映森林景观的整体结构和空间特征。本研究从森林结构和生态系统服务的角度进行更全面的评价,选取森林斑块结构和功能相关指标,反映森林景观综合质量状况,为提高森林景观多样性提供理论依据。以2019年北京市森林调查数据为基础,采用层次分析法,参考相关文献[25-27],由21位具有林学、生态学、风景园林学等专业背景的老师和研究生,筛选评价指标并赋予权重,对北京市森林综合质量进行评价,用自然间断点分级法,将森林综合质量评价结果进行分级,并对森林景观现状及改善对策开展进一步分析研究。

结合前人对北方(主要为华北地区)森林生态系统评价的研究成果[25-30],提出本研究的森林综合评价指标体系,从生态系统状况和林木生长状况2个方面评估森林综合质量。其中,生态系统状况包括自然度、群落结构、林层结构、生态脆弱性4个指标;生长状况包括郁闭度和健康等级2个指标。本指标体系数据获取方便、可操作性强,且能更加全面客观地评价森林综合质量,详见表4。

表4 北京市森林质量综合评价指标

采用自然间断点法对评价结果进行分级,北京市森林综合质量共分为优、良、中、差4个等级。其中,等级为优的森林综合评分为3.5~4.0;等级为良的森林综合评分为3.1~3.4;等级为中的森林综合评分为2.2~3.0;等级为差的森林综合评分为1.0~2.1。不同等级的森林具有不同的生长特点,结合评价指标对各等级森林特征进行描述,详见表5。

表5 北京市森林生态系统综合质量等级描述

2.3 数据分析

采用ArcGIS 10.2提取森林实地调查数据,赋予指标权重,计算综合评分并绘图;采用Excel 2016分析2004—2019年北京市森林景观规模和结构的变化情况。

3 结果与分析

3.1 北京市森林规模与结构的动态变化

2004—2019年,森林景观覆盖面积由3 529.91km2增长到8 540.22km2,增加了141.94%(图1)。可见,15年来北京市造林规模成效显著,实现了从局部覆盖到区域覆盖再到全面覆盖的巨大变化。同时,宜林荒山荒地面积也在不断减少,2019年仅剩164.54km2,说明从规模上北京市森林景观已无较大增长空间。

15年来,具有简单结构(单层林,乔或乔草结构)的森林景观面积比例在减少,具有完整结构(复层林,乔灌草结构)的森林景观面积比例大幅增加(表6)。简单结构森林景观面积比例由2004年的82.57%降低为2019年的6.36%,完整结构森林景观面积比例由2004年的2.16%增加到2019年的32.92%,说明北京市的森林修复工程不仅注重了规模的增加,同时注重优化森林结构,且成效显著。

从森林健康度上来看,北京市不健康森林的面积及比例均逐渐降低。2004年以来,不健康森林的面积从3.87km2降低到了1.74km2,所占比例从0.11%降低到了0.02%(图2)。整体上看,森林景观的健康程度有所提升,但是中健康和亚健康的森林仍占据很大比例(2019年的比例为74.83%)。

3.2 北京市森林综合质量评价

根据北京市森林综合质量评价结果,北京市森林景观分为优、良、中、差4个等级。其中,等级为优的森林景观面积为635.35km2,占总面积的7.45%,主要分布在北部和西部山区;等级为良的森林景观面积为4 896.78km2,占总面积的57.41%,主要分布在山区;等级为中的森林景观面积为2 224.38km2,占总面积的26.08%,广泛分布于山区和城区;等级为差的森林景观面积为772.44km2,占总面积的9.06%,主要分布在浅山区和平原区交界处,以及南部平原区(图3)。

图3 北京市森林质量综合评价结果

低质量森林主要指的是综合评价等级为差的林分,主要分布在大兴、通州和延庆的平原区,以及部分浅山和平原的交界区,包括大面积的新造林和过熟林。这些低质量林分缺乏抚育,树种相对单一,结构简单,林木长势衰弱,抗逆性差,生物多样性不够丰富,碳汇能力差,存在严重的火灾、虫害隐患,森林的生态系统服务不能得到有效发挥,将是保护修复的重点区域。

一般情况下,低质量的森林所处的生态环境非常脆弱,林分群落结构简单、自然度低,林木长势较弱;又或者,在生态环境较好的区域分布了较多的幼龄林及过熟林,也会导致森林景观整体质量变差。低质量森林斑块严重影响森林景观空间、功能及时间动态上的多样性和变异性,最终导致森林景观多样性的降低。

4 结论与讨论

4.1 北京市森林规模已无较大的增长空间

通过森林保护与修复工程的实施,北京市森林资源大幅增长。森林景观规模的增加,使北京市生态空间分布均匀度和覆盖范围显著增加,促进了三生空间的融合。其中,百万亩造林工程发挥了显著的作用,连接了山地、农田和建成区,促使以山区森林景观、平原区田园景观和城区公园景观为代表的生态网络逐步完善,加快了生态、生产、生活空间的交融发展,同时增加了森林的边缘效应,保障了森林生态系统的健康成长[21]。

关于提高森林景观规模的对策,宜林荒山荒地在持续减少,森林面积已经无较大的增长空间,森林建设的重点需要转变。一方面,充分利用现有荒山荒地及腾退地,继续推动见缝插绿等政策,增加森林覆盖度,增加生态系统服务[31-33];另一方面,做好高质量城市设计,加强城市森林建设[34],珍惜用好每一块土地,增加口袋公园和小微绿地[35],拓展城市绿色生态空间,为百姓提供活动场所,让更多居民有“绿色获得感”。

4.2 北京城市森林健康等级有待进一步提升

虽然北京市不健康的森林景观面积比例在不断降低,但是中健康和亚健康的森林景观仍占主要比例,森林景观整体健康等级有待提升。健康的森林生态系统可以保障高效的水土保持、水源涵养、降温增湿等生态系统服务[31-32],促进森林生态资产价值正向增长。

关于提升森林景观健康等级的对策。首先,针对中健康森林,整体长势一般,不能高效发挥水土保持、水源涵养等功能。因此,优化目标以优化森林的垂直结构、植被群落结构等,提升森林生态系统稳定性为主。坚持适地适树,将人工种植和自然生长相结合,培育乔、灌、藤、草相结合的森林生物群落[3]。

其次,针对新造林及不健康的中幼林,要注重提高苗木成活率,降低造林成本,加强种质资源保护,注重优良乡土树种使用,建设林木种质资源库,提高乡土树种使用比例。正确使用本土植物配置、种植本土植被是维系天然动植物栖息地的最好方式,培育鸟和昆虫,建立生物循环系统[36-37]。

最后,对亚健康及健康的森林,仍需重点提高生物多样性,维持生态系统稳定性,充分发挥生态系统服务。在绿色空间中加入生物走廊,为野生动植物提供旅行和寻找新的食物来源、水源及伙伴的路线,并注重链接现有的森林、湿地、蓄水池等。使用有机维护方法,避免使用化学肥料和杀虫剂[37]。

4.3 森林质量评价方法与提升技术

由于森林具有面积大、分布广、地势复杂等特点,对森林进行全面的调查和客观定量的评价极其困难,因此,森林质量的评价方法尚无统一的标准[11],专家咨询法等虽然具有明显的主观因素,但仍然是评价森林质量较为常用的方法[16-17]。森林质量的评价指标具有尺度性和目标相关性,涉及的尺度包括单木、林分、景观等多个层次。这是由森林涉及的空间尺度的复杂性所决定的。针对不同的经营目标,人们关注的森林质量并不相同,如对水源林和景观林的评价指标主要体现在功能指标上。从多功能的角度来看,森林质量评价指标应关注森林生态系统本身,而功能指标可以作为附加部分。评价过程中要综合考虑指标的可操作性和科学性等原则[12],在生物多样性保护、生态修复等迫切需求下,本研究结合森林的垂直结构及生境因子信息综合评价森林质量,评价结果可以为管理者提供更全面更精准的决策依据。

森林质量精准提升就是在精准化森林经营技术的支持下,实现森林经营全过程的精细化、差异化管理。加速森林的生长和正向演替,提高森林的生产力,增强森林的供给、调节、文化和支持功能。目前,我国林业已经进入提高森林资源质量和转变发展方式的关键阶段,在未来,结合新技术,开展森林经营优化决策、森林经营监测与评价、森林经营可视化模拟等,实现多维多元数据可视化模拟,应用于不同经营环境,指导经营方式是未来研究的重点[12]。

根据北京市森林的综合评价结果,综合质量等级为差的森林将是未来保护和修复的重点。低质量森林分布区域与百万亩造林区域及成、过熟林分布区域重合度较高。因此,低质量森林存在的原因主要有两方面:1)近几年百万亩造林工程造林速度快,导致中幼林、单层林面积迅速增长,林分人工痕迹明显,基本处在自然演替的初级阶段[22];2)成熟林、过熟林缺乏抚育管理,导致过熟林面积增加,森林生态系统综合质量降低[38]。

对于新营造的森林景观,密度高,结构单一,靠林分自然演替到顶极群落耗时较长,光靠自然恢复达不到人们对森林生态系统服务的需求。对于低效的过熟林,生态效益差,自然更新缓慢,因此需人工促进生态修复[38]。未来,补植补造、修枝整形、移植间伐、林业有害生物防治等基础管护工作仍是重点。对于进入营林期的森林,要逐步将工作重点从管护转向经营。根据区位和功能需求坚持科学规划引领、因地制宜,大力推进平原森林养护经营产业,助力经济社会发展[12]。

4.4 提升森林质量的风景园林途径

面对城市森林规模增长空间有限、森林健康等级有待提升的现实困境,风景园林工作者需要发挥自身优势,探索最佳的路径,解决居民对森林生态系统服务需求增加与城市生态空间不足的矛盾。区域层面,在风景园林规划实践中注重前期评估、生态系统保护与修复、生态网络构建、规划绩效测算及多领域协同等内容,优化具体技术方法[39],保护、修复和提升风景品质;同时,密切关注风景变化,鼓励公众参与风景规划,以便动态调整风景规划策略[40]。场地层面,通过“梳理褶皱、刻画表面”[41],充分利用每一寸土地,根据原生地貌和气候特征进行种植设计,模拟自然生态环境,提升生态功能的同时,注重结合当地文化特色,有效传达场地历史及生态与社会过程的紧密关系。此外,要注重施工与设计相协调,通过参照地带性植物群落及模拟自然群落的方法,落实群落的生态设计工作,既要有效改善居住环境,又要保障原本生态平衡,实现生态环境的可持续发展[42]。

4.5 保护森林景观多样性有利于生态资产正向增长

改善森林景观的多样性,促使森林景观规模增长、结构丰富,使得森林生态系统健康良性发展,保障了生态系统服务的正常供给。由此,森林资源本身价值量和生态系统服务价值量均正向增加,促进了森林生态资产的良性发展和增值[18]。

结构决定功能,北京市森林景观结构的改善,一方面优化了野生动物的栖息地,维持着较高的生物多样性[43];另一方面,有利于增加碳汇,为实现碳中和目标作出巨大贡献[44]。因此,持续实施碳汇造林、营林工程,维持较高的森林景观多样性,是森林保护、修复与管理工作的重点[45]。此外,还要注重森林全生命周期的管理,创造绿色就业机会,充分发挥森林生态系统服务,才能全面高效地提升人类福祉。

注:文中图片均由刘海轩、马远绘制。