中国园林古琴活动的文化意象及其空间组织

2022-11-22汤思琦

汤思琦

彭 浪

毛华松*

园林,为园居者所有生活艺术的存在和发展提供了自然环境条件[1],是一个集视、听、嗅、幻、意等多种感官要素为一体的文化空间[2]。认知园林生活艺术的文化内部运作、符号生产与价值内涵,考察其空间构成、空间秩序、与空间竞争[3],从而把握园林生活内容与园林空间生成的关系,是理解中国园林美学的关键。古琴,是中国古代“雅乐”的“八音之首”,也是文人“琴棋书画”的四艺之首。古琴演奏是祭祀典仪中的主要仪式,山水游赏时的艺术踪兆,此外周维权[4]322、侯迺慧[5]、贾珺[6]等学者明确指出其更是融入园林生活乃至是塑造园林空间的重要园居活动。《园综》[7]所收录的西晋至清代的322篇名园园记中,提及古琴活动和古琴景点的园记有42篇之多。现有的园林遗存中,网师园“琴室”、退思园“琴房”、怡园“琴馆”、惠荫园“琴台”、静宜园“韵琴斋”、静明园“峡雪琴音”、避暑山庄“峡琴轩”等景点,足可印证以古琴为主题的景点是中国古典园林景点中的重要类型,并存在着一定的特殊性。因而古琴相关景点发展变迁及空间特征的研究,对理解中国园林空间的生成有典范意义。那么,古琴活动空间缘何可成为一个典型景点类型?哪些古琴文化审美意象推动了园林古琴景点的发展?作为包含特殊乐器声景审美的景点类型,抚琴空间是否形成了相应的空间组织特征?回答这些问题是阐明古琴活动文化意象和审美要求对相应园林空间塑造过程的关键。

1 从神性到诗性:古琴活动文化意象的历史变迁

古琴地位崇高,内涵玄洽。古琴活动文化意象的耙疏是理解古琴活动方式,进而归纳空间组织特征的关键。在社会的更替及审美的变迁下,古琴活动的文化意象以带有宗教信仰和神话思维的神性意象为始,经过文人对其的人格化与情化,演绎融入士大夫的人格建构中,并与山水文化相连,渗透到文人诗意的园居生活情趣之中,最终形成以反映生活、抒发情感为特征的诗性意象。整体上呈现与“巫-王-儒”3类主要活动主体相关联的神性到诗性审美意象的转变。

1.1 祈天法器与乐教礼器:春秋以前的神性文化意象

古琴作为中国最古老的丝弦乐器之一,始于上古祭祀的“舞乐”活动,是祭司巫史沟通天神、祈求庇佑的法器。在周朝创立了礼、乐共融的礼乐制度,开启了集伦理教化、行为规范教化为一体的乐教之后,古琴活动逐渐礼仪化,古琴成为维护礼制的乐教礼器。古琴的构造“上圆敛,法天;下方而平,法地;上广下狭,法尊卑之礼;厚八寸,象征八方;广六寸,象征六律”[8],包含了天文律历、山川地理、文字度量的内部规律。此后,“五行”“五常”等社会、宇宙图示也逐渐附会扩充在古琴音律中,使操琴之人能自觉落实到对自然、社会规律的顺应,以此来保障天人、君臣关系的严密逻辑。因而古琴被称赞有“通神明之德,合天地之和”的神性功能,奠定了古琴国之重器的地位。《周礼·春官》记载:“凡乐,圜钟为宫,黄钟为角,大蔟为征,姑洗为羽,雷鼓、雷鼗,孤竹之管;云和之琴瑟,云门之舞。[9]”古琴是西周雅乐郊社、宗庙、飨宴等大典中重要的仪礼奏乐之器,冬至日奏于圜丘祈天,夏至日奏于方丘祈地,奏于宗庙祭祖,建构出了侍神侍宗的神性审美取向。

1.2 修身之器:春秋至两汉文化意象神性到诗性的过渡

经历了春秋时期的“礼崩乐坏”,古琴的身份虽然随着礼制的式微而下化,但却并未沦为娱乐淫声。《左传》载:“君子之近琴瑟,以仪节也,非以慆心也。[10]”古琴音色中正平和,无法立刻激起感官上的愉悦,从而可引导弹奏者的理性思考,契合了儒家心平德和的乐教思想,因而受其推崇被赞誉道:“八音广博,琴德最优”[8],成为人格之美的精神象征。汉代,士阶层成为古琴的直接实践者,故而有《礼记》中“士无故不撤琴瑟”[11]之言。相比于瑟的形制庞大、演奏复杂、音色凄婉,琴更加灵巧便携、温润中和,文人则更青睐于琴。东汉之际抚琴更是成为和读圣贤书同等重要的士人生活内容。张衡《归田赋》中咏:“弹五弦之妙指,咏周孔之图书。[12]”由此,古琴逐渐步入士人日常修身活动的范畴。

随着古琴艺术表现力的不断成熟,古琴活动也同时开启了不附着道德意义的另一种与士人生活融合的抒情自娱的活动方式。郭茂倩收录的《乐府诗集》琴歌中,以操、引、怨、吟等具有情感性标题命名的琴歌占到了相当的比例,印证了古琴艺术抒发情感的艺术倾向[13]。此外,山水审美的萌芽,使琴人发现抚琴之时山水移情的奥妙,因而《列子·汤问》中伯牙、钟子期“峨峨兮若泰山”“洋洋兮若江河”高山流水的佳话广为流传,不仅使得听琴活动成为知音相惜的象征,也使抚琴活动与山水文化结缘。

1.3 畅叙幽情之雅器:魏晋以降的山水园林诗性文化意象

1.3.1 魏晋南北朝:俯仰寄意,携琴游冶

魏晋南北朝时期,嵇康提出“越名教而任自然”的理念,认为弹奏古琴应抒发个人情感,表达审美理想。所谓“衣冠子孙,不知琴者,号有所阙”[14],弹琴成了魏晋南北朝世族子弟必备的文化技能,古琴渗透其日常生活,成为彰显士人才情的文化符号。庄园和别墅的频繁兴建,为古琴进入园林生活提供了契机。陶渊明有诗“衡门之下,有琴有书。载弹载咏,爰得我娱”[15]。名士徐勉“良辰美景,文案间隙,负杖蹑履,逍遥陋馆,临池观鱼,披林听鸟,浊酒一杯,弹琴一曲,求数刻之暂乐”[16]之语,构建了文人隐士心中亲近自然、琴书相娱的园居生活理想。

与此同时,自然山水是魏晋文人心中显示高逸人格的喻体,因而以审美对象、艺术母题,艺术场所的身份频繁出现在文人的面前。魏晋士人悠游山水之时好携琴而奏,与山同眠,与川同纳。宗炳谓:“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之,抚琴动操,欲令众山皆响。[17]”古琴将人性与自然性相接通,从移情到忘情、忘言、忘机,找到天地和心灵的回响。无怪乎刘勰在《文心雕龙》中总结道:“志在山水、琴表其情。[18]”

1.3.2 唐宋—明清:素心雅趣,伴琴幽居

隋唐,文化艺术高度发展且自由化、开放化,文人与琴大规模结合,“文人琴”的概念正式形成。文人群体在获得社会认同的同时也逐渐成为有闲阶层,其生活方式向其他群体渗透。随着唐代文化的历史化以及西域胡乐的传入,古琴成为“古调”,进一步加深了其孤高文雅的品格色彩,从而强化了审美要求。“琴棋书画”的俗语正是在唐代出现,并逐渐作为文化品位与修养的代表。抚琴活动更多地融入生活态度,融入行住坐卧中无处不在的对美的感受,成为生活内容。白居易曾自云“嗜酒、耽琴、淫诗”“堂中设木榻四,素屏二,漆琴一张,儒、道、佛书各三两卷”[19]。可见古琴在其生活中的重要地位,所谓素心雅趣便是如此。白居易在营建其履道坊宅院中加建“琴亭”以琴酒相娱;王维于“辋川别业”里建“竹里馆”弹琴长啸,随着文人园林的兴起,营建琴景也开始成为文人造园活动中的一项雅趣。

两宋皇室极力推崇古琴,以宣誓尚雅的审美基调。宋太宗亲制古琴、宋徽宗作《听琴图》,古琴以更加古雅的形象出现在两宋士大夫阶层当中,也几乎成为一种普及性的乐器,并充当着重要的文化交流媒介[20]。随着园林艺术水平的登峰造极,园林真正意义上成为古琴这一生活艺术活动的诗意场所。皇帝对古琴的喜爱使得古琴活动超越雅乐乐器以文人乐器的身份走入皇家园林之中。抚琴活动与文人园林的关系更是水乳交融。沈括将园林中的“琴、棋、禅、墨、丹、茶、吟、谈、酒”等活动称为“九客”[7]83并以琴为首;朱长文的乐圃:“冈上有‘琴台’……予尝抚琴赋诗与此”[7]205;米芾于致爽轩中:“石长几一,便于鼓琴”[7]424,足可描摹出宋代文人伴琴幽居的娴雅生活。

宋代古琴的雅正高古之品,将明清时期的古琴推向高雅的极致。《考槃余事》中道:“琴为书室中雅乐”[21]102,《遵生八笺》中更云文人雅客:“不可一日不对清音”,甚至“纵不善操,亦当有琴”[22]546。明清文人以古琴不断地区分“雅”与“俗”的差别,以一种艺术化、曲高和寡的生活情趣,来彰显其文才学养[23]。因而古琴审美著作也开始对古琴活动的场所、方式有诸多规范。明清文人园林的繁盛,全面满足了文人抚琴的此多需求,“清夜月明,操弄一二”[22]537,园林抚琴空间得以勃发。极具闲情雅趣的抚琴活动伴随着文人的生活审美习性成为明清文人艺术化的园林生活方式,达成审美与生活的统一。

2 诗性文化意象下的古琴活动空间组织

古琴活动文化意象经历神性到诗性的历史变迁,最终集大成于以文人为主体的诗性文化意象并形成主流。正如嵇康在《琴赋》中的描述,诗性文化意象下存在着2种最为突出的抚琴活动类型,一为携琴游冶,于山水自然中抚琴:“若夫三春之初,丽服以时。乃携友生,以遨以嬉。涉兰圃,登重基,背长林,翳华芝,临清流,赋新诗”;二为伴琴幽居,于园林居室中抚琴:“若乃高轩飞观,广夏闲房,冬夜肃清,朗月垂光,新衣翠粲,缨徽流芳。[24]”这2种活动类型催生了山水、园林2种特征鲜明的抚琴地点,分别引导着不同的抚琴活动方式和活动空间组织。然而,山水抚琴空间是园林抚琴空间的原型与基奠,园林抚琴活动空间突出表现了对山水抚琴空间物境与意境的追求。

2.1 山水古琴活动的空间组织

山水是古琴活动最理想的场地,择景而弹是其中最突出的活动特征。魏晋时期,山水抚琴活动开始对物象环境有所追求。《南山四皓画像砖》《竹林七贤画像砖》等石刻壁画中,呈现出山、水、树木等大概的环境要素。唐代,文人对山水环境物象的选择进一步具体化。《全唐诗》中的“琴”诗有近1 000首,诗中水(泉、溪、涧、潭)月、山、花、竹、松等物象和时象词出现频率最高[25],抚琴意象由文人选择,同时也被赋予了文人品格,环境物象不断固定,凝结为意象。宋代,《洞天清录》中从清化琴音与雅化意象2个方面提出了抚琴环境选择的建议:“若必幽人逸士于高林大木,或岩洞石室之下、清旷之地,更有泉石之胜,则琴声愈清,与广寒月殿何异![26]35”明清时期此类建议与规范则更蕃。《园冶》中云:“幽人即韵于松寮,逸士弹琴于篁里。[27]243”屠隆在《考槃余事》中云:“鼓琴,偏宜于松风,涧响之间,三者皆自然之音,正和类聚。或对轩窗、池沼、荷香扑人;或水边林下,清漪芳沚、微风洒然,游鱼出听,此乐何极。[21]116”松、竹、池、石固化为抚琴活动的主要山水环境意象。同时,等待时象也正式成为文人山水抚琴的一种仪式。文人寻至这些有象征意义且怡人的所在,调弦鸣琴,对高山、临溪流、和松风、邀明月,文人就是以此种方式吸纳山水品格入琴,并将其挥入林壑泉泽之中的。

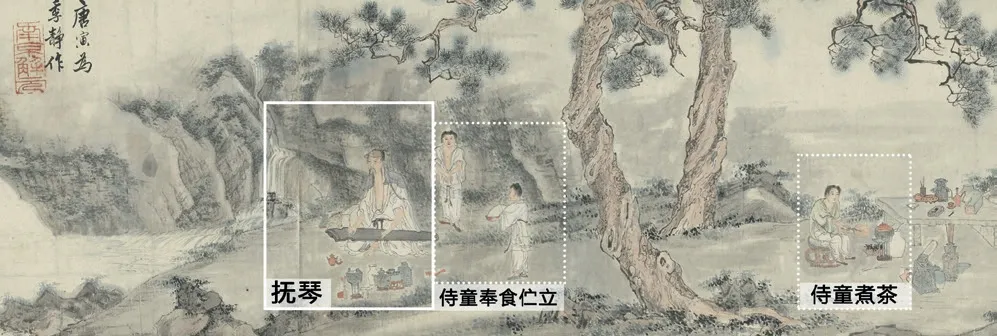

在择景而弹的活动仪式下,水体与树木成为最为固定的2种环境意象,进而很大程度上演绎出“临流背林”的抚琴空间范式和空灵高远的环境氛围。典型如:南宋夏圭的《临流抚琴图》,明代仇英的《山水人物图册》、唐寅的《琴士图》、丁云鹏的《松泉清音图》,清代郎世宁的《胤禛行乐图·松涧鼓琴》、禹之鼎的《幽篁坐啸图》等。这些古画中呈现的空间模式正是对嵇康所云“背长林,翳华芝,临清流”之句的完美复现(图1)。此外,明清古琴伴生活动不断丰富,抚琴之余文人焚香、啜茗、博古,如唐寅的《琴士图》、仇英的《绿洞仙源图》等画作所呈现的,文人山水抚琴活动空间要素带有长物印记,并形成了多重空间层次(图2)。

图1 临流背林模式山水抚琴空间

图2 明·唐寅《琴士图》纵29.2cm,横197.5cm(台北博物院藏)

2.2 园林古琴活动的空间组织

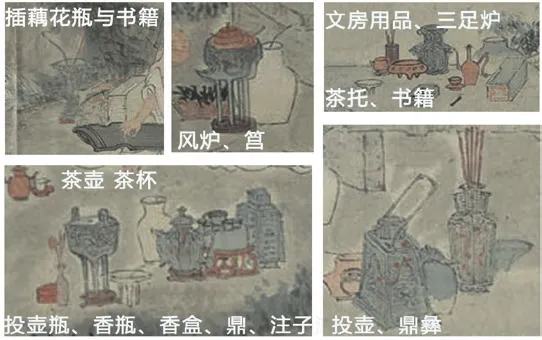

园林抚琴空间是山水抚琴空间的凝缩与生活化再现。园林是壶中的山水,为了增益山水泉石的乐趣,营造清幽的环境氛围,达到通灵忘我的境界,园林抚琴空间有意识地复现和提炼山水抚琴空间意象,将山水中的诗情画意凝缩于园林之中。主要意象以凝练溪、涧、潭的池,凝练山川峰皋的石、假山,以及竹、松等园林植物为主。最早体现园林抚琴完整场景的画作当是南宋的《深堂琴趣图》(图3-1),画中文人于华堂内独坐弹琴,侍童站立一旁。门外山石对立,树木高耸。庭石上又有青松一株,营造出空灵清雅幽静的环境氛围。明代文徵明所画的《停琴待月图》(图3-2)琴亭周围幽篁欣立,苍松虬然,清溪潺潺,与“临流背林”的山水抚琴空间相合。文人停琴待月亮升起,点染了琴与景、景与时融合的心境。宋代以来,《洞天清录》《考槃余事》《遵生八笺》等著作中所提及的“弹琴对花”“弹琴对荷”等雅致的抚琴仪式,对园林抚琴空间意象的选择也具有指导意义,清代郎世宁的《弘历抚琴观荷图》(图3-3)对此便有映证。更有“弹琴舞鹤,未必能舞,观者哄然”[26]12“微风洒然,游鱼出听,其乐无涯也”[21]116等美学建议,使得文人在抚琴时增添了豢养鹤、鱼的雅好。宋以降,高型家具的普及,使抚琴姿态渐由席地盘腿,变为置琴于桌案垂足而弹,因而抚琴活动很大程度上要与琴桌配合,进而推动了抚琴活动对建筑空间的依赖性。明清时期,大量建筑要素的熟练运用增强了园林作为古琴活动场所的服务性(表1)。其中,独自抚琴或一二知己抚琴的活动多在庵、室、阁等较为私密及空间较小的建筑中进行,且这些建筑多为抚琴专设建筑。在亭、轩等开敞临水的园林点景建筑中抚琴亦为常事。会友、雅集式的抚琴活动多在厅、堂等会客、宴会、行礼等社交型建筑中进行,此类建筑的空间功能具有重叠性和复合性,其中的抚琴活动具有一定的偶然性和随机性。

图3 典型园林抚琴画作及空间示意图

表1 明清园记抚琴空间记载归纳

随着古琴活动仪式的雅化,建筑空间与建筑陈设有了一定的变化且形成了范式。宋以后,文人对抚琴前的仪式有了进一步的规范,如凌湛初在《与仲氏玄雨论琴书》中明确啜茗焚香是抚琴前的必备步骤:“烧好香一柱,待坐久息定,啜苦茗半盏,于是发和颜,攘皓腕,飞纤指以驰骛……[28]”《红楼梦》中对此的阐述更加清晰:“若必要抚琴,先须衣冠整齐,或鹤氅,或深衣……然后盥了手,焚上香,方才将身就在榻边,把琴放在案上……[29]”随着“抚琴焚香”“抚琴啜茗”等文雅嗜范的逐渐兴起,抚琴建筑多开侧厢煮茶,琴桌上多有香炉、花瓶等器物。典型如明代文徵明所画的《猗兰室图》(图3-4),画中室内陈设简单,置榻、琴案等家具,榻上斜书,琴案置香炉。文人坐于榻上抚琴,客人静听,童子在旁伫立,琴室侧端建厢做茶房,形成抚琴活动的附属空间。建筑开敞通透,与古松苍虬、山石嶙峋的园庭相渗透,此意境正合怡园“坡仙琴馆”的楹联所云:“步翠麓崎岖,乱石穿空,新松暗老。”

3 古琴声音审美与声景组织

古琴是声音的艺术,明末古琴家徐上瀛的琴论著作《溪山琴况》集古琴美学之大成,其中将琴音的基本格调和审美要求凝练为“和、静、清、远”四字,此审美标准,对琴声与环境的融合有着一定的要求。古人发挥了卓越的声景营建智慧,使得琴音与环境契合,构成了雅致的琴声声景,丰富了传统园林的形式美内涵。

3.1 和——“音与意合,而和至矣”

“和”为琴声温厚之气的本源。琴音随着人的意念变幻,若能“意先乎音,音随乎意”,则“将众妙归焉”[30]16。在具有相应的意象和意境的环境中抚琴,便可意先乎音。“其有得之弦外者,与山相映发,而巍巍影现;与水相涵濡,而洋洋徜恍”[30]22。对应在园林中,对池得濠濮间想、对石有巍巍高山之遐思、对松有万壑松风的想象……意象与琴音的融合使心境与自然景物相映成趣,从而陶冶性情化出中和之音。

抚琴空间在一定范围内形成完整而调和的声场环境,也是彰显琴声之和的方式。在琴声传播的过程中,琴声源发出的声能量调配给景墙、树林、水面、建筑等界面从而发生琴声的反射和散射,会提高声场的均匀度[31],让琴者与听者感受到声域环境的天成。一般情况下,独立于园中一隅的抚琴空间因其声场内聚性强而更强调声音之“和”。如,网师园的琴室,其意象与声音相融合并形成了完整和谐的声场环境。琴室独立成院,院落幽深,院南堆砌二峰湖石峭壁山,极富山林野趣,楹联“山前倚杖看云起,松下横琴待鹤归”点化出小院的意境,在此操琴,便有众山皆和的联想。琴室与四周的廊、墙构成内聚的空间格局,排除外部的干扰。假山、围墙、廊可对琴声提供多次的反射音,提高声场的内聚性。网师园琴室建筑形式为三面开敞的卷棚歇山亭,除此之外,怡园坡仙琴馆、退思园琴房、耦园山水间等建筑都多为卷棚屋顶,建筑的弧形棚板是良好的声扩散结构,可使声音遇到更多的反射面,经过多次扩散,形成声场的环绕之感(图4)。

图4 网师园琴声反射及声场简示图(作者改绘自参考文献[32]402)

3.2 静——“抚琴卜静处”

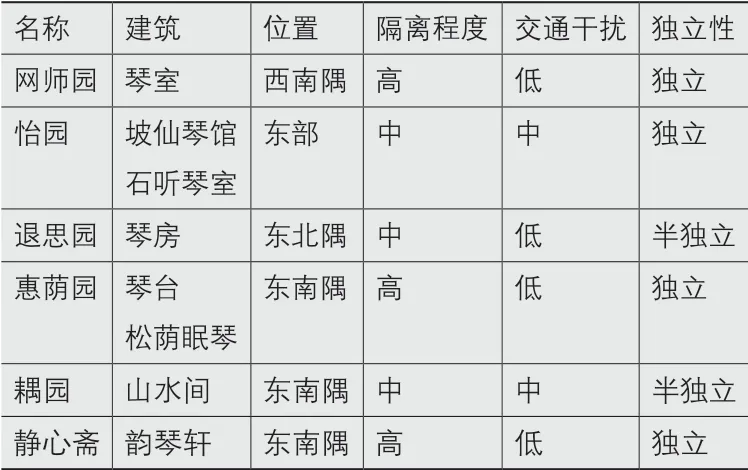

古琴与同是弦乐的琵琶相比,弦长、震动慢、频率低,因而音量小,穿透性弱,容易消散在空气中。相比于琵琶,古琴只适合在安静的环境下演奏。《溪山琴况》道古琴需“声中求静”,而“抚琴卜静处亦何难?[30]31”一问可见择一安静之处弹琴是达到声音之静的首要。苏舜钦就将沧浪亭中的琴书之地凝为“静院”二字:“静院明窗之下,罗列图史,琴尊自娱。”“静”之声音审美要求在抚琴空间的择址中可以得以印证,就其心境而言“心不静则不清”,就其择地而言“地不僻则不清”。《园冶》中提到书房琴室一类的立基要则:“无拘内外,择偏僻处,随便通园,令游人莫知有此。内构斋、馆、房、室,借外景,自然幽雅,深得山林之趣。[27]75”网师园“琴室”、怡园“坡仙琴馆”、退思园“琴房”、惠荫园“松荫眠琴”、耦园“山水间”、静心斋“韵琴轩”等现存园林抚琴空间中,其选址无一例外都偏离园林中心景区而僻居一隅。大多独立成院,并以围墙、芜廊、假山等隔离,形成内向型的空间,空间交通穿行性低,避免了园林生活中其他活动的叨扰。若如退思园琴房不独立成院,也会使其空间隐匿于池水将断之处,并以桥相隔,以一个相对隔绝清静的环境氛围来达到“声静”与“神静”(图5,表2)。

图5 网师园[32]401、怡园[32]414、退思园[4]594、惠荫园[4]406、耦园[32]428、静心斋[4]478平面图及抚琴空间选址(作者改绘)

表2 部分园林遗存抚琴空间选址总结

3.3 清——“音得清与亮,俱云妙矣”

古语云:“弹琴不清,不如弹筝”,琴因其清骨而区别于其他乐器,弹琴不清则有失雅正。就其声音特质来说,“清”包含了“清实”“清亮”2种声音内涵。

“清实”,指琴声沉厚饱满,清响如击金石。为达古琴声音之清实,赵希鹄在《洞天清录》中提到“盖弹琴之室宜实不宜虚”[26]65,弹琴之室宜“实”,则面积不宜过大。从园记中对抚琴建筑:曲房、洞房、斗室等词可以推断,园林中的抚琴建筑营建以小面积的建筑形式为主。抚琴建筑遗存中,网师园琴室建筑面积约20m2,约为小山丛桂轩面积的一半;怡园坡仙琴馆与石听琴室各约35m2;退思园琴房约24m2,皆为小室。建筑声学赛宾公式证明,房间越小,平均吸声指数越大,声音则越实,足可见古人对于此经验规律的把握。

苏轼曾云:“小弦廉折亮以清。[33]”琴声之“清亮”不易达到,倘若只是于小室中弹琴,奏出来的声音实则实矣,但未免沉潜有余而发扬不足,但若古琴余音过长,则空洞而无韵致。只有“其音亦悠悠而自存也”才可称为“亮”[34]。为此赵希鹄云:“其下空旷清幽则声透彻。[26]35”环秀山庄的假山中辟有石室,其地面上有深约0.7m的螺旋状临水水洞,可使石室内的声音清旷。类似地,只有建筑楼板下空旷,才能使琴声透彻而有余音(图6)。《长物志》中就记载了一种“埋缸悬钟”的建筑特殊设计:“古人有于平屋中埋一缸,缸悬铜钟,以发琴声者。[35]”“埋缸”的原理与古戏台建筑所常用的“设瓮助声”的原理相同,琴声发出通过琴桌发生震动时,声音由地板下的陶缸在不同角度向上反射,发生共鸣。陶缸受到外界声场激发引起内部空气振动,产生共振,加强外面的声场,但只能提高声音的响度。而缸内悬钟则是琴室建筑独有的手段,铜钟受到琴声的震动和陶缸的共鸣,形成有层次的多重震动,增强古琴音回音的延宕(图7)。

图6 环秀山庄石室水洞[36]

图7 琴室“埋缸悬钟”示意图(作者绘)

3.4 远——“或断而复续,或幽而致远”

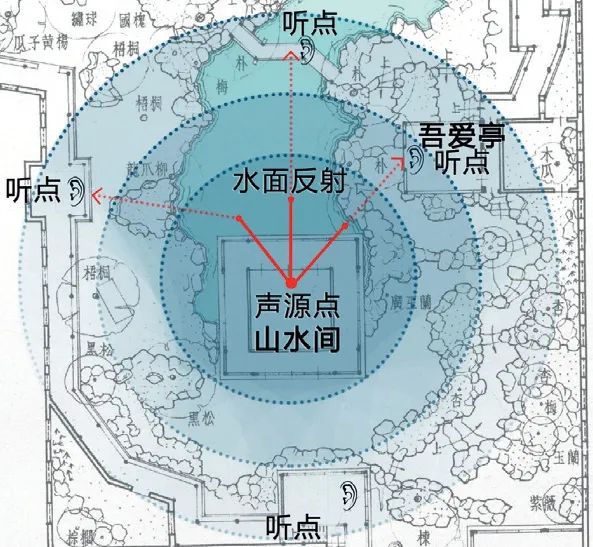

“远”的审美意蕴侧重于精神意念方面,但只有达到了其声音层面的廓然旷远,才可达到意念层面的气化神游。在琴曲的演奏中,古琴惯用的滑音、走手音和震吟音,最大限度地利用气流使音虚化、弱化,产生远引的张力,使音乐若断若续、若有若无,形成无声之旷,而致于幽远[37]。一般情况下,独立性不足且紧邻园林中心景区的抚琴空间因其空间开敞、视线通透而更强调琴声之“远”。典型如退思园的琴房,为达声音之旷远,琴房临于水面,一来水面作为声反射面,基本不吸收声能,水面既在空间上连接琴声源点,也提供早期反射声[31];二来声音在水中的传播速度大于在空气中的传播速度,是琴声远播的优良介质。在退思园中,琴声从琴房传出,接触到水面而产生声音的反射和传播,使三曲桥、眠云亭、退思草堂甚至更远的听点都可以听到琴声,为园林注入清微淡远的雅韵(图8)。又如耦园的“山水间”,水阁下中空,临于带状水面受月池的最南端,与黄石假山隔水相望。相传耦园女主严永华常于此抚琴,而其夫沈秉成则于受月池边的吾爱亭听琴,可看出造园之时其伉俪二人就有以借水远廓、旁处听琴,来暗喻高山流水、琴瑟和鸣意境的构想[38](图9)。

图8 退思园琴房琴声传播示意图(作者改绘自参考文献[4]594)

图9 耦园山水间琴声传播示意图(作者改绘自参考文献[32]415)

4 结语

古琴这一文化底蕴深厚的艺术,在“巫-王-儒”活动主体、审美思想的不断更替下,其文化意象历经了祈天法器、治国礼器,最终集大成于文人修身养性、畅叙幽情之雅器,完成了从神性到诗性的演化。在诗性的古琴活动文化意象下,山水和园林是古琴活动最主要的空间载体。其中山水抚琴活动在变迁过程中逐渐显现出了以琴音彰显和景象崇雅为依据的择址而弹的活动特征,并凝结了石、松、竹等主要的环境意象。而园林抚琴空间的营建则是有意识地以相应的空间择址、意象选择和声景手法去创造和复原山水抚琴“所择之景”的景氛和意境,其最终目标即是以园林环境的营建去谐契古琴活动的美学特征。

通过本文的研究可以得出,古琴活动作为传统园林中的代表活动,其文化意象中所蕴含的审美倾向、山水思想和精神境界决定着活动内容与活动方式,由此主导着山水环境的选择,园林空间和意境的构成,证明了文化意义通过行为活动对空间形态具有形塑力量。