经济效应、环境感知与主观社会地位

——乡村振兴提升农民幸福感的路径分析

2022-11-16朱一帆

熊 彩,朱一帆

(华南师范大学 政治与公共管理学院,广东 广州 510006)

一、问题提出

2017年党的十九大报告正式提出“乡村振兴”战略,并指出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个总体要求;2021年中央一号文件进一步指出要全面推进乡村振兴战略。自乡村振兴战略实施以来,农业农村发展取得了历史性成就。在过去的2021年,粮食产量创历史新高,达到13657亿斤,第一产业增加值比上年增长7.1%;收入增长方面,农村居民人均可支配收入为18931元,其增长率比城市居民实际收入增长率高了2.6个百分点;环境建设方面,各地农村在厕所革命、饮水设施建设、危旧房改造等方面成效显著。各脱贫地区特色产业不断发展壮大,每个脱贫县都形成了2至3个特色主导产业,脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。

乡村振兴,不仅是为了实现农业产业现代化、城乡平衡发展等宏大目标,更是为了身在乡村的亿万农民的获得感和幸福感能得到切实提高。从既有对主观幸福感的研究来看,无论是经济路径还是环境路径,对主观幸福感的影响都是“双刃剑”:农民经济收入的增长带来更高幸福感的同时,利益分配不均和相对收入的扩大会降低幸福感,进而产生收入增加但幸福感没有增加的“幸福悖论”;国家投入对居住环境的改善可以提高幸福感,但为了发展而引入的外部企业和人流量也会带来城市垃圾,在目前的乡村治理水平下,这些可能会造成对居住环境的破坏。那么当前,乡村振兴带来的经济效应和环境感知变化对农民幸福感的影响处于哪个阶段?农民收入提高带来的幸福感的增加有没有遭到相对剥夺感的侵蚀?乡村振兴带来的农村居住环境的变化将对农民的幸福感产生怎样的影响?除此之外,是否还有其他乡村振兴政策实施影响农民主观幸福感的路径?

本研究试图基于广东15个自然村的调查数据来回答上述问题并验证我们的设想。调查分析发现,过去3年农民经济收入的提高对主观幸福感有显著的正向影响,尽管个别出现的利益纠纷会降低幸福感,但幸福悖论的收入拐点尚未到来;农村居住环境的改善,尤其是基础设施建设带来的环境改善,显著提高了农民的幸福感;除此之外,乡村振兴的实施提高了农民主观社会地位感知,这也是农民幸福感的重要来源。

二、研究假设

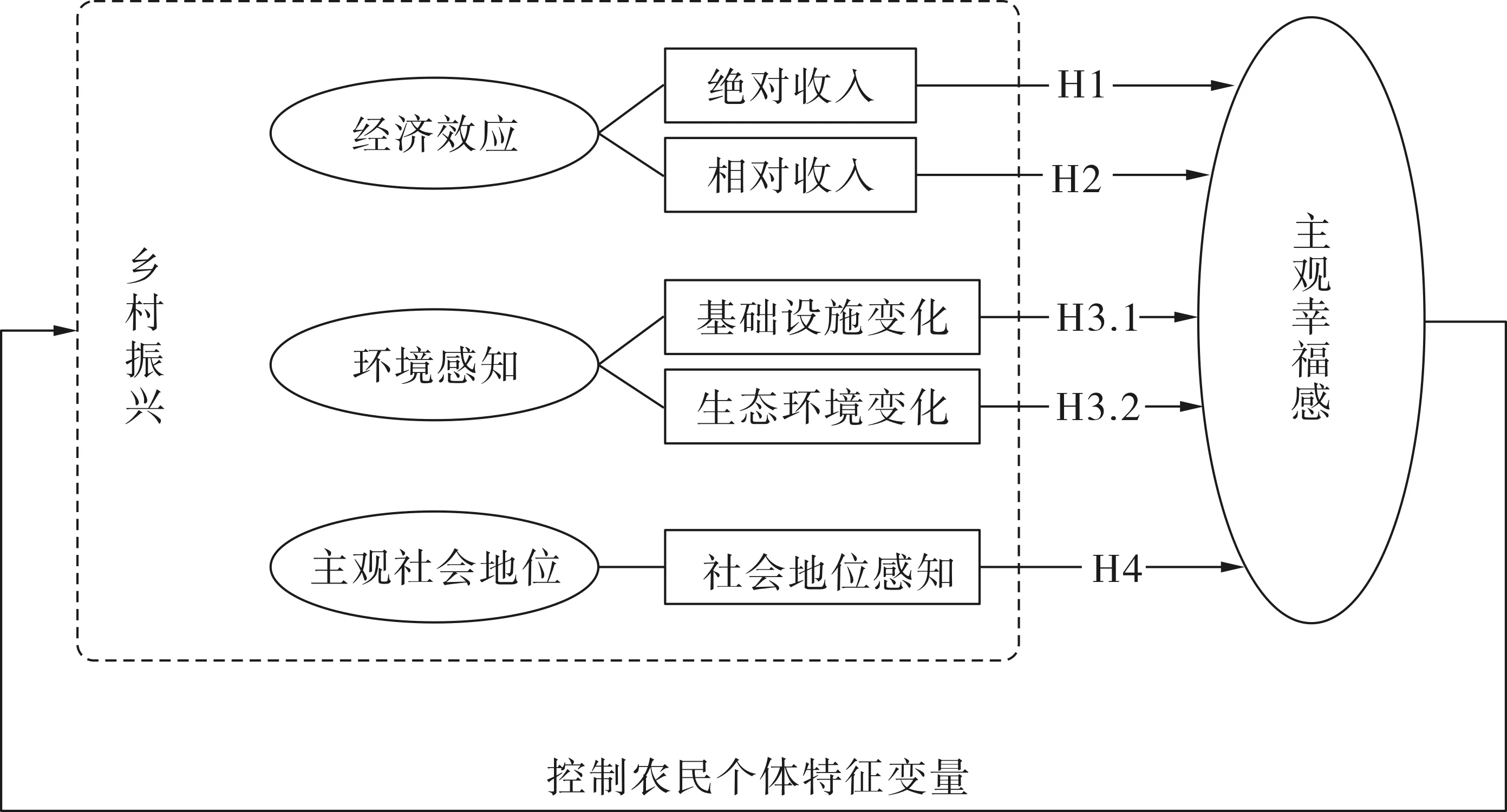

学界从多个维度来展开对乡村振兴的探究,在政治学、社会学领域,关于乡村振兴如何影响“三农”问题也是一项重要的研究内容。在产业结构方面,乡村振兴为农业生产合作社突破发展瓶颈带来了新契机,提升了农村合作社发展水平,有助于农民收入提高。[1]在环境方面,乡村振兴有助于农村生态环境的改善,维持农村绿色生态,实现可持续发展。[2]在提高农民自身幸福感方面,乡村振兴依靠并发动农民,有利于避免农民利益被边缘化,增强农民获得感。总之,乡村振兴影响农民主观幸福感的因素可以分为经济效应、环境感知和主观社会地位,其中,经济效应包括绝对收入影响幸福感的经济正效应与经济收入增长带来相对剥夺感等的经济负效应,环境感知包括对基础设施建设这一显性环境变化的感知和对生态环境改善这一隐性且长效的环境变化的感知。我们将据此提出本文的假设。

(一)经济的正效应:绝对收入与主观幸福感

乡村振兴带来的经济效应主要体现在农民的收入上。绝对收入与主观幸福感之间具有显著的正向关联[3][4],学界关于绝对收入和主观幸福感关系的研究主要有两种观点:一种观点认为,绝对收入的增加能够提升主观幸福感,因为较高的收入会带来更多的物质享受,更高的权力与地位,从而提升主观幸福感。[5]另一种相反的观点则认为,绝对收入的增加并不能提升主观幸福感,Easterlin的研究表明国民收入与主观幸福感的关系是微弱的,这在后来被称为“Easterlin悖论”[6]。基于上述两种相反的观点,有学者提出“收入拐点论”进行解释,认为收入与主观幸福感之间的关系存在一个“收入拐点”。当收入水平低于某个“拐点”时,收入的增加会提升主观幸福感。当收入水平超过这个“拐点”时,收入的增加不仅不能带来更多的幸福和快乐,有可能还会减少人们的幸福和快乐。虽然很多国家地区都出现了“Easterlin悖论”和收入拐点,但就我国广大农村地区来看,绝对收入与农村居民主观幸福感的“倒U”型拐点尚未出现[3][4][7],对目前农村居民来说,其收入水平还处于较低水平,收入提高带来的边际效用大于零。[8]

基于此,本文提出假设1:绝对收入的增长对主观幸福感有正向影响。

(二)经济的负效应:相对收入与主观幸福感

我国居民对收入不平等的容忍程度较低,对不平等存在强烈的厌恶情绪。就我国农村居民的幸福感而言,相对收入也会对主观幸福感产生显著影响,甚至影响更大。[9]这与我国“不患寡而患不均”的文化传统及社会主义价值追求相关。我国现实中收入不平等之间的矛盾,对我国居民主观幸福感产生了显著的负面效应。[10][11][12]随着自身收入的增加,其他人收入的降低,两者差距拉大,主观幸福感会提高;而当自身收入减少,其他人收入增加时,出于嫉妒或者不满,自身的幸福感就会降低。[13][14]这样的心理对比会产生两种效应:一为“攀比效应”,即当自身收入水平高于比较群体时,幸福感越高,反之越低;二为“隧道效应”,即自己收入水平低于比较群体,但是这种差距使自身看到了未来的希望,会提高对未来收入的预期,从而有较高的幸福感。[8]所以既有研究有的认为相对收入与幸福感呈现出正向关系,有的则提出相对收入对不同收入水平的农民主观幸福感影响程度并不相同。[15]结合当前中国农村的发展阶段和我国居民对收入不平等的低容忍度这一现状,我们认为当前“攀比效应”会更为显著,即相对收入差距的提高会降低人们的主观幸福感。

基于此,本文提出假设2:相对收入差距对主观幸福感有负向影响。

(三)环境感知与主观幸福感

产业振兴是乡村发展提质增效、城乡协调的必然选择和重要抓手,而乡村产业振兴质量的高低,在一定程度上取决于产业振兴与乡村环境效应是否协调发展。既有研究表明,乡村产业发展与乡村环境效应具有高度的关联性。本文将影响主观幸福感的主要环境因素聚类到“环境感知”这一概念中,并将其分为对基础设施建设这一显性环境变化的感知和对生态环境改善这一隐性且长效的环境变化感知。

在“显性环境”方面,既有研究认为基础设施建设满意度能显著提升居民主观幸福感,而且基础设施建设满意度对东部地区居民主观幸福感影响更强。[16]除了基础设施建设,政府提供的公共服务数量与质量也是决定公民幸福与否的重要因素。[17]比如农村人居环境整治举措(除厕所粪污治理外)对农民主观幸福感有显著正向作用;[18]社会保障服务对提高农村弱势居民的幸福感产生了显著的正向影响,而其他公共服务对农村居民幸福感影响并不显著。[19][20]这表明公共服务的匹配度越高,公共服务对居民幸福感的影响才越显著。[21][22]

在“隐性环境”方面,研究表明城市空气污染程度的提高会引起居民个人幸福感的下降,且空气污染对幸福感的影响具有明显的异质性;[23]居民对空气质量的主观感受会对居民的幸福感产生影响[24],而空气质量层面的相对剥夺感也会对居民幸福感产生负向影响。[25]居住在二氧化硫排放量、烟尘排放量以及建筑和拆迁扬尘产生量较高地区的居民更不幸福。[26]但也有学者认为,生态环境对居民幸福感的影响受制于经济发展与居民收入水平及居民对环境价值的认知与重视程度[27],生态环境的破坏不一定会降低居民的主观幸福感,有学者发现,高污染企业对农村居民幸福感的影响存有两个效应,一个是“污染效应”,另一个是“收入效应”,在当前中国农村,“收入效应”高于“污染效应”,从而正向影响农村居民幸福感。[28]考虑到这几年对污染企业的治理,“收入效应”应该不再明显。

还有其他的“软环境”会对主观幸福感产生影响,比如社会关系和睦、犯罪率低的地区居民幸福感较高[29],邻里支持、社会参与和邻里认同对居民主观幸福感均有显著的正向关系。[30]但基于农村地区的邻里关系、犯罪率都较城市地区普遍更好,所以本文对其并不纳入考虑。

基于此,本文提出:

假设3.1:基础设施的改善对主观幸福感有正向影响。

假设3.2:生态环境的改善对主观幸福感有正向影响。

(四)主观社会地位

主观社会地位与人的主观幸福感息息相关。主观社会地位越低,一个人对社会群体的归属感就越弱(被排挤感越强)。而当一个人感觉被他所在群体接受时,他会产生更高的自尊感。[31]从马斯洛的需求层次论来看,从尊重这一第四级的需求层次开始,就属于高阶的需求层次范围了,它们与个人的人生价值、社会地位与幸福程度息息相关。就尊重需求而言,平等和重视是人们尊重需求得到满足的两个方面。[32]有学者引用马斯洛需求层次理论的视角解读“Easterlin悖论”,认为随着需求层次的提升,人际比较对幸福的影响也会更加突出,尊重需求中存在人际比较的意义在于为了获得更多的认可和归属。[33]在对农村居民幸福感的研究中,最不应忽视的就是随着乡村振兴战略的提出,农民主观社会地位的变化带来的幸福感的提高。

基于此,本文提出假设4:主观社会地位感知对主观幸福感有正向影响。

综上,从乡村振兴到主观幸福感的影响逻辑链条如图1所示:

图1 乡村振兴对农民主观幸福感的影响模型框架

三、研究方法与数据分析

(一)数据

本文通过问卷调查来收集数据。由于人力物力的限制,我们没有采取科学抽样、大规模派发问卷的方式来收集数据,而是利用我们既有的调研资源,向珠三角地区的15个农业自然村派发了调查问卷。尽管这15个自然村位于珠三角地区,但从我们了解的各村庄约2万元的家庭年收入来看,2020年全国农村人均可支配收入的平均水平是17131元,广东省农村人均可支配收入的平均水平是20143元,被调查村与广东的平均水平持平,略高于全国水平,所以也有一定的代表性。

问卷包括三大部分:(1)农民的人口统计学特征,包括性别、年龄、政治面貌、文化程度、收入来源结构等;(2)农民对过去3年乡村振兴带来的经济收入变化、环境变化和主观社会地位变化的总体感知与评价;(3)对农民主观幸福感的测量,题项包括当前的主观幸福感和主观幸福感的变化。

(二)变量

1.因变量—主观幸福感(SWB)。本研究的被解释变量是农户主观幸福感(SWB),是一个潜在的连续变量,只是由于观测的不完全性,才以离散的形式报告出来。本研究的调查对象明确为村庄的农户个人,在主观幸福感的测量问题上明确为“总的来说,您觉得您现在的生活幸福吗”,选项参考过去学者们的做法,使用的是从“非常不幸福”、“比较不幸福”、“说不上幸福不幸福”、“比较幸福”到“非常幸福”的五级量表。大多数专家使用这一量表得到的评估与被采访者的自我评估相仿,这说明该测量是有效的。[34]

2.自变量。基于上文研究假设,本文自变量分为四组。第一组变量用于测量经济的正效应。问卷中对应的题目是:“过去3年和3年前相比,您现在的家庭经济状况是”。选项分为:差了很多、差了一些、没变化、好了一些、好了很多。这一变量的效应对应模型分析中的模型1。第二组变量用于测量经济的负效应。这一变量涉及到几个测量题项,最直接的是“您觉得自己的家庭收入在村里处于哪一水平”。同时,由于农民在填写问卷时有刻意降低或者隐藏自己真实收入水平的倾向,我们引入了矛盾纠纷作为间接测量变量,对应题项是:“在过去一段时间里,对乡村振兴政策给您家庭和个人带来的变化,您是否同意‘自己和村里人的矛盾变多了’这个说法”;“在过去一段时间里,对乡村振兴政策给您家庭和个人带来的变化,您是否同意‘自己和村里的外地人矛盾变多了’这个说法”。这一变量的效应对应模型分析中的模型2和模型3。第三组变量用于测量环境感知的影响。对基础设施变化的影响,对应的测量题项是“在过去一段时间里,对乡村振兴政策带来的其他变化,您是否同意‘村里的道路、厕所等公共设施更好了’这个说法”。对生态环境变化的影响,对应的测量题项是“在过去一段时间里,对乡村振兴政策带来的其他变化,您是否同意‘村里的生态环境更好了’这个说法”。这一变量的效应对应模型分析中的模型4。第四组用于测量主观社会地位的影响。对应的测量题项是“在过去一段时间里,对乡村振兴政策带来的其他变化,您是否同意‘农村人的社会地位提高了’这个说法”。这一变量的效应对应模型分析中的模型5。

(三)控制变量

由于农民的个人情况和乡村部分重要的资源禀赋会对农民主观幸福感造成一定影响,所以本研究引入了反映农户个体特质的变量作为控制变量,主要包括性别、受教育程度和党员身份。有学者的研究表明,性别变量中女性通常比男性的幸福感更高。[35]性别作为重要的人口社会特征变量,尽管在一般群体的幸福感研究中不显著,但在国内大多数的农民的主观幸福感研究中,性别均显示出较高的显著性,男性的幸福感要普遍低于女性,因此本研究将性别纳入控制变量中,并将“男”“女”分别赋值为“1”“0”。有研究表明,年龄与幸福感的关系是正U型曲线相关,但由于本调查样本中中年人居多,所以年龄不纳入控制变量。且由于农村离婚率较低,婚姻状况也不纳入控制变量。除此之外,常见的控制变量还有受教育水平和主观健康水平,所以受教育水平将被纳入作为控制变量,而由于本调查样本中中年人居多,主观健康水平普遍较高,所以主观健康水平不纳入控制变量。

四、数据分析

(一)描述统计

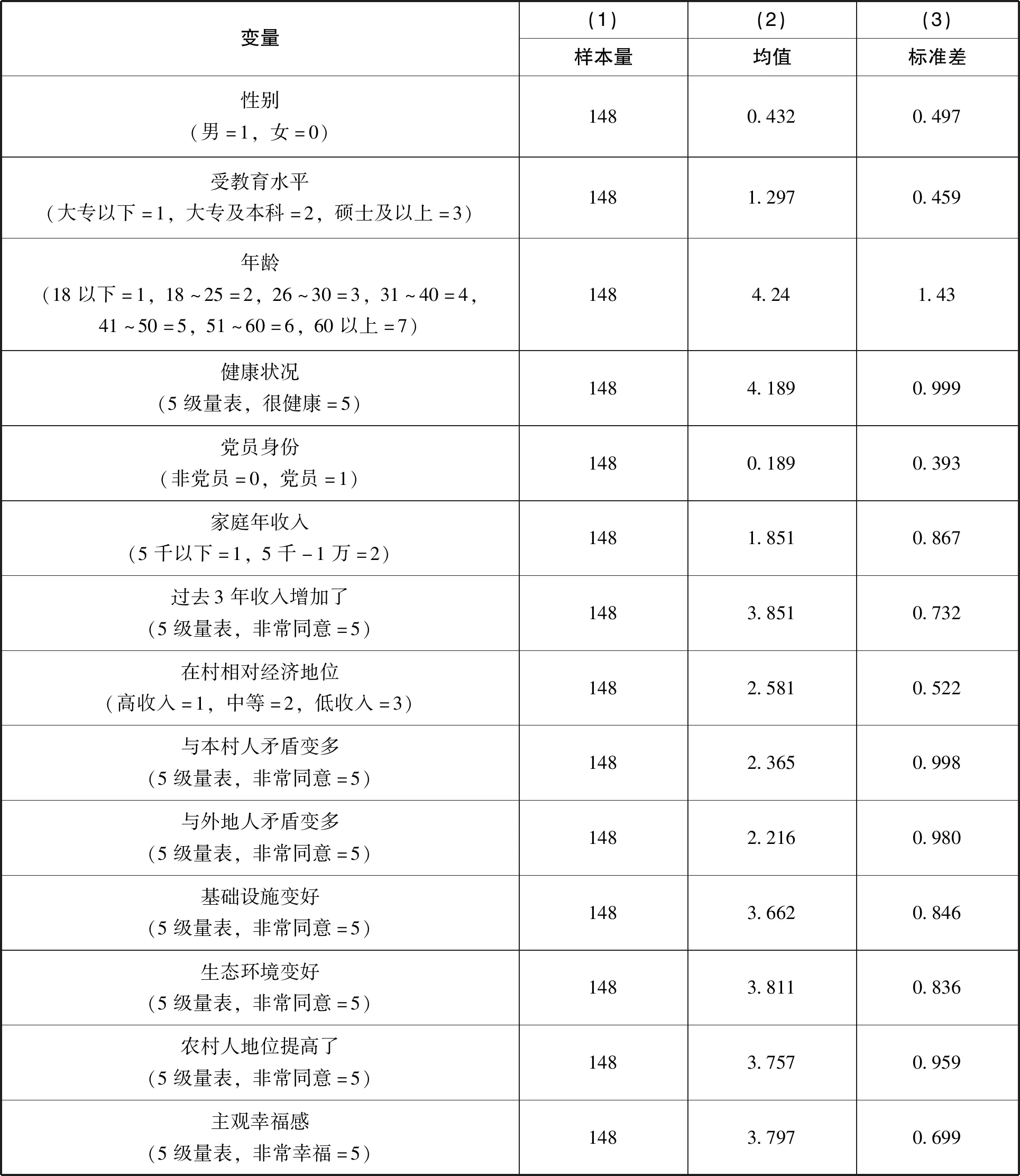

本次调查问卷通过村干部在村内微信群发放线上链接答卷或村干部带领访员线下面对面发放。2021年12月到2022年1月间共发放180份问卷,收回155份,除了7份缺漏较多的问卷,有效问卷为148份且均没有漏答,答题质量较高。主要变量的描述统计见表1。

表1 主要变量的描述统计

由于大部分留村老人不识字或拒绝答卷,且村级微信群中多是家庭主要劳动力,所以样本中中年人占比多,且男性答卷者比例为43%,没有出现一般农村调查中以老人和女性样本为主的情况。

从经济效应相关数据来看,有36.48%的农民已将土地流转给他人耕种(见图2)并收取土地流转费。数据显示家庭年收入均值在1万元以下,但结合我们在调研中收集到的村级数据和个人访谈信息,大部分家庭年均收入在2万元左右,所以推测农民有低报收入的情况。这一点在其他相关问题上也得到了印证,样本中会暴露家庭经济水平的相对经济地位题项的均值也较低,但是不会暴露关键信息的收入变化题项上(比如收入的增长情况,见图3)均值较高。乡村振兴政策实施后,收入的增加并没有带来更多的矛盾和纠纷,无论是与本村人的矛盾还是与外地人的矛盾,测量题项均值都在平均分2.5以下。

图2 土地流转情况

图3 过去3年农民的收入情况变化

从环境感知的题项上看,乡村振兴给农村带来的基础设施和生态环境改变是受到了农民认可的,两项环境变化感知测量的均值为3.6左右,高于均值2.5,只有6.7%左右的农民表示没有感受到过去3年中基础设施和生态环境的变化。(见图4)

从主观社会地位的题项上来看,有77%的农民认为农村更受国家重视了,有94.59%的农民表示感受到了农村人地位不同程度的提高。(见图5)

图4 过去3年的环境感知分布百分比

图5 过去3年的农民社会地位感知分布百分比

农民的主观幸福感也处于较高水平。觉得自己生活不幸福的只有1.35%,66.2%的农民都觉得自己的生活比较幸福或非常幸福。(见图6)

图6 农民主观幸福感分布百分比

(二)模型分析结果

本文的因变量是主观幸福感,该变量是五分类的类别变量且通过了平行检验,因此模型1-6均采用有序logistic模型。模型1用来检验经济的正效应,其中系数显著为正,说明收入的增长会带来更高的主观幸福感,且在加入其他效应后对结果的影响依旧显著。这说明收入的增长对主观幸福感的影响十分稳定。

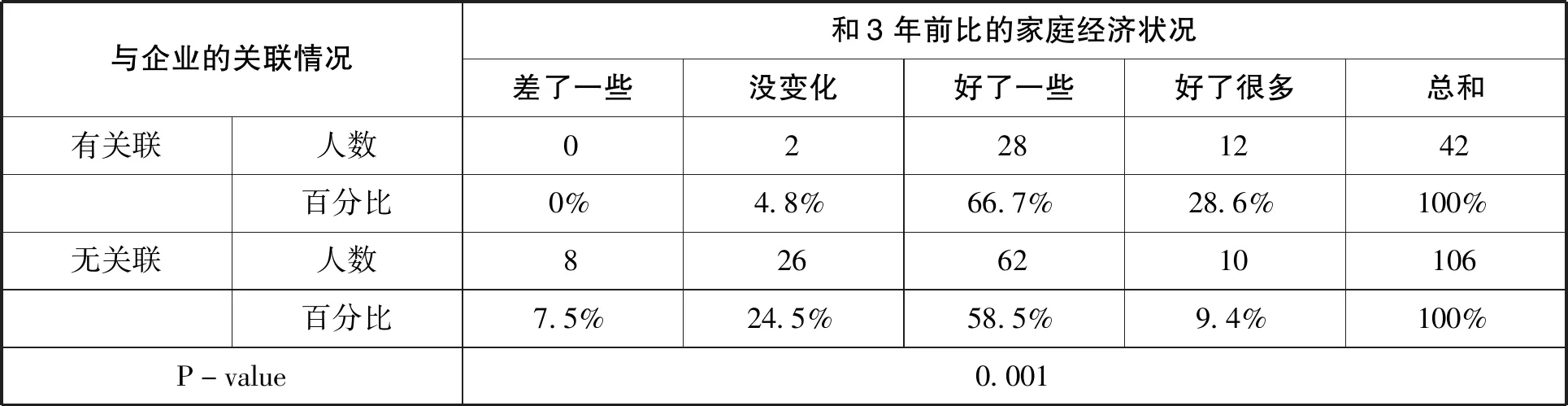

为进一步检验收入的增长是否由产业振兴带来的,我们做了一个卡方检验:

假设5:过去3年不同收入增长水平在是否与外来或本地企业有关联这一选项上无显著差异。

由表2可知,各细分的类别比率,在显著水平0.05下达到显著性差异,因此拒绝假设5。其中,在“差了一些”和“没变化”的类别中,无关联的人群比例大于有关联的人群比例,在“好了一些”和“好了很多”的类别中,有关联的人群比例大于无关联的人群比例,由此可知和企业有关联的人群在过去3年的家庭经济状况变化显著好于与企业无关联的人群。所以,我们可以推断,乡村产业发展的确带来了农民过去3年家庭经济状况的显著(积极的)变化。

表2 不同家庭经济状况基于企业关联的卡方检验(α=0.05)

模型2和模型3用来检验经济的负效应,其中我们发现相对经济地位的影响并不显著,这可能和我们在调查中发现的农民隐藏实际经济水平的倾向有关,于是我们用过去3年与他人矛盾的变化来间接测量乡村发展带来的负效应,结果发现无论是与外地人还是和本地人的矛盾都显著地和主观幸福感呈负相关。当然我们在随后的模型6中发现,在加入其他变量后与外地人的矛盾这一变量就不显著了,这可能与调查村庄外来企业不多有关。

模型4用来检验环境感知效应,我们发现生态环境的变化感知对农民主观幸福感的影响并不显著,而对道路、厕所等基础设施的变化感知影响是显著且正向的,即感知到基础设施越好,主观幸福感越强。生态环境变化感知影响不显著的原因可能是大部分农村的基础生态环境较好且变化相较于基础设施不够外显。

模型5用来检验主观社会地位的影响,结果显示感知到的社会地位对农民主观幸福感的影响显著且呈正相关,即农民感知到农民的社会地位越高,则主观幸福感越强,这一影响在加入其他效应后也依旧是显著的。

从回归模型的系数来看,在加入个人特征作为控制变量后,几大影响因素之间的解释效力排序是:经济收入的正效应>经济收入的负效应>主观社会地位>环境感知。这表明,在当前的农村发展阶段,幸福悖论的收入拐点尚未到来,但相对收入变化带来的矛盾对主观幸福感的影响已仅次于绝对收入的积极影响;居住条件的改善可以带来幸福感的提高,但其影响效力略小于主观社会地位带来的积极效应。

表3 模型分析结果

(三)稳健性检验

本文通过替换因变量的测量方式对回归结果进行稳健性检验:用过去3年主观幸福感的变化来替代当前的主观幸福感这一测量。从结果上来看,经济收入增长的正效应与负效应、环境的变化、主观社会地位的影响效应都再次得到了验证,无论是显著性还是影响方向都与上文的分析模型一致。

表4 稳健性检验结果

五、结论与讨论

实施乡村振兴战略最终落脚的主体是农民,增进农民的幸福感是全面推进乡村振兴的题中之义,而不是用于维护农村社会稳定的权宜之计。本文运用广东15个自然村共148个农户的调查数据探讨了经济效应、环境效应、主观社会地位与主观幸福感之间的关系。我们的研究结果显示:第一,产业振兴的实施能显著提高农民收入,收入提高所带来的经济正效应对农民的主观幸福感呈正向影响,且这种影响的解释效力高于其他影响因素;第二,经济的负效应中相对经济地位因为调查中的偏好隐藏而呈现不显著的结果,但间接测量发现农民间的矛盾对主观幸福感有负向影响;第三,基础设施建设等“显性环境”的变化对农民主观幸福感的影响是正向且显著的,而相对隐性的生态环境变化的影响则并不显著;第四,社会地位感知的提高显著提高了农民的主观幸福感。

我们的研究表明:实施乡村振兴能够增加农民的主观幸福感,这为全面推进乡村振兴的必要性提供了来自广东的实证研究证据。在当前的农村发展阶段,幸福悖论的收入拐点尚未到来,乡村产业振兴带来的经济正效应也得到了进一步的验证,产业振兴还大有可为;但相对收入变化带来的矛盾对主观幸福感的影响虽小但其影响效力已仅次于绝对收入的积极影响,这提醒我们需要在乡村振兴过程中提高乡村治理水平,通过较高的治理水平来化解经济发展过程中带来的矛盾和纠纷,给农民更高的幸福感;过去3年政府对农村的大量基础设施建设投入发挥了应有的效应,显著提高了农民的幸福感,但在未来一段时期会面临边际效应递减,政府可以考虑适当缩小这一资金支出比例;其影响效力略小于主观社会地位带来的积极效应。