从铭文标音出发进行曾侯乙编钟律制研究的路径是否可行?

2022-11-15柴世敏

文◎柴世敏

自1978 年曾侯乙编钟(下文简称为“曾钟”)出土以来,其律制问题便成为音乐学研究的核心问题之一。传统曾钟律制研究,主要围绕曾钟的测音数据而展开,其中以黄翔鹏提出的“复合律制”观点为代表,但“复合律制”的观点也一直备受争议,尚非定论。

近年来,曾钟律制归属问题重被讨论,其中黄大同、宋克宾二位学者均采用了忽略测音数据,而从分析铭文标音呈现的十二音位排列和音程组合样式入手对曾钟律制进行判断的研究思路。笔者以为:十二音位排列或音程组合样式呈现的是乐音间的形态逻辑关系,应属于乐学范畴,而律学范畴的生律法主要体现的是音律的数理逻辑关系;仅从铭文标音入手判断曾钟律制的研究思路及其结论恐难令人信服。

一、黄大同、宋克宾基于铭文标音的曾钟律制归属研究思路

黄大同、宋克宾二位学者在曾钟律制的研究思路上可谓另辟蹊径,改变了传统研究从测音数据入手的惯例,采取了从分析铭文标音入手对曾钟律制进行判断的研究思路。黄大同在《曾侯乙编钟“基”“角”“曾”三音组音高排列样式研究》①黄大同《曾侯乙编钟“基”“角”“曾”三音组音高排列样式研究》,《中国音乐学》2016 年第1 期。(以下简称“黄文”)中,通过排列曾钟十二音位理论规范形态,来推测曾钟十二音位的生成方式,得出曾钟十二音位为三分损益法生成的结论。宋克宾在《十二音位的五度相生————曾侯乙编钟上层一组钮钟的乐学内涵》②宋克宾《十二音位的五度相生————曾侯乙编钟上层一组钮钟的乐学内涵》,《音乐研究》2017 年第2 期。(以下简称“宋文”)中,则通过观察上层一组钮钟钟体十二音位音程组合特点,进而推断其为五度相生律。二者的具体研究思路分别呈现如下。

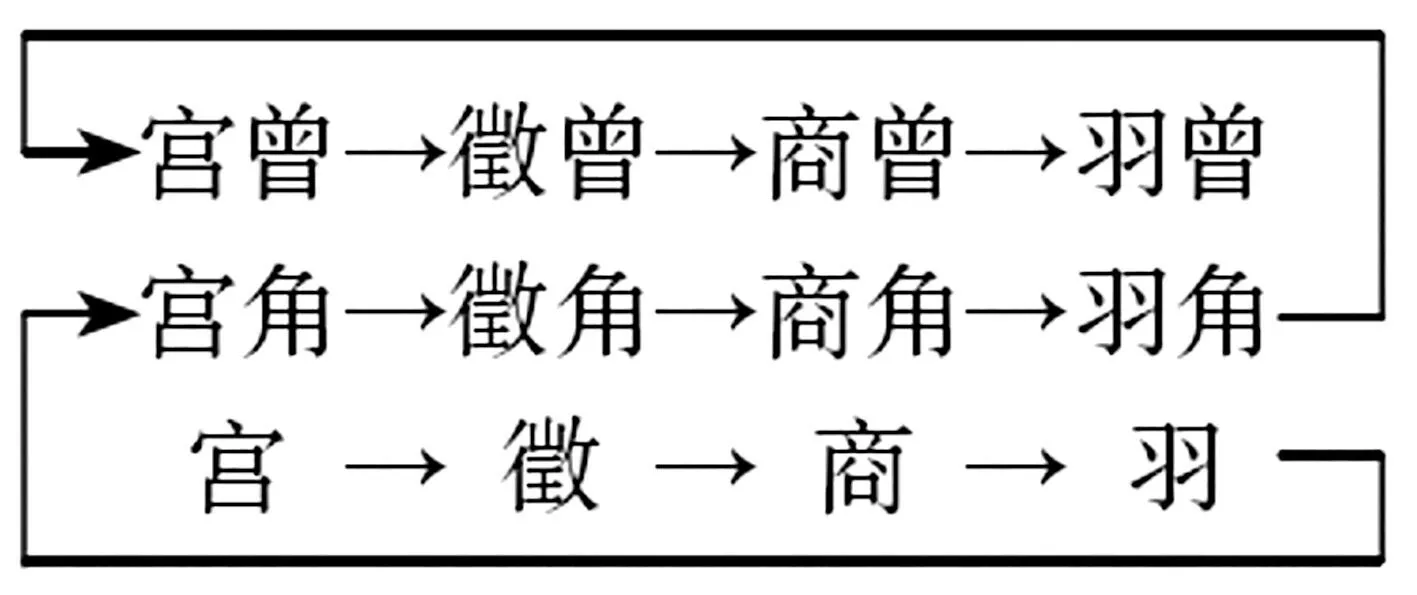

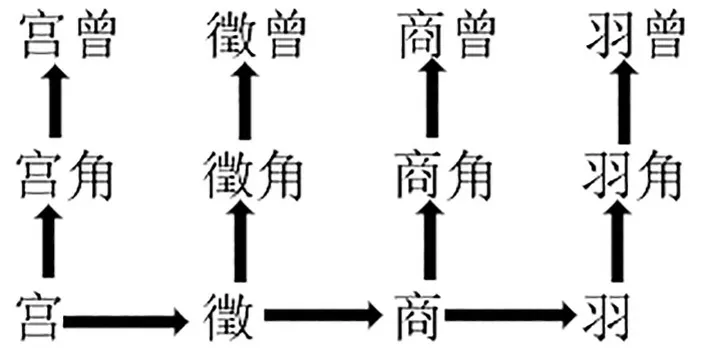

黄大同认为,曾钟十二音位生成的基本理论形态,是以“四基”为基础作三分损益法连续四五度相生后获得“四角”(亦称“”),而在“四角”之后再连续四五度相生后获得“四曾”,即十二音位生成的基本理论形态表现为“由四次相生为一组、十二音共分三组的形态,是以横向相生关系而排列与呈现的”。③同注①,第100 页。其推导的十二音位生成方式如图1 所示。

图1 黄文:曾侯乙编钟十二音横向三组、纵向三层次图

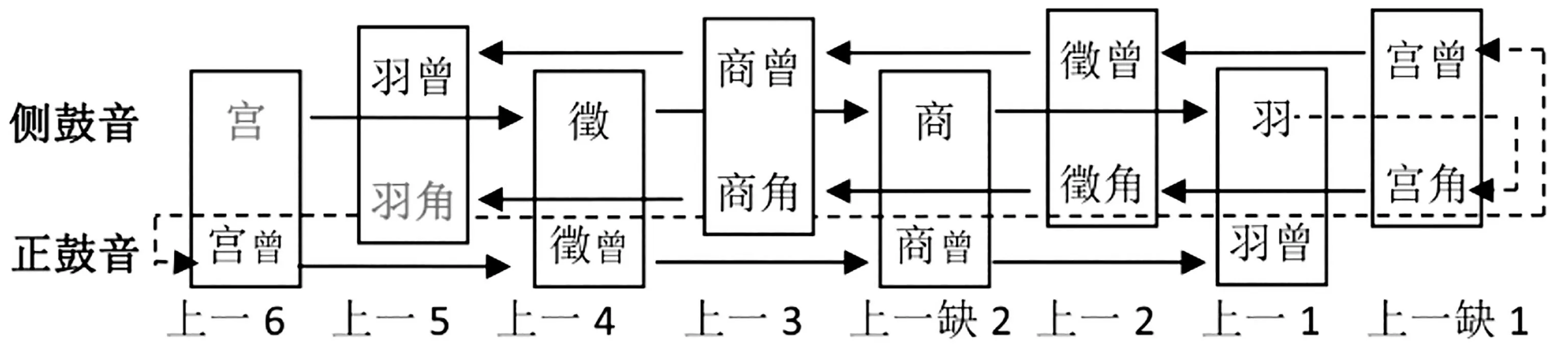

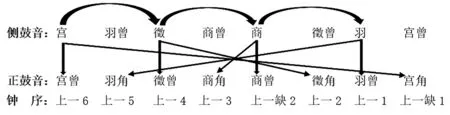

宋克宾通过观察上层一组钮钟钟体十二音位音程组合特点,推导出上层一组钮钟是以“宫”为起点、以“五度顺向、逆向排列表达十二音位五度相生”④同注②,第85 页。的观点。其推导的上层一组钮钟从“宫”开始的十二音位五度相生如图2 所示。

图2 宋文:曾侯乙编钟上层一组钮钟从宫开始十二音位五度相生图

二、黄大同、宋克宾曾钟律制归属研究方法存在的缺陷

不可否认,黄、宋二位学者开拓了曾钟律制研究的新路径,为曾钟律制的进一步研究提供了新的思路。但笔者认为,黄、宋二位学者完全抛开测音数据,仅依据铭文标音进行曾钟律制研究的方法存在缺陷。

(一)从理论十二音位排列样式推导的十二音位生成方式不具唯一性

目前关于曾钟律制归属虽无定论,但学界也有一定的共识————在十二音位中处于核心及基础地位的宫——徵——商——羽“四基”是按照五度定律法生成。黄文指出:

若将这具有连续相生关系的四“基”作为一个单元组的话,那么可以发现,在宫、徵、商、羽这四“基”依次四五度相生之后,四“角”是在四“基”之后,继续做四次四五度相生的产物;四“曾”则是在四“角”之后,再继续做四次四五度相生的产物。这样,从“基”为“角”“曾”的基础以及三分损益法四五度相生角度看,四“基”、四“角”与四“曾”之间的前后相生次序关系十分明晰,即在编钟音律相生过程中,十二音以四个音为一个单位组,共分三组————宫、徵、商、羽四“基”是第一组,四“角”是第二组,四“曾”是第三组。……上述由四次相生为一组、十二音共分三组的形态,是以横向相生关系而排列与呈现的……曾侯乙编钟十二音就显示出一种具有横向四五度关系与纵向大三度关系结合的、四个三音组的立体结构形态。⑤同注①,第100 页。

这段话表明:(1)十二音位生成的基本理论形态,是由连续四五度相生而得,即是按照三分损益法生成;(2)由“基——角——曾”构成的纵向大三度,只是以“四基”为基础作连续四五度相生后而形成的一种音程关系,与纯律生律法无关。作者从而否定了黄翔鹏先生从生律法角度揭示的具有纯律三度生律因素的“——曾”体系的存在,即“在曾侯乙编钟上,‘曾体系’并不存在”⑥同注①,第120 页。。

那么,从铭文标音入手进行推演,把由“四基——四角——四曾”构成的具有连续四五度音程关系的理论十二音位排列样式,看作是具有连续四五度相生关系的十二音位生成方式是否合理呢?答案应该是否定的。黄文的问题在于,并未对“四曾”为什么成为“四角”上方大三度做任何论证,而先入为主地认为“四曾”即为“四角”上方大三度。在此前提下,以横向四五度相生关系的“四基”为基础正好可以与“四角”“四曾”形成连续四五度音程关系共同构成十二音位,这样,仿佛就形成了十二音位的连续四五度相生链。可见,黄文这里把连接“基”音组与“角”音组的“羽”与“宫角”两音之间,以及连接“角”音组与“曾”音组的“羽角”与“宫曾”两音之间所形成的四五度音程关系,直接理解成了四五度相生关系。但十二音位呈现的连续四五度音程关系是否就一定为连续四五度相生关系这一问题,涉及乐学与律学两个不同层面的问题,仅从乐学层面的十二音位排列样式所能推导出的十二音位生成方式是不具有唯一性的。

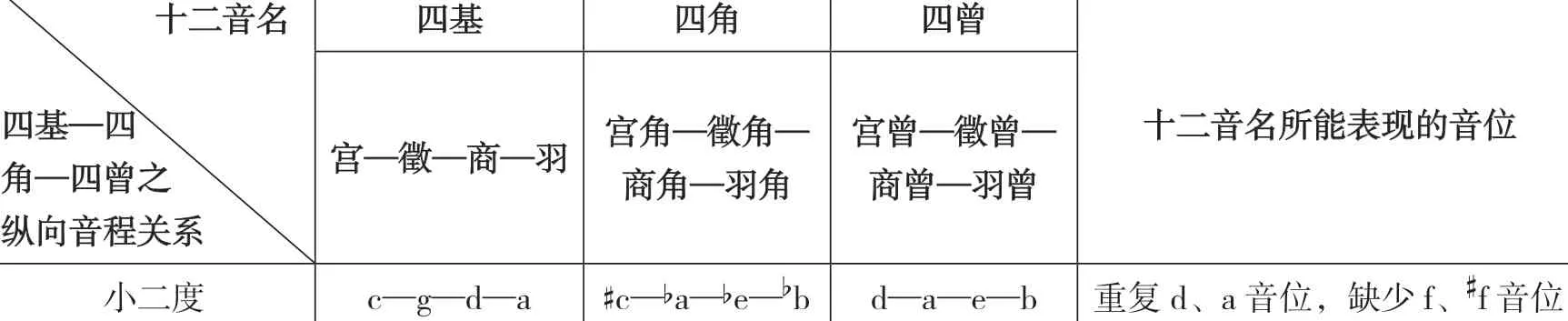

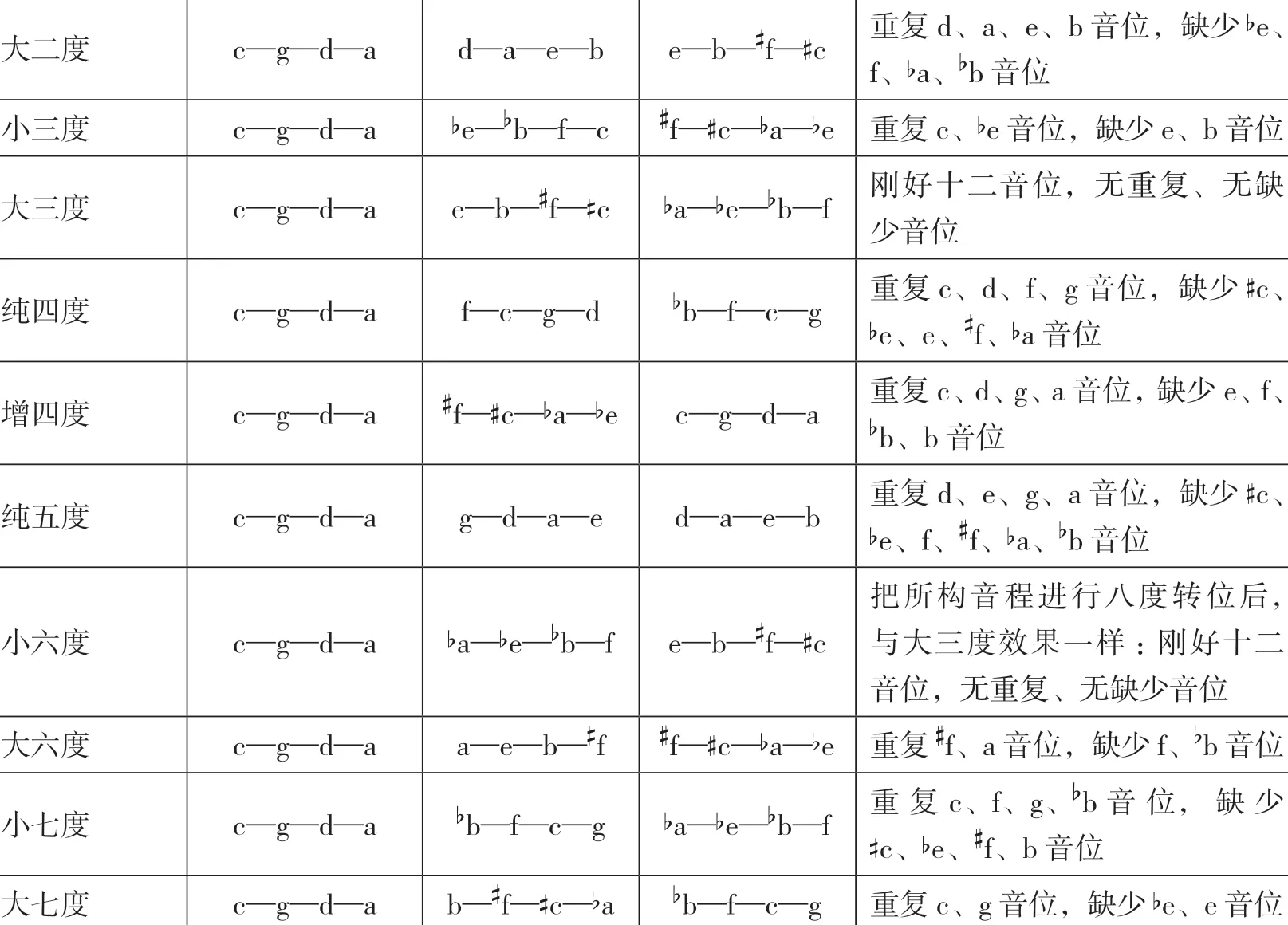

曾钟标音名表明,以宫、徵、商、羽“四基”为基础,分别加与“四基”呈大三度(或重叠大三度)的后缀字“四角”“四曾”共同构成十二音位。笔者经过对“四基”与“四角”、“四基”与“四曾”之间可能构成的各种音程关系(见表1)的假设演绎后发现,要想用“四基”“四角”“四曾”十二个标音名刚好能表现十二音位,“基”音分别与“角”“曾”之间形成大三度(或重叠大三度)就成为必然的音程选择,换作任何其他音程关系都无法达到十二标音名刚好能表现十二音位的目的。

表1 四基——四角——四曾之间可能构成的纵向音程关系所能表现的音位数统计表⑦本表十二音位的现代音名采用c——♯c——d——♭e——e——f——♯f——g——♭a——a——♭b——b 的形式;为了更清晰地显示出十二音位数,其中部分音程关系的构成采用了等音替代方式。

(续表)

从表1 可见,“四基”分别与“四角”“四曾”之间只有构成大三度音程时,才使得十二音名刚好能表现出十二音位,换作任何其他音程关系都会出现重复音位和缺少音位的情况。正因为在十二音位构建中这种必然的大三度音程关系的存在,使得图1(黄文)呈现的连接“基”音组与“角”音组的“羽”与“宫角”之间,连接“角”音组与“曾”音组的“羽角”与“宫曾”之间形成五度音程关系成为必然,这样,表面看好像刚好形成了具有连续四五度相生关系的十二音位生成图,但这只是作者按照自己思路做出的十二音位生成方式的解释。笔者认为,这种具有连续四五度音程关系的十二音位排列样式,并不一定就意味着是连续四五度相生关系的十二音位生成方式。一个十二音位组,在不考虑不同生律法的相应音位所产生音分值有不相同的情况下,仅从标音名所呈现的音位排列样式来看,相同的音位排列样式可以有不同生律法的解释。

比如,以下列“四基”“四角”“四曾”所构成的十二音位排列样式图(见图3)为例,不同的思路可以有不同十二音位生律法的解释。

图3 十二音位排列样式图

(1)以横向连续四五度相生关系的“四基”为基础,再继续做横向连续四五度相生后产生“四角”“四曾”,如黄文推导的那样,十二音位是按照三分损益法生成(见图1)。

(2)以横向三分损益法产生的“四基”为基础,再连续纵向上方大三度定律生成“四角”“四曾”,如李纯一先生指出的那样:“曾国音阶的构成是类乎纯律那样兼用五度定律法和三度定律法”。⑧李纯一《曾侯乙编钟铭文考索》,《音乐研究》1981 年第1 期,第63 页。十二音位生律方式可以呈现如图4。

图4 李纯一所指十二音位生成图

可见,在没有能体现不同生律法生成的十二音位的音律数理作为依据的情况下,相同的十二音位排列样式可以有不同的生律法解释,因而,从铭文标音呈现的理论十二音位排列样式推导的十二音位生成方式并不具有唯一性。

(二)从钟体十二音位音程组合样式推导的十二音位生成方式不具唯一性

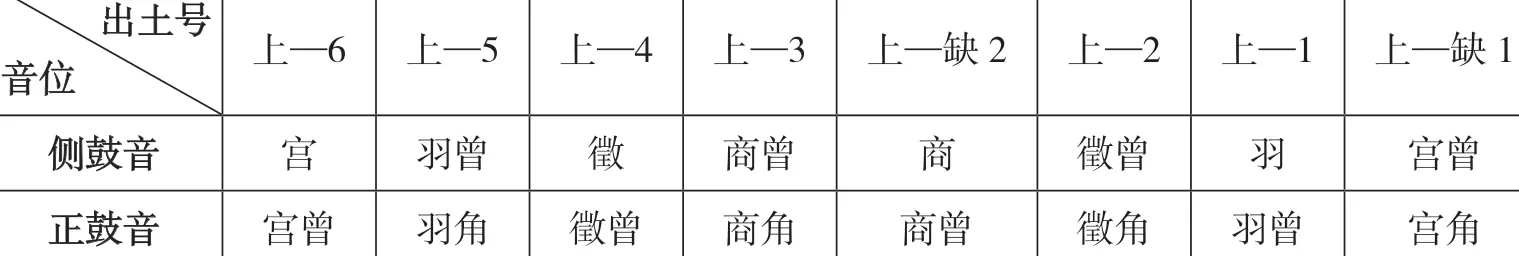

宋文具体选择上层一组钮钟,通过观察钟体标音名呈现的十二音位音程组合特点,进而对其生律法进行推断。作者在补足2 件缺失大三度钟使得上层一组成为8件钟后指出:

通过还原,上层一组钮钟除了每钟双音为“大三度”外,显现出第二个特征:相隔一钟,“四基”“四角”“四曾”按照五度关系交叉排列。

……如果以最低音钟上——6 钟侧鼓音宫为起点、上——1 钟侧鼓音羽与上——5 钟正鼓音羽角为转折点,呈现为十二音位的五度相生关系。

……上层一组钮钟很可能是用大三度钟展示十二音位的五度相生。

……既然上层一组钮钟的乐学内涵是用大三度钟表现十二音位的五度相生,就明确反映出曾侯乙编钟的生律基础是五度相生。从上层一组钮钟展现的音列结构不难看出,这里的大三度只是双音编钟的音乐性能或乐器条件,而不是生律法。⑨同注②,第85、86、90 页。

作者之所以会有如此推论,其依据是上层一组钮钟的钟体十二音位,呈现出从“宫”开始成连续“五度顺向、逆向排列”的音程排列规律,这正好与五度相生律的连续五度生律方式相吻合。那么,把上层一组钮钟钟体十二音位呈现出的连续五度音程关系,直接理解成是连续五度相生关系是否合理呢?恐怕也难以做出肯定的回答。

正如作者在文中推演的那样,要在一钟双音均为大三度的乐器条件下来呈现十二音位,至少要用到8 件钟,而且必须要重复“四基”组、“四角”组、“四曾”组的其中一组音才能实现。在铸钟实践中,乐工选择了重复“四曾”组,并以“宫曾”为最低音,“四基”“四角”“四曾”以相隔一钟成五度关系交叉排列的音程组合样式来表现钟体十二音位。至于乐工为什么会做出如此选择,作者在文中具体阐述了几点原因。笔者对作者解释的原因是基本认同的。但笔者认为,钟体十二音位呈现出连续五度音程关系,并不意味着就是十二音位的五度相生。从表面看,这种连续五度的音程关系,只是刚好偶合了作者认为的五度相生的生律特点而已,换言之,这只是一种“五度相生”的生律假象。实际上,上层一组钮钟钟体呈现出来的连续五度关系的音程组合样式,只是在8 件大三度钟的乐器条件下并以“宫曾”为最低音来安排十二音位的一种必然结果。笔者倾向认为,选择用这种音程组合样式的初衷,应该是出于某种乐学意图的考虑,而不是为了表明某种律学意图。从钟体十二标音名呈现的音程组合样式,来对十二音位生律方式进行推断的律制归属不具有唯一性。

比如,以宋文所列用8 件大三度钟来表现十二音位的“曾侯乙编钟上层一组钮钟音列补充表”(见表2)为例,不同思路可以有不同生律法的解释。

表2 宋文:曾侯乙编钟上层一组钮钟音列补充表

(1)如宋文所言:“如果以最低音钟上——6 钟侧鼓音宫为起点、上——1 钟侧鼓音羽与上——5 钟正鼓音羽角为转折点,呈现为十二音位的五度相生关系。”⑩同注②,第85 页。(见图2)

(2)上层一组钮钟十二音位也可以解释成如黄翔鹏先生指出的那样,由五度定律法和三度定律法生成。⑪黄翔鹏《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》,《音乐研究》1981 年第1 期,第39 页。图5 中重复的“四曾”不再划线标出。以上——6 钟侧鼓音宫为起点,以横向连续五度定律法依次生成徵、商、羽而成为“四基”,再以“四基”为基础纵向下方三度定律分别生成宫曾、徵曾、商曾、羽曾“四曾”,纵向上方三度定律分别生成宫角、徵角、商角、羽角“四角”。那么,上层一组钮钟十二音位生律方式可以呈现如图5。

图5 黄翔鹏所指十二音位生成图

可见,相同的钟体十二音位音程组合样式,可以有不同的生律法解释,因而,从钟体标音名呈现的十二音位音程组合样式推导的十二音位生成方式不具唯一性。

因此,笔者认为,在没有某种生律法产生的音律数理作为依据的情况下,很难确定上层一组钮钟钟体音程组合样式体现的就是十二音位五度相生的律学内涵。笔者更倾向认为,上层一组钮钟全由一钟双音大三度构成的十二音位排列样式,与上层二、三组钮钟全由一钟双音小三度构成的十二音位排列样式,以及与中、下层甬钟由一钟双音大、小三度混合构成的十二音位排列样式,很可能只是当时乐工从乐学实验的角度出发,在一钟双音大、小三度的乐器条件下,尝试用以上三种不同钟体音程组合模式,来表现十二音位而呈现出的不同十二音位排列样式;换言之,钟体的一钟双音大、小三度本身,就只是用于音位布局而不是生律法的体现。以往研究中在对“四基”“四角”“四曾”测音数据分析的基础上,认为曾钟具有三度定律法的观点中所指的具有生律法意义的“三度”,是指由“四基”“四角”“四曾”构成的理论十二音位中的“四基”与“四角”、或“四基”与“四曾”、或“四角”与“四曾”之间构成的理论三度音程,而不是指一钟双音正、侧鼓音的钟体三度音程;即乐学实践层面的一钟双音钟体三度音程,不宜与律学层面具有生律法意义的理论三度音程相混淆。

三、余 论

综上,笔者认为,如果忽略测音数据的数理因素,而仅从曾钟标音名的角度来看,无论是从分析由“四基”“四角”“四曾”构成的理论十二音位排列样式入手,还是从观察由“四基”“四角”“四曾”形成的钟体十二音位音程组合特点入手,都无法对曾钟律制进行确定性的判断。因为,无论是五度相生律、纯律抑或十二平均律所生成的十二音位,从各相应音位的标音名来看,是无法看出本质区别的。几种律制之本质区别,主要还是因为它们的生律方法不同而导致的相应音位的实际音分值不同。若单从标音名的乐学角度入手,以上几种不同律制所生成的十二音位,完全可以排列出相同的音程结构样式;而一种律制生成的十二音位,也可以排列出不同形态的音程结构样式来。十二音位音程结构样式呈现的只是乐音间的形态逻辑关系,很难从中推导出体现音律数理逻辑关系的生律法来。在没有能体现不同生律法生成的十二音位的音律数理作为依据的情况下,人们可以按照自己设想的十二音位排列或音程组合样式,做出自己所认为的曾钟生律法的解释;也可以按照自己对于曾钟生律法的设想,来排列出相应的十二音位排列或音程组合样式来。总之,仅从标音名的十二音位排列或音程组合样式的角度来看,不同思路可以有不同的十二音位生成方式的解释,照此方法推论的曾钟律制归属并不具有唯一性。因此,笔者认为,在不依据能体现音律数理逻辑关系的测音数据的情况下,仅从分析曾钟标音名呈现的乐音间的形态逻辑关系入手来进行曾钟律制研究的路径值得商榷。

“律是构成律制的基本单位,当各律在高度上作精密的规定,形成一种体系时,就成为‘律制’。”⑫缪天瑞《律学》,人民音乐出版社1996 年版,第1 页。因而,律制研究离不开能体现数理逻辑关系的具体音律,如果缺乏能够体现数理逻辑关系的律高作为参照,而仅从分析十二音位的音程结构样式入手,研究者所作出的律制归属推断肯定是不完善的,也缺乏说服力。因此,测音数据在曾钟律制研究中不仅不可或缺,而且至关重要!

我们必须承认曾钟在钟体音律上存在误差的客观事实。⑬关于造成曾钟音律误差的原因,韩宝强认为有三个因素:“第一是合瓦形编钟振动特性,第二是编钟复杂的调音方式,第三是钟匠本身听觉能力所致。”除此以外,他还指出另有一个关键因素就是与当时的科技水平有关。现代人用非常精密的测音仪器去测量在当年铸造时就无法做到十分精准的编钟乐器,其测音数据不与任何律制的理论数据精确吻合是一个必然的结果。在现有条件下,对测音数据的精准度过于苛求是一件不现实的事情,也大可不必!正因为存在着测音数据的不确定性,既往建立于测音数据基础之上的曾钟律制归属研究,由于研究者思路不同因而得出不同的结论是可以理解的。虽然出土后的曾钟存在着无法获取其原始理论音律及铸钟音律的实际情况,但是并不意味着测音数据对曾钟律制归属研究变得毫无意义。笔者认为,研究者需要重点考虑的是能否通过对现有曾钟测音数据进行研究(排列、组合),寻找出能体现某种律制生律特点的总体倾向?如果答案是肯定的,那么其必将有助于推动曾钟律制归属研究进一步接近真相。因而,在曾钟律制归属研究过程中,全面正视每一个测音数据就成为无法回避的事情。在研究这些表面看来几无规律可循的测音数据时,应该坚定一种认识:在各种可能的生律法中,虽然曾钟的钟体音律与理论数值会有所偏离,但是偏离后的钟体音律数值,也应该是与其原本使用的生律法生成的理论数值最为接近。以往基于测音数据的曾钟律制研究结论之所以会受到质疑,测音数据客观上存在误差固然是其重要原因,另一方面原因应该是与研究者根据测音数据得出了结论,但却没有把每一个钟体音位具体是如何生成的,以及全套编钟的整体生律机制阐述清楚有关。

有鉴于此,笔者尝试提出曾钟律制归属研究如下思路:通过分层分组列出并观察曾钟每一个乐音的测音数据,判断其更接近何种律制相应音位的理论音分值,如果这种更接近的律制理论音分值能体现出某种律制的生律特点及规律,即可判断曾钟律制倾向;具体分析每一个钟体音位的生成路径,并对全套编钟的整体生律机制进行阐述。篇幅所限,笔者这一曾钟律制归属研究思路将另文论述。