南曲曲牌“排场”六论

2022-11-15文◎王宁

文◎王 宁

本文所论之“南曲”,指运用于南戏和昆剧等戏曲之南曲,是与运用于杂剧、昆剧当中的北曲相对而称的。也只有运用于戏曲情景当中的南曲,才更适宜探讨声情与排场问题,因而不包括散曲之属。

作为戏曲术语的“排场”,其含义有狭义、广义之分。广义指戏曲在舞台演出时的场上安排。①广义排场内涵丰富,在戏曲折子之间,包括关目安排诸如故事叙述的顺序和情节伏应、冷热场次的调剂、大小场的安排、演员劳逸的和谐、故事节奏的处理、大收煞小收煞的安排等。在折子内部,则包括了曲牌和套数的安排技巧,是否运用复套?具体采用什么样的复套?选择什么样的宫调和曲牌?是否需要隔尾和不入套曲?人物如何上下场?何时上下场?唱式是怎样的?是独唱,轮唱还是同场?是否需要加科白?科介如何和唱词结合?等。在舞台表演内容确定后,排场其实更多体现为一种序列。参见王宁《昆剧折子戏研究》,黄山书社2013年版,第85 页。狭义则专指曲牌、套数与特定戏剧情景、情感氛围的对应性设计,体现为一种根据特定文词内涵,选用对应性曲牌的填词技巧。本文所谓排场,是就其狭义而言。

排场对于曲牌体戏曲至关重要,涉及剧本创作、打谱编曲等多个环节。就剧本创作而言,某场次能否选择与表现内容相适合的曲牌套数,是戏曲成败的关键。作者须根据故事情节的声情悲欢、情景类型、节奏紧慢、人物声口,进而考虑曲牌的大小(曲)、粗细、快慢、悲欢,并做出针对性选择。就打谱编曲而论,其也只有在切当的排场基础上,才可能最大程度汲取前代积累的曲牌音乐成果,为特定的曲词找到最淋漓尽致、最恰如其分的音乐呈现,达成文学和音乐的完美和谐。可见,要想成为“当行作手”,必须首先掌握排场技巧。

一

对很多戏曲学者而言,排场是一个相对生僻、艰涩的话题。一方面,排场涉及场上问题,这本身就是一些学者的弱项。加之排场涉及的曲牌之学今已几成冷门绝学,故当今戏曲研究涉及排场者,确乎不多。②俞为民先生和台湾曾永义先生是少数关注排场问题的两位学者。前者论说参见《昆曲格律研究》之第九章“昆曲南曲曲调套式述例”,南京大学出版社2009 年版,第145 页。后者见其论文《论“排场”》,载《曾永义学术论文自选集·甲编》“学术理念”,中华书局2008 年版,第71 页。

即使放眼古代、近现代,能论排场者也寥寥无几。台湾戏曲专家曾永义先生曾针对学界阙欠,撰写《说“排场”》长文,其于《清代之前文献上所见的“排场”》一节梳理前代涉及排场的论述,上溯元代杂剧,下至清代咸丰、同治年间的杨恩寿、梁廷枏,搜罗丰富,所获颇多。但如以本文所指之狭义定义衡量,很多论述都还算不上排场理论。③如《长生殿·例言》与《桃花扇·凡例》均出现“排场”字眼,但前者指“关目情节”,后者意在“局面境界”,均与曲牌排场含义大异。参见《曾永义学术论文自选集·甲编》,第74 页。再以明代曲论“双璧”之一的王骥德《曲律》为例,全书也仅在“杂论第三十九”(下)提到自己曾有想法,想建议沈璟在曲谱中将曲牌分成细、中、紧三等,这恐怕是王氏最接近曲牌排场的论述了。④王骥德《曲律》“杂论第三十九”(下)记:“作谱,余实怂恿先生(宁按:指沈璟)为之,其时恨不曾请于先生,将各宫调曲,分细、中、紧三等,类置卷中,似更有次第,今无及矣。”参见俞为民、孙蓉蓉《历代曲话汇编·明代编》第二集,黄山书社2009 年版,第129 页。

近现代排场理论略见数家,许之衡、王季烈、吴梅均有相关论述。其中,又以许、王二人所论更为细致、系统。许氏《曲律易知》第八章“论排场”一节洋洋数千言,将南曲排场列为欢乐、悲哀、游览、行动、诉情、过场短剧、急遽短剧、文静短剧、武装短剧九类,并论及排场变异。王季烈《螾庐曲谈》,列欢乐、游览、悲哀、幽怨、行动、诉情六门,再加普通、武剧、过场短剧、文静短剧四类,与许氏所论颇多类似。⑤《螾庐曲谈》卷二“论作曲”之第四章“论剧情与排场”,参见《历代曲话汇编·近代编》第三集,黄山书社2009 年版,第411 页。吴梅《南北词简谱》,对很多曲牌的使用场合作了具体说明。另周贻白在《中国戏剧发展史》中,也有“南戏曲调与排场”的相关论述。

基于以上考察,曾永义《论排场》一文遂将最早的排场理论归于近代许之衡(1877——1935)。而比较许氏与王季烈、吴梅等人论述可见,王、吴所述与许氏确有显见的承袭关系。尔后《昆剧曲牌套数范例集》(南、北套)从音乐声情角度入手考察曲牌,其排场论述也未见新异。故迄今为止,许之衡其实已被视作戏曲排场理论的开山祖师。而他自己在《曲律易知》(1921年初版)第八章“论排场”开首也曾说:“且向来论曲之书,未论及此。”⑥参见《历代曲话汇编·近代编》第三集,第81 页。这也颇有自我作祖之意。如果将许氏理论做一个准确的时间定位,大约在20 世纪初。

《九宫谱定》排场理论的发现,不仅推翻了这一定论,还将排场理论的发轫提前了大约300 年。

迄今所见,署名东山钓史、鸳湖散人编辑的《九宫谱定》,当为最早对南曲曲牌排场做系统总结的理论著述。该书系曲谱,现存清代金阊绿荫堂刻本,未标署刊刻时间。编辑者之一的东山钓史即查继佐,是明末清初江浙一带著名文人。查氏生逢昆曲兴盛,长期豢养家班,其家班即著称当时的“十些班”。他爱戏成痴,七十六岁那年在临死前三天,因其继配蒋夫人六十岁预庆,仍被扶到堂中观剧,四时乃归卧室。⑦参见清沈起撰《查东山先生年谱》,《续修四库全书》“史部·传记类”,上海古籍出版社2002 年版,第516、533 页。查氏生于明神宗万历二十九年(1601),卒于康熙十五年(1676)。据此判断,该曲谱的撰著至迟也应在清初。

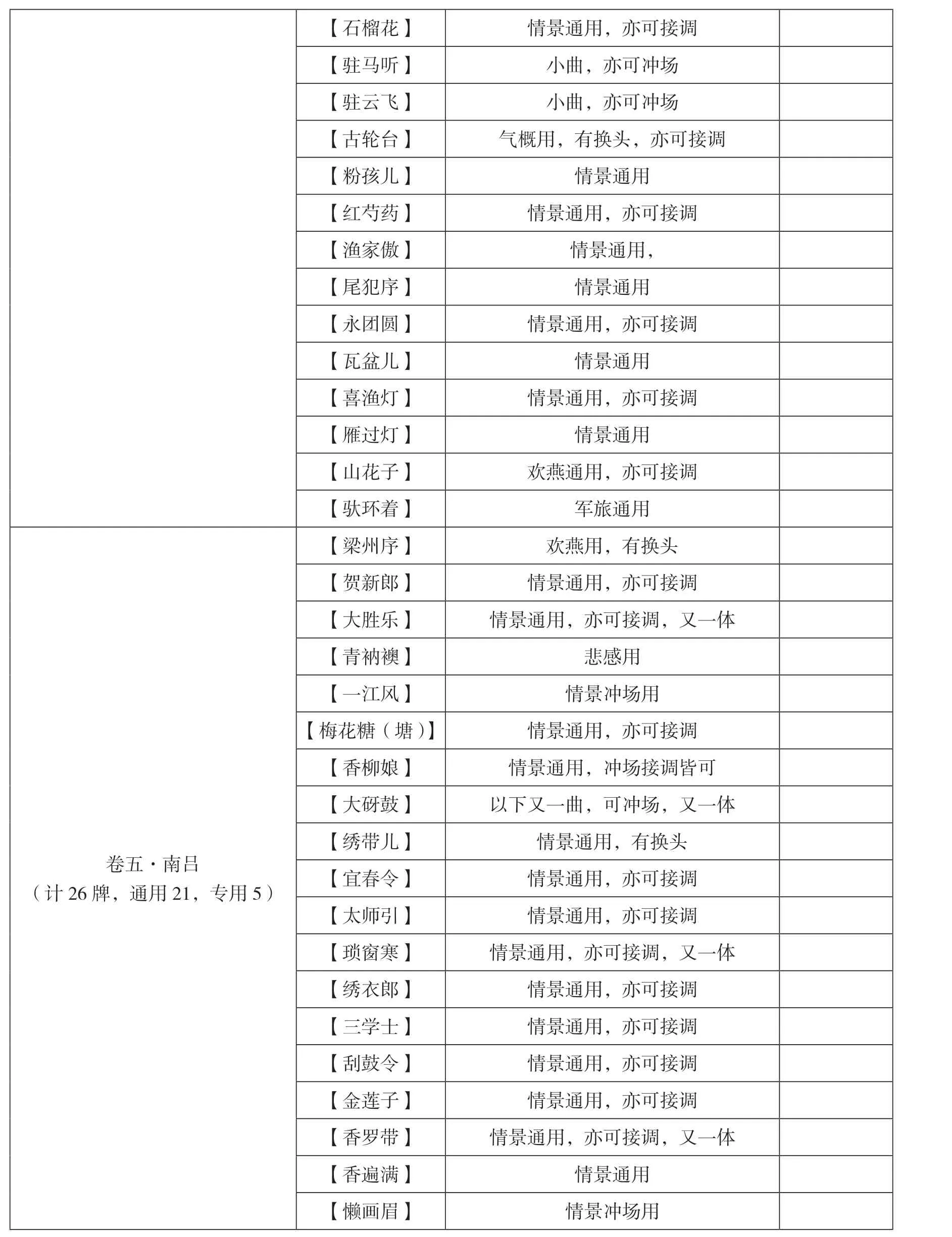

然而,学者对这部曲谱的关注多在“凡例”和“总论”。二者除有些录自王骥德《曲律》外,另有多条原创足称珍贵。由于书中对曲牌排场的总结标识都隐藏于目录当中,故多年以来一直未引起重视。其实该书目录中,很多曲牌下面都标注了曲牌的声情特点和使用场合。对此,其“总论”最后一条“用曲合情论”解释说:“凡声情既以宫分,而一宫,又有悲欢、文武、缓急等,各异其致,如宴饮、陈诉、道路、军马、酸凄、调笑,往往有专曲,约略分记第一过曲之下。然通彻曲义,勿以为拘也。”⑧《九宫谱定》“总论”,金阊绿荫堂刻本,第9 页。本文涉及此书者,均以此版本为据,特此说明。尤值注意的是,这种标识并非个别现象,而是形成了一定规模(见文末附表1、2)。

《九宫谱定》全书十三卷,目录中将曲牌分黄钟、正宫、仙吕、中吕、南吕、越调、商调、双调、仙入双、羽调、大石调、小石调、失宫调等十三大类分列,其中标注有声情和情景的曲牌共计一百四十二个。这些曲牌又分为通用曲牌和专用曲牌两大类。所谓通用曲牌,即目录当中标识“情景通用”者,是适合用在一般和普通场合的曲牌;所谓专用曲牌,则指各具不同声情,适合用在具体、特定场合者。进一步考察,这些专用曲牌又分为凄恻(凄感)、(小曲)冲场、行路军旅、欢宴(燕)、哀苦、数说、悲感、气概、接换(赚)等不同场合。如果再加细分,这些场合又可以分为情景和声情两大类。属于情景类的有:冲场、行路军旅、欢宴(燕)、数说、接换几种;属于声情类的有凄恻(凄感)、哀苦、悲感、气概等。其中,前一类之欢宴(燕)则兼有情景和声情双重指义。总起来看,这些类型已基本涵盖戏曲当中常见的情景和声情,初成体系。

故暂且抛开排场实践的历史源头不谈,单就理论而言,南曲曲牌的排场理论起码可以上溯到大约四百年前的明末清初,而并非一百年前许之衡的《曲律易知》。从《九宫谱定》标识曲牌数量之大、类型之完备也可看出,在南曲系统,根据曲牌声情、情景的不同来确定其使用场合,这种做法似乎当时已为作者和曲家所习见和公认。尤其是专用曲牌的大量出现,足以说明这是一个长期累积形成的结果。然而,与此极不匹配的是,如此重要的理论问题,在当时一些重要的戏曲理论著作如王骥德《曲律》、李渔《闲情偶寄·词曲部·演习部》当中竟均无涉及,这不免令人费解深思:在当时的戏曲圈子里,这究竟是不泄之秘?还是既成共识?

二

从实践到理论,必有一个逐渐积累、沉淀的过程。接下来的问题是,在形诸文字的南曲曲牌排场理论出现之前,这种做法到底可以上溯到什么时代?它是否长期以来就以潜在方式在实际操作层面支持着南曲系统的戏曲创作?

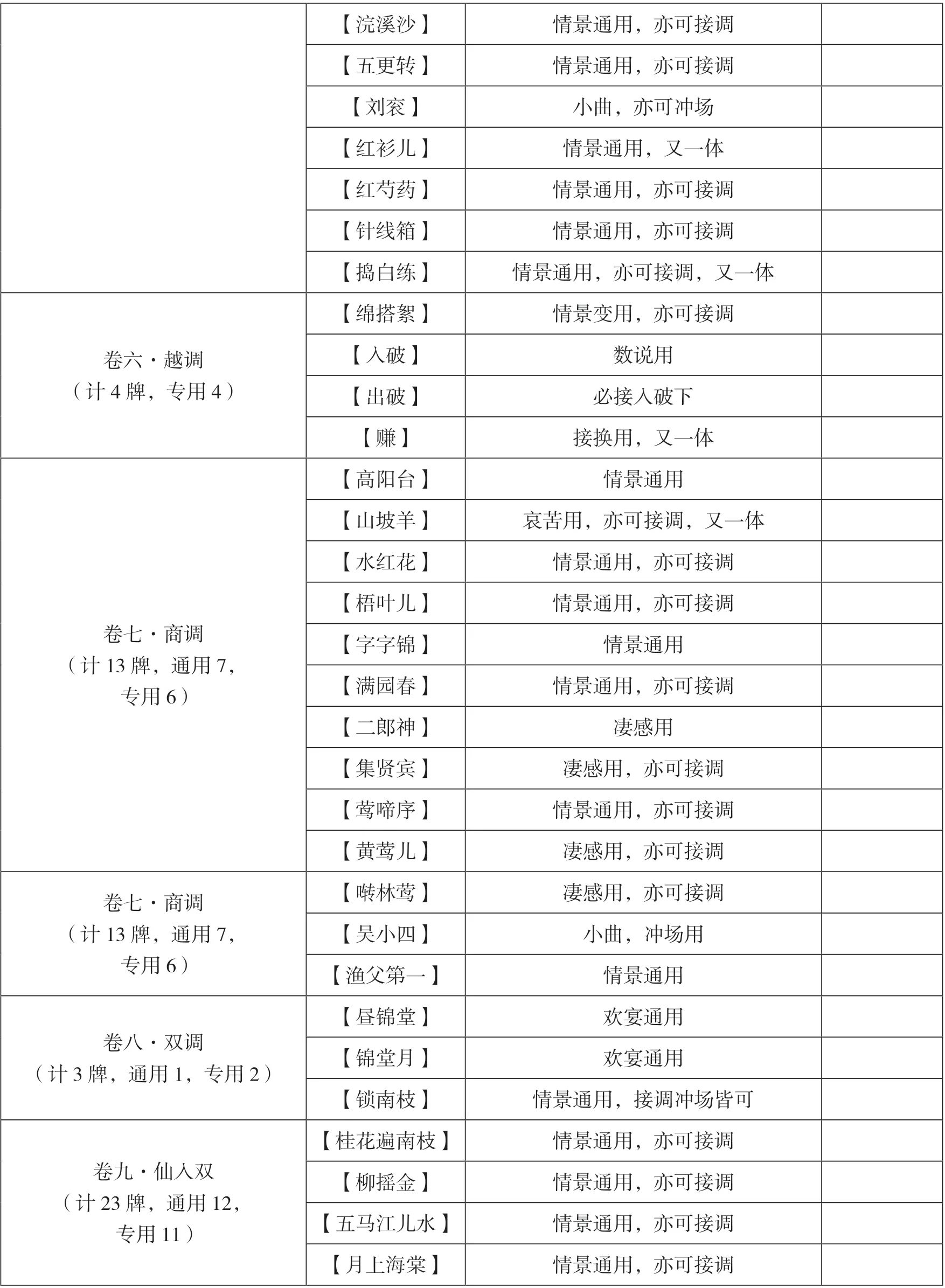

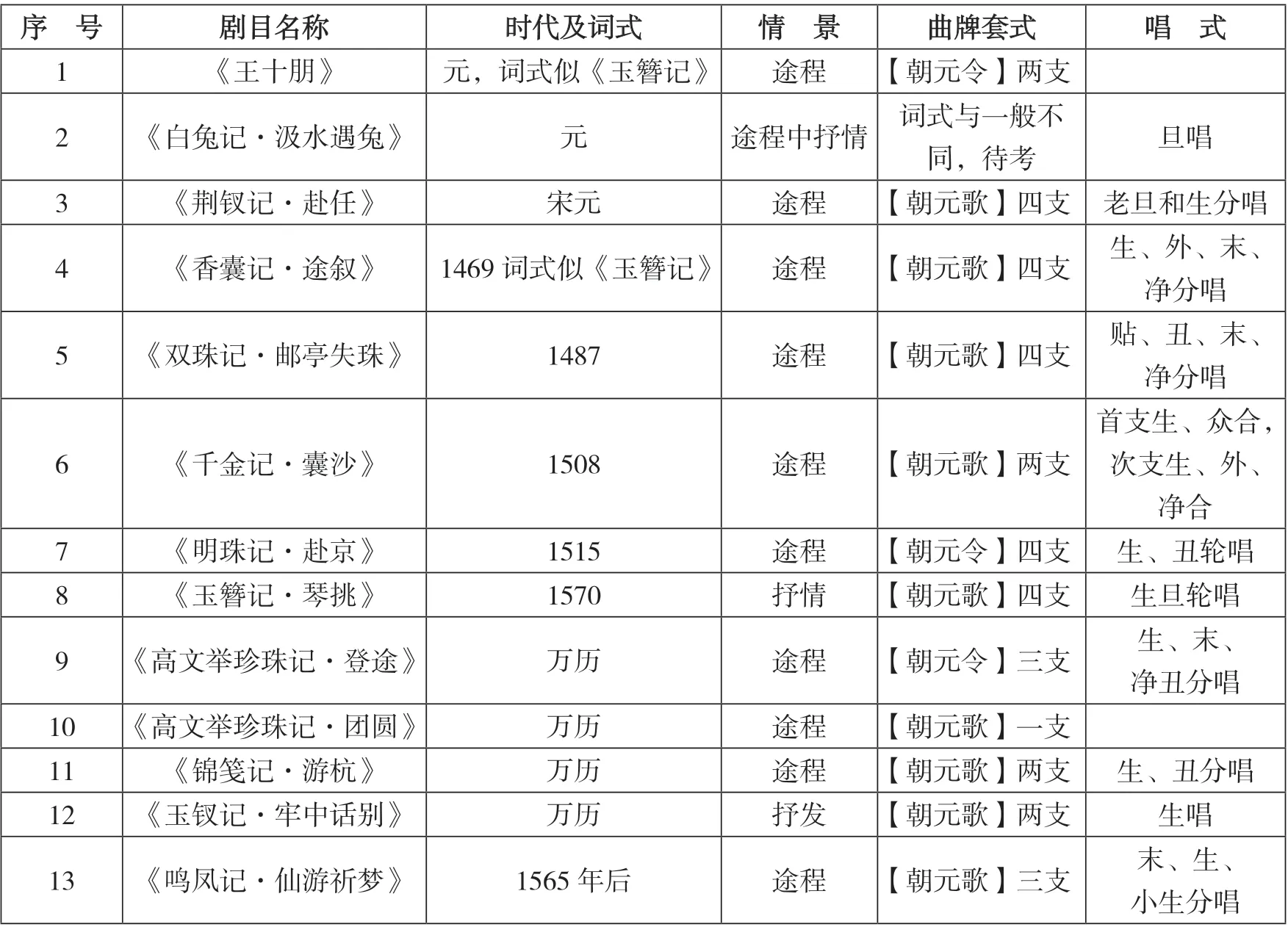

为了完成追溯,我们随机选择考察了五个在昆曲时代声情和情景都比较特殊的曲牌。除【朝元歌】外,其余四牌的考察时段设定上限到南戏盛行时期,下限到明末。文本则以《六十种曲》为主,重点在通过曲词内容和故事情节考察这些曲牌的使用场合,结果又有惊人发现。

这几个曲牌分别是:【朝元歌】【山坡羊】【一撮棹】【步步娇】【急三枪】。其中,【山坡羊】属于声情类,【朝元歌】【急三枪】【步步娇】属于情景类,【一撮棹】则兼有声情和情景双重属性。具体分析时,对【朝元歌】⑨关于【朝元令】和【朝元歌】两个曲牌的关系,多数学者以为二者系“同曲异称”,也有学者以【朝元歌】为集曲。本文暂从前说,一并论之。曲牌做了比较细致的考察,在考察时段和考察要素两方面略加拓展延伸。以下据考察结果分述如次。

【朝元歌】曲牌,《九宫谱定》收于“仙吕入双调”,下注:“行路军旅通用,亦可接调。”关于曲牌渊源,《昆曲曲牌与套数范例集》云:“此牌源出南戏《琵琶记》”,误!⑩参见王守泰主编《昆曲曲牌套数范例集·南套》上册,上海文艺出版社1994 年版,第286 页。其实,在更早的南戏《王十朋》当中已有使用。

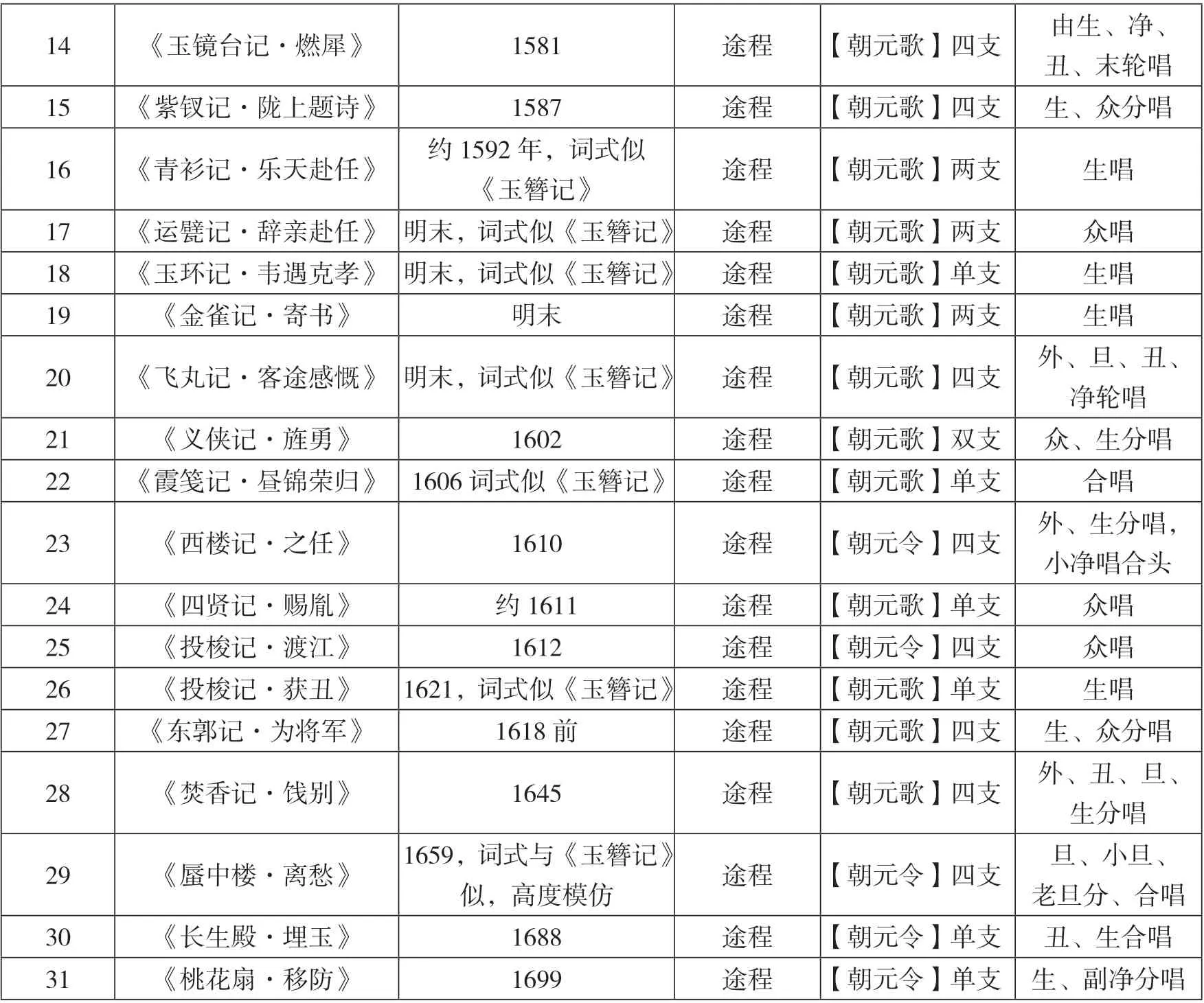

透过表格(见附表3)可见,在长达数百年的运用过程中,【朝元歌】(【朝元令】)曲牌长期以来一直保持着多方面稳定性。在考察对象当中,其施用场景和声情仅有少数例外:一是《玉钗记·牢中话别》,表达冤苦情绪,另外《白兔记·汲水遇兔》虽然也属于抒情,但由于是三娘汲水途中所唱,其实也未脱离“途程”;二是《玉簪记·琴挑》和刻意模仿《玉簪记》的《蜃中楼》,也是抒情性质的细曲。除此之外,该曲牌的稳定性从宋元南戏一直延续到清代传奇,未曾有大的变化。

第一,就使用场合而言,目前发现的31 例当中,除3 例外,其余均用于途程、行路场合。⑪由于对清代传奇的考察数量有限,所以,清代【朝元歌】的排场情况仍有待进一步考察。目前这个考察大致可以看到清代之前该曲牌的使用场合。其曲文内容也多涉及路途所见景物,多有抒发途程之中人物情感者。

第二,【朝元歌】(【朝元令】)曲牌长期以来一直以“孤牌”的面目出现,其联套多以“孤牌自套”形式,通过四支或两支连用构成套数,尤以连用四支的情况更加普遍。偶然会用单支,但排场并未发生变化。尽管会与同宫调的其他曲牌组合运用在同一折子或单出中,却并未组合成套。“孤牌”的这种属性,显示了声情属性从宫调到曲牌的下移,这种声情特征较之宫调声情说显然更加清晰和准确。至于其“自套”的组合方式或来自词乐的“联词体”,联词体中可以单牌叠用,也可以多牌合用,即通过多章连用来抒写,多用以叙事。后来“曲”之小令联章,其实就源自“联词”中的单牌叠用,并直接促成了“孤牌自套”的联套方式。所以,我们通过考察南戏现存的大量孤牌,可以更真切感受到其“宋人词而益以里巷歌谣”的音乐特色。

第三,该曲牌长期保持着比较固定的词式,早期南戏《王十朋》词式在1699 年写成的《桃花扇》中仍得以严格保留:二曲均十三句,前曲仅第七句不韵,后则句句入韵。句式则完全一致,且少用衬字。从附表涉及例曲可见,该曲叠用时的换头也保持了相对稳定,除《西楼记》中以集曲形式完成换头外,其余均在部分句式上通过小变达成换头。再以该曲首句和第三句的重字格式(第二、四字重复)为例,这种句式虽非曲牌固定程式,但自南戏《王十朋》就有,此后则一直 延续,共有9 例保持。考察作品的具体年代可以发现,这种做法很可能是出于对名剧《玉簪记》的模仿。上面9 例中,仅有早期南戏《王十朋》《香囊记》早于《玉簪记》,后出的几例则均在《玉簪记》之后,故这种可能性不可轻易否定。尤其是李渔《蜃中楼》传奇,首曲除了曲格严格模仿《玉簪记》外,句中用字也刻意仿习。

第四,该曲的唱式也比较有特点,由于多以孤牌连用形成自套,故其曲子多由诸角色轮唱。也常有众人合唱的情况,显现为同场大曲。从具体戏剧情景和曲辞判断,这些行路场景的曲子曲速应该比较快,适合用在过渡场次。内容则多叙事而少抒情,与后来成为经典的《玉簪记》变例不同。就具体角色而言,参与合唱、分唱、轮唱的角色,涉及生、旦、净、末、丑、外诸角。以粗细性质来判断,曲牌似乎属于可粗可细性质,并非《玉簪记》那样的慢板抒情细曲。

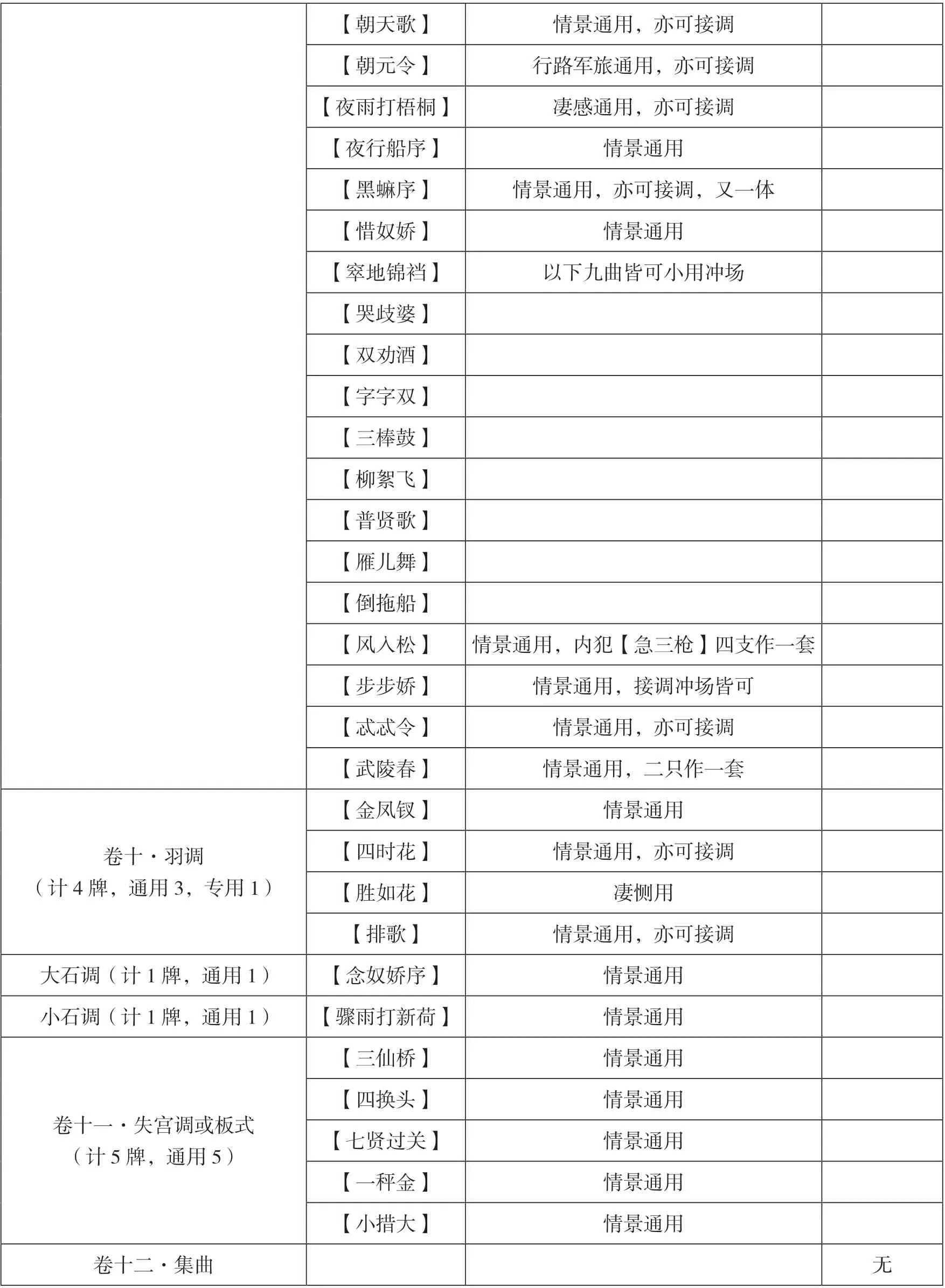

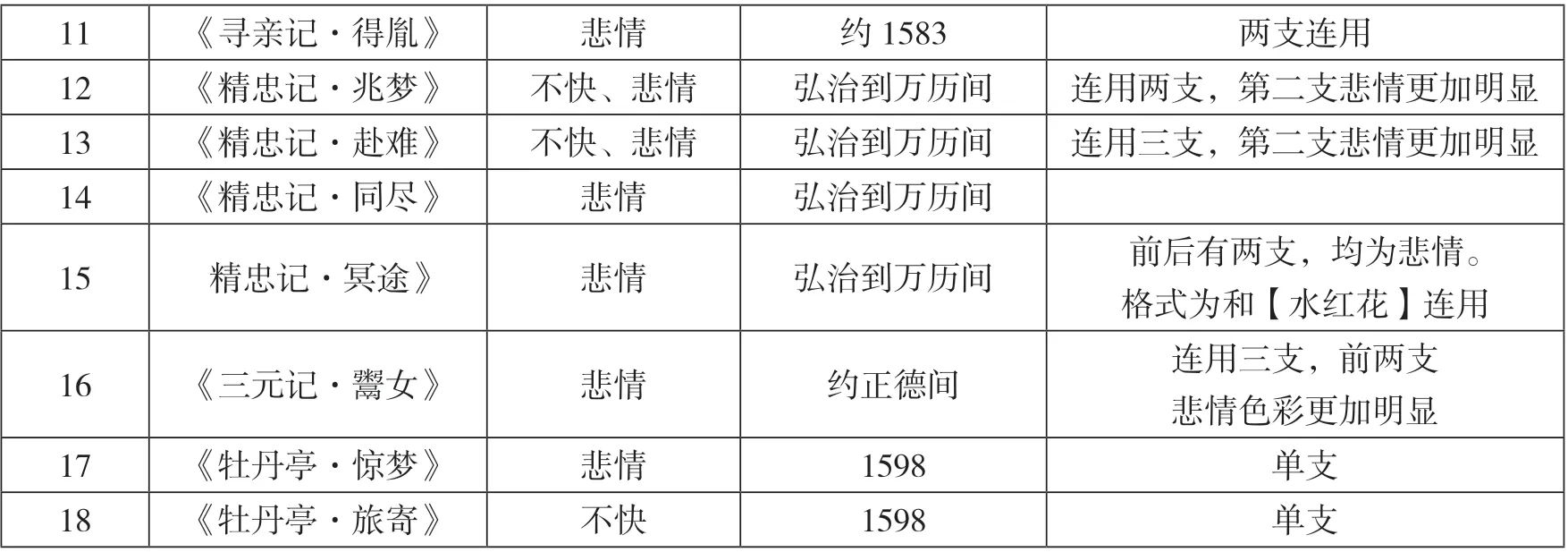

【山坡羊】曲牌,《九宫谱定》收于“商调过曲”,下注云:“哀苦用,亦可接调又一体。”其较早见于《荆钗记》,统计所见18 例曲文(见附表4),均表现悲情或不快情绪,概无例外。具体用法也多为自套型,即通过连用几支构成套数来叙事抒情,即上文所谓“接调”。个别情况下以单支形式出现在复套前部。从中大约可以看出,这个曲牌的音乐个性也比较强,较难与其他曲牌联套。但例曲当中有与【水红花】连用的情况,不只一次,值得注意。【山坡羊】声情固定在悲伤和不快方面,其源头可以上溯到早期南戏。通过分析曲文所在剧目可见,这在明代南戏当中仍是比较普遍的做法,趋于程式化,前后的承袭十分显见。如果再仔细考察各时段曲文的句式特点可以发现,名剧《琵琶记》的曲文句式曾对后世产生过重要影响,应为该剧比较频繁的演出和刊刻所致。

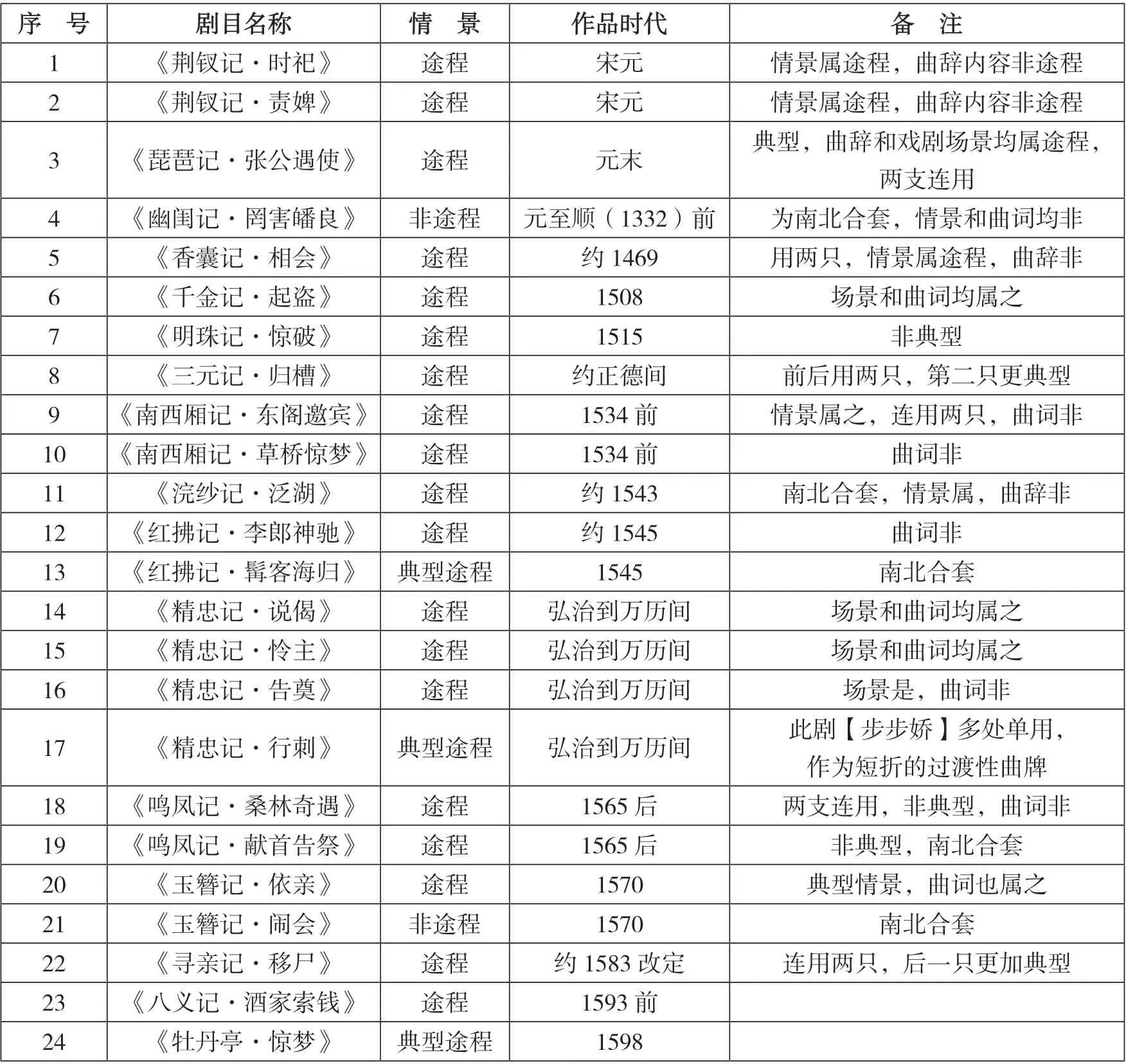

【步步娇】曲牌,《九宫谱定》收入“仙吕入双调”,注云:“情景通用,接调冲场皆可。”与我们考察结果不尽一致。该牌较早见于南戏《张协状元》第四十一出,《六十种曲》中最早见于《琵琶记》。尽管在是否典型性上仍存在差异,但从表格(见附表5)可以看出,自《琵琶记》到《牡丹亭》的几百年当中,【步步娇】曲牌都运用在途程场合,没有例外。多数情况下,该牌是通过组合其他曲牌形成套数,以南套形式表现途程情景。偶尔会单独用在过渡性短折,有冲场意味。整体看来,【步步娇】曲牌的途程特性十分明显,其延续性也比较显见甚至惊人。我们所说的典型类途程,是指故事场合处于途程节点,且曲词直接描写途程内容,抑或与途程密切关联者。照此标准,表格中所列很多尚不属典型途程类型,故《九宫谱定》才称其“情景通用”。具体到运用场合,该曲牌不论是套牌孤用(如附表5 中所见,连用两支),或者入套(如《牡丹亭》),抑或使用在南北合套,都多保持途程特性。

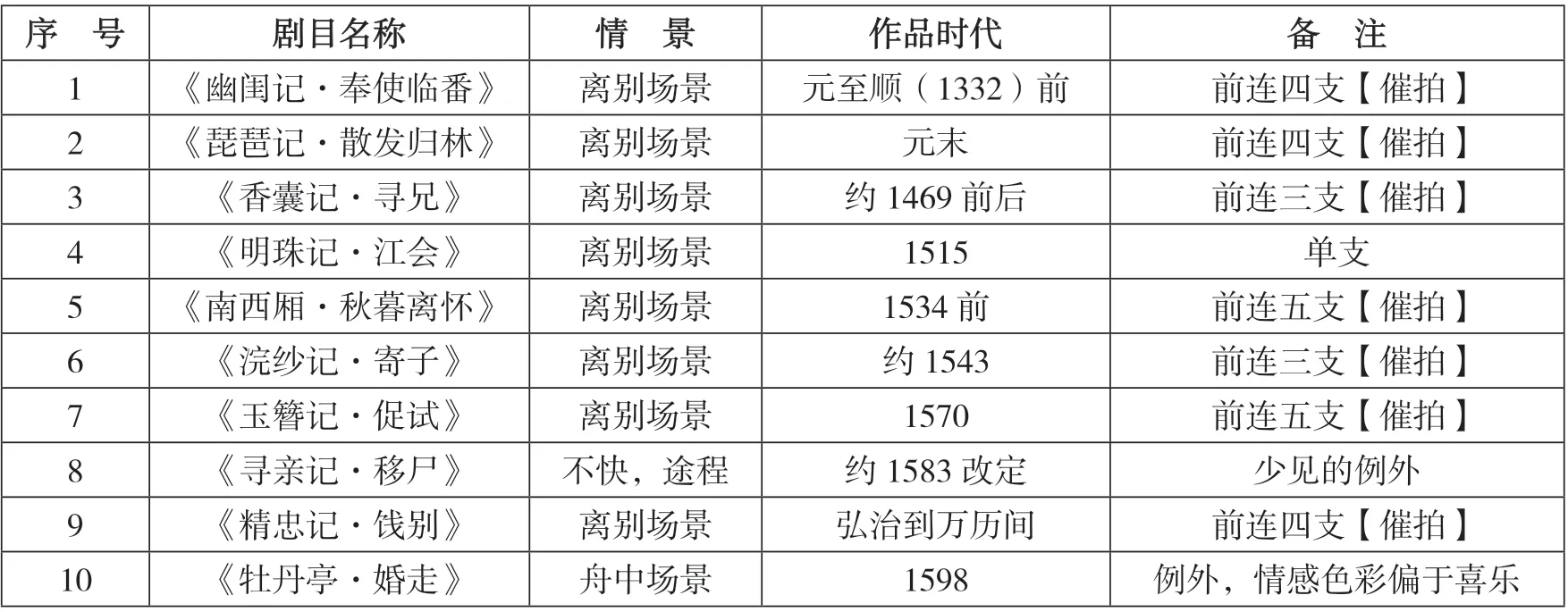

【一撮棹】曲牌,《九宫谱定》收录于“正宫过曲”,未注明使用场合。所统计10 例中,最早见于《幽闺记》。明确使用在离别情景的有8 例(见附表6),占据绝大多数。该牌的排场特性在《九宫谱定》当中未加说明,但由于它一般都与【催拍】连用,而后者一般都用于离别场合,故其使用场合有着显见的“牵连”因素。特殊的离别情景也决定了其曲词内容的情感色彩,“悲莫悲兮生别离”,因用于离别场合,故曲词自然以抒写悲情为多。因而,此排场兼有情景和声情双重属性。从具体剧目看,这种用法在南戏和“明人改本戏文”时期都比较流行,且出现频率较高。⑫“明人改本戏文”是采纳南戏专家孙崇涛先生的说法,他提出:在素常戏曲史提到的南戏和明清传奇之间,存在一个可以概括为“明人改本戏文”的独立阶段。参见《明人改本戏文通论》,《文学遗产》1998 年第5 期。之后又能被《玉簪记》等作品继承,显示了较好的承继性。

其实,另外两个例外也没有完全摆脱原有排场:南戏《寻亲记》中,曲词表现的“不快”情绪与主流做法表现“悲情”在声情角度类似;《牡丹亭·婚走》(《如杭》)一折,用该曲牌表现舟中情景,当是借用了曲牌【一撮棹】语词的本意,与主流做法表达途程的离别情景也比较接近。可见,两处例外对于这种固定排场的颠覆并不彻底。

涉及联用,该曲牌主要是独支跟在【催拍】之后,采用与其连用的方式。吴梅《南北词简谱》提出,该牌一般用于套数之末,代替尾声,与【哭相思】类似。⑬《吴梅全集·南北词简谱》上册,河北教育出版社2002 年版,第298 页。具体使用时,【催拍】往往连用三到五支,再接本牌。《昆剧曲牌套数范例集》提出,二者主腔并不相似,故不能视作一个套数。⑭《昆曲曲牌套数范例集·南套》上册,第498 页。但二牌声情相似,共同组成一个离别场景和氛围。且这种用法在考察对象中占比较高,可以视作定式。

【急三枪】曲牌,《九宫谱定》未收录,其“仙吕入双调”过曲【风入松】牌下注云:“情景通用,内犯【急三枪】四支作一套。”该牌向有争议,焦点在命名上。钮少雅、钱南扬一直反对使用这个曲牌名称。但包括沈璟、吴梅在内的很多曲家持相反意见。钮少雅和钱先生之所以反对,是因为这本是一个集曲。【急三枪】因习见和常用,出现了正曲化趋势,被按照正曲来对待了。如集曲【九回肠】就将【急三枪】作为集曲对象,这显然有违“集曲不能再集”的集曲原则。由此也能看出【急三枪】被视作正曲的弊端。按照钮少雅的说法,与【风入松】组合的两个曲牌(很多作品都合在一起,标作【急三枪】),前面一段儿应该叫作【犯衮】,为【风入松】犯【黄龙衮】,后面一段儿应该叫作【犯朝】,即【风入松】犯【四朝元】。⑮这一说法为钮少雅所坚持,钱南扬先生则继承之。参见钱南扬《琵琶记校注》“第37 出注释”,中华书局2009 年版,第216 页。在实际运用过程中,【急三枪】除了和【风入松】连用外,曲牌篇幅(句数)也存在差别。看来此牌多年来都存有异说,须进一步澄清考辨。

这个曲牌之所以称为“急三枪”,主要因其多三字句,句短语促,故称“急”。典型例证是在《清忠谱·拉众》和《麒麟阁·大闹花灯》中,由于这个曲牌使用得当,均起到很好的叙事效果。用许之衡的话说,颇有“以简驭繁”之妙,起到了“将比较繁杂的场面进行简要概括”的作用。⑯《历代曲话汇编·近代编》第三集,第93 页。

在被统计的案例中(见附表7),【急三枪】最早出现于《荆钗记》。10 例当中,急叙事占据多数,且一般出现在非集曲场合。用以表现不快以及复杂情绪的也占有一定比例,多出现于【九回肠】集曲。这也正迎合了“九回肠”的字面含义。可见,该曲牌的使用场合大致可分两种:一种是情景类,针对叙事;一类是声情类,针对抒情。

非集曲情况下,【急三枪】与【风入松】大致形成了固定组合:正如《九宫谱定》所注:“情景通用,内犯【急三枪】四支作一套。”如《南西厢》第三十五出“诡媒求配”中,其曲牌组合方式为【风入松】——【急三枪】——【风入松】——【急三枪】,此正是四支为一套之例。《蕉帕记》第二十九出“陷差套式”与之略同。这里所谓“内犯”,应指【急三枪】其实是【风入松】犯其他二曲所致而言。可见,这种组合不仅由来已久,且早在几百年前的《九宫谱定》中已有总结。从使用方式看,该牌从不单独使用,均和【风入松】组合成套。关于其声情,《昆曲曲牌套数范例集》称其“多用于不愉快的剧情气氛”,也是一种归纳方法。⑰《昆曲曲牌套数范例集·南套》上册,第817 页。根据我们对该牌使用场合的系统考察,由于其表现声情涵盖惊慌、愤怒等多种类型,而情景和气氛角度的“急”却比较显见、统一,故不如概括为“急叙事”更为恰当。

以上五支曲牌均属随机抽取。从中可见,其排场技巧的“早发”和“一贯”都高度一致,没有例外。所谓“早发”,是指这些曲牌早期的排场实例都可以上溯到南戏时代,起码在元代后期和明代早期戏文中,都已经出现了曲牌排场和声情定型之实例。所谓“一贯”,是指早期南戏的这种排场技巧,经过历代作品的中继,最终在昆曲盛行的时代仍得以存续。联系被考察作品的分布年代可见,这其实是一个一直未曾中断的流程,在时间上具有显见的贯穿性质。由于这五个曲牌是随机选取的,据此更加可以确定:南曲曲牌的这种程式化用法不仅历史悠久,而且十分普遍。

其曲牌类型包括两大类,一类是孤牌,另外一类是套牌。孤牌由于一般只通过重复使用几支形成自套,所以,它的声情更加单纯集中,使用场合也比较容易概括和总结。从这个角度看,曲牌排场理论也显然更适合于孤牌,故上面例证中孤牌居多。在《昆曲曲牌套数范例集·南套》当中,我们可以为这一论点找到更多证据,该书标注声情约40 例曲牌,孤牌也占据了绝大多数。⑱《昆剧折子戏研究》,第77 页。套牌是可以入套的曲牌,其曲牌排场往往体现为与套数一致的情况。如前引《九宫谱定》“总论”最后一条“用曲合情论”云:“凡声情既以宫分,而一宫,又有悲欢、文武、缓急等,各异其致,如宴饮、陈诉、道路、军马,酸凄、调笑,往往有专曲,约略分记第一过曲之下。”⑲《九宫谱定》“总论”,第9 页。这里的“约略分记第一过曲之下”,显然是就套数的声情而言,只是把它标记在“第一过曲”下面罢了。

所以,严格讲,排场技巧不仅体现在曲牌,也某种程度反映在套数或宫调层面。或者说,有些曲牌的排场技巧,其实是通过套数的使用场合来反映和体现的。

综上所述,今天仍然存活于昆剧舞台的曲牌排场技巧,其实承继的是几百年前南戏的做法,且在从南戏到昆剧的发展过程中代有继承,一直存续。借助【朝元歌】等几个曲牌的贯通式考察可见,这种发源于几百年前的做法,在文本方面起码到“南洪北孔”时代仍传承有序,班班可考。从南戏到传奇的这种贯通,从另一个侧面证明了南戏和传奇的一体关系。当今有些学者之所以强调南戏和传奇的“不可分”和“不必分”,正是考虑到二者在艺术层面的类似和趋同。⑳南戏专家俞为民先生近年也倾向于这种说法,笔者在《明代南戏六题》当中也明确提出二者之“不必分”“不可分”,参见《江淮论坛》2017 年第4 期。而排场规律的揭示,更为这一论点提供了全新的强力支持。

三

对排场的累积和沉淀现象,首先可以做一种最直观的解读。

它源于南戏和传奇作家在填词时的一种习惯做法————依曲牌例曲填词而非依曲谱填词,即参照手头常见的戏曲作品当中该曲牌的曲例,进行模仿填词。由于古代供戏曲作家填词使用的曲谱并不十分普及,可以想见,很多作者在填词时,更多依据的是戏曲作品提供的现成例曲。如我们曾经考察清代戏曲作品当中的【山坡羊】曲牌,发现很多曲格并不符合曲谱当中的句式格律,却与早期名剧《琵琶记》高度相似。甚至是《琵琶记》曲文当中的衬字,也被当作定式模仿。当然,除了模仿句式,曲牌使用场合也是被模仿的重要对象。当很多戏曲作者不知道某曲牌具体施用于什么场合时,常常参照前人作品尤其是经典作品的做法,如法炮制。这样辗转抄袭的结果,必然形成曲牌使用场合的延续性固化,形成排场技巧。

然,把这种理论的生成完全归因于历代戏曲作家的前后仿习,显然并不合理。戏曲是场上艺术,它的创作尤其是曲牌创作必须接受舞台实践的检验。《九宫谱定》之所以能够形成系统理论,很显然这种技巧是经过多年的舞台实践检验的。换言之,除了以上提到的直接、显见的原因,这种技巧一定在内部契合了南曲系统戏曲实践的基本需求,存在戏曲音乐本身内在的深刻缘由。

其实,仔细推究可以发现:这种理论的深层,反映的是南戏和明清传奇当中普遍存在的“破套”现象,折射出南曲系统套数功能的相对弱化和曲牌重要性的相对凸显。《九宫谱定》没有沿袭金元时期的“宫调声情说”,而是把声情和排场问题放在曲牌层面予以概括,总结出一百四十多支曲牌的声情特点和排场规律,这种明显的“下移”既有历史的原因,又有现实的需要。

宫调、套数和曲牌,本是构成曲牌音乐体系的不同组织和单元。一个宫调统帅若干曲牌,这些曲牌又可以服从具体的表现需求,根据一定规则形成曲牌组合,即套数。可见,曲牌是构成套数的最小单元,从宫调到套数,再到曲牌,其规模逐次递减。

而论及戏曲音乐声情时,较早出现的为宫调层面的宫调声情说,见于元代周德清《中原音韵》和燕公楠《唱论》,即“仙吕宫清新绵邈”云云。㉑㉑ 《中原音韵》所论,参见《中国古典戏曲论著集成》册一,中国戏剧出版社1959 年版,第231 页。《唱论》所述,见同书第161 页。但二者似略有不同:《唱论》所引,前多一“唱”字,如:“仙吕调唱,清新绵邈。南吕宫唱,感叹伤悲。”似乎是对歌者的歌唱要求,而非单纯曲子本身音乐属性的概括。㉒ 正如很多戏曲著述指出的,宫调声情说其实在北曲也不尽符合,有些学者以为这是宋词时代的产物,到元代已经不合时宜。参见王守泰《昆曲格律》,江苏人民出版社1982 年版,第194 页。但整体看来,与明清时期比较,金元时期宫调声情说仍比较流行。据此,一个宫调内的曲牌,在声情属性上具有一致性,会整齐划一地显现出相对确定的音乐特征和声情属性来。㉒㉑ 《中原音韵》所论,参见《中国古典戏曲论著集成》册一,中国戏剧出版社1959 年版,第231 页。《唱论》所述,见同书第161 页。但二者似略有不同:《唱论》所引,前多一“唱”字,如:“仙吕调唱,清新绵邈。南吕宫唱,感叹伤悲。”似乎是对歌者的歌唱要求,而非单纯曲子本身音乐属性的概括。㉒ 正如很多戏曲著述指出的,宫调声情说其实在北曲也不尽符合,有些学者以为这是宋词时代的产物,到元代已经不合时宜。参见王守泰《昆曲格律》,江苏人民出版社1982 年版,第194 页。但整体看来,与明清时期比较,金元时期宫调声情说仍比较流行。

之后各种曲论中,也不乏“套数声情说”。如对于北曲而言,由于套式严谨,恪守一套一宫一韵等基本原则,曲牌数量、顺序相对固定,因而其宫调声情多有可移至套数层面者。只是与前代系统的宫调声情说比较,这种说法已比较鲜见而已。近代许之衡在《曲律易知》当中,也在此基础上,将套数声情分为悲喜、文武、粗细几个类别。

但不论是宫调、套数还是曲牌,其排场都是依据声情来确立的,都是根据声情的不同来确立使用场合。以此为出发点,我们认为:南曲曲牌声情和排场理论的定型,应该有着一个长期磨合、逐步成型的过程,是伴随着早期宫调声情说的慢慢消解和套数声情说的逐步细化而渐次形成的。

梳理元明戏曲理论相关论述可见,作为系统理论,金元时期比较盛行的宫调声情说,到明代中叶已为业界抛弃。王骥德《曲律》卷二“论宫调第四”:“吴人祝希哲谓:‘数十年前接宾客,尚有语及宫调者,今绝无之。由希哲而今,又不止数十年矣。’”㉓㉓ 参见《历代曲话汇编·明代编》第二集,第63 页。㉔ 其原论曰:“未论雅部,只日用十七宫调,识其美劣是非者几士?数十年前尚有之,今殆绝矣!”见文渊阁四库全书本《怀星堂集》卷二十四。参见《历代曲话汇编·明代编》第一集,第227 页。㉕ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第57 页。㉖ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第62、63 页。祝希哲即著名书画家祝枝山,生活于明天顺四年(1461)到嘉靖五年(1527)。他的这段论述,具体见《重刻中原音韵序》。㉔㉓ 参见《历代曲话汇编·明代编》第二集,第63 页。㉔ 其原论曰:“未论雅部,只日用十七宫调,识其美劣是非者几士?数十年前尚有之,今殆绝矣!”见文渊阁四库全书本《怀星堂集》卷二十四。参见《历代曲话汇编·明代编》第一集,第227 页。㉕ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第57 页。㉖ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第62、63 页。据此判断,则最迟到正德年间(1506——1522),原本盛行的宫调声情说已经消失于吴中士夫之口。

对此现象,有学者从乐理角度予以解读,如王骥德曾质疑:“又古调声之法,黄钟之管最长,长则极浊;无射之管最短,(应钟又短于无射,以无调,故不论)短则极清。又五音宫、商宜浊,徵、羽用清。今正宫曰惆怅雄壮,近浊;越调曰陶写冷笑,近清,似矣。独无射之黄钟,是清律也,而曰富贵缠绵,又近浊声,殊不可解。”㉕㉓ 参见《历代曲话汇编·明代编》第二集,第63 页。㉔ 其原论曰:“未论雅部,只日用十七宫调,识其美劣是非者几士?数十年前尚有之,今殆绝矣!”见文渊阁四库全书本《怀星堂集》卷二十四。参见《历代曲话汇编·明代编》第一集,第227 页。㉕ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第57 页。㉖ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第62、63 页。王骥德生活的年代,南曲已兴而北曲日衰,且北曲盛行时期的套数,在南曲系统已经显现出完全不同的状况。因而,把北曲盛行时期的宫调声情说套用到南曲系统,显然是不合时宜了。对南曲套数的废弛,王骥德也并非没有认知,但他却归咎于《琵琶记》和《拜月亭》:“南、北之律一辙。北之歌也,必和以弦索,曲不入律,则与弦索相戾,故作北曲者,每凛凛遵其型范,至今不废;南曲无问宫调,只按之一拍足矣,故作者多孟浪其调,至混淆错乱,不可救药。不知南曲未尝不可被管弦,实与北曲一律,而奈何离之?夫作法之始,定自毖昚,离之盖自《琵琶》《拜月》始。”㉖㉓ 参见《历代曲话汇编·明代编》第二集,第63 页。㉔ 其原论曰:“未论雅部,只日用十七宫调,识其美劣是非者几士?数十年前尚有之,今殆绝矣!”见文渊阁四库全书本《怀星堂集》卷二十四。参见《历代曲话汇编·明代编》第一集,第227 页。㉕ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第57 页。㉖ 《历代曲话汇编·明代编》第二集,第62、63 页。按照王骥德的说法,在《琵琶》《拜月》之前的早期南戏,应该像北杂剧那样严格恪守宫调和套数的,但事实却并非如此。检索考察早期南戏也可以发现,早期南戏当中的套数原本就处于一个松弛、散乱的状态。故相对于北杂剧,南戏套数的松弛和消解,本是一个南北曲的差异问题,并非王骥德所说“早期严谨、后期废弛”能解释得清。

其实,进入戏曲的南曲和北曲,由于文学表达需求不同,因而产生不同的音乐需要,进而导致戏曲中的南北曲在曲牌和套数运用方面形成差异:北杂剧是格律化体制,如诗歌之五绝、七绝一样,规模体式都整齐划一。不管故事长短,均压迫或拉长至“一本四折”,鲜有越矩者。在乐体角度,也就显现为常说的“北曲四大套”。南戏则不同,它是根据叙述故事的长短来决定剧本的体制规模,整体上呈现出更强的“缘事性”。这种着眼点的不同,导致二者在曲牌和套数安排方面也判然有别。

南戏的缘事性表现在套数和曲牌上,是根据叙事需要灵活安排曲牌和套数,根据文体的需要灵活变通乐体,这一点和北杂剧严谨刻板的做法完全不同。这种灵活主要表现在以下几个方面。一是复套的增加,即不像北杂剧那样,一个套数组成一折(出),而是根据叙事的需要,常常在一(出)折子内灵活运用多个小套数。在一出(折)之内,当故事情节细分为更加短小的段落时,经常会对应性使用多个套数达成音乐方面的细分和切割。稍加留意就能发现,明清传奇当中,占据多数的并不是像北杂剧那样的单套,而是复套。二是增入曲的增加,即一个折子(出)当中,除了套曲外,另外会根据剧情增加个别曲牌,这种现象也十分普遍。三是南北合套的使用,是具有对证、质对色彩的戏剧情景经常采用的复套形式,但在剧场演唱时常被简化。四是南北混套的出现和增加,即因应剧情,在某一折(出)当中灵活采用南套和北套。五是“孤牌自套”的增多,即有些比较孤僻的曲牌,通过连用多支(【前腔】)构成套数,这种套式逐渐增多。六是一个总的表征:短套和简套大量存在。由于套数的破解成为常态,就使得零碎型的短套、简套大量增加,二者由于机动灵活,更方便组合排列,因而大行其道。

所以,北杂剧套数在南戏方面的破解,归根到底是顺应戏曲叙事需要产生并发展的,是文本和文学表现需求在音乐层面的反映,是乐体顺应文体需要而产生的调整和应变策略。在具体操作时,剧作可以根据剧中情节、人物转换、人物的声口切换,有时甚至是同一人物情绪和情感的不同层次等具体剧情,来灵活安排使用曲牌。这种需求发展到一定程度必然引起套数的破解,使得宫调和套数对于声情的主宰相对弱化,而曲牌声情的重要性逐渐增强。因之,以曲牌为主要着眼点的声情理论和排场技巧也得以凸显,出现常态化、理论化趋势。这正是南曲曲牌排场理论产生、发展的历史背景和现实土壤。㉗㉗ 南曲这种“破宫”“破牌”现象,另或与其曲源角度的“宋人词而益以里巷歌谣”有关。有些来源比较复杂的曲牌发展为“孤牌”,原因正在于缺少与他牌的和合性。

即此而论,套数的破解,恰恰可以视作南戏与北杂剧此消彼长的历史表征:北杂剧套式谨严,其声情在套数和宫调层面仍有迹可寻,故当北曲盛行之时,宫调声情说因而大行其道;南戏更重故事,具有更强的缘事性,基于宫调声情的套数因而趋于破解。故值南戏盛行之际,宫调声情说相应退潮,而曲牌声情说渐渐浮出水面。所以,王骥德将《琵琶》和《拜月》的作者判定为破律的罪臣,实是大大的冤屈。尽管《琵琶》和《拜月》就套式的谨严实不能与北杂剧相提并论,但两部作品实际上不过是承继了早期南戏的做法而已。何况《琵琶》所谓“也不寻宫数调”,原本也仅是为了强调下文的“风人”“动人”,断不应作为作品破律的自供状。

足见,南曲曲牌声情和排场理论的产生,其实是曲牌体音乐之声情论从宫调、套数层面下移到曲牌层面的结果,是南曲声情理论顺应戏曲文学表达需求,逐步清晰、具体的产物。从宫调声情、套数声情到曲牌声情,音乐的表情达意理论,有着一个由相对含混到逐渐清晰的进阶过程。同时,基于声情变化的排场理论,也渐趋合理、科学,更具操作性和实用价值。

将此现象放置到古代曲学的历史流程当中予以考察,我们发现:南曲曲牌声情和排场理论的发展,一方面是南曲代替北曲,继而擅胜一代的历史状态在曲牌音乐角度的反映;另一方面,它彰显了“以曲叙事”和“以曲抒情”的进一步发展,标志着“以歌舞演故事”的细化和进阶,是戏曲叙事功能逐步强化、不断发展的结果。

这种在宫调、套数声情基础上发展而来的曲牌排场理论,在南曲系统最终形成了一种宫调声情、套数声情和曲牌声情杂陈并存的状况。其中既有孑遗的宫调声情和排场理论,又有《曲律易知》所记“近悲伤者宜用商调,近喜情者宜用正宫”等;同时也有套数声情和排场的论述,如许之衡将套数声情分为三类:悲喜、文武、粗细。㉘㉘ 许之衡《曲律易知》第九章“论排场”,参见《历代曲话汇编·近代编》第三集,第90、101 页。但随着叙事和抒情需求的逐步细化,曲牌声情和排场理论遂逐渐占据主体,成为南曲曲牌使用方面最具实操价值的理论体系。

四

一个成熟的戏曲音乐体系,势必是规范和自由的统一:既有某些层面的固定规则,同时也给操作者提供足够的自由度和弹性空间。南曲曲牌排场理论也是如此,它并非只有严苛的规则,有时还具有足够的弹性。上文所论之南曲曲牌排场固化、规范化一面,它们构成了南曲排场理论的一个重要方面,属绝对性研究;与之相对的,是南曲曲牌排场还存在变异、流动的情况,它们构成曲牌排场理论的另一个层面,属相对性考察。南曲曲牌在使用情景和声情的变异和流动,彰显出曲牌体音乐的巨大张力和足够弹性,为文学和音乐的“和合式表达”提供了多种可能和丰富选项。

这种相对性可以从两个角度予以考察:一是流动性角度,包含“一牌多情(境)”和“多牌一情(境)”两种情况。前者体现为一个曲牌可以使用在多种情景;后者是多个曲牌可以使用在相同或类似情景。前者是“一对多”,指某一曲牌的使用情景和匹配声情存在一个较大的自由空间和流动场域。如就声情而言,有的曲牌既可以表现悲伤,也可以表现欢乐,可以称为“一牌多情”;就情景而论,有些曲牌对于各种不同的生活场景往往存在广谱式、全频道适应,可以称为“一牌多境”。如【金络索】有时用在悲哀场合,但又可用于一般情景。【四边静】本适宜用在战争场合,但也可用在普通情景。【风入松】和【急三枪】的组合,除了可以用于“急叙事”,也适用于普通情景。这种曲牌的变异,也可通过其所在套数的声情变异得到验证,如【好事近】(一或二)【千秋岁】(一或二)【越恁好】(一或二)【红绣鞋】(一或二)【尾】这个套数,一般用在欢乐场合,但《一捧雪》之《代戮》竟用在悲伤场合,这种变异,不能不说惊人。【南吕宫】的【引】【刷子带芙蓉】【渔灯映芙蓉】【普天赏芙蓉】【朱奴折芙蓉】【尾】套;【引】【忒忒令】【沉醉东风】【园林好】【嘉庆子】【尹令】【品令】【豆叶黄】【玉交枝】【江儿水】【川拨棹】【尾】套;【引】【醉罗歌】【醉归花月渡】【醉花云】【醉罗袍】【罗袍歌】【一封罗】套;这几个套数一般都用在普通和通用情景,但同时又均可用于抒情。套数如此,其间曲牌的声情自然也可以想见了。

当然,更多情况下,是有些曲牌本来就适用于中性的声情氛围和普泛化的戏曲情景。比如,【仙吕】孤牌【桂枝香】,在《六十种曲》中,该牌共使用78 例(含集曲)。考察曲牌使用的情景场合,以及曲词内容意涵,整体上处于一种散乱、纷纭状态,很难归纳固定规律。前述《九宫谱定》称其“情景通用,亦可接调”,也正是针对其这一特点而言。

而在《九宫谱定》当中,类似【桂枝香】的通用曲牌数量达92 个之多,远超具有固定声情和情景的专用曲牌数量。可见,在南曲系统,其实长期存在着一个在声情和情景角度广谱适用的“中性曲牌群体”。较之专用曲牌,它们在具体使用时往往具有较大自由度,在戏剧情景和声情场合选择上显示为一种比较自由的流动状态。

另外一种情况是“多对一”,属于“多牌一情(境)”。即很多曲牌由于特定音乐元素的制约,在使用情景和声情排场角度显示出趋同和一致的趋势来。比如,凡是【南吕宫】的曲子,一般都可以用来抒情。另如,许之衡在《曲律易知》当中提到的,“近悲情者宜用商调,近喜情者宜用正宫。”这种情况,其实是早期宫调声情说的孑遗。以上两种类型属于相对性的第一种情况。

与流动性并存的另外一种情况是变异,是指某些曲牌在声情相对固定和固化之后,后来的作品和曲家通过改变其原有的使用情景和声情场合,达成差异化甚至是截然相反的表达效果。这种变异又分两种情况:一种是通过个别曲牌对于传统用法的叛逆达成颠覆,如《玉簪记·琴挑》和《蜃中楼·离愁》当中【朝元歌】曲牌的使用,就一反此前该曲牌固定使用在途程类场景的常套,用以抒发男女幽情,属于个别对一般的突破;另外一种,则显示为某曲牌声情和情景段落式的变异,即原本固定于某一声情和情景的曲牌,大约从某一时间节点开始,其声情和情景发生齐一式变异,形成了后期对前期的颠覆性创新,如【太师引】曲牌。

在存在一些较为固定的排场规律的同时,南曲曲牌一直以来也同时以两种形式为曲牌的自由运用留下了足够的弹性空间:一是“一牌多情(境)”和“多牌一情(境)”;二是借助对既定声情和用法的反叛和创新达成排场声情的扩张。由此可见,所谓南曲的排场理论,其实是一个既有一定固定规范,又有足够调整空间和伸缩弹性的意义表达和转化系统。排场的固定性和规范性,决定了文词到音乐转化的可控性和清晰性。排场的相对性和可变异性,又决定了这种转化的初步性、含混性和不确定性,留下了一定的弹性空间。

大而言之,南曲曲词的音乐化可以简单分成两个步骤:第一步由剧作家来完成,戏曲作者依据文词内容、场景类型、情景和感情特征,来选择与之适应的曲牌和套数,形成曲牌和套数文本,以完成文词的初步乐化。这一过程可称作“因事(情)择牌”或“因事(情)择套”。这个达成和转化既是初步的,也是相对的。所谓初步,是指它并未完成曲词和音乐的最终结合,尚需经过工尺谱来达成最后的乐化。所谓相对,是指这种曲牌或套数对于曲词音乐的限定和对应,其实是不够准确和充分的,很多情况下,仅仅具备框架和基调含义。曲师在打谱制曲时,尚有比较充分的创造和发挥空间,有些甚至可能发生比较大的偏移甚至反叛。第二个步骤是由曲家和乐师来完成的,在曲词通过曲牌形式固定之后,曲家和乐师根据曲牌的一些基本框架,借助具体的音乐元素,如笛色、板式、主腔等,借助一些特定的谱曲技巧(如依字声行腔形成的腔格等),最终将曲词与固定的乐谱(工尺谱)通过对应方式结合在一起。这一过程既是以乐配文,也可以视作以文合乐。至此,才完成了曲词的彻底乐化,形成文乐合一的“曲”。依此观之,所谓曲牌,不过是联系文学和音乐的津梁,而排场理论则是文词乐化的先导。

五

其实,人类在音乐能否表达感情方面,一直存在两种截然不同的观点:一种可称为“表现说”,可以理解为音乐表现内容的“可赋予”理论。这种理论认为,音乐作为人类情感和意涵的表达手段,其具体内容是可以清晰赋予、准确把握的:制作者和传播者,可以通过特定的音乐元素和音乐手段,完成特定情感意涵和场景体验的赋予、加载;而接受者,也可以借此得到相似和相通的情感和场景体验。在操作层面,这种理论是想通过具体可控的音乐手段,达成人类特定情感和意义的相对清晰的表达和相对准确的传递。它体现了人类在追求音乐表现内容方面逐步精确、逐步具体的累积性成果。

显然,与文学纠缠在一起的曲学,正是以音乐表现论为理论基础的。既然音乐可以表达人类的情感和情绪,具备表情功能,曲牌也就自然可以表现相对固定的声情;同时,既然音乐可以通过模拟音声达成叙述和描写效果,表现戏剧情景,因而也就出现了曲牌的情景说。而曲牌所适用的情景和声情,正是排场理论形成的基石。㉙㉙ 以声情匹配戏曲情景的做法,也典型体现于戏曲的吹打曲牌,昆曲当中比较常见的如【水底鱼】用于欢宴、游赏,【小开门】用于喜庆、迎宾、送客,【哭皇天】用于吊孝等。

基于音乐表现的可把控理论,曲牌也就具备了转换、匹配、扩展文学表现的功能。这种功能不仅体现在曲牌排场方面,也表现在谱曲、制谱层面,并最终在文本和音乐之间通过长年累积形成相对固定的系统性对应。就文本而言,情景(故事)和情感(声情悲欢),与套数形式和具体曲牌选择方面,形成较为明确的对应关系;就乐谱而论,故事情景、声情特色,与笛色、板式、主腔、韵脚(韵位与韵部)、宫调、步节、结音,也形成大致的因应关系。

所以,以表现说为基础的曲牌排场理论,其本质是一种文学和音乐的对应技巧,其目的在于通过音乐手段来表现文学内涵。在这方面,南曲曲牌在长期音乐实践中,在填词和打谱编曲两个阶段都积累了大量财富,形成一个宝库,体现为曲牌音乐封闭性一翼的理论成果。

与表现说不同,另外一种观点则将音乐视作纯然的客观音声,西方称为“自律论音乐美学”,被表现说视作传统的中国古代曲牌音乐所积累的种种技巧和经验,其实也不过是集体性偶合。

这种理论带来的操作层面的自由,体现为一种了无疆界的极度自由。既然一些审美经验都不过是偶合,那么曲牌音乐也就没有传统可言,编剧阶段的排场理论、打谱编曲层面的腔格等学说,也未必要学习和恪守。这种理论如果走向极端,显然并不符合人类音乐历史的发展实际,同时在操作层面也会带来混乱无序。但值得注意的是,该理论也包含了一定的合理成分,同样可以为曲牌音乐带来契机。

“声无哀乐论”的合理因素,在于它揭示了音乐表现的丰富性和不确定性。既然音乐表现存在含混和朦胧特性,就使得曲牌排场可以在一定空间和幅度内自由伸展、随意徜徉。这一理论其实形成了对南曲曲牌排场相对性的支撑,为通用曲牌和曲牌的可变异特性提供理论依据,体现了曲牌音乐体系开放性一翼的成果。

集文词和音乐为一体的“曲”,其实是人类一种不懈的努力和尝试,是人类以表现论为基础,试图将文学、文词的丰富意涵,与音声、音乐的表现内容,高度匹配、贴适和合的追寻过程。这一追寻业已经历有年,且还势必继续下去。

而曲牌正是我们民族寻找到的从文学到音乐的转化工具。在从文词到曲牌、从曲牌到乐谱的乐化过程当中,除了存在阶段性差异外(排场相对模糊、乐谱相对清晰),在填词和打谱两个阶段,也一直存在着两条并行不悖、且均积累深厚的路径。尤其值得关注的是基于表现说的一路,它试图通过具体的曲牌和音乐元素的择用,达成文词意涵和音乐音声的准确对应。南曲曲牌排场理论和实践,正代表了中国曲牌音乐在追求文词意涵的音乐表达方面的累积性成果,其诸如“因情(境)择牌”,以及在此基础上形成的诸如宫调、板式、韵脚、音步、主腔、结音的择用和安排技巧,乃至于针对传统的排场流动、变异和反叛,均代表了古代曲牌音乐“表现”角度的积极成果,构成古代曲牌音乐传统不可或缺的组成部分。

六

对排场理论的揭示发明,其功用不仅在学术,涉及昆曲研究的核心问题,而且在实操,可以直接指导当今的昆剧编剧。借排场之学,一方面可以映照出当今学界研究的弊端种种,振聋发聩、起衰振颓;另一方面,又能发见当下昆曲编剧的诸多痼疾,纠偏补缺、返本归正。

先说学术研究角度。

戏曲不同于一般意义的文学,它虽然常以文字的面目出现,但其本质却是声色、是音容,是以即时性、现场性为生命和灵魂的立体综合艺术。㉚㉚ 对戏剧的本质属性,笔者概括为“现场假定性”,认为戏剧是现场性和假定性的统一。此问题比较专深,宜另文深究,此不赘述。在此意义上,场上才是戏曲的最终归宿,而音乐无疑是戏曲研究之首需。如果剥离掉外围的非核心区域,狭义曲学则构成了戏曲研究的绝对核心。

所谓狭义曲学,其实是关于词、乐关系的学科,它研究的是文词和音乐之间的因应性生成与互动性发展。它既不是文学,也不是音乐。却既离不开文学,也离不开音乐。一直以来,中国的戏曲研究界都对曲学的学科内涵和核心区域缺乏明晰认知,常常粗率地用它代指戏曲研究,这是必须警醒、亟待辩正的。

严格意义的曲学有三个大的研究视域:一是律谱之学,是指文字出于音乐的要求而形成的系列格律谱式,其成果往往以格律谱以及有关变通规则等理论为核心,并不包含乐谱、歌谱等内容。它体现的是音乐对于文词的牵绊和约束,反映的是“以乐律文”的需求。二是声歌之学,是指音乐在“化文”角度形成的物化成果(如歌谱、工尺谱等),以及有关的演唱理论,它体现的是文词对音乐的影响,以及主体演绎角度的技巧性理论体系。三是词乐因应论,即考察研究文词(含声、义两个角度)和音乐之间的互动性作用,以及由此产生的系列成果。

足见,曲学其实是典型的跨学科之学,其难度正在于兼擅,其魅力也正在融通。单纯的文学家和单纯的音乐家,都不可能胜任曲学研究。它既是文学到音乐的转化之学,也是词乐的互动和影响之学。由于其中涉及字声等语言问题,音韵学又构成了曲学研究的必备素养。也正缘乎此故,当今曲学也几乎已成绝学。有人研究戏曲几十年,竟不知排场是何物。很多学人以界域自守,通文者昧于乐,习乐者昏于文,以专学为的归,视交通为泛冗,恰恰丢掉了曲学最本真的内核。

而排场,则是曲学研究的入门理论,因为它所关涉的正是词乐因应的最基本问题:以“定牌”和“定套”形式确立文词意涵和音乐表现的含混对应。这显然是戏曲创作必须首先面对的,同时也是词乐转化的首要问题。

基于此,可以毫不夸张地说:不懂曲牌排场,肯定谈不上真懂戏曲。懂排场正是曲学研究入门级的要求和素养。戏曲学者要称当行,懂得排场是最基本、起码的要求。

再说编剧:排场理论又包含十分重要的编剧技巧。一个昆曲编剧,要想成为当行作手,排场之学必不可缺。前文谈到,尽管在《九宫谱定》出现之前的很长一段时间里,排场理论并未见诸文字,但作为一种公认和熟知的通则,排场技巧长期以来一直在南戏和明代传奇的当行作手当中流行、传承。作为一种重要的词乐转化策略,这种做法与“以文章为戏曲”有着很大区别:作者通过曲牌的择用,一开始就把曲牌文字当成了情景和情境,赋予了大致的音乐声情。这是对戏曲故事性和抒情性的清晰认知,也是对戏曲艺术“曲”特性的应有尊重。

遗憾的是,当今新创的昆剧剧本中,我们却很难看到古代排场技巧的系统继承与娴熟运用。更有甚者以“声无哀乐论”为托词,以创新为借口,一空依傍,目无古今。悠久的曲牌传统被遗弃殆尽,致使编曲打谱均无所适从。最终导致制作出的昆曲不中不西,非古非今。倘若长此以往,任由他们借曲牌之名,行破坏之实,任由“伪曲牌”泛滥成灾,昆将不昆,曲亦不曲矣!昆曲之厄,莫甚于今!

其实,“一空依傍”非为不可,但“自铸伟词”谈何容易?创新和超越的基础是继承。设若基本的排场技巧尚未习得,没有长期沉浸和匍匐的过程,动辄就手舞足蹈、大言创新,又能创在哪里?新在何处?

所以,在昆曲音乐传统严重流失的当今,昆曲从业者唯有首先重拾传统、返正归元才是正途。而重拾传统的前提是熟悉和了解传统。在人类彻底破解昆曲曲牌的密码之前,学习运用诸如排场之类的技巧,显然是一种稳妥便捷的做法。因为有悠久的历史传统在,有丰厚的积累在,所以,当今的昆曲编剧、打谱、编曲等不同层面的创作者,就可以利用既有技巧和程式,进入一个公允和习见的“公共场域”,借助传统这一“通用语言”,完成音乐和文学的快速转换。并以此为基础,形成创新的起点。而也只有建立在继承基础上的创新,才有可能成为真正有价值的创新。

尽管当今很多学者一直推崇原汁原味,但通过曲牌排场的讨论也能看出,当今昆曲曲牌不仅存在大量可以自由运用的通用曲牌,而且在不同时期也曾经出现过为数不少的反叛和创新变例,其排场传统其实也一直处于变化、发展当中,并非不能更易的教条。对南曲曲牌弹性和张力的研究,正可为以继承为基础的创新找到学理角度的依据。据此理论,所谓原汁原味并非一字一句、一腔一调的兢兢死守,而是一种美学原则的恪守和坚持,其间大有飞升和徜徉的自由空间在。可以说,传统本是一条流动的河,每个时代都有自己的传统。而传统本身也正是在不断创新当中形成和发展的。创新,正是传统不可或缺的组成部分。故,我们有必要重新检讨一下将传统和创新“二元对立”的思路和说法,换一个角度来观照、考量、解决相关问题。在此意义上,所有符合昆曲审美原则的曲牌创新不仅是允许的,而且是可贵的、必需的,更是应该鼓励和提倡的。

古如此,今亦然。

结 语

就“以声表情”而言,南曲曲牌排场理论是与金元北曲盛行时的“宫调声情说”全然不同的理论体系。随着南北曲的此消彼长,基于南曲曲源的复杂的民间性,尤其是“孤牌”的大量存在,使得原本适应金元北曲严密套数体系的“宫调声情说”整体上失去了实操价值,对声情的关注于是从宫调和套数下移到更加微观的曲牌上,从而生发出更具实操价值的曲牌排场理论来。

南曲曲牌的排场理论,一方面累积形成了规范化、程式性成果,形成一系列规则和条例;同时,也显示出开放性一面,存在一定的自由度和弹性空间,为运用音乐手段表达文学意涵提供了丰富选项。作为从文词到音乐过接的桥梁,排场在绝对性和相对性两方面的探索,均构成古代曲牌传统不可或缺的组成部分,对当今昆曲研究和昆曲创作均有不可小觑的校补和助益。

附表1 《九宫谱定》所标识之曲牌情景、声情一览

(续表)

(续表)

(续表)

(续表)

附表3 【朝元歌】(【朝元令】)曲牌排场一览

(续表)

附表4 【山坡羊】曲牌声情一览

(续表)

附表5 【步步娇】曲牌排场一览

附表6 【一撮棹】声情排场一览

附表7 【急三枪】曲牌声情排场一览