闭合复位与切开复位克氏针内固定治疗儿童肱骨髁上骨折的疗效比较

2022-11-07卢显威黄绍东兰敏东

卢显威,韦 玮,黄绍东,兰敏东

肱骨髁上骨折发生于肱骨远端的内外髁上方 2 cm处,此处为松质骨及皮质骨交界的部位,骨质薄弱,容易因外伤等导致骨折。肱骨髁上骨折发生率约占儿童骨折的30%,常见于6岁男性患儿[1]。目前,治疗肱骨髁上骨折有非手术治疗和手术治疗,而手术治疗又分为闭合复位内固定术和切开复位内固定术。2015 年2月~2020 年2月,我科采用闭合复位与切开复位克氏针内固定治疗129例Gartland ⅡB~Ⅳ型肱骨髁上骨折患儿,本研究比较两种手术的临床疗效,报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例资料纳入标准:① 经临床及影像学检查确诊为Gartland ⅡB~Ⅳ型儿童肱骨髁上骨折;② 患儿监护人知情并签署知情同意书。排除标准:① 合并血管损伤、肘关节脱位或开放骨折;② 不能定期随访;③ 临床资料不全。本研究共纳入129例,按照手术方法不同将患儿分为闭合组与切开组。① 闭合组:采用闭合复位克氏针内固定治疗,61 例,男32例,女29例,年龄1~10(5.59±2.96)岁。骨折Gartland分型:ⅡB型30例,Ⅲ型26例,Ⅳ型5例。受伤原因:交通事故伤14例,摔伤39例,高处跌落伤8例。伤后至手术时间3~14 h。② 切开组:采用切开复位克氏针内固定治疗,68 例,男36例,女32例,年龄1~10(6.44±2.81)岁。骨折Gartland分型:ⅡB型27例,Ⅲ型32例,Ⅳ型9例。受伤原因:交通事故伤17例,摔伤40例,高处跌落伤11例。伤后至手术时间3~14 h。两组术前一般资料比较差异无统计学意义(P0.05)。本研究获得医院医学伦理委员会批准。

1.2 手术方法全身麻醉。患儿仰卧位。① 闭合组:根据骨折移位特点行手法复位,轻度屈肘位,两助手持续对抗牵引,在牵引下术者双手握持骨折近端,拇指向侧前方推远端,纠正旋转移位;继续屈肘,术者四指握持骨折近端,拇指推远端向前,纠正前后移位,恢复前倾角和提携角。对于多方向、完全移位的肱骨髁上骨折,采用屈肘30°~50°逐渐牵引,先纠正前后移位,再纠正旋转移位,最后纠正侧方移位,恢复正常的前倾角、提携角。然后均屈肘120°绷带临时固定维持稳定,C臂机透视复位满意后,由肱骨外髁穿2枚1.5 mm克氏针,方向与肱骨纵轴成35°~40°,向后成10°,于内侧尺神经沟处用拇指由前向后推尺神经,由内髁穿1枚1.5 mm克氏针,方向与肱骨纵轴成40°~50°,向后成15°,尽量避免神经损伤。再次C臂机透视确认骨折端对位情况。预留针尾1.5~2.0 cm于皮外并折弯,用75%乙醇纱布覆盖钉尾,然后屈肘80°~90°中立位长臂石膏托固定。② 切开组:肘关节外侧约3 cm处做纵行切口,由肱三头肌外侧肌间隔进入,显露肱骨髁上骨折端,清理瘀血及嵌顿的软组织后,复位骨折断端。其余操作同闭合组。

1.3 术后处理切开组术后 3、7 d 定期换药,闭合组无需换药。两组术后1周内每2~3天复查1次,之后每周复查1次,观察石膏松紧,若患肢肿胀消退后石膏固定不牢靠,予以更换石膏。术后定期摄X 线片复查有无退钉、骨折再移位等情况发生,4周左右视骨折愈合情况移除石膏托,拔除克氏针。

1.4观察指标① 手术时间,住院时间,术中出血量。② 骨折愈合时间。③ 提携角丢失(提携角为上臂轴与前臂轴相交形成的一向外开放的角度,提携角丢失为末次随访时的提携角减去术后提携角所得的数值);Baumann角:经过外侧髁骺板的斜线与肱骨干中轴线的夹角。④ 术后并发症发生情况。⑤ 末次随访时肘关节及前臂旋转活动度。

2 结果

患儿均获得6个月随访。

2.1 两组手术情况比较见表1。手术时间、住院时间、术中出血量闭合组均短(少)于切开组,差异均有统计学意义(P0.05)。

2.2两组骨折愈合时间、提携角丢失、Baumann角比较① 骨折愈合时间:闭合组3~6(4.5±0.7)周,切开组4~7(4.8±1.1)周,差异无统计学意义(P0.05)。② 提携角丢失:闭合组0°~15°(2.1°±3.1°),切开组0°~18°(2.8°±4.9°),差异无统计学意义(P0.05)。③ 末次随访时Baumann角:闭合组62°~92°(79.8°±13.1°),其中6例不在正常范围内;切开组Baumann角66°~97°(82.0°±15.7°),其中8例不在正常范围内;两组比较差异无统计学意义(P0.05)。

表1 两组手术情况比较

2.3 两组术后并发症发生率比较闭合组5例(8.2%)尺神经损伤;切开组7例(10.3%)尺神经损伤、3例(4.4%)钉道感染;术后并发症发生率两组比较差异无统计学意义(P0.05)。12例尺神经损伤患者均经拔除克氏针、营养神经治疗后尺神经功能恢复良好;3例钉道感染患者经清创、换药后愈合。

2.4 两组肘关节及前臂活动度比较见表2。末次随访时,肘伸、肘屈、前臂旋前及旋后两组比较差异均无统计学意义(P0.05)。

2.5 两组典型病例见图1~7。

表2 两组末次随访时肘关节及前臂旋转活动度比较

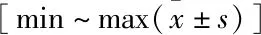

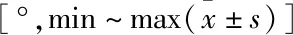

图6 患儿,男,8岁,左肱骨髁上骨折,Gartland Ⅳ型,采用切开复位克氏针内固定治疗 A.术前X线片,显示左肱骨髁上骨折,GartlandⅣ型;B.术后第1天X线片,显示骨折复位,对位良好;C.术后27 d X线片,显示骨折对位良好;D.术后34 d X线片,显示克氏针取除,骨折愈合良好 图7 患儿,男,6岁,左肱骨髁上骨折,GartlandⅡB型,采用切开复位克氏针内固定治疗 A.术前X线片,显示左肱骨髁上骨折,GartlandⅡB型;B.术后25 d X线片,显示骨折对位良好,较多骨痂形成;C.术后41 d X线片,显示克氏针取除,骨折愈合良好

3 讨论

3.1 肱骨髁上骨折的分型与治疗根据骨折移位的方向可将肱骨髁上骨折分为以下两型:① 屈曲型,此型约占5%;② 伸直型,此型约占95%,又可分为尺偏型与桡偏型,以尺偏型多见。伸直型按Gartland分型可分为:Ⅰ型——无移位;ⅡA型——仅有一侧皮质完全断裂,无严重旋转;ⅡB型——有一侧皮质完全断裂,纵向或旋转移位;Ⅲ型——骨折完全移位;Ⅳ型——骨折完全移位,无软组织铰链存在,多方向不稳定。 对于骨折端无明显移位的 GartlandⅠ、ⅡA型骨折,可采用非手术治疗;而对于骨折端明显移位的GartlandⅡB~Ⅳ型骨折,建议手术治疗[2-3]。目前,临床上治疗儿童肱骨髁上骨折的手术方案主要有闭合复位与切开复位经皮克氏针内固定术。

3.2 肱骨髁上骨折复位克氏针固定的注意事项采用闭合复位与切开复位克氏针固定治疗 GartlandⅡB~Ⅳ型儿童肱骨髁上骨折,复位标准要求同时符合以下两个条件:① Baumann角≤81°;② 侧位X线片上,肱骨前缘线经过肱骨小头中心[4-5]。若要闭合复位骨折,尽可能于伤后 12 h内手术,使骨折端不受软组织肿胀的影响而易于复位[6],而择期手术治疗常常因患肘肿胀明显不利于骨折复位,同时对内上髁触摸不清,盲目地对尺神经进行定位,穿针时容易损伤尺神经,故应急诊手术治疗。闭合复位无法在术中直视下进行复位骨折,常常需要行多次透视来确认复位的情况。因此,医务人员及患儿常要接受较多的辐射,需要对X线曝露进行适当防护。若手法闭合复位连续失败3次以上,则应果断行切开复位克氏针内固定术[7]。为减少尺神经损伤的风险,肘内侧进针时应先适当伸直肘关节110°~120°使尺神经松弛,再将拇指从内上髁向下滑至尺神经沟,将尺神经往后挡以予保护,沿指背由内上髁内前方与肱骨干呈约 45°角进针。如果术后有尺神经损伤的症状,经拔除责任克氏针、营养神经等治疗,大多能逐渐恢复。

3.3 两种方法的疗效比较本研究比较了闭合复位与切开复位克氏针内固定治疗Gartland ⅡB~Ⅳ型肱骨髁上骨折患儿的疗效,结果显示,手术时间、住院时间、术中出血量闭合组均短(少)于切开组(P0.05),提示闭合组手术时间更短、术中出血量更少、住院时间更短。两组术后骨折均愈合良好,骨折愈合时间两组比较差异均无统计学意义(P0.05),末次随访时提携角丢失、Baumann角、肘关节活动度、前臂旋转活动度两组比较差异均无统计学意义(P0.05),说明两种治疗方法均可获得良好的临床疗效。在术后并发症方面,闭合组术后发生5例(8.2%)尺神经损伤,切开组发生7例(10.3%)尺神经损伤。因两组术中均无需显露尺神经,故术后尺神经损伤发生率无明显区别。

综上所述,切开复位与闭合复位克氏针内固定治疗均可获得良好的疗效,闭合复位克氏针内固定治疗具有微创、损伤小、出血量少、恢复时间短以及住院时间短等优点,适合临床推广。