《雨霖铃》意象英译的归化和异化比较研究

2022-11-03皇甫娅楠李天贤

皇甫娅楠 李天贤

(宁波大学科学技术学院,浙江宁波 315300)

一、引言

《雨霖铃》是北宋时期的词人柳永所作,这首词描写的是柳永当时仕途不顺,即将离开汴京(当时为北宋首都)远行时,与恋人在江边惜别的情景。词人要表达的不仅是与爱人分离的悲伤,还有对仕途的深深无力感。《雨霖铃》英译研究,有从汉诗英译情感移植、人际意义、翻译质量评估模式、翻译美学、文化传播、生态翻译学等多角度多视角研究。本文在此基础上,通过解析原词中4个独特文化意象,从归化与异化详细对比了许渊冲和徐忠杰的译本,探讨了译文读者对原词文化意象的深度感知与理解。

二、归化与异化

“归化”和“异化”是美国著名翻译家劳伦斯·韦努蒂根据德国哲学家施莱尔马赫的理解理论,在《译者的隐身》中提出的两种翻译策略。具体来说,归化指翻译过程中译者要遵守目的语读者友好原则,使译文易于被译文读者理解和接受。当一种采用归化策略翻译文本时,不需要照原文词语或句子布局一五一十地在译文中呈现出来,而是要用符合目的语语言习惯的表达方式,把原文意义译出即可。与归化翻译策略不同,异化翻译策略则要求译者遵从源语语言和文化特点,译文尽可能不破坏原文表达方式或习惯,使译文读者能够体会到原文所蕴含的“异域风情”。异化翻译策略有利于激发译文读者对源语言文化现象的好奇心,促成更多文化交流行为。孙致礼因此提出21 世纪的文学翻译应多采用异化策略。但是,完全异化的翻译也不非常科学的,很可能会造成文化交流障碍,使译文读者难以理解译文,根本达不到进行文化交流与传播的目的。由此可见,无论采用归化还是异化翻译策略,译者都需要把握好一种“度”;只有把握好这种“度”,才能做到译文既保留源语文化的异国情调,又能达到促进跨文化交流的目的。

三、《雨霖铃》意象译文比较分析

在《雨霖铃》中,柳永借助了13个意象表达了离别情感。根据杨朴的分析,这首词通过各种表现“伤别离”的意象,把词作者自己的主观情感,寄托在这种客观物象之中。意象是中国古典诗词的重要表达手段,已成为中华民族的“文化心理符号”和“认知图式”表达,诗人或词人往往借意象含蓄表达个人情感或抱负,升华自己的理想抱负和人生感悟。

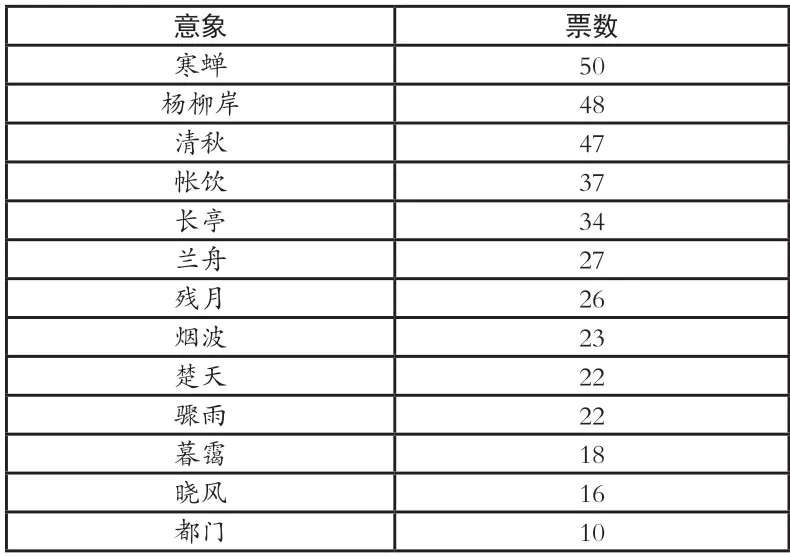

由于篇幅有限,本文不会逐一分析原词中出现的13个意象,而是借助“问卷星”平台,设计了一份问卷调查表,让随机抽取了某高校100名学生阅读《雨霖铃》原文后,选出最能体现词人情感的4个意象进行具体分析。本次问卷调查共收到有效问卷95份,具体结果统计如下:

从上表可以看出,在95份有效问卷中,有50人认为“寒蝉”最能代表《雨霖铃》词作者与爱人分别时悲痛欲绝的情感,其次是“杨柳岸”“清秋”和“帐饮”。体现词人情感程度较低的意象为“都门”“晓风”和“暮霭”。下文从归化和异化翻译策略出发,对比分析许渊冲、徐忠杰翻译“寒蝉”“杨柳岸”“清秋”和“帐饮”4个意象词的异同,探讨译者策略的选择及如何达到传递文化意象、满足译文接受的目的。

1.寒蝉

在《雨霖铃》中,柳永借“寒蝉”“长亭”和“骤雨”三个意象点明故事发生的时间地点,在写景的同时传递了悲伤的情感,营造出凄凉苦涩的气氛。柳永并不是借“寒蝉”渲染伤感气氛的第一人。早在魏晋时期,曹植的《赠白马王彪》中就有这样的意象:“秋风发微凉,寒蝉鸣我侧。”在曹植的这首诗中,看着满目萧索,听着寒蝉悲鸣,诗人心中的相思之苦更加深刻。相比之下,英语国家并不会用“寒蝉”表达相应的相思之苦,但为了让英语读者能够理解“寒蝉”意象的忧伤哀怨之情,许渊冲和徐忠杰均采用了归化翻译策略,原文具有的文化内涵在译文中仍然保留,有助于译文读者理解。

许渊冲将“寒蝉凄切”译为“Cicadas chill and drearily shrill”,译者用“drearily”修饰蝉鸣。《朗文当代高级英语辞典(第5版)》(LAED5)解释 “drearily”为“sadly”,意在描述人们的沮丧心情。许渊冲的译文采用了拟人的修辞手法,给蝉赋予了人的情感,也就是让寒蝉意象具备了人的哀伤感情,使英语读者也能读出词人的低落心情。此外,许译本中选用的“chill”和“shrill”,均带有擦音,分别是[tʃ]和[ʃ],听起来类似凄切的蝉鸣,让译作在音韵上增添了几分悲凉。

与许渊冲类似,徐忠杰也利用了“chill”这个词,将“寒蝉凄切”译为“Cicadas much chilled/They’re chirring hard,melancholy and dull”,也就是蝉感觉十分寒冷,因此会以沮丧而低沉地鸣叫。徐忠杰选用“melancholy”和 “dull”,明显表达了词人秋思郁结于心,难以疏解的情感,其中“dull”一词的解释为 “not clear or loud”(LAED5),意为(使)变低沉,译者使用这个词可能不只是用来形容蝉鸣,也可能是用来还原一对璧人因不舍分别而呜咽抽泣时的声音。许译和徐译均表达了“寒蝉”的内涵意义,但许译在形式上更简练,读者还能从音韵上加深对该意象的理解。

2.杨柳

原文表达了黎明时分,词人醉酒醒来,看着天边一轮残月和岸边随风浮动的柳枝,愁绪又涌上心头。词作者在“杨柳”“晓风”“残月”等一系列饱含离别愁绪的意象之外,再用“酒”来表现其心中的伤感。这些意象结合在一起,营造出了一种失落惆怅的氛围。

谈起“杨柳”是具有典型中国文化特征的意象,看到这个词,多数中国人很快就能与离别、思乡之情联系在一起。这样的意象内涵首次出现在《诗经·小雅·采薇》中:“昔我往矣,杨柳依依”一句中,诗人回忆当年被征入伍时,正值春天,杨柳迎风摇曳,婀娜多姿,似乎是在挽留而不忍他离去。与此同时,柳树还具有易成活的特性,古人在送别之时常常会送上新折柳条,希望友人无论漂泊何方都能生根发芽,枝繁叶茂。例如,王之涣在《送别》中就有诗句“杨柳东风树,青青夹御河。近来攀折苦,应为别离多”,把攀折柳枝与送别离愁联系起来。此外,“柳”与汉语中的“留”谐音,读者比较容易从“柳”引申到“留”“惜别”“依依不舍”的情感层面上来。

在英语文化中,“柳”仅是一种植物,并没有其他文化内涵。鉴于此,许渊冲和徐忠杰翻译“杨柳”意象时,均采用了异化策略,分别译为“a riverbank planted with willow trees”和“willowed bank”。“柳”触动了词人因离别而产生的伤感、孤寂悲愁之情。英语读者阅读二位译者的译文,虽然能够理解“柳”具体指什么,却很难明白该意象表达的情感寄托,如果译者用“柳树”是标注出其中的中国文化因素则更佳。

3.帐饮

“帐饮”在《雨霖铃》中,指在京城城门外篷帐中的饮酒送行。此时,词人本应与友人们举杯畅饮,但一想到离别时刻越来越近,愁绪压心头,再饮不下一滴酒了。自汉代就有在都城门外设帐摆酒送别的习俗。例如,南朝文人江淹所作的《别赋》中“至若龙马银鞍,朱轩绣轴,帐饮东都,送客金谷”。“帐饮”是古代叙写离愁别绪的诗歌中常见的意象。

许渊冲翻译《雨霖铃》中“帐饮”意象时,用了归化翻译策略,译为“drinking before we part”,明显表达了在离别前共饮一次酒的意愿。该译文传递了“帐饮”的功能,即分别前所饮之酒,却意在送别。在中国饮食文化中,饮酒更多体现一种人情;在西方餐桌文化中个,饮酒则更注重对酒的品尝。中西方在饮酒功能上具有明显差异。许渊冲的译文明确表达了此处饮酒的送别目的,避免了读者的误读。

徐忠杰翻译“帐饮”意象时则采用了异化翻译策略,将之译为“had a few drinks in the city”。该译文明显与原文内容和情感表达不符。首先,古时设帐送别的地点多在城门外,但徐却译成了“in the city”。其次,译文并未表现词人所饮为送别之酒,读者很难读出其中的离别之情,很可能会误解词作者饮酒的目的,或许是为了品尝或解渴。因此,在翻译有显著文化差异的意象时,采用归化策略更能将原作品内容及情感准确传递给读者。

4.清秋

词人用“清秋”这个意象,意欲表达凄清、落寞、孤寂的心境,就如同秋天的冷清、衰败的景象。“秋”在英语文化中有多重意蕴,或指亲人离去之悲,或指对衰败景象的伤感,有时还会被认为是力量的象征。原文“秋”的伤感内涵在英语文化中也有对应表达,对英语读者理解“清秋”意象的情感有一定帮助。

许渊冲将“更那堪冷落清秋节”一句译为“How could I stand this clear autumn day so cold!”,采用了异化翻译策略。他把“清秋”译为“clear autumn day”,从视觉上描绘出无云清朗的秋日画面;“so cold”则传递了冷清的体感,加深了读者对环境的感知。阅读许渊冲的译文,读者从视觉及体感中感受到了秋日的冷清,却很难将词人落寞的心境联系到一起。

与许渊冲不同,徐忠杰采用归化翻译策略,将“清秋”意象译为“bleak autumn”。“bleak”的意思是“没有什么事情让你感到愉快或有希望”(without anything to make you feel happy or hopeful)。徐译选用“bleak”一词,显性表现达了词人内心的寂寥情绪,译文读者能够与英语文化中“秋”的伤感内涵联系起来,从而强化了对原文的理解。

结语

本文从归化与异化翻译策略出发,对比分析了许渊冲和徐忠杰对“寒蝉”“杨柳”“帐饮”“清秋”四个意象的翻译。研究发现:(1)如果宋词中的意象在目的语中没有文化意蕴时,如“寒蝉”“杨柳岸”,可以采用归化翻译策略,译文则易于被译文读者接受。(2)当在宋词中意象的意义与目的语文化中的意义不同时,可以采用异化的翻译策略,如“帐饮”,此时需要尽量避免读者误解,可以通过注解的方式达到传播中国文化的目的。(3)当在宋词中的意象在目的语文化中具有相同意义时,可以采用归化翻译策略,如“清秋”,此时能引导读者与本国文化中的意象联系起来,加深对原文的理解。

总之,在翻译过程中运用归化策略,便于目的语国家读者的阅读接受,运用异化策略则保留了源语文化特点。归化和异化翻译策略并无优劣之分,无论采用哪种翻译策略,都应满足译文读者对宋词这种独特中国文化语体的阅读需求,助力读者正确理解原词文化意象。