积极“对话”有效帮扶

2022-11-02晋城市健健幼儿园裴云芳

■文/晋城市健健幼儿园 裴云芳

教育是立国之本,教师是立教之本。从2016年到现在,我园先后进行了两轮帮扶园工作实践,涉及到10多所农村园。我们尝试通过引发教师进行多层次、有效的“对话”,找到解决实际问题和优化教育行为的策略,最终助推教师专业发展,让帮扶工作逐步走向深入。

一、立足实际,诊断问题,对话“理念”

发现并诊断问题是开展帮扶工作的基础。实践中,我们尝试改变单纯的送教送研模式,对帮扶园从园所发展、园务管理、保教工作、家长工作等方面进行全方位诊断,并根据诊断结果调整帮扶的内容。这种以问题为导向的对话方式既锻炼了教师,又推动了帮扶园的发展。

以区域材料投放为例。很多农村园在尝试开展区域活动时,区域材料投放比较丰富,种类也比较多,但幼儿参与的主动性不强,在活动中的自主性不够,操作方法比较单一,作品呈现出来也是千篇一律,难以看到幼儿的想象力和创造力。为此,我们在现场与教师进行了面对面的“教育理念”碰撞,抛出问题:什么是幼儿的主动学习?在区域环境中如何践行幼儿主动学习的理念?随之,就产生了关于材料投放的一些具体问题的交流和探讨:区域中哪些材料幼儿感兴趣,哪些不感兴趣,为什么?高低结构材料对幼儿的发展有什么影响?怎样投放才能满足幼儿个性化发展的需要?这些问题引导教师将“环境创设的适宜性”与“幼儿的行为表现”建立联系,帮助教师在实际场景中转变固有视角,超越习以为常的认知,重新建构对“主动学习”“幼儿视角”等教育理念的认知,为教师科学投放区域材料指明了方向。

二、按需帮扶,精准施策,对话“行为”

解难是帮扶工作的关键,需要转变教师行为,持续跟进。每个园面临的实际困难不同,帮扶工作应按需精准提供服务,从而让帮扶更具实效。

以混龄教育为例。很多农村园由于生源、师资限制和家长需要,不得不把不同年龄的幼儿编在一起进行教育活动,但并没有发挥混龄教育的价值。大多数园所存在“活动形式单一,重‘教’轻‘保’,教育目标制定、内容选择及组织实施不能兼顾各年龄段幼儿的发展需求”等问题。

我们的帮扶园杨村镇太和幼儿园只有一个混龄班,共18名幼儿,实施的是混龄教学。教师因为要同时面对不同年龄段的幼儿,幼儿之间的发展水平又有很大的差异,很是困惑。我们在了解了这个情况后,和园长、教师进行了充分的沟通交流,决定尝试采用“混龄生活,分龄学习”的办法,并现场组织了一次混龄教学活动。

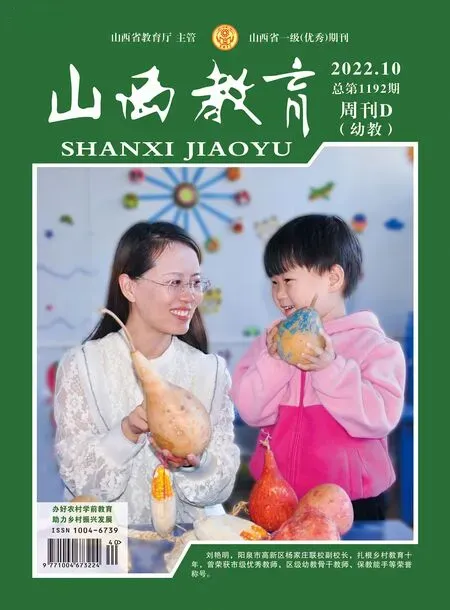

当时正值秋天,我们以“多彩的秋天”为主题开展了艺术活动。首先,组织幼儿欣赏秋天的景色,使之感受到秋天的丰富与多彩。随后,提供了多样的材料,鼓励和支持幼儿用自己喜欢的方式进行艺术表现。活动中,小班幼儿从不会使用胶棒到基本熟练使用,从不会粘贴到大胆地用纸片自由叠加、组合粘贴自己心中的大树,表现出极强的兴趣和专注力。大班幼儿在制作菊花的过程中,能自主选择自己喜欢的颜色,采用中心对称和对折沿边缘粘贴等方法制作菊花,花瓣有的细细长长,有的卷卷的,还有的像个大绣球,幼儿还自由添画了茎、叶子和背景。在交流、展示作品时,每一位幼儿脸上都表现出满满的幸福和喜悦。

活动后,我们进行了专题研讨:混龄教学如何组织才能更好地关注到每个年龄段的幼儿?在经验共享和对话中,大家形成了以下几点解决策略:一是教师应明确整体性教育目标,综合考虑目标的层次性。二是混龄课程的内容必须来自幼儿的现实生活,找准适宜每个年龄段幼儿的切入点开展教学。三是虽然可以进行分龄教学,但更提倡异龄互动,通过各种形式的“大带小”活动促进异龄幼儿之间小步递进式发展。

在随后的多次活动中,我们与帮扶园及时进行沟通交流,帮助教师加强对混龄教育的认识,进一步明确方向,充分发挥混龄教育的价值。

三、示范引领, 分享交流,对话“反思”

促发展是帮扶工作的目的,需要引领教师养成自我反省的习惯。实践中,我们主要通过“问题前置”和“自我反思”的方式带动和引领教师进行自主反省,让“反思”在“对话”中生发。

一是问题前置。无论是带教下乡还是观摩活动,在每次活动前我们都要给教师列出与活动有关的问题,帮助教师在观摩过程中有意识地与自己工作中遇到的问题联系起来。例如,在观摩集体游戏活动前思考:幼儿的游戏性体验表现在哪里?有效的师幼互动是怎样的?幼儿获得了哪些新经验?在组织讲座“幼儿自主游戏的观察与记录”前,先引发教师思考:活动现场有什么?观察记录中存在哪些问题?如何客观真实地做记录?通过带着问题看活动、听讲座,让教师不只停留在感性经验交流层面,而是活动前就做好必要的知识储备,活动过程中就有可能运用理论解释并分析具体问题,从而提升帮扶活动的有效性。

二是自我反思。在每次观摩活动或是聆听讲座后,除了积极参与问题的研讨外,还要求每一位参与者表达自己参加活动的感悟,可以是收获,也可以是困惑。例如,围绕“如何让集体活动有趣和有效”这一研讨主题,我们组织了集体教学观摩活动、观摩后研讨活动以及“课程游戏化背景下集体活动的组织”专题讲座等系列活动。活动结束后,我们引领教师开展了深刻的自我反思:参与研讨后,你认为自己发生的改变是什么?哪些是自己理念上认同却难以在行为上转变或落实的?哪些集体活动的组织策略是你打算在今后的实践中运用的?等等。这种分享能有效促使教师在理论与实践、他人经验与自身实践、当下问题和今后工作之间建立联系,让教师慢慢改变以往讲解为主的教学方式,改变“我说你听、我教你学、我讲你做”的传统师幼关系,认识到教师只有仔细地观察每一位幼儿,认真地探索其行为背后的意义,给幼儿适宜、适时的指导,才能够深化保教实践,让幼儿更好地面向未来。

“对话”不仅是一种解决问题的方式和手段,同时也是一种精神和理念。在帮扶工作中通过积极“对话”,点燃教师求知的渴望和对职业的激情,激励教师在日益变化的时代中找准方向,努力前行,为推动学前教育事业高质量发展贡献自己的力量。