脾脏切除联合贲门周围血管离断术后门静脉系统血栓成因分析

2022-10-29王徐林王智翔张小弟通信作者沈乃营张毅何海涛

王徐林,王智翔,张小弟(通信作者*),沈乃营,张毅,何海涛

(1.西安医学院,陕西 西安 710068;2.陕西省核工业二一五医院,陕西 咸阳 712000)

0 引言

肝硬化门静脉高压症(portal hypertension, PH)患者进行脾脏切除联合贲门周围血管离断术已在三级医疗单位广泛开展,其目的是缓解脾功能亢进造成的血细胞破坏及一定程度上减少消化道大出血的几率,但是手术后易发生门静脉系统血栓(portal vein system thrombosis, PVST),导致门静脉血流入肝时阻力增大,诱发肝功能衰竭,侧枝循环系统进一步淤血甚至发生手术后再出血,难治性腹水,更有甚者引发肠坏死直接危及生命。然因其罕见,极易被误诊,甚至漏诊[1],故一旦发生易产生严重不良后果。本研究通过回顾48例脾切断流术患者的病历资料,旨在探索脾切断流术后PVST的高危因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象及资料

1.2 研究对象

收集2017年9月至2020年9月陕西省核工业215医院普通外科住院治疗,并进行脾脏切除联合贲门周围血管离断术患者的资料共48例。其中发生PVST21例,定义为实验组,未发生PVST27例,定义对照组。

纳入标准:(1)确诊为肝硬化门静脉高压伴脾功能亢进;(2)术前经影像学证实无门静脉系统血栓;(3)术前1周内未使用抗凝药物。排除标准:(1)存在恶性肿瘤者;(2)术前影像学检查已存在门静脉系统血栓;(3)患有慢性全身性疾病;(4)临床资料缺失。

1.3 研究资料

(1)一般资料:年龄、性别、肝硬化病因、抽烟、酗酒情况、术前肝功能Child分级;(2)术前资料:血浆白蛋白计数、白细胞计数、凝血酶原时间(Prothrombin Time,PT)、纤维蛋白计数、平均血小板体积(Mean Platelet Volume,MPV);(3)术中资料:手术方式、手术耗时;(4)术后资料:术后第7天D-二聚体计数、门静脉直径、门静脉血流流速、CT或腹部超声。比较分析两组间差异及PVST的危险因素。

1.4 统计学处理

以SPSS 26.0软件和R语言软件进行数据分析。正态分布的定量资料采用 (±s)表示;定性资料采用n(%)表示。两组间定量资料比较,符合正态性且方差齐性,采用独立样本t检验;两组间的定性资料比较采用χ2检验。采用Logistic逐步回归分析法(向前:LR)进行多因素分析。变量筛选的入选水准为0.05,剔除水准为0.20,同时计算各影响因素与高PVST患病的关联强度OR值及其相对应的95%CI。同时绘制各影响因素分析结果的森林图。以P≤0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

术后共发生门静脉系统血栓21例,发生率40.4%(21/48),两组间一般资料比较结果见表1,均P>0.05。

表1 两组患者一般资料对比

2.1 单因素分析

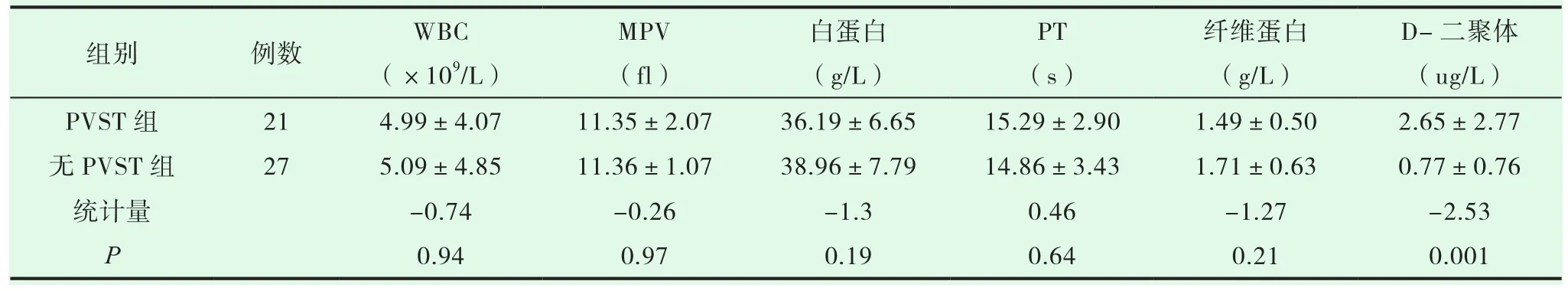

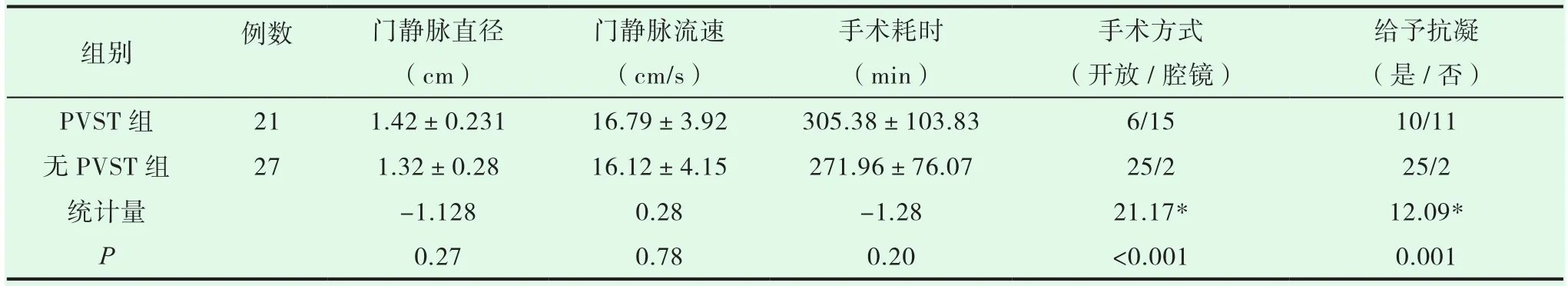

单因素分析结果显示,在术后第7天D-二聚体、手术方式、术后是否给予抗凝方面,两组间差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 单因素分析脾切断流术患者术后PVST的危险因素(±s)

表2 单因素分析脾切断流术患者术后PVST的危险因素(±s)

组别 例数 WBC MPV 白蛋白 PT 纤维蛋白 D-二聚体(×109/L) (fl) (g/L) (s) (g/L) (ug/L)PVST 组 21 4.99±4.07 11.35±2.07 36.19±6.65 15.29±2.90 1.49±0.50 2.65±2.77无 PVST 组 27 5.09±4.85 11.36±1.07 38.96±7.79 14.86±3.43 1.71±0.63 0.77±0.76统计量 -0.74 -0.26 -1.3 0.46 -1.27 -2.53 P 0.94 0.97 0.19 0.64 0.21 0.001

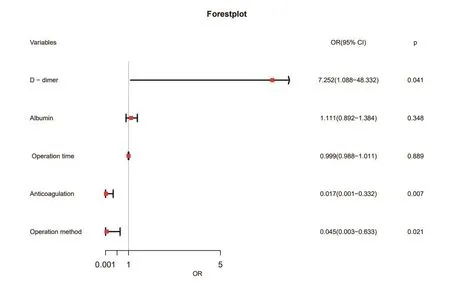

2.2 多因素Logistic回归分析

将单因素分析中P<0.20的协变量纳入多因素二元Logistic回归分析中,结果显示,术后第7天D-二聚体、手术方式、术后是否给予抗凝方面,两组差异有统计学意义(P<0.05),而术前白蛋白计数及手术时间方面差异无统计学意义(P>0.05)(图1)(表3)。

图1 PVST二元Logistic回归森林图

表3 脾切断流术后PVST危险因素的Logistic分析

续表2

3 讨论

脾切断流术后PVST的发生率在0.5%~57%[2-3],本研究中48例行脾切断流术后PVST发生率在40.4%,在上述范围内。有学者认为脾切断流术后PVST发生率可达91.06%[4],可见脾切断流术后PVST发生率差异极大,在PVST中,以急性门静脉系统完全栓塞为重,常可危及病人生命。

宋子敏[5]、Kuroki[6]等研究认为手术耗时是脾切断流术后PVST发生的危险因素,然而本研究尚未取得一致结论,手术时间与PVST的发生未见明显相关性。宋[5]等认为可能是麻醉状态下,门静脉系统血流缓慢,故较长时间的麻醉增加血栓发生的机率。笔者认为,其一:可能与术野长时间接触空气中CO2或腔镜手术直接接触CO2,CO2融入血液导致血液凝固状态发生改变,其二:结扎后早期脾静脉断端血流停滞,随着时间的推移逐渐产生血栓,与时间呈正相关性。考虑到本研究纳入样本量较少,尚不能解释手术耗时与PVST之相关性,仍需要进一步研究。

值得注意的是,在单因素分析中,术前血清白蛋白计数在两组间P<0.20,然而在多因素回归分析中,上述因素不存在统计学差异。Basili首先发现[7],血清白蛋白水平较低者更易发生PVST,并得出白蛋白水平是PVST的独立预测因子,进一步认为其机制可能是干扰血小板的活化过程。但是总的来说,上述理论尚缺乏更多的随机对照研究。不过当前FOLSOM等认为[7],血清白蛋白水平与PVST的发生呈负相关。

与前人大多数研究[5,8-12]相同,本研究得出术后D-二聚体水平与PVST的发生呈正相关。D-二聚体是人体纤维蛋白形成及降解的一个特异性分子标记物,可作为体内高凝状态和纤溶亢进的分子标志物之一。本研究发现,在PVST组中,术后第7天的D-二聚体计数相对非PVST组显著升高,且差异有统计学意义,提示肝硬化患者体内存在原发性凝血活化,这与肝硬化失代偿期肝功能受损、清除组织纤溶酶原激活物能力下降和纤溶蛋白抑制物合成减少有 关。D-二聚体水平升高说明体内存在高凝状态和继发性的纤维蛋白溶解亢进,即可解释术后高D-二聚体状态易发生门静脉系统血栓。

有学者[13]研究认为, 腹腔镜手术在脾切断流术后PVST发生率方面高于传统开放手术,手术方式在两组间也存在显著统计学差异,且传统开腹手术甚至在防止术后发生PVST方面更具优势,这与当前微创手术发展趋势存在不同。然而截至目前,国内外并无关于其机制的详细报道,但仍有不同的研究团队得出相一致的结论。例如姚[14]在一项腹腔镜与开腹脾切除的相关研究中指出,相较于开腹脾脏切除,腹腔镜下脾脏切除术后的PVST发生率较高,且具有统计学意义。有学者认为[15]当采用腹腔镜手术时,建立及维持气腹过程中CO2融入血液导致血液凝固状态发生改变。另外,较高的气腹压力会对腹腔内的血管产生挤压作用,进一步减缓了血液流动,促进了血栓的形成。尽管结果显示开腹手术较腹腔镜手术在一定程度上可减少术后PVST的发生率,但鉴于腹腔镜手术的微创、胃肠功能恢复快、并发症少以及放大效应、住院日减少[16]等开腹手术无可比拟的优势,仍建议在经验丰富的外科中心进行腹腔镜脾切断流术。

脾切断流术后给予抗凝是预防PVST有效的方式,这早已定论[17-18]。本研究结论与上述观点一致。然而考虑到当前存在多种不同抗凝手段,其预防PVST的效果也不尽相同,例如牛秀峰[19]团队尝试经脾静脉置管抗凝治疗预防脾切除断流术后早期门静脉血栓,相较于对照组PVST发生率为56.7%,对照组则为16.7%。其他例如邹文香[20]团队进行的门静脉高压症脾切除(或)加断流术后患者早期接受低分子肝素联合华法林抗凝治疗同样取得可靠的结论,认为脾切断流术后早期给予肝素联合华法林抗凝在预防PVST方面效果显著。

4 结论

在过去一段时间内,脾切断流术后门静脉血栓往往被临床医生所忽视,甚至一度使用“脾热”来解释,然而随着近年来超声技术的发展以及CT影像学的普及,PVST逐渐被广大临床医生所认识。综上所述,脾切断流术后7天D-二聚体水平为PVST的危险因素,是否给予抗凝、手术方式可能成为一种保护因素。对于行脾切断流术患者,应尽量在经验丰富的外科中心进行,术后应常规给予口服华法林甚至联合使用肝素抗凝。然而受限于本研究严格的纳排标准,导致样本量较少,造成统计效率低下,但本研究在一定程度上解释了PVST的产生机制。