城市更新背景下历史建筑的活化利用

——以苏州海红坊潘宅为例

2022-10-23陈亚珉

陈 曦,陈亚珉,徐 粤

引言

在城市更新的背景下,历史街区中大量历史建筑的活化利用成为突出问题。《历史文化名城名镇名村保护条例》明确界定“历史建筑”,指由城市和县(市)人民政府认定并公布,有一定保护价值并能体现历史风貌与地方特色,且没有被公布为文物保护单位或登记为不可移动文物的建筑物或构筑物。相较于文物建筑,历史建筑作为“非法定保护对象”,需要得到更多的重视。同时,历史建筑相较于“有身份”的文物建筑掣肘较少,具有更大的活化利用空间和更多元利用的可能性。

1 相关理论研究现状

城市更新是用于解决城市衰败问题,通过清理城市内的“枯萎”地区,来创造更多的就业、消费等机会。城市更新的主要目的是通过吸引外部私人和公共投资,并鼓励企业创业来恢复特定地区的经济活力。

1.1 城市更新发展概况

现代城市更新的尝试始于19世纪后期的西方发达国家,并于20世纪40年代后期在重建的背景下经历了一个曲折的发展阶段。城市更新最初以一种社会改革的方法出现在英格兰,是19世纪迅速工业化的城市中贫民日益拥挤和较差居住卫生环境的应对措施。20世纪60年代,西方专家们逐渐发现,城市旧建筑的大规模推倒重建不仅不能实现城市活力的提升,而且还会让城市和社会产生更多新的问题。与此同时,专家们认为城市更新是解决当下城市问题的新途径。城市更新逐渐演变为一项政策,其基础不再是破坏,而是更多地依靠改造和投资。如今,城市更新已成为许多地方政府政策中不可分割的一部分,常常与大小企业的激励措施结合在一起。

1978年后,中国国民经济发展迅速。工业化使得城乡发展进入新阶段,城镇人口占总人口比重逐年攀高。城乡发展过程中出现了很多新矛盾和新问题,新城的建设不断挤压旧城空间,城市更新开始被更多地提及。我国现如今已进入“十四五”时期,为推动新型城镇化、实现城市发展模式的转型、提高城市品质,国家提出实施城市更新行动,城市将逐步转向以存量提质、改造为主的新阶段,城市更新大有可为。

随着时代的发展,为了解决城市发展的根本矛盾,创造更好的城市人居环境,城市更新已经成为一种必要的手段。城市更新是在城市空间原有的基础上,通过一系列的方式来调整和置换城市的形态和结构,同时会改造一部分城市物质空间。城市更新可分为宏观和微观两个层面。

1.2 宏观层面的城市更新理念

宏观上,城市更新是指通过调整和优化城市的形态、结构和格局,使城市适应当今经济、社会发展的要求。通常使用物质和非物质的方式促使城市各地区恢复活力,其中包括对城市整体形态和环境质量改善有较大不利影响的区域、在功能布局上与周边不协调的区域、已经衰落或有衰落趋势的区域。城市更新研究中,除了“生态城市理念”“拼贴城市理念”“城市双修”等理念外,提及最多的便是有机更新。有机更新作为一种城市规划理论,认为从城市到建筑,从整体到局部,就像生物体一样是有机联系、和谐共存的。它主张城市建设要遵循城市的内在秩序和规律,符合城市肌理,采用适当的尺度和合理的规模,并根据改造的内容和要求平衡各种因素,在可持续发展的基础上进行城市更新,不断提高城市规划水平与质量,使得城市更新区的环境与城市整体环境相协调。城市有机更新是对城市中不再适应城市社会生活一体化的地区进行必要的改造,使其能够重新焕发活力,主要内容包括对建筑物等客观实体的改造,以及对各种生态环境、空间环境、文化环境、视觉环境、娱乐环境等的改造与延续。

1.3 微观层面的城市更新理念

微观上,城市更新是指为了满足使用者的心理需求,对区域内原有的建筑质量、环境质量、服务质量等通过古迹保护、区域整治等多种途径,改善物质环境,满足人民的物质和精神需求的过程。城市更新微观层面的理论主要有以下几种。

一是“城市针灸”理念。莫拉莱斯(Morlales)于1982年提出了“城市针灸”理念,该理念作为催化式小尺度干预下的城市更新策略,以点式切入的形式对某一地区进行小尺度改造以引发其周围环境发生变化,并最终达到激发城市活力、改变城市面貌、实现城市更新的作用。与传统城市设计方法相比,“城市针灸”理念能够在满足本地化需求的同时,更好地了解城市系统如何在具体节点上运行、融合,利用低成本精准干预来混合和激活城市内互不兼容功能,无需大范围修改就能改善城市整体环境。例如墨西哥利用“城市针灸”理念将贫民区的棚屋改造成简单的房屋,以便以后住户根据需要和经济承受能力进行再次改造。这一做法使得贫民区中的人们无需搬迁便有了可供几代人共同生活的房屋。

二是城市触媒理念。1989年美国学者韦恩·奥图(Wayne Atton)和唐·洛干(Donn Logan)在《美国都市建筑——城市设计的触媒》一书中提出了“城市触媒”(urban catalysts)的概念。城市触媒是指能够促使城市发生变化,并能改变城市建设速度的新元素,即通过某一特定触媒元素的介入,引发某种链式反应,促成城市建设客观条件的成熟,从而推动城市按照人们的意志持续和渐进式发展。触媒元素既可以是酒店、购物区和交通中心,又可以是博物馆、戏院以及开放的空间,还可以是小尺度的特殊实体,比如廊柱和喷水池等。

此外,还有诸如保护区制度和保护规划,以及在众多城市更新实践中所衍生的因地制宜的更新理念。城市更新遇到大片需要保护的历史街区时,需要对更新的区域制定相关制度,如法国巴黎的保护区制度。因地制宜的理念譬如丽江城市更新中“保护中求发展,发展中守特色”的理念;郑州二砂文创广场城市更新设计中“将遗产保护融入城市发展构架中,以实现历史文化传承与城市活力协同发展”的理念。

在微观层面上,城市更新对地块的改造造成宏观层面上整个城市形态、结构和功能的变化。在宏观层面上,城市自组织和其他组织行为带来空间自我改造过程中微观环境变化的新特点和趋势。城市更新的宏观层面与微观层面互相作用、相辅相成。历史建筑的活化利用与微观层面的理念结合更为紧密。

1.4 历史建筑的活化利用

历史建筑是建筑遗产中不可分割的一部分,对于形成地方风貌特色具有十分重要的意义。19世纪法国掀起古迹修复运动,欧洲由此开始针对历史建筑的保护理论与方法展开研究。其中最具影响力的维奥莱特·勒·杜克(Viollet Le Duke)就曾提出一种观点:保存一座建筑的最好方法就是为它寻找一种功能,再经过修补来达到新功能所需的条件。第二次世界大战后,许多历史建筑被毁,政府亟须新建城市以安置民众,造成不少历史建筑的拆除。直到20世纪70年代,对建筑遗产进行保护与利用的呼声才开始变得强烈起来。20世纪80年代,英国政府积极推动城市复兴运动,使很多废弃的老码头变成了商业或者文化中心。例如,位于利物浦阿尔伯特码头的仓库被重新利用,并被设计和改造成融合多种功能属性的空间,如博物馆、画廊、饭店、宾馆、艺术展览馆等。

1925年我国成立故宫博物院,北京故宫得到完整的保护,这是我国对历史建筑进行保护与利用的首个案例;1935年我国设立旧都文物整理委员会,对一些重要古建筑进行修复;“文革”期间,一大批优秀历史建筑被毁坏;20世纪70年代末,对于历史建筑的保护与利用才逐渐走上正轨;20世纪80年代,城市在格局与形式上都有了很大的改变,人们一改以往拆除历史建筑的做法,转而寻求改造与再利用的途径。文物建筑保护在我国经历了漫长的历程,同时建立了一套比较完整的保护制度和体系,而历史建筑的保护和活化利用问题在最近十几年才得到社会及学术界的逐渐关注。2016年国务院印发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(下文简称《意见》),《意见》提出对历史文化风貌区进行保护,强化文化遗产的保护、传承与合理利用。2017年住建部公布了第一批10处历史建筑保护利用试点城市名单,希望能够充分挖掘历史建筑价值,为历史建筑活化利用探索创新性的途径。经过多年的历史建筑保护与利用的探索实践,我国取得了不错的成果,譬如将良户村的良户书院改造成乡村阅读中心,不仅保存了明代建筑的形制特点,还促进了全民阅读,体现了书院保护与利用的价值。

综上所述,历史建筑的活化利用要以深入挖掘遗产中文化资源及内涵为前提,并与当代社会文化有机结合,在保护的基础上,让遗产助力当代社会文化、教育和经济发展。

2 海红坊潘宅活化利用案例

结合海红坊潘宅活化利用案例对上述理论做进一步说明。本案例为苏州古城复兴建筑设计工作营第三期竞赛方案,该竞赛由苏州市政府与中国建筑学会联合主办,旨在探索古城“微改造”“微更新”之路,探讨古城复兴新模式、新方法。

2.1 项目概况

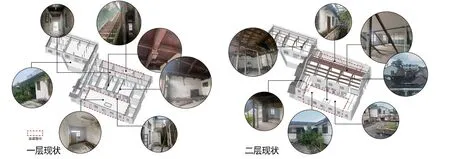

海红坊潘宅位于苏州市姑苏区景德路南侧,新春巷西侧25号街坊内,为苏州历史上“贵潘”家族代表人物——清代状元潘世恩的祖宅,距离苏州观前商圈仅300 m。潘宅坐北朝南,原宅邸为两落五进带辅房的宅院。东落第一进为五开间雕花楼厅,前后有厢房连接。其中梁架为圆作,雕刻较为精美,基本保存完好。东厢房二楼已损毁,天井和建筑内部空间改建严重。西落第三进为五开间大厅,梁架为扁作,基本保存完好。建筑西侧空间改建严重,前面庭院仅存一半。现存宅院部分结构较为完整,保持了清代中后期苏式建筑的传统风貌,是苏州典型的清代官宦宅邸(图1)。项目占地面积约686 m,建筑面积约950 m。

图1 海红坊潘宅现状

根据《苏州古城25号街坊城市设计》,25号街坊及周边以居住功能为主,人口密度大,结构呈现老龄化,小型零售商业设施较为齐全,但品质以低端为主。街区及周边除居住功能外多为办公和特殊教育等功能,而服务休闲类功能,如阅读、健身、养老、青少年活动等设施和空间匮乏。周边沿城市干道虽然有大量开放型商业设施,但街区内部主要以居住及办公等内向型功能为主,引人入胜的非物质文化遗产往往“养在深闺人未识”。

项目所在位置紧邻观前商圈,但街区内部却游人罕至,文化遗产无法对外展示和传播。街区与城隍庙隔街相望,但因为两侧功能业态分布不合理,使得城隍庙与街区内部缺乏互动。紧邻的新春巷以东片区为怡园历史文化街区,内部琴棋书画文化积淀深厚,但封闭在协会和研究所等内向型功能场所中,传统文化再创意的延展功能得不到发挥,缺乏互动、接受、熏陶的载体。

根据25号街坊上位规划,在业态发展中建议适当引入一些开放性较强的功能,如培训、创意设计、民宿等,提高空间载体的文化传播功能,提高街区开放程度,使得传统建筑得到更好的利用,街区获得更多的经济效益,形成“历史传承+传统产业创新升级+城市功能”的复合业态街区空间。

2.2 活化策略

历史建筑应改造成为城市中的一盏明灯,通过“点式切入”,在小范围内改造并引发其周围环境发生变化,发挥“城市针灸”功能,以此激发街区活力、改变城市面貌。根据上文分析,本案例中历史建筑缺乏挖掘,整个街区缺乏活力。因此提出在纵向上展现历史深度、在横向上点亮街区明度的改造思路,并在保护与更新、不变与变之间找到平衡。在深度调研和反复研究后,得出该案例的活化策略:点式切入,触媒联动;由点及线,街区新生。以期使得遗产的物质形态得到保护与更新,潘氏文脉与海红坊的烟火气历久弥新。

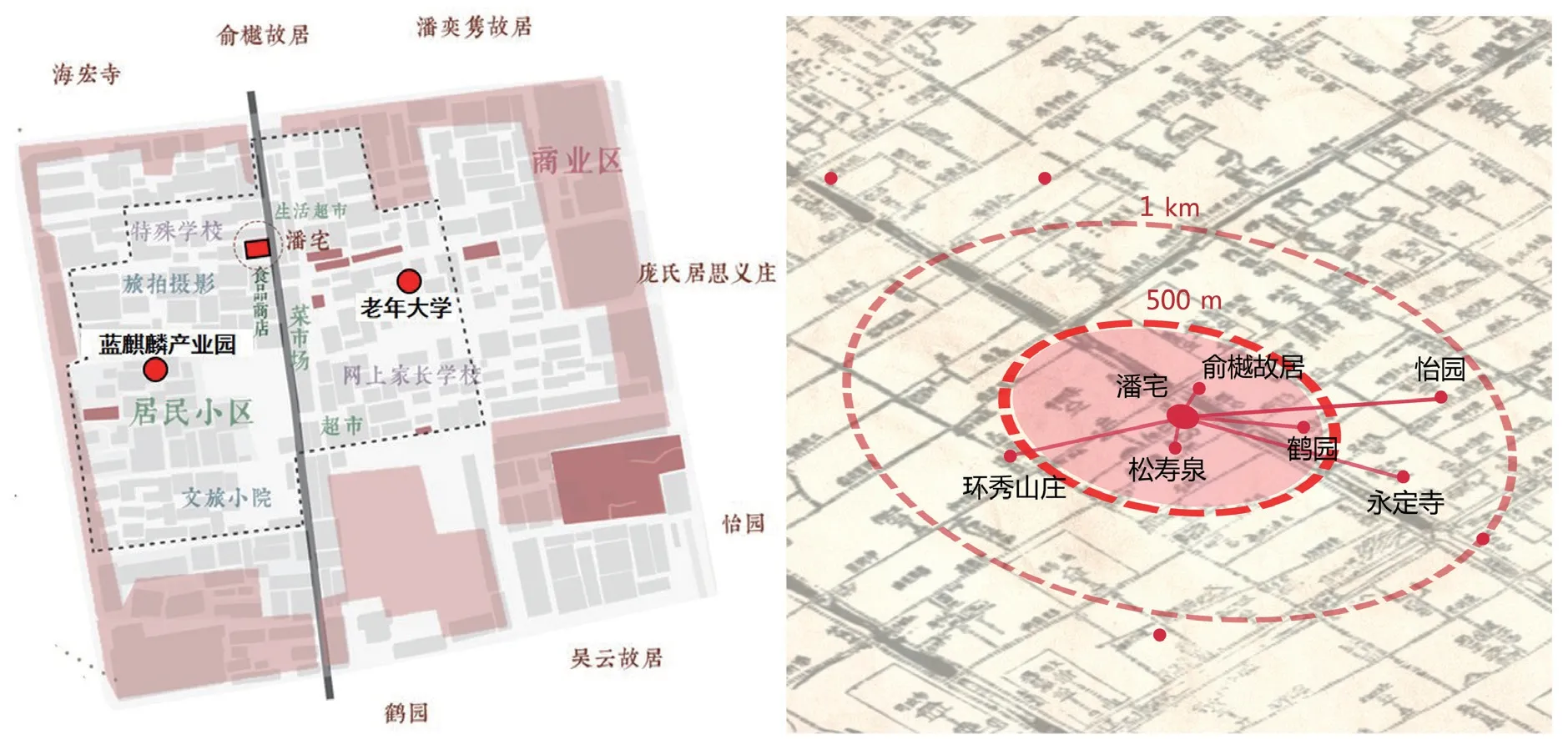

2.2.1 点式切入,触媒联动

本设计主题为“时空影像发生器”,“时空影像”是记录各个历史时期记忆的载体,是连接过去和现在的桥梁;“发生器”是可以触发周边事物产生更多可能性的媒介。设计以此为主题,希望发挥区域内中心或者媒介的功能,以摄影这一要素将街区内的各节点联系起来。街区内人群以老年居民为主,外来人群主要有姑苏区老年大学吸引来的苏州市甚至省内其他城市老年人群体,蓝麒麟文化创意产业园吸引来的年轻人群体,怡园、俞樾故居(曲园)等景点吸引来的游客群体。街区内娱乐活动稀缺,居民生活单一(以聊天、打牌、晒太阳为主)。附近历史遗存较多,潘宅半径500 m内有俞樾故居、鹤园、松寿泉,半径1 000 m内有怡园、环秀山庄、永定寺等(图2)。这些遗存内部环境优美,游客较少,具有较为成熟的摄影条件。

图2 海红坊潘宅周边环境

对街区内摄影类业态进行调查后发现,现有的摄影馆主要是面向中青年的婚纱摄影馆,收费较高。而外来中老年游客摄影需求旺盛。通过访谈发现,街区内居民也愿意尝试摄影等休闲活动。因此将设计对象定位为摄影综合体,肩负摄影工作室、室内摄影体验、室外摄影驿站的复合功能。潘宅作为乾隆年间状元潘世恩的祖宅,居住于此的潘氏族人自古便与周边园林景点有着密不可分的联系。因此提出“重返园林”的主题,即以潘氏族人生活轨迹串联起园林外景的拍摄主题。如《潘钟瑞日记》中记载:“咸丰九年九月初六,余与妻子同往鹤园,园中菊盛开。”《曲园记》中记载:“岁在己巳,赁马医巷潘文恭旧地而居之。”这些都表明了潘氏族人与园林的关系。设计希望游客像潘氏族人一样,重返这些古典园林,在游玩的过程中深入了解潘氏家族历史,并留影纪念。就交通而言,从潘宅出发可便捷到达附近的园林景点,潘宅可以作为休息点和后勤点,真正实现驿站的功能。由此,整个街区内的各个节点不再孤立存在,可以联动发展,从而带动整个街区活力的提升。

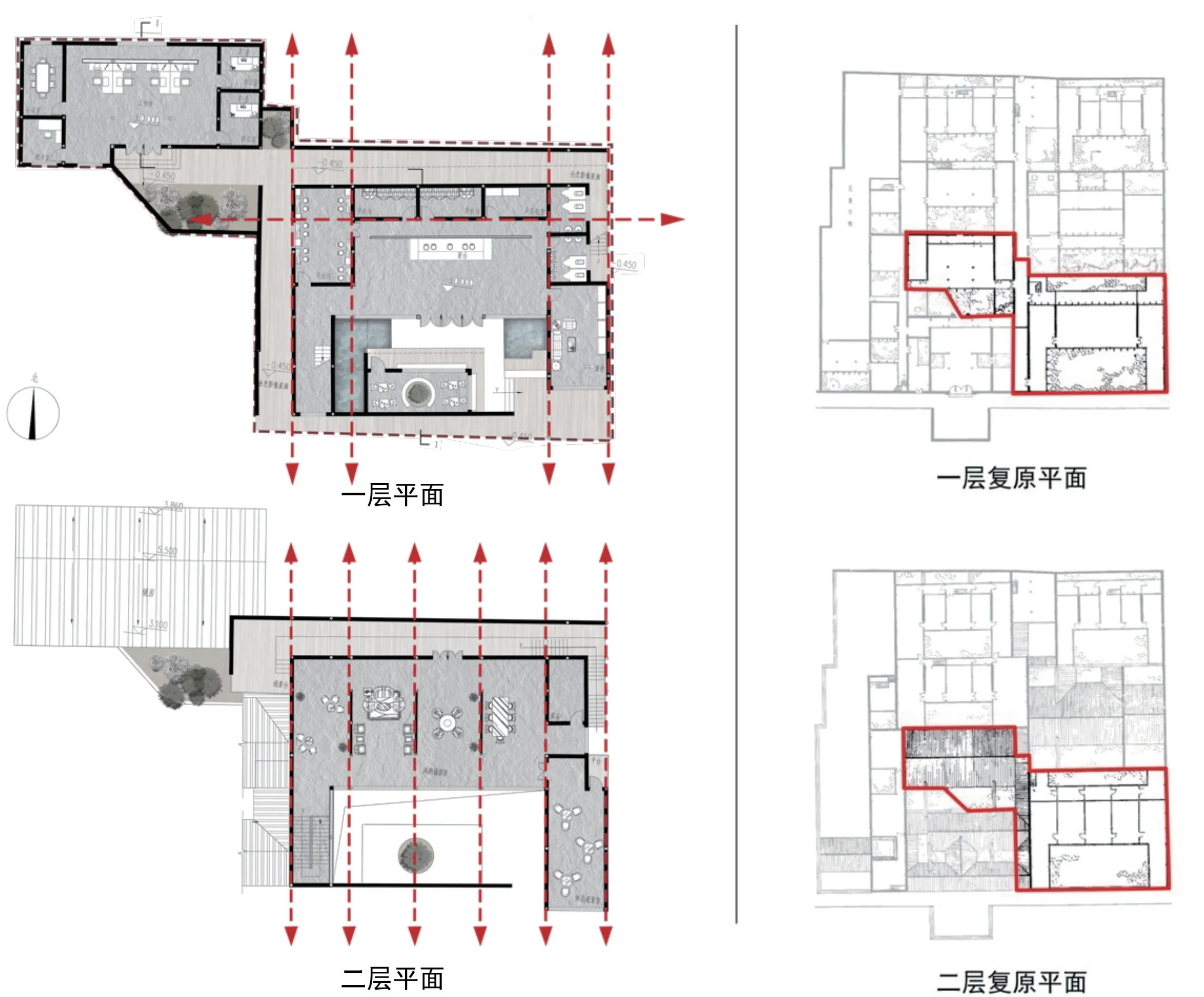

在历史建筑的保护和更新中,原真性和整体性是最为重要的两个原则。因此改造策略为“保留原结构,暗示原格局”,在此基础上置入一部分新构件,形成新旧和谐共存的“新”建筑。以陈从周先生《苏州旧住宅》一书中潘宅的复原图为参考,拟对东路前院20世纪80年代搭建的平房进行拆除,拆除厅堂内加建的隔墙,恢复成原状三开间样式,将明间两侧雕花梁架重新展现出来,周边隔为化妆、换装等功能性空间。对西路宅院后砌的隔墙进行拆除,恢复成原状五开间的格局。建筑二层整体打开,以灵活的屏风隔断暗示出原状五开间布局,这些隔断可以根据雅集或拍摄需要自由移动,形成灵活可变的大空间(图3)。在坍圮的东厢房处以钢结构及其他新形式进行重构,突出不同历史时期的特征,使人们能了解建筑的整体历史信息。在东路和西路间布置小平台,将东西路更紧密地联系起来,成为休憩和观景的场所,展现出“与古为新,和而不同”的设计理念。

图3 改造后平面与复原平面的对应关系

在室内摄影体验和摄影工作室方面,建筑一层主要设置接待及化妆、换装等准备空间,将相对独立的西路宅院作为工作室使用。娑罗花事雅集对潘氏家族影响深远,可以看作是潘氏文化传承的一个标志性活动。光绪三年(1877年),顾文彬有日记记载:“赴顺之招饮,在三松堂看娑罗花……演小班答席,并添唤大章班老伶七人同演。”光绪八年(1882年)三月,潘遵祁邀顾文彬、彭慰高、吴云、汪鸣銮、潘曾玮、潘蔚饮于三松堂,赏娑罗花绘图,并各有题诗,可以窥见娑罗花事雅集之盛。因此建筑二层结合潘氏家族这一极富特点的活动,布置花事雅集、四梅雅集、须静雅集等针对青年男女、中老年人及亲子等不同群体的动态摄影。动态摄影区别于一般的摆拍,即客人换装后真正参与雅集之中,由摄影师跟拍、抓拍,记录雅集中的精彩瞬间(图4)。

图4 各类雅集活动及适宜群体

2.2.2 由点及线,街区新生

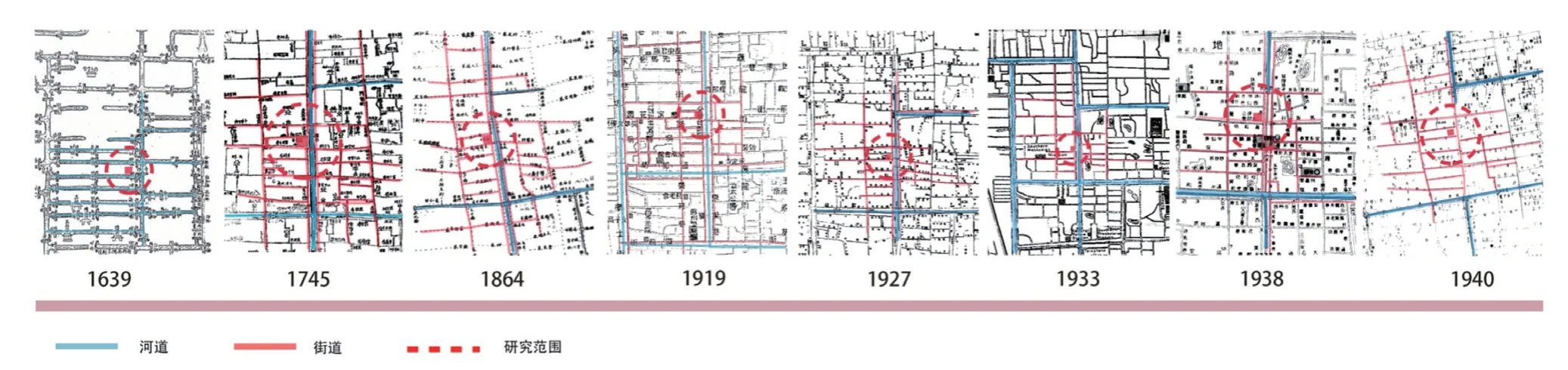

对比1639年至1940年潘宅及周边区域的若干历史地图,可以看出基地周边街巷格局变化不大,主要街巷空间保持原有格局。周边水系在1940年左右被填埋,东侧曾为滨水空间,具有一定的开放性(图5)。本设计希望营造更强的公共性,由点及线带动街区获得新生(图6)。

图5 潘宅及周边区域1639年至1940年部分年份历史地图

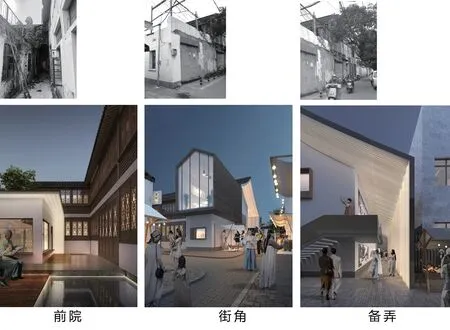

图6 潘宅及周边街区改造效果

沿海红坊南侧入口处以片墙和侧向入口围合出建筑前院的半开放空间,延续了历史上前院的私密性,保证了沿街立面的完整性和连续性。前院空间对社区开放,老人和儿童可以在此小憩,院内布置茶吧,提供室内和室外休闲活动。茶吧内移栽海棠树,试图唤起人们对海红坊“巷内遍植海棠”的共同记忆。前院内茶吧采用小体量的轻质结构设施,可以拆卸且不破坏原有地基,在不破坏前院历史格局的前提下“触碰”历史,小心地与历史“对话”(图7)。

基地位于海红坊和新春巷交界处这一独特的位置,因此设计希望能点亮街角,打造视觉焦点。以耐候钢板承接原屋顶结构,直接落地形成整体性屋面,并置入线性光源,表层覆以白色穿孔铝板,在夜晚闪闪发光,吸引人们眼球,形成街区的亮点。将坍圮的东厢房以新的结构和形式建造起来,成为街角醒目的地标和可从建筑内欣赏周边民居的“瞭望筒”(图7)。

设计打通原有的西侧备弄和北侧的交通空间,生成地块内的“新巷”,秉承了历史街区更新中“小街区、密路网”的策略,丰富街区内步行路线的同时,也增加了空间的趣味性。通过“新巷”展示海红坊各个历史时期的照片,建立起“此地”与“彼时”的时空连接,形成带有强烈情感记忆的“时空影像长廊”(图7)。“时空影像长廊”南侧有直通建筑二层的楼梯和外廊,可以将二层空间和长廊联动起来,除常规的雅集拍摄外,作为街区历史照片展览或举办各类活动的场所。

图7 潘宅各位置改造前后对比

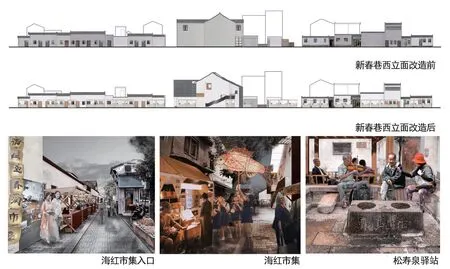

在街区层面上,提出“复兴商业,重拾人间烟火”的思路。现状沿街民居、商铺杂乱,风貌较差,亟须统一沿街店铺形象、民居风貌,重塑公共空间。根据不同尺度和功能为海红坊和新春巷赋予不同的功能。新春巷尺度较大,沿路两侧多为商铺,故对其沿街界面进行整饬,统一设置商铺标识,结合商业外摆,设置特色手工艺市集;海红坊是以生活功能为主的街道,尺度较小,故结合几个重要节点打造高质量的公共空间,如松寿泉可打造为更适宜老年人聚集的休憩空间(图8)。

图8 街区立面整饬及节点改造效果

3 历史建筑设计思路及活化利用策略

随着社会经济与城市建设的快速发展,太多的历史街区面临着类似苏州古城25号街坊的情况:周边环境日新月异,街区内部生活环境和历史建筑却日益破败。因此,对这些历史建筑进行活化利用,提升整个街区的生活品质,是街区居民所盼,也是城市更新的要求。本文对相关理论及大量案例进行梳理,总结出若干设计思路及策略供历史街区和历史建筑更新、活化利用参考。

3.1 设计思路

(1)尊重历史,保护古城、历史街区肌理。历史建筑形态要与古城风貌和肌理协调一致。按文物部门要求修缮历史建筑,不得改变其尺度、布局,注重保护风貌特征。

(2)保护有价值的历史元素。注重保护、修缮、复原典型历史建筑的建筑空间、木结构体系、自身叠合的历史信息等所有有价值的重要特征,保护为先、合理利用。

(3)合理注入新功能。根据保护的不同等级,在合理的位置,以不同干预程度注入新功能,创造性地将历史建筑转化为社区开放、共享空间,巧妙应用新技术提升社区品质,多样、灵活地为社区居民和游客提供服务,并组织新的流线。

以上设计思路可以概括为“有机更新,有限介入”。历史建筑有机更新须摒弃拆建与仿建的思想,要在更新中体现历史记忆和信息,同时谨慎地“触碰”历史,合理创造有活力的社区公共空间。

3.2 活化利用策略

(1)修复与更新并重,强调对历史建筑的保护与利用。按照历史街区保护规划进行修复,建筑高度基本维持现状,建筑风貌和形态应与古城空间结构和肌理相协调,保护有价值的历史元素。在此基础上,鼓励创新性的传承和利用,主要手法是复原性修复,现存结构年代久远或者价值较高的予以保留,后期加建、改建、扩建的予以拆除,加固原有结构,恢复丢失结构。如安徽黟县屏山村何宅修缮改造设计,保持其原有大体风貌和建筑形制,完善建筑结构,并运用原有的建筑技术和建筑材料对建筑的门窗、立面进行整体性保护、修缮和改造。

(2)私密与开放并重,开放传统空间,融入现代功能,推动历史街区活化更新。古城历史街区由于人口老龄化、历史建筑破旧、功能单一,长期处于衰败状态。为了推动历史建筑的更新活化,有必要在满足必要的居住功能基础上,适当打开传统住宅的封闭空间,提升开放性和公共性,同时融入新的现代功能,支持新型居住活动和外来游客活动,主要做法是置入共享空间、社区居民活动空间,保证居住功能与共享空间并重、私密与开放并重。如北京旧城区住宅改造研究中,除了保持传统院落形式、延续平面布局外,还开辟了新功能,运用新材料、新技术优化生活体验。

(3)传统与创新并重,赋予历史建筑新的社会文化。历史建筑更新不是简单的古建筑修复,也不仅仅是原有居住功能的改善,而应根据时代的发展需求,赋予历史建筑新的功能和文化,让人们在领略历史建筑风貌的同时,体验新的功能,感受新的社会文化。在设计手法上,也应该引入新的理念,体现当今社会经济、文化背景下的新元素和新气息,如引入与建筑原有形式相和谐的新形式,引入新材料与原有材料形成对比等。如青岛里弄建筑改造中,将历史建筑视作城市发展的一个可持续资源,并将可持续发展作为历史建筑的动态保护目标;在共享经济的视角下,将宁波庄市街道历史建筑打造成体验式古建筑,最大限度地让历史建筑适应城市的发展和演变,并带动城市经济的发展。

4 结语

在城市更新背景下,历史街区更新应在“尊重历史、保持格局”的思路下,从若干有代表性的建筑单体的更新入手,进而带动与之相邻的街道及整个街区获得新生。而这些有代表性的建筑单体往往是带有历史记忆的历史建筑,其每一处更新都应是量身定制的“微更新”,注入的新功能也须与其历史一脉相承。苏州海红坊潘宅案例中的“点式切入,触媒联动;由点及线,街区新生”即一种可行的策略。如何更好地平衡好保护与更新的关系,深度挖掘、合理活化历史建筑,为历史建筑延续生命,为历史街区和城市带来新的活力值得进一步探究。