对新教材“充分条件与必要条件”的思考与重构

2022-10-17杜瑛

杜 瑛

(无锡市青山高级中学,江苏无锡,214000)

在“立德树人,提升素养”的理念下,《普通高中数学教科书(人教A版)》(以下简称“新教材”)对高中数学课程结构进行了重组与优化,突出了数学教学的主线,凸显了数学的内在逻辑和思想方法.新教材在必修1中最大的结构变化是将集合、常用逻辑用语、相等关系和不等关系、函数观点看一元二次方程和一元二次不等式四部分内容作为预备知识,放在其他教学模块之前,旨在先教会学生使用基本的数学逻辑语言工具、明确最基本的数量关系、理解最基本的数学思想方法,帮助学生更顺利地完成初高中衔接,为之后的学习做好铺垫.

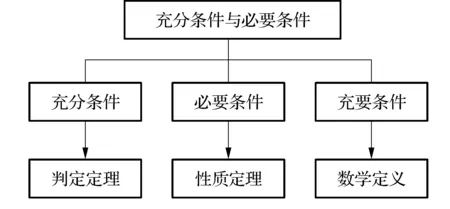

充分条件、必要条件和充要条件是三个常用的逻辑用语,是研究数学问题时经常遇到的基本逻辑关系,是数学判定定理、性质定理和定义的逻辑本质,是表达数学对象的基本逻辑语言和论证数学结论的基本逻辑思维方向.

1 内容简析

1.1 课标要求

本课是普通高中数学教科书人教A版第一册第一章第二单元“常用逻辑用语”第一、二课的内容.

本单元内容包括:充分条件、必要条件、充要条件,全称量词与存在量词、全称量词命题与存在量词命题的否定.

《普通高中数学课程标准(2017版)》对两课内容的教学要求是:通过对典型数学命题的梳理,理解充分条件、必要条件和充要条件的意义,理解判定定理与充分条件、性质定理与必要条件和定义与充要条件的关系.帮助学生使用常用逻辑用语表达数学对象、进行数学推理,提高交流的严谨性与准确性.

1.2 教材内容

1.2.1 知识结构

1.2.2 教材解读

教材中,两节课均以命题的真假为载体,第一课通过判断命题真假总结出充分条件和必要条件的定义.例1和思考1加深对充分条件判断方法的理解、探究判定定理与充分条件的关系;例2和思考2加深对必要条件判断方法的理解、探究性质定理与必要条件的关系.这样安排一是考虑到教学内容比较抽象,分别探究可以降低难度;二是通过两个思考问题培养学生的论证能力,为第二课的学习做好铺垫.

第二课“思考”中给出四个命题,既能总结出充要条件的概念,又给发现充分不必要条件和必要不充分条件埋下伏笔.通过例3、例4和探究问题的解决,提升学生逻辑推理素养,培养辩证求实的科学精神.

2 教学困惑

“充分条件与必要条件”原为旧教材选修2-1第一章第一单元内容,安排为2课时,教学对象为高二年级学生.现被调整为新教材必修第一册第一章第二单元内容,安排为2课时,授课对象为高一年级学生.

除教学模块上的调整之外,教学内容的安排也有了较大的变化.旧教材第一课同时学习充分条件、必要条件和充要条件,第二课主要为巩固概念与提升应用;新教材第一课只学习充分条件和必要条件,第二课学习充要条件.新教材在教学目标上突出了素养导向,更重视培养学生的逻辑推理能力与数学表达能力,在教学内容上更重视把握数学本质.

由于这些变化,给一线教师的教学设计带来许多困惑,也是一种挑战.首先,初中数学知识比较具体,高中数学知识相对抽象.面对刚进入高中学习的新生,如何使其理解抽象的数学概念,并渗透培养其应用概念进行论证的数学能力,顺利完成教学目标?其次,充分条件和必要条件是相伴而生的两个逻辑关系,将这两个条件放在一起判断,更有利于学生对两个条件之间逻辑关系的理解.如何兼顾教材安排和教学内容的逻辑关系?

要解决上面两个困惑,本课教学中的问题设计、教学环节设计与师生互动设计都需要进行一次整合,使得学习既符合概念的逻辑关系,也符合学生认知特点.下面是笔者的具体设计,如有不足之处,望同行批评指正.

3 教学重构

第一课的设计,首先,考虑到充分条件与必要条件相伴而生,从逻辑关系的角度上,应该同时给与判断,故将例1、例2的学习目标合并起来;其次,结合判断,要求学生对这两种条件的逻辑关系有深刻的认知,因此对引例与问题的设计从正反两个方向反复咀嚼,帮助学生更透彻地厘清充分条件与必要条件的含义与联系;最后,在学生充分理解其含义之后,再设置判定定理与充分条件、性质定理与必要条件关系的探究问题,有利于学生从逻辑关系的角度理解探究结果.

第二节课的设计,充分挖掘教材中思考、探究和例题之间的联系,以“判断充要条件的逻辑过程”为联系的纽带,问题逐层铺垫引导,让学生体会应从正逆两个方向判断的逻辑思维,将逻辑推理素养的培养渗透在问题解决的各个环节之中.

基于上述分析,教学流程如下:

第一课:判断命题真假,p与q关系的符号化应用,充分条件的定义与判断,探究q与p的辩证关系,必要条件的定义与判断,充分条件与必要条件的定义与相互关系,探究判定定理与充分条件、性质定理与必要条件关系,统总与提升.

第二课:判断原命题与逆命题真假,充要条件的定义,感受正逆两个方向判断充要条件,从正逆两个方向探究其他三种逻辑关系,充要条件的实际应用,从正逆两个方向探究定义与充要条件关系,证明充要条件.

4 具体设计

4.1 第一课设计要点

(一) 前后衔接、概念引入

例1指出下列“若p,则q”形式命题中的p与q,判断哪些是真命题?哪些是假命题?

(1) 若平行四边形的对角线互相垂直,则这个平行四边形是菱形;

(2) 若两个三角形的周长相等,则这两个三角形全等;

(3) 若a=b,则ac=bc;

(4) 若x=1,则x2=1;

(5) 若平面内两条直线a和b均垂直于直线l,则a∥b.

设计意图:巩固命题中的p与q,以命题的真假为载体,引出p和q的符号关系.

(二) 问题引领、概念形成

1. 逐层设问、感知概念

若命题“若p,则q”为真,即p经过推理可以得出q,这时我们就说,p可以推出q,记作p⟹q,若命题“若p,则q”为假,则p不能推出p,记作p⟹/q.

问题1请你利用p⟹q,p⟹/q表示上面命题中p与q的关系.

若p⟹q,即当p成立时,足够充分保证q成立,此时称p是q成立的充分条件;若p⟹/q,即当p成立时,不足以保证q成立,此时称p不是q成立的充分条件.

问题2从“充分条件”的角度上,说一说上面命题中p与q的关系.

问题3在p⟹q的前提下,q一定可以推出p吗?

问题4问题3的基础上,当q不成立时,p成立吗?

虽然,当p能推出q时,q不一定能推出p,但当q不成立时,p一定不成立,q是p成立的必不可少的条件,因此,我们称q是p的必要条件.

设计意图:按照研究步骤(p与q的符号关系→p与q的充分条件关系→q与p的关系探究→q与p的必要条件关系)设计四个问题.从文字语言到符号语言,从符号语言到概念理解,逐步培养用数学的逻辑思维思考问题、用数学的逻辑用语表达问题的能力.问题3和问题4的连环设计,帮助学生理解“必要条件”的含义,同时,让学生感受辩证思维的应用,促进其逻辑推理素养的提升.

2. 水到渠成、概念形成

介绍充分条件与必要条件的概念与逻辑联系.

(三)解决问题、内化概念

例2下列“若p,则q”形式的命题中,哪些命题中的p是q的充分条件,同时,q是p的必要条件?

(1) 若四边形的两组对角分别相等,则这个四边形是平行四边形;

(2) 若两个三角形的三边成比例,则这两个三角形相似;

(3) 若x2-4x+3=0,则x=1;

(4) 若x,y为无理数,则xy为无理数;

(5) 若两个三角形全等,则它们的周长相等.

(四) 探究问题、升华概念

探究1命题“若四边形的两组对角分别相等,则这个四边形是平行四边形”中,给出了“四边形是平行四边形”的一个充分条件,即“四边形的两组对角分别相等”.这样的充分条件唯一吗?你能再给几个吗?

总结:(1) 写充分条件,就是写一个条件,使得其可以推出q;(2) 使得q成立的充分条件p是不唯一的;(3) 判定定理都给出了相应结论的一个充分条件.

问题5你能写出几个使“三角形相似”成立的充分条件吗?

探究2命题“若两个三角形全等,则它们的周长相等”中,给出了“两个三角形全等”的一个必要条件,即“它们的周长相等”.这样的必要条件唯一吗?你能再给几个吗?

总结:(1) 写必要条件,就是写p可以得到的一个正确结论;(2) 给定条件p,由p可以推出的必要条件q是不唯一的;(3) 性质定理的结论都是给出了一个必要条件.

问题6你能写出几个使“三角形相似”成立的必要条件吗?

探究3写出使“x>2”成立的一个充分条件,写出使“x>2”成立的一个必要条件.

设计意图:探究1和探究2目的在于加深对“充分条件”和“必要条件”含义的理解,并帮助学生理解判定定理与充分条件、性质定理与必要条件的关系.探究3则进一步提升学生数学抽象、逻辑推理素养,从具体上升到抽象,研究“x>2”的充分条件和必要条件,从概念的角度上再认识“充分条件”和“必要条件”.

4.2 第二课设计要点

(一) 前后衔接、概念引入

例3下列“若p,则q”形式的命题中,哪些命题与它的逆命题都是真命题?

(1) 若两个三角形的两角和其中一角所对的边分别相等,则这两个三角形全等;

(2) 若两个三角形全等,则这两个三角形的周长相等;

(3) 若一元二次方程ax2+bx+c=0有两个不相等的实数根,则ac<0;

(4) 若A∪B是空集,则A与B均是空集.

问题7命题(1)中,p是q的什么条件,为什么?

设计意图引导学生,利用充分条件和必要条件的定义,从正逆两个方向判定p与q的关系,引出充要条件的定义.

(二)问题引领、概念形成

介绍充要条件的定义(略).

1. 逐层设问、感知概念

问题8若p是q的充要条件时,q是p的什么条件?

问题9以上命题中还有充要条件吗?

问题10命题(2)(3)中p是q的什么条件?尝试论证.

问题11命题(2)(3)中q是p的什么条件?尝试论证.

问题12除了上述几个关系外,p与q还有其他关系吗?相应的原命题和逆命题真假是怎样的?

2. 水到渠成、概念完善

介绍充要条件、充分不必要条件、必要不充分条件和既不充分也不必要条件.(略)

设计意图:逐层设问,引导学生利用充分条件和必要条件的定义,发现p与q的关系,感受相伴而生的q与p的关系.并利用定义口述论证关系,培养学生数学论证能力、辩证思维与严谨的科学精神,促进逻辑推理素养的提升,同时为定义与充要条件的关系及充要条件的证明做好铺垫.

(三) 解决问题、应用概念

例4下列各命题中,p是q的什么条件,同时,q是p的什么条件?

(1)p:四边形是正方形,q:四边形的对角线互相垂直且平分;

(2)p:两个三角形相似,q:两个三角形三边成比例;

(3)p:xy>0,q:x>0,y>0;

(4)p:x=1是一元二次方程ax2+bx+c=0的一个根,q:a+b+c=0.

(四) 探究问题、内化概念

探究4请给出“四边形是平行四边形”的一个充要条件,并尝试论证.

问题13你还能给出其他“四边形是平行四边”的充要条件,并简单论证吗?

结论1:写结论q的一个充要条件p,其应满足两方面,即p能推出q,反之,q也能推出p.

结论2:我们可以利用充要条件给出一个概念的定义.

问题14请你利用充要条件给出“两个三角形全等”的定义.

结论3:由于定义是充要条件,因此要给出定义必须满足两个方面,p⟹q,q⟹p,即p⟺q.

设计意图:进一步应用充分条件和必要条件的定义论证充要条件,感受定义的充要性,区分条件p与结论q,为证明充要条件做好准备.

5 教学体会

两课依照小单元结构设计,第一课为第二课铺垫,符合知识“螺旋上升”的学习方式.

“必要条件”是学生学习的难点,在以往的学习中多数学生不理解“必要”的意义,只能通过“名词记背”的方式学习这个概念.第一课中问题3、4针对“必要”的意义而设计,让学生感受到了“虽然,q成立时,p不一定成立,但是,当q不成立时,p一定不成立,q是p成立的必不可少的条件”.

“证明充要条件”也是学生学习的难点,在以往的学习中学生不理解为什么要从“充分性”和“必要性”两个方面证明,作业通常也只证一个方面,根本原因是对“充要条件”的逻辑关系理解不够深入.第二课的例题和问题均要求学生从两个方面口述论证,培养学生的“逻辑”意识.通过学习的深入,学生从“被牵引式论证”,到“意识到两方面论证的需要”,数学思维的辩证性和逻辑性得到发展.

两课均突出了“以学为主,以教为辅,有数学味”的理念.首先,问题面向“学习需要”而设计,符合学生的最近发展区,因此课堂有效互动频繁;其次,问题符合数学学科特点,具有逻辑性、辩证性和科学性,利于学生数学核心素养的提升;最后,学生互动间产生了许多有趣的结论,将学习逐渐引向深入,课堂目标达成度高.