另类课读:《课仆图》及相关问题考

2022-10-15朱万章中国国家博物馆

朱万章 | 中国国家博物馆

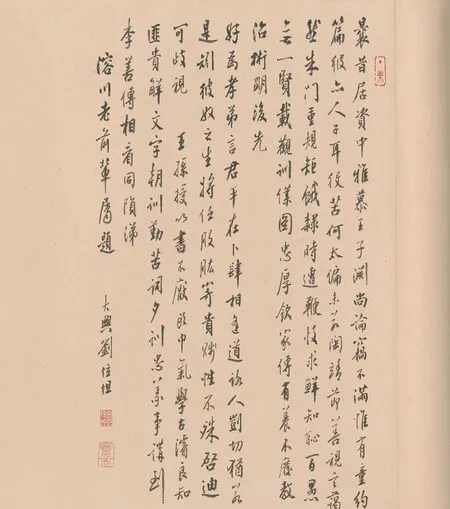

在传统的故实画中,“课读图”是一个重要的门类。这类题材一般所绘为传道授业的场景,有以专门绘名人课读者,如清人所绘《南楼老人夜纺授经图》卷(中国国家博物馆藏)便是以清代画家陈书(1660—1736)教子为主题;也有泛泛而绘一种教学模式,如明代朱之蕃的《课子图》(上海博物馆藏)即是如此。在这些“课读图”中,最为常见的莫过于以父教为主体的“课子图”,如费丹旭(1801—1850)的《花前课读图》(中国国家博物馆藏)和许佑的《窦克勤课子图小照》卷(故宫博物院藏)等;其次则是以母教为主体的“课子图”,如清人汪梅鼎的《霜帷课读图》卷(中国国家博物馆藏)和杨仲毓的《花荫课子图》团扇(重庆中国三峡博物馆藏)等;再其次为“课孙图”或学堂课徒式“课读”,前者如钱杜(1764—1845)的《太乙舟课孙图》卷(故宫博物院藏),后者如缪嘉惠的《严师课子图》轴(重庆中国三峡博物馆藏)等。在诸多“课读图”中,以“课仆”为主题的却是极为少见的。一件由清代佚名画家所绘的《课仆图》卷(图1)便迥异于各类“课读图”。

图1 课仆图(局部)纸本设色清 佚名 中国国家博物馆藏

一、《课仆图》的画面信息

在窗明几净的庭院前,一身着深蓝色长衫之人正襟危坐于石凳上,沉着镇定,目光炯炯,平视前方,右手倚靠在石桌,左手抚膝。在右肘处,平放着一本摊开之线装书。在其右前侧,一身着褐色长衫之孩童恭敬侍立,双手相交垂于前;在其左后侧之灵璧石旁,一着浅蓝色长衫之仆肃然站立,左手隐于石后,右手扶茶杯,欲端茶状。在庭院右前侧,一身着浅灰色长衫之仆人双手捧着四函典籍,走向深蓝色主人。沿庭院的台阶而上,在厅堂之间,放置一张八仙桌,桌上分别置放蓝色函套和深褐色函套的典籍若干,一灰色长衫外套并蓝色马褂的先生伫立于桌后侧,左手拧开函套,右手欲开函翻书。这便是画家笔下描绘的《课仆图》中的主要场景。画中除主仆等五人外,其庭院及厅堂的衬景与陈设也颇为考究。在庭院右侧,为一株枝繁叶茂的梧桐,树旁为山石,石后斜出一株红叶和绿叶相间的小树;在庭院左侧,为一株芭蕉,一只悠闲的丹顶鹤和数丛修竹。庭院左侧有回廊,廊后茂林修竹,并有蜿蜒流淌的小溪。很显然,这是一座园林式的读书人家房舍。在厅堂门楣上,悬挂着楷体榜书“湛华亭”匾额。而在堂中,以砖石砌成的踏床之上,放置一个木几,木几左侧为一红色地毡,毡上一个椭圆形木凳。就庭院和厅堂的总体风格看,没有雕梁画栋,其主色调为浅灰色,除少量的石柱和石栏外,均为木质建筑,大量“回”字形有规律的窗棂,显得素雅且简洁。

此画的画心部分没有作者的款识、印鉴等任何信息,但从堂中装饰的恽寿平和王文治的书画看,至少是在王文治生活的时代,即乾隆、嘉庆年间。但从画风,及作者的笔墨风格看,其年代似乎比王文治略晚,大抵在清代后期。

二、题跋用典与课仆涵义

《课仆图》虽无作者款印,但拖尾却有丰伸、杨殿邦、德诚、谢荣棣和刘位坦五家题跋。这些题跋,无疑有助于我们深层次解读《课仆图》及其画外意涵。

丰伸题跋曰:“溶川古君子,平生爱人如爱己。银潢藻第旧家风,不尚奢华尚文理。聚将僮子六七人,延师立塾诗书陈。赤赤朱门无弦管,盈耳但闻书声香。书声真,朝至暮,儿童散学揖师傅。擎书依序各归家,西邻点首东邻慕。他人之仆惟驱使,先生之仆攻经史。欣兹雅化始于家,入门一望诚仁里。啧嗟乎!郑家婢子君家僮,古今一样声铮铮。醇斋丰伸题”。钤朱文方印“醇斋”和白文方印“丰伸之印”。丰伸,为果毅公阿里衮之子,乾隆四十年(1775)袭一等公外加封,次年由袭爵以军功加号继勇,后官至户部尚书。诗中谈到像主“不尚奢华尚文理”的新家风,谈到其“延师立塾”。更重要的是,他是少有的为仆人课读之人,所谓“他人之仆惟驱使,先生之仆攻经史”,这是其独特之处。此图被命名为“课仆图”,正是机缘于此。诗中还谈到“郑家婢子”,是指东汉经学大师郑玄(127—200)家中的婢女精通《诗经》,历史上被传为美谈。无独有偶,清代画家佘凤画有一幅《风雅婢女图》(广东省博物馆藏)便是指此。(图2)图中,郑玄端坐于庭院中的长木椅上,斜靠书堆,左手持书,右手倚栏,正在专注阅读。在与郑玄一墙之隔的庭院外侧,两婢女正在嬉戏玩耍,一人手持纨扇,一人手捧诗书,似在相互问答赋诗。作者在画心题诗曰:“郑玄家中侍婢俱通毛诗。一婢尝逆玄意,玄命长跪阶下,一婢戏曰:胡为乎?泥中此。婢应曰:薄往想,逢彼之怒。其风雅如此!嘉庆甲寅中秋后五日画于云烟过眼之斋,丹山居士佘凤并识”,钤朱白文相间印“佘凤”和白朱文相间印“丹山道人”。作者所绘虽然并非故事实际发生时一婢跪地而以毛诗(《诗经》)相对的戏谑之事,但亦将苦心研读的郑玄与风雅戏耍之两婢跃然纸上。画中作为衬景的松柏、翠竹、太湖石与曲径通幽的院落,成为理想的读书人生活之所。在诗中,丰伸将像主的“课仆”与郑玄的风雅婢女相提并论。《课仆图》中,正坐而着蓝色长衫者,当为像主;厅堂前肃立而翻书者,当为塾师。其余三人,孩童或为像主之子(或孙),另两人则为仆人。

图2 风雅婢女图 纸本 墨笔95cm×40cm清 佘风 广东省博物馆藏

杨殿邦题跋曰:“插架乎笺万卷披,翩翩公子重当时。常教雅化先门内,不数康成婢解诗。丙午秋仲,叠云杨殿邦”。钤白文方印“杨殿邦印”和朱文方印“叠云”。杨殿邦(1773—1859),字翰屏、鹤坪,号叠云、菜香小圃,安徽泗州人,嘉庆十九年(1814)进士,授编修,官至漕运总督,擅诗画,著有《菜香小圃馆课诗》和《心太平居文集》。“丙午”为道光二十六年(1846)。在诸题中,杨殿邦之题是唯一没有上款者,足见杨氏可能并非应像主之约所题。其题跋是在丰伸之后,德诚之前,中间有一段空白,可知题跋并非书于同一时间,且杨殿邦之后的德诚应是在丰伸之后故意流出一段较长的空白,以便于有更重要的人来续题。这类现象,在书画题跋中并不鲜见,足可见出德诚应属晚辈后学,有谦虚的美德。诗中“康成”即郑玄,杨氏称“常教雅化先门内”,并非以郑玄之婢熟通《诗经》而独擅,而像主以“课仆”之雅事也是可以和郑玄之婢后先辉映的。(图3)

图3 课仆图卷之杨殿邦 德诚 谢荣棣题跋 中国国家博物馆藏

德诚题跋曰:“爨桐未断琴何韵,王良不见谁神骏。若非主人高雅纪,纲贤安得童仆温。文解学问君不见,晏婴御者为大夫。又不见怜才不去萧家奴,隆坐簪簪在当世。不闻课习过诗书,名园今过倾佳酿。洒脱形骸洵旷放,披图不作尘中游。宛坐春风临绛帐,我以鬅头奴子愚。且顽终朝饱食躭,安闲有时睡卧呼不醒,应门客至遭讥讪。目中不识一丁字,但教颠倒捧书笥。自来观史即知人,辄形庸俗悬无地。与君幸为尔汝交,品诗评画相推敲。今更有言进一解,苍头莫使东坡教。饮酣大笑运臂肘,墨汁淋,笔如帚,疏狂不必计好丑,俚言上献溶川叟。默葊德诚拜题”。钤白文方印“德诚”。德诚,字默庵,官至仓场侍郎,与翁心存(1791—1862)有交集,在翁氏日记有两人往还的记录。诗中“晏婴御者为大夫”是指和战国时期齐国的相国晏子有关的一个故事。据说有一天晏子驱车出门,其车夫的妻子从门缝窥见其夫意气扬扬,颇为自得。待车夫回家后,其妻说,晏子身高不足六尺,但身为相国,名显诸侯。今见其出门,谦逊而低调,志念深而富有内蕴,而你身高八尺,是为人驾车的仆人,但却洋洋得意,自以为很满足,所以我要离开你了。其夫听后,从此变得内敛而谦逊。晏子感到很奇怪,车夫以实情相告,晏子后来推荐他做了齐国的大夫。“今更有言进一解,苍头莫使东坡教”中苏东坡教仆人的典故,出自《古今笑》。讲的是司马光家中有一仆人,三十年来只称主人为“秀才”。苏东坡来作客拜谒时,遂教育仆人改叫“大参相公”。到第二天,仆人果然改了称呼,司马光惊讶地询问了缘由,仆人如实相告,司马光感喟到,好好一个仆人,被苏东坡给教坏了。此处引用苏东坡的这个典故,旨在告诫像主不要像苏东坡一样好为人师。此诗是德诚献给像主的,诗中谈及“与君幸为尔汝交,品诗评画相推敲”,可知像主对诗画有所钟爱,属于传统意义上的文人士大夫。

谢荣棣题跋曰:“不羡康成婢,休添颖士奴。如公多令仆,此子亦吾徒。筝笛奇都洗,诗书味最腴。夜来邀月饮,余事学提台。溶川老前辈大人属题,方斋侍谢荣棣”。钤朱白文相间印“臣荣棣”和白朱文相间印“方斋氏”。谢荣棣,字方斋,道光二十年(1840)会试,与翁心存交游甚密,钟兰有《赠谢方斋侍御(荣棣)》,徐甲荣有《酒中呈谢方斋先生》赠之。诗中的“颖士”是指唐代开元年间的进士萧颖士。萧持才傲物,对其手下的仆人杜亮非打即骂,但杜亮仍然对其忠贞不二,后杜亮遂被萧颖士打伤致死。此处将其与郑玄的风雅婢女并列,亦可反衬出像主对“课仆”的良苦用心,与萧颖士的“虐仆”形成鲜明的反差。前述德诚题诗中的“又不见怜才不去萧家奴”中的“萧家奴”即与此同典,都是萧颖士“虐仆”之事。德诚题跋中的“诗书味最腴”句,则是对“课仆”的概括。

刘位坦题跋曰:“曩昔居资中,雅慕王子渊。尚论窃不满,惟有童约篇。彼亦人子耳,役苦何太偏。未若陶靖节,善视言蔼然。朱门重规矩,饿隶时遭鞭。忮求鲜知耻,百愚无一贤。载观训仆图,忠厚钦家传。有养不废教,治术明后先。好为孝弟言,君平在卜肆。相逢道路人,剀切犹如是。矧彼奴之生,将任股肱寄。贵赋性不殊,启迪可歧视。王孙授以书,不废郎中气。学古濬良知,匪贵鲜文字。朝训勤苦词,夕训忠义事。讲到李善传,相看同陨涕。溶川老前辈属题,大兴刘位坦”。钤朱文长方印“丁未”、白文方印“刘位坦”和朱文方印“宽夫”。“丁未”为清道光二十七年(1847)。(图4)刘位坦(1802—1861),字宽夫,顺天大兴(今属北京)人,道光五年(1825)拔贡生,咸丰元年(1851)由御史出任湖南辰州知府,为清代有名的藏书家和金石学家,富藏金石书画典籍。诗中“未若陶靖节,善视言蔼然”的“陶靖节”即东晋诗人陶渊明,一生做善事,在其诗中有“结发念善事”之句,但终其一生仍然命途乖蹇,不过仍然以乐观旷达的态度处世,因而有“悠然见南山”的洒脱。诗中谈到的《李善传》,出自《后汉书》。李善在东汉建武年间,为南阳李元家中的仆人。时值疫情,李元及家人相继染病而亡,剩下出生不及数旬的一婴儿李续及万贯家财。众奴婢合议谋害李续而私分其家产。李善誓死保护李续而寡不敌众,遂背负李续潜逃至山中,并哺养之。李续虽是孩童,但李善待之亦不失主仆之礼,有事则长跪请示,然后再行之。乡里的人都被李善的义举所感动,都跟着他一起做善事。待李续十岁时,李善将其带回本县,重振旧业,并向当地的官员告发众奴婢,官员将这些犯有恶行的奴婢捕杀了。其时,钟离意上书荐举李善,李善及李续相继拜为太子舍人,后李善官至太守。历史上,李善被塑造为“义仆”的代表,亦成为积德行善而终成正果的典型个案。

图4 课仆图卷之刘位坦题跋 中国国家博物馆藏

五家题跋先后引用了郑玄婢女、晏子车夫、东坡教仆、萧颖士虐仆、陶渊明行善、义仆李善等典故。这些在历史上耳熟能详的故事,除了陶渊明行善外,都是和“仆人”相关的,有的是与“课仆”先后辉映,传为美谈,有的则是正好相反,是“课仆”的反面(如萧家奴),是需要引以为戒的。

在诸家题跋中,丰伸谈到了“欣兹雅化始于家”,而杨殿邦亦言及“常教雅化先门内”,这是士大夫所坚守的要“治国”必先“齐家”的传统理念。所谓“一屋不扫何以扫天下”,如果在家中都没有做到“雅化”,又怎样做到为天下成教化呢?故其“课仆”的本质,便是“修身齐家治国平天下”的反映。另一方面,在文人士大夫生活中,仆人或书童是一个必不可少的角色。作为文人士大夫的配角,仆人或书童始终处于生活底层,是一个常常被人忽视的阶层,因而“朱门重规矩,饿隶时遭鞭。忮求鲜知耻,百愚无一贤”便是一种常态。在习以为常的尊卑观念下,忽略甚至轻视(或呵斥、打骂)仆人和书童似乎是天经地义的,而设身处地为仆人或书童着想甚至谋福祉也就成为凤毛麟角了。正是如此,“课仆”成为了一个被时人反复歌咏的典型案例。所谓“王孙授以书,不废郎中气”,正是《课仆图》所要传达的像主对待仆人的态度。在浓厚的“三纲五常”观念的束缚下,“课仆”无疑成为一股清流,是人人生而平等观念的萌芽与觉醒,是“课读”类绘画题材的最高典范。

三、关于画像主人“溶川”

《课仆图》五家题跋中,除杨殿邦外,都是应一个叫“溶川”的画像主人所题。查检清代资料,其字号为“溶川”者,至少有两个。一为司马騊(1729—1799),字云臯,号溶川,江苏江宁人;一为清宗室奕涞(1787—1850),字长源,号溶川,斋名“守素园”。前述题跋中,杨殿邦和刘位坦均能查到明确生卒年,所题跋的时间与奕涞是吻合的,若系司马騊,则其时司马氏已弃世,显然与实情龃龉。此外,孙星衍(1753—1818)在为司马騊所撰的《墓志铭》中称其“起家孤寒,以笔札遇知己”,这与丰伸诗中“银潢藻第旧家风,不尚奢华尚文理”的钟鸣鼎食人家的生活判若霄壤,与奕涞则甚为贴切,故多重证据显示,“溶川”即是奕涞。

奕涞为绵年(本为贝勒永瑷侧室所生,过继给永璥为嗣)长子,永璥(1716—1787)之孙。永璥为康熙废黜的皇太子胤礽(1674—1725)之孙。奕涞于道光五年(1825)授宗学副管,十年(1830)授主管,二十二年(1842)授宗人府理事官,二十三年(1843)授监察御史。奕涞富藏金石书画典籍,常用鉴藏印有朱文椭圆印“守素园世宝御笔书画臣奕涞恭记之章”、朱文长方印“守素园溶川氏珍藏”“跻诚馆溶川氏珍蔵”等,经其鉴藏的名品有清刻本《治心斋琴学练要》、康熙临苏轼《中吕·满庭芳》、诒清堂重刻袖珍本《虞初新志》(现藏中国国家图书馆)和明嘉靖刻本《野客丛书》(现藏西北师范大学图书馆)等。

看得出来,奕涞具有双重身份。他既是清宗室,官至监察御史,又富藏书画典籍,是一个官员兼收藏家。在上述《课仆图》的题跋者中,杨殿邦题于1846年,刘位坦题于1847年,其时奕涞分别为六十岁和六十一岁,故系奕涞晚年时所作。在题跋的五家中,丰伸和德诚均为旗人,且位极人臣,杨殿邦和刘位坦均在从政之余,或兼擅诗画,或富藏金石书画典籍;谢荣棣也获得功名,与其时的官员、文人均有交游。据此可看出,围绕《课仆图》,以奕涞为中心,形成了一个临时的文官集团。他们均以“课仆”为主旨,以诗歌为载体,从不同角度歌咏奕涞及其“课仆”的义举。

四、《课仆图》与行乐图

在《课仆图》中,奕涞处于中心位置。画中之人,均面对观者,但画中人物的服饰及颜色,却各有不同。五人中,奕涞为深蓝色长衫,最为抢眼,其他四人均为浅色服饰。从经营位置上看,奕涞在庭院前的主位,仆人、塾师及孩童均处于次位。画面的中心人物,突出的便是奕涞本人。故从本质上看,《课仆图》仍然属于一幅典型的“行乐图”模式的肖像画。之所以被赋予了“课仆”的涵义,一是因画面确有仆人捧书、塾师翻书等情景,最关键的是拖尾的题跋为画面作了深度的解读。丰伸的“他人之仆惟驱使,先生之仆攻经史”和刘位坦的“载观训仆图,忠厚钦家传”等,都是对画面解构的点睛之笔,为一幅普通的肖像画赋予了超乎画像本身的涵义。

画像主人奕涞在画成之后,延请文友题诗歌咏,这也正是“行乐图”最为常见的文人赏玩的模式。清人陆以湉(1801—1865)在其《冷庐杂识》中写道:“传神写照,见于《晋书·顾恺之传》,后世谓之‘行看子’,亦称‘行乐图’。至今日而此风盛行,几于人各为图,竞出新意命名,求人题咏,甚至有空纸一幅,名曰‘尸解图’,以乞诗者,真愈出愈奇矣!”这种现象,与《课仆图》及众多题跋相类。陆以湉所处的时代,与奕涞大致相当。事实上,在陆以湉及奕涞之前,至少在晚明至清代初期,这类众人为画像主人题“行乐图”的模式就已出现,如晚明曾鲸(1568—1650)为菁林子所绘的《菁林子像》卷(中国国家博物馆藏)、陈祼为李日华(1565—1635)所绘的《李日华像》卷(故宫博物院藏)、清初禹之鼎(1647—1716)为宋吉金(1672—1713)绘的《瓯边洗盏图》卷(中国国家博物馆藏)和周道为陈生洲所绘的《秋林独酌图》卷(广东省博物馆藏)等诸图,均有大量的时人应画像主人之约所书之题跋。这类“行乐图”一般以手卷居多,偶亦可见画轴,如曾鲸的《张卿子像》轴(浙江省博物馆藏)、沈韶(1605—1681年后)的《通初禅师像》轴(南京博物院藏)和禹之鼎的《周仪像》轴(广东省博物馆藏)等即是其例。在清代乾嘉以后,这类“行乐图”盛极一时,一直到了陆以湉和奕涞所处的道光和咸丰年间,这种现象长盛不衰,并持续到清末。美术史学者毛文芳在《图成行乐:明清文人画像题咏析论》一书将康熙年间盛行的文人行乐图细分为八种不同的类型,分别为标帜个人功业、表征伦理亲谊与家族传承、纪录个人的文化活动、以居处为衬景、抒情写志、传达宗教意涵、激发艷情想象、编年画像与行迹图。很显然,以奕涞为像主的《课仆图》应属于“纪录个人的文化活动”和“以居处为衬景”为两种类型。

陆以湉所言“竞出新意命名”,《课仆图》便是由诗意及画境而出之“新意”而所得名。因由“行乐图”的肖像画而衍生的“课仆”,为常见的“课读图”模式增添了新的范式。惟其如此,《课仆图》的意义也就尤为凸显了。

五、《课仆图》中的陈设与审美时尚

值得注意的是,《课仆图》中厅堂的正中央,依稀可见悬挂一幅王文治(1730—1802)的楷书对联,署款“梦楼王文治”,而在对联中间,则为恽寿平(1633—1690)的水墨花卉,落款“南田寿平”。王文治(1730—1802)是清代书法家、诗人。他字禹卿,号梦楼,江苏丹徒人,乾隆二十五年(1760)中进士第三名探花,历官翰林院编修、侍读、云南临安知府等,一生以诗文、书法著称,著有《梦楼诗集》《快雨堂题跋》等。当朝宰相刘墉(1720—1804)亦以书法擅名,书法喜用浓墨,结体肥厚,肉多骨少,王文治与其齐名,其时有“浓墨宰相,淡墨探花”之称。在当时,“城中祠庙,湖上亭榭,碑文、榜联多出其手,恒集《禊帖》字为联云”,在扬州郡署戏台、扬州府署客厅、贞寿堂、杭州圣果禅寺、两淮盐署戏台、焦山漱石山房、拙政园东半亭、拙政园倚玉轩侧门、拙政园听松风处、拙政园玲珑馆、镇江金山寺楞伽丈室等处均有王文治所书楹联,足见其书确为时人所激赏。《禊帖》指《兰亭序》,在《课仆图》厅堂中露出王文治所书下联最末四字“流契永和”正是集自《兰亭序》,“流”源自“流觞曲水”,“契”源自“若合一契”。“永和”则源自“永和九年”,每个字都可在《兰亭序》中找到出处,可知王文治集《兰亭序》联在当时成一时之风。

王文治比奕涞年长47岁,他中探花时奕涞尚未出生,而且一生除了在京城短暂停留外,大部分时间是在云南做官和江南`地区活动,故两人有过交集的可能性极小。其时,“梦楼精于帖学,秀逸天成。晚年喜用挑法,又似张即之,亦为时所推重”,“人得只字,无不宝之”,奕涞厅堂中所悬王文治对联,即可印证其书“为时所推重”之说,亦可看出奕涞追逐时流。在当时,还有一种“天下三梁,不及江南一王”的说法,“三梁”是指梁诗正(1697—1764)、梁同书(1723—1815)和梁巘(1734—1785),都是与王文治同时擅名的书法家和诗人,足见时人对王文治的追捧程度。作为京城政界与文化圈的头面人物,奕涞在其斋轩中悬挂王文治的书法,便可见其一斑。

恽寿平是清代有名的书画家,字正叔,号南田,江苏武进人,以没骨花卉著称,笔者曾有专文讨论其画学成就,并论述其对其恽氏家族及清代画坛的影响。张庚(1685—1760)在《国朝画征录》指出,恽寿平“一洗时习,独开生面,为写生正派,由是海内学者宗之”。正是因其艺术影响力所致,因而出现“近世无论江南江北,莫不家南田而户正叔”的现象。王文治亦称“国朝笪江上之书,恽南田之画,皆臻第一流”,“笪江上”即笪重光(1623—1692),以书法知著,兼擅绘画。由此可知,在王文治和奕涞所处的时代,恽寿平一如既往地受到推崇,甚至以画山水著称的戴熙(1801—1860)亦有“近日大江南北以恽画有无为清浊矣”之谓。周亮工(1612—1672)在评论“新安画派”代表画家渐江(1610—1663)时说:“江南人以有无定雅俗,如昔人之重云林”,而在清代,则是以有无恽寿平画分“清浊”,可与倪云林、渐江后先辉映。正是一时流风所致,影响及于家居陈设。所以,在奕涞的湛华亭中,可见其迎合时流审美趣好的风雅之好。

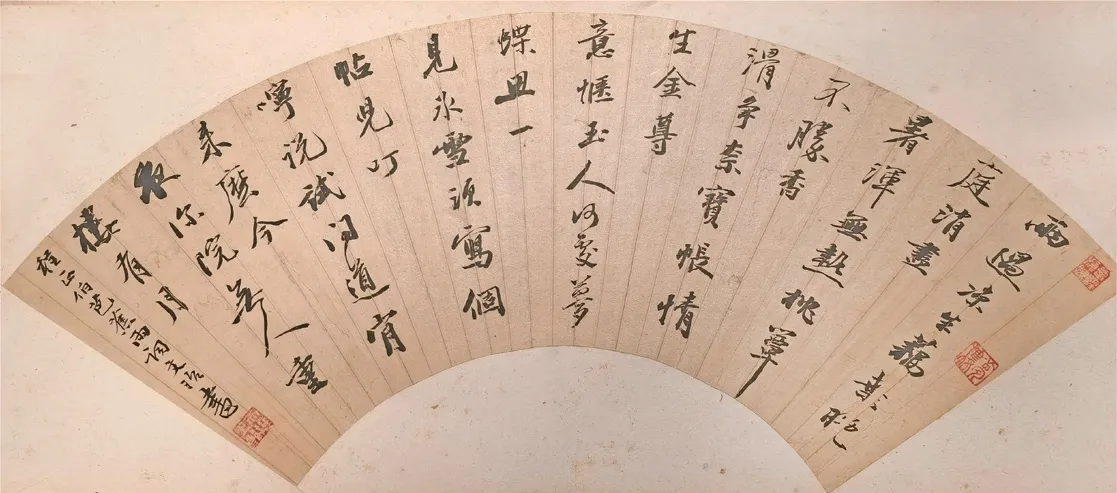

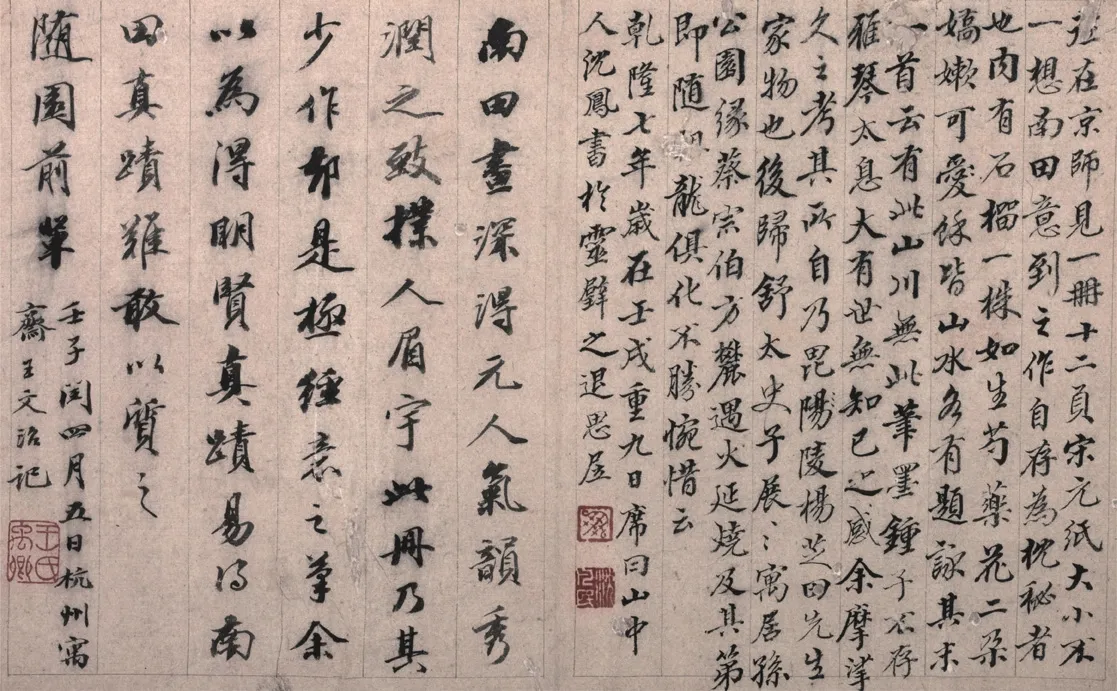

耐人寻味的是,王文治和恽寿平两位相隔百年的书画家,其书画在奕涞的湛华亭中跨越时空的阻隔,相聚在一起,其实也非偶然。恽寿平毕竟离奕涞所处的时代有一百多年,存世的作品有限,且因其受人激赏的缘故,“世多赝作”,甚至“赝翁笔墨者或以富”,这就使得收藏、悬挂恽寿平真迹成了一大难题。稍一不慎,收藏了赝品示人,不仅有失风雅,更是落下笑柄。而王文治不仅长于诗文书法,对书画鉴赏方面亦颇有造诣,经其鉴定品题过的书画往往信而可征,身价陡增,尤其对恽寿平作品更有独到的鉴定眼力。他在题《恽南田山水小卷》中曾说:“近时收藏家,有真鉴者甚少,以余曾过眼,辄欲得之。余又贫乏,不能收藏,因随手散去。此幅独无款识题跋,得久留。暇日乃取而评跋之,然窃恐评跋后,又为他人物矣。噫,烟云过眼,何事不然,虽复沾沾于书画之去留哉”,可见其对恽氏绘画了然于心,颇有心得。在现存的一件推篷装的恽寿平的《临文徵明新秋图》扇面(图5)对页,便有一件王文治的《行书芭蕉夜雨词》扇面(图6)。虽然王文治的书法与恽寿平的花卉画关联性不大,在其书法中也未涉及鉴定或品题,但在收藏者看来,这至少是经王文治过眼的恽氏绘画,自然也就增加其可信度。在另一件恽寿平的《竹石花卉图册(八开)》(图7,图8)中,便有王文治的鉴定对题:“南田画深得元人气韵,秀润之致,扑人眉宇。此册乃其少作,都是极经意之笔。余以为得明贤真迹易,得南田真迹难。敢以质之随园前辈。壬子闰四月五日杭州寓斋王文治记”,钤朱文方印“王氏禹卿”。此册是王文治于乾隆五十七年(1792)为友人袁枚(1716—1797)所题,既鉴定真伪,更指出乃早期经意之作,并感喟得到明代书画真迹容易,而得到年代略晚的恽寿平的真迹却很难,可知即使具有明辨真伪的法眼,能得恽氏真迹也是不易的。由此可以想见,附庸风雅的官宦人家且热衷收藏如奕涞等要蒐集到恽寿平的真迹就难乎其难了。在此情况下,在其厅堂中悬挂恽寿平绘画再配以书法家兼鉴赏家王文治的对联,便可以倚重王文治之名,借此旁证其恽画的真实性了。在其时以有无恽画来定“清浊”的流风余韵下,奕涞的湛华亭中赫然所见恽寿平绘画,亦可见其趣味所在。画家精心构筑的这幅《课仆图》,在其看似不经意中露出恽寿平和王文治的书画,亦可见匠心独具处。

图5 新秋图 纸本设色 清 恽寿平 首都博物馆藏

图6 行书芭蕉夜雨 词纸本 清 王文治 首都博物馆藏

图7 竹石花卉册 纸本墨笔 清 恽寿平 中国国家博物馆藏

图8 题恽寿平竹石花卉图册 纸本 清 王文治 中国国家博物馆藏

六、结语

在诸多课读类绘图中,“课仆”属于非典型的另类。此图不仅是诗书传家的古风体现,更是人人平等观念的高扬。我们在传统文人中,已经完全习惯于课子、课孙等亘古不变的范式,在此主流下,“课仆”无疑便成为一股清流。所以,《课仆图》不仅在传统故实画中极为罕覩,即便在相关文献记载中,也不多见。当然,在“课仆”与行乐图之间,奕涞以家居为背景,完成了一个以自我为中心的形象塑造,成为清代文人雅士流行的具有诗情与趣好相交融的肖像画模式。在这种精心营造的集课读与自我呈现于一体的肖像画中,作为一个清宗室的世家子弟、官宦人家,奕涞喜好诗文书画,在政务之余,展现的是“品诗评画相推敲”的文人雅士生活。在具有装饰性和制作性的厅堂布置中,奕涞以恽寿平的花卉与王文治的书法示人,虽然这些书画只是点缀,却可略窥其风雅之好,同时亦可从侧面反衬恽寿平绘画与王文治书法在清代嘉道时期的传播与影响。毫无疑问,以奕涞为主角的《课仆图》及诸家题诗带给我们的是一个时代的侧影,但同时我们又看到了以奕涞为代表的文人士大夫艺术生活的缩影。

① 李小龙在《〈虞初新志〉版本考》(《文献》2018年第1期)称其鉴藏印为“溶水珍藏之记”“守素园溶水珍藏”“溶水氏珍玩印”等,因篆体“水”与“川”形近,故疑为误读,应为“溶川”。