印度及其他地区对中国雕塑的影响①

2022-10-15奥斯瓦尔德喜龙仁瑞典斯德哥尔摩国立博物馆

奥斯瓦尔德·喜龙仁 | 瑞典斯德哥尔摩国立博物馆

范丽雅(译) | 京都大学人文科学研究所附属现代中国研究中心

如今,中国雕塑艺术的起源可追溯到公元前1000年或1200年,安阳殷墟的发掘不仅出土了相当多用石头或动物骨头雕刻而成,上面装饰着传统动物图案的器皿碎片,也出土了一些代表鸟类动物的圆形雕塑以及一个蹲着的人物雕塑。这些雕塑与同时代的青铜艺术在风格上和意义上有着密切关系,要追寻它们的艺术渊源,就需要对整个殷商文化做一番探讨,这点目前还很难尝试。尽管如此,虽然根据塑造手法的本质不同而有所改变,但同样的艺术传统也许仍然可以在一些小型青铜跪坐人像的雕塑中观察到,这些跪坐人像在墓中显然用来做照明器。其中一些现在被皇家安大略博物馆所收藏的青铜跪坐人像,据说就是来自洛阳古城的古墓(即金村墓——译者注),这其中也包含了骉氏编钟,想必是公元前6世纪中叶的文物。这些小雕像的一般特征,如整铸块石般的风格,拥有一双大圆眼的宽厚粗犷的体型,这些特征把这些雕像与前一时代的艺术品联系在一起,但在服装某些细节的处理和脚的造型等方面,则显示出雕像作者对自然更密切的观察,亦即这些小雕像成为殷周雕塑与汉代雕塑之间的连接(图1)。尽管形式有所改变,但这些小雕像保留了早期雕塑的一些基本特征,因此,人们可能仍然会在这些小雕像中发现与中美洲某些艺术品的一种普遍相似之处,亦即一种指向相似的艺术倾向或共同起源的平行性,而不是指向这些在时间上和空间上相距甚远的艺术中心之间有任何直接影响或相互交流。无论对这种关联性如何解释,都必须承认反映殷周雕塑的艺术风格在汉代已不复存在。

图1 跪坐青铜人像 公元6世纪中叶 多伦多皇家安大略美术馆藏

中国艺术的整体方向似乎在汉初就发生了变化,这当然与中国总体文化条件中的重大变化紧密相关。在艺术领域,这种变化受到了人们对客观自然日益增长的兴趣,以及更密切依赖于来自西亚的灵感源泉的支持,但这并不意味着早期的中国风格传统被抛弃,或被遗忘——恰恰相反:中国艺术的演变一直是一股贯穿始终的不间断的潮流,总反映出一种明显的本土气质(a definite indigenous genius),但也随时进行调整,以符合现实的生活。本土气质在绘画以及在为陵墓而用泥土或青铜器制作的小型动物和人物雕塑中体现得尤为明显,而外来影响或许在大型石雕中体现得更为显著,故在这里我们主要关注后者,即本土气质,因为受环境的影响,本土气质鲜为人知。

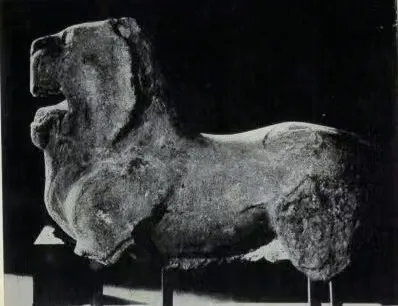

这些动物雕塑大多代表狮子或有翅膀的猫科动物,作为守护者,被置于通往大型陵墓的入口处。在后期,这些动物雕塑也被置于宫殿的大门,但在早期,这些陵墓显然被认为是比宫殿更永久的居身之所,故建造得更坚固。最著名的例子就是山东嘉祥附近的武氏祠石狮,这对石雕狮子仍然在原处,而依据其中一座石碑上的铭文,石狮大约建于公元147年。当我1922年参观武梁祠时,两只石狮中的一只几乎埋没在泥塘中,而另一只虽然断了腿,躺在基座的一侧,但却能见其形(图2)。这只威风凛凛的石狮的雕塑美和表现力主要取决于其柔软弯曲的躯体和巨大脖子之间的对比,脖子向前延伸到头部,几乎直接延伸到张开的下巴,还能发现这只石狮肩膀上的翅膀,以及在头部周围形成花环的短短的装饰鬃毛。

图2 山东嘉祥武梁祠的守门狮子大约公元147年

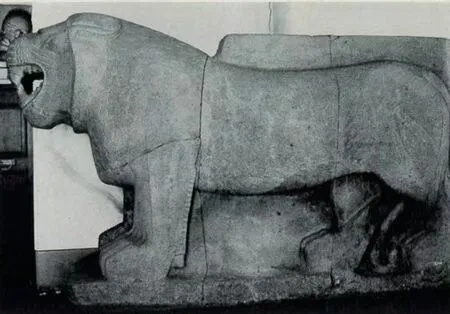

有一件巨大的,可能更早期的相同类型石雕狮子的作品目前被埃德加·沃奇(Edgar Worch,1880—1972,德裔著名东方艺术品收藏家——译者注)所收藏。这只石狮的身体曲线不那么显著突出,但其巨大的脖子及短鬃毛和武梁祠的石狮一模一样,人们还能在其肩部发现浅浮雕型的翅膀痕迹。这只狮子的腿虽然断了,但狮子及其肩膀的动势(movement)清楚地表明,这只狮子正迈着大步向前迈进(图3)。这点暗示出一种肌肉紧张和凶猛野兽的力量,这些最终表现在以非常细腻的造型手段而创作出来的狮子那张开的下巴。雕塑家成功地为这种巨大的动物雕塑注入了生命,同时也保留了石雕特有的块状重量感和壮观。虽很难确定这只石狮的确切年代,但其雕塑手法显示出其风格演变的阶段要比武梁祠石雕早一些。

图3 守门狮子 大约公元1世纪 巴黎埃德加·沃奇先生藏

第三个相同类型的石狮是东京大仓集古馆的藏品,该石狮在1923年东京大地震中遭遇了灾难性的损坏,目前已修复。尽管所用之处不同,但据说这只石狮来自曹操的铜雀台,制作年代为公元210年(图4)。这只坐狮的后面部分用作柱子的底座,但其前腿、隆起的胸部和短短的口鼻则几乎参照前面那些例子一样的标准制作,只不过更强调其腿部肌肉,肩部的翅膀和鬃毛的风格,这些都表明这只石狮制作年代稍晚。

图4 狮子前半部分可能作为门口的底座 公元210年左右东京大仓集古馆藏

这些中国早期的狮子雕塑显然不是基于对自然的研究,因为除了个别西域国家作为贡品送给皇帝的单个标本外,这种动物在中国并不存在。对题材相当自由的艺术阐释必须是外来影响的结果,而这种外来影响必须与丰腴的本土风格传统相嫁接。但如果我们将注意力集中在来自尼姆罗德(Nimrod,西亚古城之一——译者注)和尼尼微(Nineveh,西亚古城之一,是早期和中期亚述帝国都城,其旧址位于今伊拉克北部尼尼微省,底格里斯河东岸——译者注)、巴比伦和波斯波利斯(Persepolis,波斯阿契美尼德王朝的第二个都城——译者注)宏伟的狮子雕塑上,我们就会发现这些雕塑在风格上,与早期中国作品之间几乎没有相对应关系。这些亚述和巴比伦的狮子是兽中之王被体现地更为自然,其艺术意义取决于一种似乎与汉代中国人截然不同的理念。如下文所述,这种在尼尼微和巴比伦与格里芬(gryphon,带翅膀的神兽,不同地区表现不一样,基本形象是鹰嘴狮子身,为保持历史语境,本文采用音译,以下同——译者注)密切相关的狮子类型可能最终通过中介者(intermediaries)影响了中国人,但这种影响似乎直到汉代以后,才被中国人所接受。

上文提及的可归类为汉代的中国狮子雕塑显示了与赫梯王国(赫梯族在小亚细亚东部和叙利亚北部建立的古国——译者注)或亚美尼亚王国(Aramenian empire,公元前190年至公元前66年之间,在美索不达米亚、小亚细亚地区建立的一个古国,公元301年定基督教为国教,又称大亚美尼亚王国——译者注)较早时期制作的动物雕塑在风格上有着更密切的相对应关系,其中相当多的雕塑被保存了下来,有些仍然还在其原来的位置。如博阿兹柯伊古城(Boghazkuei,古代赫梯王国的首都,遗址位于今天的土耳其首都安卡拉市东约200公里的哈利斯河谷——译者注)的巨石堆(Cyclopean)门柱上突出的巨大野兽像(图5);其他的雕塑则被运送到博物馆或其他地方了,如一整套来自幸杰利(Sinjerli/Zincirli,是位于土耳其中南部反金牛山山麓的遗迹,是赫梯帝国垮台后的一个晚期赫梯城邦,后被亚述人吞并——译者注)遗迹的典型雕塑现则收藏于柏林,而这其中一组最好的雕塑作品矗立在旧巴比伦的废墟中(图6),这组雕塑可能是由对古老艺术极其感兴趣的尼布甲尼撒2世(Nebuchadnezzar II,古巴比伦王国国王,在位公元前601年至561年——译者注)运送到该地的。博阿兹柯伊狮子门的雕塑一般被定为公元前13世纪的作品,幸杰利遗迹的雕塑群大约可追溯到公元前10世纪,巴比伦的巨大雕塑则可能更晚一些,尽管这个雕塑制作年代肯定早于尼布甲尼撒2世在位之时,而且极有可能在更北的某个地方制作,然后从那里被运送到这座雕塑现在所矗立的地方(图9)。

图5 博阿兹柯伊古城西南门的守门狮子 赫梯风格的雕刻

图6 来自幸杰利遗迹的狮子浮雕 赫梯风格的雕塑 柏林亚洲博物馆(该馆已并入柏林国家博物馆群——译者注)藏

所有这些动物的雕塑风格都与稍晚一些的亚述-巴比伦狮子风格相当不一样,这些雕塑都很厚重,脖子和腿都很短,具有块状重量感,就是说这些雕塑都是通过重量感,而不是任何流动性或自然主义表现方式给人以强烈印象。一些刻在高处的幸杰利遗迹的狮子浮雕看起来更像是巨大的金属饰牌,而不是独立的雕塑,有趣的是我们还注意到经适当修正后(着重号原文,以下同——译者注),这些雕塑在风格上,与一些在中国西北边境出土的那些代表狮子或老虎的小型青铜饰牌极其吻合,人们通常认为这些青铜饰牌是那些早在汉代之前就生活在西部边陲的游牧民族带进来的(图7)。似乎这些游牧民族,如匈奴,已经接受并延续了植根于古老赫梯艺术的风格传统,并将其带到了远东。这种艺术风格形成了可称之为北方源流的传统,如果我们可从中国边陲出土,代表动物的青铜饰牌来判断的话,这种源流似乎早在公元前6世纪或5世纪就已经传至中国。此外,尽管已经失传,但在汉代之前,可能确实存在过类似风格的巨大石雕。汉代的石雕保留了相同的风格特征,但形式上或多或少有所变化。如果我们把曹操铜雀台前的门狮(东京大仓集古馆藏)与博阿兹柯伊城狮子门的巨石堆相比较,或把沃奇先生收藏的石狮雕像和巴比伦那更具重量感、印象强烈的狮子雕像做对比,就会意识到这些雕像之间的关联性。巴比伦的这只石狮雕像表现的是一只狮子站在一个仆倒在地的斗士身旁,斗士仰卧在狮子腹部底下,正伸出一只手臂进行抵抗的场景。就像所有所谓起源于赫梯的雕像一样,这个石雕狮子是在宽阔的平面上制作,细部很少修饰,几乎给人一种未完成作品的印象(或者是后来被重新加工过?)

图7 狮子形状的青铜饰牌 公元前2世纪 巴黎卢芹斋藏

图8 带有动物装饰的武梁祠石刻文字 公元2世纪

在上面提及的小型青铜饰牌中,我们经常看到狮子或老虎以类似的姿态站在猎物上。中国也有一座著名的雕像,那就是矗立在霍去病将军墓前的《马踏匈奴》雕像(公元前117年)(图10),尽管站在猎物之上的不是人而是动物。这种相对应关系不会令我们假设中国雕塑和巴比伦雕塑之间的关联性,但正如上文所指出,《马踏匈奴》或许是最初形成于赫梯大地上重要的艺术灵感源泉,后来逐渐渗透到中国风格传统的众多结果之一。

图9 狮子踏敌 旧巴比伦遗迹的雕像

图10 马踏匈奴 山西霍去病之墓 公元前117年左右

但除了这股或许是通过游牧民族这一中介者传播到中国北方的源流之外,显然还有一股更南方的流派风格的影响,其根源可追溯到亚述人和巴比伦人的艺术。这股源流在穿越亚洲的过程中,历经诸多演变,进入中国的时间相对较晚,显然是在汉代末期,而且风格在某种程度上已有所淡化。这里,我们不妨回想一下波斯的阿契美尼亚人(Achamenians,即建立阿契美尼德帝国[Achaemenid Empire,公元前550—前330年]的民族——译者注)如何通过运用更富于想象和更精炼的手法,转变亚述人的动物表现手法。他们将动物形态与装饰性、象征性等特征相结合,为狮子和公牛添加翅膀,并用猫科动物的身体、龙头、羽毛和爪子组成神话般的野兽,称为格里芬或奇马拉(Chimara,与格里芬一样,表示龙头和狮身的动物复合体,中国称为‘天禄’或‘辟邪’的神兽,但为了保持历史语境,本文除个别场合,均采用译音,以下同——译者注),这些动物形象显然在整个亚洲都很流行。这些动物形象经由巴克特里亚人(即大夏人,大夏国[Kingdom of Bactria],即是位于现在的阿富汗北部的巴克特里亚王国,该王国在公元前327年左右被亚历山大大帝征服,后在公元前130年毁于游牧部落之手——译者注)这一中间媒介传入中国。

在这方面最具启发性的是大英博物馆的奥克萨斯宝物(Oxus Treasure,指1877年至1880年之间在奥克萨斯河流域发现的古代波斯阿契美尼德帝国时期的一批宝物,总共由180件黄金和白银件组成——译者注)中的一件青铜雕像,阿契美尼风格的格里芬,据说是大夏人的作品,虽然是按照相同的造像原型制作,但和来自苏萨(Susa,是位于伊朗胡齐斯坦省城市,亦是古代波斯帝国古城——译者注)的那只格里芬野兽相比,显得更优雅和细腻。青铜像身体苗条,腿很结实,翅膀由弯曲的羽毛组成,角头借助于龙的形象(图11)。此外,也可以在一些菱形粘土浮雕中看到一些更程式化,制作更粗劣的相同动物类型,这些浮雕构成了巴米扬石窟中一部分天井浮雕,现在这些浮雕被分成两部分,一部分收藏于巴黎吉美博物馆,一部分保留在喀布尔。为了和其小头的比例相称,格里芬的身体和颈部在这里被刻意拉长了,但仍然可以辨认出这是什么动物。的确,格里芬在大夏人和印度-苏可泰艺术中,属于最受欢迎的题材,正因为如此,这种题材的作品甚至在不早于公元3世纪的佛教遗迹中都幸存下来了。从这里,带翅膀的格里芬雕像进一步东传到中国,这种雕像对3世纪到6世纪的中国青铜和石雕艺术都产生了决定性的影响。

图11 带翅的格里芬 奥克瑟斯宝藏中的青铜小雕像公元前4世纪至2世纪 大英博物馆藏

中国雕塑中,最早的格里芬雕塑在中国西南地区的四川(即离雅州府[今四川的雅安市]不远的高颐墓前所谓的翼虎)有大规模的发现,其他类似的一对也在同一地区的范敏墓发现)。这些发现已被维克多·谢阁兰(Victor Sègalen,1878—1919)和雅克·亨利·拉蒂格(Jacques-Henri Lartigue,1894—1896)出版,由此,我们知道高颐墓石碑上铭文所记载的年代是公元210年(图12)。所有这些动物雕塑的特点都是长而弯曲的身体,被巨大的后腿抬起,而隆起的胸部和宽阔的脖子似乎压在较短的前腿上,肩部的翅膀和耳朵的毛簇由坚硬弯曲羽毛组成。

图12 四川雅州高颐墓前带翅老虎石雕(其实这个石雕似狮非狮 似虎非虎肩生双翅 昂首张口吐舌 威猛雄健 现称为“天禄”或“辟邪”——译者注) 公元209年

图13b 两只带翼的格里芬和奇马拉 堪萨斯城洛克黑尔·纳尔逊美术馆展出 巴黎卢芹斋藏

同样的羽毛也能在卢芹斋先生所有的两座雕像中更好地观察到,这两座雕像目前在堪萨斯城博物馆( 堪萨斯城洛克黑尔·纳尔逊美术馆即现在的纳尔逊·阿特金斯美术馆)展出(图13a-b)。这两座动物雕像有着同样臀部高耸的长而柔软的躯体,步态和举止也和高颐墓前的石雕相同,但装饰性的翅膀和羽毛更为突出,头部被雕塑成真正的龙颚,而且它们显然也有如大夏人的雕塑作品那样的角和耸立的耳朵,但现在这些身体部位都遗失了。中国雕塑家添加的长胡须可能是作为一种实用的装饰,以强化其远突的下颌。

图13a 两只带翼的格里芬和奇马拉 堪萨斯城洛克黑尔·纳尔逊美术馆展出 巴黎卢芹斋藏

同样类型的动物也出现在小型青铜器物中,这可以在阿道夫·斯托克雷特(Adolphe Stoclet,1871—1949,比利时著名金融家和收藏家——译者注)先生拥有的一个相当大的雕像中看到,这个雕像显然是用作灯具或香炉的脚架(图14)。不过,列举所有可能归属于这个雕塑群的青铜雕像和泥塑像的例子将会使我们离题太远,因此,我们必须把例子限制在大型石雕中,这些例子有助于我们更好地阐明西亚的格里芬或奇马拉形象是如何为符合中国传统的风格而逐渐发展和演变的过程。

图14 带翅的奇马拉青铜小雕像 布鲁塞尔阿道夫·斯托克雷特藏

如果说最早的例子是在四川发现的,那么稍晚一些的类似雕像似乎是在河南被发现的(尽管现在这些雕像如今都不在其原来发现地),而最近的一些例子在江苏也能看得到。这种由西向东的渐进移动也预示着这些雕像传入中国的途经。在河南发现的雕像群中一个早期例子是一个有点残破的雕像,该雕像被M·格罗斯让(M. Grosjean,生卒年及身份不详——译者注)15年前在洛阳获得,在他获得之前,该雕像已经在那里被遗弃和漠视了很长时间(图15)。这座雕像曾矗立在格罗斯让在北平家中的后院,但我不知道这座雕像的游历于何地结束。该雕像的双腿及头部前面部分已遗失,但肢体部分保存完好,仍然具有装饰毛簇及翅膀,头部仍可见耳根及龙颚大襟翼。这座雕像是依据同样来自四川的带翅动物的模型(model)而制作,虽躯体略短小一些,但躯干和颈部之间的比例却更好,造型也更精致。

图15 带翅奇马拉石雕 北平M.格罗斯让旧藏

这种中国艺术中神话动物题材,且也几乎处于大致相同演变过程的另一个例子,就是正在斯德哥尔摩国立博物馆展出的一件雕像作品(图16)。在这座雕像上,动物躯体被塑造得非常有活力,且极具雕塑特性,但脖子比前面的那个雕像显得要厚重一些,龙的下颚与动物其他身体部位相比,显得巨大,角也变成了凹陷于头顶的凹形状,总之,所有这些特征在随后的奇马拉雕像中变得越来越突出。

图16 带翅奇马拉石雕 斯德哥尔摩私人藏

西亚的格里芬或奇马拉雕像中的中国特色演变过程在下一个环节卢芹斋先生所藏的雕像中也能观察得到。这座雕像目前(1936)在伦敦中国艺术国际展览会(The International Exhibition of Chinese Art in London, 1935—1936)上展出,展览会上,另外两座与此非常相似的较大雕像来自费城宾夕法尼亚大学博物馆,据说这些石雕都来自河南顺德府附近的内丘县。这些雕像的制作方法都有了相当大的改变(图17),即身体变得纤细,几乎像蛇一样,脖子已经大大隆起,但似乎被那具有宽大嘴巴和眼睛,以及耳朵上厚厚的波浪状皮襟翼的巨大头颅压垮或压缩,而其头顶上的羽冠更增添了石雕像头部的怪诞与恐怖感。总之,雕塑家使用了所有手段来强化这只野兽的愤怒、紧张的神经以及机敏的印象。通过线性风格突出其颈部和腹部的肌肉,这样一来,整个动物雕像似乎转化成了一捆具韵律感的曲线,肩膀上的翅膀和沿着脊柱的毛簇亦演变成大胆的装饰图案。

图17 来自河南一个陵墓的带翅奇马拉石雕 巴黎卢芹斋藏

同样的观察结果也契合费城宾夕法尼亚大学博物馆中那两座宏伟的奇马拉雕像,这两座雕像不仅在尺寸上超群,而且还暗示了动物敏捷跳跃的动作(图18),尽管其双腿已断,但很明显这些奇马拉被描绘成用长而具弹性的步伐向前迈进。此外,虽然这些动物雕像都没有年代标记,但从早期和晚期的表述来看,这些雕像大概不会晚于公元5世纪末。

图18 来自河南一个陵墓的带翅奇马拉大石雕 费城宾夕法尼亚大学博物馆藏

从上述提及的奇马拉雕塑,和到南北朝时期的宋(420—478)、齐(479—501)和梁(502—536)等某些王朝皇帝陵墓的巨大奇马拉雕像之间风格演变的距离并不长,尽管后者以更大规模,印象更深刻的形式制作,这是因为这些奇马拉石雕矗立在江苏南京和丹阳附近的田野中,即雕像原来所在地。这些可以毫不夸张地被列为现存中国雕塑中最重要的石雕像,确实值得我们在这方面给出更详细的描述。我们的任务只是阐明一个题材最终在中国演变的结果,而这个题材原本起源于阿契美尼亚艺术,由大夏人或居住在同一地区的其他民族传播到中国。

最早的例子就是距南京麒麟门不远的宋文帝(卒于公元453年)墓(长宁陵)旁的奇马拉石兽(图19)。这座石兽已经失去了头部的上半部分,躯体的一部分现在还被废材堆所覆盖,不过,可以看到这只石兽的一般结构,如长长的装饰胡须,巨大躯体上的鳞片、羽毛以及翅膀等仍然清晰可见。而保存更好的石兽则是离丹阳大约30里的齐武帝(卒于公元493年)墓(景安陵)的石兽(图20)。该石兽脖子弯曲向上,龙头昂首翘望,躯体更瘦,更圆,被强有力的双腿支撑。肩部的翅膀、胡须和毛发一簇等装饰方式与宋文帝长宁陵的石兽相同。这是一头百兽之王,占据着一席之地,抵抗邪恶,尽管它的对手早已消失得无影无踪。

图19 宋文帝(公元453年)墓前的的带翅奇马拉石雕 南京附近

图20 齐武帝(公元493年)墓前的带翅奇马拉石雕江苏丹阳附近

齐武帝陵墓的附近就是梁武帝和他父亲萧顺之的陵墓(修陵)。萧顺之的陵墓大概建于公元505年左右,陵墓的柱子和祖宗牌位等采用龙和龟形象的大致格局尚依稀可辨,不过,奇马拉石兽雕像已被翻了个个儿,像倒下的巨人一样安憩在草丛中(图21)。梁武帝于公元549年驾崩,两只守卫通往其陵墓的壮观石兽,其中一只虽然失去了一条腿,但仍然矗立在墓前(图22)。不过,这只石兽变得更胖了,其躯体和脖子的比例不相称,躯体大出许多,胸部像狮子那样隆起,躯体整个重量都压在其短腿上。看起来制作这个石兽雕像的艺术家试图在不朽的宏伟中超越早期的表现形式,因此而遗失了之前雕像所特有的敏捷和活力。异常丰富的装饰并不能弥补这些需求。据我所知,这是最后一个伟大的奇马拉石兽。

图21 萧顺之陵墓周围和一只倒地的带翅奇马拉石雕江苏丹阳附近

图22 梁武帝(公元540年)墓的带翅奇马拉石雕 江苏丹阳附近

所有后期的陵墓守护者都是带翅膀的狮子,这点揭示了一个不同的概念,即回归到早期因受外来影响而修正的中国传统,而这个外来影响通过我们一直在追寻的一整列石雕中亦能见到。从艺术角度来看,有翅膀的狮子肯定不逊色于奇马拉石兽,其中一些奇马拉石兽确实是具有宏伟的雕塑美感和雕塑意义的纪念碑性作品,但这些雕塑与西亚模式(West Asiatic models)之间的关系更为遥远,因此,我们没有理由详述这方面的关联性(图23)。

图23 南京附近安成王萧秀(公元518年)墓前带翅的狮子石雕

如果我们把目光从中国的动物雕塑转向代表佛教题材的雕塑,就会进入一个完全不同的世界。制作这些佛教雕塑的造像原型(models)或灵感之源(sources of inspiration)的确来自印度,但这些造像原型在抵达中国之前,必须经过中介地区(intermediary regions),在这些中介地区,这些造像原型或多或少要根据当地传统进行修正。佛教发源地和中国相距遥远,路途艰辛,旅行者不得不在海路,即南部印支海岸之途,和穿越戈壁沙漠及中亚的北方骆驼商队之旅这两条路途之间进行选择。佛教艺术扎根于这些国家比中国早,所以有时候,当佛教艺术传播至中国时,自然已不再是原汁原味的印度风格了。尽管基本概念和图像形式保持不变,但对其艺术解释在不同的国家之间有很大差异,这主要取决于各国国民的创造力和哲学知识。总的来说,中国人似乎对佛教图像的意义不太感兴趣,而比较注重艺术表现的程式化。

我们对中国最早的佛教艺术知之甚少。据《东汉志》记载,公元3世纪初,汉献帝(190—220)下令兴建部分庙宇,并以镀金佛来装饰这些庙宇,但这些早期的佛像都没有保存下来。目前已知最早的佛教雕塑作品是公元429年、437年、444年及451年制作的一些青铜小雕像。除此之外,还有二三块稍大的可追溯到公元457年、460年和466年制作的大型石碑,其中云冈石窟内部分现存的石碑也可能制作于公元460年左右或在这之后。

这些青铜像中最早的一件是一座以结跏趺坐()方式,端坐在狮子上的佛陀像,年代为大夏圣光2年(或称为Ho-lien-po,圣光2年相当于公元429年),由于这个家族统治着山西和甘肃西北部一个相当小的王国,我们可推测这尊小雕像是在这附近地区制作,其类型与大多数有北魏年号的镀金佛和云冈石窟的造像不同,似乎反映出不同的起源(图24)。此外,我能找到的和这座雕塑最相关的例子是奥莱尔·斯坦因爵士从于阗地区的阿克特里克(Ak-terek)带回的一尊灰泥坐佛浮雕,《西域考古图记》()上也有该浮雕的图版(见该书图VIII)(图25)。虽然那座灰泥浮雕人物的脸部显得更柔软、更圆润,但两个人物整个椭圆脸的特征几乎一模一样,他们的眼睛、鼻子和嘴巴结构也相似;而且尽管那件小得多的青铜小雕像对袈裟的衣褶(folds)进行了更简单的处理,但两者袈裟都带有一个类似衣领,并以同样的方式悬垂在脖子和肩膀上。众所周知,依据史料记载,佛教僧侣们从于阗来到甘肃、陕西,很可能给大夏国带来了一定的艺术冲击。

图24 青铜座佛像 公元429年 神户山口谦四郎藏

图25 泥塑浮雕 于阗附近的阿克特里克出土

不过,类似的造像原型似乎也在遥远的南方找到了它们的落脚地。两尊拥有统治南京的刘宋王朝年号(公元437年和451年)的雕塑虽有细微变化,但基本上还是沿袭同样类型。这两座雕塑一座为端方所收藏,另一座目前在弗利尔美术馆(图26)。两者都表现佛陀以结跏趺坐方式,端坐在叶形光环前。弗利尔美术馆雕像的制作年代为宋元嘉28年(公元451年),无论是类型还是袈裟的处理方式,都令我们联想到来自大夏国的佛雕。尽管解释有所不同,但这两个小雕像显然是同一风格传统派生出来的作品。因为南方风格的造像眼睛更大,身体比例中的头部比例也更大些。不过,如果我们看到这些雕像与同时代北魏时期制作的小雕像形成鲜明对比时,就不可否认两者总体的相似度,即这些雕像作品可能都是依据来自于阗的造像原型而制作,这些造像原型先进入大夏国,而后传播至华中东部。

图26 青铜小立佛像 公元451年 华盛顿弗利尔美术馆藏

据我所知,没有一件中国古雕塑(公元5世纪)能证明以下的假设,即5世纪时中国就存在一个南方流派的佛教雕塑,这些雕塑是受到了经由海路(海上丝绸之路)进入中国的南印度佛教雕塑流派的影响。除了上述两尊小雕像外,只有一个小型石雕(波士顿美术馆藏)有南朝的年号,这个年号就是南朝齐隆昌元年(公元494年,即齐武帝萧赜之孙萧昭业即位后的年号——译者注),不过,石雕像头部已遗失,剩下的躯体部分不足以得出任何关于特殊流派风格的一般结论。的确,从目前尚存的稀少资料来看,就像北方一些省份更为丰富的雕塑一样,似乎长江流域的早期佛教雕塑风格也是受中亚影响而成型,但这种传播到长江流域的影响亦伴随着主要来自于跨欧亚大陆的于阗南线传播而来;而那些以山西与河南地区为中心的北朝造像,更具有龟兹(Kucha)与图木楚克(Tumchuk)的北线特征。

来自北方省份的资料无比丰富,公元5世纪和6世纪初的中国佛教雕塑大多刻有北魏年号,或出自鞑靼部落统治的地区,但由于公元446年至450年间发生的北魏太武帝“灭佛运动”和捣毁佛像,我们只发现唯一一个年代可追溯到公元4世纪中叶之前的雕像。属于这个级别雕塑的最早一个例子是日本收藏的一个小铜像,年代为太平4年(公元444年),表现一尊双手呈施无畏印和与愿印的立佛像,背靠有火焰纹的叶形背光(图27)。身披的袈裟带有印度风格(只露出一个肩膀),袈裟褶皱排列成细长的平行衣褶(parallel creases),缠绕着躯体。这种着装方式令我们联想到贵霜帝国(Kushana,约公元1世纪至3世纪存在于中亚和南亚的古代帝国,鼎盛时期,其疆域从今塔吉克斯坦绵延至里海、阿富汗及恒河流域——译者注)晚期和笈多帝国(Gupta Empire,亦称笈多王朝[Gupta Dynasty,公元320年—550年],是中世纪统一印度的第一个封建王朝。疆域包括今印度北部、中部及西部部分地区——译者注)早期来自马图拉的印度雕塑。头部非常大的这种类型佛像指向相同的灵感来源,尽管其眼睛比早期的印度雕塑更为紧闭。

图27 青铜立佛像 公元414年 东京江藤先生旧藏

同一题材但年代稍晚,且有更多变化的就是纽约大都会艺术博物馆的那座镀金青铜佛像,据说其年代可追溯至公元486年(图28)。印度模型(Indian prototype)的解释在这里变得更加宽松和自由,佛像的脸型变得更中国化,袈裟褶皱的衣褶失去了其本来的意义,像装饰性的绳子一样垂挂在胸前,又像细细的火焰或干草叉一样在手臂上伸展开来。制作这尊雕像的艺术家不再真正了解衣褶的意义或垂挂的方法,他只是传递了一些造像原型(some model)的表面外观,这些造像原型可能已经与初始原型(original prototypes)相去甚远。

图28 青铜大立佛像公元486年 纽约大都会艺术博物馆藏

虽然可以列举几个阐明这种类型的石头或青铜制作的中国雕塑事例,但为了论述起见,似乎没有必要再在这里增加更多的例子,我们将会有机会在云冈石窟观察到一些类似的人物雕塑。尽管如此,如上述纽约大都会艺术博物馆中那座雕像所示,这里可以增加一个关于袈裟褶皱奇异的处理方式起源的词,那就是通常称作“健陀罗风格”(Gandharian)。但正如约瑟夫·阿肯先生在《东方艺术》(Eastern Art,该杂志复制了这个雕像和其他一些类似雕像)上发表的一篇文章中所指出,在犍陀罗雕塑中所见到的袈裟处理方式和颓废的古希腊风格中披风的处理方式相当不同。根据他的理论,这种袈裟处理方式可能源自巴米扬大佛群,这些大佛制作于公元2世纪左右。这些巨大的雕像由坚硬的岩石雕刻而成,工匠们在石胎上打孔,插入木楔,并把木楔排成弯曲一行,然后在木楔和木楔之间绑上绳索,用石灰砂浆固定,这样就使得袈裟的衣褶呈弯曲线状,这种技术方法也在云冈大佛上实践过(这里原作者可能有误,据四川大学艺术学院常青教授的意见,这种衣褶的制作手法并没在云冈大佛上实践过——译者注),在这种技术方法处理之下,起伏的绳索层层叠叠,共同形成了从大佛肩部与肘部垂下的衣褶。

毋庸置疑,在佛教界享有盛名的巴米扬大佛群坐落于印度来华朝圣者居多的地方,影响深远。巴米扬大佛独特且精炼的袈裟褶皱设计被大多数地方雕塑家所模仿,他们为中亚的图木楚克、克孜尔(Kyzil)、高昌(Khocho)、龟兹、硕尔楚克(Shorchuk)、吐鲁番(Turfan)以及中亚其他地区的佛教石窟制作了无数泥塑像。正如我们将会看到,巴米扬大佛的制作技术以一种有点衰落颓废的形式传至敦煌和云冈。在印度,笈多佛教雕像中袈裟衣纹的衣褶明显呈绳状,但若说巴米扬大佛像也是这种衣褶处理手法的唯一起源,可能会受到质疑,因为从公元1世纪初开始,贵霜帝国时期的一些雕像上就已经出现了类似的衣褶,尽管目前还只是在这些雕像的左臂或躯体的一侧。印度似乎很早就有将袈裟衣褶程式化成绳状的趋势,但到巴米扬大佛,则发展成为最精炼且固定化的形式,从巴米扬大佛开始,一种崭新的衣褶模式在4世纪和5世纪的东亚全域传播并流行。当这种衣褶模式进入中国时,已经退化为一种相当肤浅的装饰性设计,没有任何内在的意义或技术上的理由了。

奥古斯特·冯·勒·科克(August Albert von Le Coq,1860—1930,德国著名考古学家)从图木楚克、克孜尔、硕尔楚克和高昌等佛教遗迹带回柏林的一些泥塑碎片说明了这种衣褶排列在后世或多或少遭到破坏,或转变成了飘动的衣褶,不再给人一种袈裟自然脱落的印象(图29)。似乎没有必要在这里详细研究这些中亚泥塑像,因为它们的艺术意义相当有限,没有一个可追溯到公元6世纪之前。这类雕塑中,最好的例子是来自克孜尔石窟的一些人物雕像碎片。根据冯·勒·科克的论述,克孜尔石窟大约在公元6世纪中叶开凿,这个年代亦也适用于泥塑,尽管这些泥塑保留了早期的风格传统,并且到目前为止是阐明该地区早已长期接受外来造像原型影响的有趣史料。印度对巴米扬大佛袈裟衣褶处理手法的转型,在笈多雕塑(Gupta sculptures)中达到了最高水准,最完美的程度,关于这点,下文将结合6世纪末的中国雕塑加以阐述。

图29 泥塑像一部分克孜尔出土 冯·勒·科克旧藏 现藏柏林民族学博物馆

早期中国和中亚雕塑之间的相互交流最好通过研究云冈的一些石窟得以证实,亦即上述南北两种源流在云冈石窟相遇,在中国人准备依据他们自身的艺术观和风格理念转换题材之前,一些外国工匠或许就已被云冈石窟所雇佣,或外来雕塑作品早就被制作。沙畹曾经给我们讲述过从现存有关北魏王朝记载中重建的云冈石窟史,最近常盘大定(1870—1945)和关野贞(1868—1935)也论述过这段历史,故无须我在这里赘言。最早的石窟开凿始于公元414—415年,但在公元446—450年的灭佛运动中被毁,只是在公元452年左右开始并持续到公元494年的第二个石窟开凿期(亦称为云冈期)制作的雕塑仍然存在,至少部分还存在。这第二期的开凿活动似乎在公元460年代、公元470年代和公元480年代特别活跃,但关于公元483年和公元489年,只发现了两处铭文。所有主要雕塑都没有注明年代,基于风格分析的年表还只是暂定,因为云冈石窟当时似乎同时雇佣了不同水平的工匠,而且在某些情况下,外来雕塑作品可能被复制到接近完美的程度。

如前文所述,一般而言,云冈石窟的佛教雕塑应区分成两种风格,其一就是唯一与早期敦煌石窟中泥塑的主要风格非常相似,且出现在更早期的西域佛教遗迹中的那一种;而另一种就是更纯粹的中国风格,即以更精致的线性风格表现服饰、更细腻的面部表情以及装饰性为特征,而这些特征在中亚型的雕像中相当缺乏。虽然这种中国风格一直延续到5世纪末,并塑造了佛教雕塑的特征,但据此就主张云冈石窟中所有中亚型的雕像都早于其他时期的论点,就显得操之过急,因为甚至在5世纪后,中国偶尔也会制作这种类型的人物雕像。

云冈石窟中,中亚风格最突出的例子是云冈大佛及其两侧的立侍菩萨(一侧的侍立菩萨像已损坏,图30)。这些雕像被放置在一个大壁龛或石窟中,但这些只剩下后壁,整个构图表现的是所谓的“大奇迹”(Great Miracle,即释迦牟尼显现诸佛倍增的奇迹,也即在舍卫城的大奇迹——译者注)。佛陀的坐姿与我们在一些青铜小雕像中看到过的相同,双手呈禅定印,使部分胸部裸露的袈裟,及其袈裟高度程式化的衣褶设计都显示出和大都会艺术博物馆中那座青铜佛像极其相似。这座雕像最典型的特征就是那些扁平的衣褶,像火焰或舌尖般地在左臂和肩膀上蔓延开来。而大佛的巨大尺寸既进一步强调袈裟衣褶设计中的简约精炼的风格,也明显暴露出雕塑感的缺乏,加之其如面具般无表情的脸部,都显示出这座雕像的确是一些泥塑或青铜制作的佛像的无限放大了的复制品。

图30 云冈大佛

有趣的是我们注意到大佛手臂上那些和大都会艺术博物馆的青铜佛像完全相似的袈裟衣褶排列方式,也反复出现在敦煌一批最早期的雕塑中,这点可从敦煌第111窟主要壁龛中的两尊坐佛像上能看到(图31)。这些雕像的制作年代也许与云冈大佛的年代大致相同或稍早,但这些是泥塑,且尺寸较小,就是说其程式化特征也淡化了。或许云冈石窟的工匠们对这种类型的泥塑像很熟悉,因此把这种泥塑像转化成石雕像,不过,他们在制作敦煌雕塑时,还得依赖同样题材的早期表现手法,这种表现手法或许早就存在于遥远西域的佛教圣地遗迹中。从图木楚克出土的一件小型木佛像(柏林博物馆藏)可用来阐明这种关联性,即便该木佛制作年代实际上比敦煌第111窟中的一些泥塑佛(图32)要晚,但木佛像身披和这些泥塑佛同样类型,薄如蝉翼般简朴的袈裟。

图31 敦煌第111石窟主墙的雕塑

图32 木制小坐佛像 图木楚克出土

云冈石窟中的其他雕塑都没有像大佛那样非程式化和精炼,显然大佛是依据刚刚传入的外来佛像造型为摹本而制作,因而最接近外来模式,不过石窟中的许多雕塑还是以同一类型占主导地位。其中相当有趣的是第17窟中的佛像,该佛像包含一件公元489年的铭文,表明这些雕塑制作的最早一个年限(a terminus ante quem)。第17窟中最大的雕像(图33)是一尊呈禅定印的坐佛,躯体依然宽大厚重,坐佛的薄袈裟衣褶像火焰或舌尖般地披落在手臂上,但这些并不完全像云冈大佛身上的袈裟衣褶那样简约精炼,坐佛的面部也不那么丰满,像布丁一样,软乎乎的。同一石窟中小一点的佛像也显示了制作风格朝同一方向进一步的发展,佛像的身体比例更好,但风格更为淡化,脸变得更长,更窄,袈裟的衣纹不再精炼地披落在光滑的躯体上,而是打褶并排列成长长的曲线状,赋予雕像的线性转型(linear transformation)之际一种崭新的装饰意义。

图33 云冈第17窟中的坐佛

无论是坐佛像,还是侍立的菩萨像,这种转型在云冈石窟的雕塑中显然是逐渐进行的,这点显示了佛教图像的日趋中国化,中国人将佛像及其服饰转变为有韵律感,装饰性的线形风格(图34)。我在这里不详细阐述这种演变的细节,简而言之,这种演变不取决于外来影响,恰恰相反,这是一个逐渐脱离中亚模式影响的过程,也是一个力求重塑按照本土风格传统的佛教图像的过程。应该明确指出这种演变产生了一些非常出色的结果:借助蜿蜒的线条,去掉早期雕像的厚重和粗俗,使之完全演化成纤细且具弹性的曲线风格,强化袈裟衣褶,使之如翼状散开,披落在躯体上。这种类型的雕塑躯体也变长,眼睛和嘴唇也变薄,有时简直就像几条曲线,但却暗示出微笑和一种内省的美。佛教符号的精神意义在这些雕像中找到了一种几乎从未被超越的艺术诠释,若以造型艺术的标准来衡量的话,这些雕塑与中亚泥塑之间的距离相当大。

图34 云冈石窟第34窟中国型的坐佛

中国佛教雕塑中类似的演变或渐进选择可通过中国北方几个不同省份的石碑群或单个雕塑来追寻,不过要浏览所有这些有趣的材料需要太多时间。一般来说,中国雕塑在公元5世纪或在这之前就摆脱了外来束缚,形成了自己的风格,但也有例外,那就是6世纪中叶以后制作,幸存下来的几个中亚模式例子,最普通的就是那些青铜制作的,但也有石头制作的雕塑,尽管这些雕塑很少具艺术美感或表现力。在这些青铜雕塑像中,也许可以引用那些我的《中国雕塑》第279页上复制的图版,其中一件就是公元565年的。在那些大约同时期的石头雕塑中,有三件还愿造像碑,其中一件现藏首尔李王家美术馆(Prince Li Household Museum in Seoul),另一件收藏在波士顿美术馆(这两件图版均在《中国雕塑》第227页上转载过),还有一件被日本私人藏家所收藏(图35)。首尔的那件雕塑提供了有年代(公元578年)的铭文,这日期或许是真的,或许是假的,但这无关紧要,重要的理由在于其风格,从风格上可断定这些雕塑制作于公元6世纪下半叶。这些雕塑的拟古主义风格过于成熟,其身后巨大项光上装饰有火焰般纹样外,还装饰有大量小佛陀像和小菩萨像。除了火焰般纹样证明制作年代以外,这些雕塑的类型及结构也和云冈大佛十分接近。

图35 还愿造像碑 公元560年—570年左右 日本私人藏

总体而言,在中国北方被北周(550—577)和北齐(557—581)两个王朝所统治的这段时期,中国雕塑反映了相当不同的风格理念。中亚模式的雕塑不再占主导地位,线性风格让位于更具艺术美感的造型,薄衣的垂褶有助于突出躯体的雕塑美,头部也变得饱满而强壮有力。毫无疑问,不断成长的艺术理念引申出崭新的雕塑表现形式,但同时这种表现形式又受到印度佛教艺术新的影响而加速。随着中国与北印度的交流日趋深化,6世纪下半叶,越来越多的印度僧侣来到中国,他们中间的一些人甚至可能是技艺高超的工匠或雕刻家。中亚型的雕塑不再被看作是被仿效的典范作品,而是真正的印度作品,主要是那些5世纪和6世纪初“马图拉学派”(Mathurā school)的雕塑。尤其是通过马图拉和加尔各答博物馆中的那些美丽雕像,这个学派的特征在笈多时期形成并得以发展的事实广为人知。这个流派的佛像姿势僵硬,身披薄薄的几乎透明的袈裟,袈裟衣纹的表现手法程式化,衣褶像绳子一样,弯弯曲曲地从肩膀缠绕到手臂,再缠绕到躯体乃至双腿。头部比早期的佛像更显饱满,更圆润,也表达出更个性化的特征。

带有这种特征的佛像以一些不那么重要的作品为媒介,在中国变得家喻户晓。这种特征反映在很多雕像中,这些雕像的年代可追溯到公元560年至580年,并且作为基本元素,依旧隐存在隋朝及唐代早期一些最优美的雕塑中,只不过此时雕像的衣纹变得更轻柔了。一些来自西安府的大理石雕像可用作案例来阐明这种袈裟披身方式,如何与早期(北魏)的袈裟披在身体两旁,像垂耳,又如同翅膀似展开的那种风格相结合,而其他在河北西部制作的较柔软的云母大理石佛像则显示了对笈多风格更自由的应用。这些雕像的袈裟按照印度风格垂挂下来,但其绳状的衣褶比笈多佛像上的衣褶要少,而且更分散,袈裟下的躯干和四肢的造型非常纤细,更像是躯体的暗示,而不是实际的身躯,这些特征我们也许能在多伦多博物馆的大佛像中观察到(图36)。在公元575年左右,中国北方是普遍接受这种佛像风格,但也有例外,即佛像制作得更接近印度风格。这方面最有趣的例子就是乔治·尤莫福普罗斯(George Aristides Eumorfopoulos,1863—1939,英国实业家和东方艺术品大收藏家— 译者注)收藏中的无头巨佛,那也是河北西部风格的产物(图37a-b)。在这组图中,身体和四肢肌肉或肉体部分的造型更是以印度风格,而不是以中国风格的方式加以强调,而且如绳子般非常丰富的衣褶,虽不像笈多雕像上衣褶那么有规律,但几乎以同样方式呈现。与此风格密切相关的,还有青州当地博物馆中一尊更残破的雕像。

图36 大理石大立佛像 多伦多国立渥太华博物馆藏

图37a 尤墨福普罗斯旧藏中的大型大理石立佛像的正面 维多利亚和艾尔伯特博物馆藏

图37b 尤墨福普罗斯旧藏中的大型大理石立佛像的背面 维多利亚和艾尔伯特博物馆藏

另一个和上述密切相关且值得一提的例子,就是格伦维尔·琳达尔·温索浦(Grenville Lindall Winthrop,1864—1943,美国著名律师和收藏家——译者注)先生收藏的立佛像。虽然该佛像的袈裟褶皱不是用细细的单重衣纹线来表现,而是雕刻成双重衣纹线,但却是以一种更自由的笈多风格披落在躯体上,显然这是一种更容易获得同样效果的方法(图38)。这座年代可追溯至隋初,造型优雅的立佛像不仅在服饰处理上,而且也在类型上,都令我们联想到笈多风格的雕像。把这座雕像和马图拉博物馆中那座著名佛像比较一下,不仅有助于阐明两者之间的关联性,而且也可以阐明两者之间的差异,比如,面部表情。

图38 大理石立佛像 纽约 格伦威尔·温索蒲先生藏

我们或许可引用几例北齐和隋代的佛像及僧侣头像,这些头像与笈多时期的马图拉头像有明显的相似之处,在这里,我复制了来自山东神通寺的大理石头像(图39,费城宾夕法尼亚大学博物馆藏)和来自天龙山的砂岩头像(图40,卢浮宫美术馆藏)作为例子。尤其前者,其造型给人一种身体构架和皮肤柔软之感觉,而一般来说,这样的造型与其说具中国人气质特征,不如说更具印度风格特色。在可以作为比较材料的笈多时期头像中,这座也许会令我们联想到伦敦印度博物馆(后并入维多利亚与阿尔伯特博物馆)中那美丽的佛头(图41)。

图39 僧侣头部 大理石 公元570年左右 费城宾夕法尼亚大学博物馆藏

图40 佛头 砂岩石 隋代 卢浮宫美术馆藏

图41 佛头 红色砂岩石 笈多时期 伦敦印度美术馆藏

这些对比例子足以说明印度在6世纪末(即过渡时期)对中国雕塑的影响,亦即当时中国已经放弃了古代风格,并引入了更接近全面造型的方法,而印度对这种转型的影响显然相当重要,而且比起我能在这里列举的例子,确实还有很多雕塑可对这一转型加以更好的阐释。可以说佛教雕塑在这个时候形成了中国历史上其中的一个高峰期,并在各地派生出好多分支,这些分支中或多或少也明显带有外来影响的元素。在这方面,相当重要的例子是北齐末开凿的天龙山石窟中一二个洞窟(图42)。第16窟内有三个大壁龛,各壁龛中有一尊大佛双手呈施无畏印和与愿印,双腿交叉端坐,大佛两旁都分别站立着两个比丘和两个菩萨。大佛的造型特别出色,笈多风格的袈裟紧紧地裹着全身。造型和类型的处理手法和某些笈多佛教雕塑极为相似,以至于我们有理由这样假设:印度(佛教艺术)已经给此时活跃在天龙山的艺术家们带来了直接影响。印度僧侣们可能已经来到距离五台山不远的天龙山,而五台山即便在佛教的发源地(印度)也是以朝圣之地而著称。此外,还可以补充的一点就是印度的影响力在唐朝时期还持续存留于天龙山,这点亦可由几年前在天龙山发现的北齐以后制作的一些佛教雕塑来证明。

图42 山西天龙山第16窟一个壁龛中的坐佛像和两边侍奉的菩萨像

关于北印度对中国北方的影响,我们已经通过几例5世纪和6世纪的中国雕塑作品进行了说明,这些影响通过横穿欧亚大陆的陆上丝绸之路的南线(即于阗-且末-鄯善——译者注)或北线(即龟兹-高昌-敦煌——译者注)进入中国。在早期,北印度佛教艺术的影响在穿越从图木楚克到敦煌等各个佛教圣地的过程中,显然发生了相当大的变化;但在后期,这些影响以更纯粹的形式,被来自印度及中国,作为宗教和艺术使者的朝圣者传播到中国。但是,除此之外,来自南印度或印度支那(今中南半岛)的一些影响则一定是通过海路(海上丝绸之路)进入中国的。

我们从史料上得知宗教和政治的使节经常利用这条海路在中国和坎博伽(Kambodja / Cambodia,即现在的柬埔寨)之间穿梭往来,坎博伽当时也被称为扶南王国(The Kingdom of Funan,是在公元1世纪至7世纪之间曾经存在于古代中南半岛上的一个古老王国。其辖境大致相当于当今柬埔寨,老挝南部,越南南部以及泰国东南部一带,后为属国真腊所攻灭——译者注)。该国几位统治者都是虔诚的佛教徒,他们与印度保持着交流关系,对佛教信仰和艺术的传播带有浓厚的兴趣。讲述扶南国这个话题将会使我们离题太远,与今天讲演有关的一点,就是扶南往中国派遣使节和僧侣是众所周知的事实,值得注意的是一个扶南使节在公元503年,携带一个用珊瑚制作准备献给梁武帝的佛像,离开扶南赴中国。这以后扶南王国好几次派遣了使节,都携带佛经和礼物赴南京,朝拜梁武帝宫廷。当扶南王被真腊征服之后(大约公元627年),真腊步扶南后尘,继续派遣使节和礼物到唐代宫廷。扶南王国的艺术传统在中国中部地区不可能不为人所知,但他们所产生的影响踪迹很难追寻,这是因为在统治中国这部分地区的梁王朝及之前各个王朝所创造的所有佛教艺术作品都遗失。不过,来自南方地区的一些影响可能会进一步抵达西北,传入同时代的北齐王朝,而北齐王朝的疆域延伸到山西、河南以及河北一部分地区,故某些现存的雕塑可被视为来自南印度的直接或间接影响的象征。

华盛顿弗利尔美术馆有两幅代表佛教极乐世界和礼佛的大型浮雕,来自河南昌德府附近的南响堂山石窟(该石窟现归属河北省邯郸市——译者注)。从这两幅浮雕的整体风格来看,它们应该属于北齐时代,但两幅的构图风格和雕塑技术处理方式却相当不同寻常,这两块浮雕在宽阔的石板上铺开,远景被设置在近景之上,但同时,它们明确地呈现了空间的完整统一(这在表现极乐世界那幅浮雕中尤其明显)(图43)。石板上的人物扁平,但雕刻很深,让这些人物看起来与背景分离,而且被清楚地排列在三个或四个连续的垂直空间中。莲花宝座上的佛陀不仅占据了浮雕的中轴线,即佛陀居于一个特殊组合的中心,他面前是极乐世界的莲花池,上下两头的对角线在他这里交汇。另一幅浮雕的空间结构不太统一,该浮雕被一对柱子分成三个部分,由于浮雕中间上半部分已经遗失,故中央佛陀的主要位置也许就不那么显著(图44)。两边的场景似乎是表现某些菩萨的生活,可能是指弥勒菩萨,他在左边,正对一群天界弟子说法,右边则是表现这群弟子接受佛陀受戒的场景。这两个场景显然都发生在“兜率天”(梵文为Tusita;巴利文Tusita,指佛教世界观中的天界之一,即“三界”中“欲界六欲天”中的“第4天”。“兜率天”中有内院和外院,内院为将来成佛的菩萨住所,外院为天众住所,弥勒菩萨在内院说法——译者注),在他们下面是一排端坐的菩萨。在前述那幅表现极乐世界的浮雕中,有助于营造深度感和空间统一感的建筑元素在这幅浮雕中消失了,但人物同样也是以深刻浮雕方式雕出,故在有些场所,还一个接一个地设置了连续的两层或三层的空间。

图43 佛教极乐世纪(《极乐世界变相图》)石灰岩浮雕 华盛顿弗利尔美术馆藏

图44 礼佛及菩萨生活场景 石灰岩浮雕 华盛顿弗利尔美术馆藏

也许有人会主张说这些浮雕或多或少再现了我们从敦煌绘画中所知的那种绘画构图,但它们之间的相似之处相当少,而且这些浮雕所表达的艺术语言比起那些敦煌绘画,受印度影响更为明显。浮雕人物类型,相对自由多变的姿势,以及佛陀披在肩膀上的袈裟(极乐世界那块浮雕)都颇具南印度佛教雕塑特征,运用深凿刻的手法凸显出造型相对平面的人物形象,这种创作浮雕的方法也可以说是带有南印度特色。具有明确和南印度风格相应特征的浮雕可能不容易找到(至少不是在我手头的稀有材料中),在南响堂山制作雕塑的艺术家们也不太可能知道,但如果我们把目光转向纳加尔朱纳康达(Nāgārjunikonda,又叫龙树山,印度北部佛教雕塑遗址——译者注)的雕塑,其中一些最重要的佛教雕塑碎片保存在吉美博物馆。从这些碎片中,我们就能观察到与上述南响堂山浮雕风格和构图的基本特征相对应的元素。纳加尔朱纳康达浮雕以类似方法雕刻而成,但在人物雕刻上具有更大自由度和更多动感(图46)。我们尤其感兴趣的是一件3世纪或4世纪的南印度雕塑,想必这座雕塑对扶南王国的佛教艺术产生了决定性的影响,而且这种影响稍做修正后,又从扶南传播到中国。此外,扶南艺术也传播到了爪哇,这或许可以解释为什么后来的爪哇浮雕结构显示出一些与上述中国浮雕相似之处的理由了。

图46 纳加尔朱纳康达佛塔的浮雕 巴黎吉美博物馆藏

不幸的是坎博伽最早的佛教雕塑几乎没有被完整保存下来,其中最重要的遗留品是两座站立的佛陀像碎片:一个佛头和一个没有头的小坐佛像,现收藏在金边博物馆。这些佛像出土于茶胶寺附近的罗姆洛克(Romlok),通常被归类为6世纪初的扶南佛教艺术作品。

图45 极乐世界浮雕的中央部分 石灰岩浮雕 华盛顿弗利尔美术馆藏

上述那个佛头(图47)已被乔治·塞蒂斯(George Coedès,1886—1969)、乔治·格鲁斯勒(George Groslier,1887—1945)、路德维希·巴赫霍夫(Ludwig Bachhofer,1894—1976)等各位权威人士归类为派生于已知的阿马拉瓦提流派(Amarāvati school)雕塑的一种,如吉美博物馆中的小型大理石佛头,但没有人会否认在这些6世纪初的坎博伽雕塑作品中,印度风格已被自如地修正过。这种类型的佛头比阿马拉瓦提佛头更加丰满和强壮,眼睛更细,鼻子更宽,嘴唇更拱起。通过对这些身体部位以及其他地方的修正,这些佛头雕像与6世纪下半叶的中国佛头雕像更加相似。如果我们将它们与来自南响堂山一些佛头雕像(即上述弗利尔美术馆两座浮雕原来所在石窟的佛头,图48)相比较,这点就变得相当明显。在这些雕像中,佛头的头部形状变得更加宽广,表情更加有力,但在眼睛、鼻子、嘴巴等面部主要器官的处理方式上,和上述坎博伽佛头像之间存有某种关联性,尽管我们知道南响堂山雕塑和扶南佛头像之间的相似性比其他任何雕像都强,但如此的头型或多或少是北齐时期中国佛像雕塑的典型特征(北齐之后就不再存在)。

图47 佛头 石灰岩 金边阿尔贝特·萨罗博物馆藏

图48 来自南响堂山石窟的僧侣头部 纽约(Dikran Kelekin 1867-1965) 旧藏

然而,尽管如此,北齐末期的中国雕塑与早期扶南佛教雕刻作品之间的关联性在金边博物馆中那些立佛像上得不到证实,据说这些立佛像也出自罗姆洛克(Romlok)。这些立佛像似乎反映出对佛头的影响不是很明显,或许本身就不是同时代的作品。尤其是较小的那座,一个非常精致和优雅的人物像,给我们留下的是更具印度风格的印象(图49),其长椭圆形头部与上面描述的相当不一样,与中国型佛教雕塑几乎没有关系。两个雕像人物都以不稳定的摇摆之姿加以表现,他们的袈裟薄而光滑,没有显示任何的衣褶痕迹,或多或少与我们在曼谷博物馆看到的“堕罗钵底”(Dvāravati,是公元6世纪至11世纪存在于泰国北部的一个古国。“Dvāravati”为巴利文,意为“门户”,其交通发达,在水路和陆路上都可与印度、中国相连,都城佛统,约10世纪末11世纪初被真腊征服——译者注)雕像相类似的那种。制作这些雕像的当地流派一定与早期暹罗佛教艺术有着密切的联系,但我无法更明确地定义这些雕塑的起源。

图49 立佛像 公元5世纪左右 金边阿尔贝特·萨罗博物馆藏

如果这样的佛教雕像在中国广为人知的话,那他们体现在摇摆之姿和透明服装上的风格直到7世纪初才被人们意识到,直到那时,传统的僵硬姿势偶尔会加进一些摇摆和弯曲的动作而加以修正(特别是在菩萨像中),只有这样,人体才成为艺术表现的工具。焕然一新的印度影响至少在一定程度上引发了这些变化,并通过穿越欧亚大陆的陆路,而不是海路传入中国,而且唐初大多数朝圣者和使节也都是从陆路进入中国,从而加强了中印在艺术和宗教领域的交流关系,并由此而带来在雕塑领域的某些革新,但关于这个问题,我无法在此做进一步的讨论。

不过,如果我们去承认南印度雕塑是通过其沿坎博伽海岸(Kambodjan coast)的地方城市而对中国佛教雕塑产生一定影响的话,那最大可能是发生在公元6世纪,因为当时的佛教艺术在扶南王国已经广为传播,而此时扶南与大梁帝国的关系也得到了充分发展。

① 本文译自收录在英国印度学会于伦敦中国艺术国际展览会结束后的1938年出版的讲演集《关于中国艺术及其印度影响因素之研究》(by J. Hackin, Osvald Sirén,Langdon Warner,Paul Pelliot; with a Foreword by Sir William Llewellyn, London: The India Society,1938)的论文。为照顾中文读者,正文中补充了西方艺术史家及收藏家的全名及生卒年。此外,本文在翻译过程中,曾得到众多老师专业上的帮助,尤其感谢四川大学艺术学院常青教授和苏州大学艺术学院吴梦圆老师抽出宝贵时间,给予译者非常专业的指点。

② 这种跪着的青铜雕像有很多已经在威廉·查尔斯·怀特主教(Bishop William Charles White,1873—1960,中文名怀履光)的著作《洛阳古墓群》(,Shanghai,1934,第76-83页)上刊载过,据说这些雕像和骉氏编钟是在同一个墓穴中被发现。依据铭文,断定骉氏编钟为公元550年左右。

③ 关于博阿兹柯伊古城狮子门的插图是从瓦尔特·安德勒(Walter Andrae,1875—1956)以下德文著作中借用。Die,in Vol. II. of(Berlin,1925)博阿兹柯伊古城狮子门和铜雀台的中国狮子之间的关联性与其说是风格,毋宁说是一种类型的应用。

④ 许多年前,费城的乔治·拜伦·戈登(George Byron Gordon,1870—1927,曾任宾夕法尼亚大学博物馆馆长)博士给我看过巴比伦狮子的照片,而最早指出这个狮子雕像和站立在霍去病墓之前倒下去武士旁边的骏马雕像之间相似性的是卡尔·菲利佩·亨利兹(Carl Philipp Hentze,1883—1975)博士发表在以下艺术杂志上的一篇论文。I.,1925.

⑤ 阿契美尼亚人出色的带翅动物形象在苏萨大流士宫殿的玻璃砖浮雕中,也有很好的再现,该浮雕现收藏在卢浮宫美术馆。

⑥ 参见O. M. Dalton,London,1926,p.25。该书把小雕像的年代定为公元4世纪,而其他权威人士则定为公元2世纪。

⑦ 参见以下谢阁兰发表在《亚洲杂志》上的论文以及他和拉蒂格等人合著的书籍中的插图。and the illustration in Sèlagen,Voisins,Lartigue,(Vol. I.),pp. 54-56.

⑧ 关于丹阳和南京附近的皇陵群,Père Mathias Tchang曾在以下书籍中,从历史角度对这些陵墓进行过鉴定和探讨。其中一些内容也在谢阁兰和拉蒂格等人合著的上述书籍中给予明确阐述。详细参考以下文献。Père Mathias Tchang,Shanghai,1912;Sèlagen,Voisins, Lartigue,(Vol. II.),pp. 69-71.

⑨《中国评论》()和英文《天下》()月刊1935年12月号都刊载了藤固博士题为“A Few Notes on the Forms of Some Han Sculptures”的论文。他在这篇文章中,阐述了两只我不知晓的带翅奇马拉。据说其中一只出自河南南阳地区的宗子墓,另一只也出自附近的陵墓。这两只奇马拉现在都在南阳玄妙观展出。从风格上来讲,这两只奇马拉和费城宾夕法尼亚大学博物馆的大型奇马拉属于同一群。

⑩ 有关《后汉书》的资料信息被大村西崖的《中国美术史(支那美術史)》(审美书院,1918)所引用,亦请参考Sirén,London: Ernest Benn,Limited, 1925, p. xxxiii, note.

⑪ 这个小雕像属于神户芦屋的山口谦四郎先生(山口收藏品现归于大阪市立美术馆收藏—译者注),但据我所知,该雕像图片从没有被复制过。

⑫ 端方收藏的小雕像图片曾被大村西崖的《中国美术史》第1卷复制并刊载过。详细参照以下文献。大村西崖:《中国美术史》第1卷,第154页; Sirén,,p. 16.

⑬ 当我在1922年拍摄这座雕像时,该雕像还属于东京的江藤先生收藏,但那以后转手到别人手中了。

⑭ 关于来自贵霜帝国时期马图拉的印度雕像在以下论文中复制并刊载。Vogel,,,Vol. XV,pp. 26-28.

⑮ 有些来自克孜尔、舒尔楚克、高昌的泥塑像代表性作品图片在以下书籍中复制并刊载。von le Coq,,Vol. I.,pp. 38-40.

⑯ 对中国早期佛教雕塑风格演变研究贡献最大的,是路德维希·巴赫霍夫在《东亚艺术》(, 1934,Hefte1/2 and 3/4)上发表的题为“Die Anfänge der buddhistischen Plastik in China”的论文。在这篇论文中,关于云冈石窟的一些雕塑和敦煌石窟一些雕塑之间的相对应关系,以及这些雕塑和来自中亚的某些雕塑之间的关联性得到了很好的提示,尽管作者对于年代的结论在某些情况下似乎过于确定。

⑰ 有关扶南王国和中国之间关系的历史文献由伯希和翻译成法语,并刊载在《法兰西远东学院纪要》第3卷上。这篇译文的主要信息也收入了的序言中。依据这些史料,第一个来自扶南的使节在公元243年抵达中国,此后扶南派遣了好多次使节赴中国,最后一次派遣使节是在公元627年,这次扶南国是恳求中国的援助,以抵抗真腊征服者。详细参照,Vol. III.

⑱ 现藏于吉美博物馆的那个浮雕是纳加尔朱纳康达大佛塔装饰的一部分,其他后来发掘的同类雕塑碎片也在1926年和1930年出版的《印度考古学年鉴》(,1926 and 1930)阐述过。关于这些雕塑碎片在风格上与其他印度雕塑学派之间的关联性,也在上述巴赫霍夫的论文中被探讨过。详细参照L. Bachhofer,“Die Anfänge der buddhistischen Plastik in China,”, 1934,Hefte 1/2.⑲ 这些从我本人所有的相册中复制的扶南雕像图片,也在乔治·格鲁斯勒以下论文中刊载过。G.Groslier,,Vol. XVI.

图50 立佛像 公元6世纪左右 金边阿尔贝特·萨罗博物馆藏