会饮与示疾:炳灵寺第169窟维摩变相渊源考

2022-10-15唐宇首都师范大学美术学院

唐宇 | 首都师范大学美术学院

一、引言

《维摩诘经》作为印度早期大乘佛教的重要经典,于东汉中平五年(188)即译成汉文。根据经文而来的维摩变相,与流传中土的其他题材佛教美术不同,其在西域(包括印度本土、犍陀罗和中亚地区)未见有更早的绘制,学界一般认为是中土的创造。

河西地区的炳灵寺第169窟(以下简称“169窟”)保存有目前所见最早的维摩变相(十六国时期),学界讨论的焦点,是其与顾恺之维摩变相的关系。金维诺、项一峰、陈绶祥等认为,169窟着菩萨装斜卧于床上的维摩形象可能与顾恺之瓦棺寺所绘图像接近;但张宝玺认为维摩变相虽为中原首创,但169窟的相关壁画却是吸收西域佛画营养的地域性创作;邹清泉根据文献记载中有隐几的存在,认为顾恺之的维摩诘像当为坐姿,与169窟的样式不同。

目前来看,仅仅依靠文献的模糊记载,并与顾恺之等名家的创作进行比附,探讨169窟维摩变相的样式渊源,存在证据不足的缺憾。本文另辟蹊径,试图在中原传统与中西交流的背景下,探讨本土画师的图像挪用与169窟维摩变相的艺术渊源。

二、侧卧的维摩

169窟存有三幅维摩变相,其中最早的一幅,即第11号壁面的维摩变相,无量寿佛(一说“释迦牟尼佛”)位居中央,其右侧的文殊作说法状,半跏趺坐于叠涩须弥座上,左右又有二菩萨侍立;左侧的华盖之下,有高发髻、袒右肩,拥衾被侧卧的维摩诘像,其左手肘部依于靠枕上,右手举起。在维摩诘的后方右侧有一菩萨装侍者,并有榜题“维摩诘之像/侍者之像” ,此即常被学界提及的维摩变相(图1)。

图1 维摩变相 炳灵寺第169窟11号壁面 西秦

此维摩变相较为特殊,虽采用汉魏传统中以线描作为造型基础的表现技法,但同时吸收了西域的造像风格,人物服饰采用束发袒身的菩萨装,具有强烈的异域色彩。不仅如此,维摩侧卧的姿态亦较特殊,并非当时中土图像的常规表达。

侧卧,是中西方常见的家居姿态。但于汉魏时代的中原,受到建筑、服饰等物质条件的限制,尤其是礼法的束缚,却是一种私密的行为,并不堪登大雅之堂。因而,汉魏起居的图像表达,亦多采用跽坐的方式,这正符合庄重场合的身体姿态。因此,坚持169窟侧卧维摩粉本来自中原的看法,必须寻求同时期相似图像作为支撑。

实际上,在南京地区发现的九座南朝墓(包括南京西善桥宫山墓、江苏丹阳胡桥仙塘湾墓、丹阳胡桥吴家村墓、丹阳建山金家村墓、南京栖霞狮子冲M1、南京栖霞狮子冲M2、南京雨花台石子岗M5、南京雨花台铁心桥小村M1和南京西善桥油坊村罐子山墓等)“竹林七贤与荣启期”拼镶砖画中的王戎、阮籍(图2),即采用了与169窟维摩极为相似的侧卧姿态。关于这批拼镶砖画的粉本,虽然也有东晋顾恺之、戴逵的说法,但考虑到上述墓葬中年代最早的宫山墓可能是刘宋中晚期的营造,其粉本是刘宋以来陆探微等名家创作的可能性更大。由于上述墓葬营造的时间明显晚于169窟的西秦建弘元年(420),在中原地区又没有发现更早的侧卧形象,因而,认为侧卧维摩的粉本来自中原的看法尚缺少坚实的依据。

图2 南京西善桥宫山墓拼镶砖画(局部)

169窟的侧卧维摩并非源自汉魏的图像传统,也不见于同时期的中原创作,却在西域的犍陀罗和中亚地区发现了相似的样式。作为常见的起居方式,侧卧姿态流行于广大的西域地区,并较早地以图像形式得到表现。

在塔克西拉、白沙瓦和斯瓦特等地区,广泛分布着作为犍陀罗早期美术代表性作品的装饰盘。虽然其用途尚不为人知,但其中雕刻的图像,诸如乘海兽的人物、酒神狄俄尼索斯、大力士赫拉克利斯、阿波罗追求达芙妮、死者的宴飨等,真切地反映出来自希腊、罗马文化的影响。其中死者的宴飨,主人公身穿希腊式长衣,斜卧于长台之上,手中端有酒杯,正与旁边的人物交谈,身后的侍者举着月桂花冠(图3)。有学者认为该题材最早出现于希腊、小亚细亚的墓碑和石棺上,公元前5世纪以来表现在与死者告别的场景中,并对侧卧寝台的佛陀涅槃图产生影响。

图3 装饰盘 死者的宴飨 1世纪

进入贵霜时代以后,虽然装饰盘艺术迅速衰落下去,但装饰盘上的很多题材和图式,被犍陀罗佛教艺术沿袭下来,正如孙英刚指出的,“并不是佛教艺术兴起取代装饰盘艺术,而是装饰盘艺术发生了转折,融入了佛教艺术之中。”除了涅槃的佛陀,笔者发现在犍陀罗地区的佛传浮雕中,托胎灵梦的摩耶夫人和宫廷生活的释迦太子夫妇,也借用了装饰盘内的图式,人物侧卧在宫廷的床榻之上。大概是因为装饰盘的侧卧人像,描述了当地居民的美好生活,自然会被用于表现宫廷的生活场景。

在象征着净饭王王宫的梯形建筑之下,摩耶夫人左侧横卧于床榻之上,身后有手持长矛或腰挎宝剑的女性卫兵,床下垫脚的矮凳和床边表明夜晚的灯盏,是贵霜时代常见的家居布置。置于圆盘内的白象正要从摩耶夫人的右胁进入,表现了入胎的场面(图4)。

图4 托胎灵梦 犍陀罗地区

释迦太子逾城出家之前,居住在以梯形或圆拱形建筑象征的净饭王王宫内,在太子惊梦的图像中,常常采用左右或上下的布局,分别表现出歌舞升平的美好生活和繁华落尽后的世间丑态,通过强烈的对比衬托出人生无常的现实,从而坚定了释迦太子逾城出走、修行悟道的决心。浮雕中,宫廷床榻上的贵族人物也是采用了侧卧的形象(图5)。

实际上,印度本土早期的卧姿,如巴尔胡特的白象入胎浮雕,摩耶夫人采用的是俯瞰的卧姿,体态僵直且并未实现腰身的扭转,与犍陀罗地区装饰盘和佛传浮雕中的侧卧姿态明显不同。犍陀罗的侧卧图像,似乎并非源自印度本土,却是两河流域及地中海沿岸的常见之物。

侧卧所凭借的躺椅最早起源于巴勒斯坦北部地区,并向周边扩散。在公元前7世纪40年代以后修建的亚述巴尼帕北宫的大理石浮雕上,可见有御花园中国王、王后举行庆功宴的画面,国王左肘靠枕,右手举杯,侧卧于躺椅之上,王后举杯端坐其侧,并有男女侍从服侍左右(图6)。在新巴比伦塔庙发现有精致的大睡椅和金桌子,更进一步佐证了两河流域的物质文化和起居方式。

图6 尼尼微亚述巴尼帕北宫大理石浮雕 公元前7世纪

公元前7世纪末,古希腊从东方引进卧榻,在晚餐后的会饮(酒宴)中,贵族阶层斜靠卧榻饮酒作乐,并畅谈哲学、吟诵诗歌,享用着奴隶们的服侍(图7)。除了作为演艺人员的妓女,贵族女性不得参与。关于古希腊会饮中侧卧习俗的来源,存在亚述、塞浦路斯、波斯、吕底亚等说法,但无论如何,认为这一习俗来自近东应该没有问题。根据阿里斯托芬《马蜂》的记载,会饮中在卧榻上正确的姿势应该是“把膝头伸直,像一个受过体育锻炼的人那样软软绵绵、随随便便地倒在床单上。”这一具有明显阶层性的活动,又为古罗马富人所继承,他们也在宴会中斜靠在躺椅之上。正是会饮的流行,为后人留下了大量的文学著作(柏拉图《会饮篇》、阿里斯托芬《马蜂》等)和图像创造(希腊陶瓶画、壁画等)。

图7 帕埃斯图姆“跳水者之墓” 湿壁画 公元前470-公元前460年

波斯帝国继承了这一来自近东的物质文化,其国王的饮酒房间极为奢侈,甚至同时摆放以黄金铸造的5张卧榻,其外面小一点的房间则可摆放3张卧榻,并以白银铸造。波斯国王在饮酒中居于突出位置,他斜躺在房间的卧榻上,与坐在大厅之中的人们饮酒。

综上,侧卧的生活习惯及图像表达,发端于古代的近东地区,进而向周边区域传播,对希腊、罗马和波斯均产生影响。犍陀罗及中亚地区早期被阿契美尼德王朝所管辖,其侧卧方式应当受到过波斯文化的影响。随着亚历山大的东征,马其顿人的会饮方式也传到了这里,加之此后印度-帕提亚人的进驻,侧卧的图像进而获得大量表现。除上述装饰盘“死者的宴飨”,在乌兹别克斯坦卡什卡达里亚州的沙波拉特佩遗址表层发现有陶土饰板,图中无胡须的狄奥尼索斯左手持杯,右手持葡萄酒囊,侧卧于画面前方,其身后表现的是萨堤尔,这件古希腊神像证明了希腊艺术家在兴都库什山西北部的存在。

可以说,古波斯的宫廷宴饮与希腊、罗马的精英会饮,都不同程度地影响到犍陀罗地区的起居方式和生活习惯。随着犍陀罗与印度本土美术的交流,以及佛教美术经由我国的新疆,向东传播到中原地区,侧卧样式又被更广大地区的文化所吸收。尤其是我国克孜尔石窟的早期壁画,如14窟的阿弥陀加良王施药、17窟和38窟的摩诃萨埵太子舍身饲虎、110窟的释迦太子宫廷生活和114窟勒那阇耶等本生、因缘和佛传绘画,其人物均采用类似的图像。

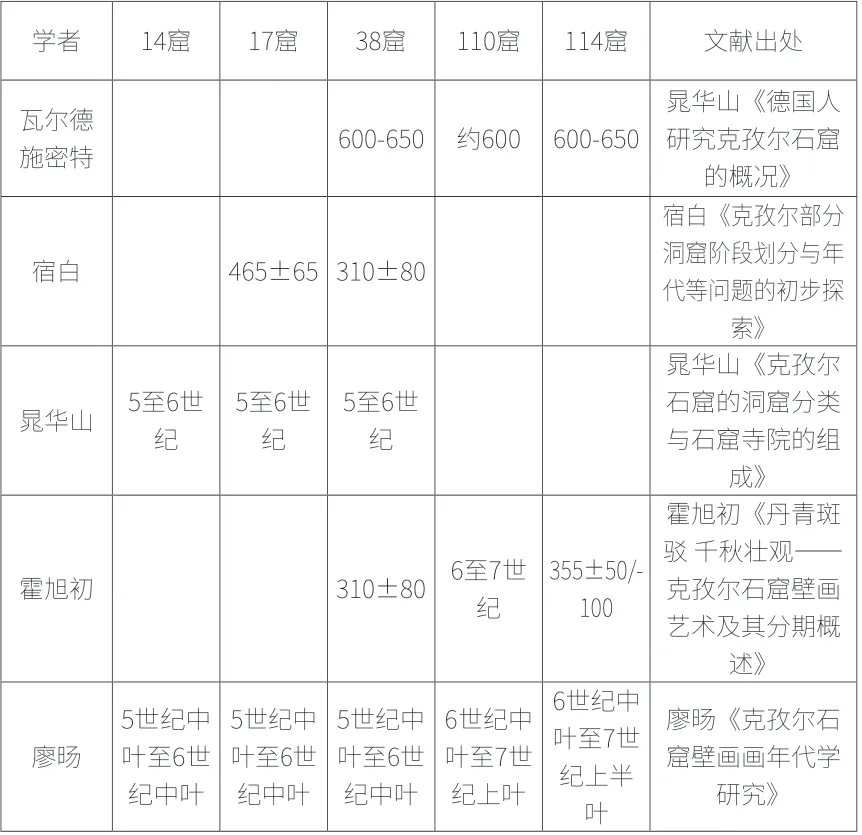

这些石窟壁画的年代,存在较大的争议。20世纪前半期,德国学者主要采用风格学的研究方法排列出相对的次序,推导出绝对年代;20世纪后半叶,以宿白、霍旭初为代表的学者,将石窟类型、艺术风格的分析,与碳十四同位素测年相结合,推断年代;近年来,以魏正中和廖旸为代表的学者,认识到碳十四测年的局限性,分别采用石窟考古和美术史的方法,试图重新做出推断。尽管学界对上述石窟的年代莫衷一是,但以38窟为例,认为其壁画绘制的时间在5世纪左右,应是比较稳妥的。舍身饲虎的摩诃萨埵太子所采用的侧卧姿态,大体反映了犍陀罗侧卧样式东传的影响。另外,克孜尔其他几窟的佛教壁画,以及敦煌莫高窟第257窟的弊狗因缘(北魏)等,表明炳灵寺第169窟维摩变相创造的前后(5世纪),侧卧人像的描绘在我国的西部地区已经颇具规模。(表1)

表1 克孜尔石窟相关洞窟壁画年代意见表

探讨维摩变相的产生,并不能仅仅局限在河西与中原的艺术交流,而应充分考虑来自犍陀罗文化的影响。译自西域的汉文译本,自然是本土画师的创作依据,但为了更好地体现经文中“唯置一床,以疾而卧”的内容,他们以汉魏传统的线描手法表现出具有犍陀罗特点的人物形象,将西域菩萨的侧卧姿态表现在了中土的居室环境之内,形成为169窟最早的维摩变相。

三、从西域菩萨到中土居士

实际上,169窟另有两铺经常被忽略的维摩诘像,第10号壁面的维摩诘头戴宝冠、长发披肩、身着菩萨装束,绘于释迦牟尼佛的右侧,佛像左侧的壁画已经剥落,露出里层的释迦牟尼佛及其左侧的文殊菩萨,有学者推测里层存在第三铺维摩变相的可能(图8)。另外,在第24号壁面也残存有一幅维摩文殊对坐图,该铺壁面主体重绘于隋唐之际(581—618),虽也有学者认为属初创阶段,惜目前未见有材料公布。

图8 维摩变相 西秦炳灵寺第169窟10号壁面

犍陀罗的菩萨像,基本表现为装扮华贵的王子形象,或头绾发髻,或佩巾冠饰,额前白毫,双目圆睁,上身赤裸并有披帛缠绕,脖颈和手臂装饰有璎珞宝钏,下身裹裙,脚穿希腊式缀珠凉鞋。第10、11号壁面维摩诘像的装束虽有差异,却都是典型的菩萨形象,明显受到犍陀罗的影响。同时,维摩与文殊胁侍主尊,借鉴自西域的一佛二菩萨组合,尤其是第10号壁面,若非榜题的“维摩诘之像”,研究者只会将其辨识为其他菩萨,很难与维摩诘建立起联系。

维摩诘是大乘佛教居士,是一位在家菩萨。传说佛祖得知维摩诘生病的消息后,派遣文殊师利率领八千菩萨、五百声闻、百千天人,前往毗耶离城问疾。维摩变相主要采用《维摩诘经·问疾品》中内容,围绕维摩与文殊论法的场景展开。

该经自东汉严佛调初译,之后又有三国吴支谦、西晋竺叔兰、竺法护、祗多蜜、前秦鸠摩罗什、唐玄奘等多次重译。其中,严佛调译本在汉末即失,玄奘译本又远在建弘之后。根据上海博物馆所藏现存最早的《维摩诘经》写经题记:“麟嘉五年(393)六月九日王相高写竟,疏拙,见者莫笑也。”可知支谦本虽译自吴地,在4世纪后期却已流传于西北,为后凉政权所抄写。竺叔兰、竺法护和鸠摩罗什长期活动于中原和西北地区,其所译《维摩诘经》亦有可能成为169窟维摩变相的文本依据。

《维摩诘经》目前仅存支谦、鸠摩罗什和玄奘三个译本,与经变主体相关的文字描述,支谦本为“长室合座为一座,以疾而卧。文殊师利既入其舍,见其室空,除去所有,更寝一床。”鸠摩罗什本为“(维摩诘)即以神力空其室内,除去所有及诸侍者,唯置一床,以疾而卧。”玄奘本为“时无垢称作是念已,应时即以大神通力,令其室空除诸所有,唯置一床,现疾而卧。”由于不同译本均明确提及了维摩诘卧床示疾的姿态,根据经文内容判断169窟维摩变相所据文本并不可行。幸运的是,在该窟东壁24号壁画千佛下墨书题记和北壁无量寿佛龛侧供养人题记,出现有“道融”的字样。根据《高僧传》的记载,道融为汲郡林虑人,十二岁出家,少年英才,论语过目成诵,成年后,“内外经书,闇游心府”。道融三十岁前曾游学各地,在后秦弘始年间(402—409)至长安,成为鸠摩罗什门下四圣之一。鸠摩罗什赞叹其为“奇特聪明释子”“佛法之兴,融其人也”。后还彭城,闻道者千余人,门徒三百人,七十四岁卒。

鸠摩罗什道震西域,声被东国,于东晋太元六年(382),被苻坚派遣的大将军吕光俘至姑臧(今甘肃武威);弘始三年(401),又被后秦皇帝姚兴迎至长安从事译经事业,《维摩诘经》正是重译于此时。道融作为其得意弟子,亦著有维摩义疏,可见其师徒对于维摩诘经的重视。长安距永靖不远,根据169窟供养人题铭,道融可能不止一次来到炳灵寺。金维诺认为,道融在去长安前后,来炳灵寺游学习禅的可能性很大。169窟出现诸多三佛塑像与千佛壁画,即被认为与后秦姚兴和长安僧团领袖鸠摩罗什唱和三世论有关。鸠摩罗什新译及注解之《维摩诘经》也有可能于此时传入西秦,成为169窟维摩变相的创作源泉。

画师虽然根据经文作图像转换,却也需要可以借鉴的视觉资源。犍陀罗作为重要的佛教中心,成为4—5世纪中土僧人(如汉僧法显和龟兹佛图澄、竺僧人东来传法,流行于犍陀罗装饰盘及佛塔浮雕上的图样,便随着丝路沿线一路东传。炳灵寺距西秦政治中心枹罕(今甘肃临夏)七十里,又是当时黄河的重要渡口,常有东来西去的僧人如法显、法勇(昙无竭)、释慧览和释昙霍等,不经“河西走廊”而借道“河南国”(西秦),为当地佛教的兴盛创造了有利的条件,其中的侧卧图像即有可能随着求法传经的僧人被带到这里。

169窟的早期作品,是以犍陀罗和秣菟罗风格为基础,融合新疆、河西和中原地域传统及民族特色的艺术创作,真实体现了丝绸之路上各区域间的文化与艺术交流。其中多尊泥塑薄衣贴体、衣纹明显,具有典型的笈多秣菟罗风格。北壁3号龛执金刚力士泥塑、12号壁画梵天劝请以及南壁下部20号龛释迦苦修塑像等,均不同程度上受到犍陀罗艺术的影响。

考虑到十六国时期中土与西域之间繁盛的文化往来和艺术交流,尤其是翻译《维摩诘经》的鸠摩罗什不仅生长于克孜尔石窟所在的龟兹地区,并且曾经求法巡礼于犍陀罗地区,认为169窟第10、11号壁面的维摩诘像受到犍陀罗艺术的影响是合理的。但与169窟其他作品的题材和图式是直接取用不同,维摩诘像虽有西域经典可供参考,却无直接粉本用来借鉴。本土画师根据经文中维摩诘是大乘菩萨的阐述,以中土的线描技法去参考西域既有的图式,给予维摩诘以装饰华贵的菩萨装扮,并与文殊菩萨分列主尊两侧;其中的第11号壁面,侧卧维摩的床榻之后,同时描绘有菩萨装扮的侍者形象,这样的主仆组合也是犍陀罗装饰盘和佛塔浮雕的常规表达。169窟的维摩变相,是兼容中西的艺术创造,丰富了中古时期的视觉经验。

四、余论

早期的维摩变相,虽然在西域并无现成的粉本,却为中土画师的灵活发挥提供空间,不仅是炳灵寺石窟与云冈石窟、龙门石窟之间存在不同,即便是炳灵寺169窟内部,其样式也并不固定。不过,维摩变相样式的传承性也是明显的。龙门石窟宾阳中洞的维摩变相(甚至包括非佛教题材的南朝“竹林七贤与荣启期”拼镶砖画王戎、阮籍形象),主要人物在汉地环境中作侧卧姿态,并有仆从侍立身后,其内容和构图与炳灵寺169窟极为近似,不过在服饰仪容和精神气质上,北魏时期的维摩诘更加接近南朝士人的形象。

当然,根据文献记载,西晋张墨和东晋顾恺之已有维摩变相的创作,其出现的时间远远早于西秦的图像遗存,学界因此产生了169窟维摩变相是受到中原影响的论断。由于文字记载的内容并不如图像显示的那样直观,两者关系的判断还比较困难。不过,169窟佛教艺术体现出了多元文化的交融,不仅有西域画风、当地创造,在长长的礼佛行列中,云鬓高耸、襟褵飘拂、裙褕襜襜的贵族妇女,如同顾恺之笔下的《洛神赋图》,反映出来自南朝样式的影响。因而,认为169窟维摩变相与张墨、顾恺之等必然无关也显得有些武断。

虽然南朝拼镶砖墓和北魏龙门石窟的图像材料相对晚出,考虑到文献记载张墨、顾恺之的创造,169窟维摩变相的渊源存在两种可能:其一即为西秦画师兼容中西的本土创造;其二则是摹写自受到西域画风影响的中原粉本。侧卧图式既有可能随着丝绸之路由西向东的改造中传播,西秦粉本被中原画师所借鉴;也有可能是被传经东来的僧人直接带到中原,张墨、顾恺之等首先创造出侧卧维摩,并在改造中传承,同时影响到西秦的维摩造像。但无论如何,169窟维摩变相体现出明显的犍陀罗影响,其中的西域因素显而易见。

① 关于宫山墓的年代,其说法从东晋到陈朝不等,韦正考证在刘宋中晚期,较为中肯;仙塘湾墓、金家村墓和吴家村墓的年代,被定于南朝萧齐时期,争议较少;罐子山墓有南朝宋和陈的说法。学界普遍认为宫山墓的年代最早,其拼镶砖画明显晚于炳灵寺第169窟维摩变相的绘制时间。参见韦正. 南京西善桥宫山“竹林七贤” 壁画墓的时代[J]. 文物,2005(4):75-83;王汉. 论丹阳金家村南朝墓竹林七贤壁画的承前启后[J]. 故宫博物院院刊,2018(3):81-91。