综合护理干预在留置针敷贴致小儿皮肤过敏中的应用效果

2022-10-14慈慧敏丛培霞

慈慧敏,丛培霞

(山东大学附属威海市立医院儿科,山东 威海 264200)

静脉留置针在临床上的适用范围较广,若需反复、长期输液,采用静脉留置针有助于降低静脉穿刺的次数,减轻患者穿刺的痛苦,保护血管。同时,还能方便护理操作,保证治疗效果。在对患儿运用静脉留置针的过程中,可能会造成小儿皮肤过敏,影响治疗效果。留置针敷贴致皮肤过敏的原因较多,包括粘贴方法不合理、皮肤损伤、未正确使用消毒剂、敷贴材质较差、患儿皮肤特性等。针对皮肤过敏发生原因采取对应的护理措施能够有效改善患儿的过敏症状,促进患儿康复。常规护理干预虽能在一定程度上降低患儿过敏发生情况,但由于患儿年纪小,依从性较差,最终护理效果不够理想;而综合护理干预能够根据患儿实际情况给予针对性的护理措施,对于预防皮肤过敏发生具有积极意义。基于此,本研究结合2019年9月-2021年12月我院收治的40例因留置针敷贴致皮肤过敏的患儿临床资料,旨在探究小儿皮肤过敏发生的原因,并分析综合护理干预在留置针敷贴致小儿皮肤过敏中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年9月-2021年12月山东大学附属威海市立医院收治的因留置针敷贴致皮肤过敏的40例患儿为研究对象。纳入标准:①年龄12岁以内;②临床资料完整;排除标准:①合并恶性肿瘤者;②合并心、肝、肾等功能不全者;③合并精神疾病者。采用随机数字表法将其分为对照组和研究组,各20例。对照组男11例,女9例;年龄30 d~5岁,平均年龄(2.54±0.24)岁;研究组男8例,女12例;年龄32 d~4岁,平均年龄(2.05±0.16)岁。两组性别、年龄比较,差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。所有患儿家属均知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理:对患儿的病情变化进行密切观察,每隔4 h测量体温1次,并观察患儿是否出现感染等症状,及时汇报医生,遵医嘱对症处理;给予患儿家属常规健康宣教。

1.2.2 研究组 给予综合护理干预,干预方法如下:①密切观察患儿的穿刺部位,并定期更换敷贴,通常1周需更换1次无菌敷贴;若发现敷贴有破损、脱落或被污染的情况,需立即更换;若发现患儿的穿刺部位皮肤出现红肿、水疱,应更换位置重新进行穿刺;②护理人员应根据患儿的情况,选择合适的敷贴;通常选择低敏性、高透气性的透明敷贴,有助于观察患儿的穿刺部位皮肤情况;③在对患儿进行穿刺的时应尽量避开关节、皮肤湿疹处的血管,选择血流丰富、弹性较好、相对粗直、易于固定的血管;穿刺完成后,对患儿皮肤进行无菌消毒,待消毒液干燥后再贴敷贴,避免刺激患儿皮肤;将敷贴妥善固定以免脱落;④若患儿发生皮肤过敏的现象,需采用75%乙醇消毒患处,待皮肤干燥后,采用0.5%碘伏对患处进行擦拭,再遵医嘱使用莫匹罗星软膏(中美天津史克制药有限公司,国药准字H10930064,规格:2%)适量涂抹于患处,3~4次/d;若患处有脓包,挑破脓包后再进行上述处理;⑤给予患儿家属全面健康宣教,告知其有关留置针的注意事项及观察要点;穿刺部位如有不适需及时告知医护人员;穿刺部位应避免潮湿和触碰,避免患儿抓脱。

1.3 观察指标 比较两组护理效果、皮肤过敏发生情况、生活质量及护理满意度。

1.3.1 护理效果 显效:经过治疗后患儿的症状完全改善,体征恢复至正常,未发生皮肤过敏现象;有效:经过治疗后患儿的症状和体征基本得到改善,皮肤过敏症状较轻微;无效:症状未得到改善,甚至还有加重的趋势。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.3.2 皮肤过敏发生情况 包括皮肤溃烂、表面红肿、红肿合并瘙痒、表皮剥脱、皮疹或水疱。

1.3.3 生活质量 于干预后1个月选取SF-36生活质量量表认知功能、角色功能、社会功能、躯体功能以及总体健康5个项目进行评估,每项分值0~100分,评分越高表示患儿生活质量越好。

1.3.4 护理满意度 于干预后运用自制调查问卷由患儿家属对护理满意度进行评价,分为非常满意、满意和不满意3种程度,总分100分,≥90分为非常满意,89~65分为满意,≤64分为不满意。总满意度=(非常满意+满意)/总例数×100%。

2 结果

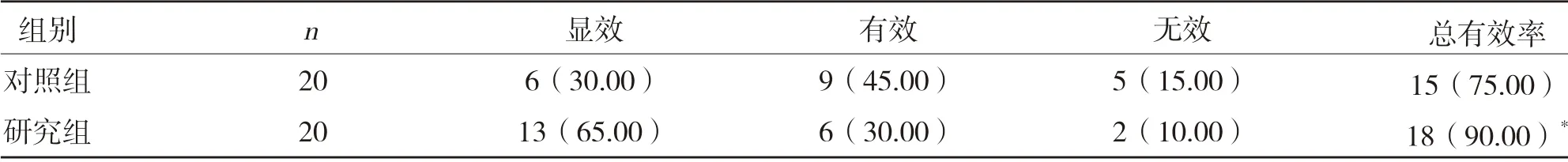

2.1 两组护理效果比较 研究组护理总有效率高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

表1 两组护理效果比较[n(%)]

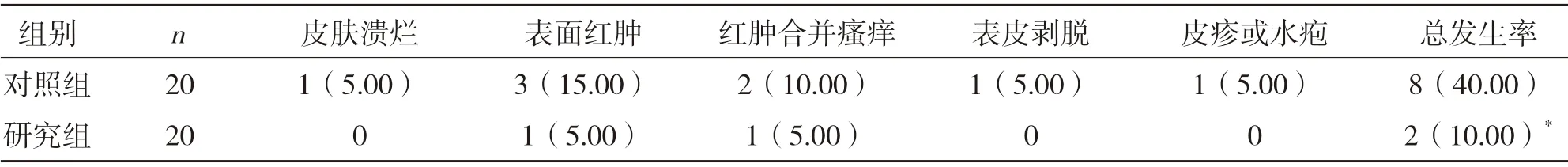

2.2 两组皮肤过敏发生情况比较 研究组皮肤过敏总发生率低于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表2。

表2 两组皮肤过敏发生情况比较[n(%)]

2.3 两组生活质量比较 研究组社会功能、认知功能、躯体功能、角色功能、总体健康评分均高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表3。

表3 两组生活质量比较(,分)

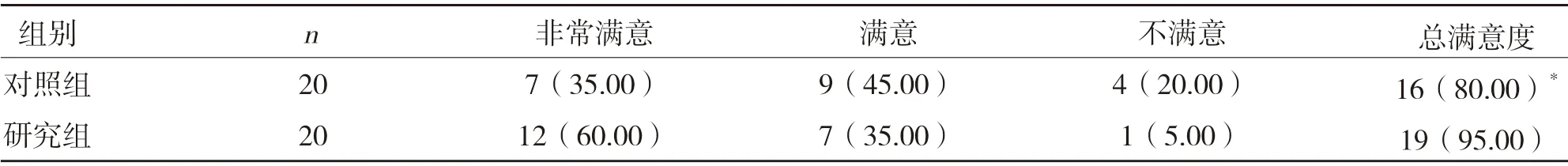

2.4 两组护理满意度比较 研究组护理总满意度高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表4。

表4 两组护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

留置针敷贴致小儿皮肤过敏在临床中的发生率较高,对其发生原因进行深入分析,并提出对应的护理措施,有助于降低皮肤过敏的发生几率,增强患儿及家属的护理满意度。通过翻阅文献资料,根据自身的临床经验,总结出留置针敷贴致小儿皮肤过敏的原因如下:①患儿的皮肤较为娇嫩:研究显示,皮肤过敏与年龄相关,小儿年龄比较小,皮肤也会相对较嫩、较薄,表皮厚度薄弱,易出现留置针脱落现象;再加上患儿的皮肤屏障功能较差,外界刺激使皮肤易受到损伤;另外,患儿皮脂腺分泌功能旺盛,皮肤易残留新陈代谢物质,不及时清理易继发感染,造成过敏现象;②敷贴材质导致过敏:敷贴中的粘胶材质含有乳胶颗粒,可能会致使皮肤发生过敏现象,引起感染;③粘连方法不合理:敷贴粘连时若粘贴方式不正确,会致使皮肤紧绷,改变皮肤的张力性,从而损害皮肤,引发过敏;④穿刺部位影响:在对患儿开展血管穿刺时,患儿的血管越细小则发生皮肤过敏的风险则越高;且在四肢关节处进行静脉穿刺,也易发生皮肤过敏的症状,这是由于四肢关节活动度较大,持续摩擦,会引起机械性损伤,增加穿刺点的孔径,发生液体外渗的现象,从而引发感染,导致患儿皮肤过敏;⑤剃发会损伤皮肤:由于患儿的年龄较小,静脉注射通常在其头部进行,若剃除头发的时候,操作不合理,损伤头皮,也会增加皮肤过敏的几率;⑥消毒剂影响:临床上使用的消毒剂,其成分有氯已定、乙醇等,这些成分都会对患儿皮肤产生一定刺激,从而易引起皮肤过敏。由此可见,留置针敷贴致小儿皮肤过敏的原因包括患儿自身的皮肤、敷贴材质、粘连方法不合理、穿刺部位的选择、剃发、消毒剂的影响等。根据皮肤过敏原因对患儿开展针对性的综合护理干预,可以有效减少皮肤过敏发生风险。

在留置针敷贴使用过程中,若患儿发生皮肤过敏症状,通常采碘伏和莫罗匹星用局部擦拭。莫罗匹星是局部外用抗生素的一种,可以使创面变得湿润,加快创面愈合的速度,患儿及家属对该药物的接受度较高;而碘伏具有杀菌消毒的功效,能够有效杀灭病毒、细菌以及真菌等,且无刺激、低毒性,在临床中运用较为广泛。在本次研究中发现,患儿皮肤过敏与护理人员操作技术、知识水平、患儿自身因素有关。患儿的年龄越小,发生留置针敷贴致小儿皮肤过敏的风险则越高。因此,在临床中要求护理人员加强巡视,注意观察留置针患儿的穿刺部位情况,及时发现皮肤异常问题,并给予相应的处理措施,以此降低小儿皮肤过敏发生率。

本研究结果显示,研究组护理总有效率为90.00%,高于对照组的75.00%,差异有统计学意义(<0.05);研究组皮肤过敏总发生率为10.00%,低于对照组的40.00%,差异有统计学意义(<0.05),表明运用综合性护理干预,能够提高护理效果,降低皮肤过敏发生率。分析认为,综合护理干预模式下选择透气性较好、低敏性的敷贴,可以减少皮肤发生过敏的情况;对穿刺部位进行紧密观察,同时定时更换敷贴,可以减少对血管的刺激性,减少过敏发生率,从而增强了护理效果,有效降低了皮肤过敏发生风险。此外,研究组社会功能、认知功能、躯体功能、角色功能、总体健康评分均高于对照组,差异有统计学意义(<0.05);研究组护理总满意度为90.00%,高于对照组的85.00%,差异有统计学意义(<0.05),表明综合护理干预可改善患儿生活质量,增强患儿家属的护理满意度。分析认为,在护理过程中,对患儿及家属做好健康宣教,比如告知其留置针的注意事项,尽量避免碰撞、抓挠穿刺部位,能够增强患儿及家属的认知能力,从而提升其治疗配合度,有利于提高治疗效果,促进患儿快速康复,因此患儿家属满意度较高。

综上所述,综合护理干预在留置针敷贴致小儿皮肤过敏中的应用效果确切,可有效降低皮肤过敏发生率,有利于改善患儿生活质量,且患儿家属的护理满意度较高。