微项目课程创生的有效路径

2022-10-13戴苗苗

■文/戴苗苗

课程资源的有效开发与利用对课程创生起着促进作用,是课程创生的主要途径之一。园内资源贴近幼儿的生活,符合幼儿的认知经验,教师将其作为课程资源,能充分激发幼儿的学习兴趣,促进幼儿的成长与发展。基于此,笔者从幼儿园、年级组、班级三个层次出发,从上至下对幼儿园资源进行逐步开发和利用,尝试探索园本课程开发的一般路径,以使课程更加符合幼儿的兴趣和需要,从而有效地促进幼儿的发展。

一、牵引:确定课程资源,寻找课程生发的基点

在开发课程的过程中,教师不仅要深入挖掘周边的资源,更要注重对本园资源的开发与利用。在园级层面开发与利用资源的过程中,教师要先明晰幼儿园内有哪些资源,再思考什么资源符合幼儿的能力水平,并能促进幼儿的发展。

(一)回归本园,构建园内资源地图

笔者所在幼儿园地处经济技术开发区,周边有许多厂房、商业批发市场和拆迁小区。在开发园外资源的过程中,笔者意识到周边的资源与幼儿的实际生活经验距离较远,很难生成幼儿感兴趣、与幼儿能力相适宜的课程内容。于是,笔者决定回归本园,深入挖掘园内的资源。

资源地图是指反映课程资源内容、种类、数量、位置分布、资源利用前景等信息的载体。在选择资源前,笔者决定先构建“资源地图”,帮助教师和幼儿了解幼儿园大体的资源分布。在构建“资源地图”时,笔者采用了“幼儿统计和测量—教师构建框架—幼儿自主设计”的模式,以平面的形式呈现了多样化的资源,为课程资源的开发和利用奠定了基础。

(二)源于经验,推动幼儿长远发展

在构建好资源地图后,需要进一步确定课程资源。在这一环节,教师应明白,课程资源要贴近幼儿的生活,符合幼儿的能力水平,且是幼儿感兴趣、想探索的事物。同时,教师要意识到课程资源要具有教育价值,且符合相关年龄段幼儿的发展水平,这也是课程资源开发的立足点。

例如,笔者所在幼儿园的小公园是中班幼儿最喜欢的游玩场所,这里有他们喜欢的滑索、秋千,有各种各样的果树,还有过家家的小屋,等等。资源丰富,同时符合幼儿的经验与发展要求。笔者利用小公园的资源生成课程,能真正激发幼儿的兴趣,有助于推动幼儿长远的发展。

二、审议:梳理课程资源,探寻适宜的课程内容

在确定资源后,年级组要进行审议,探讨如何将资源转化为课程。审议包括梳理资源、回归幼儿、预设活动、链接指南等步骤,这些步骤能逐步构建起课程的框架和内容,为课程的班本化实施奠定基础。

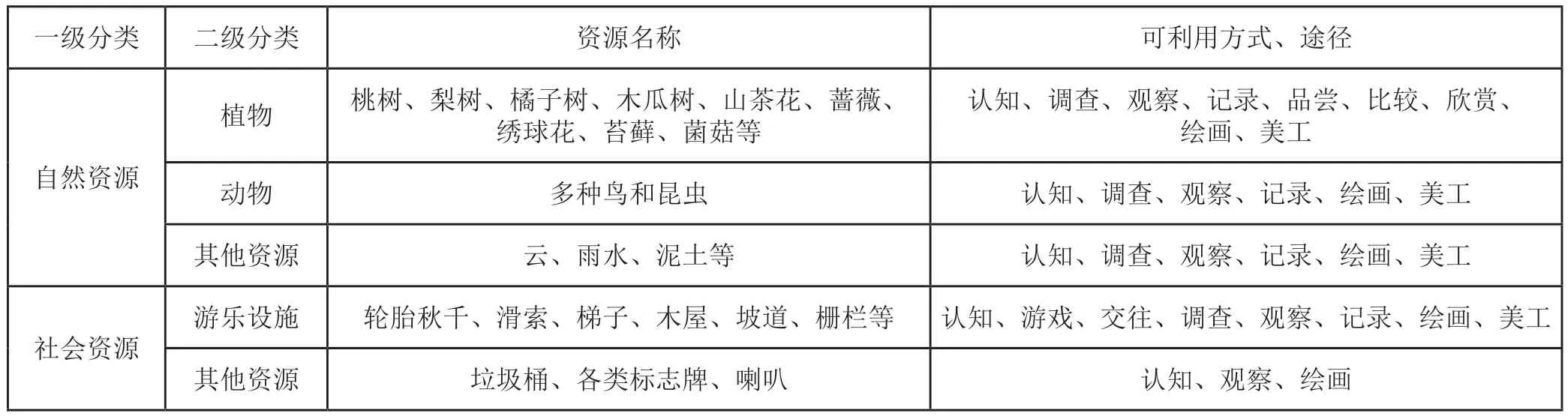

(一)实地考察,梳理课程资源清单

在开发和利用课程资源的过程中,教师对资源的熟悉程度是影响课程开展的关键。教师可以通过实地观察、拍摄图片、文字记录、资源分类等方式,详细地了解即将开发的资源。在“探秘小公园”课程中,笔者将小公园中所包含的资源分成了自然资源和社会资源,并将这两大类进一步细分为动物、植物、其他自然资源、游乐设施、其他社会资源等,具体内容详见表1。

表1 “探秘小公园”课程资源梳理清单

(二)回归幼儿,预设活动具体内容

经过简单的梳理,资源的脉络逐渐清晰,但依旧纷繁复杂,并不适宜全部开发成课程。这时,教师需要回归幼儿,发现幼儿的真兴趣、真问题,从幼儿身上寻找课程的生发点。笔者将这一过程作为小公园的初探,鼓励教师带领幼儿走进小公园,先提出相关的问题使幼儿主动思考,再将这些问题进行归类,最后通过幼儿自主投票,选出共性问题,并预设活动内容。

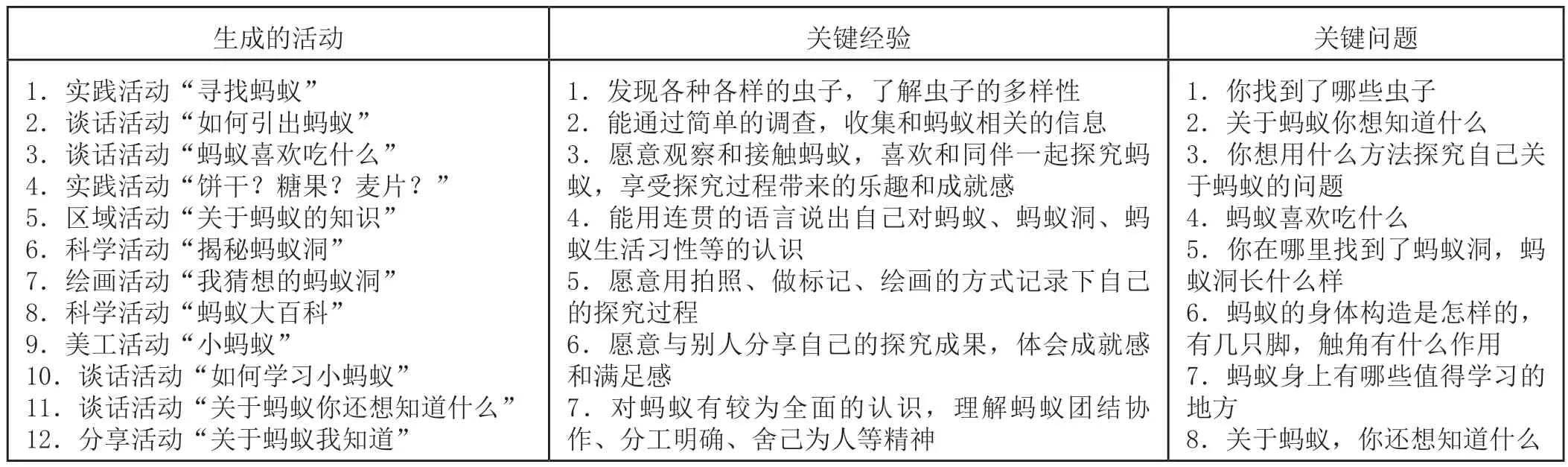

(三)链接《指南》,深化幼儿生活经验

对于“预设的活动应该怎样开展、以怎样的形式开展”这两个问题,在审议过程中,教师要在了解课程资源和幼儿现有经验水平的基础上,对比《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)和《幼儿园教育指导纲要(试行)》的相关要求,思考活动是否符合幼儿的能力水平和能否促进幼儿的发展,并对幼儿的能力发展要求和目标作出判断,使课程进一步丰富幼儿的认知。例如,在“探秘小公园”课程中,幼儿对蚂蚁产生了浓厚的兴趣。于是,笔者根据幼儿的兴趣需要,以“蚂蚁王国”为主题,生成了一系列关于蚂蚁的活动,并链接《指南》梳理了该主题活动的关键经验和问题(见表2)。

表2 “蚂蚁王国”的系列活动、关键经验和问题(链接《指南》)

三、共探:内化课程资源,师幼共创班本课程

课程的班本化是整个资源开发与利用中的落地环节,是以班级为单位的、教师和幼儿对课程资源的内化过程。在这一环节中,教师要时刻关注幼儿的兴趣和需要,尊重幼儿的个体差异,真正从班级幼儿的实际情况出发,引导和支持幼儿,从而促进幼儿的发展。

(一)开展生成活动,关注幼儿的侧重点

在开展活动的过程中,教师要鼓励和支持幼儿,适时抛出关键问题,引导幼儿围绕资源进行深入的探索,并鼓励幼儿调动已有经验,发挥想象力和创造力进行自主探索,从而帮助幼儿获得有益的新经验。在课程资源班本化的过程中,各班幼儿在活动中所关注的点并不相同。即使是同一资源,各班幼儿探索、讨论的侧重点也会有所不同。因此,教师要时刻追随幼儿的脚步,关注幼儿的侧重点,在预设活动的基础上做好课程资源的整合和转化。例如,在探索树木的过程中,笔者班上的幼儿将重点放在公园的木桩上,进而生成了“木桩变身记”活动。由此可以看出,预设活动和生成活动是相辅相成的,这既可以避免“完全放养式”的无指导局面,又可以避免以教师为主导开展活动。

(二)注重引导,关注幼儿的真实水平

从大局着眼,教师要关注幼儿的即时想法和兴趣;从细节来看,教师更要关注幼儿的真实水平和个体差异。在开展活动的过程中,教师要对幼儿的想法和问题做出合适的回应,同时提出相应的问题促使幼儿进一步思考。例如,在“初探小公园”活动中,个别幼儿一开始对“感兴趣的问题”无法理解,笔者并没有回避或无视这个问题,而是将其拆分为“什么是问题”“感兴趣是什么意思”,并组织幼儿进行讨论。在此基础上,幼儿知道了“感兴趣的问题”就是“自己想知道的事情”。

(三)注重多元评价,建构动态课程

教师应明确自身、幼儿、家长都是课程评价的主体,并将评价贯穿于课程的始终,采用多种评价方式评价课程目标、课程实施过程、课程完成效果等,灵活运用幼儿表征解析幼儿活动前后的水平,为他们的下一步发展提供支持。例如,在“蚂蚁知多少”活动中,幼儿在课程开展前画的蚂蚁洞是单一的洞穴,而在开展一系列课程后,幼儿画出来的则是纷繁复杂、功能分明的蚂蚁洞。在课程活动结束后,教师除了要引导幼儿进行自我评价和同伴互评,还要通过“主题反馈表”,请家长对本次课程进行评价,倾听家长的意见和建议,并结合多方面的评价,反思课程活动的目标是否达成,进而为下一次课程的开展奠定基础。

综上所述,园内资源的开发和利用是一个长期、深入的过程,教师应在充分把握课程资源的前提下,根据幼儿的需要和兴趣,链接《指南》的相关目标和要求,与幼儿共同创生出适合幼儿的课程,以帮助幼儿获得更好的发展。