旋股外动脉穿支皮瓣修复手外伤术后感染危险因素分析

2022-10-09项炜彭磊汤玉泉唐硕刘灿黄瑞燕林奇生

项炜,彭磊,汤玉泉,唐硕,刘灿,黄瑞燕,林奇生

(1.中山大学附属第八医院 骨科,广东 深圳 518000;2.宁乡市人民医院 骨科,湖南 宁乡 410000)

据文献报道手外伤后行穿支皮瓣移植修复后感染为10.77%~24.00%[1-4],但很少报道这些危险因素对穿支皮瓣部分感染的影响,本研究以选取旋股外动脉穿支皮瓣为例,旨在回顾性分析感染的影响因素,为临床提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年7月-2021年7月,选择90例旋股外动脉穿支皮瓣修复手外伤患者,女32例,男58例;48例年龄>40岁,32例年龄<40岁。采用结果为导向分为两组,出现感染者为观察组,未出现感染者为对照组,并进行统计相关数据。观察组38例,年龄17~44岁,平均(38±1.3)岁,女性和男性比 1∶2.8。受伤类别:摔伤4例,重物砸伤10例,碾轧伤24例。对照组 52例,年龄 19~49岁,平均(39±2.3)岁,女性和男性比1.7∶3.5。受伤类别:摔伤29例,重物砸伤10例,碾轧伤13例。两组基本资料进行统计学分析比对,具有可比性。本研究经过患者及家属同意,签署相关知情同意书。

纳入标准:⑴受伤时间小于8 h;⑵无骨折或骨折无需处理;⑶患者依从性良好。排除标准:⑴患者心肺功能不能耐受手术;⑵凝血功能障碍;⑶术前存在感染性疾病;⑷精神障碍者;⑸基线数据不全者。

本研究采用同一种穿支皮瓣手术,即旋股外动脉穿支皮瓣。皮瓣位于大腿,面积大小视手外伤缺损面积,吻合旋股外侧动脉及其相关静脉。具体手术过程文献均有报道[5-6]。所有患者术后行常规抗感染治疗3 d,侧灯保温等促微循环恢复治疗。

1.2 临床观察指标

临床感染指标根据C反应蛋白、血常规和血培养综合判断。手功能和外观进行评定[7]:优:手功能恢复正常,外观无畸形;良:手功能恢复正常,外观存在异常,但是对生活无影响;可:手功能恢复正常,外观存在异常,并对生活稍有影响;差:手功能异常,外观存在异常,对生活产生影响。VAS评分:分数为1~10分,根据患者对自己恢复情况,对疼痛进行打分,1分最低,10分最高。住院时间:我们统一按天数计数。术中出血量:记录术中出血量,有研究表明出血量与术后感染有相关性。BMI值:BMI值>24或者<24,大于24基础代谢率高,可能影响术后恢复。血糖情况对于伤口愈合和恢复有着影响,我们对血糖进行术前分组。手术时间:手术时间长在某种程度上增加了感染风险。术前吸烟情况:吸烟可导致微血管痉挛,引起缺陷坏死感染等。

1.3 统计学方法

本研究数据,采用SPSS 22.0软件进行分析,计量资料采用平均数±标准差(±s),t检验被应用。计数资料以百分比表示,采用卡方分析,单因素分析相关感染因素,因本组样本量较小,P<0.01表示差异具有统计学意义。

2 结果

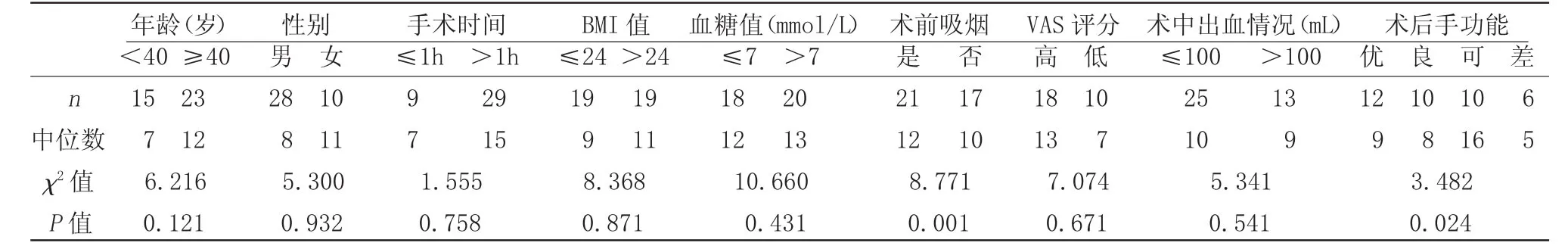

术后对两组年龄、BMI值、血糖、住院时间、VSA评分、术中出血量进行统计学分析,均无统计学意义(P>0.01)。但是两组手术时间比较,差异有统计学意义(P<0.01,表1)。观察组危险因素单因素分析:年龄、性别、手术时间、BMI值、血糖值、VAS评分、术中出血及手功能恢复情况无统计学意义(P>0.01);但术前吸烟情况P<0.01,差异有统计学意义(表2)。

表1 两组年龄、BMI、血糖、住院时间、VAS评分、术中出血情况及手术时间比较(x±s)

表2 感染组危险因素的单因素分析

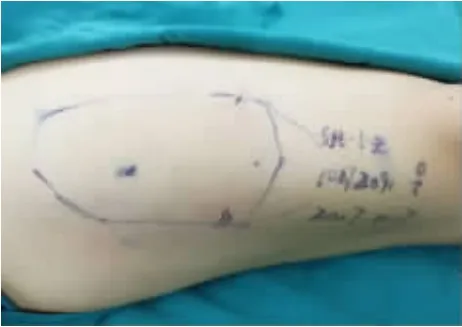

典型病例:患者 女,41岁,因碾轧伤致右手背部软组织缺损,伤后予清创、VSD等处理。缺损面积:4 cm×5 cm,采用旋股外动脉穿支皮瓣进行覆盖,供区线性缝合。术后患手背部愈合良好(图1-6)。

图1 右手背部软组织缺损

图2 穿支皮瓣设计

图3 皮瓣切取

图4 皮瓣修复

图5 创面愈合良好

图6 供区线性瘢痕

3 讨论

3.1 本术式特点

本研究皮瓣具有供区隐密,血管直径可,成活率高等特点,可满足外观要求高的患者。相对于其他皮瓣而言,具有低感染率,美观性强,愈合良好等特点。

3.2 感染危险因素分析

⑴手术时间。手术时间越长,增加术后感染的风险越大。跟以往的研究结果类似,手术时间延长,软组织长时间暴露在外界空气中,有可能增加细菌入侵,或者增加体温下降导致机体免疫力下降,从而增加感染几率;⑵术前吸烟情况。本文发现吸烟史也是穿支皮瓣感染的危险因素,吸烟会引起血管脆性变,手术过程当中刺激血管,从而加重血管的损害,导致微血管痉挛,引起软组织缺血,造成坏死感染。

这种纯粹的穿支皮瓣转移技术需要显微外科技术,且依赖于经验。另外,由于单中心研究,样本数量不够多。望未来采取多中心随机对照研究。