中医护理干预对2型糖尿病失眠患者血糖及睡眠质量指数的影响

2022-10-02卢义红

卢义红

(丹东市中医院门诊部,辽宁 丹东 118000)

近年来,糖尿病较为多发,其发生受人们生活习惯改变等因素影响。该疾病具有终身患病的特点,病情进展期间患者糖尿病足、糖尿病肾病等并发症明显,从而导致患者患病期间出现明显心理负担,进而影响患者的血糖水平[1]。糖尿病患者以药物治疗控制和调节血糖为主,但长期用药以及病程进展对患者身体、心态等方面的影响明显,从而导致患者睡眠障碍、失眠问题,若缓解不及时可导致抑郁症等神经衰弱类精神问题,对疾病有恶性影响[2]。中医传统医学将糖尿病归为消渴病范畴,并将消渴病进一步分为上、中、下消,分别对应肺阴不足、胃阴不足、肾阴不足。中医认为其发病机制与先天禀赋不足,后天脏腑功能失调有关,同时也与后天饮食习惯、情志因素、劳累程度等有关。关于消渴病的具体病因尚无统一共识,但关于消渴病的中医治疗,历代医家主流观点还是以阴虚燥热为主。失眠在中医传统医学中被归类为不寐范畴,最早可见于黄帝内经,其内有目不寐、不得眠等描述。不寐这一病名最早见于《难经》,其中也阐述了中老年人容易出现不寐的病机。总体而言,中医病机包括外感、情志、饮食、体虚等方面。2型糖尿病合并失眠的主要病机以阴虚及情志损伤为主,燥热、津亏、淤血等为辅。依据病因病机的不同,历代医家对糖尿病合并失眠的治疗也不同[3]。基于糖尿病疾病特点以及患者状况等因素,需在药物降糖治疗的同时以护理干预改善患者的失眠状况,并促进患者血糖水平的有效控制[4]。基于此,本文以我院2型糖尿病患者为例,总结中医护理干预的积极影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 试验对象选自2018年7月至2019年6月,总计74例。纳入标准[5]:2型糖尿病患者;意识清楚;参与者具有配合能力,知情参与。排除标准[6]:患病前失眠者;药物性失眠者;患者思维、智力、精神异常者;患有睡眠呼吸暂停综合征者;依从性差者。在胰岛素等药物降糖治疗的基础上对74例2型糖尿病患者进行分组,采取随机法。对照组(n=37):男性22例,女性15例;年龄37~62岁,平均年龄(50.00±6.20)岁;病程6个月~5年,平均(3.20±1.30)年。中医组(n=37):男性23例,女性14例;年龄36~63岁,平均年龄(50.30±5.80)岁;病程5个月~6年,平均(3.50±1.20)年。两组患者的基线资料比较,P>0.05,可比较。所有患者知情同意并签署知情同意书,本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 对照组给予患者疾病知识宣教、生活照护、用药指导、血糖监测等常规护理。具体包括:①予以患者常规知识宣教。②调节病房空调或风扇,注意门窗通风及关闭时间,保障室内温度恒定在24 ℃左右,湿度在65%左右,噪声≤40 dB。③指导患者自主监测血糖,询问患者主观感受,如发现低血糖等并发症,积极处置。④依据患者饮食习惯及用餐习俗,根据其血糖指标、合并症、理化检查结果等综合评估,为患者制订合理的饮食及运动计划,控制血糖。告知患者尽量定点定量用餐,避免食用高糖饮食,应注意摄入优质蛋白质、低油脂食物,并合理分配三餐热量及碳水化合物的摄入。⑤监督患者遵医嘱用药,正确进行胰岛素及镇静药物使用。

1.2.2 中医组 中医组给予患者常规护理+中医护理干预。①情志调护。中医中指出,七情过激直接影响情绪、睡眠质量,所以需重视糖尿病患者的情志干预[7]。护理人员在与2型糖尿病患者沟通过程中了解患者的情志状态,根据患者的情志状态进行情志调节,并在了解患者喜好的基础上指导患者以移情易性的方式转移其注意力、调节心态[8]。以整体观念为指导,以情志致病为依据,与患者保持良好的沟通和交流,帮患者排解心中不畅,增进护患关系,患者心情愉悦后有利于睡眠质量的改善,进而降低血糖。如患者比较焦虑,始终担忧自身血糖指标不合格,夜不能眠,应耐心向其介绍糖尿病发生、发展的规律以及用药治疗和胰岛素治疗的适应证和注意事项,告知患者只要控制饮食,合理用药治疗,预后都不会太差,让其放心配合治疗;同时与患者家属进行沟通,让家属多体谅患者心情,了解患者因病焦虑、紧张、不安的心理状态,帮助患者分散注意力,通过音乐、书籍、文体活动等降低焦虑等不良情绪的影响,改善睡眠质量,控制血糖,最终达到治疗目的[9]。②中药足浴。指导2型糖尿病患者睡前中药足浴,中药足浴方包括生姜、桂枝、熟附子、川芎以及赤芍各15 g,当归30 g,上述药物用水浸泡30 min后煎煮,水温度约40 ℃足浴,足浴时间每次20 min,每日1次,以患者额头、后背微出汗停止[10]。③足底按摩。每日帮助患者按摩足底,以拇指指腹按压糖尿病患者的涌泉穴4次左右,每次按压时间维持在25 s左右。在此基础上按摩糖尿病患者的失眠穴、完骨穴、三里,分别为1 min、5 min、1 min。另外,为了避免患者着凉,按摩时要做好患者的保暖工作[11]。④耳穴压豆。患者取坐或平卧位耳穴压豆,消毒耳廓并于患者反应点按压耳贴、粘贴固定,取患者的交感、神门等穴位,耳穴压豆期间结合糖尿病患者个体情况合理选穴,若患者心脾两虚+小肠、脾穴,若患者心虚胆怯+胆、胰穴,若患者肝郁化火+肝穴,每日4次左右,每次维持2 min左右为宜[12]。

1.3 观察指标 记录两组患者的血糖水平、睡眠状况。其中睡眠质量[13]参考匹兹堡睡眠质量量表评定,评分0~3分,分数越高说明患者睡眠质量越差。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

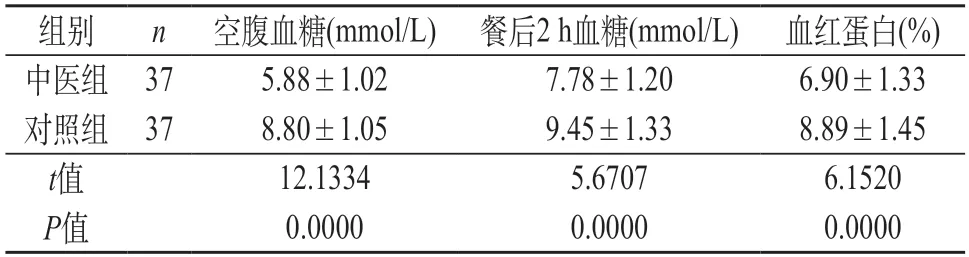

2.1 血糖水平 干预后,中医组患者空腹血糖明显低于对照组,餐后2 h血糖明显低于对照组,血红蛋白明显低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。见表1。

表1 两组血糖水平对比()

表1 两组血糖水平对比()

2.2 睡眠质量 干预后,中医组患者入睡时间评分明显低于对照组,睡眠时间评分明显低于对照组,睡眠效率评分明显低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。见表2。

表2 两组患者睡眠质量对比(分,)

表2 两组患者睡眠质量对比(分,)

3 讨论

糖尿病包括1型和2型,且2型占比较高。以2型糖尿病患者为例,基于疾病的特殊性,患者需终身用药治疗且需合理控制日常运动、饮食习惯,从而促进血糖平稳,在控制病情的基础上预防和减少疾病并发症的发生风险[14]。但患者在长期受疾病的影响下,睡眠障碍表现明显,而机体内分泌系统与睡眠质量相互影响,所以失眠情况明显,且会影响患者的生活质量、血糖控制能力[15]。另外,长时间睡眠不足导致患者记忆力减退、心烦意乱、精神萎靡等表现,从而增加患者的身体负担。2型糖尿病病因复杂,除与基因遗传有一定关联外,与所处环境、平日饮食习惯、生活运动习惯等因素均有密切关系,在多种致病因素的影响下,胰岛β细胞出现损伤,胰岛β细胞无法正常或足量分泌人体所需胰岛素,进而出现调控血糖能力下降,引起一系列临床症状。糖尿病主要见于中老年患者,但近年来随着青年代谢综合征患者越来越多,糖尿病年轻化趋势也逐渐显现。长期血糖不达标,对人体危害非常大,高血糖会不断侵蚀心、脑、肾、神经、视网膜、眼底等,最终导致患者出现失眠,甚至彻夜不眠等。

相关研究指出,人体血糖指标与睡眠质量、睡眠时间等均有较大联系[16]。睡眠不足,24 h睡眠时间低于6 h,或睡眠过多,24 h睡眠时间超过9 h,或有效睡眠不足,入睡期间反复易醒,均可能引发内分泌紊乱,导致血糖水平居高不下[17]。失眠是指时间恰当且充足、环境安静适宜情况下,仍表现出辗转反侧,难以入眠,或入睡后容易惊醒,醒后难以再次入睡,或入睡期间反复多梦,清醒后反而更佳疲惫等,所有关于睡眠无法满足日常生活需要等症状[18]。中医指出,失眠属“不寐”范畴,原因是气血亏虚、情志过极、劳逸不足等,治疗上需侧重调节患者脏腑阴阳平衡。2型糖尿病失眠归属于中医学“消渴不寐”范畴,患者因情志失调、劳逸过度、饮食失宜等导致机体脾胃虚弱、气血亏虚,阴阳失调、阴阳不交、阳不入阴引起消渴不寐。在常规护理基础上,给予糖尿病患者情志调节、足底按摩、中药足浴、耳穴压豆等中医护理干预,可帮助患者调节心态、清心除烦、安神定志、调节脏腑气血、通经络,改善血液循环的同时改善睡眠质量,并促进患者血糖控制,对疾病、睡眠形成积极的影响。相关研究指出,中医护理干预用于2型糖尿病失眠患者中,可以改善患者的血糖指标、提高睡眠质量,进而从整体上提高患者的生命质量,护理价值显著[19]。

本试验结果显示:干预后,中医组患者空腹血糖明显低于对照组,餐后2 h血糖明显低于对照组,血红蛋白明显低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。干预后,中医组患者入睡时间评分明显低于对照组,睡眠时间评分明显低于对照组,睡眠效率评分明显低于对照组,差异均有统计学意义,P<0.05。此次试验结果和相关研究结果一致[20]。

综上所述,糖尿病患者受疾病以及情绪等方面的影响,从而导致失眠情况,进一步影响患者的血糖以及预后。在常规护理的同时配合中医护理干预可促进糖尿病失眠患者睡眠、血糖的改善,护理价值显著。