侧卧位定点扳法治疗寰枢关节半脱位的临床研究*

2022-09-28仇圣玥

樊 犇,卢 颖,仇圣玥

(1 苏州市立医院,江苏苏州 215000;2苏州市独墅湖医院,江苏苏州 21500;3 苏州工业园区金鸡湖社区卫生服务中心,江苏苏州 215000)

寰枢关节因为其解剖结构复杂和生物力学的特殊性,很容易形成错位或不稳[1],一旦发生失稳,对脊髓的直接和间接危险性较大,甚而至于出现生命危险[2],这种危险称为上颈椎危象[3]。当今社会由于生活节奏的加快,社会压力的增大等诸多因素导致了颈部肌肉、骨骼、韧带和椎间盘的劳损,因而导致了颈椎病的发病率增高。中医学中“骨错缝”的概念与西方按脊疗法中的“半脱位”的概念在临床表述上是有相似性的[4],因此中医治疗中通常应用正骨手法、针灸、针刀、牵引、中药等手段达到活血化瘀,疏通经络,整复错缝的效果,从而获得理想的疗效[5]。其中,正骨手法在治疗寰枢关节骨错缝方面有着独特的优势[6],并且其具有费用低廉、安全性较高等优势而越来越受到人们的关注[7]。然而中医正骨手法种类繁多,流派纷呈,但对于寰枢关节半脱位治疗的手法至今未有统一认识,因而其操作具有高风险。笔者通过观察侧卧位定点扳法与斜扳法对寰枢关节半脱位的治疗作用,比较其疗效差异,同时研究结果用于指导临床治疗,为推拿治疗寰枢关节半脱位制定更科学,合理的治疗方案提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016 年9 月~2020 年6 月苏州市市立医院本部推拿科门诊就诊患者74 例,脱失4 例,最终纳入病例70 例。按照就诊先后顺序分为治疗组、对照组各35 例。治疗组男17 例,女18 例,年龄20~60(37.26±11.47)岁,病程1~12(5.37±3.09)月;对照组男17 例,女18 例,年龄23~56(37.31±10.56)岁,病程1~12(5.80±3.05)月。两组性别、年龄、病程等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 参照《实用脊柱病学》[8]“寰枢关节紊乱”的诊断标准拟定。①主症:头项痛,眩晕和板滞;②体征:C2棘突偏向一侧,椎旁胀满及压痛,颈椎活动受限,且在转头或改变体位时诱发或加重;旋颈试验阳性,椎动脉压迫试验阳性。③X 线检查:寰齿侧间隙两侧差值≥2.1mm或寰齿前间隙≥3.0mm。

1.3 纳入标准①符合寰枢关节紊乱的诊断标准;②年龄18~65岁;③签订知情同意书。

1.4 排除标准①已接受其它有关治疗,可能影响本研究的效应指标观测者,如已做过颈椎减压手术;②合并有心脑血管、肝、肾、和造血系统等严重危及生命的原发性疾病以及精神患者;③妊娠或哺乳期患者等;④与颈性眩晕有关的其它需排除因素(如美尼尔综合征、脑动脉硬化、眼源性眩晕、第4脑室或颅后凹肿瘤等)。

1.5 脱落及退出标准 ①受试者主动提出退出者。②研究过程中出现病情加重,或严重不良反应,而不宜继续参加本研究者。③研究过程中由于主观或者客观因素,未能按规定参加治疗,无法完成评估,观察资料不完整者。

1.6 治疗方案 两组患者每周治疗三次,连续治疗4周。均采用普通推拿,手法操作要领参考宋柏林主编的卫生部“十二五”规划教材《推拿治疗学》[18]。具体操作方法:①患者坐位,医者用滚法、按揉法在颈肩部和颈项部操作。手法宜轻柔,以缓解肌痉挛。时间约5min。②用一指禅推法、按揉法在上颈段操作,重点在寰枕和寰枢关节部位。手法宜轻柔缓和,以患者能忍受为限,时间约为5min。③继上势,取风池、风府、颈夹脊及阿是穴,用一指禅推法或按揉法操作。手法由轻到重,以患者能忍受为限,时间为5min。④在颈项部用推法、揉法、摩法操作,以理顺筋络。时间约为2min。

1.6.1 治疗组 在普通推拿基础上,联合侧卧位定点扳法组。侧卧位定点扳法具体操作如下:患者侧卧位,颈部垫一薄枕。结合X 线提示齿状突偏歪方向和压痛部位(以右侧为例),在偏斜侧(右侧)操作;术者立于患者右侧后方,以左手拇指指腹抵于患侧颈侧方横突上,其余4 指扶持患者枕部右侧;另一手掌(右手)托扶下颌偏左侧,使颈椎前屈20°左右,并向偏斜侧(右侧)旋转至极限有阻力时,肩部发力,带动右手快速右旋提下颌,同时左手拇指推顶横突,两手协调形成短杠杆力,快速做一小幅度有限的旋转活动,多可听到关节弹响声,同时感觉到拇指下有错动感。

1.6.2 对照组 在普通推拿基础上,联合斜扳法。斜扳法具体操作如下:患者坐位,头略前倾或中立位。术者站于其侧后方,以一首扶按头顶后部,另一手扶托其下颌部。两手同时协同动作,使其头部向侧方旋转,当旋转至有阻力时,略停顿片刻,随机用“巧力寸劲”,做一突发性的有控制的快速扳动,常可听到“喀”的弹响声。

1.7 观察指标

1.7.1 数字评分(numerical rating scale,NRS)评定患者的疼痛的轻重,将疼痛的程度用0~10 共11 个数字表示,0表示无痛,10代表最痛,病人根据自身疼痛程度在这11个数字中挑选一个数字代表其疼痛程度。

1.7.2 颈椎活动度评分(ROM 评分)评定患者的颈椎活动度。共分为4 个等级。0 分:日常生活无影响,活动自如;1 分:有一定影响,活动程度、范围受限;2分,影响很大,活动时僵硬、费力;3分:基木不能活动。

1.7.3 眩晕病临床症候评价量表(参照中药新药临床疗效评价标准)评定患者的眩晕的轻重。共分为4个等级。0 分:无眩晕;1 分,轻微眩晕,时作时止,不影响正常生活工作;2分:眩晕较重,不能正常生活工作;3分:眩晕严重,不能身,需卧床休息。

1.7.4 寰齿侧间隙两侧差值 治疗前后进行测评。

1.7.5 疗效标准 参照1994年国家中医药管理局颁布的中华人民共和国中医药行业标准《中医病症诊断疗效标准》[9]中的有关疗效标准及寰枢关节旋转半脱位的临床表现特点修订如下:临床痊愈:颈枕部酸痛及压痛、肌紧张、眩晕、头痛等症状完全消失。X线复查示寰枢椎中轴线重合,齿状突居中,寰齿间隙相等宽,寰枢关节间距对称,改善率≥90%;显效:颈枕部酸痛及压痛、肌紧张、眩晕、头痛等症状基本消失或改善。X线复查示寰枢椎中轴线未重合或平行,但较前明显改善。寰齿间隙接近正常,寰枢关节间距基本对称,75%≤改善率<90%;好转:颈枕部酸痛及压痛、肌紧张、眩晕、头痛等症状减轻或较前改善。X线复查,寰枢椎中轴线较初诊改善。寰齿间隙异常及寰椎间距不对称有所改善,30%≤改善率<75%;无效:颈枕部酸痛及压痛、肌紧张、眩晕、头痛等症状均无改善。X线片复查较前,均无改善,改善率<30%。计分改善率=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。

2 结果

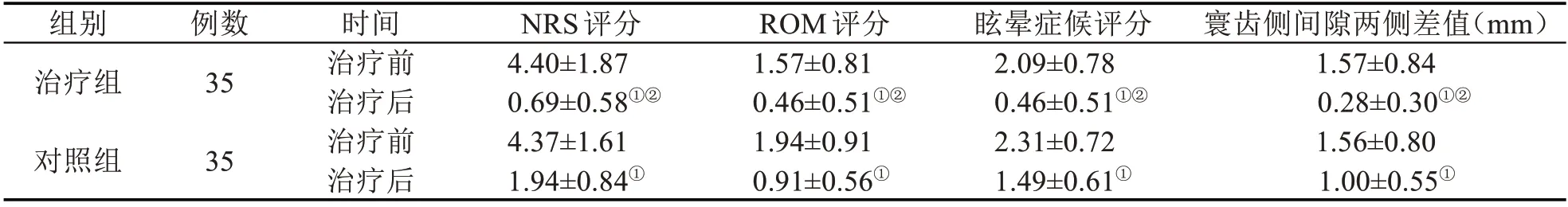

2.1 症状指标 治疗前,两组患者的NRS 评分、ROM评分、眩晕症候评分、寰齿侧间隙两侧差值差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者的NRS 评分、ROM 评分、眩晕症候评分、寰齿侧间隙两侧差值均较治疗前降低(P<0.05),且治疗组治疗后的NRS 评分、ROM 评分、眩晕症候评分、寰齿侧间隙两侧差值显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后症状改善情况(± s)

表1 两组患者治疗前后症状改善情况(± s)

注:与治疗前比较,①P<0.05;与对照组比较,②P<0.05

组别治疗组对照组寰齿侧间隙两侧差值(mm)1.57±0.84 0.28±0.30①②1.56±0.80 1.00±0.55①例数35 35时间治疗前治疗后治疗前治疗后NRS评分4.40±1.87 0.69±0.58①②4.37±1.61 1.94±0.84①ROM评分1.57±0.81 0.46±0.51①②1.94±0.91 0.91±0.56①眩晕症候评分2.09±0.78 0.46±0.51①②2.31±0.72 1.49±0.61①

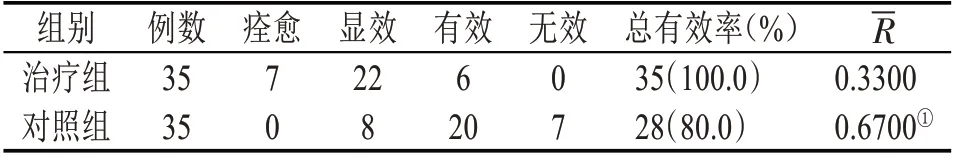

2.2 疗效 治疗组总有效率为100.0%,对照组总有效率为80.0%;两组总有效率差异有统计学意义(P<0.05),治疗组高于对照组。见表2。

表2 两组疗效比较(ƒ,ˉR,P)

3 讨论

寰枢关节半脱位在临床上主要表现为颈部僵硬、疼痛,活动受限等颈部不适感,以及头晕、头颈部倾斜等症状,严重者甚至出现颈髓或延髓损害[10]。中医学把寰枢关节半脱位归属于“骨错缝,筋出槽”范畴,骨错(包括骨缝开错、骨缝裂开、骨缝间微有错落、骨缝参差等)与筋滞(包括筋伤、筋痹、筋痿、筋挛、筋急、筋纵、经筋病等)是脊柱退行性病变的基本病机,因此祖国医学治疗寰枢关节半脱位是极为重视“筋骨并重”的理念[6]。正骨手法是中医骨伤治疗骨折和脱位闭合复位的方法之一,能以最小的解剖损伤和生理干扰换取最好的疗效,同时也是用最低的社会负担和生物负担获得最佳的健康生活[11]。中医正骨手法治疗寰枢关节紊乱手法众多,各有特色,其中扳法是最常见的手法之一。中医正骨中使用的扳法能有效矫正偏位、半脱位的患椎,其矫正的力学原理实质上是杠杆原理:通过屈曲、旋转头颅使颈椎形成骨性杠杆[12]。

寰枢关节是特殊的颈椎连接,承担了颅骨的多轴运动。寰椎呈环形,没有椎体,由前弓、后弓及两个侧块构成,前弓的后面与第2 颈椎的齿突相关节。侧块的上面有一对上关节凹与枕髁相关节,下面有一对下关节面与枢椎的上关节面相关节。枢椎的椎体向上伸出一指状突起,称齿凸,与寰椎前弓后面的关节面相关节[13]。寰枢椎的韧带主要有寰椎横韧带、翼状韧带、齿突尖韧带、寰椎副韧带、外侧寰0 枕韧带、寰枕前膜、寰枕后膜和覆膜。其中,寰椎横韧带较为重要,最为容易引起寰枢关节的不稳,因为横韧带是枕颈部最大、最厚、强度最大,但缺乏弹性,且相当坚硬的韧带,因此它容易被快速的剪切力或加速度的力量所损伤[14]。故此关节稳定性差、活动度大,临床上易由于较大的头颈运动导致小关节紊乱,诱发头痛、头晕、颈部僵硬等不适[19]。

X 线检查是目前诊断寰枢关节半脱位的主要辅助方法[15]。当利用X 线对于寰枢关节紊乱进行诊断时,临床上主要采用颈椎张口正位片与颈椎正侧位片,其中颈椎张口正位片能以枢椎棘突偏移作为诊断寰枢关节紊乱的依据[16]。颈椎张口正位片以寰齿侧间隙为常用,正常人寰椎两侧块等大,齿状突与侧块间隙相等相关研究表明齿突与两侧块间隙差值>3mm 时对诊断寰枢关节旋转半脱位有价值[17];Fielding[18]曾经提出的摄张口正位片,同时头部各向左右旋转15°左右开口斜位片,如寰椎侧块与齿状突的差值始终保持不变,可明确诊断寰枢关节旋转半脱位,进而排除因投照体位不正所致寰齿间隙不对称改变。

本研究中所运用的侧卧位定点扳法与斜扳法的主要区别在于,前者属于短杠杆扳法,而后者则属于长杠杆扳法。长杠杆扳法在我国正骨手法应用中比较常用。其通过加大头颅旋转的角度,使旋转力经长力矩(颅底、寰枕部)传至枢椎[19]。但是长杠杆扳法在颈椎尤其寰枢椎的使用上有一定缺陷,超限旋转,或盲目、粗暴的滥用,会增加正常脊柱被动损伤的几率,很可能造成颈部的意外损伤。短杠杆手法是以脊柱生物力学为原理,直接施力于病变节段的手法[20],有效的保证手法操作中的定位、定向、定力三个要点的精确度[21],以求尽量达到重建力学结构、恢复运动功能、避免二次损伤的治疗目的。而侧卧位定点扳法则是属于短杠杆微调手法,该手法可以纠正寰枢椎解剖位置的异常,有利于颈椎损伤组织的修复,阻断源于颈部的伤害性刺激[22]。以拔伸、牵引为特点的手法在手法牵引下进行整复手法,在颈椎牵引状态下,既可松解肌紧张,又可先调整关节咬合,定位准确,有效避免了手法应力的多链接传递,基本避免了可能造成的脊柱内外神经、血管组织的应力性损伤,安全性高。

在本次研究结果说明侧卧位定点扳法效率显著,更具优势。经过4 周的治疗,侧卧位定点扳法组共35 例病例,显效病例22 例。对显效病人的病例研究发现一个共同之处,即多数病人在治疗前均有较为典型的眩晕症状。经过治疗,这些患者多数在治疗早期即出现明显的好转和改善。分析原因认为在该组病人治疗过程中,首先由普通推拿的放松手法作用于局部肌肉可以使痉挛的肌肉得以松弛,提高了神经的兴奋性,促进局部组织的血管清晰度增加,水肿和渗出物减少,血流速度加快继而促进机体新陈代谢,消除炎症。而最关键的是最后的整复手法,本研究采用侧卧位定点扳法,该手法纠正寰枢椎的空间序列和负载失衡,通过调整寰枢关节,达到重建寰枢关节平衡的目的。寰枢关节异常的位移得以纠正,头颅重力的应力点落在颈椎的轴线上,“骨正则筋松”,关节位置的恢复,可使颈部肌肉力量的不平衡得到恢复,减轻肌肉的疲劳,防止关节的再次脱位或不稳。该手法通过患者头部后仰使得齿状突在寰椎前弓和横韧带之间的活动范围增大,拇指的力点因为通过对侧手环抱患者的下颌部而增加了稳固,术者与患者肩部之间的倚靠拉开了寰枢外侧关节之间的距离,使得寰枢间的轴向运动更加灵活,从而能更佳的调节寰齿侧间隙以及寰齿前间隙。对照组中共35 例病例,其中痊愈为0 例,显效8 例。对照组与治疗组相比患者颈椎活动度得到了较好的改善。一致认为在进行扳法前进行了普通推拿的放松手法,使得局部痉挛的肌肉得以松弛,而患者疼痛程度与头晕程度改善并不显著,尤其是寰齿前间隙异常的患者,在治疗前后寰齿前间隙的异常并未得到改善,这说明斜扳法并不能改善寰枢椎的空间序列和负载失衡。

综上所述,和普通斜扳法相比,侧卧位定点扳法可使寰椎、枢椎解剖移位的状态得到减轻或消除,调整寰枢椎的位置,使眩晕的症状得到改善,减轻寰枢椎周围软组织损伤所致无菌炎症对交感神经的影响,使骨正筋柔,气血经络通畅[23],其在治疗寰枢关节半脱位中具有更好的临床疗效,值得我们继续深入探讨和研究。