规范倡导与危机应对:世界卫生组织在全球卫生治理中的效用*

2022-09-19赵洋

赵 洋

【内容提要】 在全球卫生治理中,世界卫生组织在倡导涉及卫生与健康问题的国际规范方面表现得较为成功,而其应对突发性公共卫生危机的表现则不尽如人意。这就引发了一个重要的问题,即世卫组织为何会在面对全球卫生治理中的不同类型问题时,其治理能力体现出了巨大的差异性?本文旨在结合关于认知共同体的理论来解释这种差异性产生的原因,指出世卫组织在功能上同认知共同体相似,即主要依靠自身专业知识,通过说服机制塑造国家间共识,进而推动全球卫生治理有效开展。本文通过比较分析指出,作为全球治理中的规范倡导者,世卫组织长期致力于推动健康权成为一项基本人权,而保障公民健康权作为一种全球性规范已经被世界各国普遍接受。但是在面对诸如COVID-19 这种突发性危机时,世卫组织在协调各国抗疫行动、引导各国政府有效应对疫情方面则不是很成功。本文认为,这一问题产生的根源在于认知共同体的内在特性,即它是通过向各国提供专业知识而非强制手段来促使国家之间实现政策协调。在面对长期性和规范性问题时,世卫组织可以较有效地利用以专业知识为基础的论据进行说服,推动各国就相关问题形成共识。但是在面对突发性的、需要做出迅速反应的危机时,这种通过说服塑造共识的机制就很难发挥作用。

一、引言

全球卫生治理包括两个部分:一是塑造和倡导同公共卫生与健康事业相关的国际规范,也就是使某些涉及公共卫生与健康的观念成为各国共享观念。二是在突发性公共卫生危机时期协调各国行动以共同应对危机。就前者而言,保障各国公民享有健康权,即致力于维护和改善各国公民的健康状况已经成为各国政府普遍接受的规范,健康权作为人权重要组成部分已经得到国际社会普遍承认。就后者而言,越来越频繁出现的各类全球公共卫生事件,也表明提高国际社会整体在应对突发性公共卫生危机方面的能力已经成为各国面对的共同课题。

世界卫生组织(世卫组织)正是为了应对关系到人类健康和生命安全的挑战而建立的机构。作为联合国专门机构之一,世卫组织负责应对公共卫生紧急情况,防范大型流行病传播以及根除诸如脊髓灰质炎和疟疾这样的致命性疾病。①《联合国系统》,联合国网站,https://www.un.org/zh/about-us/un-system。在面对非紧迫性的规范塑造与倡导类问题时——例如在促进关于人类健康的理念传播,推动健康权成为一项得到各国广泛共享的规范方面——世卫组织做得较为成功。世卫组织倡导的健康理念是“享受最高而能获致之健康标准,为人人基本权利之一,不因种族、宗教、政治信仰、经济或社会情境而异,而分轩轾”。②《世界卫生组织组织法:原则》,世界卫生组织网站,https://www.who.int/zh/about/governance/constitution。正是在世卫组织推动下,各国政府普遍将保障公民获得相应健康标准作为自身责任。除此之外,世卫组织在推动诸如《世界卫生组织烟草控制框架公约》等涉及人类健康的公约得到各国批准方面也发挥了重要作用。但是在面对突发性公共卫生危机时,世卫组织在组织和协调各国采取一致行动方面的表现则难尽如人意。在COVID-19 疫情期间,尽管世卫组织在科学防控疫情、有效救治被感染者、避免借疫情对他国污名化等方面做出了大量努力,提供了大量已经被一些国家的实践证明正确的建议,但某些国家仍然无视该组织提供的专家意见,从而导致疫情在这些国家愈演愈烈,影响到全球疫情防控成效。这就提出了一个值得关注的问题,即什么因素导致了世卫组织在面对全球卫生治理中的不同类型问题时,其效力产生了显著的差异性?

本文认为,导致这种差异性的根本原因在于世卫组织的认知共同体属性。③如果仅仅从定义出发,世卫组织同认知共同体之间还存在较大差异。认知共同体是一种由某一领域中的专家所组成的、较为松散的组织形式,而世卫组织则是具有完备的机构和组织形式的政府间国际组织。但是,从功能上讲,世卫组织又同认知共同体相当接近,二者都主要通过向国家政府提供以某一领域的专业知识为基础的建议来发挥作用,而缺乏向国家施加强制力的资源、能力和手段。正是从功能接近的角度出发,本文将世卫组织看作是认知共同体,并不是说世卫组织的结构较为松散。世卫组织由一批具有专业知识的专家(包括医生、公共卫生专家、流行病学家以及其他各类科学家)组成,这些专家基于共同的事业观念而结合在一起,它发挥作用的基础在于自身所具备的专业知识以及说服国家决策者相信其所提供的信息的重要性的能力。①玛格丽特·凯克、凯瑟琳·辛金克:《超越国界的活动家:国际政治中的倡议网络》,韩召颖等译,北京:北京大学出版社,2005年,第33—34 页。一方面,作为专家共同体,世卫组织所做出的决定是建立在其工作人员所具备的高度专业化的知识之上的,其决定具有专业性和科学性。另一方面,世卫组织同各类认知共同体一样,主要通过在各国间塑造关于某一问题的共识来发挥作用,缺乏强制执行能力,也不能迫使成员国遵循其决定。这一事实决定了世卫组织在全球卫生治理中的效用。

二、全球治理中的认知共同体

按照彼得·哈斯(Peter M.Haas)的观点,认知共同体是由在一个特定问题领域当中拥有得到承认的专业知识和能力的专家组成的网络,这些专家可以在该问题领域当中对于与政策相关的知识做出权威性的论断。②Peter M.Haas,“Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,”International Organization,Vol.46,No.1,1992,p.3.约翰·鲁杰(John Gerard Ruggie)的定义与此类似,他也将认知共同体看作是由围绕着某一种知识的相互联系的角色构成的网络,是认知层次上的制度化形式。参见John Gerard Ruggie,Constructing the World Polity,New York: Taylor &Francis Group,1998,p.55。认知共同体之所以重要,是因为国家间在进行政策协调时往往需要涉及专业性的科学和技术知识的信息。这些信息可以使国家了解它们所面对问题的本质,以及它们采取行动的可能后果。

无论在一个国家内部还是国家之间,都存在着多种多样的认知共同体。伊曼纽尔·阿德勒(Emanuel Adler)指出,在冷战期间,认知共同体在塑造关于核武器控制的共享观念和实践方面扮演了关键性角色,而这又进一步帮助协调了美苏两个超级大国之间关于合作的预期。③Emanuel Adler,“The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arm Control,” International Organization,Vol.46,No.1,1992,p.101.在他看来,认知共同体可以推动国家观念的不断进化。这种进化分为五个阶段:第一,认知共同体提出新的观念和预期;第二,将新的观念和预期集中在一起,并使它们成为一种“集体理解”;第三,决定政府有效采纳某些政策的政治过程;第四,这些预期、价值和观念从一个国家传播到其他国家;第五,两个或更多国家采取模式化的规范性行为,这些行为在一定程度上来自于对预期的创新、选择和扩散。①Emanuel Adler,“The Emergence of Cooperation: National Epistemic Communities and the International Evolution of the Idea of Nuclear Arm Control,” pp.104-105.由于政府所采纳的政策涉及到高度专业性和科学性的问题,所以关于这些政策的预期往往首先产生于专家群体内部,并且由专家群体带入政治体系当中。进而,这种政策预期从一个国家传播到另一个国家,使不同国家的决策者产生关于恰当行动的判断标准的主体间理解,并且根据这种理解理性地评估他们的政策选择。

彼得·哈斯则注意到认知共同体在环境保护领域的作用,指出各国间在臭氧层保护领域的成功政策协调受到生态认知共同体的强有力影响。在生态认知共同体影响下,各国政府最终于1987年签署了《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》,从而自愿在氟利昂使用方面接受严格限制。②Peter M.Hass,“Banning Chlorofluorocarbons: Epistemic Community to Protect Stratospheric Ozone,” International Organization,Vol.46,No.1,1992,p.187.这些认知共同体由各国的环境科学家以及支持这些科学家立场的政策制定者组成,他们的共同信念在于都相信是氟利昂中的氯化物破坏了自然界的臭氧平衡。相应地,他们的政策倡议则是保护臭氧层以阻止有害的紫外线照射到地球上。③Peter M.Hass,“Banning Chlorofluorocarbons: Epistemic Community to Protect Stratospheric Ozone,” p.189.这些认知共同体通过跨国专家网络,促进了保护臭氧层观念在国家间的流动和传播,推动了限制氟利昂排放的国家间共识形成。

在当代全球治理领域,同样可以观察到大量认知共同体的活动,它们通过塑造国家间共识来促进政策协调。所谓治理,实质上就是一系列正式和非正式的过程和制度,它们指导和约束了一个群体的集体行动。④Robert O.Keohane and Joseph S.Nye,“Governance in a Globalizing World,” in Robert O.Keohane,ed., Power and Governance in a Partially Globalized World,New York: Taylor &Francis Group,2002,p.202.在全球治理体系中,联合国无疑是处于核心的国际机构,因为它具有其他组织所不具备的最广泛的代表性、普遍性和全球性特征。在涉及到专业领域问题时,联合国则需要同各个领域中的专业性组织——它们作为认知共同体发挥作用——开展协作。这些专业性组织在国际上也具有广泛代表性,是“负有扩大国际责任”的专门机关。⑤李东燕:《全球治理——行为体、机制与议题》,北京:当代中国出版社,2015年,第30 页。在本质上,国家间政策协调的基础就是关于某一问题产生的原因及相关政策后果的共识和共同预期,而国际政治中共同预期的形成则依赖于能够“决定和改变行动的价值和意义的各类制度”。⑥Emanuel Adler and Peter M.Haas,“Conclusion: Epistemic Communities,World Order,and the Creation of a Reflective Research Program,” International Organization,Vol.46,No.1,1992,p.371.发挥认知共同体功能的专业性国际组织通过推动观念的跨国流动来塑造共同预期,进而推动政策协调。在涉及技术性问题的国家间政策协调当中,合作的结果取决于国家运用其政治权力来执行由认知共同体所倡导的实践的程度。①Emanuel Adler and Peter M.Haas,“Conclusion: Epistemic Communities,World Order,and the Creation of a Reflective Research Program,” p.372.政策协调是解决当代各种跨越国家边界问题的必由之路,在各国利益仍然存在分歧的情况下,认知共同体在推动国家间政策协调,促进国家间合作方面发挥了不可替代的作用。

认知共同体主要通过说服的过程来改变国家关于自身身份和利益的认知,进而影响国家行为。说服是一种认知活动,包含了对于一种特定信息的内容的主动评价。它涉及改变关于因果关系的思维和态度,以及在不存在物质或精神方面的强制力的情况下影响一个行为体的身份。②Aiastair Jain Johnston,“Treating International Institutions as Social Environment,” International Studies Quarterly, Vol.45,No.4,2001,p.496.由此可见,说服的效果是不依赖于对于任何强制性力量的使用的,而是取决于说服者所使用的论据的说服力。杰弗里·切克(Jeffrey T.Checkel)将这种说服称作“争论性说服”,它是指在不存在强制力的条件下推动关于因果关系的态度转变的过程。或者说,这是一个行为体试图通过传递信息来引导他者转变态度、信念和行为模式的过程,在这一过程中被说服者拥有自由选择的权利。③Jeffrey T.Checkel,“Why Comply? Social Learning and European Identity Change,” International Organization,Vol.55,No.3,2001,p.562.这一过程相当于尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)所说的“交往行动”,它是一个各方达成相互理解以协调各自行为的过程。根据这一理论,原本具有冲突性观点的各方进入到一种话语模式当中,在那里他们试图就社会形势的相关特征达成一致意见,并提出关于采取某些行动或不采取某些行动的相关理由。这些理由本身具有可信性,它们推动各方采取同先前被澄清的理解以及他者的预期相一致的行为。④Andreas Hasenclever,Peter Mayer and Volker Rittberger,Theories of International Regimes,Cambridge: Cambridge University Press,1997,p.176.交往行动是一种以达成共同理解为主要导向的行为,它表明行为体不是根据以自我利益为中心的计算,而是通过相互理解来协调彼此的行动。在交往行动中,各方可以根据关于形势的共同理解来协调它们的行动计划,并在此基础上追求它们的个体目标。也就是说,各个行为体试图相互说服对方改变它们的因果性或原则性信念,以便达成关于“有效性论断”的推理性共识。⑤Thomas Risse,“‘Let’s Argue’: Communicative Action in World Politics,” International Organization,Vol.54,No.1,2000,p.9.

因此,根据说服理论,国家间的一致行动并不是来自于外部的压力或强迫,而是来自于各方关于采取适当行动以应对特定形势的共同理解,是国家间共识的体现。对于认知共同体而言,最重要的任务是提供令人信服的证据以说服国家决策者做出适当行动。这些证据提供了一种特定的对于客观环境的解读方式,可以引导不同国家的决策者形成关于在一种特定的环境中采取恰当行动的共同理解。在全球治理所涉及的诸多问题领域,认知共同体都可以发挥自身在专业知识方面的优势,通过说服来促进国家间政策协调。这是因为当各方都处于复杂的、难以通过权力来解决问题的环境中时,说服往往会取代强制成为推动政策协调的媒介。①Andreas Hasenclever,Peter Mayer and Volker Rittberger,Theories of International Regimes,p.178.

具体而言,说服的主要功能在于向不同国家传递某种特定观念。一旦这些观念被一定数量的国家所接受,那么围绕着这一观念的国际共识就会形成,进而国家就会采取一致行动。在人权、环境保护等问题领域,发挥认知共同体作用的国际组织正是通过这一过程塑造了国家间共识,进而推动各国围绕着这些组织的倡议采取行动。例如,美洲国家人权法院通过发起各国法官之间的平等对话来推动跨国司法交往规范的发展进而推动了新的司法标准的实施,并且终结了国家法院抵制国际法的历史。在这一过程中,美洲国家人权法院的作用是为国家设置共同的行为标准,促进共同理解的产生,以便推动国家间互动和社会整合。简言之,它通过提供各方均可接受的行动平台来推动国家间形成共识。②Ezequiel Gonzalel-Ocantos,“Communicative Entrepreneurs: The Case of the Inter-American Court of Human Rights’ Dialogue with National Judges,” International Studies Quarterly,Vol.62,No.4,2018,pp.737-738.共识进而促进了国家间政策协调,推动了一致行动的出现。

三、世卫组织在规范倡导方面的有效性

作为全球卫生领域最主要的专业性组织,世卫组织在塑造和倡导涉及人类卫生与健康问题的规范方面发挥了重要作用。在全球卫生治理中,世卫组织主要承担了规范倡导者角色,其功能在于说服其他国家接受某一种新的规范。只有当一定数量国家接受一种规范之后,这种规范才可能进一步在国际社会中得以普及和发展。③Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,”International Organization, Vol.52,No.4,1998,p.895.

具体而言,一个国际组织——包括认知共同体——要发挥规范倡导者作用,就需要拥有一种独立的组织或制度身份。这种组织或制度身份是作为集体行为体的国际组织对于自身的定义和自我理解,它使组织或制度可以在社会环境中同其他行为体有效互动。这种身份赋予一个组织或制度三种能力:第一,将自身看作同其他行为体既有相似性又有差异性,这种身份满足了一个组织或制度从属于一个更大的社会类别,同时又具有自身独特性的需求。第二,这种身份给予一个组织或制度持久感,使组织不会随时间变化而变化。第三,这种身份推动体系中的其他行为体将组织或制度看作是统一的整体,从而促进了有效的社会互动。①Andrea Oelsner,“The Institutional Identity of Regional Organization,Or Mercosur’s Identity Crisis,” International Studies Quarterly,Vol.57,No.1,2013,p.117.对于世卫组织而言,它的身份是全球卫生与健康规范的制定者和传播者,以及引导和参与全球卫生治理、协调并推进国际卫生合作、帮助国家增强抵御公共卫生风险能力的行动者。这一身份是由该组织自身的特性以及国际社会对于该组织的预期共同塑造的,其基础在于世卫组织长期以来汇聚卫生领域的专家资源与科研力量开展“联合生产”,其专业性得到各个国家的普遍认可。②汤蓓:《PHEIC 机制与世界卫生组织的角色演进》,《世界经济与政治》2020年第3 期,第48 页。身份是一个行为体的行动具备合法性的基础,作为认知共同体,世卫组织的身份及其行动的合法性主要来自它所具备的专业知识。这主要来自于马克斯·韦伯(Max Weber)对合法性的理解,他认为只有当决策过程是在清晰的法律结构中以专业知识为基础时,合法性才能产生。③Peter van Ham, Social Power in International Relations, New York: Taylor &Francis Group,2010,p.16.国家建立国际组织是希望这些组织能够为其提供良好的服务,产生良好的结果。在很多涉及专业性和技术性问题的领域,支撑国际组织采取行动以及获得国家信任的基础就在于它们可以从专业人士那里获得必要支持。

合法性可以进一步塑造国际组织的权威,使其行动得到各国的认可和遵从。权威是指一种权力同合法性结合在一起的条件,也就是合法化的权力。对于国际组织或制度而言,它们赖以存在的基础不是自我利益或强制性权力,而是其本身所具备的合法性。如果一个国际组织被他者承认为是合法的规则塑造者,那么这个组织就相对于他者而言具备了权力。但是这种权力是在一种具备合法性的关系结构中被施加的,因而是一种权威。④Ian Hurd,“Legitimacy and Authority in International Politics,” International Organization, Vol.53,No.2,1999,pp.400-401.在当代,权威通常以“理性—合法”的形式表现出来,也就是存在于法律义务、程序、规则和官僚制度当中的非人格化的权威形式。⑤Martha Finnemore,“Legitimacy,Hypocrisy,and the Social Structure of Unipolarity: Why Being a Unipole Isn’t All It’s Cracked Up to Be,” World Politics, Vol.61,No.1,2009,p.69.在世界政治中,国际组织行使职能、发挥作用的方式就是通过制定非人格性的规则来对各个国家行为体产生影响。对于专业性国际组织而言,其“理性—合法”权威的基础也在于它所具备的专业知识。这表明建立国际组织是希望将特定的社会任务交付给那些受到专门训练、拥有关于该问题的专业知识的人来完成。专业知识是构成了国际科层制的“理性—合法”权威的核心,因为至少在部分程度上这种权威成为“理性”的基础在于使用得到广泛承认的相关知识来开展特定行动。①Michael Barnett and Martha Finnemore,Rules for the World: International Organizations in World Politics, New York: Cornell University Press,2004,p.24.

因此,可以将公共卫生领域的专业知识看作是世卫组织身份的基础,这种知识使世卫组织具备了在全球治理中开展同其身份相一致的行动的能力。一种稳定的身份可以使国际组织拥有自身的特殊利益、目标和战略以及塑造和执行自身政策的能力。②Andrea Oelsner,“The Institutional Identity of Regional Organization,Or Mercosur’s Identity Crisis,” p.118.这样,国际组织就成为世界政治中的自治行为体,而不仅仅是成员国利益的代言人。世卫组织的特殊利益在于维护和促进全人类的健康福祉,促使各国政府承担维护本国国民健康之责任以及推广同健康相关的知识的普及与传播等。在这些特殊利益当中,保障各国人民的健康权是根本,也是实现世卫组织其他利益的基础与前提。只有当各国政府承认维护公民健康权是其职责,并愿意就此问题同世卫组织开展合作时,世卫组织各项利益的实现才具备了条件。

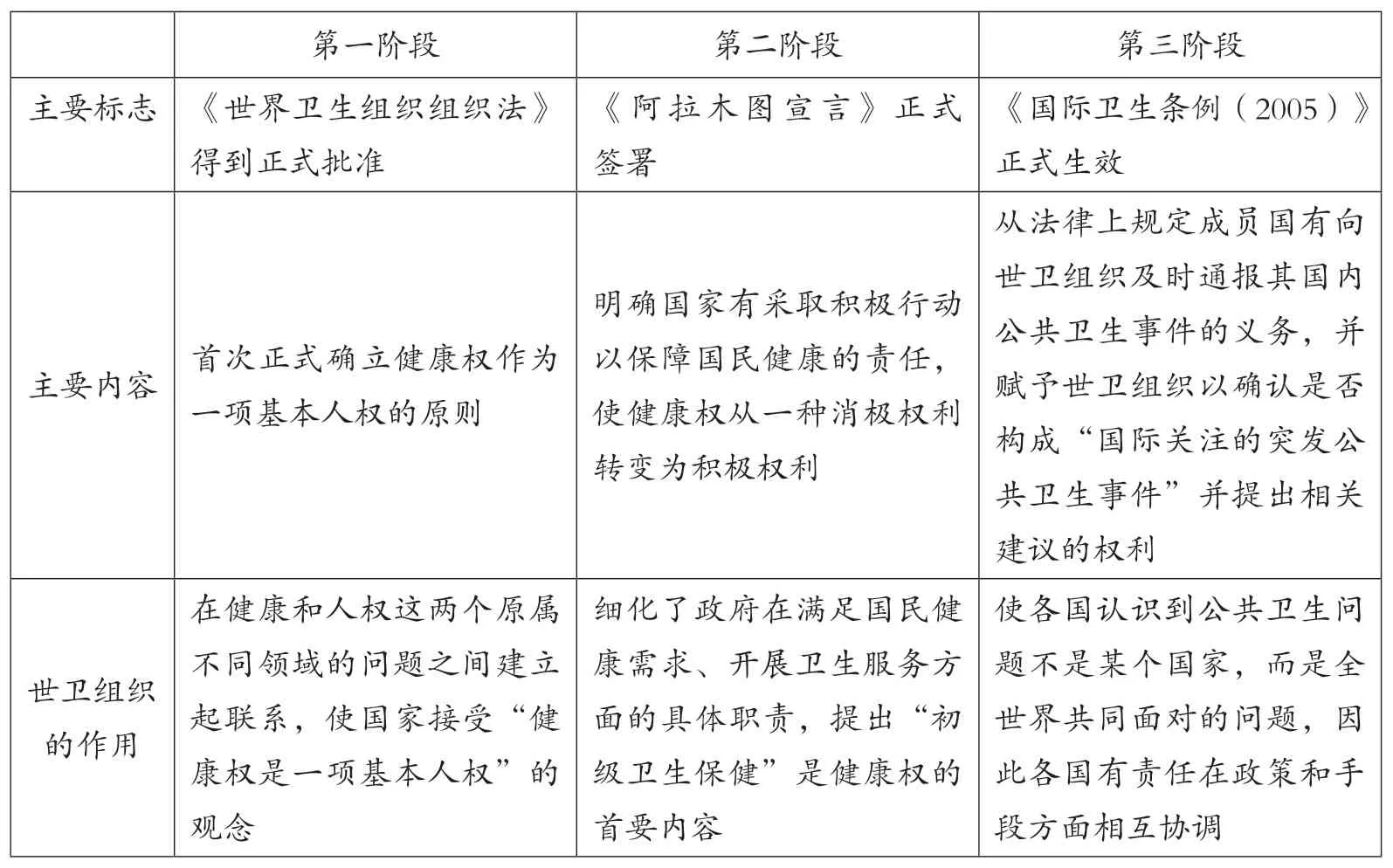

作为规范倡导者,世卫组织推动健康权成为普遍接受的国际规范的进程主要经历了三个阶段:一是1948年《世界卫生组织组织法》的签署,首次提出获得健康是每一个人的基本权利之一,而政府则负有促进人民卫生健康的主要职责,需要采取与此相适应的卫生与社会措施。二是发表于1979年的《阿拉木图宣言》,该宣言提出了促进卫生与健康事业发展的指导性价值观、开展卫生服务的原则以及满足人们的重点卫生需求和解决基本的健康决定因素的系列办法,特别是阐明了初级卫生保健概念。三是2005年通过的《国际卫生条例(2005)》,该条例将公共卫生同人类安全联系在一起,指出卫生安全是一项事关全球福祉与发展的重大问题,强调人们必须在保护自己的同时相互保护,以保障全人类免遭传染病、化学和辐射事件的危害。从规范自身角度来看,国际社会对这一规范的理解呈现出层层递进和层层深入的态势,健康权概念的原则在不断清晰,内涵也在不断丰富,同时涵盖了对于获得健康条件的保障和免于传染病等健康威胁侵害的权利。从国家的角度来看,其维护公民健康的责任也是在不断深入和不断细化的。《世界卫生组织组织法》对国家保障公民健康权的责任进行了原则上的认定,《阿拉木图宣言》细化了政府在满足人民健康需求、开展卫生服务以及提供初级卫生保健等方面的具体职责,《国际卫生条例(2005)》进一步澄清了政府在面对突发性公共卫生危机时的主要任务,即在国内保障公民免受危机侵害,在国际上及时向世卫组织通报本国发生的事件,以使世卫组织及时做出决断。同时,健康权规范发展的三个阶段也是世界各国之间围绕着公民健康权利的共识不断形成和深化的过程,正是这种国际共识使保障和增进公民健康成为对各国政府有约束力的规范。

在第一个阶段,世卫组织的主要任务是塑造国家的利益观念,使国家接受“健康权是一项基本人权,公共卫生事务属于国家利益一部分”的规范。玛莎·芬尼莫尔(Martha Finnemore)和凯思琳·斯金克(Kathryn Sikkink)指出,在规范传播的初始阶段,最重要的一点在于规范倡导者需要说服一部分关键性的国家接受新的规范,这样才能为规范在未来的进一步深入传播奠定基础。①Martha Finnemore and Kathryn Sikkink,“International Norm Dynamics and Political Change,” p.895.在国际社会中,这一说服任务通常是由国际组织来完成的。国际组织自身的特殊身份塑造了其特殊的、不同于主权国家的利益观念,而这些利益观念只有被国家所接受才能转变为国家利益的一部分。国际组织在这一过程中的功能在于通过社会化过程来使国家接受新的规范、价值和利益观念,它在一定程度上改变了国家所需要的东西,为国家塑造了新的利益和价值,并且通过改变国家的偏好来改变它们的行动。②Martha Finnemore,National Interest in International Society, New York: Cornell University Press,1996,pp.12-13.国家可以通过国际组织的社会化过程来接受新的利益和规范,是因为国家利益并不完全产生于其内部,也不完全依赖于其自身的物质条件和需求。在很大程度上,国家的利益是可塑的。国家愿意被外界教导,来告诉它们哪些是恰当的国家利益,以及为实现这些利益所采取的恰当行动。③Martha Finnemore,National Interest in International Society,p.17.这就为国际组织塑造国家利益开辟了空间。

就人权和健康关系而言,这本是属于两个不同领域的问题。在世卫组织成立之前,人们并没有思考如何将二者联系在一起。世卫组织揭示出二者之间的内在联系,从而提出了健康权这一全新概念。按照《世界卫生组织组织法》的解释,人权是人们获得健康与幸福的一个必要条件,因为如果公民的权利因为种族、宗教、政治信仰或性别等方面的因素而受到侵害,那么其享受最高能获致之健康标准的权利注定也只能是空中楼阁。具体而言,这种关系体现在两个方面:首先,对于人权的尊重与保障可以提高公共卫生治理的效率。通常而言,人权涉及到两个领域:一是公民的政治权利,它涵盖了公民的生命权、知情权、结社权、平等权和参与权等,二是公民的经济、社会和文化权利,包括受教育权、发展权、享受科学进步所带来的收益权、享受公正和良好的工作条件权、免受饥饿权等。这二者都同健康权紧密相连。例如,知情权表明在发生突发性公共卫生事件的时候,政府及时披露相关信息是危机可以得到有效解决的先决条件。再如,如果公众的受教育权利可以得到保障,人们就可以获得更多的关于卫生与健康的相关知识,从而促进公共卫生治理。其次,对于人权的侵犯也会妨碍公共卫生治理,损害人们的健康并造成不利影响。例如,任何形式的歧视都不利于保障公众的健康。对艾滋病人的歧视是导致艾滋病泛滥的一个重要原因,而国际社会对于非洲遭受的艾滋病灾难袖手旁观也主要是基于种族主义。与此类似的问题还包括很多发展中国家的民众还无法享受到科学进步所带来的健康收益,仍然饱受诸如肺结核和疟疾等疾病的困扰。如果不能有效解决对于人权的侵犯,就不能有效保障公民健康,全球卫生治理也只能沦为空谈。由于人权同人类健康之间的密切联系,世卫组织在其组织法中第一次将健康权作为公民的一项基本权利确定下来,并将保障公民的健康权作为政府的一项重要责任。它为各国确定了一项法律义务,即必须保障其公民获得可接受、可负担且质量适当的卫生标准,并为其公民提供健康的基本条件,如安全饮用水、环境卫生、食品、住房、卫生相关信息和教育,以及性别平等。①《健康与人权》,世界卫生组织网站,https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/humanrights-and-health。1946年7月,第一次国际卫生会议在纽约举行,64 个国家的代表签署了《世界卫生组织组织法》。1948年4月,《世界卫生组织法》得到26 个联合国会员国批准后正式生效,而这也是各国首次在法律上承认健康是一项基本人权。

正是世卫组织的率先实践,推动了后续一系列更具体和更具约束力的涉及健康与人权之间关系的宣言与条约的产生。1948年通过的《世界人权宣言》进一步在国际法的框架内对健康权进行了界定,1966年的《经济、社会及文化权利国际公约》则是健康权第一次以公约形式出现,因而对缔约国具有法律约束力,而后续其他公约关于健康权的条款也基本上是对于该公约的展开和适用。在此基础上,又出现了《消除一切形式种族歧视国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《儿童权利公约》《残疾人权利公约》等一系列包含了健康权的公约,涉及到妇女、儿童和残疾人等特殊人群的权利问题,要求对这些人群予以特别关注并给予必要的健康保障服务。②王晨光、饶浩:《国际法中健康权的产生、内涵及实施机制》,《比较法研究》2019年第3 期,第22 页。后续一系列宣言和公约将健康权的内涵不断细化,并且在国际法层面上构成了一个完整的健康权概念体系,而这一体系的直接来源则是《世界卫生组织组织法》。

在第二个阶段,在签署《阿拉木图宣言》时,世卫组织进一步将实现健康权的基本原则和实现健康权的远景目标明确化,特别强调初级健康保健在维护健康权方面的重要意义与作用。《世界卫生组织组织法》以及随后的各项人权宣言主要界定了健康权的概念,规定了国家不得侵犯或损害公民健康权,不得造成公民健康权的倒退。国家要履行维护公民健康权的义务,首先需要承认健康权作为一种权利的存在,承认所有公民都有平等享受健康的权利。但是,在国家和健康权的关系当中,国家不仅仅负有消极的尊重公民健康权的责任,更负有积极的促进公民健康权的责任。也就是说,国家不仅需要不去从事侵犯公民健康权的行为,更需要通过主动作为来保障和增进公民的健康权,需要为公民提供实现其健康权的必要条件和支持。这是因为随着人类社会的发展进步和文明程度的不断提高,人们对于健康和健康权的重要性的认识也在不断提升。在当代,健康权已不仅仅涉及免受疾病、战乱、饥荒或其他自然灾害侵犯,从而使人得以维持生存的生命权,还包括使人的生命尽可能地得到延长并保持良好的生命状态的权利。随着人类文明发展进步,越来越多的人不但希望“活着”,而且希望健康地活着,提升生命质量。因此,就需要进一步细化健康权内容,明确政府在维护和增进公民健康权方面所应承担的具体责任。

《阿拉木图宣言》设定了到2000年实现“人人共享健康”的目标,明确指出政府对其公民健康负有责任。它是将人权理念同卫生治理实践相结合的重大成果,推动了人权理念在全球卫生治理中的进一步发展。①晋继勇、郑鑫:《联合国的全球公共卫生治理理念评析》,《国际论坛》2020年第6 期,第6 页。根据这一宣言,各国政府乃至国际共同体都负有为保障和增进世界人民的健康而采取行动的责任。对于政府而言,它需要发展完备的卫生及社会性措施以履行其对人民健康所负有的责任,而这需要通过发展初级卫生保健来实现。所谓初级卫生保健,是指“建立在切实可行、学术上可靠而又为社会所接受的方式与技术之上的主要卫生保健形式,它通过群众中个人及家庭的参与,并在本着自力更生与自觉精神所发展的各个阶段上通过群众及国家可维持的费用而惠及所有人等”。②《阿拉木图宣言》,世界卫生组织网站,https://www.who.int/topics/primary_health_care/alma_ata_declaration/zh/。它强调社区主动参与本地区卫生保健的决策,主张通过加强部门间合作、依靠适当的技术来实现疾病预防和健康促进。③孙维哲、梁晓峰:《初级卫生保健发展回顾与疾控作用的思考》,《中国公共卫生》2019年第7 期,第797—798 页。根据该宣言,一国政府有责任制定出国家政策、战略及行动计划,在其他部门的协作下发起并持续开展初级卫生保健实践,并为此合理调动国家资源和使用外来资源。同时,各国政府也有责任同联合国及其他全球或地区性组织合作,以在合理费用的基础上为其国民提供恰当和可持续的初级卫生保健服务。

随着全球化的发展,不同国家之间人与人交流往来日益频繁,公共卫生问题不再局限在一国范围之内,而是越来越成为一个全球性问题。不断出现的全球公共卫生事件使各国认识到,要应对诸如传染病这类公共卫生危机,就不能仅仅依靠一个国家的行动,而是必须依靠世界各国在政策与手段等方面的相互协调。与此相对应,全球公共卫生规范也需要进一步发展,以适应公共卫生治理中出现的新趋势。这就推动健康权在国际社会的传播进入第三个阶段。为此,世卫组织于2005年修订了《国际卫生条例(2005)》,并于2007年正式生效,其主要内容是保障各国保持、发展和加强其有效应对国际突发公共卫生事件的应急能力。该条例对各成员国针对突发公共卫生事件的检测能力提出了明确要求,确定了对国际关注的突发公共卫生事件的评估和通报程序,规定成员国有向世卫组织及时通报其国内公共卫生事件的义务,赋予世卫组织以确认该事件是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”,并针对该事件提出采取公共卫生应对措施的建议的权利。这一条例是一项具有约束力的国际法律协议,对世卫组织所有成员国都适用,其目标则是帮助国际社会应对有可能跨越国界并对各国人民造成威胁的紧急公共卫生风险。

突发事件委员会是世卫组织内部负责就是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”提供专家建议的主要机构。除此之外,委员会还需要为经历这一事件的国家以及其他国家就减少疾病的跨国传播以及避免对国际贸易和旅行造成不必要的干扰提出相关建议。在委员会内部,对于是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”的认定主要遵循三个标准:一是该事件情况严重且发生突然;二是这类公共卫生事件的影响超越了一个国家的边界;三是国际社会需要立即采取行动以应对这类事件。①《什么是国际卫生条例突发事件委员会》,世界卫生组织网站,https://www.who.int/zh/news-room/q-a-detail/what-are-the-international-health-regulations-and-emergency-committees。对于缔约国而言,《条例》规定其国家层面主管机关需要在48 小时内评估所有紧急事件,如果评估结果符合相关标准,则应在24 小时之内向世卫组织通报。对于世卫组织而言,在收到成员国的通报之后,需要根据该事件对于人类健康的威胁程度、疾病的国际传播风险以及对国际交通干扰的危险度等因素进行评估,并最终决定该事件是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”,而最终决定权则在世卫组织总干事手中。①何田田:《国际卫生条例下的“国际关注的突发公共卫生事件”:规范分析、实施困境与治理路径》,《国际法研究》2020年第4 期,第41 页。总干事需要全方位评估缔约国提供的信息、突发事件委员会提出的建议和其他相关信息,并在此基础上做出决定。由于《条例》对所有成员国都具有约束力,在一定程度上缓解了曾经普遍存在的国家通报疫情滞后问题,对推动国际社会及时对疫情做出反应具有积极意义。在这一条例公布之后,世卫组织具备了更大的收集和使用信息的权力,各国对于突发传染病的报告都比以前更加及时,瞒报的动机也更小。2009年,墨西哥仅用三天时间就确认了H1N1 病毒导致的呼吸系统疾病并通报世卫组织。在2014年西非国家爆发埃博拉疫情期间,时任世卫组织总干事的陈冯富珍亲自担任埃博拉疫情应对团队总指挥,并将世卫组织的响应级别提升到最高等级。2014年8月,世卫组织宣布,《国际卫生条例(2005)》突发事件委员会的成员一致认为本轮埃博拉疫情“非同寻常”,应当判定为“国际关注的突发卫生公共事件”。②徐彤武:《埃博拉战争:危机、挑战与启示》,《国际政治研究》2015年第2 期,第37 页。巴西在2015年10月收到关于国内小头症聚集性病例的信息后,也及时通报世卫组织并展开调查。这些事例表明,《国际卫生条例(2005)》促进了涉及公共卫生危机的信息的公开化和透明化,增强了各缔约国监测本国各类公共卫生事件的动机与能力,也提高了各国在应对此类危机时的政策协调性。

从健康权发展历程来看,世卫组织推动了这一规范在各国之间的传播,不断细化健康权内容,并促进这一权利从消极权利向积极权利转变。在《世界卫生组织组织法》当中,世卫组织首次在世界上确立了人权同健康权之间的关系。但是,《组织法》对于政府在维护和增进公民健康权方面所负有的责任的界定较为宽泛。即使是后来受其影响的《世界人权宣言》与《经济、社会及文化权利国际公约》,也主要是在原则上确定健康权属于人权范畴,并没有细化政府在维护和增进公民健康权方面的具体责任。例如,《世界人权宣言》指出“人人有权享受为维持他本人和家属的健康和福利所需的生活水准,包括食物、衣着、住房、医疗和必要的社会服务;在遭到失业、疾病、残废、守寡、衰老或在其他不能控制的情况下丧失谋生能力时,有权享受保障”,③《世界人权宣言全文》,参见联合国网站,https://www.un.org/zh/about-us/universal-declarationof-human-rights。《经济、社会及文化权利国际公约》则规定“人人有权享受可能达到之最高标准之身体与精神健康”。①《经济、社会及文化权利国际公约》,参见联合国网站,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-2200-XXI.shtml。但是对于“如何保障个人健康权”这一问题,这些公约并没有深入解读。《阿拉木图宣言》使健康权成为一种积极权利,也就是政府不仅不能够侵犯公民在享受医疗、住房和接受卫生与健康教育等方面的权利,更要通过主动作为来为公民实现健康权创造条件。《国际卫生条例(2005)》则是公共卫生问题日益全球化背景下的产物,它强化了世卫组织在应对突发性公共卫生危机进程中的领导地位,规定了各国政府在全球卫生治理中的应尽义务,为协调各国采取一致行动应对危机创造了条件。在健康权规范传播过程中,世卫组织的核心作用体现得非常明显。它所依赖的机制是自身的说服,而说服又依靠规范性权力发挥作用。规范性权力不同于物质性权力,它涉及行为体在国际事务中有意识地通过非强制性手段来塑造、内化和传播各种价值和规范,从而使这些规范和价值得到普遍认可和接受。规范性权力通常具有较强的道德目标,预期他者可以被社会化,并且主要依赖于观念性而非物质性资源。②Jiajie He,“Normative Power in EU and ASEAN: Why They Diverge?” International Studies Review,Vol.18,No.1,2016,p.93.因此,规范性权力的目标仍然是塑造国家间共识,它为国际组织发挥说服作用提供了基础。健康权规范发展的三个阶段可以如表1所示:

表1 健康权发展的三个阶段

作为认知共同体,世卫组织可以说服国家接受健康权规范主要是基于三个原因。第一,健康权是一个非政治性的、具有较强技术性内涵的概念。通常而言,当说服者同被说服者的互动发生在低政治化的环境中时,说服更有可能是有效的。①Jeffrey T.Checkel,“Why Comply? Social Learning and European Identity Change,” p.563.健康权同国家的政治、安全等高级政治议程关系较少,主要涉及国内民众福利问题,并且是一个具有较强专业性、需要依靠专业知识进行解读的概念,因此国家更容易接受世卫组织的说服。第二,健康同人权之间的密切联系增强了其作为一个论据的说服力,也导致了健康权规范可以被各国所接受。二战结束之后,人权概念得到各国越来越多关注。《联合国宪章》是第一个承认人权的国际条约,而人权保护和促进原则也成为衡量联合国工作的重要价值尺度。在联合国人权体系建设的推动下,公共卫生治理中的人权也从纯粹的道德要求转化为一种法律权利。②晋继勇、郑鑫:《联合国的全球公共卫生治理理念评析》,《国际论坛》2020年第6 期,第4 页。健康同人权的结合导致保障健康权不再仅仅是公民自身的事情,而是一国政府必须履行的责任。这种结合丰富了健康权作为一种论据的说服力。当这些论据被看作是在一个复杂的因果关系网络中同其他问题相联系时,它们就有可能具备更强的说服力并影响被说服者的行为。③Aiastair Jain Johnston,“Treating International Institutions as Social Environment,” International Studies Quarterly, Vol.45,No.4,2001,p.496.人权将健康放置在一个更加宽泛的概念体系当中,使健康不仅仅同一个人自身因素相关,还同经济、教育、科技、法律、文化、社会保障等社会因素相关。第三,世卫组织自身具有较高的专家权威,使得说服更容易产生预期效果。如果社会化的主体在一个群体当中具有较高权威,而被说服者又是这一群体的成员时,说服往往更有可能成功。④Jeffrey T.Checkel,“International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and Framework,”in Jeffrey T.Checkel,ed., International Institutions and Socialization in Europe, Cambridge: Cambridge University Press,2007,p.13.作为全球卫生治理体系中的核心机构,世卫组织的专业性得到各国普遍承认。认知共同体的权威来自于它们“澄清因果性信念,从而使这些信念在外部决策者看起来具有科学客观性”的能力,因此科学知识是使政策制定者尊重认知共同体建议以及抵制反科学声音的主要工具。⑤Mai’a K.Davis Cross,“Rethinking Epistemic Communities Twenty Later,” Review of International Studies, Vol.39,No.1,2013,p.155.正是由于具备专家权威,世卫组织在推动健康权观念传播中的“规范倡导者”角色得到了各国广泛尊重。

四 世卫组织在应对危机方面的不足

如上所述,世卫组织在推动健康权成为一项各国普遍接受的国际规范方面发挥了重要作用。除此之外,应对突发公共卫生危机也是世卫组织的核心任务。世卫组织在2019年的一份报告中指出,“一场快速蔓延、高度致命的呼吸系统病原体大流行是非常真实的威胁,它将会使5000 万~8000 万人丧生,并且摧毁5%的世界经济。”①Global Preparedness Monitoring Board,A World at Risk: Annual Report on Global Preparedness for Hearth Emergencies, Geneva: World Health Organization,2019,p.iv.在这一领域,世卫组织主要扮演着提供政策建议、指导各国开展合作的规范性角色。世卫组织长期以来形成的技术专长以及所提供的政策建议的科学性是其扮演规范性角色的基础,而科学认知的发展和应对经验的积累又有助于提升世卫组织在协调国际集体行动方面的权威性。同作为规范倡导者角色一样,世卫组织同样依赖于塑造国家间共识来引导各国应对危机。

但是,作为认知共同体,世卫组织在行使其职能时也面临着很多困难和阻力,在领导全球一致行动、协调各国政策方面的表现还难以达到人们预期。在2010年海地爆发霍乱时,有本地人认为是联合国维和人员导致了疫情爆发。尽管有大量媒体报道此事,世卫组织却始终保持沉默,没有对事实进行必要的澄清。2014年埃博拉疫情在非洲爆发时,尽管世卫组织做出了较快应对,也宣布本次疫情构成了“国际关注的突发公共卫生事件”,但是由于各国政府对于世卫组织的警告反应迟缓,导致疫区国家医疗卫生系统几乎完全崩溃。在COVID-19 疫情期间,世卫组织同样未能有效发挥协调各国一致抗疫的职能。世卫组织在2019年12月31日便收到中国关于在湖北省武汉市发现一组不明原因肺炎病例,并最终确定是由冠状病毒引发的肺炎的报告。2020年1月5日,世卫组织在第一期《疾病爆发新闻》中就说明了中国向本组织通报的聚集性病例患者状况和公共卫生对策。1月22~23日,世卫组织总干事召集突发事件委员会举行会议,评估疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。根据当时各独立委员所掌握的证据,委员会无法达成一致意见。但是,在中国境外首次报告该病毒可以有限地人传人之后仅仅两天,世卫组织总干事便再次召集突发事件委员会开会并宣布本次疫情已经构成“国际关注的突发公共卫生事件”。在随后一个月中,世卫组织接连进行了发布防范和应对计划以帮助卫生系统脆弱国家抵御病毒、组织COVID-19 研究与创新论坛、组织联合考察团赴中国考察等活动。3月11日,世卫组织表示“对令人震惊的疫情传播程度和严重程度深感担忧,也对令人震惊的无所作为程度深感担忧”,因此宣布COVID-19 可被认定为全球大流行疾病。①《世卫组织应对COVID-19 疫情时间线》,参见世界卫生组织网站,https://www.who.int/zh/newsroom/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19。正是由于部分国家忽视世卫组织发出的警示,也未采取有效应对疫情传播的措施,导致疫情最终在全球范围内大暴发。

COVID-19 危机充分印证了世卫组织在应对突发危机时治理能力的不足。这种不足体现在两方面:第一,世卫组织主要依靠自身专业知识来塑造国际共识,其提供的建议与指导方针缺乏对国家的强制力。第二,世卫组织对于诸如COVID-19 这类突发性公共卫生危机的认识也需要经历认知进化过程,从而导致其难以及时向成员国提供精准的疫情防控信息。

就前者而言,涉及国际组织在世界政治中施加权力问题。国际组织可以以两种方式通过使用专业知识来施加权力:第一,国际组织可以管制(regulate)社会世界,而这是通过改变国家和非国家行为体决策的动机从而改变它们的行为实现的。第二,国际组织也可以建构(constitute)世界,这表明国际组织可以通过它们的知识和权威来运用权力,以创造新的利益、行为体和社会活动。②Michael Barnett and Martha Finnemore,Rules for the World: International Organizations in World Politics,p.7.由于认知共同体相对于其他国际组织而言更加缺乏物质资源——无论从人力、物力、财力角度来讲都是如此,需要更多物质资源支持。认知共同体以知识为核心,政治关系则通过这种知识来体现。它由一系列相互联系的角色组成,这些角色围绕着特定的知识组织起来,而认知共同体则为它的成员建构了特定类型的社会事实。③John Gerard Ruggie, Constructing the World Polity: Essays on International Institution,New York:Taylor &Francis Group,1998,p.55.社会事实是指那些“由存在于个人之身外,但又具有使个人不能不服从的强制力的行为方式、思维方式和感觉方式构成”的事实,它表明一种观念被一个社会中的成员所共享。④郭大水:《社会学的三种经典研究模式概论:涂尔干、韦伯和托马斯的社会学方法论》,天津:天津人民出版社,2007年,第17 页。认知共同体之所以能够在某些问题领域上改变国家行为,是因为它们塑造了一种以共同观念为基础的社会事实,而这种社会事实会对国家行为产生外在约束力。反之,如果认知共同体不能塑造社会事实,它们就不能对国家行为产生实质性影响。但是,关于某一问题的社会事实能否出现,最终取决于国家政府而非认知共同体,因为只有当足够数量国家接受某一种观念时,这种观念才能构成社会事实。作为由外部专家组成的群体,认知共同体很少能够对国家政策产生实质性影响。国家的政治领导人则需要在从认知共同体那里获得的关于技术性问题的理解和更加政治性的、不从认知共同体那里寻求支持的问题之间进行选择。①Mai’a K.Davis Cross,“Rethinking Epistemic Communities Twenty Later,” p.153.一旦他们认为政治性问题比技术性问题更重要,认知共同体所倡导的观念就无法在国家间形成共识,进而就会出现各国自行其是局面。

在COVID-19 危机中,各国之间缺乏关于采取一致行动应对疫情的共识也体现得很明显,甚至有些国家出于私利对世卫组织进行诋毁和不符合实际的攻击。尽管世卫组织多次对疫情进行预警,某些国家仍然对此置若罔闻,最终导致国内疫情大暴发。例如,美国出于各种原因,不断将疫情政治化,将卫生议题作为外交政策工具。这无疑同促进卫生安全的全球卫生治理目标相违背,恶化了应对疫情本应具备的全球合作基础。在疫情暴发后,美国不断进行“甩锅”操作,希望利用病毒对中国进行“污名化”。个别政客为了捞取政治资本,也不断对中国进行毫无底线、毫无根据的指责和攻击。在国内疫情形势趋向严峻、本应同其他国家共同应对危机的时刻,美国特朗普政府却对世卫组织多次进行无端指责,批评该组织未能及时公布疫情,也未能出台有效的防疫措施。

事实证明,世卫组织倡导的观念要形成共识,有赖于各国特别是大国之间的有效协调。使一个国家接受某一种观念需要满足两个条件:一是存在着使该观念进入目标国政治体系的渠道,二是在目标国国内存在着对该观念的支持者。②Thomas Risse-Kappen,“Ideas Do Not Float Freely: Transnational Coalitions,Domestic Structures,and the End of the Cold War,” in Friedrich Kratochwil and Edward D.Mansfield,eds., International Organization and Global Governance: A Reader,Beijing: Peking University Press,2007,p.294.但是在主要西方国家内部,这两个条件都不具备。例如,美国前总统特朗普就多次围绕疫情防控、患者救治、疫苗生产等问题同世卫组织和国内卫生专家产生分歧,并压制不同意见。面对这种情形,世卫组织总干事谭德赛曾呼吁团结一致才是战胜病毒的法宝,强调“病毒不会区别贫富强弱,也不会在乎民族、种族和意识形态……我们要团结起来共同对抗新冠病毒这个危险的敌人”。③《世卫组织回应美国暂停资助:我们1月份就警告了》,中国经济网,http://m.ce.cn/gj/gd/202004/16/t20200416_34702600.shtml。但是,同认知共同体相似,世卫组织缺少足够手段来应对影响公共卫生问题的社会和政治因素,更无法对国家行为体施加强制性约束,而其倡议能否成为国际共识也依赖于各国、特别是大国之间的协调与配合。中国在疫情暴发之初便及时公开信息,邀请世卫组织专家实地访问,积极分享数据。这些措施有助于世卫组织提出科学的政策建议,增进专业权威。但是,仅仅依靠中国是无法有效应对全球卫生危机的,各国特别是大国之间的协调一致和共同行动才是最重要的。在面对一些国家的不合作态度时,世卫组织就无法采取更加强有力的措施来应对局面,只能通过呼吁团结这种方式在道义上凝聚国际共识。

由此可见,尽管存在着世卫组织这一名义上的领导机构,但是各国在面对危机时各自为战仍是卫生治理中的普遍现象。在全球治理的任何领域——包括卫生领域——都存在着需要大国承担特殊责任问题。世卫组织自身缺乏应对公共卫生危机的各种物质资源,因而大国提供的卫生公共产品直接关系到人类的生存、健康和发展。但是,当前大国——特别是西方大国——仍然主要根据自身利益和偏好选择性地推动某些全球卫生治理活动开展。在主要大国之间,关于通过支持世卫组织来为全球卫生治理贡献公共产品的共识并没有形成。事实上,随着全球化越来越向着“去中心化”发展,当前的国际社会也更加依赖于大国以一种负责任的方式争取行动,而这就包括大国愿意在应对各国共同面对的问题时采取集体行动。①Barry Buzan and George Lawson,The Global Transformation: History,Modernity and the Making of International Relations,Cambridge: Cambridge University Press,2015,p.1.如果大国都仅仅从自身利益出发,不愿意协调政策和承担责任,甚至将其他国家或国际组织作为转嫁国内矛盾的“替罪羊”并对其进行无端攻击,那么有效的全球治理自然无法开展。这里的一个例子是全球环境治理。尽管各国都越来越认识到环境问题的重要性,但是由于各种原因,需要大国承担特殊责任的环境治理规范或制度长期难以建立起来。②Steven Bernstein,“The Absence of Great Power Responsibility in Global Environmental Politics,”European Journal of International Relations,Vol.26,No.1,2020,p.8.

就后者而言,则涉及人们认识事物的客观规律。世卫组织主要通过为国家提供以专业知识为基础的指导和建议来应对危机,但在面对一种新问题(诸如COVID-19 疫情)时,它也要经过认知进化过程来逐渐认清问题本质,进而才能提出有效的政策建议。问题本身的突发性和紧急性与认识问题的渐进性之间的内在矛盾,导致世卫组织往往难以及时向各国提供精准有效信息,影响了国际共识形成。在2014年非洲暴发埃博拉疫情时,世卫组织曾经错误地将霍乱和萨拉热作为导致疫情暴发的病因。在将H1N1流感和寨卡病毒宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”时,世卫组织也表示对于病毒的认识仍然有待深入,关于相关疾病的致病机理、病毒未来的传播和发展等仍有很多不确定性。在COVID-19 疫情期间,世卫组织从认为本次疫情不构成“国际关注的突发公共卫生事件”,到将疫情认定为此类事件,再到宣布其构成全球性大流行疾病,对于这一全新病毒的认识也是在不断进化的。在其出版的《COVID-19 战略更新》中,世卫组织承认自接到首例新冠病毒报告以来,情况已经发生了很大变化,强调虽然对病毒已经有很多了解,但仍在继续学习。①世界卫生组织电子出版物:《COVID-19 战略更新》,第1 页,世界卫生组织网站,https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19。从政策建议上看,在疫情暴发初期,病例集中在中国时,世卫组织不建议实行旅行和贸易限制措施。随着疫情在世界多个国家的爆发,世卫组织逐渐修改了政策建议,指出“在注意平衡利益与意外后果的前提下,考虑到关于症状前传播和无症状传播的潜在作用的证据,实行适当的旅行措施”。②《关于2019冠状病毒(COVID-19)疫情的国际卫生条例(2005)突发事件委员会第三次会议的声明》,世界卫生组织网站,https://www.who.int/zh/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meetingof-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirusdisease-(covid-19)。世卫组织做出的建议变更并不是受到政治因素影响,而是基于可以获得的证据以及对于病毒传播的认识所做出的科学评估。在人类面临着未知的新病毒或新出现的公共卫生问题时,即便作为该领域的技术权威,世卫组织也面临着科学认识上的空白与不确定,尤其是在疫情发生初期。③汤蓓:《PHEIC 机制与世界卫生组织的角色演进》,《世界经济与政治》2020年第3 期,第49 页。

世卫组织对一种全新疾病的认识体现了认知进化过程。认知进化是存在于实践共同体内和共同体之间,通过这些共同体在更宽泛的物质和社会环境中所采取的行动而发生的进化性集体学习过程。它表明社会秩序起源于并且来自于实践、同实践相关的背景知识以及作为实践发挥作用的渠道的实践共同体,并且由实践、背景知识和实践共同体所构成。④Emanuel Adler,World Ordering: A Social Theory of Cognitive Evolution,Cambridge: Cambridge University Press,2019,pp.24-25.另外,伊曼纽尔·阿德勒(Emanuel Adler)认为,安全共同体、认知共同体和跨国倡议网络等均可被理解为不同类型的实践共同体(参见Emanuel Adler, Communitarian International Relations: The Epistemic foundations of International Relations,New York: Taylor &Francis Group,2005,p.5.),因此本文认为世界卫生组织也可以被看作是实践共同体。世卫组织应对公共卫生危机的过程是一个实践过程。这一过程依赖于背景知识,即先前存在的、用以指导实践活动的知识。背景知识在实践中被具体化,它具有主体间性,只能通过实践的形式来展现,它同时还具有实践性,是以行动为导向的。⑤Emanuel Adler and Vincent Pouliot,“International Practice: Introduction and Framework,” in Emanuel Adler and Vincent Pouliot,eds., International Practice,Cambridge: Cambridge University Press,2011,p.4.在面对一种全新病毒时,由于对新病毒缺乏科学研究,以往的经验就是非常重要的,也构成了指导最初实践的背景知识。人们在应对H1N1 病毒时会首先参考以往应对流感的经验,在应对COVID-19 时也会首先援引2003年应对SARS 病毒的经验。同样地,考虑到以往在宣布“国际关注的突发公共卫生事件”时均不主张进行旅行和贸易限制,世卫组织在最初宣布COVID-19 构成此类事件时也不主张进行相关限制。

对于实践共同体——即由在学习和运用一种共同实践的过程中被共同利益联系在一起的成员组成的共同体①Emanuel Adler, Communitarian International Relations: The Epistemic foundations of International Relations,p.15.——而言,社会学习是不必可少的。实践共同体中的成员代表了一个共同的知识领域,这又导致他们拥有共同的思维模式和对事物的共同认知。它在本质上是由人组成的共同体,而这就使社会学习成为可能。它的成员从事共同的实践活动,这使共同体可以发展、分享和维持知识。学习是实践的核心机制,它将知识和行为联系在一起。学习实质上是随着实践而进化的,就是说人们对于实践共同体所从事的实践活动的共同参与推动了学习的持续进行。②Christian Bueger and Frank Gadinger, International Practice Theory: New Perspectives, New York:Palgrave Macmillan,2014,pp.29-30.但是,这也意味着在最初的阶段就形成对某一事物或现象的全面看法是不可能的。共同体需要在实践过程中不断更新背景知识,使这种知识更加符合现实,并在此基础上调整实践活动。实践同背景知识和外部环境联系在一起,而背景知识则是集体性的或主体间性的,它在实践者的倾向和预期中体现出来。③Emanuel Adler,World Ordering: A Social Theory of Cognitive Evolution, p.19.在实践过程中,一方面背景知识会随着社会学习过程而不断进化,另一方面新的背景知识也会推动实践不断调整和再调整,这就表现为实践者的倾向和预期会不断变化。在国际关系中,国际制度的实践活动既减少了原有的不确定性,同时又制造了新的不确定性,它们制造了一种机制来决定已知的事物,排除其他未知的事物。新的知识一方面导致了新的不确定性的产生,另一方面又推动人们采取新的实践活动,运用新的技术和工具来认识这些不确定性。④Oliver Kessler,“Beyond the Rationalist Bias? On the Ideational Construction of Risk,” in Andress Gofas and Colin Hay,eds.,The Role of Ideas in Political Analysis,New York: Taylor &Francis Group,2010,p.119.这就是人类在面对新生事物时认知不断进化的过程,推动背景知识和实践之间相互促进和相互作用的机制就是认知进化机制。在这里,作为组织或制度的认知共同体本身就成为其内部的专家认知进化的推动者。

在实践中,最初的背景知识推动了最初的实践产生,而实践者在实践活动中会通过认知进化过程来更新自身的背景知识,从而改变最初的实践模式,以使实践活动能够更加符合客观现实要求。这样的过程在实践活动中循环往复发生,认知进化则充当了促进实践活动和背景知识不断接近的动力。它意味着跨越时间而发生的对于实践的具有偏好性的选择。它要求集体学习,并由此使得某一种特定实践模式和背景知识得以被选择和被常规化,并且对于越来越多的实践者而言具有合法性。①Emanuel Adler,World Ordering: A Social Theory of Cognitive Evolution, p.15.但是由于这种选择发生在社会学习期间,所以在时间上具有滞后性,致使认知共同体难以对紧急事态做出迅速而准确的反应。由于最初的背景知识并不完善,或者说这种知识并不符合事态发生的最新环境,导致认知共同体所给出的政策建议也往往并不是最具针对性的。认知进化揭示出世卫组织在应对危机时的实践活动的缺陷,在此过程中该组织经常需要面对背景知识更新和在不同实践模式之间选择的问题。在COVID 19 疫情期间,世卫组织会接收到大量不同的甚至是相互矛盾的信息。由于在面对未知事物时,即使是专家也需要经过大量研究才能确定信息准确与否,从而导致认知共同体往往不能在事态出现初期便提供有效信息。

五、结论

本文研究表明只有在各国之间能够就世卫组织倡导的观念形成共识时,有效的全球卫生治理才能出现。事实证明,世卫组织在推动健康权成为一种各国普遍接受的规范方面取得了较大成功,但在应对诸如COVID-19 这类突发性危机时则难以有效发挥作用。这是因为作为缺乏强制力的技术性组织,世卫组织的运作方式同认知共同体类似,主要依靠向国家提供以专业知识为基础的信息说服国家接受某一种观念,从而形成国际共识。在日常情况下,世卫组织可以在较长时间内不断将专业知识同论据相结合,从而推动国家接受这些论据。正如健康权规范在国际社会的普及过程所表明的,它最初在1948年的《世界卫生组织组织法》中被提出,经过《阿拉木图宣言》和《国际卫生条例(2005)》的不断细化,才形成较为完整的概念。在危机时期,则有两个原因导致世卫组织在全球卫生治理中的作用是较为有限的:一是世卫组织的专家建议对国家缺乏约束力,因而经常受到政治因素干扰。部分国家领导人会将政治考量至于疫情防控之上,从而使作为形成应对危机的国际共识的基础的大国协调难以出现。二是世卫组织在面对一种新型传染病时,也需要经历认知进化过程才能逐渐认清事物本质,这就导致它难以及时提供精准的专家知识。在危机中,世卫组织需要通过不断的实践以认识新事物,更新自身背景知识,而这就影响了其应对危机的效率。

曾有学者预测,“由一种从动物传播到人的疾病所引发的全球大流行病是下一次全球危机的最可能来源,它的影响就如同过去的霸权战争一样”。①Randall L.Schweller, Maxwell’s Demon and the Golden Apple: Global Disorder in the New Millennium, Baltimore: John Hopkins University Press,2014,p.141.作为全球卫生治理中的核心机构,世卫组织需要进一步完善其在危机时期塑造国际共识,并在此基础上引导各国采取一致行动的功能。这取决于两个条件:第一,基于无法强制各国遵守自身建议的现实,世卫组织需要提升专家建议的“道德内涵”。当说服者所使用的论点具有更强的道德性时,被说服者更有可能在话语实践中接受规范的有效性和意义。在这里说服者不仅仅是在向被说服者传递一种信息,而且是告诉被说服者这种信息是“正确的”。②Thomas Risse and Kathryn Sikkink,“The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practice: Introduction,” in Thomas Risse,Stephen C.Ropp and Kathryn Sikkink,eds.,The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, Cambridge: Cambridge University Press,1999,p.13.例如,可以将有效应对疫情同人权保护相结合,指出政府应对疫情不力从而造成公民染病死亡等情况,本身就是对人权的侵犯。特别是在面对西方国家时,这种将抗疫同人权相结合的策略可以增强世卫组织所使用的论据的说服力。第二,世卫组织需要进一步加强同其他国际组织与国家的信息分享,以便及时获得做出专业性决定的必要信息。国家寻求认知共同体帮助,是希望认知共同体可以阐明因果关系并且提供关于行动及其可能结果的建议,以及阐明一系列问题或事件之间复杂联系的本质。③Peter M.Haas,“Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” p.15.基于认知进化是人们在认识事物时不可避免的客观过程,世卫组织需要同全球卫生治理领域的其他相关方共同行动,提高获取信息的效率和可靠性,尽可能使认知进化不影响专业信息的及时供给。这就要求世卫组织扩大包容性,增加众多利益攸关方的代表性。加强同其他国际行为体的信息分享,是世卫组织增强其有效性的必由之路。