人类命运共同体与国际秩序转型

——基于国际制度视角的分析

2022-09-19王明国

王明国

【内容提要】 国际秩序构建是国际政治中最具有全局性和战略性的重大议题。其中,国际秩序是以制度、规则与组织为基础的秩序,通过制度协调可以推动和规范各国在全球范围内的互动。因此,通过国际制度的视角能够分析自由国际秩序的危机和未来国际秩序的走向。现有国际制度秩序正处于混合制度并存的复合国际秩序阶段,既有西方主导的自由制度秩序,也有坚持《联合国宪章》的国际制度秩序,还有正在形成中的基于“一带一路”沿线制度实践的国际秩序。中国与国际制度秩序正处于深刻的转型过渡之中,人类命运共同体勾勒出的未来国际秩序的蓝图与愿景,是中国推动国际秩序转型的远景指南。当前,国际制度秩序已经开始从基于西式规则的自由制度秩序向基于人类命运共同体的新型多边制度秩序转变。国际社会应该和衷共济、和合共生,共同构建基于人类命运共同体的国际秩序。

如何看待现有国际秩序转型及其发展方向?这是本文的核心问题。国际秩序构建是国际政治中最具有全局性和战略性的重大议题,当前,百年未有之大变局和世纪疫情叠加,中美博弈加剧,地区冲突不断,国际层面动荡失序。随着美国霸权的相对衰落,自由国际秩序(liberal international order)与国际体系权力变迁受到国际学界广泛关注。①《国际组织》75 周年特刊讨论了自由国际秩序面临的挑战及其应对方法,参见David A.Lake,Lisa L.Martin and Thomas Risse,“Challenges to the Liberal International Order,” International Organization,Vol.75,No.2,2021,pp.225-257。《国际事务》2021年9月出版了T.V.保罗(T.V.Paul)和马库斯·科恩普罗斯特(Markus Kornprobst)编写的特刊《去全球化?自由国际秩序的未来》,参见T.V.Paul,“Globalization,Deglobalization and Reglobalization: Adapting Liberal International Order,” International Affairs,Vol.97,No.5,2021,pp.1599-1620;Jozef Bátora,“States,Interstitial Organizations and the Prospects for Liberal International Order,” International Affairs,Vol.97,No.5,2021,pp.1433—1450。《国际政治经济评论》2020年推出专栏,讨论中国崛起与自由国际秩序转型,参见Nana de Graaffa,Tobias ten Brinkb and Inderjeet Parmar,“China’s Rise in a Liberal World Order in Transition—Introduction to the Forum,” Review of International Political Economy,Vol.27,No.2,2020,pp.191—207。《国际研究展望》2020年特辑就全球货币秩序和自由秩序展开辩论,参见Carla Norrlof,et.al.,“Global Monetary Order and the Liberal Order Debate,” International Studies Perspectives,Vol.21,No.1,2020,pp.109-153。《国际观察家》2018年的特刊则着眼于自由国际秩序内部裂缝并考察了使秩序大厦摇摇欲坠的外部压力,参见Riccardo Alcaro,“The Liberal Order and its Contestations: A Conceptual Framework,” The International Spectator,Vol.53,No.1,2018,pp.1-10。在自由国际秩序的形成发展过程中,美国承担了霸权控制者与秩序构建者的双重作用。与国际学术界热衷于讨论自由国际秩序不同的是,中国学界对这一概念的分析和批判显得仍不够。

现有学界对于国际秩序转型的分析包括现实主义权力转移理论(power transition theory)、制度自由主义(institutional liberalism)、社会学制度主义(sociological institutionalism)和制度制衡论(institutional balancing)等,这些观点对于国际秩序转型存在学理上的分歧。权力转移理论阐述了国际权力结构是如何锚定制度秩序的,即把国际制度理解为大国之间的一种共谋形式。②Randall L.Schweller and David Priess,“A Tale of Two Realisms: Expanding the Institutions Debate,”The International Studies Review,Vol.41,No.1,1997,p.8.国际制度秩序是由“处于系统层级顶端的国家”建立的,这些国家“利用其特殊地位,建立主要使自己受益的规则和制度”。③David Rapkin and William R.Thompson,“Power Transition,Challenge and the (Re) Emergence of China,” International Interactions,Vol.9,No.4,2003,p.317.制度自由主义基于制度相互联系和经济相互依赖,分析了国际制度秩序的建立、演变以及面临挑战的根源。①Xinyuan Dai,“Challenges to the International Institutional Order,” The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.4,2020,pp.485-508.制度自由主义坚信,如果国际秩序是一个由规则和制度组成的密集网络,那么不断变化的世界看起来就不那么动荡了。社会学制度主义认为,国际秩序涉及成员国在多大程度上形成一致性的共同体和规则,当国际制度出现等级制时,共享规则和自我规则之间的关系变得紧张起来。②Liesbet Hooghe,Tobias Lenz and Gary Marks,A Theory of International Organization,Oxford:Oxford University Press,2019,p.4.国际秩序的社会学路径聚焦秩序的社会化进程,崛起国接受、内化并支持现有制度规范和原则,可能通过辩论、说服、习惯化和社会融合等路径,与国际秩序现有规范保持一致。③Tanja A.Börzel and Michael Zürn,“Contestations of the Liberal International Order: From Liberal Multilateralism to Postnational Liberalism,” SCRIPTS Working Paper,No.3,2019,p.7,https://www.scriptsberlin.eu/publications/working-paper-series/Working-Paper-No_-3-2020/SCRIPTS_Working_Paper_03_Web.pdf.制度制衡论认为在全球化的秩序背景下,各国经济相互依赖鼓励各国选择多边制度,而不是通过传统军事手段追求安全和利益。④Kai He,Institutional Balancing in the Asia-Pacific: Economic Interdependence and China’s Rise,London: Routledge,2009.该观点认为,由于中国受到国际规范和规则的约束,国际制度的“锁定”效应将确保基于制度制衡而非传统军事手段的新型权力过渡可能比普遍预测的更加和平,中国对自由国际秩序的制度挑战比预想的更加平和。⑤Huiyun Feng and Kai He,“China’s Institutional Challenges to the International Order,” Strategic Studies Quarterly,Vol.11,No.4,2017,pp.23-49.

总体上,权力转移理论认为国际秩序的实质是意识形态性,忽视了国际制度在国际秩序转型中的重要作用。制度自由主义强调自由色彩浓厚的西式制度,有意忽视秩序内部的实践,被批评为等级制、帝国主义和种族主义。⑥Inderjeet Parmar,“The US-led Liberal Order: Imperialism by Another Name?” International Affairs,Vol.94,No.1,2018,pp.151—172.社会学制度主义对国际秩序规范易于解释但却很难预测,无法预测崛起国挑战国际秩序想法和意图的偶然性以及非线性的社会化过程。⑦Stacie E.Goddard,“Revolution from the Inside: Institutions,Legitimation Strategies,and Rhetorical Pathways of Institutional Change,” Global Policy,Vol.11,No.3,2020,p.90.制度制衡论则把制度降格为维护秩序的工具,降低了制度运转的独立空间。上述观点对国际秩序总体上均采取静态和整体观点,存在偏颇及比较简化的二元预测,忽视了国际秩序的复杂性、多样性和立体化特征,同时过分渲染中国与国际秩序冲突的一面,而对中国推动国际秩序转型所采取的差异性战略关注不足。当前正在重建的国际秩序在现代世界中独一无二,很难轻易分类,需要超越现实主义、自由主义等理论体系的简单逻辑。①Nana de Graaffa,Tobias ten Brinkb and Inderjeet Parmar,“China’s Rise in a Liberal World Order in Transition—Introduction to the Forum,” Review of International Political Economy,Vol.27,No.2,2020,p.200.

当前,不少学者认识到并强调国际制度在秩序转型中的作用,通过制度进行规则治理并促进秩序转型,这为本文研究提供了启示。②参见唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,《中国社会科学》2019年第3 期,第189 页;李慧明:《人类命运共同体与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2021年第8 期,第19—22 页;Xinyuan Dai,“Challenges to the International Institutional Order,” The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.4,2020,p.491。本文指出,国际制度转型是国际秩序转型的关键判断指标,国际制度视角的切入有助于判断和掌握国际秩序转型的现状和走向。在此基础上,本文提出“国际制度秩序”(international institutional order)的概念,各国通过国际制度可加深制度联系并形成有效的秩序安排。本文认为,国际制度秩序的运作性质是否会发生重大变化,可以通过分析现有国际组织的原则和功效是否保留或如何变迁来进行判断。当制度原则停止运作时,制度秩序就会崩溃,国际秩序就会实现转型。比如,霸权、均势、集体安全、欧洲协调、安全共同体、国家主权等原则支配了不同时期的国际秩序。但也要看到,制度变迁只是国际秩序转型的基本要素之一,国际秩序转型的因素复杂,观念和价值观在转型中的基础作用同样突出。为此,本文从构成国际秩序的核心要素国际制度出发,批判借鉴制度自由主义的相关论述,尤其是批判制度自由主义所谓普世民主、市场经济和西方价值观的虚妄,聚焦国际制度秩序的内涵与特征,展现混合制度并存的国际秩序特征,探讨自由制度秩序面临的危机及今后国际秩序转型的可能前景。从国际制度视角出发,制度秩序的变化将导致世界政治中最为动态、最为复杂的“制度转型”。

一、国际制度秩序的内涵

(一)国际制度秩序的基本内涵

国际制度秩序是基于制度和规则的国际秩序,国际秩序的主要支柱是被称为“作为和平变革和社会变迁舞台的国际制度”。要界定国际制度秩序的内涵,需要首先分析国际秩序这一概念。“秩序”(order)意指根据特定特征,通过特定安排实现有序状态(controlled state)。①综合参考剑桥词典(Cambridge Dictionary)和牛津高级学习词典(Oxford Advanced Learner’s Dictionary)给出的定义。“Order” in Cambridge Dictionary,2021,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/englishchinese-simplified/order;“Order” in Oxford Advanced Learner’s Dictionary,2021,https://www.oxfordlearners dictionaries.com/definition/english/order_1?q=order。国际秩序的核心是一套明确的原则、规则和制度,由国际条约构成的制度秩序渗透到国际组织之中,明确的规则和条例编纂入国际条约,成为国际制度秩序的基本结构。②Xinyuan Dai,“Challenges to the International Institutional Order,” The Chinese Journal of International Politics,Vol.13,No.4,2020,p.486.

国际制度与国际秩序之间紧密关联,国际制度安排是标识国际秩序性质和特征的最突出要素。③阎学通:《无序体系中的国际秩序》,《国际政治科学》2016年第1 期,第13—17 页;阎学通:《大国领导力》,李佩芝译,北京:中信出版集团,2020年,第90 页。作为国际秩序的核心支撑,国际制度反映出国际秩序史无前例的制度化进程。国际秩序转型的重要体现就是国际规则制定权的变动和国际制度话语权的更替,在国际制度秩序的范畴中,制度性话语权的作用凸显,超越了传统意义上的物质性权力和军事性权力。制度变迁会动摇国际秩序的核心,不过制度变迁也比较缓慢而费力。④李慧明:《人类命运共同体与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2021年第8 期,第17 页。

本文认为国际制度秩序是一个以制度、规则与组织为基础的秩序,把制度置于维持秩序运转的枢纽位置,通过各类制度、机构和协议的协调功能,把国家、区域和国际事务进行有效关联,促进和规范各个行为体在全球范围内的互动。国际制度是当前秩序的中心特征,是政策协调的促进者,是权威决策的推动者,是全球影响力的制造者,也是合法性的重要来源。国际制度本质上是一套运行的规则体系,在一定的分工范围内定义复杂的社会任务,以实现特定的制度目标。从理论传承的角度看,国际制度理论对制度的解读出现从静态的概念转向关注制度秩序的动态政治,传统的单一制度分析约束性和局限性日益明显。动态的国际秩序反映了不同时期国家间关系的既定安排,因此,通过国际制度来界定国际秩序具有清晰的学理路径。

西方话语中的所谓“自由制度秩序”是西方推动的一种特定类型的制度秩序,自由制度秩序是西方自由国际秩序的核心,支撑了该秩序的内部互动和外部联系。自由国际秩序自19世纪下半叶开始出现,但在二战之后才发展起来一个具有高度等级性和较强制度化的国际秩序,主要原则包括所谓集体安全、经济开放和民主治理。这一秩序又称为“自由霸权秩序”,“霸权国家通过建立和维持自身规则和制度来主宰秩序”。①John G.Ikenberry,Liberal Leviathan: The Origins,Crisis,and Transformation of the American World Order,Princeton,N.J.: Princeton University Press,2011,p.16.自由制度秩序在实践中包括美国的联盟伙伴关系、国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织及七国集团等。总之,自由制度秩序的实质是所谓的霸权制度秩序,即在美国的霸权支配下的以西式规则为基础的国际秩序。

(二)国际制度秩序的一般特征

国际制度秩序是国际秩序的特定类型。在这一秩序中,制度引领和规则导向处于秩序核心,全球制度秩序、俱乐部制度秩序与区域制度秩序并存,同时具有内在稳定性。具体而言:其一,制度引领和规则导向处于秩序的核心。国际秩序引导国家行为的规则和制度,而国际制度是新秩序的核心要素,通过制定适当的规则和条例,在限制国家行为方面发挥关键引领作用。进而,国际制度秩序通过不断增加的制度网络推动合作与一体化。规则是任何制度的精髓,规则导向可以提供制度红利(institutional dividends),把世界经济、安全与发展紧密联系在一起。在国际制度秩序中,制度发挥了核心作用,国际制度以透明和互惠为基础,提供专业知识分析问题、制定政策,并具有规范和价值传播功能,可以用以界定和评判什么是可接受和合法的国家行为。

其二,全球层面的普遍性制度秩序、超国家的俱乐部制度秩序和地区层面的区域制度秩序共同存在、共同演化。全球层面的国际制度秩序以联合国为重要标志,在经济、贸易和环境等领域促进了各国包容开放和相互依存。但全球层面的制度秩序并非一种常态,问题领域的制度化合作愈加专业化和具有针对性,使得全球制度的超国家秩序出现俱乐部导向。西方所谓的自由制度秩序在冷战时期从属于世界范围内美苏集团对峙的均势秩序,自由制度秩序的区域和职能范围被明确限定,所谓自由制度秩序既不自由也不全面,这是一个主要局限于西方的俱乐部制度秩序。在地区层面,国际制度秩序更明显地呈现出区域化和地区性的特征,在经济和环境方面保持全球化的状态,但在政治权力运作方面将变得去中心化。一个去中心化的国际秩序在形式上具有显著的地区性,各大国控制自己的地区范围。②阿米塔·阿查亚、巴里·布赞:《全球国际关系学的构建:百年国际关系学的起源和演进》,刘德斌等译,上海:上海人民出版社,2021年,第274 页。与此同时,地区失序也是国际秩序的显著特征,部分国家政局动荡、国内派别激烈争夺,地方层面冲突很容易蔓延到邻国,容易造成地区政治混乱。

其三,国际制度秩序具有内在的稳定性。国际制度秩序是一个动态的秩序,但有一套核心制度原则,具有内在稳定特征。同时,国际制度具有沉没成本和重置成本,意味着维持制度比新建制度更容易。制度建设的高昂成本使得现有制度得以延续,一个制度越复杂,其结构层次越具有多维性,任务功能性越具有复杂性,制度适应性就越强,越能应对环境变化。因此,与低制度化的国际组织相比,高制度化的国际组织不大可能被替换或整合。①Maria Josepha Debre and Hylke Dijkstra,“Institutional Design for a Post-liberal Order: Why Some International Organizations Live Longer Than Others,” European Journal of International Relations,Vol.27,No.1,2021,pp.311-339.当前,支撑国际制度秩序的联合国、世界贸易组织等高制度化的国际组织难以解散。但国际制度秩序转型是客观存在的,判断是否发生转型的核心是区分核心制度与非核心制度。比如,《联合国宪章》、联合国相关文件和决议规定了国际秩序的治理原则,《联合国宪章》如变化将改变国际秩序的基石,而世界银行投票权改革等其他制度变化则很难从全局改变整个制度秩序。

二、当前国际制度秩序的特征

(一)逐步陷入困境的自由制度秩序

在西方话语体系中,所谓“自由制度秩序”是指一个由多边安排、多边机构、联盟、贸易协定和政治伙伴关系组成的广泛体系,旨在强化西式政治和经济规范,削弱地缘政治竞争,从而确保西方国家利益。②Stacie E.Goddard,“Revisionists,Networks,and the Liberal Institutional Order,” in Anders Wivel and T.V.Paul,eds.,International Institutions and Power Politics: Bridging the Divide,Washington,DC:Georgetown University Press,2019,p.117.“自由制度秩序”来源于威尔逊提出的“基于规则的国际秩序”,二战后自由国际秩序不断深化、扩大并强化了西式制度规范,形成了一种具有内在矛盾性的自由制度秩序。一方面,自由制度秩序推动西方国家规则制定和多边协商,制度的基本形态具有一定合理性;但另一方面,自由制度秩序需要美国提供国际公共产品进行运转,是一种粉饰的霸权制度秩序。③自由制度秩序不完全等同于霸权秩序。参见唐世平:《国际秩序变迁与中国的选项》,《中国社会科学》2019年第3 期,第190 页。自由制度秩序历史上曾有一定的进步意义,不同于传统均势秩序,是对传统霸权秩序某种程度的改进。

美国主导建立了自由制度秩序。美国把美式规则与自身的政治体系、联盟、技术、货币和市场等融为一体,通过领导由国际制度、伙伴关系、扈从国(client states)与地区秩序组成的世界,与其同伴形成了紧密同盟。①John G.Ikenberry,“The Next Liberal Order: The Age of Contagion Demands More Internationalism,Not Less,” Foreign Affairs,Vol.99,No.4,2020,p.138.自由制度秩序短期内仍将继续下去。美国可能不再是唯一的超级大国,其影响力取决于能否提供一套互利的制度框架,而重回大国竞争的老路意味着美国终将失去制定国际规则的能力。尽管特朗普政府退约和英国退出欧盟被认为是自由制度秩序受到挑战甚至威胁的证据,但这种退约本质上受到地缘政治博弈的强烈影响,国际制度权威一直对成员国是否退约决定产生影响,因此,美欧国家退出国际制度并不是一个新现象。②Benjamin Daßler and Tim Heinkelmann-Wild,“International Authority,Democracies,and Exit from International Organizations,” Paper Prepared for the Political Economy of International Organization (PEIO)Online Seminar,February 9,2021,pp.1-41,https://www.peio.me/wp-content/uploads/2021/papers/PEIOo21_paper_69.pdf.同时,自由制度秩序尚具有可调试的部分纠正能力,美国时常表态在承认差异化的基础上与盟友塑造具有一致立场的国际秩序。但自由制度秩序存在结构性缺陷,美国总是利用国际制度把胁迫的行为转变为合法的统治,因此自由制度秩序的调适效度有限。

自由制度秩序的未来不仅取决于美国的制度行为,还取决于中美博弈以及与其他国际制度的协调。自由制度秩序的根基正在被侵蚀,出现了制度权威、制度合法性和制度绩效等方面的衰退。尽管国际制度可以在缓解中美竞争方面发挥一定作用,比如澄清竞争规则、保持沟通渠道畅通,但由于美国的原因,这种制度功能仍然有限。同时,自由制度秩序的所谓改革进展不大,至少从国际层面来看,容纳权力变动和利益分配变化的更具包容性的全球秩序前景尚不明朗。此外,自由制度秩序能否继续延续下去,还取决于其能否与基于《联合国宪章》的国际制度秩序进行协调。

(二)以《联合国宪章》为核心的国际制度秩序

国际秩序安排具有双面性:有政治的一面,也有法律的一面。国际法是国际秩序的规范基础,构成现有国际秩序的基本保障。法律正当性是现有国际秩序运转的保障,通过约束国家行为,成为国际秩序转型的稳定因素。联合国主导的秩序以国际法作为国际互动的基本框架,通过塑造崇尚法律、反对强权、规则约束等方式实现一种法治秩序。现有国际法既是二战后国际秩序的法治基石,也是国际秩序转型期回应新兴国家合理诉求的可信保障。新兴国家可以利用国际法在国际社会中形成“公正与善良”的形象,为塑造自身的引领地位提供合适的观念工具。国际法试图摆脱自由制度秩序的束缚,力图推动公正、和谐、平等、自由的国际法治秩序。当前,国际法在国际秩序转型中的基石作用凸显,国际法通过清晰公正地配置权利义务、塑造规则体系、推进规则意识,可以逐步形成均衡稳定而又可预期的国际秩序。

作为最具有普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织,联合国是二战后国际秩序的基础。联合国确认了人类社会共同的价值理念,奠定了国际法真正普适性的坚实基础,为国际社会提供了一套体现公平正义的全球性法律体系。联合国作为国际合作的平台不仅加强了基于国家利益的传统外交规范,而且对国际制度秩序产生了重要影响。联合国通过联合国大会、安全理事会、国际法院、国际法委员会等机构共同推动国际制度建设,促进基于国际法治的联合国制度不断发展,为国际和平与发展提供了制度保障。①张磊:《中国重返联合国五十年:发展历程与演进逻辑》,《国际观察》2021年第5 期,第31 页。在思考“联合国是浪费资源,还是对全球秩序至关重要”这一问题时,有必要从其活动的各个实质性支柱:国际和平与安全、人权与人道主义行动以及可持续发展中说明其成就和缺点。联合国在国际秩序中的地位毋庸置疑,没有联合国,当代世界又将何去何从?②Thomas G.Weiss,“Would the World Be Better Without the UN?” Journal of International Affairs,Vol.70,No.2,2017,p.30.

基于《联合国宪章》为核心的国际秩序与自由制度秩序之间具有一定关联性。有西方学者认为,联合国是美国构建所谓自由制度秩序的标志性组织,联合国成立时,其结构反映了当时占主导地位的权力关系,又反映了各国人民渴望和平的愿望。③保利娜·克尔、杰弗里·怀斯曼编:《全球化世界的外交:理论与实践》,张清敏译,上海:上海人民出版社,2021年,第366 页。联合国也是最接近实现自由主义者所鼓吹的普遍主义机构,但实际上后来严重受限于美苏冷战。需要指出的是,《联合国宪章》所确立的国与国间的基本行为准则从本质上与西方所谓自由制度秩序划清了界限,同时,联合国的普遍制度属性又为各国平等合作创造了条件。今后,以联合国为代表的制度秩序将与所谓自由制度秩序共存,而联合国也能为西方国家与新兴国家提供在国际制度内开展特定议题合作的平台。

(三)正在形成中的基于“一带一路”制度实践的国际秩序

共建“一带一路”正在成为中国参与国际秩序建设、促进全球共同发展的中国方案。“一带一路”制度建设是“一带一路”倡议高质量发展的必然要求和内在诉求,也是中国推动国际秩序改革的重要切入点。8年多来,“一带一路”成为范围最广、规模最大的国际合作平台,已经开始在沿线地区逐步形成一个基于“一带一路”制度建设的国际秩序。截至2021年11月,共有172 个国家和国际组织与中国签署了200 多份共建“一带一路”合作文件,推动建立了90 多个双边合作机制。中国已与13 个“一带一路”沿线国家签署了7 个自贸协定和56 个投资协定,持续深化双边、区域经贸合作,加强规则对接。①俞建华:《以规则建设推动“一带一路”经贸合作》,《人民日报》2021年11月17日,第14 版。“一带一路”制度建设成果不断凸显,和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的理念和主张写入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等国际制度成果文件中。“一带一路”国际制度建设已经初步形成了以“一带一路”国际合作高峰论坛为核心,以亚投行、丝路基金为载体,以金砖银行、上合组织银联体为支撑的多层国际制度体系。通过“一带一路”制度建设,以政策沟通为途径,凝聚规则发展的共识,基于共商共建共享基本原则的“一带一路”国际制度秩序正在沿线地区形成之中。

为积极推动“一带一路”制度化进程,2021年11月19日,习近平主席在第三次“一带一路”建设座谈会上强调,探索建立更多合作对接机制,推动把政治共识转化为具体行动,把理念认同转化为务实成果。②《习近平在第三次“一带一路”建设座谈会上强调以高标准可持续惠民生为目标继续推动共建“一带一路”高质量发展》,《人民日报》2021年11月20日,第1 版。中国加大了“一带一路”与现有国际制度对接的力度,2021年以来,中国已决定申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),展现了中国积极参与国际经济特别是数字经济合作及相关规则制定的建设性姿态。根据中国官方的表述,“一带一路”涵盖“健康丝绸之路”“绿色丝绸之路”“数字丝绸之路”“和平丝绸之路”“网上丝绸之路”和“冰上丝绸之路”等不同类型,这些类型和领域已经逐步形成了相互尊重、发展导向、互利合作的国际协商制度。

“一带一路”在沿线地区正在形成的制度秩序与所谓自由制度秩序存在明显差异,但没有必然冲突。西方有学者认为,“一带一路”虽然原则上不排斥西方参与,但将贷款和投资与“一带一路”挂钩,这种依赖关系会形成一种独立于自由制度秩序的平行秩序,二者将开展激烈的制度竞争,且这两个秩序之间的竞争与美苏冷战不同。他们甚至鼓吹国际制度无法充分弥合这一新出现的分歧,很难预防冲突,也不会防止中美新冷战。③David A.Lake,“Whither the Liberal International Order? Authority,Hierarchy,and Institutional Change,” Ethics &International Affairs,Vol.34,No.4,2020,p.462.但是,“一带一路”制度化进程中逐步形成的沿线秩序安排本质上与现有制度秩序并不冲突,中国融入国际制度秩序的过程是接受和遵守公认的国际法的过程,中国的“一带一路”制度实践与其他国家一样,更多的是具有共识的合作诉求,推动构建全球发展伙伴关系。

三、迈向人类命运共同体的新多边制度秩序

(一)基于人类命运共同体的新多边制度秩序的现状

人类命运共同体不仅仅是一个理想符号,而是世界安排的客观需求,人类命运共同体理念就是一个关于世界秩序的理念。当前,国际转型过渡期与我国发展历史交汇期相互交织,面对大变局的世界和新时代的中国,中国应推动建设什么样的世界,构建什么样的国际关系?面对这个问题,中国提出构建人类命运共同体,揭示了世界各国相互依存和人类命运紧密相连的客观现实。人类命运共同体勾勒出未来国际秩序的蓝图与愿景,是中国的国际秩序观,也是中国推动国际秩序转型的远景指南。

构建你中有我、我中有你的命运共同体是国际制度的必然诉求。通过国际制度凝聚认同,形成实践合力,是高质量发展“一带一路”可着力开拓的重要方面。当前,构建网络空间命运共同体、人类卫生健康共同体、人与自然生命共同体和全球发展命运共同体等不同类型命运共同体均需要国际制度进行支撑。以“一带一路”国际合作高峰论坛、金砖国家、上海合作组织、亚洲基础设施投资银行等若干国际组织为重点率先构建人类命运共同体,在议题设置、规则制定、理念引领、方案实施、过程协调、争端解决和危机管控等方面坚持平等性原则,需要恰如其分地发出中国声音,阐明中国立场、倡议或支持的国际制度的内涵、实质、目标、价值与路径,打造基于人类命运共同体的新多边制度秩序。①王明国:《人类命运共同体的国际制度基础》,《教学与研究》2021年第5 期,第75—84 页。

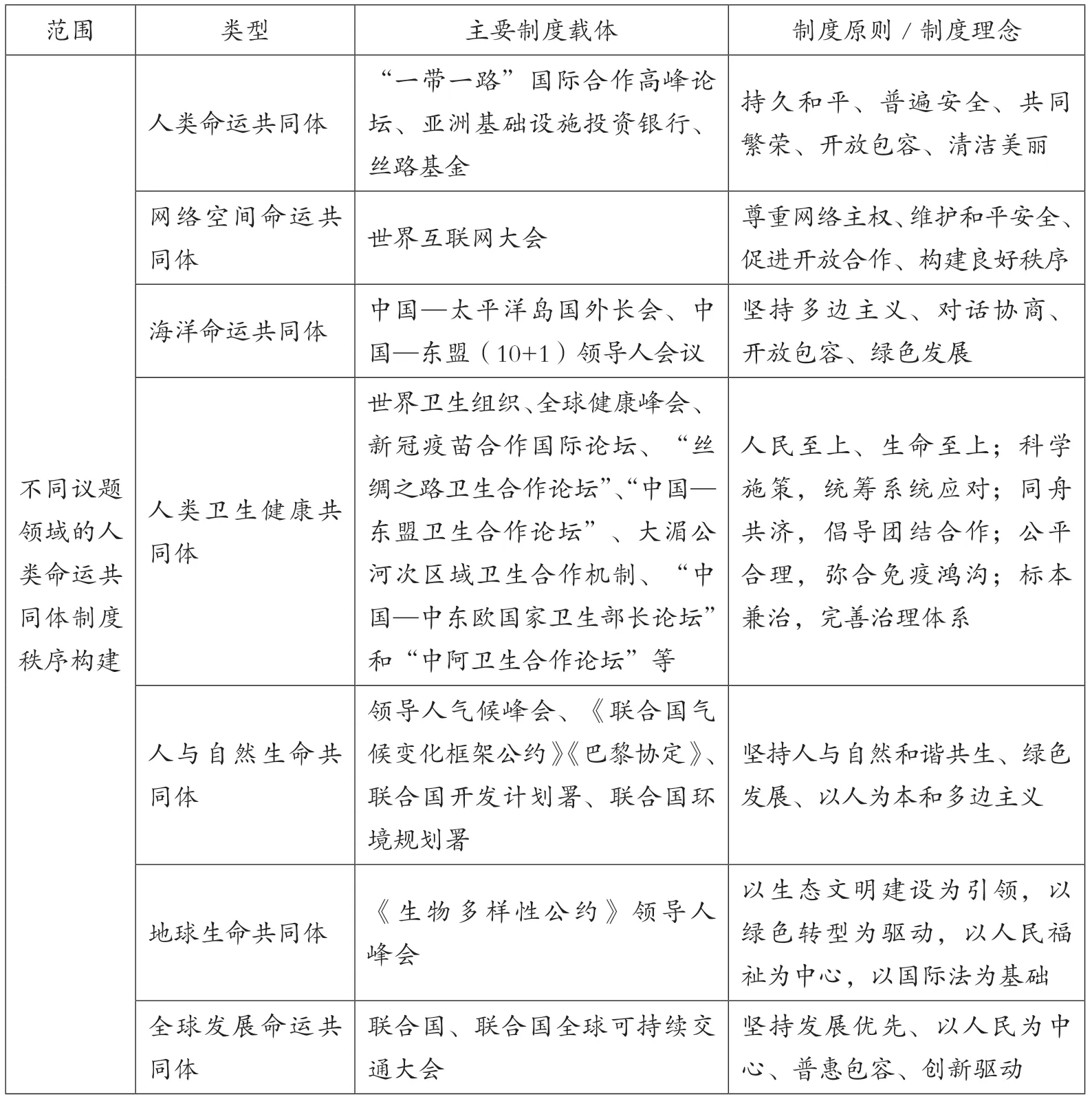

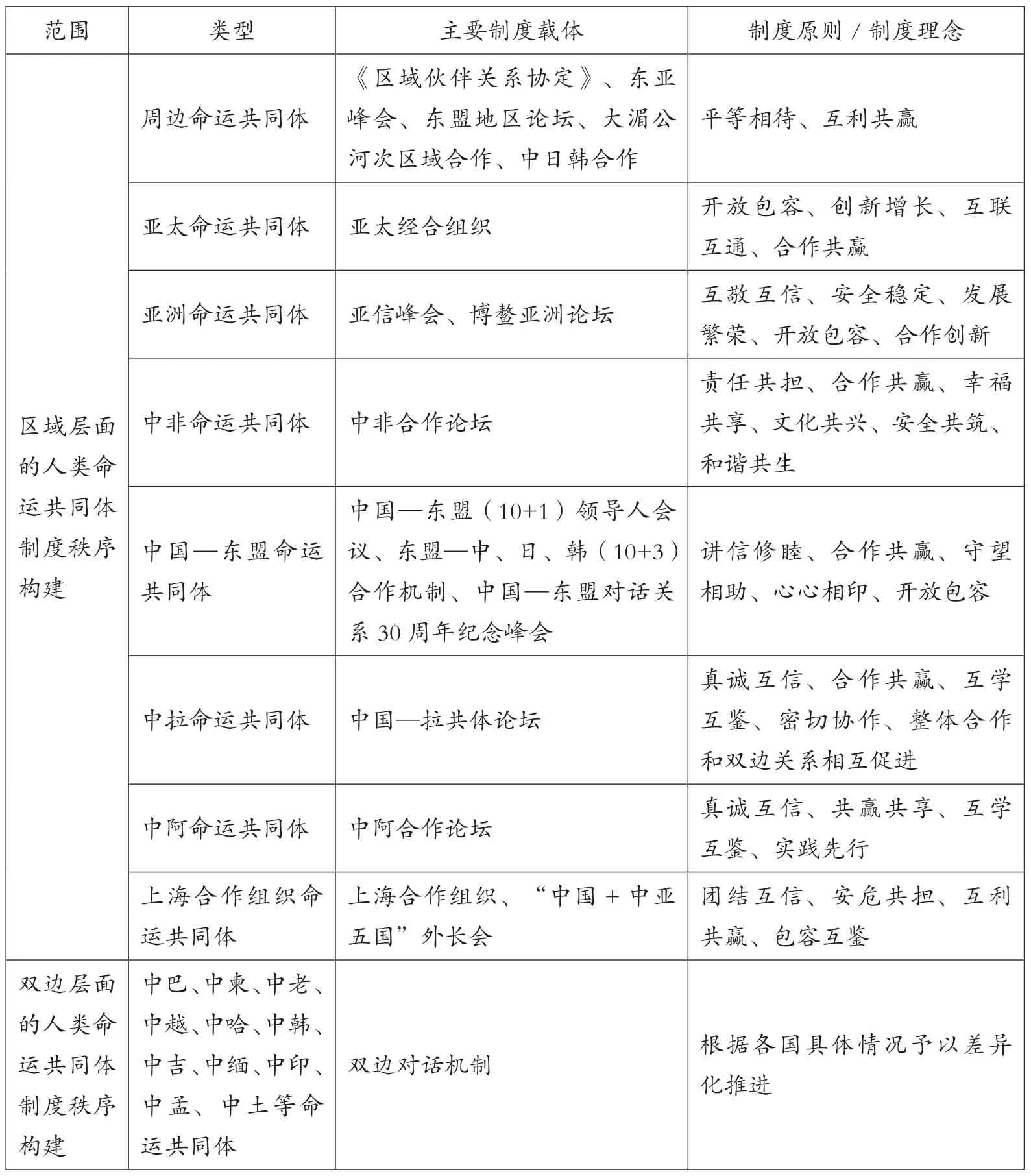

以整体性意识、全球化思维和全人类情怀打量这个世界,正是人类命运共同体所提供的新型世界观。中国正从全球、地区和双边层面推动人类命运共同体,形成三线支撑、点线配合的协调合作局面。在不同问题领域,分别打造网络空间命运共同体、海洋命运共同体、人类卫生健康共同体、人与自然生命共同体、全球发展命运共同体,做到全局视野、全盘运筹、综合规划、均衡评估,实现利益共生、权利共享、责任共担;在不同区域,分别构建周边命运共同体、亚洲命运共同体、中非命运共同体、上海合作组织命运共同体,根据不同地区的实际情况,坚持原则性和策略性相统一,做到分众化、差异化、精准化实施,坚持渐进性发展,以探路者方式努力实现差异性一体化;在双边层面,针对不同国家、不同阶层、不同人群分别构建中巴命运共同体、中柬命运共同体、中老命运共同体等,双边命运共同体是中国朝着构建人类命运共同体前进的重要组成部分,可以在合作中寻求共同利益,在沟通中增进理解互信,在对话中提升彼此关系。当前,这些领域和层面均有相应的国际制度载体,实现制度对接和规则联通,通过国际制度平台由点及面,连线成网,相互交织,经纬相连,构建全方位、立体化、多样性的人类命运共同体制度秩序。具体如下表1所示:

表1 基于人类命运共同体的新多边制度秩序构建示例表

(续表)

(二)基于人类命运共同体的新多边制度秩序的内涵

基于人类命运共同体的新多边国际制度秩序与西方主导的自由制度秩序相对比,西方制度秩序坚持封闭排他、维护西方利益,是一种旧多边制度;新多边制度秩序坚持开放包容、捍卫各国共同利益,是一种新型的制度类型。包括《联合国宪章》在内的现有国际制度只要为国际社会所公认、反映广大民众的呼声、维护全人类的共同利益,就可以被认为是与新多边制度秩序内涵相一致的,因此,并不是只有中国自己创建的国际制度才是新多边制度。基于人类命运共同体的新多边制度秩序具有如下内涵:

一是坚持以真正的多边主义为核心。人类命运共同体坚持真正的多边主义,倡导开放包容和互惠互利,坚持以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的多边主义国际秩序,与“合则用、不合则弃”的伪多边主义行径从根本上区分开来。践行真正的多边主义,尊重国际关系基本准则,反对拉“小圈子”,遵守公认的国际法和实施国际规则构成了基于人类命运共同体的新多边制度秩序的最显著特征。

二是坚持国际规则由各国共同制定。这一秩序由各国共同制定的国际制度和规则所框定,人类命运共同体超越民族国家意识形态,强调世界只有一个秩序,就是以国际法为基础的国际秩序。如果没有有效的国际制度秩序,就不可能有国家主权平等、文明多样性、国际关系民主化的普遍要求。国际规则应该由各国共同制定和遵守,习近平主席指出,“国际规则只能由联合国193 个会员国共同制定,不能由个别国家和国家集团来决定;应该由联合国193 个会员国共同遵守,没有也不应该有例外。”①习近平:《在中华人民共和国恢复联合国合法席位50 周年纪念会议上的讲话》,《人民日报》2021年10月26日,第2 版。

三是坚持国际规则制定权和收益由所涉国家共同分享。各国利益共生、权利共享、责任共担,国际发展成果应更公平惠及每一个国家每一个人。人类命运共同体的国际制度基础体现在制定规则的深度上,各种成型的制度对不同领域中国家行为、交往以及社会结果的规制达到较深程度,国际交往与互动的各个环节均制定了得到各国所认可的规则,基于规则的国家行为成为多数国家的集体行为。②李慧明:《人类命运共同体与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2021年第8 期,第31 页。因此,基于人类命运共同体的新多边制度秩序既坚持以《联合国宪章》为核心的国际秩序,也不断通过“一带一路”国际制度建设实践进行探索,引领全球治理朝着正确的方向发展,致力于建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

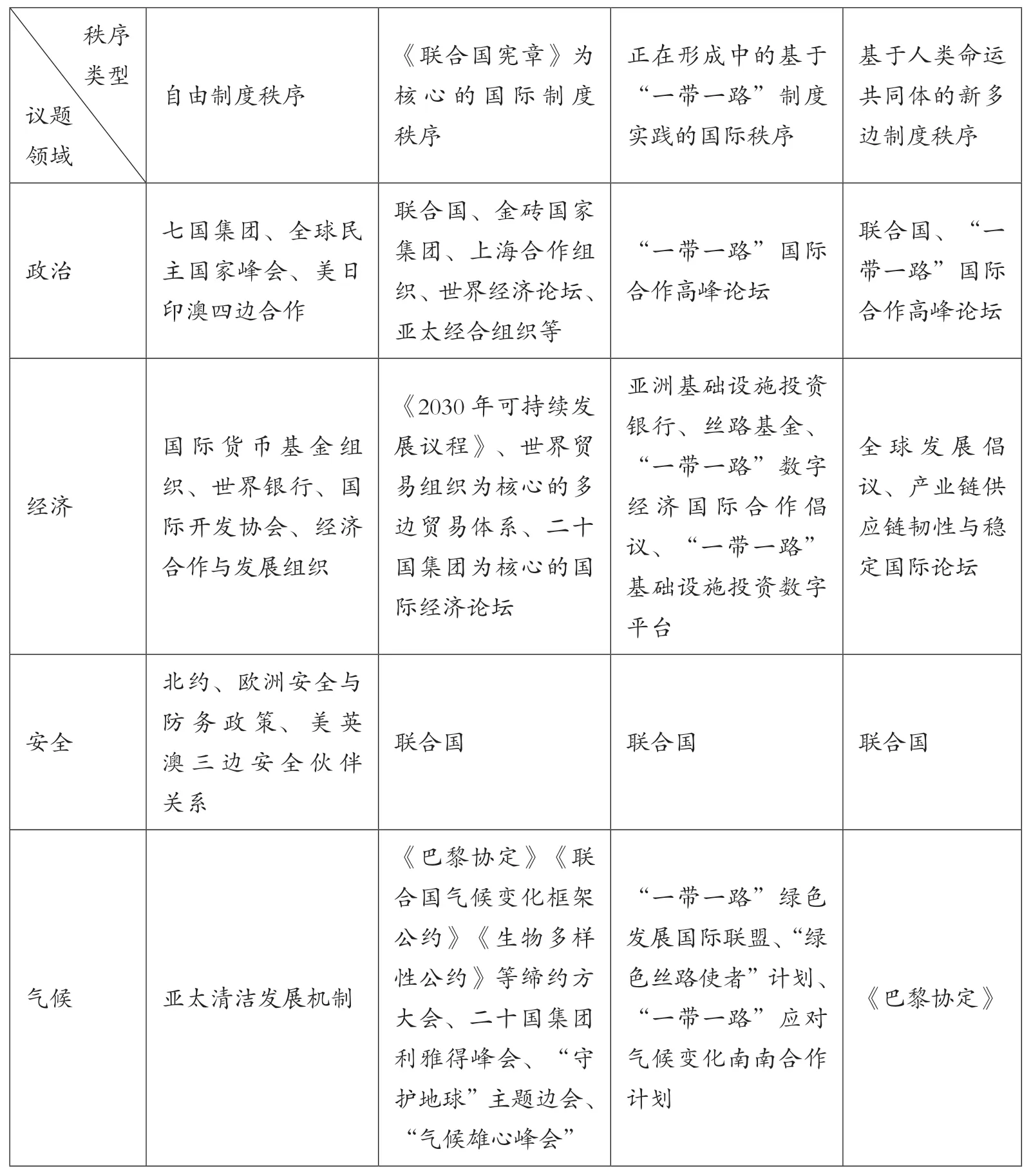

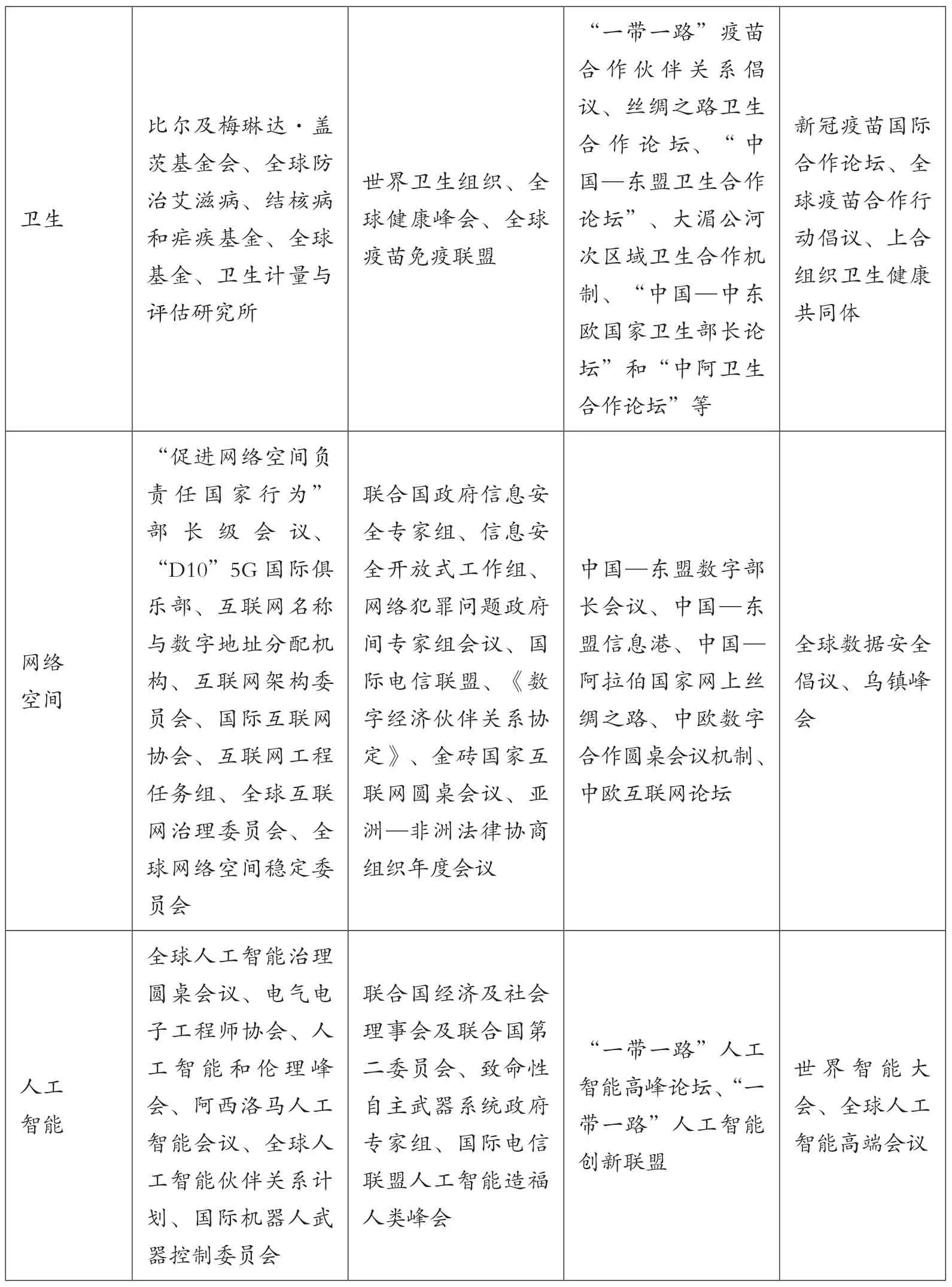

总体而言,人类命运共同体作为一种理念,在规范意义上要求国际制度包含如下品质和特性:坚持相互尊重与平等协商;坚持责任共担与利益共享;坚持发展导向与合作共赢;坚持统筹协调和包容互鉴。国际社会公认的国际法和国际关系基本准则都可以纳入人类命运共同体之中。具体而言,人类命运共同体的价值理念在安全上与《联合国宪章》倡导的会员国主权平等、和平解决国际争端和不得首先使用武力等理念相一致,在发展上与“联合国2030 可持续发展目标”紧密相连,在文化上搭建文化桥梁、摒弃文明偏见,与联合国教科文组织倡导的文明多样性和文化融通观一致。总体而言,人类命运共同体反映出中国坚持构建具有中国特色的国际制度秩序,这是在对自由制度秩序总体批判和部分吸收的基础上,坚持以《联合国宪章》为核心的国际制度秩序,总结“一带一路”国际制度建设的经验,朝着基于人类命运共同体的新多边制度秩序演进。可以对不同类型国际制度秩序在不同议题领域进行全面比较,更进一步明确基于人类命运共同体的新多边制度秩序的内涵,如下表所示:

表2 不同议题领域的不同类型国际制度秩序对比

(续表)

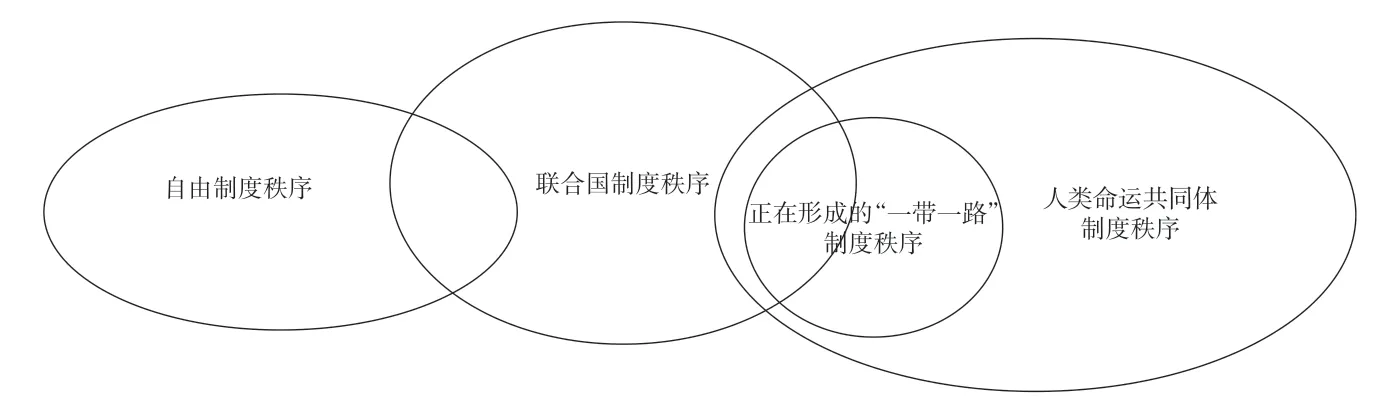

不同类型国际秩序的未来演进值得关注。一方面,这些国际秩序均有可能同时存在。国际秩序在不同层面和不同地区具有不同的形态和特征,秩序共存已经成为国际秩序的重要特征。另一方面,这些不同类型国际秩序可能产生交叉重叠、制度互补,甚至层层递进的关系。随着中美在国际制度领域较量加剧和秩序转型加速,全球层面的普遍性国际制度、超国家的俱乐部制度模式和地区层面的区域机制共同发展,国际社会面临更加分散化和碎片化的国际秩序。各种秩序之间内在关联示意图如下:

图1 国际制度秩序类型的内在关联示意图

四、国际制度秩序的未来发展

我们正在经历一个时代的变化,旧的世界秩序正在让位于一个新时代,即将到来的秩序轮廓仍然模糊不清,其方向也不确定。然而,未来的国际制度秩序将会更多的“去美国化”,美国无法实现同质化的国际秩序,世界也不可能回到美国主导的排他性制度秩序之中。

其一,不同领域、不同类型国际制度秩序并存、交叉和部分重叠。一方面,以《联合国宪章》为核心的制度秩序与自由制度秩序之间存在交叉重叠。这两个国际秩序均是在东西方关系互动中产生的,在基本理念和具体实践之间存在紧张关系,在制度理念和制度运作上差异明显,美国主导的自由制度秩序无法取代以联合国为核心的国际秩序。同时,自由制度秩序与中国推动的“一带一路”国际制度建设可能存在竞争。另一方面,正在形成的“一带一路”国际制度秩序主张尊重和维护《联合国宪章》,致力于实现“联合国2030年可持续发展目标”与以《联合国宪章》为核心的制度可以形成一定程度上的互补关系。“一带一路”制度秩序不完全认可联合国的人权普遍性原则和“保护的责任”观点,而是更多地侧重周边国家和发展中国家,从共建国家的实际出发,尊重主权和多边主义。与联合国普遍强调的国际和平与安全、人权和发展形成鲜明对比的是,中国提倡国家强大、社会稳定和经济发展的三位一体模式。①参见Rosemary Foot,China,the UN,and Human Protection: Beliefs,Power,Image,Oxford: Oxford University Press,2020。

其二,国际制度秩序转型是缓慢的渐进过程,推翻现有秩序面临沉重负担。在最基本的层面上,秩序意味着单位之间的模式化或结构化关系。从模式或结构变化角度看,制度秩序转型尤其是制度生态的转型需要很长的时间,这涉及微观层面的实践变化,中观层次的组织形式变化,宏观层面上构成特定制度环境的制度生态变化。②Jozef Bátora,“States,Interstitial Organizations and the Prospects for Liberal International Order,”International Affairs,Vol.97,No.5,2021,p.1436.在所有这些层面上,实践、结构和环境都会在重组规则的互动过程中发生变化,国际规范和实践框架跨越了国际制度的传统边界。尽管权力出现转移,但当代国际体系的权力分散程度史无前例,权力的分散甚至延伸到恐怖组织、犯罪集团等非国家行为体,这些组织在国家边界内或跨越国界肆意行动,形成了“一个分解的世界秩序”或网格状世界。简言之,权力分散一定程度削弱了秩序转型的合力。中国不会选择推翻现有国际秩序,中国的崛起是机会而不是威胁,是融入而不是挑战。中国已经全面适应并深度融入现有国际秩序,同时中国坚决抵制自由化对国家主权利益的侵蚀,坚持中国特色社会主义道路的独特性。

其三,基于人类命运共同体的新多边制度秩序是国际制度秩序转型的未来选项与中国方案。这一未来选项具有现实的制度实践支撑,正在形成中的基于“一带一路”实践的国际秩序与基于人类命运共同体的新多边制度体系层层递进,是构建新多边制度秩序的起点和基础。据此,中国和各国共同推动建设一个“应然性”的理想世界,即基于人类命运共同体的新制度秩序。基于人类命运共同体的国际制度秩序意味着需要提高整个国际制度秩序的有效性与合法性,而这取决于国家间组织的彼此包容和相互配合。作为一种必然的“世界主义”道德关怀,所有行为体在国际制度秩序中都应平等。同时,只有包容性的国际秩序才会得到广泛认可,以西方为中心的秩序是排他性封闭秩序。与此同时,在当前中美激烈竞争、俄乌冲突升级的背景下,国际制度如何更好服务未来国际秩序的构建,确实需要拿出具有可操作性的行动方案,不仅需要关注国际制度的理想状态或应然状态,还要关注国际制度推动未来国际秩序构建的实际状况。

秩序在现代国际体系中不可或缺,至关重要。当前,百年变局叠加世纪疫情,世界进入动荡变革期,国际秩序处于面临何去何从的历史当口。由于新冠肺炎疫情延宕反复,世界经济均衡复苏面临前所未有的挑战,国际制度秩序面临深度调整的新压力。中美竞争加剧和俄乌冲突升级产生了深远影响,不少人担心西方自由制度秩序即将终结,世界将回归到民族主义较量或区域集团割据的状态。总体上,自由制度秩序受到来自内部质疑和外部挑战的双重压力,已经在动荡中逐步走向衰落,将沦为仅限于欧美地区的一种区域秩序。在此背景下,国际秩序未来走向备受关注,但一个新的秩序尚未完全实现,未来可能是多节点的国际秩序、去中心的全球体系和多形态的全球主义。①阿米塔·阿查亚、巴里·布赞:《全球国际关系学的构建:百年国际关系学的起源和演进》,刘德斌等译,上海:上海人民出版社,2021年,第270 页。无论何种类型的秩序,国际制度将是其中的核心组成。总之,多边制度秩序是迄今为止最合理的秩序形态。近期来看,一种适应时代发展的新多边制度秩序更有可能成为未来世界的主导秩序;②秦亚青:《世界秩序刍议》,《世界经济与政治》2017年第6 期,第11 页。长远来看,基于人类命运共同体的多边制度秩序是最合理形态的秩序选择。国际社会应该和衷共济、和合共生,共同构建基于人类命运共同体的新多边制度秩序。