多工序制造系统的装夹工艺规划研究综述

2022-09-19张国政周元枝杨磊

张国政,周元枝,杨磊

(安徽机电职业技术学院机械工程学院,安徽芜湖 241000)

0 前言

多工序制造系统是涉及数控加工设备、夹具装置、刀具、测量装置等复杂的系统,从信息的角度出发,如何合理利用柔性化资源,针对某类大规模定制和大批量生产模式下进行工艺规划标准化设计,是当前计算机辅助工艺规划设计的重要研究内容。面对自动化生产线需求,在多工序制造系统自动工艺规划方案中,装夹规划方法和现代自适应性高的柔性夹具设计是核心研究内容,也是当前智能制造和云制造发展亟待解决的技术难题之一。

多工序制造系统的自动规划工艺方法有很多,最终的目标是能够运用计算机辅助手段代替传统人工经验累积式的方式来优化规划工艺路线,但零部件的形状、结构、类别也是多样的,采用计算机辅助自动规划工艺固然可以替代人工,但仍然局限于人工经验的积累。计算机辅助工艺规划的方法多从GT技术、CBR技术和ES技术等开展研究,在这些研究中,对回转体采用复合零件法和对非回转体采用的复合路线法,均可采用零件分类编码技术实现计算机辅助工艺规划,但受限于零件种类繁多,需要编制各种类型代码实现工艺的自动规划,故只能满足单一品种或相似类型的产品零件进行自动工艺规划。ES技术是一种最为理想的工艺自动规划技术,但所需信息量巨大,目前很难实现,但云计算、大数据技术的发展应用必将完善ES技术,为未来云制造的实现奠定基础。为此,考虑到装夹是工艺划分的重要影响要素,近年来装夹工艺也逐步受到重视。作者从零部件数字信息模型建立、特征工艺设定、制造资源能力分析、装夹工艺规程生成等方面对装夹规划和柔性夹具设计研究成果进行综述,为未来制造技术应用研究提供参考。

1 装夹工艺规划研究

1.1 零件数字信息模型建立

二维零件是传统多工序加工工艺规划研究的主要对象,对于复杂零件来说,尤其是多工位零件具有孔、倒角、沟槽、型腔、凸台、曲面等特征,利用二维零件图难以直观地表达零件的工位信息。为此,三维工件模型作为多工序工艺规划的载体越来越受到研究人员的重视。三维工件模型信息不仅能直观反映其结构形状,还包括几何尺寸信息和精度信息,常用三维建模软件有CATIA、UG、Pro/E、SolidWorks等。建立零件三维模型关键是识别其工艺特征,为其工艺规划提供信息。MBD(Model Based Definition)技术是一种将三维零件设计定义、工艺描述等信息进行数字化定义,为零件三维数字信息转化为工艺规划依据提供一种有效技术途径。曾红、崔学淼采用UG/Open API及NX Open相结合的UG二次开发方式,开发了 MBD工艺辅助设计系统。大多成熟三维CAD软件都具备二次开发接口,可实现此类功能。在企业实际应用中,武汉船用机械有限责任公司应用MBD和NX UG实现燃气轮机制造技术应用。北京航空航天大学乔立红等基于MBD技术,提出一种能全面描述和表达工艺信息的三维工艺模型MPM(Manufacturing Process Model)。上海交通大学周新杰等提出运用MBD等多种技术构建了基于模型、数据、知识的设计与制造协同集成模型。为此,MBD成为零件和产品三维数字信息模型建立的关键技术,尤其在汽车设计制造领域应用最为广泛,在飞机设计与制造、运载火箭、机器人等高科技领域也得到应用。

在计算机辅助工艺规划中,基于MBD技术的零件三维工序模型建立成为当前研究热点。早期学者JAIN、KUMAR在CAPP系统中初步建立三维工序模型,随着计算机智能算法的推广及应用,诸如遗传、模拟退火、神经网络、蚁群搜索等算法,使CAPP系统开发逐步趋于成熟,在大型企业的汽车制造、船舶制造、飞机研制等领域广泛应用。零件制造的智能化,起源还是零件数字模型,诸如零件生产类型、加工面特征、属性(包括材料、结构、形状、尺寸精度、形位精度、表面精度、技术要求等)等信息,MBD技术可以将设计与制造集成,还融合了过程模拟和产品标准及规范等。在三维CAPP系统开发中,可以运用MBD技术实现零件制造特征体、加工元体及属性邻接图相关联,生成三维中间工序模型,由零件三维设计模型生成三维工序模型。

但在装夹工艺规划中,影响装夹规划的重要因素还有零件工位。工位通常被定义为工件与夹具或设备的可转动部位(如旋转工作台等)相对于刀具所处的位置,每次对应一个位置表示占据一个工位。为了表达工件上加工表面具有几个位置信息,张国政等提出采用加工特征面单位法矢量判别方法,规定外法矢量方向为正方向,即刀具远离工件加工表面的方向,这与数控机床坐标轴所规定的运动正方向相同,并规定用内单位法矢量表示特征加工面的轴向切削进给方向,通过矢量的点积判断工件各特征面主方向是否一致,以此确定工件特征加工面的工位。

由此可见,MBD技术是零件三维工艺规划的主要方法之一,但在解决装夹工艺中工位信息判别方面需要进一步探索。

1.2 零件特征工艺设定

零件特征工艺设定是为工艺规划提供加工路线等信息,零件特征加工面可划分为四类:外圆柱(锥)面、内圆柱(锥)孔面、平面(含台阶、沟槽、键等)和其他成形面(包括球面、曲面、螺旋面等)。各特征面可以看成是某个母线(如直线、圆、弧线等)按照某种轨迹以一定速度、′、″而构成的,如图1所示。母线1可由直线或圆弧线等构成,在母线1的基础上,由数控机床控制刀具按照轨迹2(或2、2′、2″)以速度(或′、″)制造出零件特征面,而其精度则由其加工路线确定。

图1 零件特征面形成示意

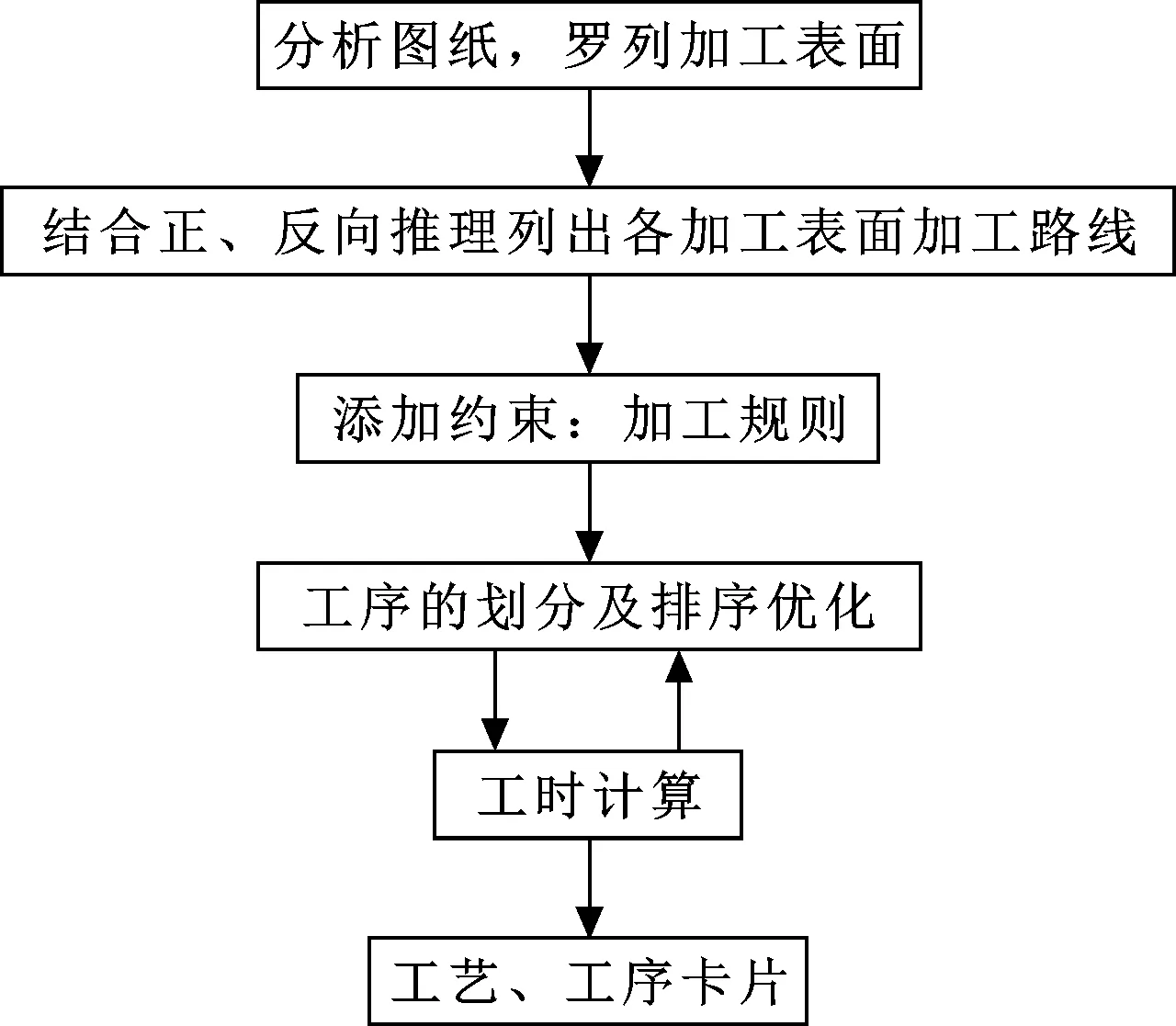

在充分考虑零件特征属性前提下,比如平面加工路线有“粗车、精车”或“粗铣、精铣”,也可能是“粗铣、半精铣、磨削”等,主要由零件特征面具体形状和精度来确定,这就需要定义或设定零件特征工艺来规范其加工方法及路线。零件特征工艺不仅包括零件特征加工面定义,还包括特征加工面所需的加工方法、路线及其所涉及的机床和刀具等制造资源及其加工参数等信息的加工元定义。人工经验式设计零件加工工艺流程如图2所示。步骤一,通过零件图纸分析罗列加工表面,类似于CAPP系统中识别特征加工面。步骤二,根据机械加工工艺手册所提供的加工方案列出各加工表面的加工路线,经验丰富者直接采用所谓正向推理方式,即从毛坯面到零件设计面的加工路线选择,一般工艺人员结合零件设计面的公差等级、表面质量及适用范围来反向推理出所需加工路线至毛坯面,正、反向推理可以相互验证,类似于CAPP系统中加工元确定。以上两个步骤在计算机辅助设计中相当于零件特征工艺设定环节。步骤三,添加“先面后孔、基面先行、先粗后精、先主后次”等基本加工规则,以便开展步骤四的工序划分及排序优化,步骤五中工时计算也影响步骤四中工序排序优化,以追求最小工时为目标是提高生产效率的最佳方法。步骤三至步骤五都是工序生成的逻辑推理和运算环节,这也是CAPP系统研发的核心和技术难点。最后一个步骤就是输出工艺过程卡片和相应的工序卡片。

图2 零件加工工艺设计流程

零件特征工艺设定是识别制造特征面转化成加工元的过程,但每个加工元并非是完整的一道道工序,需要按照工艺规则及原理进行排序和优化,借助于计算机智能算法处理能力,主要有模糊聚类、遗传算法、BP神经网络、规则和混合算法、时间向量等,进而为三维CAPP系统研发提供理论基础。在现代数控加工工艺规划中,装夹次数规划是制约工序模型的重要因素,尤其是柔性高的数控机床,一次装夹完成多个特征面加工是其重要特性。为此,如何利用装夹次数多寡为约束或目标,进而根据零件特征工艺设定规则来优化装夹工艺方案也是当前计算机辅助装夹规划的热点,如高博等人运用智能水滴、文化基因、聚类等算法进行装夹规划,进一步完善了装夹工艺规划理论,而在装夹次数与加工元定义方面仍需进一步研究。

1.3 制造资源能力分析

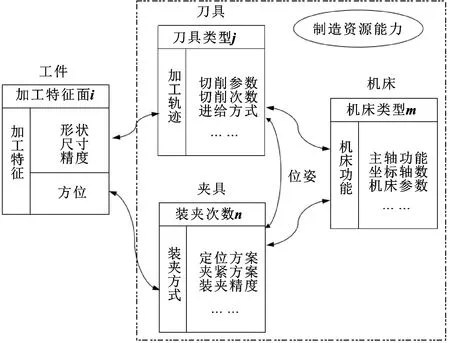

企业实际制造资源能力及其动态变化也是影响工艺规划的重要因素,因此,制造资源能力分析也是装夹工艺规划的重要研究内容。机床、夹具、刀具等都是制造资源重要组成部分,不同类型机床、夹具或刀具对装夹工艺规划都有重要影响。文献[26]将机床、刀具及其更换次数、资源消耗作为评价因子构建目标函数进行优化。文献[27]在免疫遗传算法基础上,运用前趋图描述工步关系指导初始工艺路线生成,引入自适应平行变换算子指导加工方法和制造资源的动态调整,并通过回转体零件验证算法有效性。柔性化的制造系统可以更好地适应市场的多变需求,其装夹工艺可重构性强,在多工序制造系统中,要充分考虑和合理利用制造资源能力,不同的制造资源能力可形成不同的加工组织特征,进而构成不同的装夹工艺方案,即制造资源能力影响加工特征的加工方法选择和确定。制造资源能力模型包含了数控机床、数控工艺装置(如夹具、刀具等)及其他,而加工特征体现在每个加工特征面的形状、尺寸、精度和方位,确定加工特征面的形状、尺寸、精度是由相应刀具类型的加工轨迹确定,加工特征面的方位是由装夹工件的夹具确定的,工件可能需要次装夹,而刀具是安装在机床主轴或刀架上,夹具安装在机床工作台上,工件的加工特征就由刀具和夹具的位姿确定,进而建立了加工特征与制造资源能力的关系模型,如图3所示。

图3 加工特征与制造资源能力关系模型

制造资源能力分析是加工线平衡问题(Transfer Line Balancing Problem,TLBP)的核心,以制造资源能力中一些关键要素为约束,通过聚类、多色集合理论等分析方法建立一个或多个优化目标的数学模型,并以遗传算法、蛙跳算法、狼群搜索算法、布谷鸟搜索算法、启发式算法等自然科学原理和法则所构建的智能算法进行推理和运算,进而得到与实际应用值更加接近的优化目标,这是TLBP的主要解决思想和方法。例如,文献[28]建立了操作优先关系、工位限制、操作同工位、工位能力等为约束,以设备配置数、生产节拍、生产线平衡率为优化目标的柔性加工线数学模型,并通过多目标遗传算法进行求解,其优化结果在某发动机缸体应用中得到验证。

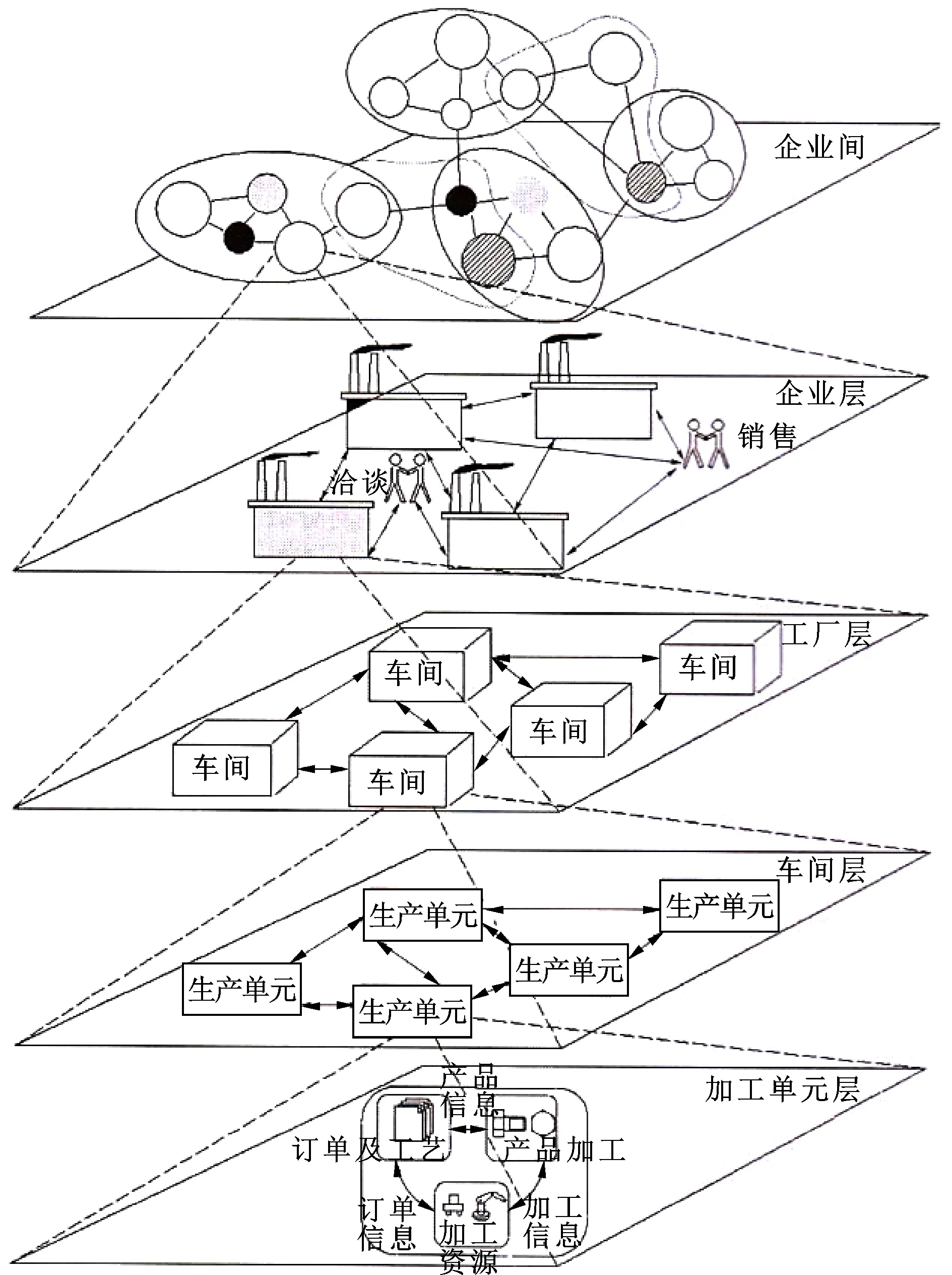

制造资源能力的强弱能反映加工、制造单元柔性的好坏,这是衡量柔性制造单元(Flexible Manufacturing Cell,FMC)的重要指标之一。例如,加工中心配备多个交换工作台及相关装置,在一定时间内无人操作下完成加工,这类加工单元可认为是FMC。在此基础上,再增加数控机床、工业机器人、传感器和控制装备等数字化设备,建立物料自动输送系统,通过网络实现设备间数据交换和共享,具备数据自动采集、保存和分析功能,这就构建了柔性制造系统(Flexible Manufacturing System,FMS)。可以认为FMS具备智能生产线的功能,可实现长时间无人化加工,满足多品种产品零部件的自动化生产需求。在此基础上,如果再建立制造执行系统(Manufacturing Execution Systems,MES),实现计划、调度、质量、设备、生产、能效全过程闭环管理,这就构建了数字化车间或智能车间。在此基础上,如果再建立企业资源计划系统(Enterprise Resource Planning,ERP),实现产品供应链、物流和成本等企业经营管理的优化,使得产品从市场分析、生产规划、决策部署、产品设计、产品制造、产品营销等各个环节形成一个完整的生产制造系统,这就构建了智能工厂。MES系统和ERP系统主要以调控管理为主,从先进制造技术层面上来看,还需要一种能够管理产品零件数据信息(包括零件设计、分析、制造的CAD/CAE/CAM,工艺规划、装夹分析的CAPP/CAFD等)的软件,这就是产品数据管理(Product Data Management,PDM),这基本上就构成了现代集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing Systems,CIMS),可以认为是智能工厂更为完善的系统。智能工厂是企业的核心,需要企业内部各部门之间进行协作,以及需要协作的企业之间关联,从而支持这个产品生命周期的管理,这就是产品生命周期管理(Product Lifecycle Management,PLM)。以上所分析的即为先进制造业中最为典型的离散型智能制造模式,赵付青等将此划分为分布式制造的层次结构,如图4所示。可见,制造资源能力是离散型智能制造模式最核心的基础单元。

图4 离散型智能制造模式

1.4 装夹工艺规程生成

装夹工艺规程生成的目的就是确定产品零件加工所需装夹次数、合理性、位姿及加工工序等内容,也可以认为是以装夹次序为主线的工艺规划。融亦鸣等将其研究分别集中在装夹约束、决策策略、公差建模、信息集成等方面。其中,装夹约束受到零件几何特征、加工工艺特征及制造资源能力等因素影响,具体的约束要素要根据具体情况来确定,若零件几何形状简单,加工特征面较少,一般只考虑零件几何特征约束即可,这也是传统夹具设计所要考虑的因素。决策策略是计算机辅助工艺规划的关键,涉及逻辑推理、运算等核心技术,是决定装夹工艺规程能否生成的关键,如前文所述的GT技术、CBR技术和ES技术等,秦国华、张卫红在其专著中也做了详细介绍,除此之外,张发平等基于扩展有向图,建立了零件的公差信息和基准—加工特征关系的数学表达模型,为自动装夹工艺规程规划方法又提供了新的思路。公差建模既是装夹工艺规程生成的约束,也是保证零件加工质量合格的目标,HUANG、GU和CHOUDHURI、DE METER分别对装夹布局和规划进行公差分析,HUANG等利用图论方法进行装夹规划分析,张发平等和许本胜等利用图论进行公差分析和制造资源能力模型,建立了工件装夹工艺生产算法。信息集成的目标是将生产制造各模块子系统信息有效集成,实现各模块子系统间的协调优化,数据和信息共享,需要建立一套信息互换标准和大数据库,以便于各类数据信息采集、存储、处理和调用。由此可见,装夹工艺规划规程自动生成是集约束、目标、推理、运算、判别、智能优化等功能于一体的系统,当前研究应用主要集中在汽车发动机缸体等关键零部件上。

2 柔性数控工艺装置设计

2.1 多件装夹装置设计

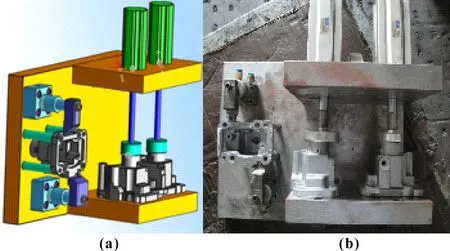

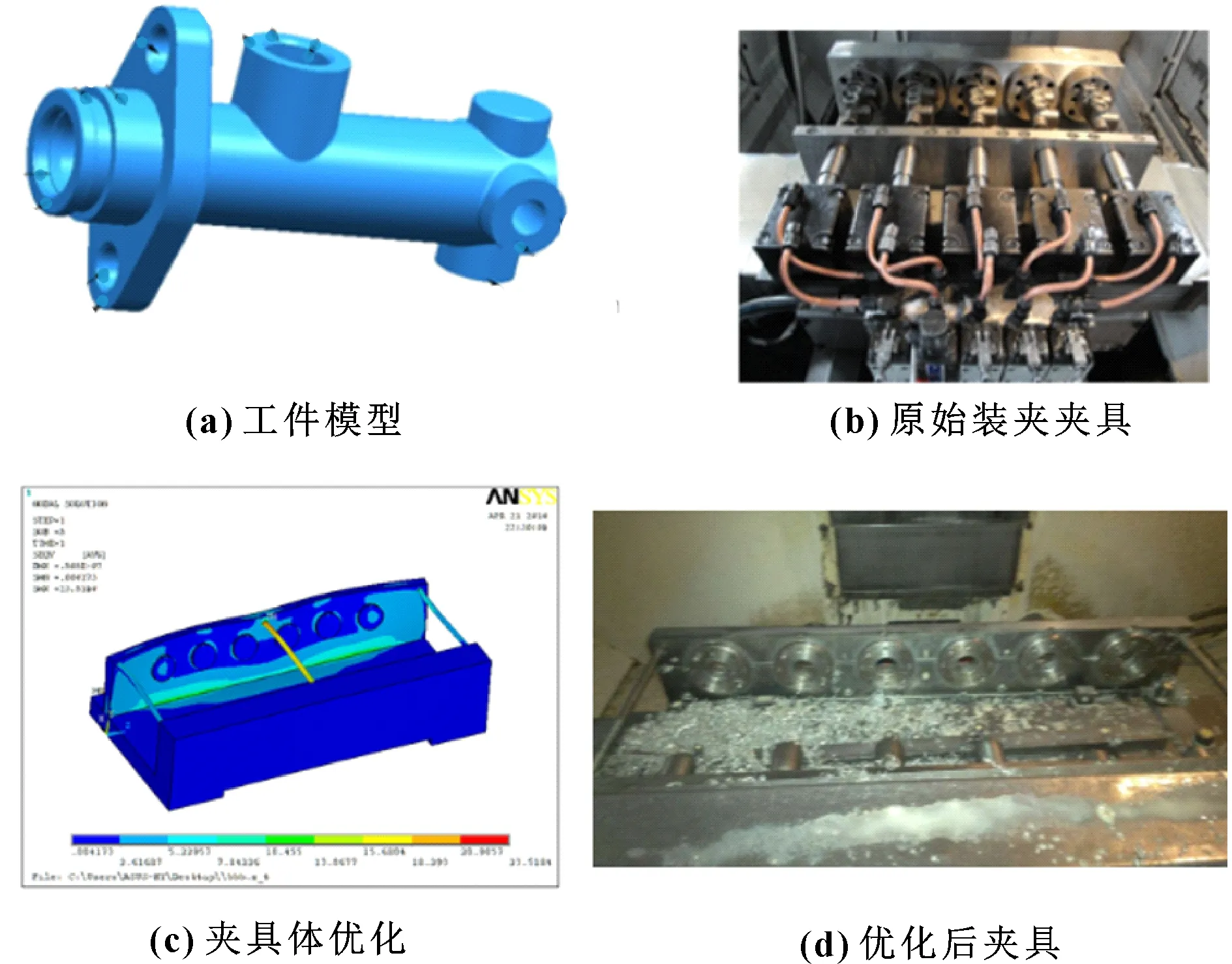

为匹配高柔性化的数控机床,需要相适应的柔性数控夹具。组合夹具由于其元件的标准化、系列化、耐磨性高等特性,一度被作为现代数控加工柔性化工艺装置的典型代表,但由于其装配受制于夹具设计知识及经验,且成本较高,不利于在批量生产模式下进行工件装夹,故仅限于在新产品试制、单件小批量生产中发挥重要作用。因此,组合夹具的快速拼装技术是当前计算机辅助夹具设计的研究热点之一。现代数控加工要求的装夹是工件能在一次装夹中完成多个表面的多工位、多工序加工,使得整个工艺过程中装夹次数最少,通过减少装夹等辅助时间来提高生产效率。例如,在加工中心换刀和快速进退刀时间内完成工件装夹(包括翻转、交换、移动等重新定位与夹紧),从而充分利用辅助时间提升生产效率。考虑到数控加工工序集中原则,为充分发挥大规模定制批量生产的数控加工特点,张国政等运用多件装夹设计思想解决加工中心夹具设计问题,提出一体多件装夹设计方法。例如,图5所示为采用三轴加工中心机床加工某阀体件时,为了保证数控工序集中,所设计的一体多件装夹夹具装置(其中:“一体”表示一个夹具体或工作台),并在实际生产中得到广泛应用。

图5 三轴加工中心一体多件装夹夹具模型(a)与实物(b)

在一体多件装夹夹具装置中,也可以利用机床工作台的回转功能实现多工位、多工序加工,进而缩短加工周期,例如图6所示的一体多件装夹夹具装置。在机床一个工作回转台上,针对某缸体件的多工序加工问题,利用机床回转工作台的功能,设计一种多工位旋转的一体多件装夹装置,从而在多头专用机床上完成零件的铣削、钻削、倒角、铰或镗削、攻丝等多工序加工,大幅度提高零件批量生产效率。

图6 利用回转工作台的多件装夹夹具装置

工件加工误差中20%~60%是由装夹变形引起的,因此,研究工件装夹的定位和夹紧变形都是夹具装置设计的核心,尤其是高精度薄壁件装夹变形分析。为解决装夹变形问题,一方面,可通过建立装夹数学模型对装夹布局、装夹顺序、装夹位置和夹紧力大小等,利用前文所述的如遗传算法等智能算法进行优化;另一方面,可以借助专用的三维有限元分析软件进行比较和优化,常用软件有ANSYS和ABAQUS等。在科研院所中,研究学者们一般将两种方式结合使用来进行优化分析;在企业工程实践中,技术人员多采用专用软件直接进行比较分析。例如,史册等人以壳体薄壁件为例,建立装夹稳定性数学模型和约束分析,使用 ANSYS 进行建模并与遗传算法进行接口操作,人为设置遗传算法参数,采用正交试验设计的方法选择更好的遗传算法参数,得到更小装夹变形的装夹布局。张国政、杨磊等人以精密轴套件为例,分别利用ANSYS和ABAQUS软件进行应力应变分析,比较得出最小变形夹紧方式,为多件装夹工艺规划及夹具设计提供理论指导。

以上是以工件为直接对象进行分析,但在实际工程中也有因夹具装置自身变形而导致装夹精度不够,尤其是夹具体变形问题,这些问题都容易被忽略。例如,文献[17]提出的多件装夹夹具装置,可进一步从工件三维模型建立、对原始多件装夹夹具的夹具体进行三维有限元分析,得出采用拉杆方式增强夹具体刚度,进而优化设计多件装夹夹具,如图7所示。

图7 多件装夹夹具有限元分析

若工件精度高,虽然夹具体是安装连接各元件的重要支撑件,只分析夹具体装夹变形可能还不够,需要对夹具装置进行整体变形分析。如文献[46]针对空压机缸体装夹的夹具装置进行整体分析,找出最大变形位置,进一步优化夹具装置。

综上所述,多件装夹夹具装置设计主要解决的是多工序、多工位等工序集中加工的装夹问题,一体多件装夹设计方法、回转工作台多件装夹方法是提高生产效率的主要方法;装夹变形与控制采用建立数学模型、优化算法、有限元分析法等多种方式结合,可针对工件自身装夹变形进行分析,也可以从夹具体结构或整体夹具装置进行分析,这些都是当前多件装夹夹具优化设计的主要研究内容。另外,有关定位分析也有大量文献,文中不再赘述。

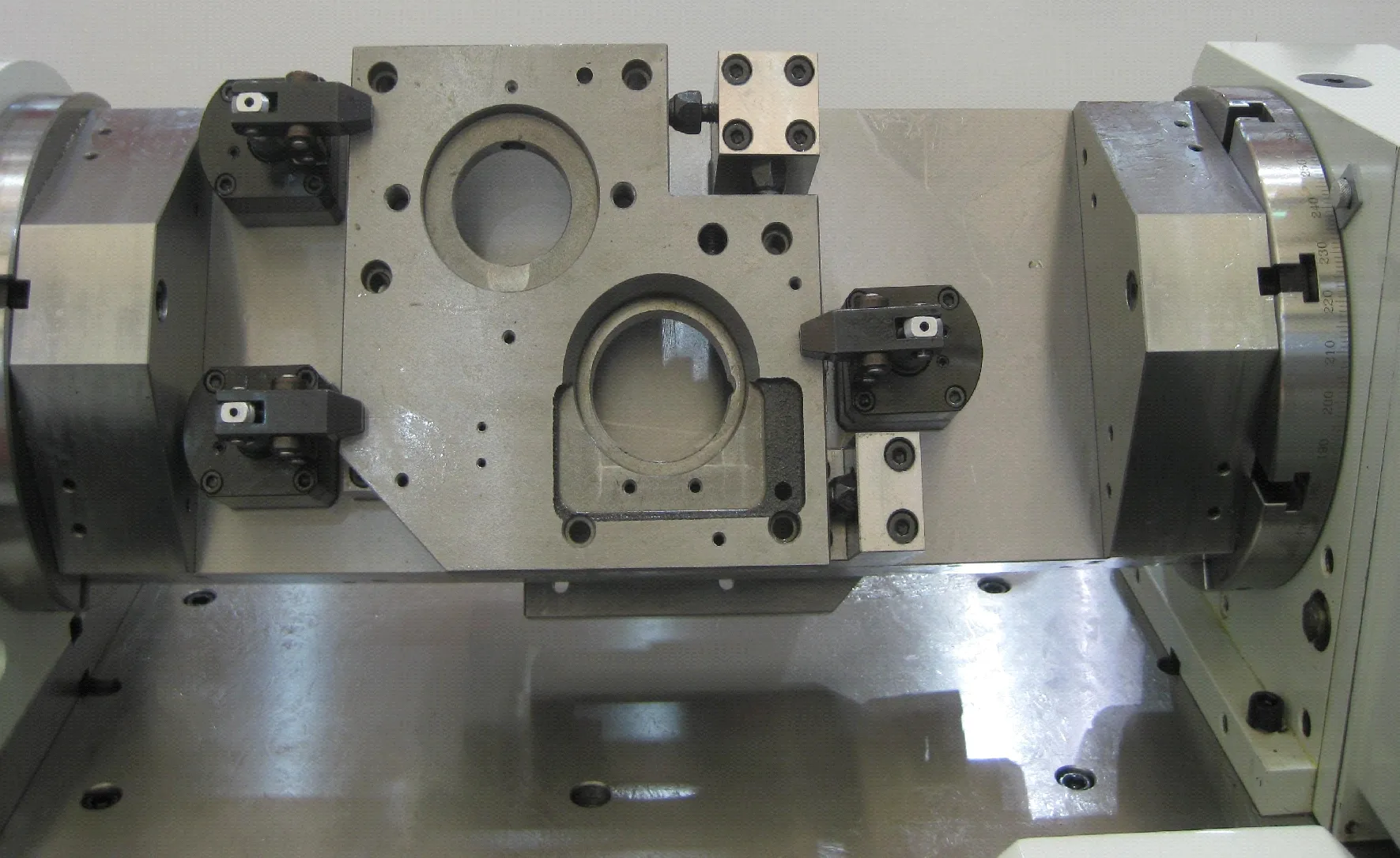

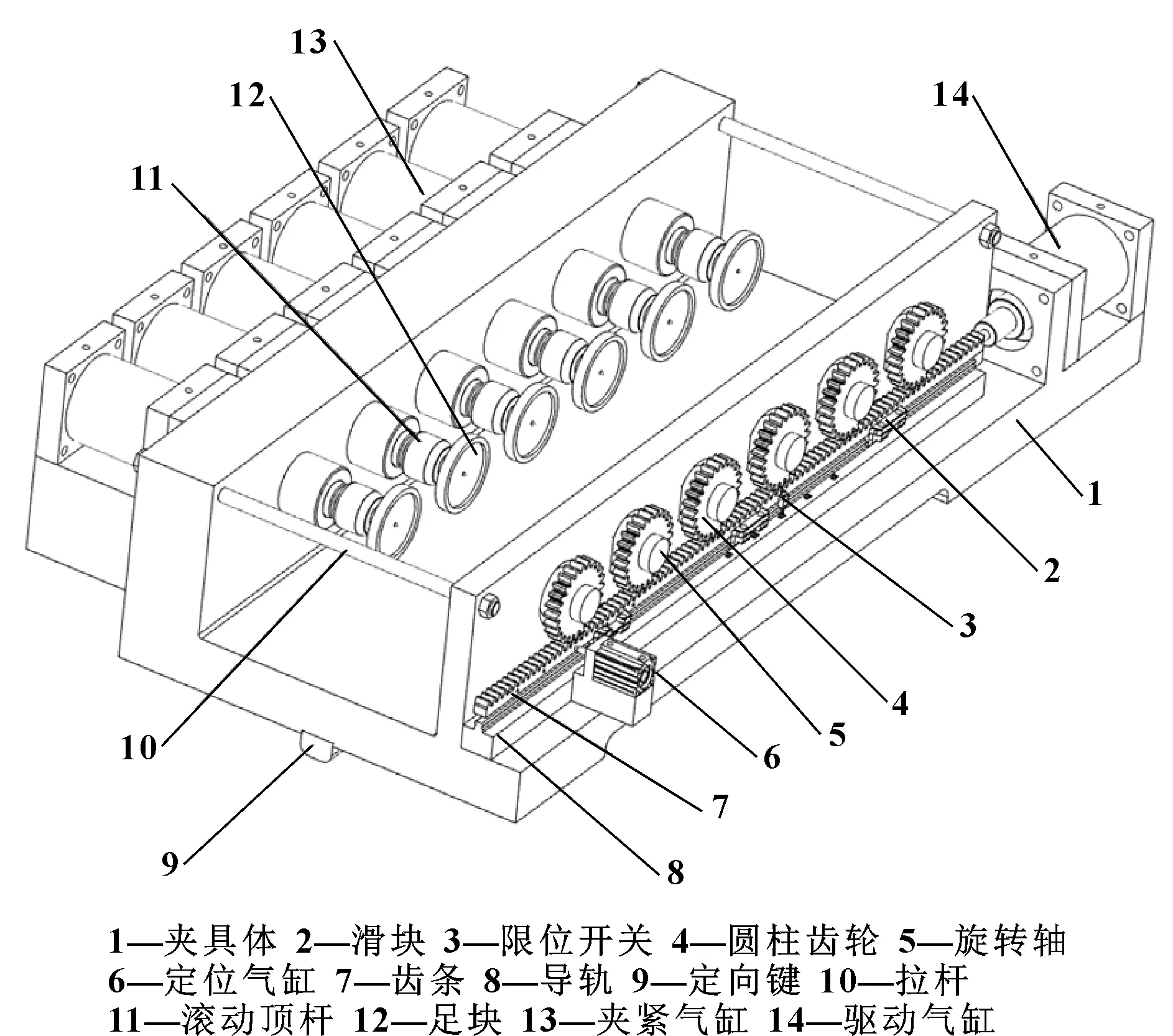

2.2 程控夹具装置设计

先进制造技术需要先进的设备、生产组织和管理技术来实现,如果单纯更新高端设备显然不够现实。装夹工艺作为制造的关键,如果不能提高其自动化程度将严重制约其生产效益的提升,因此,程控夹具装置设计是当前柔性数控工艺装置设计的研究重点。一方面,根据工件加工要求进行顺次的自动定位与夹紧,满足不同工序、工位需求的旋转、回转等逻辑控制,通过PLC可以实现夹具的程控;另一方面,采用PLC和现代数控机床技术、机器人技术等进行自动化改造,形成自动生产线,可以大幅度降低成本,将PLC开发的程控夹具融合,可实现智能生产线,提高数字化车间生产效率和管理水平。例如,利用数控机床第四轴功能设计的夹具装置,如图8所示。张国政、刘有余提出定义数控系统M指令,相应改造机床电气控制系统和修改PLC程序梯形图,可进一步实现程序控制夹具融入到数控机床中的柔性制造系统。程控夹具的动力源可以是气动、液压、电或磁等多种方式,图9所示的多件装夹多工位可旋转气动程控夹具可一次性装夹6个工件,利用PLC控制相应气缸运动,同时实现6个工件上4个工位的旋转定位和夹紧,其PLC程序开发及具体工作过程可参考文献[48]。

图8 数控机床第四轴程控夹具

图9 多件装夹多工位可旋转气动程控夹具

柔性生产线主要包括仓储、AGV运输、工业机器人、数控机床、数据采集与传输、传感器、视觉检测等,采用主控PLC实现对现场层控制。如图10所示,工件装夹在类似于AGV运送模块上,根据工件加工工艺流程,在生产线上完成各道工序的加工。目前,在汽车零部件生产线、装配线上应用较为广泛。

图10 主控PLC控制的柔性生产线

综上所述,程控夹具已经融进现代数控机床中,在柔性生产线中得到广泛应用,主要通过主控PLC进行开发,既降低了技术改造成本,又提升了自动化水平,有效地优化了企业制造资源,同时也为先进制造企业组织管理和控制提升了智能化水平。

3 结语

作者从装夹工艺规划方面,综述了零部件数字信息模型建立、特征工艺设定、制造资源能力分析、装夹工艺规程生成等主要研究成果,同时对满足装夹需求的柔性数控工艺装置(又称柔性夹具)设计研究主要内容进行综述。关于未来装夹工艺规划技术发展,以下几方面还有待进一步研究:

(1)多工序制造系统装夹工艺规划方法研究。任何复杂产品零件加工制造的装夹工艺规划,都要从零件自身特征出发,文中综述了MBD三维建模技术,特征工艺设定与推理、制造资源能力分析优化所采用的遗传算法、蛙跳算法、狼群搜索算法、布谷鸟搜索算法、启发式算法等自然科学原理和法则以及图论原理的应用,这些都是研究多工序制造系统装夹工艺规划的重要方法,但在实际应用中并没有得到验证哪种方法更好,且与装夹规划可重构理论结合需要进一步探索研究。

(2)装夹工艺规划与企业制造资源管理技术的研究。装夹工艺规划的优劣体现在制造资源能力的合理优化利用,从制造资源能力方面涉及FMC、FMS、CIMS等技术,企业制造资源管理涉及MES、ERP、MRP、PDM、PLM等技术,那么在离散型、流程型、大规模定制型、网络协同及云制造型等不同类型制造模式中如何更好融合,实现未来智能、智慧化生产制造,需要从工程技术、管理科学与信息技术等交叉学科相互融合方面进一步研究。

(3)柔性夹具自动线集成技术研究。柔性夹具结构除了理论上建立数学模型进行优化,工程应用上大多利用有限元分析软件从零件装夹本身,或主夹具体或整体夹具进行优化分析,当前技术较为成熟;为适应柔性生产线需求,柔性夹具与工业机器人集成技术、随行可调装夹自动线集成技术、组合夹具智能拼装技术等有待进一步深入研究,从而满足未来制造的需求。