留学生医学免疫学混合式教学改革探索与实践

2022-09-13杨巍巍李嘉豪薛愉凡范金花魏明明李淑珍

杨巍巍,李嘉豪,薛愉凡,范金花,魏明明,李淑珍

(沈阳医学院,辽宁 沈阳 110034)

新冠肺炎疫情的发生,使全球的医疗卫生体系和教育领域都受到了极大的冲击。在华留学生平静的留学生活也被打破,众多留学生滞留在生源地,原有的授课体系面临着巨大的挑战,单纯的线下教学模式已不能适应当前的教学要求,改革势在必行[1]。教育部在2020年2月发布了《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》,沈阳医学院国际教育学院根据文件精神,立足于本校留学生特点,提出了“因地制宜,利用信息化手段全面保障留学生课程学习”的教学要求[2]。免疫学教研团队积极响应学校要求,利用微信平台、长江雨课堂、微信小程序和大学慕课等多种网络教学和信息化平台,开展了针对留学生的医学免疫学教学改革。基于我校留学生分处境内与境外的特点,探索了线上线下混合式教学模式在留学生教学中的应用,旨在探寻适合当前全球疫情持续蔓延的大背景下临床医学专业留学生免疫学课程的教学模式。

1 学情调查

我校自2004年以来,平均每年招收6个班的临床专业留学生,主要来源于哈萨克斯坦、阿富汗、伊拉克、坦桑尼亚、尼日利亚等发展中国家。本次研究对象为2019级和2020级临床专业留学生。因受到新冠肺炎疫情的冲击,2019级留学生仅招收49名,其中境内22名,境外27名;2020级仅56名,其中境内18名,境外38名。课程前期调查显示:(1)部分留学生仅有手机,没有电脑;(2)境外留学生大多没有纸质版医学免疫学教材;(3)境外部分留学生存在时差问题,较难保证与教师授课同步;(4)部分App在境外使用存在困难;(5)部分留学生所在国家存在网络不稳定、经常停电的问题;(6)部分留学生所在国家战乱纷争,学习环境差。另外,留学生年龄跨度大、知识背景层次不同和母语不是英语等,这些因素均导致留学生教学处于艰难境地。针对以上情况,本教学团队探索了医学免疫学线上线下混合式教学模式,以适应目前留学生复杂的教学情况。

2 课程现状

医学免疫学是医学课程中的基础学科之一,也是临床专业留学生必修的核心基础课程。其具有基础理论知识缺乏直观感受、晦涩难懂,且与生物化学、遗传学和生理学等课程结合紧密,要求学生拥有较深厚的基础医学知识储备,以及将理论知识应用于实践等特点[3],因此免疫学历年来被留学生认为是“老大难”的学科之最。所以教材的选定至关重要,但目前针对在华留学生并无统一的医学免疫学教材,仅是各院校根据自身特点和需求选用。本教学团队在横向比较了兄弟院校使用的教材后,最终选定了难度适中,由科学出版社出版,谭锦泉、姚堃主编的《医学免疫学》英文原版改编双语教材作为主要教学用书,为程度较好的学生推荐更高一阶的由Kudy主编的Immunology作为参考教材。

2.1 教学内容

我校留学生医学免疫学教学时长为48学时,其中理论教学36学时,包括18章教学内容;实验教学12学时,包括凝集与沉淀、ELISA和细胞免疫实验3次实验课。教学内容多且杂,囊括了免疫学大量的基础知识点,同时许多知识点又与生物化学、生理学和遗传学等学科紧密相关。如人类白细胞抗原(HLA分子)这一重要的免疫分子,是由主要组织相容性复合体基因(MHC)所编码表达的,要想理解HLA的免疫功能,必须首先清楚核酸与蛋白质分子之间的关系,属于生物化学的范畴,而MHC基因的遗传特点,又属于遗传学的范畴。对留学生而言,这些知识点原理复杂、抽象难懂,很难做到融会贯通。

2.2 原有的传统教学模式

传统课堂教学机械地按照章节顺序在90分钟内依次讲授,整个课程的教学具有学时紧张、知识点多且杂的特点,以及前后章节难以呼应等缺点[4]。如免疫器官章节讲述了胸腺的结构与功能,间隔14学时后学习T细胞章节,重点讲述T细胞的分化发育,此部分内容与胸腺紧密关联,但间隔时间过长,学生很难做到前后呼应。另外,免疫学是一门实践性很强的学科,实验教学与理论教学相辅相成,而滞留在生源地的留学生不能参加实验操作,做不到实践验证理论,导致教学效果不理想,因此原有的传统教学模式已不能满足当前的教学要求。

综合以上因素,立足于本校的网络教学平台,横向参考了上海交通大学等知名院校的慕课及国家级一流课程后,积极开展适合本校留学生医学免疫学线上线下混合式教学改革。

3 留学生医学免疫学线上线下混合式教学改革探索

3.1 丰富教学资源

长江雨课堂教学平台是清华大学开发的基于Powerpoint的一款小插件,无须学生额外安装App,在微信即可打开操作[5]。具备视频直播和录播功能,教师可上传文本、音频和视频资料,可发布在线测试和批改作业等。学生可自由选择时间观看教师上传的资料,并可无限制地观看录课或直播回放,能够较好地解决滞留在生源地留学生时间和网络方面的问题。因此,本教研团队选定长江雨课堂作为主要教学平台,以微信群作为备用平台。为满足滞留在生源地留学生的学习要求,对于本教研团队选定的《医学免疫学》英文原版改编双语教材,在不侵权的基础上,对重点、难点知识进行了拍照,以图片形式上传长江雨课堂平台供留学生观看;将Kuby主编的Immunology教材电子版以章节为单位上传,同时本教研团队自制了英文版思维导图和相关课件,也上传长江雨课堂平台。实验教材采用自编的英文版Medical Immunology experimental guide,在得到编写教师授权后,将电子版也上传平台,为留学生提供了丰富的教学资源,保证了留学生学习时能够做到有据可依、有章可循。

3.2 合理调整教学方案,重新规划教学内容

线上线下混合式教学体系下,如仍按照原定教学方案执行,知识点零散,学生学习前后知识点间隔时间过长,很难保证教学内容融会贯通,被充分吸收和消化。因此,本教研团队重新制订了教学方案,将联系紧密的章节组合在一起,开展模块化教学,将教学内容分为四大模块:免疫学基础知识(包括免疫器官和组织、免疫分子和免疫细胞),免疫应答(固有免疫应答和适应性免疫应答),免疫系统疾病(超敏反应、自身免疫病、免疫耐受与调节和免疫缺陷病)和免疫学检测与防治(体液免疫和细胞免疫检测、疫苗研发与应用、免疫分子治疗)。每个模块包含3~4章(包括1个自学章),每章包含3~5个知识点,整门课程共包含54个知识点,并明确划分难、中、易3种不同的等级。例如,第一模块(免疫学基础知识)的免疫分子章节抗体,拆分后形成3个知识点,分别为抗体的基本结构与功能(中)、各类抗体的特性(易)和人工制备抗体方法(难)。针对“中”和“难”知识点,教研团队录制了5~10分钟的微视频,提前上传长江雨课堂平台,并提供复旦大学、莱斯大学等的优秀慕课链接。留学生可不受网络、时差等的限制,自由选择时间提前观看视频,了解教学内容。并且在学生自学后,要求制作思维导图,寻找与生物化学等学科的联系等,以作业形式上传。教师在手机微信端即可实时查看学生的预习情况,评判思维导图,并给予指导。经过两学期的运行,学生普遍反映实施模块化教学后,学习更加系统化、条理化,也感觉轻松了许多,极大地激发了学生的学习兴趣,也科学地为学生进行了减负。

3.3 改变传统课堂学习模式,建立多元化教学体系

针对留学生性格活泼,在学习过程中参与度高、喜欢与教师互动等特点,在学生提前观看了微视频和慕课,对教学内容有充分了解的基础上,本教研团队紧扣与免疫相关的时事热点话题,在教学过程中采取以问题为导向(Problem-Based Learing,PBL)、案例为核心和开放式热点话题讨论等的多元化教学[6]。针对每一章节精心编写了开放式讨论问题或案例。例如,案例:某男,40岁,于2020年9月因骨折手术入院,例行筛查出新冠肺炎核酸阳性,遂隔离治疗。问题:在此案例中,新冠肺炎病毒对于机体来说,属于哪种类型抗原?感染机体后,可刺激哪种免疫细胞产生抗体?抗体是如何保护机体的?在此过程中,是否有细胞因子的参与,如有,又扮演了什么样的角色?在面对凶猛的新冠疫情,不同个体表现出了不同的易感性和临床症状,这又与哪种免疫分子有关?课堂上,利用长江雨课堂发布案例,线下留学生以小组为单位,讨论后选派代表发言,同时开启弹幕,线上留学生以弹幕形式发言。讨论中教师适当引导,并做总结。此案例紧扣时事热点,包含抗原、抗体、免疫细胞、细胞因子、HLA等多个重要的免疫知识点,重点考查留学生利用基础理论知识解决临床实际问题的综合能力,话题参与度高,课堂气氛活跃,小组讨论热烈,真正做到“以学生为主体,教师适当引导”,充分调动了留学生的主观能动性,锻炼了留学生的自主学习能力,激发了留学生学习的主观能动性。

3.4 虚拟与真实结合的实验课教学探索

医学免疫学是一门实践性很强的学科,实验课的操作对于免疫学的学习至关重要[7]。对于境外留学生的线上学习,实验课是一大难题。经过探索,我们采取了线下授课时,同时开启长江雨课堂进行课堂实录,教师边操作边讲解,理论指导与实践操作完美结合,在一定程度上保障了线上留学生的实验课学习效果。3次实验课内容均为医学免疫学经典实验,在此基础上,鼓励学生利用互联网资源开展第二课堂,实现课堂外实验项目延伸,如学生检测了ABO血型系统,Rh血型系统的检测与之相仿,但受教学资源和课时的限制,未能在实验课上一并检测,但学生对其检测兴趣浓厚,因此教师提供国内外知名大学的虚拟仿真平台或实验视频链接,鼓励留学生在课堂外探索Rh血型系统的检测,大大拓展了留学生的学习范围,为以后专业知识的学习和实践奠定了基础。

3.5 改变传统单一的考试模式,建立多元化形成性评价体系

实施混合式教学后,不管是检验学生的学习成绩,还是考核教师的授课效果,都迫切需要建立一套切实可行、科学客观的评价体系。本教研团队采用边实践边总结的方法,在混合式教学模式下,建立了较为系统的形成性评价体系,包括:(1)线上微视频、慕课观看和制作思维导图(占15%);(2)PBL教学、案例教学或开放式讨论回答问题(占10%);(3)随堂MCQ测验成绩(占 5%);(4)实验课成绩(占 15%);(5)期末考试成绩(占55%)。其中实验课成绩线下学生以实验操作和实验报告给分,线上学生以虚拟实验操作和电子版实验报告给分。减少了期末考试占比,并全部采用选择题(A1和A2型),重在考查学生理解和利用免疫学基础知识解决临床实际问题的能力。形成性评价模式改变了传统单一的期末考试评价模式,更客观真实地反映了教学效果。

4 教学效果反馈

教学模式既要符合当前社会大背景下的教学要求,也要获得教师与学生的一致认可。目前大多数的教学评价仅针对学生,而忽略了教师对教学的看法。基于此,我们制订了针对教师和学生的混合式教学模式教学效果调查问卷,见表1~2。

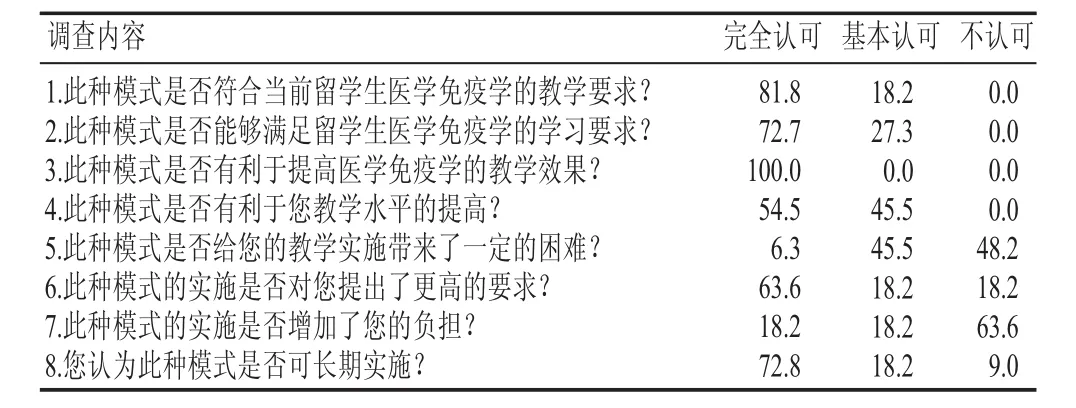

表1 参与混合式教学的教师问卷调查(%)

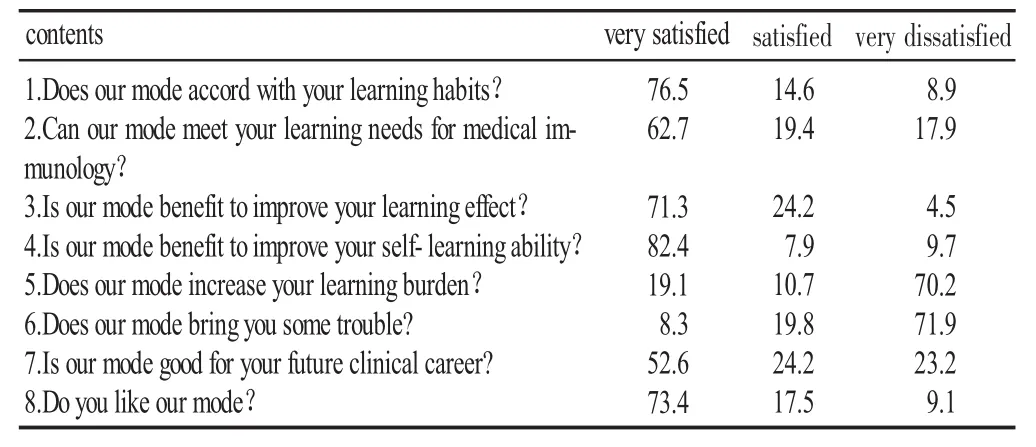

表2 参与混合式教学的留学生问卷调查(%)

教师方面,本教研团队11名教师全部参加了问卷调查,问卷有效回收率为100%。大多数教师认可此种混合式教学模式,认为能够满足当前背景下留学生医学免疫学的教学要求,在提高教学效果的同时,也增强了自身的教学能力。但同时有少部分教师认为此模式的实施给教学带来了一定的困扰,如在课前花费了较多精力和时间寻找慕课和视频链接、录制微视频和批改作业等,无形中增加了教学工作量。另外,案例和开放式话题讨论也要求教师具备较高的英语水平和更强的把握课堂节奏的能力,对教师的教学能力提出了更高的要求。尽管如此,大多数教师仍表示赞同长期实施此种教学模式。

学生方面,2019级和2020级共105名留学生全部参加了问卷调查,问卷有效回收率为100%。问卷调查结果显示,大多数留学生认可此种教学模式,认为符合其思维习惯,可满足在当前疫情大背景下其对医学免疫学的学习需求,在锻炼了自学能力的同时,提高了学习效果。大多数留学生喜欢此种模式的学习,尤其是案例和与免疫有关的时事热点话题讨论,认为对其今后的临床职业生涯有一定的帮助。但也有少部分留学生表示此种模式增加了其学习负担,尤其是处于战乱国家的留学生表示在网络和电力频遭破坏的前提下,无法保证参与制作思维导图、弹幕讨论和MCQ测验,影响了其最终成绩,仍希望采用传统以期末考试为主的考核方式。

5 结语

新冠肺炎疫情的来袭,打乱了原本的教学秩序,在华留学生分处境内与境外,更是导致单纯的线下教学处于艰难境地,但这同时也为线上教学改革带来了机遇与挑战。在经过不断摸索与尝试后,本教研团队逐渐形成一套较为成熟的线上线下混合式教学模式。运行两学年后,教学效果显著,既利用了留学生的碎片化时间,也丰富了留学生的线下教学,更为重要的是明显缓解了滞留在生源地留学生关于线上学习的焦虑,大大激发了其学习兴趣,并且此模式符合留学生的学习特点,增强了留学生利用免疫学基础知识解决临床实际问题的能力,为其日后学习临床专业课奠定了坚实的基础。尽管该模式仍有问题存在,但是基本符合当前疫情常态化背景下留学生医学免疫学的教学要求,也能够灵活地与完全线上学习或疫情过后线下课堂教学无缝衔接。今后,本教研团队仍将深入探索与实践,为留学生医学课程教学改革提供新思路、新方向。