明朝隆庆三年西番朝贡制度改革:天下理想与经济理性兼顾

2022-09-06曾现江张凯强

曾现江 张凯强

[提要]朝贡制度是明朝西番治理的核心,然厚赏来使,尤其是对朝贡遣使按员给赏,导致违例进贡,特别是遣使过多过滥的现象屡禁不绝,相应推高了治理成本。隆庆三年的改革,涉及贡期、赏额、贡额,以及对冒名进贡者的惩处等方面,在将西番朝贡遣使的人员限额提高约十倍甚至百倍的同时,着重以大幅减少进京贡使数量和限制近边番僧的朝贡规模等途径来达到节省开支的目的。经此改革,西番违例进贡事件大为减少,进京贡使的限额规定得到较好执行,贡使总人数大幅下降,明朝相关的人力物力财力支出得到节省,在一定程度上实现了西番治理的天下理想与经济理性的兼顾。改革取得积极成效的原因,一是较强的针对性策略,二是提高了地方官员的权责,三是较好地解决了西番贡使在边关驻留期间的管理问题。

学界一般认为,中国古代的朝贡制度源自先秦以“天下观”为基础的五服制,商周时期已渐具雏形,秦汉以来不断发展,逐渐由对边疆民族的统辖,推行到与周边邻国的外交关系中,相应形成了两种不同的朝贡制度,一种是在边疆民族地区推行,一种是对周邻国家实行[1](P.4)。明代的西番朝贡属于前一类。明朝将元代宣政院所辖吐蕃地方称作“西番”,指“陕西以南,并四川,抵云南外徼,并称西番”[2](P.92-93),“西番,古吐番地”[3](P.97)。元朝通过清查户口、设置驿站、征收赋税和征兵、驻军等途径,郡县其地,设官分职,“僧俗并用”而“军民通摄”[4](P.4520),在吐蕃地方建立起较为完备的治理体系。明朝对西番的治理采取的是“多封众建”,其核心则是以“厚往而薄来”为基本特征的朝贡制度,通过给予朝贡者丰厚赏赐,着重以经济手段来联系和制约西番地区,并以此作为维系彼此政治统属关系的基础[5](P.261)。在明朝的西番治理研究中,相关的分封授职更受重视,而关于西番朝贡,多属宽泛性的对典章制度的静态描述,或侧重于关注明代中前期的西番朝贡及相关议题①。事实上,明朝的西番朝贡制度,既是随着“多封众建”体系的建立而逐步形成的,更是在实践中不断变迁,其中至为重要的变革发生在晚明隆庆三年(1569)——史称明朝的西番朝贡制度至此方“遂为定例”[6](P.8582)。此次改革也是“隆庆革新”或“隆万改革”对边疆族群问题的诸多应对之一,但长期被研究者忽略。②通过对隆庆三年西番朝贡制度改革的背景、内容、成效及原因等问题进行深入考察,有助于更好地把握明朝西番朝贡制度的动态实践过程及其背后的多维关系,深化明朝的西番治理研究,为挖掘、整理青藏高原及周边地区与中原交往交流交融的历史事实作出应有贡献。

一、西番违例进贡屡禁不绝

明朝建立不久,就派官员前往西番地区,广行宣谕招抚。十余年间,大批故元官吏、僧俗首领相继来朝。对于这些来朝归降者,明朝的政策是“来者辄授官”[6](P.8589)。明太祖指示,即使未来朝见,亦可由他人代为乞授官职,以“不负远人归向之心”[7](P.1438)。这种普遍授职分封,目的在于勿需劳师远征就迅速确立政治统属关系,难免带有较大的随意性。永乐朝对洪武时期的西番授职分封政策进行了较大的调整,把重点从授予世俗职官转向分封教派领袖,建立起了较为成熟的西番僧官制度,所授予的僧职封号,按品级从高到低,依次有王、西天佛子、大国师、国师、禅师、都纲、喇嘛等[8](P.684)。等级最高的大宝法王、大乘法王、大慈法王和阐化王、赞善王、护教王、阐教王、辅教王等八王中,有七王皆永乐朝所封,唯大慈法王受封于宣德九年(1434),但其先是在永乐时获封西天佛子大国师。宣德九年以后,西番地区再无封“王”。因此,大体可以认为,明朝“多封众建”的西番分封体系,发端于洪武时期,永乐朝逐步成熟,宣德年间趋于完善[9]。

随着西番分封体系走向成熟和完善,相关的朝贡制度也逐渐形成。对于四夷朝贡,明太祖确定的基本原则是“厚往而薄来”[10](P.1546)。洪武二十六年(1393)敕修《诸司职掌》,总结出明初以来不少有关西番朝贡的规定,太祖在次年又指“旧仪颇烦”,下令更定西番等四夷朝贡礼仪[11](P.3394-3396)。不过,关于西番朝贡如何具体贯彻“厚往而薄来”,特别是相关的贡额(贡使数量)、贡期、贡品与赏额等,明初尚缺乏统一规定,洪武二十六年也只是要求对朝贡者的赏赐应按成例进行,没有成例的,酌情给赏[12](P.125)。《明太祖实录》所记录的64批以请封、谢恩、庆贺等形式入朝的西番朝贡者,明朝除授予官职外,一般还赏赐衣帽、布匹、绢丝彩段及宝钞、白银等,偶尔还赐米、麦及乌茶,但并无一定。到了永乐朝,情形发生明显变化。永乐元年(1403),礼部奉命制定河州、洮州番族朝贡赏例,对受职的千户、曾授金符头目者、未曾授金符头目等入贡分别应赏赐的银、钞、绸缎等作了明确规定[13](P.346-347)。永乐十九年(1421),礼部尚书吕震上《蛮夷来朝赏例》,对三至九品及未入流的朝贡者分别应赏赐的钱钞、丝绸等物予以详细规定。成祖充准,并指示“今后朝贡者,悉依品给赐赉,虽加厚不为过也”[14](P.2249)。

随着永乐以来西番分封的重点转向教派领袖,西番朝贡制度相应出现了两个显著变化。一是僧人(或假此身份)逐渐成为西番朝贡使团的主体,二是明朝对西番朝贡赏赐的对象从遣主(遣使入贡的受封者或乞封者)扩大到所有朝贡使团成员,并且是按员给赏。按永乐至宣德年间形成的“赏例”,已受封者所遣入贡番僧,每人赏宝钞六十锭,彩段二表里,折衣彩段四表里,靴、袜各一双[15](P.3316);未获授职的“生番”所遣贡使,每人赐宝钞二十锭,彩段一表里,纻丝衣一袭,靴、袜各一双,所贡中等马,每匹按宝钞三百锭、纻丝一匹计值[16](P.5618)。明朝对西番朝贡实行“厚往而薄来”,尤其是在按品级赏赐遣主外,还对所有贡使按员给赏,由是西番朝贡使团的规模越来越大,人员越来越多。永乐后期,已出现遣使过百人的情况,如永乐二十年(1422),大乘法王遣314人入贡[17](P.2363),两年后又有陕西麻藏等族番僧率120人及随贡僧番79人入贡[18](P.2426)。就进京的朝贡番僧数量而言,宣德至正统年间(1426-1449)不过三四十人;景泰年间(1450-1456)虽逐渐增多,仍不过三百人;天顺年间(1457-1464)急增至两三千人,到成化元年(1465),已是“络绎不绝,赏赐不赀,而后来者又不可量”[19](P.421)。

西番贡使不断增多,明朝需要相应增加人力物力财力投入,从而推高治理成本。首先是直接赏赐的财物总量随贡使的增多而增加。成化六年(1470),礼部奏称:“乌思藏等处番僧进贡至者数多,赏赐彩段,动数千记,官库所贮,不敷关用。”[20](P.10)工部亦称:“四夷朝贡人数日增,岁造衣、币,赏赉不敷。”[21](P.1516)成化八年(1472)上半年,明朝仅回赐陕西岷、洮等卫所起送的4200余名西番贡使就需彩段8524表里、生绢8520余匹,以及宝钞298300余锭[22](P.2062-2063)。其次是其他相关的人力物力财力消耗相应增多,其原因是西番贡使在内地往返的差旅费用,如沿途驿传护送、差马、车船、食宿等,以及未进京而留边等候的朝贡人员的食宿,皆由朝廷及沿途驿站负责供应[23](P.694)。正统年间,西番贡使数量虽尚未大规模增多,但已经让地方官员感受到了压力。陕西官员指朝贡番僧过多,导致沿途军民“供给烦劳”[24](P.2267),并因给朝贡番僧提供筵宴而“用度不敷,靠损军民”[25](P.2940)。四川官员也抱怨疲于应付入贡番僧用车、船运送贡品、赏赐品及购买的茶叶等物[26](P.3407),又指伺候不能进京的朝贡番僧动辄需数月[27](P.6647)。再次,入贡番僧还多在沿途购买军器、私茶等违禁物品,甚至贩买人口且不服管束,时常引发民事纠纷乃至刑事案件。董卜韩胡入贡番僧一次性就购买私茶数万斤,以及铜锡磁铁等器具,先船载至成都,再转陆路,沿途征用民夫,乃至妇女背运,运到时又诬称民夫偷取货物,强令赔补,且番僧经过驿站时,“重索酒食,稍有不从辄用兵刃伤人”,护送人员无法约束[28](P.5079-5080)。也有朝贡番僧结群前往今湖南岳阳、湖北荆州等地贩买私茶及铜锡铁锅等器,然后冒称赏物,“逼勒陆路男妇抬送,每次五七百扛至千百余扛,前起未去,后起又来,往复接踵”[29](P.602-603)。经四川起送的入贡番僧的贡道是沿长江而下再转大运河进京,而大运河沿岸的山东东昌府聊城县控告经过驿站的朝贡番僧,“凡百需索,稍不满其所欲,辄持刀棍杀人,甚至乘山东饥荒之际,盗买流民子女,满载而去”[30](P.6184-6185)。

针对西番朝贡遣使急剧增多,正统时就有礼部奏请减少其赏额[31](P.3480],其后景泰年间再有类似提议[16](P.5618],天顺年间又要求入贡番僧中只许不超过十人进京,其余留边[27](P.6647),西宁、洮州、岷州等地寺院在年终及大节时只许遣四五人入贡[29](P.601)。到成化时期,西番朝贡遣使增多所引发的矛盾进一步加大,明朝进行了更多的政策调整。一是明确贡期、贡额。成化初年,规定乌思藏国师以上,除承袭谢恩外,三年一贡,国师以下,不得遣使入贡[19](P.420-421);陕西洮、岷等处“生番”两年一贡,每次只许大族四五人、小族一二人进京,“熟番”不许入贡[22](P.2062-2063)。成化六年(1470),规定赞善、阐教、阐化、辅教四王三年一贡,各遣使一百人,多不过一百五十人,由四川路入;长河西两年一贡、董卜韩胡一年一贡,遣使不许过百;松州和茂州的住坐番僧,每年许三五十人来贡;其他西番朝贡者,三年一贡,遣使不许过五六十人[21](P.1516-1517)。二是建立勘合制度,以防冒贡滥进。经调查发现,在大量的入贡番僧中,有不少是由贪图财利的近边番民及贡道沿途的汉人诈冒,于是规定乌思藏各王及长河西、甘朵、董卜韩胡等所遣贡使必须持朝廷颁发的敕书和勘合,边关比号验证后,方许进入,其他贡使,亦需照例验放[32](P.3792)。三是制定对违例朝贡的惩罚措施,包括减少回赐以及追责地方验送官员等。

经过持续的政策调整,西番朝贡在规章制度上趋于严密和完善,举凡贡期、贡道、贡额、赏额等都有相应的规定,但实施的效果却欠佳。成化至嘉靖(1465-1566)百余年间,仍频发西番违例进贡事件,尤其是遣使过多过滥的情况无法遏止,甚至呈逐渐增多之势(参见表1),故《明史》总结为“番人素以入贡为利,虽屡申约束,而来者日增”[6](P.8582)。

表1 《明实录》所记成化至嘉靖时期主要的西番朝贡超额遣使事例

表1所列,只是成化至嘉靖时期西番朝贡中的一些典型的超额遣使事件,虽非全部,但可观其大概。除频繁超额遣使入贡外,不守贡期、不遵贡道等违例入贡事件亦时有发生,从而造成西番贡使的数量进一步增加。由于无法遏止西番朝贡遣使持续增多的势头,嘉靖朝对遣使定额作过一些局部调整。嘉靖二年(1523),礼部称“弘治以前,入贡番僧多不过千人,今数增至倍,日甚一日,若复照例给赏,恐将来愈不可继。请量裁其赏赐三分之一,仍行抚按官查提起送官吏治罪”,皇帝下令此后西番进贡人数“悉如弘治以前例行”[33](P.746),将长河西和董卜韩胡的贡额由不超过100人提高至不超过1000人[3](P.97-98)。嘉靖十年(1531),朝廷又根据礼部“西蜀番僧来贡人数添增太多,赏赐冒滥”的报告,将川边番僧的贡额提高至六百名[34](P.3058)。当然,这些局部性的政策调整并没有取得预期效果。违例进贡屡禁不绝,尤其是遣使过多过滥,可谓明朝中前期西番治理的一个顽疾。

二、隆庆三年西番朝贡制度改革的主要内容及特点

隆庆三年(1569)西番朝贡制度改革的发生与明朝的统治形势有关。由于嘉靖皇帝长期怠政,到其子朱载坖继位时,明朝的统治已是危机四伏。礼部尚书高拱在嘉靖末年指朝政有八大“弊习”,亟需革旧布新[35](P.114-117)。内阁大学士张居正更是警示新继位的穆宗皇帝“积习生弊,有颓靡不振之渐,有极重难反之几”[36](P.1)。迫在眉睫的则是国家财政严重入不敷出,濒临崩溃。隆庆元年(1567)八月,户部报告:“京帑所存,仅足三月,计今岁尚亏九月有奇,边军百万,悉无所需”,穆宗闻之“大骇”,要求所有官吏分头寻找增收节支的办法[37](P.405-406)。当年十二月,户部在奉命清查财政收支情况后,指朝廷财政“可谓匮乏之极矣”[38](P.415)。直到隆庆四年(1570),朝廷财政依然是寅吃卯粮,捉襟见肘,户部尚书甚至公开声称“国计至此,人人寒心”[39](P.1197)。在此严峻形势下,明朝被迫推行新政,以革除积弊,重振纲纪,改革西番朝贡制度即为其中一个方面。

隆庆革新的重点在于澄清吏治和财政经济上的赋役制度改革、开放海禁,以及解决长期困扰明朝的“南倭北虏”边患问题,西番朝贡制度改革并非其中的重点,故保存下来的直接史料并不多,且较为零散。《明穆宗实录》载,隆庆三年,先是因番僧违例进贡,多名负责起送的四川官员被罚俸两月[40](P.882),随后有工部奏陈:“入贡番僧给赉太滥,请如先朝故事,酌议定数,以省浮费。”[41](P.889)前后两起事件,当存在关联,并且很可能直接引发了当年的西番朝贡制度改革。关于此次改革的具体内容,万历《大明会典》有较多涉及,《礼部志稿》《续文献通考》等晚明史籍的记载多只是沿袭其说。就万历《大明会典》所记,隆庆三年改革主要针对的是经由四川的西番朝贡,而未涉经陕西入贡的赞善王和洮岷等地番寺、番族——这在一定程度上佐证了此次改革是当年有番僧经四川违例进贡而直接引发的推测,这当然也与成化以来西番超额遣使事件大部分都是经由四川起送有关。

综合万历《大明会典》所记,隆庆三年的西番朝贡制度改革,主要有以下四个方面的内容[2](P.97-100)。

一是重定贡期,通过延长朝贡限期、取消部分朝贡类型,减少朝贡次数,降低朝贡频率,从而削减西番朝贡遣使的总体数量。首先,所有西番朝贡者,无论远近,都至少三年才许入贡一次,超过三年,并不强求入贡;其次,国师、禅师、都指挥袭职朝贡一律并入年例入贡总数之内,袭职后亦不得遣使谢恩朝贡,这实际上是取消了品级较低的国师、禅师、都指挥的袭职、谢恩等类型朝贡,仅保留三年一次的年例入贡。

二是调整赏额。首先,把对西番朝贡的人员赏赐分为全赏和半赏两类,获全赏和半赏的人员各占一半;其次,全赏由礼部颁给,半赏由负责起送的布政司贮银内支给,由此对中央与地方在西番朝贡赏赐中的经济负担与职责作出了明确划分;第三,全赏的赏额维持原有标准,半赏则统一为每名赏银三两、绢二匹,每疋绢折银三钱,即每名半赏贡使实际赏银3.6两。

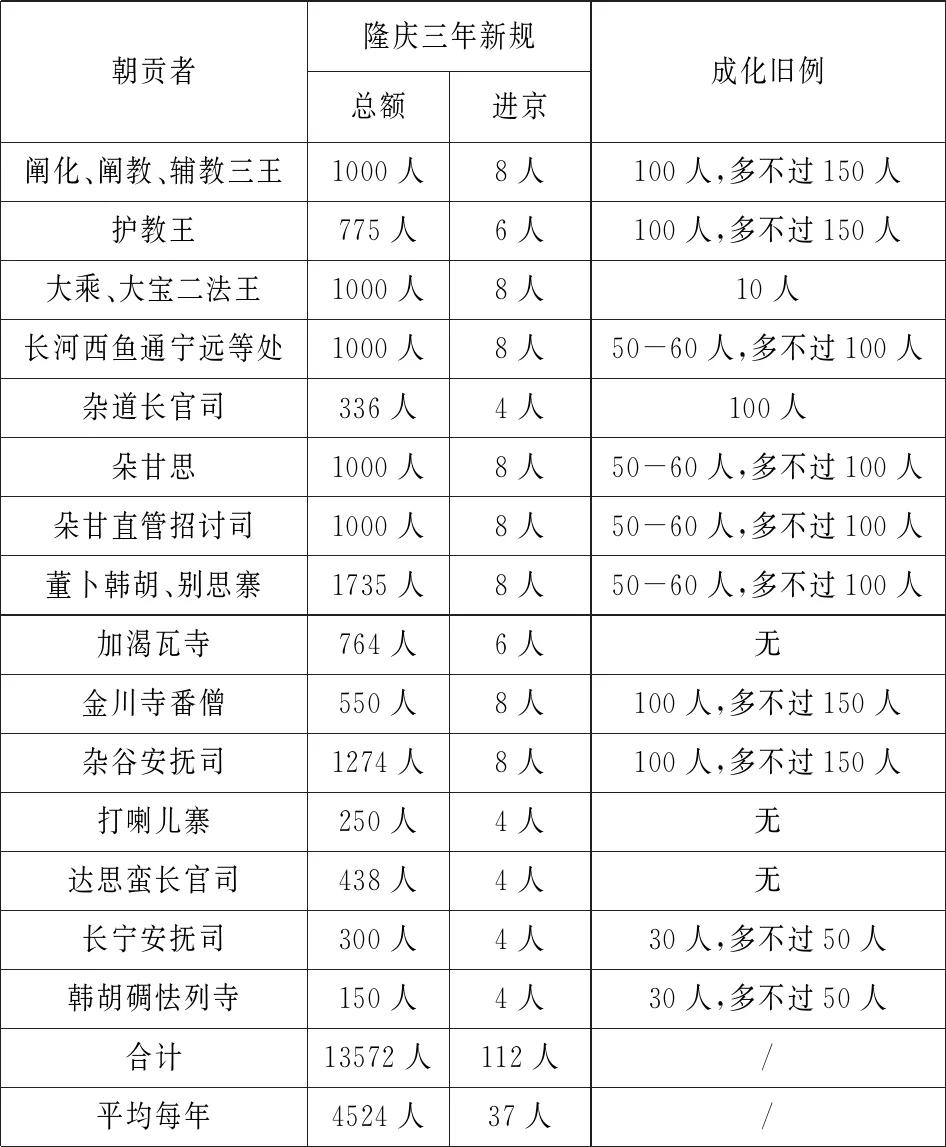

三是在大幅提高贡额的同时,将进京贡使限定在4-8人。首先,对西番朝贡遣使人员数额及其中进京、留边听赏的人数作出精确的量化规定,不再保留弹性空间;其次,将朝贡遣使的人员限额较成化时的规定普遍提高约十倍甚至百倍,同时将进京贡使数量大幅压缩至4-8人,让绝大部分贡使都只能“留边听赏”。综合正德《大明会典》[42]、万历重修《大明会典》[2](P.97-100),如阐化、阐教、辅教、护教等王,原定每贡皆100人,多不过150人,大乘法王、大宝法王每次只许差僧徒10人,而新规定是阐化、阐教、辅教三王和大乘、大宝两法王皆每贡1000人,全赏内各只许8人进京,护教王每贡775人,全赏内许6人进京;又如长河西、朵甘思、朵甘直管招讨司等皆由原定每贡50人、多不过100人,提高至每贡1000人,全赏内各许8人进京,董卜韩胡宣慰司、杂谷安抚司的贡额由每贡100人、多不过150人,提高至1735人和1274人,全赏内各许8人进京(参见表2)。

表2 隆庆三年与成化十七年所定西番贡额对比

四是强化对贡使的资质及身份审验,并对冒名进贡者治以重罪。成化以来,屡有不具备朝贡资格的近边番民及沿途民众,甚至一些逃亡的军户匠役,贪图赏赐,伪造印信、敕书,冒名入贡,使得西番贡使数量进一步增多。明朝虽通过勘合制度、边关身份查验等方式,力求革除其弊,但对冒名进贡者通常只是减少赏赐额或拒绝入贡,缺乏明确的惩处措施,故效果不彰。隆庆三年规定,西番入贡,地方官员必须对朝廷颁发给遣主的诰敕、勘合及遣主的印信、番文奏本等,逐一查验明白,确定并无冒伪等情况后,才许起送;如发现冒名入贡的“近边奸民”,各省巡抚、提刑按察使司等衙门要及时缉拿,治以“交通外夷重罪”。

从上述见于万历《大明会典》的几方面内容来看,隆庆三年的西番朝贡制度改革具有以下几个特点。

第一,仍遵循“厚往而薄来”的朝贡基本原则。改革并未涉及对朝贡遣主的回赐,尤其是对贡使仍按员给赏,赏额亦基本不变。此前明朝对贡额内的西番贡使予以全赏,超出贡额的贡使减少赏赐,一般是每人裁去绢两匹③;而隆庆三年的规定虽将对贡使的赏赐分为全赏和半赏两类,人数各占一半,但因贡额普遍提高了约十倍甚至百倍,因此获全赏的贡使数量在理论上反而有了较大幅度的增加。

第二,充分考虑西番朝贡者的利益诉求。首先是朝贡遣使的人员限额被大幅提高约十倍甚至百倍。其次,以往西番超额遣使,多不过千余人(参见表1),而隆庆三年所定西番朝贡遣使限额,大多为1000人左右,这不仅是对长期以来西番超额入贡事实的接受,更使其从“违例”变成了“合规”。如发生在嘉靖十五年的一次典型的西番超额遣使事件,辅教、阐教、大乘各王及长河西遣使4170余人入贡,其中辅教王遣使1018人,阐教王遣使1119人,大乘法王差来1019人,长河西遣使1018人[43](P.378)。隆庆三年将乌思藏诸王及长河西的贡额皆定为1000人,较嘉靖十五年的违例遣使人数只是略有减少。再如董卜韩胡,成化时定为每贡五六十人,嘉庆二年朝贡遣使达1700余人,而新规将其贡额定为1735人;杂谷安抚司,成化定为每贡100人,嘉靖十五年遣使达1264人,四年后又超出定额1190人入贡,新规将其贡额提高至1274人,与上述两次违例遣使数基本持平。此外,半赏的彩段、袭衣折银,这也是西番朝贡者早已有之的要求。嘉靖五年(1526),加渴瓦寺入贡番僧反复乞求将衣、缎等赏物折给银两,皇帝初不充,后下旨“今次暂准折银”,并称若以后再有此类要求,将从重罚处相关人员[44](P.1467),然礼部在次年仍奏称入贡番僧都情愿赏物折银[45](P.1799-1800)。

第三,改革主要针对的是品级相对较低的近边西番朝贡者的朝贡,以及近边番僧等人群的冒贡行为。就贡期方面的改革而言,取消品级较低的国师、禅师、都指挥的袭职、谢恩等类型朝贡,以及无论远近都至少三年才准年例入贡一次的规定,所影响的主要是距离较近的近边西番朝贡者,如原定一年一贡或两年一贡的董卜韩胡、长河西等。品级较高的乌思藏诸王因贡途险远,很难三年一贡,故近边的长河西番僧等“往往伪作印信、番书,以冒赏赐”[32](P.3792);较乌思藏诸王为近的朵甘宣慰司,成化时定为一年一贡,后来也以路远而乞求改为三年一贡[46](P.4494)。此外,为根除冒名入贡而加强对贡使的资质及身份审验,并对冒名进贡者治以“交通外夷重罪”等,受影响的仍主要是近边番僧等相关人群。

第四,改革的重点在于限制进京贡使数量。将西番贡使分成进京与留边候赏两部分,这并非隆庆三年改革的创举,正统十四年(1449)就规定:“自今番僧朝贡,其远方者,遣人送来,其近边者,每次不得过三、四人,余则量馆待之,以礼遣回。”[26](P.3407)天顺年间又进一步要求朝贡番僧至京师者,不得超过十人,其余皆留边[27](P.6647)。但是,这些规定并没有得到严格执行,西番朝贡遣使进京人员数量超过十人的限额,达到上百甚至数百人的情况时有发生。如成化十五年(1479),辅教王遣363人进京朝贡[47](P.3335);成化二十一年(1485),大宝法王等遣使1470人朝贡,其中进京者有462人[48](P.4595);弘治二年(1489),长河西所遣朝贡番僧700人到京[49](P.535);弘治十二年(1499),乌思藏并长河西宣慰使司各遣人来贡,到京者达2800余人[50](P.2745);嘉靖三年(1524),杂谷安抚司遣使1423人入贡,其京者167人[51](P.1008);嘉靖四十年(1561),金川寺番僧遣使550人入贡,其中150人进京[52](P.8211)。按隆庆三年的规定,平均每三年经四川的西番贡使最多可达13572人,但其中只有112名贡使进京,年均不到40人。超过99%的西番贡使只能留边听赏,这不仅可以大幅节省贡使从边关往返京城的费用,而且还便于沿途对贡使的管理和约束,并防止其在返程途中购买私茶等违禁物品。

总体而言,隆庆三年的西番朝贡制度改革虽然是在朝廷因严重的财政危机而被迫着力寻找增收节支办法的背景下展开的,但并没有放弃“厚往而薄来”的朝贡基本原则,而是力求通过限制品级较低的近边番僧的入贡规模,打击冒贡行为,以及大幅压缩进京贡使等途径来达到节省费用、降低成本的目的。

三、改革的成效及原因

《明史》认为,明朝的西番朝贡制度经隆庆三年改革后“遂为定例”[6](P.8582)。从史料记载来看,确乎如此——明朝的西番朝贡制度在隆庆三年以后基本保持稳定,除万历六年、七年对贡使在京驻留时间、赏物折银及具体发放办法等有所规范外④,再未发生大的变化。万历晚期,礼部还提议将西番朝贡每千名贡使只起送八人进京的规定推广至朵颜三卫、女真及回夷的朝贡制度中[53](P.9323)。清初顺治时期,虽然经四川的贡道受阻,乌思藏阐化王仍遵隆庆三年贡制,连续四次经陕西入贡,每次遣使千人,其中进京使者八人[54]。

隆庆三年的西番朝贡制度改革在实践中取得的成效,着重体现在三个方面。一是改革后西番违例进贡事件已较少发生。隆庆三年改革后的六十余年间,见诸实录的西番违例进贡具体事件仅有两起:先是万历七年(1579),疑似有人冒充阐化王入贡[55](P.1768-1769);其后是万历三十二年(1604),并无朝贡资格的番人昔藏等入贡,朝廷退其贡物,但仍给予适当赏赐,以“慰其远来之意”[56](P.7478)。二是西番朝贡遣使的频率明显降低,由四川起送的西番朝贡使团数量大为减少。隆庆三年规定无论远近,皆三年以上才许入贡一次,故两年后才有四川起送的西番朝贡使团,即隆庆六年(1572)乌思藏、朵甘思宣慰司及达思蛮长官司、加渴瓦寺等遣使入贡,以及万历元年(1573)金川寺演化禅师等遣使入贡。《明实录》所记西番遣使经四川入贡,在万历、天启两朝共113起,年均不过2起,较改革以前大幅减少。三是关于西番朝贡的遣使人数及进京与留边人数的规定,得到了较为严格的执行。以隆庆六年为例,当年有朵甘思宣慰司等二起、共16人入贡(当指进京)[57](P.53-54),又有达思蛮长官司遣使入贡,到京及留边共434人(贡额为438人)[58](P.194),加渴瓦寺遣764人入贡(贡额为764人)[59](P.266)。这样的情况,基本保持到天启年间。

万历晚期时任工科给事中何士晋组织编纂的《工部厂库须知》记录了“专掌诸夷赏劳”的工部都水司六科廊从万历四十年到四十二年(1612-1614),先后为1417名、725名、1033名四夷贡使发放了衣、靴袜等赏物,而领受赏物的贡使中并无西番贡使[60](P.299-300)。该书还记工部节慎库为所有“贡夷番僧”发放折缎银两的情况,其中万历四十年为3584名贡使,发银15726两;四十一年为2494名贡使,发银31714两;四十二年为3524名贡使,发银34888两5钱,年均发银27443两[61](P.262)。由以上两则材料,可推算出此三年西番贡使的数量分别是2167名、1769名、2491名,年均2142名,虽然占了同时期四夷贡使总数的2/3以上,但却不到隆庆三年所定经四川的西番贡使限额总数的一半。此外,早在嘉靖时期,西番贡使就普遍要求赏物折银,万历六年又有“各夷所得赐物……或愿折价,礼部题照原价折给”的规定[62](P.143),而《工部厂库须知》所记西番贡使并不领取衣、靴袜等赏物,足证当时西番贡使的赏物折银已是常态,即朝廷回赐西番贡使的主要是银两,其数量自然应在发给“贡夷番僧”的银两总数之内。在万历四十年至四十二年,年均发给“贡夷番僧”27443两银,这对于年入近90万两银的工部节慎库而言[63],算不上是一笔大的开支;相对于明朝每年约3700万两银的财政总收入[64](P.363),更是微不足道。因此,隆庆三年改革以后的西番朝贡虽然并非没有弊端,但由于违例进贡事件较少发生,不仅有关进京贡使数量的规定得到了较好的遵守,而且贡使总人数也有较大幅度的下降,以至不到限额规定的一半,明朝因此而得以节省用于赏赐西番贡使的白银支出,以及减少因贡使往返等产生的人力物力财力消耗,从而有效降低了治理成本。

正统、成化以来,明朝针对西番违例进贡的多次政策调整和整顿都收效甚微,但隆庆三年改革却取得了较为显著的成效,究其原因,主要有以下三个方面。

一是采取了较强的针对性策略。与以往朝廷多只是宽泛要求遵行“旧制”或“旧例”不同,隆庆三年的改革在尽可能满足西番朝贡者利益诉求的同时,着重限制和减少品级相对较低的近边西番朝贡者的入贡行为及遣使规模,这既坚持了“厚往而薄来”的朝贡基本原则,从而减少改革的阻力,更能实质性减少西番朝贡使团的数量及遣使人数——西番违例入贡,特别是滥进冒贡现象多与近边番僧群体有关,而这也是万历四十年至四十二年的西番贡使总人数还不到隆庆三年所定经四川入贡的西番贡使限额的一半的主要原因所在。

二是提高了地方官员在西番朝贡管理中的权责。规定全赏由礼部颁给,而半赏则由各省布政司储银内发放,这既是将朝廷的财政压力部分转移给地方,也在一定程度上迫使地方官员增强责任担当,加强对贡使的资质审验,阻止近边番僧及沿途边缘人群冒名进贡,减少改革以前时有发生的对西番朝贡使团不审实即起送或违例起送等现象。万历三十七年(1609),以清廉著称的四川巡抚乔壁星甚至以“番人混冒,方物滥恶,所奉敕书洗补可疑,而通使岁诱为奸”为由,一度将经四川入贡的“十番”禁其“八番”,只保留阐教王和辅教王的朝贡资格[65](P.8620)。

三是比较妥善地解决了贡使在边关驻留期间的管理问题。隆庆三年西番朝贡制度改革的重点在于尽可能限制进京贡使的数量,即在将各番贡额普遍大幅提高至1000人左右的同时,只许其中4-8人进京,这意味着几乎超过99%的贡使都只能留边听赏。由此而来,对数量庞大的留边听赏贡使的管理就成为一个关乎改革成效的重要问题。对此,明朝在四川雅州城外修建了弘化、报恩两座“番寺”,作为西番贡使在边关等候身份辨验和留边听赏期间的居住及存放物资之所[66](P.331-332),并设置两员世袭僧官——大乘司徒和守善体梵灌顶大国师,分领两寺,“专理乌思藏各土番进贡事宜”[67](P.475),从而为隆庆三年西番朝贡制度改革取得积极成效发挥了重要的保障作用[68]。

结语

隆庆万历之际被认为是明朝乃至中国历史上的一个重要变化时期。由张居正等人所主导的隆万改革,推动中国两千年以实物为主的财政体系向以白银货币为主的财政体系全面转变,标志着传统国家向近代国家的转型[69]。隆庆三年的西番朝贡制度改革作为隆万改革的一个组成部分,甚至可以说是隆万改革的先声,由于是在明朝陷入严重财政危机而不得不千方百计寻找增收节支办法的背景下展开的,因此节省费用、降低成本被置于突出位置,着重通过大幅压缩进京贡使数量和尽力阻止近边番僧等边缘人群在地方官吏配合下的冒名进贡等路径,并辅之以在边关修建寺院、设置僧官以管理贡使等配套措施,使得屡禁不绝的西番违例进贡现象得到遏止,西番贡使数量大幅减少,明朝相关的人力物力财力支出得以节省,可谓在一定程度上实现了对朝贡的天下理想与王朝治理的经济理性之间张力的弥合。至于改革后出现的西番贡使数量减少及赏物普遍折银等变化,则反映了以“厚往而薄来”为基本特征的朝贡制度在王朝的边疆民族治理体系中的衰落与转型。而转型的结果,就是朝贡制度在清代演变成内外蒙古、西藏、回部等藩属地方及川边土司及番屯分班轮流进京朝觐、庆贺元旦的年班朝觐制度。

注释:

①较具代表性的研究成果有杜长风《明代乌思藏朝贡述略》,《西藏研究》1990年第3期;武沐《论明朝与藏区朝贡贸易》,《青海民族研究》2013年第4期等。

②有关“隆庆革新“或“隆万改革”“嘉隆万改革”的研究,颇有涉及边疆、族群议题者,但多集中在“北虏南倭”问题,部分研究者力求从整体上把握隆万之际边疆族群政策,如赵世瑜《明朝隆万之际的族群关系与帝国边略》(《清华大学学报》2017年第1期)、展龙《张居正改革时期民族政策研究》(北京:人民出版社,2013年)等,但都甚少涉及西番朝贡问题。

③参见《明世宗实录》卷1,“正德十六年四月辛亥”,第56-57页;《明世宗实录》卷63,“嘉靖五年四月癸丑”,第1455页;《明世宗实录》卷153,“嘉靖十二年八月丙戌”,第3471页;《明世宗实录》卷495,“嘉靖四十年四月丙午”,第8211页。《明世宗实录》,台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962年。

④参见(明)申行时等《大明会典》卷108《礼部六十六·朝贡四》,第112页;《大明会典》卷113《礼部七十一·给赐》,第144页。《大明会典》,载于《续修四库全书》,第791册,上海:上海古籍出版社,1996年。