地方旅游符号的形成与调适:从文化遗产地到全域旅游空间

2022-09-06宋河有

宋河有

[提要]标志性景观在旅游地发展中起着核心引领作用。文章以伊金霍洛旗境内的成吉思汗陵为例,结合历史资料和实践调查,解析了其从文化遗产景观演变为知名文化遗产旅游地的过程。在此基础上分析了以成吉思汗陵旅游区为引领,在政府、旅游企业、当地居民、游客等多重力量共同推动下,促使“天骄圣地”这一地方符号逐渐转变为地方旅游符号的过程和机制。研究发现,得到广泛认同的标志性文化遗产旅游地可有效拉动所在区域旅游经济的快速发展并形成地方旅游符号的特色优势。要在新时代维持和强化地方旅游经济优势,文化遗产旅游区域必须在铸牢中华民族共同体意识导向下调整旅游符号,打造全域文化旅游符号系统,从顶层设计、企业协同到居民参与,从全域旅游空间布局和文化旅游产业链拓展层面实现全域一体化和立体化协同。

不同的区域位置、自然气候条件和历史演变等因素使特定地域空间成为当今的文化遗产地。从符号学视角看,文化遗产景观是“能指”(signifier)与“所指”(signified)的统一。除了本身具有的景观功能外,还蕴含着深厚的文化内涵和历史意义。在旅游经济活动中,标志性景观或旅游区对旅游消费者起着重要的引导作用[1]。随着遗产旅游的兴起,挖掘文化遗产景观所蕴涵的独特文化内涵和象征意义,将之打造为游客“不能不游览”的旅游地名片和“景观符号”,这已成为文化遗产旅游地的创新发展之路[2]。

每个文化遗产旅游地都是由多个单体景观或产品组成的。每个景观都是一个符号,都有其特定名称和意义。当一个旅游地或旅游区域被视为一个整体时,它们组合在一起就成为了旅游地符号,或称为该地的旅游符号。例如泰山灵芝茶、泰山石、泰山观光索道、泰山观日出等多样的泰山旅游活动项目虽属于不同的旅游品牌,但它们统一构成了“泰山”旅游符号[3]。不难看出,旅游符号中可视化的“能指”蕴藏着地方社会“所指”的独特意义,这也常常成为游客进行旅游目的地选择时所考量的重要因素。

成吉思汗陵(以下简称成陵)是内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内的标志性文化遗产景观。因成陵坐落境内,伊金霍洛镇、伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯市都将“天骄圣地”作为地方符号。随着旅游业的兴起,以成陵为核心建成的成吉思汗陵旅游区(简称成陵旅游区)已成为内蒙古地区最知名的文化遗产旅游地之一,“天骄圣地”也随之演变为地方旅游符号。“天骄圣地”旅游符号的形成使伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯市在内蒙古地区遗产文化旅游业中拥有了不可替代的优势。但是在符号化旅游消费蓬勃发展和铸牢中华民族共同体意识的新时代背景下,如何对地方旅游符号做出恰当调适,如何利用地方旅游符号在区域空间和旅游产业链拓展方面更好地强化符号经济效应,从而实现文化旅游对地方旅游经济与社会发展的全面深入带动,是伊金霍洛旗乃至国内众多类似的文化遗产旅游区域需要继续探索的问题。

一、旅游符号学相关研究进展简述

现代符号学诞生于19世纪的欧美。瑞士的索绪尔(Saussure)提出符号二元论(能指与所指),美国的皮尔斯(Peirce)提出符号三角理论(所指、符号和解释项)。这使他们成为现代符号学奠基人。他们强调符号意义的结构并非一成不变,而是深受社会文化的影响。这奠定了旅游符号生产与构建的理论基础[4]。美国学者迪恩·麦坎内尔(Dean. MacCannell)1976年在其代表作《旅游者:休闲阶层新论》(The Tourist: A New Theory of the Leisure Class)一书中将符号学思想引入到旅游研究领域中,提出了旅游的符号意义和吸引力符号学等理论思想。随后卡勒(Culler)、格雷本(Graburn)、厄里(Urry)、布朗(Brown)等一系列学者围绕旅游符号相关问题展开了探讨,研究领域涉及旅游主体、旅游客体、旅游媒介、旅游消费体验行为、旅游营销等多个方面[5]。在遗产旅游方面,英国学者帕默(Palmer)1999年系统分析了遗产景观的表征问题,认为遗产景观象征着一个地区的地方文化符号、仪式和风俗[6]。赫伯特(Herbert)2001年构建了遗产景观的表征和游客阅读的圈形图,说明东道主建构的吸引物符号意义是由旅游者解码的[7]。沃特顿(Waterton)和沃森(Watson)合著的《遗产旅游符号学》(The Semiotics of Heritage Tourism)一书进一步探讨了人们如何在传承的经验和情感中从符号学视角理解遗产并重新赋予遗产特定的意义[8]。

国内的旅游符号相关研究始于20世纪末。1997-2004年为起步阶段,主要是对旅游符号的认识探讨。1997年王宁在《试论旅游吸引物的三重属性》中率先指出旅游吸引物的符号属性。随后,王宁、肖洪根、彭兆荣、李蕾蕾等学者均指出旅游现象中的符号性[5](P.85-86)。2005年开始进入快速发展阶段,研究文献数量快速增加,但研究对象和内容比较发散。例如谢彦君、彭兆荣、杨振之、马晓京、刘丹萍、张朝枝、马秋芳、陈岗、董培海等学者分别从不同视角对旅游符号问题展开了探讨。在旅游符号经济方面,彭兆荣分析指出了现代旅游中的符号经济价值[1](P.28);娄丽芝指出旅游本身就是符号经济的消费范式[9];吕文艺等学者分析了旅游符号经济的运行机理[10];王玉婷等学者分析了旅游地饮食符号经济的特点与形成机制[11]。在旅游开发方面,杨振之和邹积艺用符号学理论对旅游开发过程进行审视指出符号化旅游能促进原生文化符号传承和创新[12];俞宗丽和冯学钢构建了旅游开发符号化运作模式[13];娄丽芝提出旅游开发应根植于民族原文化土壤并兼顾文化全球化对旅游符号的意义适度创新[9](P.36)。在文化遗产旅游方面,马秋芳和孙根年从符号学视角分析了秦俑馆名牌景点的形成过程[14];邓小艳和刘英指出世界文化遗产旅游地创新发展应进行符号化运作[2](P.156);陈胜容以世界文化遗产清东陵为例将符号学理论引入了旅游地竞争力研究[15]。

从总体上看,国外旅游符号研究历时40多年,研究深度呈递进态势,研究问题日益走向具体化。国内旅游符号研究有20余年,但仍处于起步阶段。虽然涉及面和研究数量都在快速增加,但研究内容还比较分散,研究深度和广度还不够。当前国内外旅游符号研究已建立起与地方认同、文化遗产等具体问题的关联,但微观视角分析较多,缺乏从产业经济和区域经济视角的中观关注。从旅游产业和区域空间层面关注文化遗产地如何形成、调整并强化本地旅游符号经济优势是更有价值的现实问题。

二、案例地伊金霍洛旗区域概况

伊金霍洛旗位于鄂尔多斯市中南部,总面积5600平方公里,辖7个镇。这里地处“呼包鄂榆”城市群腹地,是鄂尔多斯市城市核心区的重要组成部分。鄂尔多斯伊金霍洛国际机场和鄂尔多斯火车站坐落境内,可直达北京、上海、广州、西安等大中型城市,是“呼包鄂榆”及周边地区重要的立体化交通枢纽。这里生态环境良好,已成功申创成吉思汗国家森林公园,是“中国绿色名旗”“国家园林县城”“自治区级全域旅游示范区”。这里历史文化悠久,境内有全国重点文物保护单位、国家5A级景区成吉思汗陵旅游区和鄂尔多斯文化产业园(原蒙古源流文化产业园)、苏泊罕大草原旅游区、内蒙古佛教文化博览园(博物馆)3个国家4A级旅游景区;有内蒙古自治区保存最完整的郡王府,有距今4000多年的“朱开沟文化”遗址和距今2000多年的战国秦长城遗址;有全国最大的沙漠淡水湖红碱淖和北方地区罕有的红海子湿地等一大批历史文化和自然景观。这里是世界上蒙古族传统礼仪保存最为完整的地区,传承近千年的“成吉思汗祭祀”和流传悠久的“鄂尔多斯婚礼”已被载入国家级非物质文化遗产名录[16]。伊金霍洛意为“圣主的陵园/院落”。由于1956年新建成的成吉思汗陵坐落于此,1959年1月15日,内蒙古自治区政府批准取名为“伊金霍洛旗”[17]。此后,“天骄圣地”不仅代表着成吉思汗陵,也代表着伊金霍洛旗和鄂尔多斯市(前伊克昭盟)。

如今的文化遗产旅游地成陵旅游区坐落于伊金霍洛旗境内的伊金霍洛镇。伊金霍洛镇总面积717平方公里,是伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯市的旅游文化产业重点镇之一,先后被评为内蒙古自治区民族团结进步模范集体、内蒙古自治区首批十大魅力名镇、全国特色景观旅游名镇、全国环境优美小城镇、国家第四批美丽宜居小镇、国家卫生乡镇和全国乡村旅游重点镇[18]。由于成陵园区的特殊性,它虽然在地理位置上处于伊金霍洛旗境内,但成陵旅游区管委会在行政管理上属于旗县级单位,归鄂尔多斯市政府直辖管理。

三、伊金霍洛旗标志性景观的形成与发展演变

(一)文化遗产景观的形成与神圣化

特定历史沿革促成了文化遗产景观的出现。文化遗产景观演变为地方文化符号则需要经历一定的历史演变历程和当地民众的广泛认同,甚至需要对其进行“神圣化”操作。

《伊金霍洛旗志》记载:1227年8月18日,成吉思汗病逝于六盘山清水县的行宫里。后人为了祭祀成吉思汗,将其宫帐安放在今天的阿尔泰山和肯特山一带。在那里建立了八座白色帐篷,称为“八白室”或“八白宫”。明朝年间迁至鄂尔多斯地区,清初移到郡王旗。“八白室”所在地被命名为“伊金霍洛”。成吉思汗陵安置在伊金霍洛地区已有三百余年。1939年,因抗战原因,成陵西迁至青海塔尔寺。1954年4月成陵迁回伊金霍洛地区。新中国政府批准并拨款建设的新成吉思汗陵于1956年5月13日落成。[17](P.926)此后,成吉思汗陵所处的地理位置就固定于此。

今天看到的固定于伊金霍洛旗霍洛牧场甘德尔敖包坛台上的成吉思汗陵就是新中国在1956年建成的新陵。陵宫主体由一座雄伟的仿元式城楼的门庭和三幢相连通的金色穹顶蒙古包式大殿构成。这是新中国成立后,采用蒙汉合璧形式设计而成的经典建筑。这让全国人民对成吉思汗陵的建筑景观有了直观印象,得到了社会的广泛认可。1985年对公众开放并不断得到修缮和扩建。如今成吉思汗陵是世界上唯一公认和认可的蒙古族居民祭祖之地[19]。

成陵旅游区门户网站展示了成陵的建设和维修历史。1977年,政府对成吉思汗陵进行了修复;在1981、1982至1984、1986至1987、1990、1992、1996至1999年等年间曾多次对成吉思汗陵进行修缮、扩建或维护。逐步增添了陵宫壁画、九十九级台阶式步道、陵宫大院红墙、成陵行宫、仿古建筑群、陵宫外围墙、碑亭、蒙古包大餐厅、守陵人新住所、陵园大门,苏勒德祭坛、商更斡尔阁、成吉思汗出征铜像、成吉思汗祭祀文化展览馆、停车场等多项内容。1982年,成吉思汗陵园被认定为全国重点文物保护单位。在这里传承的成吉思汗祭祀文化2006年被评为国家级非物质文化遗产。以往举行的成吉思汗祭祀大会为这里聚集了人气,增强了景观的神圣化氛围。

根据迪恩·麦坎内尔(Dean. MacCannell)提出的景观神圣化理论思想[20],政府对成陵的不断修缮建设和美化过程就是对景观进行神圣化构建与提升(the framing and elevation)以及珍藏(enshrinement)的过程,就是一个符号意指过程和编码过程。最终使其不仅成为地方标志性文化遗产景观,而且其所在地的命名也出现了社会化复制(social reproduction)现象。成陵所在地被命名为伊金霍洛镇,所在旗区被命名为“伊金霍洛旗”。2001年,原伊克昭盟更名为鄂尔多斯市,意为“有诸多宫殿的地方”。从1956年至今,以成吉思汗陵宫建筑为核心的成陵园区逐步成为了鄂尔多斯地区最具代表性的“历史圣地”和文化遗产景观。

(二)“历史圣地”的“旅游神圣化”

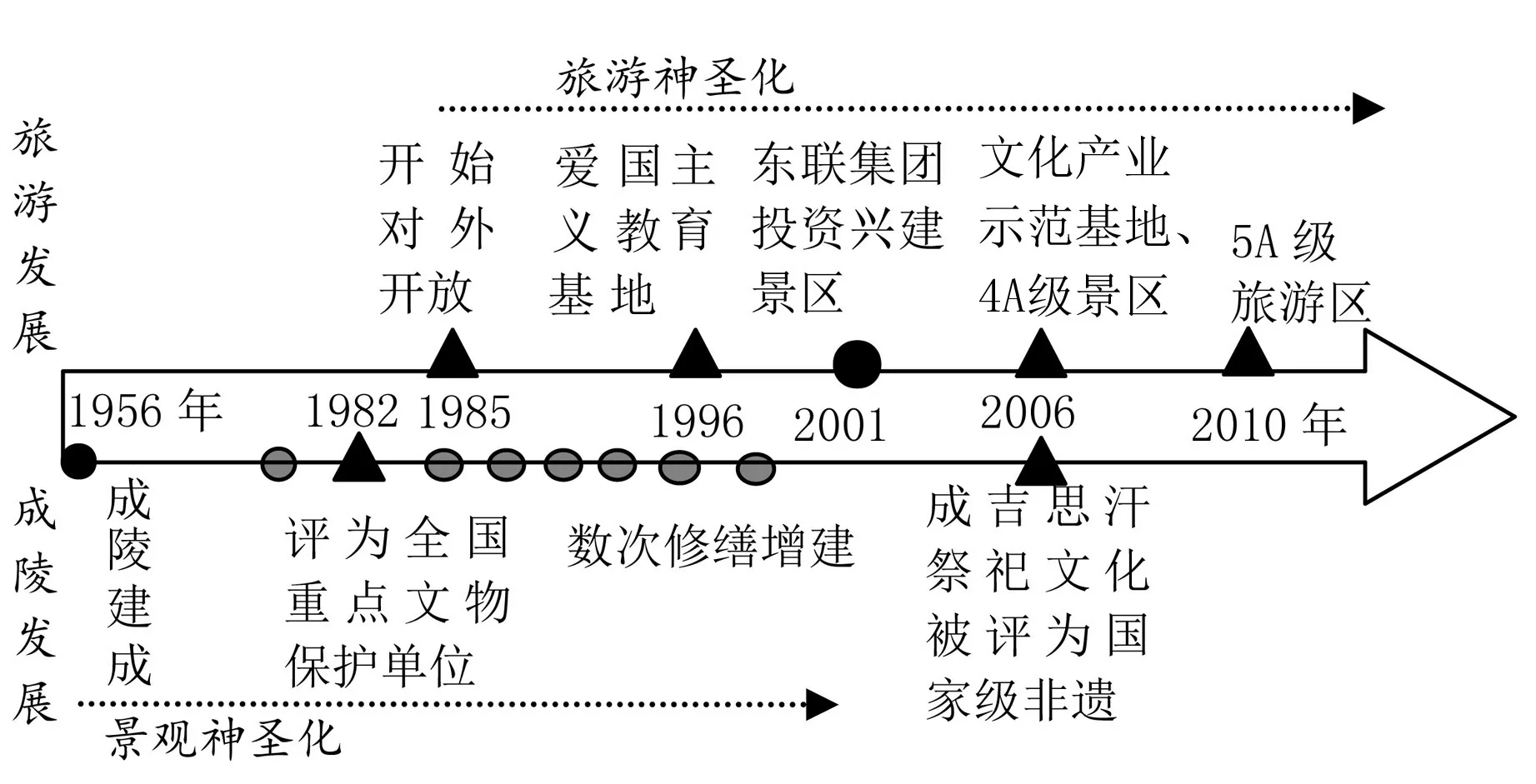

由于历史、民俗、传统等原因被人们称为“圣地”的空间场所,本文统称为“历史圣地”。历史圣地未必一定是旅游地。但如果用旅游化手段对历史圣地进行打造,则很可能会产生旅游效应。基于此,针对将“历史圣地”打造为“旅游圣地”的行为和现象,本文统称为“旅游神圣化”。文化遗产景观要成为标志性景观和地方符号,首先就必须成为“神圣化景观”。而要成为当地的标志性旅游吸引物,就必须对其进行“旅游神圣化”包装和建设。如今以成吉思汗陵宫建筑为核心吸引物的成陵旅游区之所以能成为伊金霍洛旗和鄂尔多斯市的标志性旅游地,就是经历了“从无到有”、从“景观神圣化”到“旅游神圣化”的发展历程(图1)。

图1 成吉思汗陵的“景观神圣化”与“旅游神圣化”历程

成吉思汗陵园1985年开始对外开放,主要接待国内外各级政要的参观访问;1996年被命名为全国中小学爱国主义教育基地。2001年,在国内“大旅游”发展背景下,鄂尔多斯开始实施“大旅游”发展战略并打出了“天骄圣地、鄂尔多斯”的旅游宣传口号。同时吸引本地旅游企业东联集团作为旅游开发业主单位兴建成陵景区,开始了大规模“旅游神圣化”建设之路,充分打造出了草原帝王陵的雄姿[21]。如今的成陵旅游区包括东联集团建成的成陵历史文化旅游区和原有的成吉思汗祭祀文化旅游区,形成了以成吉思汗陵宫建筑为核心、以成吉思汗和蒙古族文化为主题的草原历史文化旅游区,包括了一系列相关物质文化和非物质文化活动项目。成陵旅游区2006年被评为国家4A级景区和全国文化产业示范基地;2010年被评定为国家5A级旅游区,也是迄今为止内蒙古地区唯一的5A级文化遗产旅游区。成陵在经过一系列“旅游神圣化”建设之后发展成为了今天的成陵旅游区,成为了伊金霍洛旗和鄂尔多斯市境内景区等级最高的文化遗产旅游地,实现了从“历史圣地”向“旅游圣地”的发展转变。同时也使“天骄圣地”这一地方符号演变成为了地方旅游符号。

四、地方旅游符号相关概念厘清

(一)旅游符号的含义与类型

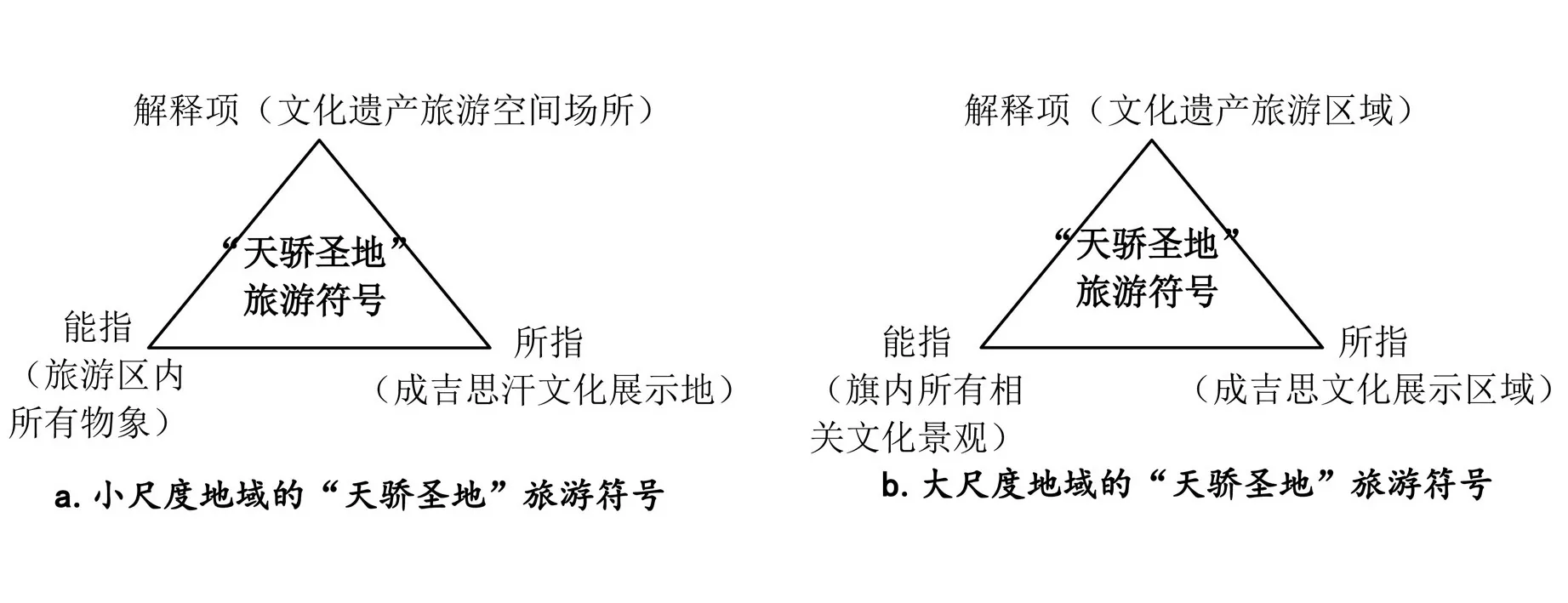

符号是“能指”和“所指”的统一体,是能够用来在某方面代表其他的任何物象。结合索绪尔、皮尔斯、麦坎内尔、卡勒、格雷本、厄里、谢彦君等学者的观点,本文认为旅游符号是指在旅游场域中存在的代表着不同意义的人、事物和现象的统称。旅游场域中充满了代表各种意义的旅游符号。根据皮尔斯的符号三元结构理论和麦坎内尔的吸引力符号学理论思想可知,这些旅游符号由可感知的表象(能指)、蕴藏的内涵(所指)和两者之间的内在关联(解释项、解释者或解释依据)组成(图2)。根据旅游活动的主体、客体、媒介、人群、空间等要素,可以将旅游符号分为旅游主体符号和相关群体符号、旅游客体符号或旅游对象物符号、旅游媒介符号、旅游空间符号等类型。而每一类旅游符号又由相应的旅游符号子系统构成。

图2 旅游符号的基本结构

从供给侧看,旅游地提供的旅游客体是游客在旅游体验过程中所参观、欣赏或互动的对象物。从广义上看,旅游对象物包括物化的旅游对象物和旅游场域中承担旅游活动对象功能的人群。从狭义上看,旅游客体主要是指物化的自然类和人文类旅游对象物[22]。无论是自然类还是人文类旅游对象物,都或多或少体现了人类情感和思想特征,具有相应的符号意义,故可称之为旅游客体符号,也可称为旅游景观符号或旅游吸引物符号。本文所提到的地方旅游符号就是指旅游地所拥有的旅游客体符号系统。

(二)地方符号与地方旅游符号的含义

1.地方符号

地方概念被雷尔夫(Relph)、段义孚(Tuan)等人文地理学者称为区别于他处的、被赋予特定文化意义的空间场所或区域,是人类与自然融合的结果[23]。地方符号则是指能够代表特定地域空间的某一事物或称谓,具有强烈的地方专属性。地方符号同时是一个文化标记,是特定区域因其所拥有的特定资源、特定民俗风情、特定生活方式而产生的独特事物或现象[24]。地方符号所指向的不仅仅是单一事物,而是事物背后蕴藏的更丰富的文化内涵。例如“鄂尔多斯羊绒衫、敖汉小米、景德镇青花瓷、洛阳牡丹”都已成为代表地域独特性的地方符号。

如前所述记载,成吉思汗八白宫在历史上曾长期分散在鄂尔多斯高原上,但八白宫的核心部分成吉思汗灵帐一直供奉于伊金霍洛地区。成吉思汗陵在旅游化发展之前,其所在的伊金霍洛镇、伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯地区均被称为“天骄圣地”。从符号学视角看,成陵的陵宫建筑、圣像、圣物等一系列文化遗产构成了“天骄圣地”符号的能指,并且以“成吉思汗长眠地”为所指,被国内外民众解读为纪念成吉思汗的空间场所(图3)。所以“天骄圣地”就是成陵所在地的地方符号。从地域空间尺度看,它既是成吉思汗陵园、伊金霍洛镇等小尺度地域的地方符号,也是伊金霍洛旗县域范围的地方符号。

图3 “天骄圣地”作为地方符号的含义

2.地方旅游符号

任何区域空间都可能同时存在多个领域内具有不同意义的地方符号。本文认为,在旅游场域中,能概括和代表旅游地的个性、能凸显其旅游特色和旅游形象并有效吸引游客群的地方符号即可称为地方旅游符号。在旅游业相对发达的城市或地区,也可能会同时出现多个地方旅游符号,此类例子不胜枚举。

成陵发展成为成陵旅游区之后,原来的文化遗产景观成为了吸引游客的旅游景观,整个旅游区具有了旅游(对象物)符号的功能。成陵旅游区成为伊金霍洛旗境内最具代表性的文化遗产旅游地。“天骄圣地”从地方符号演变成了地方旅游符号。旅游区内所有景观和事像共同构成了“天骄圣地”旅游符号的能指;以“成吉思汗文化展示地”为所指,被国内外民众视为成吉思汗文化遗产旅游空间(图4a)。随着旅游业的兴起和发展,以成陵为核心,伊金霍洛镇、伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯均以“天骄圣地”作为自己的旅游宣传口号。所以从地域空间范围看,“天骄圣地”成为了代表伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯的大尺度地域的地方旅游符号(图4b)。从旗县域空间看,伊金霍洛旗内所有的成吉思汗历史文化景观都构成了“天骄圣地”旅游符号的能指,其所指之意为成吉思汗历史文化展示区域。整个伊金霍洛旗则可被视为一个成吉思汗文化遗产旅游区域。

图4 不同尺度地域的地方旅游符号含义

五、地方旅游符号的形成过程

(一)旅游符号的地方营造

通过研读史料和梳理成陵的旅游化发展历程可发现,“天骄圣地”能成为伊金霍洛旗乃至鄂尔多斯市的地方旅游符号,这是当地政府、旅游企业、居民等多方力量共同建构的结果。

首先,新中国成立后对成吉思汗陵的兴建和不断修缮,反映了国家对内蒙古地区居民的情感关怀,同时也有助于更好地传承历史文化。在旅游业兴起之前,成陵作为蒙古族居民祭祖之地,得到了国内外民众的广泛认同和认可,成为了名副其实的“历史圣地”。21世纪初,鄂尔多斯市开始实施“大旅游”发展战略并将“天骄圣地、鄂尔多斯”作为旅游宣传口号。作为对外信息传播媒介和窗口的伊金霍洛旗政府官网也将成吉思汗陵宫建筑置于首页,并设立了“天骄圣地”窗口介绍旗情。还有伊金霍洛镇的旅游特色小镇建设,鄂尔多斯婚礼文化旅游节的举办,内蒙古自治区旅游主管部门多次开展的“草原—沙漠—成陵”精品旅游线路推荐和宣传活动等等,这都进一步增强了成陵旅游区在国内外的影响力。以成陵园区建筑为标志性景物,“天骄圣地”作为地方符号在旅游化发展背景下自然成为了鄂尔多斯地区旅游发展中一张不可替代的王牌。

其次,鄂尔多斯市东联集团作为旅游开发企业,依托成吉思汗陵兴建了历史文化游览区,使成陵旅游区占地面积达到了10平方公里,控制面积80平方公里,形成了祭祀文化区、历史文化区、民俗文化区、草原观光区、休闲度假区等文化遗产旅游空间布局,是世界上唯一的以成吉思汗历史文化为主题的5A级旅游区。处于其周围的鄂尔多斯文化产业园、苏泊罕大草原旅游区等4A级景区进一步丰富了成吉思汗历史文化的内涵,与成陵旅游区形成互补态势,进一步烘托和丰富了“天骄圣地”旅游符号的内涵和产品内容。同时,这里还吸引了大量的旅游食宿、娱乐休闲等旅游接待产业要素和小微企业的聚集。

同时,长期生活于此的蒙古族传统居民是蒙古族鄂尔多斯部中具体负责守护、祭祀成吉思汗八白宫、苏勒德以及祭祀圣物事务的达尔扈特人。他们作为守灵人,以成吉思汗陵园为核心,聚居于周边,代代相传,成为当地传统居民。在成吉思汗陵内专职从事祭祀工作的员工均为达尔扈特人后代,当前负责承担成吉思汗祭奠活动的是达尔扈特部落第38和39代传人[25]。随着时间的演进和当地旅游业的发展,如今达尔扈特人除了世袭司祭和经营畜牧业外,生产方式已经向旅游接待等其他行业演变,涉及的领域也越来越多[25](P.68)。成吉思汗历史文化景观和独特的文化空间构成了当地传统居民独特的生活空间。他们和成陵旅游区一样,构成了“天骄圣地”旅游符号的重要载体。

(二)旅游符号对地方社会与旅游经济的带动

随着旅游业的兴起,伊金霍洛旗借助“天骄圣地”旅游符号围绕成吉思汗陵及相关历史文化开发形成了一系列具有地方特色的文化旅游活动,实现了资源型地区的发展战略转型和旅游业对地方社会与旅游经济的带动。

首先,“天骄圣地”旅游符号推动了地方历史文化与旅游的融合。在成陵旅游区的带动下,被评为国家级非物质文化遗产的成吉思汗祭祀文化、鄂尔多斯婚礼文化,以及流传于民间的祝颂仪式、献歌敬酒仪式、传统礼仪、饮食、服饰、民间艺术及娱乐游戏等地方文化都在伊金霍洛旗旅游业发展中实现了文旅融合。这不仅使历史文化得到了传承,还丰富了地方文化旅游产品的内容。

其次,“天骄圣地”旅游符号促进了当地居民的旅游化就业,明显提升了当地农牧民的收入水平。实地调查发现,如今达尔扈特人主要的生计方式有世袭司祭、经营畜牧业、在旅游景区就业、开办蒙古包厂、开办蒙餐馆、民族用品制作与销售、自发组织面向游客开展的草原骑马活动、开办牧家乐等等。据统计,伊金霍洛镇区农牧民在旅游业兴起之前人均年收入为2500元(2001年),在成陵旅游化开发建设后,就达到了7000元(2007年),成陵周围的农牧民人均收入则更高(8000元)[26]。进入21世纪以来,旅游业已经逐步发展成为伊金霍洛旗农牧民增收的新支柱产业。当地传统居民围绕自身传承的历史文化和传统生计方式,已经延伸发展出了一系列具有现代社会特征的新型生计方式。

同时,“天骄圣地”旅游符号还吸引了大量的旅游企业投资。除了东联集团投资注入成陵旅游区、苏泊罕大草原旅游景区等多个景区建设外,还有鄂尔多斯文化产业园等一批相关文化旅游景区得到投资建设。除了本地居民的牧家乐旅游接待户外,这里还吸引了大量外来投资商在成陵周边开展旅游食宿接待业务。

(三)游客的符号性消费

地方旅游符号对东道主地区有特定的象征意义。那些具有特殊价值的符号对游客也会形成一种无法拒绝的吸引力,甚至会被游客理解为旅游的意义和自己身份的象征。对游客来说,一些影响力较大的符号并非只表示现代社会生产的符号化特征,还充分体现了现代社会商品交易中的“名牌”功能。在现代旅游活动中,旅游景观的符号意义对游客起着重要的引导作用[1](P.28)。通过马蜂窝、去哪网、携程网等旅游用户网站检索可以发现,成陵旅游区已成为内蒙古自治区外游客在鄂尔多斯地区“不得不游览”的打卡之地。加上内蒙古文化和旅游部门的精品线路推荐,各旅行社的推销,“草原—沙漠—成陵旅游区”,从21世纪初就一直是公认的内蒙古精品旅游线,成陵旅游区则更是精品旅游线路上的明珠。

六、地方旅游符号经济的形成机制

综合前文分析,以成吉思汗陵宫为标志性景观,以成陵旅游区为核心的“天骄圣地”旅游符号是在政府的打造与推广、当地居民的认同与推荐、旅游企业的积极投资与宣传以及游客的反馈与推荐等多方力量共同作用和影响下不断赋予其旅游经济价值并不断得到强化的。在鄂尔多斯的资源型城市转型和国家文旅融合发展战略影响下,地方旅游符号的经济影响有不断扩大的趋势。将“天骄圣地”旅游符号经济形成过程中的各要素提炼出来并建立各要素间的逻辑关系,可构建出地方旅游符号经济的形成机制概念模型(图5)。

图5 地方旅游符号经济的形成机制概念模型

首先,当地政府对地方旅游符号经济的运行发挥着积极的推动作用。政府的宏观发展战略指导、顶层规划设计、旅游产业政策支持以及直接参与景观建设等一系列举措都对地方旅游符号的形成和推广起到了积极作用。但从旅游业高质量发展视角看,成陵管委会、伊金霍洛旗和鄂尔多斯市的顶层旅游规划设计和旅游产业相关政策和制度仍显粗放,尚没有在旅游空间布局和文化旅游产业链条拓展等方面更充分地发挥出地方旅游符号的特色优势。

其次,当地居民的认同和响应在一定程度上提升了地方旅游符号的接受度。旅游符号包括显性的、可视化的事象景物和隐性的特定含义。地方实体物象、地方语言、服饰、饮食传统、节日、英雄人物等都是地方旅游符号的载体和表现。其中当地居民是地方旅游符号内涵的活态载体。越来越多的地方居民自发参与到了旅游接待业中。有的本地居民还自发组织成立了旅游合作社。他们围绕地方旅游符号开展的就业和推荐行为都潜移默化地强化了地方旅游符号的经济价值。但以往当地居民对地方旅游符号的认同和响应行为具有明显的自发性和盲目性,缺乏在顶层设计框架指引下的行动协同,从而致使本地旅游经济业务具有高度的重复性和雷同性。

再者,旅游企业数量的增加和建设规模扩大进一步强化了地方旅游符号。成陵因旅游企业的加盟使旅游区的建筑面积迅速扩大,影响力剧增。外来旅游投资商围绕“吃住行、游购娱”等旅游产业要素纷纷开展旅游开发和建设。这不仅增加了地方旅游税收、促进了当地居民就业,而且其聚集效应也直接烘托了地方旅游发展氛围。但是,以往旅游企业的投资行为具有明显的无序性和雷同化特征。例如在成陵东侧的巴音昌呼格草原上,几十家高度雷同的旅游餐饮接待酒家虽然烘托了当地旅游符号经济效应,但也对本地居民集体经营的旅游合作社构成了直接竞争威胁,其无序竞争在一定程度上也损害了地方旅游形象。

同时,游客体验的即时反馈随时可以提升地方旅游符号的接受度;而不良的旅游体验反馈也可能随时使地方旅游符号经济面临危机。随着自媒体时代的到来,游客体验的反馈和传播速度变得越来越快,地方旅游符号能影响的地域范围也变得越来越大。游客对标志性旅游景观和旅游活动过程中主客符号互动的向往、认可和推荐,甚至是负面评价都可以通过网络渠道快速传播。这也更加体现了旅游空间布局与景观设计、旅游产品内容体系与服务质量对旅游符号经济起到的关键性作用。

七、地方旅游符号的调适与强化路径

(一)以中华民族共同体意识为导向调整地方旅游符号

旅游的本质是到异地去体验不同的生活,体验不同的风土人情,这也必然离不开人与人之间的交往互动。民族旅游的发展离不开各民族群众之间的交往和交流。民族旅游地的繁荣更离不开东道主与游客之间的相互认可、认同和交融。在中国特色社会主义新时代,面对国际局势的大变局,铸牢中华民族共同体意识已成为各族民众共识,也是我国民族团结的主基调。在中华民族共同体建设背景下,各民族间的认知关联、情感依恋、互信互助是中华民族由多元走向一体的价值基础[27]。而民族旅游的发展在进一步加强各民族间的交往交流交融方面起着越来越重要的作用。民族旅游地的魅力主要就在于依托地方旅游符号来满足游客对“奇风异俗”的追求。如前文所述,地方旅游符号的形成可有效拉动地方经济与社会发展。但在新时代,民族旅游地必须以中华民族共同体意识为导向,做到全面深刻自我审视,恰当调整地方旅游符号的称谓和旅游产品内容。

首先,在地方旅游符号选取与命名上,应侧重于从地方历史与当代经济和社会发展特色方面挖掘地方基因,选择具有地域代表性的标志性旅游景观或事像作为地方旅游符号。伊金霍洛旗以往以成陵旅游区为引领形成的“天骄圣地”旅游符号影响比较深远,目前尚没有更具影响力的标志性景观来引领形成新旅游符号。在这种情况下,可从全域视角将旅游符号称谓调整为“草原历史文化密集地”或“伊金霍洛文化展示地”或“资源型地区文旅融合地”“荒漠草原文化旅游高地”等具有地域个性特征的称谓。例如呼和浩特的“中国乳都”、乌兰察布的“中国燕麦之都”、敖汉旗的“小米之乡”、苏尼特旗的“黑头羊”,这些地方符号经过旅游神圣化打造,都可成为地方旅游符号。

其次,在地方旅游符号指引下形成的文化旅游活动和产品内容方面,当地政府在做好文旅融合顶层框架设计的同时,还应充分发挥政治导向引领、旅游活动内容遴选和监督职能,做好对旅游企业、旅游从业者和当地居民的思想意识教育和引导工作,最终使地方旅游符号不仅能彰显地方旅游经济特色,还能得到当地社会和游客的共同认同。

(二)利用地方符号有序充实地方旅游符号系统

生活在特定地方的群体在追求生存与发展的历史进程中,不断与当地自然环境进行互动互融,就会逐渐形成具有自然与人文双重属性的地方个性。地方性可解构为四方面内容:一是地方物态空间,即景观环境、有形建筑、特定场所、空间结构等;二是地方活态活动,即民俗民风、节事活动、动态物象等;三是地方社会状态,即社会制度、生计方式、社会关系、居民结构等;四是地方情感,即地方记忆、地方认同、地方情结等。这些地方特性会通过一系列地方符号来加以体现。无论是从历史维度还是从区域维度看,独特的地方符号都彰显了地方个性。

在旅游场域中,不应将一切地方符号都盲目无序地进行旅游化开发,而应秉承系统观念,“全域一盘棋、在一个旅游符号下打造多个子旅游符号”,形成地方旅游符号系统。将一系列地方符号统筹于地方旅游符号中,就可以使两者呈现互促关系(图6)。对地方环境、地方人物、故事、遗产遗迹等地方符号内涵进行系统化体系化挖掘和凸显,不仅能纾解同质化区域内的旅游雷同化困境,而且更能在铸牢中华民族共同体意识下推动地方社会自我认同和文化传承。

图6 地方符号与地方旅游符号的互促关系

伊金霍洛旗除了考虑调整地方旅游符号称谓外,还应在全旗范围内从地方物态空间、活态活动、社会状态、地方情感等方面全面挖掘与地方旅游符号内涵相关的地方符号,使其在“吃住行游购娱”等旅游接待环节中得到展现。例如构建地方特色饮食旅游符号子系统、地方特色节事旅游符号子系统,最终在全域内构建形成特色鲜明的地方旅游符号体系。

(三)以“全域旅游+全域文化”构建全域文化旅游符号空间格局

随着全域旅游和文旅融合的不断深化发展,全域旅游需要告别以往的拼盘式文旅结合,而应以全域文化滋养和提升全域旅游发展[28]。从旅游符号学视角看,两者应融合为一体,以地方旅游符号为引领,推进全域文化旅游一体化和旅游符号系统化。文化遗产旅游地所在全域应在中华民族共同体意识引导下围绕旅游符号系统深挖文化内涵;应与现代科技相结合、以创新文化形态来丰富旅游活动的样式和业态;应从顶层设计层面勾勒全域文化旅游意蕴、培育多样的地方旅游品牌来烘托和彰显全域文化旅游符号,为游客创造具有地方特色的旅游体验。

旅游符号包括显性的物质文化符号(物象符号)和隐性的非物质文化符号(行为符号)[29]。在物象符号方面,伊金霍洛旗除了当前存在的物象和场所外,还需在旅游交通廊道、食宿等旅游设施和建筑上增加地方景观符号,或将旅游设施进行景观化改造,实现服务功能与地方文化景观功能融合。在活态行为符号方面,还应围绕地方旅游符号打造更多具有地方专属性的节事活动和动态物象。以多样的文化符号装点地方旅游空间,从而更好地彰显当地文化旅游空间的独特性。

伊金霍洛旗2021年12月被评定为内蒙古自治区级全域旅游示范区。但和国内众多省级全域旅游示范区一样,除了成陵旅游区比较充分地展现了地方旅游符号意义外,其他地区仍然在总体上呈现“拼盘”状态。例如伊金霍洛镇依托成陵旅游区的发展,已经从传统空间形态变迁为“旅游特色小镇”。但实地调查发现,该镇直观的旅游特色仅体现在规划整齐的道路、路边的绿化植被和“旅游特色小镇”标识牌上,似乎和内蒙古其它地区旅游小镇没有太大差异。究其原因,就在于没有充分彰显出地方旅游符号氛围。在全域文化旅游深化发展中,苏泊罕大草原旅游区、鄂尔多斯文化产业园、佛教文化博览园(博物馆)等其他文化旅游地都应围绕全域文化旅游符号挖掘地方文化基因,有序组织地方文化旅游活动,塑造全域文化旅游大品牌。同时还应讲好地方历史故事,弘扬地方居民的新时代爱国主义精神。例如挑选地方历史名人、历史故事、名人箴言等地方历史文化中的民族团结精神和共同体意识元素,通过建筑、广场、街区、雕塑、路牌等多种形式展现地方社会的当代精神。这些文化景观不能只停留在景观形式方面,更应结合中华民族共同体意识和社会主义核心价值观讲好地方故事,弘扬当地居民开拓进取、守礼和谐的社会伦理观、乐观积极的人生观、尊崇自然的生态文化观,构建积极和谐的地方旅游符号空间格局。最终通过全域文化旅游一体化发展,强化地方旅游符号特色优势并实现旅游符号的全域化带动。

(四)以“产业链旅游”逐步优化地方旅游符号产业体系

旅游产业具有“产业关联性广而不强”的经济特点。要在全域旅游、文旅融合和“旅游+”产业实践中居于“牵一发而动全身”的主导地位,旅游业就必须以地方旅游符号为线索和引领,围绕符号的文化内涵和地方基因线索,发现更多潜在资源。以此为基础,吸引农业、工业制造业、文化传媒、信息网络、科技工艺等其他产业企业主动向旅游产业靠拢和融合,研发新兴旅游业态,进而围绕全域文化旅游符号形成多样化的产业链旅游。

产业链旅游是指较成熟的产业链节点企业通过产旅融合实现产业链向旅游业拓展,进而可以分享旅游市场,为旅游者提供具有本产业链特色的系列旅游产品[30]。在以往,成熟产业链常常是指其他非旅游产业,例如“农业旅游、工业旅游”是依附于农业、工业而延伸出来的旅游业态,旅游业处于从属地位。在地方旅游符号已经产生明显经济效应的旅游区域,可以反其道而行之,让全域旅游、文旅融合和“旅游+”思想齐发力,以地方旅游符号系统为主导线索和链条,形成多条子产业链。这样一来,旅游符号产业链就可以作为母产业链来有效拉动地方经济和旅游相关产业发展。

伊金霍洛旗的地方旅游符号已经显示出了明显的经济效应。当地政府可在微调旅游符号称谓的同时,围绕旅游符号发掘更多的相关文化元素。可以将地方历史文化结合现代社会文明开辟出更多的旅游符号子品牌,进行一系列主题旅游项目开发。同时,还可以将地方旅游符号系统视为全域文化旅游产品生产的主产业链条,丰富相关的旅游产业要素,吸引更多其他产业企业融入地方旅游符号营造中,从而实现全域文化产业链旅游,这样就可以更好地强化旅游符号的产业化带动。例如以成陵旅游区为核心,在全旗范围内形成多个圈层和文化旅游片区,囊括地方社会文化、畜牧业、食宿接待项目、节庆活动、历史文化研学教育等系列产品。无论是集体合营项目还是个体经营户都可纳入其中,最终通过文化旅游线路串联和产业链扩散形成具有地方社会和文化特色的地方旅游符号产业体系。

八、结论与讨论

(一)结论

综合前文分析,主要形成以下几点结论:第一,文化遗产和文物承载着中华民族的基因和历史,是不可替代中华文明资源。挖掘利用文化遗产资源,发现其对当今社会有价值的文化符号,使更多文化遗产活起来,不仅可以实现对文化遗产地旅游符号的营造,还可以更好地传播和传承承载着中华文化和中国精神的文化符号,更好地强化中华民族共同体意识。第二,任何地域范围内都会存在能代表地方个性的地方符号,当其为旅游业所用、能代表所在地域空间的旅游特色并发挥符号经济价值时,地方符号就可转变为地方旅游符号。第三,地方旅游符号经济效应一般是以特定标志性景观为引领,由政府、旅游企业、当地居民、游客等多重力量共同推动而形成的。第四,构建旅游地特有的全域文化旅游符号系统,从全域旅游符号空间布局和文化旅游产业链拓展层面实现全域一体化和立体化协同,可更有效地拉动区域旅游经济快速发展并强化地方旅游符号特色优势。

(二)讨论

地方旅游符号的形成、调适与系统化和全域一体化,目的是打破旅游地面临的文化旅游雷同化窘境,从而彰显地方旅游特色优势。每个地域空间生活的居民在生活建筑、服饰、饮食习惯、地方风俗等方面都可能存在差异和个性。这也正是中华民族多元一体格局的丰富内涵体现。中华文化博大精深、源远流长,各地方文化都是华夏文化的分支。旅游的本质不过是旅游者换个环境和心境去更好地体验生活。旅游者到异地所追求的“奇风异俗”是对非惯常环境中“他者”生活环境和状态的好奇,或者是对某种理想生活状态的向往。本文提到的地方旅游符号虽然总是由东道主方从供给侧做出各种积极努力,但能否产生符号经济价值,能否有效拉动地方经济与社会全面发展,其关键在于东道主的地方旅游符号系统设计能否展现积极向上的当代社会价值观念,能否得到潜在游客的积极响应和认同。