斯氏并殖吸虫病致左上腹直肌炎性肉芽肿超声表现1例

2022-08-30吴宗美

黄 嘉 吴宗美

作者单位:404600 重庆市奉节县人民医院超声科

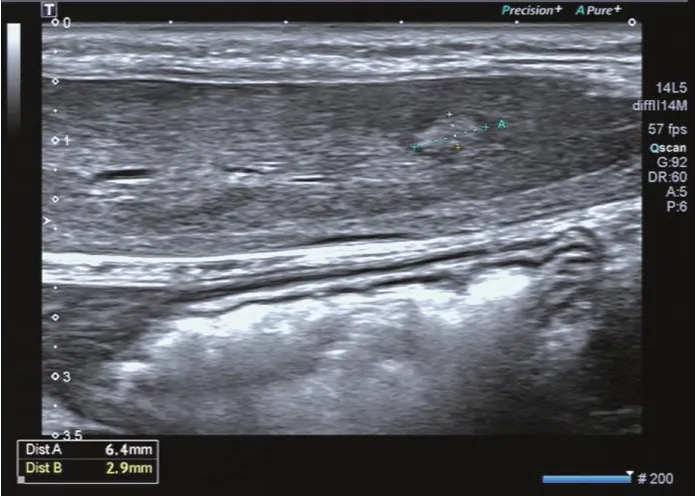

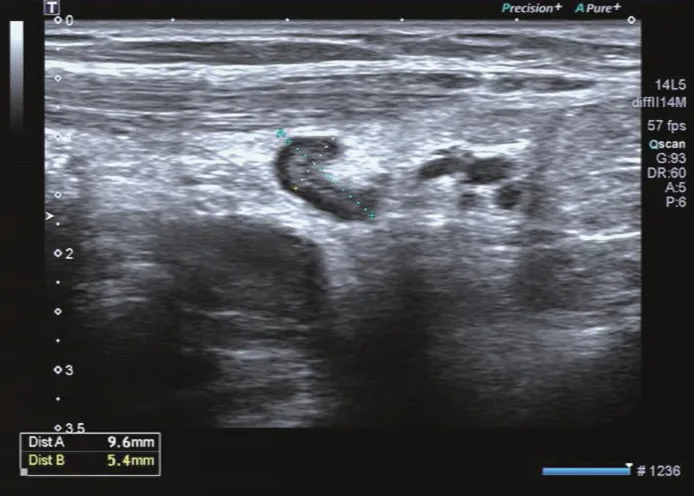

患者女,8 岁10 个月,因“左上腹包块1 个月”来我院就诊。有生吃溪蟹、饮生水史。体格检查:发育正常,精神好,腹壁皮肤色泽及皮温正常,未见红肿及斑丘疹,右侧腹平软,无压痛及反跳痛;左上腹壁较右侧稍隆起,触及包块,质地中等,边界欠清,上至脐上约5 cm,下达脐下约2 cm,伴轻微触痛。实验室检查:白细胞计数11.55×109/L,嗜酸性粒细胞比率36.7%,嗜酸性粒细胞绝对值4.24×109/L,淋巴细胞绝对值4.01×109/L,肌酐33.9 μmol/L。胸片检查:未见明显异常。超声检查:左上腹直肌弥漫增厚、最厚处约14.9 mm(健侧同水平约4.1 mm),肌纤维纹理走行尚清晰,回声增粗,内见散在灶样强回声分布(图1),形态较一致,边界清晰,周边见细线状无回声包绕,均成微小短棒状,后方无声影,其中最大者约6.4 mm×2.9 mm;腹直肌周围可见多个大小不等的淋巴结样回声,最大者约9.6 mm×5.4 mm(图2);CDFI 于增厚的腹直肌内及淋巴结内可探及较丰富血流信号,灶状强回声内未探及血流信号(图3)。结合实验室检查,超声提示吸虫病致左上腹直肌炎性肉芽肿改变可能。患者于上级医院行吸虫病抗原皮试检查阳性,确诊斯氏并殖吸虫病,经杀虫治疗后左上腹包块逐渐缩小,疼痛感消失。

图1 声像图示左侧增厚的腹直肌内见灶样强回声

图2 声像图示腹直肌周围增大的淋巴结

图3 CDFI 示左侧增厚的腹直肌内可探及较丰富血流信号

讨论:斯氏并殖吸虫病又称四川并殖吸虫病,与卫氏并殖吸虫病均属于肺吸虫病,因摄入生的或未煮熟的含有囊蚴的淡水蟹及蝲蛄而感染,可能导致终身残疾。二者虽属同种疾病,但又存在本质差异。卫氏并殖吸虫病主要以胸肺型为主,致病作用是童虫、成虫在人体组织及器官内移行或寄居造成的机械性损伤,以及其代谢产物等抗原性物质引起的免疫物理反应,分为急性期和慢性期,慢性期主要为童虫进入肺后引起的病变。斯氏并殖吸虫病以皮下肌肉型为主,呈游走性皮下结节,常见于胸腹、腰部及大腿部,人感染后几乎全部停滞在童虫阶段,其虫体可在肺部形成囊肿发育成熟产卵;亦可侵犯肝,发生急性嗜酸性脓肿。病变主要表现为3 个阶段:①组织破坏期,主要形成脓肿;②组织反应期,有血液和炎性渗出,病灶四周有单核细胞、嗜酸性粒细胞、中性粒细胞浸润,四周肉芽组织增生,并形成纤维状囊壁,又称并殖吸虫囊肿期;③纤维瘢痕期,虫囊由肉芽组织填充,呈纤维化。本病例实验室检查示嗜酸性粒细胞比率及绝对值显著增高,吸虫囊肿超声显示为左侧增厚的腹直肌内呈散在分布、形态均一、细线状无回声包绕的灶状强回声,考虑斯氏并殖吸虫病致左上腹直肌炎性肉芽肿性改变,属于组织反应期,其超声图像特征与病理改变吻合。

总之,超声在诊断斯氏并殖吸虫病致左上腹直肌炎性肉芽肿方面有一定价值,超声医师除了规范扫查获取典型的声像图外,还应具备丰富的临床知识,科学询问病史、结合其他辅助检查,做好疾病的诊断与鉴别诊断,减少误漏诊。