社交阅读动机与行为的悖离:阅读形态转变场景下的分析*

2022-08-25嵇大伟

嵇大伟

(1四川大学文学与新闻学院,四川成都 610207;2南昌工程学院人文与艺术学院,江西南昌 330099)

1 引言

互联网上的信息丰饶无尽,移动互联网前时代几乎所有、甚至远远超出的阅读内容,都可以从移动终端屏幕上获取,跟阅读有关的一切行为,都可以实现“移动”。技术自诞生起就有其自身的运行规律,它不是作为无意识的工具存在,而是在被使用中改变着人们的行为和思维方式。所以,移动阅读不是线下阅读行为被简单地搬迁到线上,在技术的介入下,“移动”地阅读有了新的行为方式和特征,研究者除了普遍发现有“快餐式”“碎片化”“浅阅读”等特征之外,还观察到社交行为参与其中。

社交对于移动互联网的使用者来说,是当之无愧的第一需求。一直以来智能手机基础应用的用户规模和使用率均以即时通信工具为首,2020年手机即时通信用户规模为97844万,使用率达到99.3%[1]。移动网络给人们带来前所未有的社交便利,社交行为不仅大量从线下转移到线上,社交应用更成为众多在线应用的入口和分享、展示平台,和移动智能设备各主要使用行为深度纠缠在一起,包括消费、游戏和阅读等。

2 文献回顾

社交与阅读的结合,学界通常有两个术语来指称:社会化阅读与社交阅读。在各类文献中可以发现,研究者们对这二者基本上未做区分。

“社会化阅读”这一术语来自对Social Reading的翻译,有学者考察了其国外的概念界定,认为纸媒时代的读书会、读书俱乐部等就已可称为Social Reading[2][3],今天所广泛讨论的Social Reading实际上只是将阅读空间从物理的转换为数字的;国内对“社会化阅读”的相关研究从一开始就普遍将其与数字阅读联系在一起,并随着移动互联网的发展,又将其与移动阅读相关联,认为其核心特征在于阅读过程中伴随着分享、互动、传播等社交行为[4][5]。

若审视“社会化阅读”的研究,可以发现一般以阅读平台为研究对象,早期的如Flipboard、Zaker等,近几年则主要是微信阅读、微信读书以及其他基于算法推荐的资讯聚合平台,“社会化阅读”实际上不仅仅强调阅读过程中的社交行为,还指阅读通过社交数据进行算法推荐带来的个性化内容。因此,“社会化阅读”归根结底仍然是阅读行为,阅读的对象一般还是主题明确篇幅完整的文章,在线阅读平台为趣缘群体的聚集提供了便利,其社交行为若与线下阅读做类比,更类似于朋友间就某些感兴趣的阅读内容交换意见,社交行为是由于在线社交的便利性而引发,并非受“社交动机”所驱动。

近年来,“社交阅读”出现在学术视野中,相关研究与“社会化阅读”多为实证性研究不同,而主要是批判性的,如从文化的角度探讨其特征[6]、从技术与理性的视角去分析其价值[7]等。尽管研究者并未说明与“社会化阅读”之间是否存在概念上的差异,似乎只是对同一阅读行为的不同表述,但都将社交阅读的动机锚定为“社交”,称其“只为社交的阅读”[8]“以互动式读书为手段,以社交为目的”[9],这显然有别于“社会化阅读”。

从阅读行为上来看,“社交阅读”是刻意去阅读朋友圈、组群、博客、空间等社交媒体上的内容,并伴随点赞、评论、转发等行为,是阅读者社交活动的一个组成部分。对“社交阅读”的研究,对于探讨数字时代的阅读具有重要意义。因为每一次媒介的变化,都会导致社会文化整体发生重大改变,文字、抄写、印刷,逐渐将口传文明转变为印刷文明,以阅读而言,其形式由“朗读”转变为“默读”,“阅读从公众行为演变为个人行为……默读的效果成为一个人业已内化的存在的一部分。阅读超越了其作为工具的社会功能,进而必将成为人类的一种智能”[10]。也就是说,当媒介环境从印本转变为数字,今天的“阅读”还是之前的“阅读”吗?阅读的形态、目的发生了彻底地转变,这种转变来自于技术对于环境的重新塑造,若对社交阅读、移动阅读乃至数字阅读持批判态度,那么应该如何去建构今天的阅读呢?

本文以“社交阅读”为关注对象,通过实证调查做探索性研究,试图了解在大学生移动阅读行为中,“社交阅读”所占的比重、动机的强度以及大学生对“社交阅读”的态度等问题,并尝试从技术与人的关系的角度对其进行分析。

3 研究方法

3.1 研究对象与步骤

本次研究以江西省高校大学生为研究对象,调查采用配额抽样的方式。根据江西省教育厅公布的统计信息,2018年省本科高校在校生人数为105.4万[11],其中公办本科院校在校生38万人,民办本科16.5万人,专科50.9万人。经统计,省内有公办本科院校24所,本科第一批次和第二批次各12所,另有独立学院13所,民办本科6所,专科院校48所。计划对每一类型的院校中5所抽取1所,余数不足5则忽略。如此则江西省唯一的“211院校”直接入选,此外,本科第一批次2所、第二批次2所、独立学院2所、民办本科1所,专科9所,共计17所院校。问卷配额根据院校学生人数确定,每5000人发放10份问卷。

3.2 问卷设计情况

若孤立地调查社交阅读的动机、行为与评价等问题,则审视的整体对象只能是社交阅读本身,从而缺乏参考坐标系,无法将其纳入更宏观的视野进行考察。从社交阅读行为的发生来看,其基本出自移动阅读的场景。因此,在进行问卷设计时,调查的问题是针对移动阅读这一更大概念,社交阅读作为移动阅读的一个组成部分,既有其他相同级别的行为和动机维度与之参照和比较,也在该维度之下设计具体指标进行测量。

关于阅读动机的测量,国内李武等人根据Wigfield等学者于1996年发表的MRQ(The Motivations for Reading Questionnaire)(1)在该量表中,阅读动机被区分为3大类10个维度,分别为:(1)阅读能力和效能感,包括阅读效能(Reading Efficacy)和阅读挑战(Reading Challenge);(2)阅读动力,包括作为内在动力的阅读求知欲(Reading Curiosity)、阅读的审美享受(Aesthetic Enjoyment of Reading)、阅读重要性(Importance of Reading)和作为外在动力的阅读带来的认同感(Reading Recognition)、为成绩而阅读(Reading for Grades);(3)阅读的社会性,包括阅读的社会化原因(Social Reasons for Reading)、竞争型阅读(Reading Competition)和因顺从而阅读(Compliance)。此外,还有1个维度为逃避阅读(Reading Work Avoidance)的动机。[12]开发出自己的社会化阅读动机的量表,将阅读动机分为3大类6个维度,分别为:(1)内在性动机,指“信息获取”“情感抒发”和“兴趣爱好”;(2)成就性动机,指向“个人发展”;(3)社交性动机,包括“社会交往”和“他人认同”[13]。根据本次研究前期开展的深度访谈来看,阅读动机能够被李武所萃取的6个维度所覆盖,在问卷设计时,针对研究内容适当调整为以下5个维度:自我成就、社交、兴趣爱好、资讯获取和情感需求,共26个题项。对各个维度进行信度检验,发现内在一致性较好,克隆巴赫α系数均大于0.7,其中社交维度(α=0.920)与自我成就维度(α=0.900)的内在信度尤其好。

阅读行为则依据深度访谈的情况,分为以下4个维度进行调查:阅读频次与时长、阅读场景、阅读内容和社交行为,共31个题项。

此外,还设置一些题项考察读者对移动阅读行为的态度倾向,分为正面和负面两个维度,共10个题项,也通过了信度检验,克隆巴赫α系数分别为:正面态度倾向0.842,负面态度倾向0.808,均大于0.7。

4 数据分析与结果

4.1 描述性分析

在本次调查中,最后实际发放问卷784份,剔除漏填、未通过测谎题、填答时间低于2分钟的问卷,回收有效问卷559份,均无缺失值。

559份有效问卷中,男性受访者265人(47.4%),女性294人(52.6%);从录取批次来看,本科第一批次175人(31.3%),本科第二批次213人(38.1%),本科第三批次31人(5.5%),普通专科93人(16.6%),高职专科47人(8.4%);从学科分类来看,文史类157人(28.1%),经管类114人(20.4%),理工农医类240人(42.9%),艺体类48人(8.6%)。

各类动机中,强度最高的动机为“自我成就”,并且数据离散程度也相对较低,表明大学生使用移动阅读的普遍愿望是实现对自我的提升。

表1 各维度动机强度统计结果(强度最低为1分,最高为5分)

社交动机维度12个选项中,位于前3项的动机为:

表2 社交维度动机前3强统计结果(强度最低为1分,最高为5分)

从不同阅读内容的时间分配来看,占比重最大的为兴趣爱好(25.42%),其次为社交内容(22.86%),资讯获取内容居中(19.07%),自我成就内容处于第四位(18.12%),情感需求内容居末(14.52%)。

对移动阅读的评价,正面评价(3.70)略高于负面评价(3.37),这与题项“对移动阅读的总体评价”的答题结果相一致,仅6.6%的受访者认为“弊大于利”,54.9%的受访者认为“利大于弊”,剩下的38.5%的受访者则不置可否。

4.2 相关分析与回归分析

4.2.1 社交阅读的动机与行为

从阅读时间上来看,轻度移动阅读使用者(每天移动阅读时间不足1小时)的社交动机要稍弱于重度使用者(2小时以上),相关性在0.01水平上表现显著(sig=0.008),但是差别较小,中度使用者(1-2小时)则未表现出显著相关。社交行为与阅读时间的相关性水平,和社交动机很类似,轻度使用者与重度使用者之间的行为差异为系统差异,但是差别不大,相关性在0.05水平上表现显著(sig=0.015)。表明无论移动阅读使用者的阅读时间长短,社交动机强度和行为方式较为一致。

从阅读场景来看,社交阅读行为与9项阅读场景的相关性均在0.01水平上表现显著,除“在宿舍或家中”和“休闲时间”这两个场景|r| < 0.3外,其余项包括“教室”“图书馆”在内的|r| > 0.3且|r|平均值为0.363,其中相关度最高的为“等人等车之类”的场景(|r|=0.381)。

社交阅读的动机和行为以及社交内容在整个移动阅读的时间占比,将其与性别、年级、专业、受教育水平等人口因素做相关性分析时,均未表现显著。

4.2.2 动机与评价

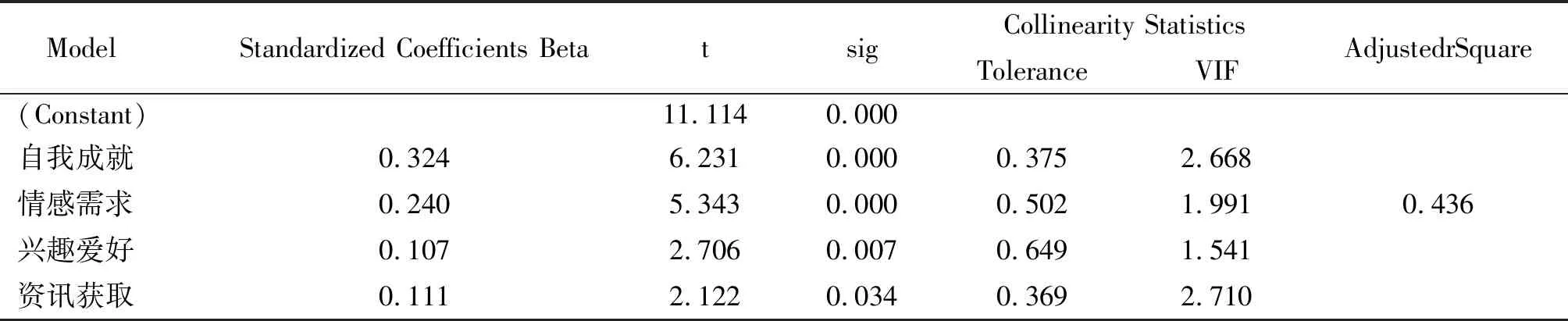

对移动阅读动机和评价做相关分析,发现发现所有阅读动机与阅读评价的相关性均在0.01水平上表现显著,其中与正面评价相关系数最高的动机为“自我成就”(r=0.604),与负面评价相关系数最高的动机为“社交”(r=0.492)。通过回归分析观察阅读动机对评价的影响,可以发现正面评价的回归模型中剔除了“社交”动机,而负面评价中剔除了“资讯获取”与“兴趣爱好”这两个动机,并且“自我成就”动机与负面评价的回归系数为负(β=-0.109)。

表3 阅读动机(自变量)、正面评价(因变量)的多元回归分析

表4 阅读动机(自变量)、负面评价(因变量)的多元回归分析

4.2.3 行为与评价

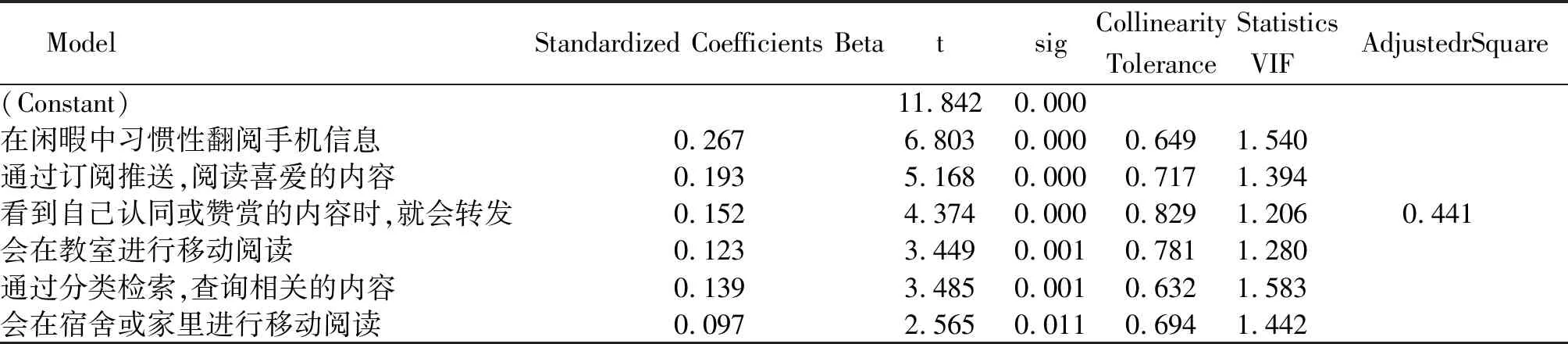

对移动阅读行为和评价做相关分析,发现所有阅读行为与阅读评价的相关性均在0.01水平上表现显著,其中与正面评价相关系数最高的行为是“在闲暇中习惯性翻阅手机信息”(r=0.497),与负面评价相关系数最高的行为是“评论熟人或朋友发布的信息”(r=0.420)。筛选出 |r|>0.3移动阅读行为进一步做回归分析,则可以建立以下模型。关于正面评价的回归模型中仅有1项社交行为,即“转发自己认同或赞赏的内容”,在6项行为中位于第3位;关于负面评价的回归模型中包含2项社交行为,是“对熟人或朋友发布的内容”进行“评论”和“转发”,在6项行为中分别位于第1、6位。

表5 阅读行为(自变量)、正面评价(因变量)的多元回归分析

表6 阅读行为(自变量)、负面评价(因变量)的多元回归分析

5 结论

社交媒体已经高度介入了人们包括大学生群体的日常生活。从调查的情况来看,大学生社交阅读是普遍现象,因为社交是人类的基本需求,不会因为性别、专业、受教育水平等因素而有所区别。既然如此,社交阅读又缘何成为大学生移动阅读整体评价降低的重要因素?

5.1 阅读形态的冲突

自印本时代以来,人们逐渐形成了默读的习惯,默读是“印刷文明独特的阅读方式,(其)典型特征乃是它的沉浸式阅读”[14],它“赋予了阅读一个新的维度”[15],因为这种安静孤独的阅读方式,使“阅读从公众行为演变成为个人行为”[16],理性地思考和丰富的想象都在内心和脑海中展开,阅读过程是意义获取的过程,同时也是知识内化的过程。

但是,自1992年美国提出信息高速公路法案以来,世界向信息社会跑步前进,2000年第三代通信技术(3G)标准公布并随即广泛应用,而近10年来,移动终端设备的飞速发展,4G、5G的升级带来移动互联网的迅速普及,都昭示着数字时代已经来临。

媒介环境学派自伊尼斯伊始就将媒介的变迁作为社会文化发展的动因,法兰克福学派的本雅明同样阐述了技术与文化之间的关系,德裔美籍哲学家伯格曼提出的“装置范式”也认为技术进步创造出的种种装置,成为人们社会生活的范式,并改变了社会文化。可以说,技术变迁与人类主体性行为之间存在毋庸置疑的辩证关系。因此,“数字文明”也必然有其“独特的阅读方式”。

当前大学生群体成长于新旧时代交替之时,长期应试教育下的学习,客观上培养了他们坚持沉浸式阅读的习惯,但外在的媒介环境却在塑造他们新的阅读方式。使用移动设备进行社交阅读,毫无疑问是数字文明的阅读行为,它与印刷文明阅读形态的冲突显而易见,因为沉浸式阅读与社会是截然对立的:“从16世纪至今……整个阅读的过程,作者和读者仿佛达成共谋,对抗社会参与和社会意识。简而言之,阅读成为反社会的行为”[17]。而社交阅读则恰恰相反。

且不去评判不同阅读形态之间的优劣得失,“习惯”之所以难以打破,不仅仅在于“惯性”,还在于对当前行为方式的心理认同和价值判断上的正当性。当新旧阅读形态产生冲突,大学生尽管在行为上做出了选择,但观念的转变却并未同时发生,仍然普遍视阅读天然具有“个人化”“封闭性”等属性,进而对自己阅读行为的转变产生了一些不认同。

5.2 社交阅读与学习在动机和行为上的冲突

对于大学生群体而言,相比中学时期,学习的强制性已经被大大削弱了,主动学习成为在高校学习的主要状态。动机强度测量中,“自我成就”位居第一,也说明了这一情况,然而,这并未得到行为测量结果的支持。而动机与行为的不一致,也正解释了评价降低的原因。

调查显示,社交阅读行为不仅频繁出现在等人等车、乘坐交通工具、睡前、课间等碎片化时间,还在课堂、图书馆等学习场景出现,即使单独对学习场景和受教育水平做相关分析,也并未发现不同录取批次的大学生之间存在系统差异,对于大学生群体而言,社交阅读行为方式是普遍一致的。可以想见,大学生们即使在学习时,也会时不时进行短暂的社交阅读,甚至表现出一定程度的“上瘾”行为。

这种在学习时兼顾数字阅读的行为,符合数字时代的认知模式,即美国学者海尔斯提出的过度注意力(hyper attention)(2)过度注意力的特点是其焦点在多个任务间不停跳转,偏好多重信息流动,追求强刺激水平,对单调沉闷的忍耐性极低。模式,而学习则需要在深度注意力(deep attention)(3)深度注意力是传统的人文研究认知模式,特点是注意力长时间集中于单一目标之上,其间忽视外界刺激,偏好单一信息流动,在维持聚焦时间上表现高度耐力。模式下进行[18]。过度注意力模式下的数字阅读以“快”“泛”“短”“浅”“碎”[19]为特征,人们不禁担忧,使用互联网“最大的牺牲可能就是专注能力的丧失”[20],“当我们上网的时候,就进入了一个鼓励粗略阅读、三心二意、肤浅学习的环境”[21]。我们相信,这种担忧也为大学生群体所有,并导致社交阅读降低了移动阅读评价。

5.3 移动媒介具身下的社交负担

黄旦认为:人与移动媒介(手机)是一种具身关系……以唐·伊德的图式描述,就是(人-技术)→世界[22]。移动媒介具身的直观意义是,人们无意识地被移动媒介拉入移动互联网中,并以其来察看这个世界。因此,移动媒介的第一功能——社交,也自然成为人与世界最经常的连接方式,而互联网正如卡斯特所言,是“流动的空间(space of flows)”“无时间的时间(timeless time)”,在这样一个时空中,社交由于近乎零成本和空前的便捷性,其需求被超量地满足。移动互联网与智能设备既带来了前所未有的社交便利,也带来了沉重的社交负担。

从分析的情况来看,导致正面评价的阅读行为基本不包括社交方面,唯一“转发”的社交行为主要是出于对阅读内容的认同感,是主动分享;在朋友圈、空间、微博等社交平台上发生的阅读行为已经给人带来一种不快的体验,是移动阅读负面评价的主要原因。

大学生社交阅读的高频行为主要发生于熟人圈子,是对于熟人所发布的内容进行点赞和评论,这是大学生日常社交的重要组成部分。而阅读后的评论不仅是与人交流维系感情,还有一个重要的作用是表达和展示自己,特别是这种展示并不局限于对内容发布者,而是面向整个朋友圈,不免带有“表演”的性质,为了让自己在社交圈中得到更好的呈现,并“要求他们相信,事情就是它们看上去的模样”[23]。然而,戈夫曼也承认,“表演者……能真诚地相信,他所表演的现实印象就是真正的现实”[24]。当然,“表演”是虚伪或真诚,我们无从得知,无论如何,这是将在社会互动中建立“自我”的过程,部分地搬迁到了线上。

值得注意的是,尽管社交是大学生群体移动阅读强度最低的动机,但却是高发行为。因为社交动机并非内生性的,而在很大程度上来自于人际交往的客观需求,是在外界社会环境的压迫下产生的。如同线下生活中推却不过的人情交往或工作应酬,既给人以精神困扰,又浪费时间。同样,移动阅读的调查显示,社交内容占比位于第二,耗时不菲,这些点赞、评论、转发等行为,许多也与“应酬”类似,成为在线的社交负担。

这种动机与行为的相悖表明,社交阅读某种程度上是大学生移动阅读者一个无奈的选择,从本质上来说,这种阅读是一种难以拒绝和回避的社交行为,其实质是将线下社交的“听”和“说”转变为线上的“读”和“写”,是以阅读为外壳的社交行为。

社交需要的不是随时随地触手可及,而是恰当的空间和距离,而空间和距离恰恰被移动互联网所消弭了,所以再也不见“乘兴而来兴尽而返”的浪漫洒脱,也没有了对鸿雁传书的美好期盼。不过,每个时代都是媒介的形态塑造了人们的媒介使用行为,进而建构起与之相适应的思维模式和社会文化,但这个建构过程是复杂的,并非完全由技术所决定,比如整个社会都倾向于尽量约束和减少青少年电子媒介的使用行为和时间。过度社交已经引起人们警醒,社交媒介的使用者也普遍隐隐感受到了不快,让社交重新变得适度,需要社会全体的重视和努力。