大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术对大隐静脉曲张患者的临床疗效

2022-08-13朱军华许正强石谱书

朱军华,许正强,石谱书

1 湖北省第三人民医院普外科,湖北 武汉 430000

2 湖北省第三人民医院阳逻院区普外科,湖北 武汉 430000

大隐静脉曲张为临床上常见血管病变,多由静脉瓣膜缺陷或关闭不全、静脉壁薄弱、静脉压力异常升高等原因引发血液回流不畅所致[1-3]。大隐静脉曲张患者的主要临床表现为色素沉着、局部皮肤瘙痒、血栓等,严重者可见软组织坏死、患处皮肤溃疡,甚至截肢。在中国,大隐静脉曲张的发病率较高,严重影响患者的生活质量[4-6]。目前,手术是大隐静脉曲张的重要治疗方式[7-8]。既往临床上主要采取大隐静脉高位结扎术联合传统剥脱术治疗,虽然疗效确切,但手术时间较长,手术创伤较大,术中出血量较多,导致患者术后恢复难度高,瘢痕明显,部分体弱、老年患者难以耐受。近年来,大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术被广泛应用于临床,是一种微创术式,具有手术创伤小、术后易恢复等优势。本研究探讨了点式剥脱法对大隐静脉高位结扎术患者术后应激反应与预后的影响,以期为临床大隐静脉曲张治疗术式的选择提供参考,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2019年1月至2020年1月于湖北省第三人民医院进行手术治疗的大隐静脉曲张患者的临床资料。纳入标准:(1)经医学影像学检查确诊,符合《慢性下肢静脉疾病诊断与治疗中国专家共识》[9]中的相关诊疗标准;(2)美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级为Ⅰ~Ⅱ级;(3)围手术期资料及随访资料完整。排除标准:(1)既往有下肢动脉、静脉手术史;(2)合并其他原因所致的患处皮肤溃疡;(3)处于其他感染性疾病急性期、各种慢性炎症急性发作期;(4)处于妊娠期、哺乳期等特殊生理时期;(5)存在凝血功能异常、免疫功能异常或免疫系统疾病;(6)处于心脑血管疾病急性期。根据纳入、排除标准,最终共纳入78例大隐静脉曲张患者,根据手术方式的不同将患者分为传统组(采取大隐静脉高位结扎术联合传统剥脱术治疗)和点式组(采取大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术治疗),每组39例。传统组中,男性16例,女性23例;年龄41~68岁,平均(51.69±4.55)岁;病程2~7年,平均(4.13±0.83)年;病变位置:左腿17例,右腿22例;临床表现-病因学-解剖学-病理生理学(clinical-etiology-anatomypathophysiology,CEAP)分 级:C2级11例,C3级9例,C4级10例,C5级9例。点式组中,男性18例,女性21例;年龄40~70岁,平均(52.38±4.69)岁;病程2~8年,平均(4.15±0.90)年;病变位置:左侧15例,右侧24例;CEAP分级:C2级8例,C3级10例,C4级11例,C5级10例。两组患者的性别、年龄、病程及病变位置比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 手术方法

传统组患者采取大隐静脉高位结扎术联合传统抽剥术治疗。术前详细标记患者病变静脉的走形与长短,并以碘酊固定。对患者进行全身麻醉,患者取仰卧位,常规消毒铺巾后,于患侧腹股沟动脉的内侧做一个长度为3~5 cm的切口作为入路,分离大隐静脉主干,切断其相关分支,于距离股静脉约0.5 cm处结扎近端大隐静脉;于内踝前1.5 cm处做一个横向切口,切断大隐静脉主干远端并结扎。于内踝的远端朝向近端置入静脉剥脱器,按照标记的方向直达腹股沟韧带下缘的静脉处,将大隐静脉的两个断端与静脉区进行妥善结扎,逐步抽剥病变段静脉,同时使用弹力绷带从下肢的远心端向近心端方向进行加压包扎、止血。

点式组患者采取大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术治疗。大隐静脉高位结扎术的操作方法与传统组患者完全一致。点式剥脱术具体操作步骤:于术前标记位置根据病变长度做若干个长度为0.5~1.0 cm的小切口,使用蚊式血管钳将曲张的大隐静脉剥离,随后抽剥出全部病变静脉。

1.2.2 术后治疗

两组患者均于术后给予低分子肝素预防深静脉血栓的发生。指导患者采取患肢抬高体位,并于可耐受的前提下进行踝关节跖屈抗阻运动,患者下床活动后根据其具体情况调节弹力绷带。术后14 d拆线,弹力袜维持穿4周。两组患者均由同一组医师团队实施手术。

1.3 观察指标及判定标准

(1)比较两组患者的手术指标,包括手术时间、下床时间、住院时间和术中出血量。(2)依据《下肢静脉曲张的诊断与治疗》[10]中的相关标准评估并比较术后4周两组患者的临床疗效。治愈:下肢溃疡愈合,曲张静脉消失,下肢无肿胀。改善:下肢溃疡面积缩小幅度达30%及以上,无渗出,曲张静脉基本消失。无效:病情无改善或较术前进展。总有效率=(治愈+改善)例数/总例数×100%。(3)比较两组患者术前与术后3 d的应激反应指标、凝血功能指标。应激反应指标包括白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、一氧化氮(nitric oxide,NO)。凝血功能指标包括凝血酶原时间(prothrombin time,PT)、凝血酶时间(thrombin time,TT)、活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)、纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)、D-二 聚 体(D-dimer,D-D)。全部患者均于术前、术后3 d采集5 ml空腹静脉血样,静置处理后,以3000 r/min的离心速度离心10 min,离心半径为12.5 cm,取得血清。使用凝血分析仪采用酶联免疫吸附测定法检测FIB、D-D、IL-6、TNF-α水平;采用放射免疫法检测NO水平。采用全自动凝血分析仪检测PT、TT、APTT。(4)观察并比较两组患者术后(出院前)不良反应发生情况。(5)术后,采用电话或到院复查的方式对患者进行随访,随访时间为1年,统计并比较两组患者的术后复发率。

1.4 统计学方法

应用SPSS 23.0软件对数据进行统计学分析。采用Kolmogorov-Smirnov法检验数据的分布情况,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验,组内对比采用配对t检验。计数资料以n(%)表示,组间比较采用Pearsonχ2检验或连续校正χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术指标的比较

点式组患者的手术时间、下床时间、住院时间均明显短于传统组患者,术中出血量明显少于传统组患者,差异均有统计学意义(P<0.01)。(表1)

表1 两组患者手术指标的比较(±s)

表1 两组患者手术指标的比较(±s)

指标 传统组(n=39)点式组(n=39) t值 P值手术时间(min) 63.59±9.55 41.33±5.8512.415<0.01术中出血量(ml)41.88±4.88 11.64±1.8436.222<0.01下床时间(h) 25.57±3.49 21.24±3.21 5.710<0.01住院时间(d) 9.61±0.83 6.52±0.8316.476<0.01

2.2 临床疗效的比较

术后4周,点式组患者的临床总有效率为97.44%(38/39),明显高于传统组患者的74.36%(29/39),差异有统计学意义(χ2=8.573,P<0.01)。点式组患者的临床疗效明显优于传统组患者,差异有统计学意义(Z=-2.777,P<0.01)。(表2)

表2 两组患者术后4周临床疗效[n(%)]

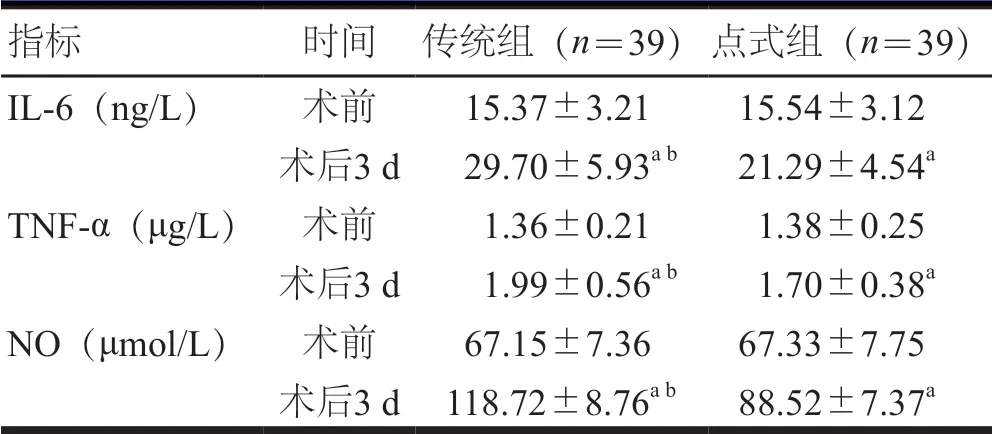

2.3 应激反应的比较

术前,两组患者的IL-6、TNF-α、NO水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后3 d,两组患者的IL-6、TNF-α、NO水平均高于本组术前,差异均有统计学意义(P< 0.05)。术后3 d,点式组患者的IL-6、TNF-α、NO水平均低于传统组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表3)

表3 手术前后两组患者应激反应指标的比较(±s)

表3 手术前后两组患者应激反应指标的比较(±s)

注:与本组术前比较,aP<0.05;与点式组术后3 d比较,bP<0.05

指标 时间 传统组(n=39)点式组(n=39)IL-6(ng/L) 术前 15.37±3.21 15.54±3.12术后3 d 29.70±5.93a b 21.29±4.54a TNF-α(μg/L) 术前 1.36±0.21 1.38±0.25术后3 d 1.99±0.56a b 1.70±0.38a NO(μmol/L) 术前 67.15±7.36 67.33±7.75术后3 d 118.72±8.76a b 88.52±7.37a

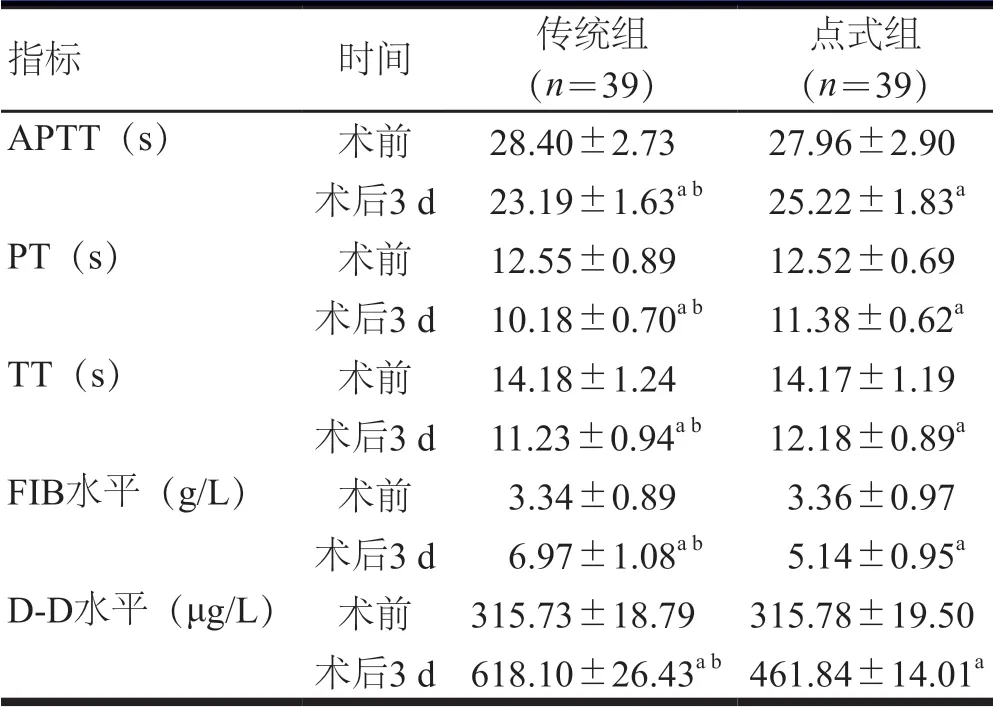

2.4 凝血功能的比较

术前,两组患者的各项凝血功能指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后3 d,两组患者的APTT、PT、TT均短于本组术前,FIB、D-D水平均高于本组术前,差异均有统计学意义(P<0.05)。术后3 d,点式组患者的APTT、PT、TT均长于传统组患者,FIB、D-D水平均低于传统组患者,差异均有统计学意义(P<0.05)。(表4)

表4 手术前后两组患者凝血功能指标的比较(±s)

表4 手术前后两组患者凝血功能指标的比较(±s)

注:与本组术前比较,aP<0.05;与点式组术后3 d比较,bP<0.05

指标 时间 传统组(n=39)点式组(n=39)APTT(s) 术前 28.40±2.73 27.96±2.90术后3 d 23.19±1.63a b 25.22±1.83a PT(s) 术前 12.55±0.89 12.52±0.69术后3 d 10.18±0.70a b 11.38±0.62a TT(s) 术前 14.18±1.24 14.17±1.19术后3 d 11.23±0.94a b 12.18±0.89a FIB水平(g/L) 术前 3.34±0.89 3.36±0.97术后3 d 6.97±1.08a b 5.14±0.95a D-D水平(μg/L) 术前 315.73±18.79 315.78±19.50术后3 d 618.10±26.43a b461.84±14.01a

2.5 术后并发症及复发情况的比较

两组患者均仅发生轻微术后并发症,经保守对症治疗后均缓解或治愈。点式组患者的术后并发症总发生率为5.13%(2/39),低于传统组患者的23.08%(9/39),差异有统计学意义(χ2=5.186,P<0.05)(表5)。点式组患者的术后1年复发率为2.56%(1/39),低于传统组患者的20.51%(8/39),差异有统计学意义(χ2=4.522,P<0.05)。

表5 两组患者术后并发症发生情况 [n(%)]

3 讨论

大隐静脉曲张是原发性下肢静脉曲张的一种主要类型[11],可见静脉的主干和/或分支出现囊状、柱状扩张,呈局限性、节段性,多合并下肢肿胀、局部瘙痒、疼痛、色素沉着,严重者可见溃疡形成,可对患者的生活与工作造成不良影响[12-14]。目前,手术是临床治疗GSV的主要方案之一。大隐静脉高位结扎术联合传统剥脱术虽然能使大隐静脉曲张患者获得较好的生活质量,但由于手术切口大且术后易并发其他并发症,因此,会对患者的术后恢复造成影响[15-16]。随着微创技术的不断发展与完善,大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术开始逐渐应用于临床[17-18]。点式剥脱术具有以下优点:(1)将传统大切口改变为多个小切口,能够提高病变静脉的剥脱效果,进一步清除病变静脉内的淤积血液;(2)缩小了手术切口,增加了切口数量,使手术操作更加快捷,损伤范围缩小,术中出血量减少,有利于患者术后恢复;(3)术后遗留多个微小的瘢痕,无大面积严重瘢痕,可促进患者术后静脉功能的恢复,从而降低复发风险。然而,在临床疗效、预后等方面,临床上对于高位结扎术联合点式剥脱术能否完全替代大隐静脉高位结扎术联合传统抽剥术尚存在一定争议。

本研究发现,点式组患者的手术时间、下床时间、住院时间均明显短于传统组患者,术中出血量明显少于传统组患者,提示大隐静脉高位结扎术联合点式剥脱术能够缩短整体手术时间,减少术中出血量,促进患者术后恢复。这一研究结果与阿曼别克·阿曼塔依等[19]的研究结论相符。本研究通过对比可知,点式组患者的临床疗效优于传统组患者,提示点式剥脱术能够提高行大隐静脉高位结扎术患者的治疗效果。IL-6、TNF-α是炎性反应的常用指标,其水平能够反映术后炎性反应程度。NO是血管内皮功能标志物之一,能够反映血管内皮细胞是否受到损伤[20]。本研究中,术后3 d,两组患者的IL-6、TNF-α、NO水平均高于本组术前,且点式组患者的IL-6、TNF-α、NO水平均低于传统组患者,差异均有统计学意义,提示两组患者在疾病本身与手术损伤的作用下,术后均出现不同程度的炎性反应和血管内皮功能损伤,但点式组患者的炎性反应和血管内皮功能损伤程度更轻。本研究亦发现,两组患者术后均出现不同程度的血液高凝反应,这与手术创伤引发的凝血反应有关,但点式组患者的凝血反应程度轻于传统组患者,主要是由于点式剥脱术的手术创伤更小,术中出血量更少。本研究中,点式组患者的术后并发症总发生率及术后1年复发率均低于传统组患者,提示点式剥脱术能够通过减少患者手术损伤减轻术后各种应激反应程度,促进患者术后恢复,并因手术创伤小、瘢痕面积小而降低复发风险。传统组患者术后1年的复发率较高,分析原因可能是传统剥脱术的切口较长,术后形成瘢痕较长,周围组织损伤范围较大,导致局部血流恢复情况欠佳,从而易导致术后复发。本研究发现,在进行点式剥脱术的过程中,应注意于施术前详细标记曲张静脉的走形与长短,尽量减少手术切口;剥脱时应保持用力均匀,以便通过一个小切口尽量多地抽剥出病变的静脉,减少手术创口。本研究纳入的病例数较少,研究结果有待大样本量的研究进一步验证。

综上所述,点式剥脱术能够提高大隐静脉高位结扎术对大隐静脉曲张患者的临床疗效,减轻术后炎性反应和血液高凝反应,改善血管内皮细胞功能,降低术后复发率。