让社会活力激发出来:长三角水环境协同治理中的行动者网络建构

2022-08-05余敏江

余敏江 邹 丰

内容提要 社会活力是推动社会发展与进步的原动力。长三角水环境的有效治理离不开社会活力的竞相迸发。“让社会活力激发出来”是一种彰显水环境治理内生性、吻合治理主体“米”字形建构以及治理环境交互作用机理的“善治”思路。行动者网络是一种能够体现多元主体共在、平等、信任与互惠关系的相对稳定的新型合作制组织。长三角地区在组织、政策、平台等方面的一体化实践为水环境协同治理中行动者网络的构建提供了现实基础,使行动者网络的出场成为可能。然而,长三角水环境协同治理中行动者网络的发展目前还处于初级阶段,需要通过“制度赋权”与“共进式增能”来实现行动者网络实效化的常态机制。

一、引言

2018年11月,长三角区域一体化发展上升为国家战略。随着长三角区域一体化战略的纵深推进,长三角地区的经济发展取得举世瞩目的成就。沪苏浙皖三省一市(下文简称“三省一市”)经济总量占全国比重由2018年的24.1%上升到2021年前三季度的24.5%[1]上海市人民政府网站:《长三角一体化发展新局面加速形成 沪苏浙皖这朵“四叶草”生机勃勃》,https://www.shanghai.gov.cn/nw4411/20211108/30ab2d7eced94b739ea3cca6b08beb32.html。,成为引领全国经济的“排头兵”和“领头雁”。然而,由于工业化和城市化快速推进,污染工业高度聚集,长三角水污染问题依然十分严重。《2020年上海市生态环境状况公报》显示,上海市39个海洋环境质量监测点位中,劣于第四类海水水质标准的监测点位占69.6%。长江口外海域劣于第四类海水水质标准的监测点位占65.8%,杭州湾所有监测点均劣于第四类海水水质标准[2]上海市生态环境局:《2020年上海市生态环境状况公报》,2021年。。《2020年浙江省生态环境状况公报》显示,浙江省共有各类地下水质监测点290个,地下水监测点水质总体以四类(68个)、五类(207个)为主,水质达到或优于三类的比例仅占总监测点数5%。同时,近岸海域全年四类及劣四类海水面积占比43.2%,各城市近岸海域劣四类海水占比也较高,宁波市为31.2%,舟山市为39.1%,嘉兴市更是高达100%。近岸海域全年表层富营养化水体面积占比为48.7%,杭州湾、三门湾等海湾河口区域富营养化程度相对较重[1]浙江省生态环境厅:《2020年浙江省生态环境状况公报》,2021年。。《2020年江苏省生态环境状况公报》则显示,2020年,太湖湖体总体水质处于四类。同时,与2019年相比,2020年江苏省近岸海域95个国控水质监测点中,优良(一、二类)面积比例下降36.8个百分点,劣四类面积比例上升6.2个百分点[2]江苏省生态环境厅:《2020年江苏省生态环境状况公报》,2021年。。安徽省也因为受纳水体北淝河水质长期不达标、长江及巢湖保护修复仍不到位、入湖河口清淤和湿地保护修复工程无实质性进展、污水下江入河、黑臭水体排查整治不到位、淮河流域湖泊污染防治工作不到位等问题被中央第三生态环境保护督察组通报批评[3]《中央第三生态环境保护督察组向安徽省反馈督察情况》,https://www.ah.gov.cn/zwyw/tpxw/554021361.html。。

为了扭转水环境恶化的局面,近年来,长三角三省一市在水环境治理方面采取了一些针对性措施。上海市按照“一网统管”的发展要求,加强水务感知网络建设,搭建水系统综合管理平台。江苏省深化“河湖长制”,完善“断面长制”,推进“湾(滩)长制”。安徽省组织开展“清江清河清湖”专项行动。浙江省以“无废城市”建设为先导,推出“五水共治”战略,统筹治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水5项工作。然而,一方面,水的流动性、交叉性、传递性和无界化特征使得水污染广泛扩散到多个行政区域,单一区域内的水环境治理可能出现“失灵”,使得水污染“卷土重来”。另一方面,以属地管理为特征的水环境治理格局并未从根本上改善流域水质,反而因为各行政区污染物评价标准、治理能力、立法内容、规制条件等的不同,形成了水环境治理的“地方壁垒”以及相应的责任之阙如,大大影响了水污染治理成效。为推动长三角流域水环境从分散化治理向协同化治理转变,2016年12月国家组建了由三省一市,环境保护部、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、国家卫生计生委、国家海洋局12个部委组成的长三角区域水污染防治协作小组,在水环境事务的科学规划、水环境资源恶性竞争的防范等方面起到了积极作用。然而,协作小组尽管在形式上具备较大的合法性,但它不是一个正式建制的机构,既不挂牌子也不单独设置人员编制、不核拨经费、不确定机构规格,这种机构的“非建制”特征使其缺乏权威支撑。而且,这种协作关系大多处于“集体磋商”的阶段,在触及实质性的利益问题时由于分歧大而难以达成共识。显然,打破水环境治理“各行其是”“各管一段”的碎片化状态,需要“有形之手”的权力逻辑和社会活力日渐强烈的自治逻辑相互融合和相互嵌入。激发水环境治理中的社会活力,既可以规避水污染问题的整体性与省(市)行政区划分的分割性之间的矛盾,又可以摆脱行政区行政权力逻辑所控制的地方政府本位主义的困厄,因而是构筑流域跨界水污染治理的社会之基。

社会活力是自然活力的社会化,是推动社会发展与进步的内在动力。党的十八届三中全会将“激发社会组织活力”纳入“创新社会治理体制”的重要范畴[4]《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,人民出版社2013年版,第50页。。习近平总书记再次强调:“坚持不忘初心、继续前进,就要坚定不移高举改革开放旗帜,勇于全面深化改革,进一步解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力,不断把改革开放推向前进。”[5]习近平:《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》,《求是》2021年第8期。党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》明确指出,“解放和增强社会活力,加强顶层设计和整体谋划,增强改革的系统性、整体性、协同性,激发人民首创精神,推动重要领域和关键环节改革走实走深。”这一思路以马克思主义人民主权、市民社会等理论为基础,超越了“主体—客体”二元划分的思维底板,是一种彰显水环境治理内生性的“善治”思路,也是更吻合治理主体“米字型”竞合机理以及治理环境交互作用机理的“善治”思路。

米歇尔·卡龙、布鲁诺·拉图尔等所代表的巴黎学派提出的“行动者网络”理论(ANT)(也称为“异质建构论”),对长三角水环境协同治理中如何以及在多大程度上激发社会活力具有很强的适用性和解释力。行动者网络理论以“行动者”“转译”“异质性网络”三个概念为核心,主张社会中存在多个异质行动者(政府、企业、高校、智库、社会组织、公众等),每一个异质性行动者都具有各自能力和不同利益诉求。激励各异质性行动者加入水环境协同治理,最优转译策略不是通过自上而下的行政命令和强力执行,而是核心行动者采取问题呈现、利益共享、征召和动员等转译手段网络其他行动者,使水环境治理战略定位符合各异质性行动者的利益需求,并在互动协商中消除异议,达成共赢共识。

在推进长三角一体化深度融合发展的过程中,为何会提出“行动者网络”?如何理解行动者网络的必要性与可能性?如何构筑行动者网络的实践结构并展开协同创新等论域?这些问题亟待认知剖析和学理阐释。

二、让社会活力激发出来:长三角水环境协同治理中行动者网络的理论内核

活力是一个表示行动者之间高质量互动的概念[1]Horlings,I.,Tops,P.,Ostaaijen,J.V.,Regimes and Vital Coalitions in Rural-Urban Regions in the Netherlands,in Andersson,K.,et al.(eds.),Beyond the Rural-Urban Divide:Cross-Continental Perspectives on the Differentiated Countryside and Its Regulation,Emerald Group Publishing Limited,2009,pp.191-220.,社会活力关涉行动者之间建立充满活力和富有成效的关系的能力[2]Innes,J.E.,Booher,D.E.,"Reframing Public Participation:Strategies for the 21st Century",Planning Theory&Practice,2004,5(4),pp.419-436.,社会活力通过不同社会行动者的积极参与,提供了应对社会、经济和环境变化所需要的弹性、适应和创新等要素[3]Dale,A.,Ling,C.,Newman,L.,"Community Vitality:The Role of Community-Level Resilience Adaptation and Innovation in Sustainable Development",Sustainability,2010,2(1),pp.215-231.。随着我国市场化、城镇化进程的加快,多元异质性的流动社会正在形成。一方面,诸多从“政社一体”治理结构中剥离出来的“原子化”社会个体以及民间组织、社会团体等社会力量,提出了基于“主体意识”之上的对自由、平等、民主、独立等“自主性”价值和权利的诉求。另一方面,在向现代社会迈进的同时,风险时有发生,在应对风险时,政府不可能事事冲到“前线”,随时随地“独担全局”。风险的复杂性、分散性、不确定性和政府力量有限性之间的矛盾需要我们探索以社会自主性力量消解风险的治理路径。因而,激发社会活力,推动社会自主性治理是社会治理在后工业社会的重要维度体现[4]陈振明:《社会控制、社会服务与激发社会活力——社会治理的三个基本维度》,《江苏行政学院学报》2014年第5期。。然而,过分“张扬”的社会活力存在“越轨”可能,犹如“脱缰野马”,不仅对社会稳定造成严重冲击,还会使已经建立的“社会联结”面临断裂风险。因此,如何给社会预留“发展空间”的同时给政府提供“回转余地”,“把社会权益行为纳入理性表达和程序化实现的轨道,既鼓励社会的自主与自治,又抑制其行为放任与膨胀异化”[5]黄建洪:《自主性管理:创新社会管理的引导性议题》,《社会科学》2012年第10期。,进而寻求社会秩序与社会活力的平衡是一个极其重要的议题。

长三角水环境治理属于典型的跨区域环境治理。水的自然属性是整体性、流动性和无界化,水污染具有扩散性、连片性与交叠性等特征。因而,水污染治理是公认的公共事务顽疾。“由其引致的外部效应,使得‘搭便车’心理和拥挤消费现象很容易出现,并隐藏着加勒特·哈丁所谓的‘公地悲剧’,因此乃是关于大多数人利益但是行为主体和市场组织均缺乏边际收益和激励动力去解决与处理的问题。”[1]王勇:《政府间横向协调机制研究:跨省流域治理的公共管理视界》,中国社会科学出版社2010年版,第9页。因此,如果流域内地方政府享受不到水污染治理所带来的全部收益,也即承受了其他流域地方政府不治理水环境所带来的负外部性,那它大多会丧失治理的积极性和能动性。很显然,水污染的根治,需要多元协同,将每一个社会成员都有效组织起来,建构一种能够体现多元主体共在、平等、信任与互惠关系的相对稳定的新型合作制组织。当然,这种合作制组织并非是简单化的单向联结形态,而是一种复杂化的网络结构,涉及多个合作的主体、层级和领域[2]Andrew,S.A.,"Regional Integration through Contracting Networks",Urban Affairs Review,2009,44(3),pp.378-402.。而且,跨区域环境污染的源头地区和潜在的受影响地区之间存在空间上的分隔,行动主体治理理念、治理条件的差异性和利益考量、治理动机的多样性使得这种多维联系的网络关系更为复杂。在这种复杂的关系之中,社会力量作为重要的行动者,如何在其中找寻“一席之地”,对于长三角水环境协同治理意义重大。2020年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出,“到2025年,建立健全环境治理的领导责任体系、企业责任体系、全民行动体系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系,落实各类主体责任,提高市场主体和公众参与的积极性,形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。”这已经清晰地表明,走向生态文明建设新时代,每一个社会成员都是生态保护与环境治理的积极行动者。行动者网络理论所秉持的“主体价值认同”“公共理性培养”“适度规制”等价值观念有助于长三角水环境协同治理中复杂关系伦理规范的开显。因此,只有当具有深厚伦理意蕴的行动者网络出场,才能对尊重社会主体性权利、提升社会自主行动能力、维持社会秩序多重要求做出有效回应,既有政治定力又有社会活力的环境治理共同体才有可能形成。

首先,行动者网络蕴含着对社会主体权利的尊重。“社会活力,究其本源来讲,是人的能动性、积极性、创造性的发挥,是人实践地改造自然与社会的主体力量的体现。”[3]汪建:《社会活力:解放与创造》,《天津社会科学》1999年第3期。长三角水环境协同治理中社会活力的激发依托于对“人”的承认与尊重,而在传统“总体性社会”状态下,长三角水环境治理架构呈现“十”字形,也即遵循由纵向的上下级政府和横向的各地区间政府主导社会事务的管理模式。“十”字形治理结构实则体现了不平等的环境治理话语权,暗含了“中心—边缘”治理结构下政府权力对社会权利的忽视、挤压、限制和排斥,由此,开放社会形态下民众的环境权利诉求无法得到回应。此外,“十”字形治理结构遵循“主体—客体”二分治理思维逻辑,借助由技术、专家、精英生产出的“知识”,将社会当作静态的客体进行管控,忽视了对社会主体价值性的考量。长三角水环境协同治理实质上内含“米”字形的治理主体转向要求,也即将治理权限向除政府之外的社会各主体弥散,将公众、社区、环保NGO等社会力量视为不可或缺的水环境治理主体,重视、认可、保护其水环境治理知情权、参与权、共享权等权利。在由多元行动者所构成的“行动者网络结构”中,政府、智库组织、高校、环保非政府组织、社会公众等都是网络结构上的节点,每一个节点之间并非传统的管控关系,而是共在、平等、信任与互惠的行动者关系。行动者是自己的发言人,进行表达愿望、思想和兴趣等活动[4]Callon,M.,The Sociology of an Actor-Network:The Case of the Electric Vehicle,in Michel Callon,et al.(eds.),Mapping the Dynamics of Science and Technology,Palgrave Macmillan,1986,pp.19-34.。很显然,行动者网络具有的包容性、开放性等特征,能够让网络节点中的每一个治理主体进入“治理场域”。进言之,对行动者的纳入蕴含了对网络中社会行动者主体性价值的认同、对公众关心公共生活志趣和道德责任感的赏识、对社会行动者权利和利益拓展空间的审视。

其次,行动者网络有助于提升环境民主的实用性。澳大利亚学者德赖泽克指出:“环顾当今世界,我们会发现,在环境保护和污染控制方面取得最大进展的国家都是民主实用主义最普遍的国家……作为一种话语,民主实用主义承认公民是基本的实体和公民间平等的自然的关系。但实际上,这种平等的理性辩论的形象被权力和策略的广泛使用和政府维持经济信心的主导性需要所严重扭曲了。”[1]〔澳〕约翰·德赖泽克:《地球政治学:环境话语》,蔺雪春等译,山东大学出版社2008年版,第131—133页。在长三角水环境治理过程中,政府、企业、社会多元治理主体存在不同的利益诉求和价值偏好,遵循不同的行动逻辑。这种交互影响机制,引致了不同的治理“行为组合”,塑造了不同的治理形态。例如,在“经济竞赛”的激励下,地方政府可能进行“环境寻租”活动,进而引发政企“合谋”行为和政府“推诿”行为。而社会主体实质上也面临着保护与发展的优先次序难题,具体表现为从经济发展中受益的“沉默的公民”和遭受环境污染毒害的“抗争的公民”之间呈现出多元化、异质化的环境治理诉求。因此,长三角水环境协同治理又带来一个重要命题:即面对越来越有差异化认知观念和价值偏好的社会群体,社会本身应如何通过构建合理的利益整合结构来有效容纳多元的权益诉求[2]黄建洪:《自主性管理:创新社会管理的引导性议题》,《社会科学》2012年第10期。。行动者网络提出,网络是一个描述行动者之间联结过程和实际运作过程的有效工具[3]Gane,N.,The Future of Social Theory,Continuum Intl Pub Group,2004,p.83.,社会其实是“一种特殊的重新联结和重新组合的运动”[4]Latour,B.,Reassembling the Social:An Introduction to Actor-Network-Theory,Oxford University Press,2005,pp.4-7.,由此,“异质性网络”的建立引致处于网络之中的各主体经常就需要解决的问题进行商榷,而“参与者接触的点越多,就越可能产生信任并促进沟通”[5]〔美〕戈德史密斯、埃格斯:《网络化治理:公共部门的新形态》,孙迎春译,北京大学出版社2008年版,第93页。。在一个共同体中,行动者网络在形成和发展过程中有诸多优点:高度的开放性吸引了众多的民间环保人士,为利益整合带来更多的信息和知识;以讨论和协作为主的参与模式可以帮助参与者轻松融入和建构理解;自发产生的领导者更能得到参与者的认同[6]余敏江:《区域生态环境协同治理的逻辑——基于社群主义视角的分析》,《社会科学》2015年第1期。。很显然,行动者网络具有高凝聚性、相互交织性等特征,大大强化了“民主的实用主义”倾向。

最后,行动者网络能够维系社会秩序。“总体性社会”单纯依赖自上而下的行政力量实现对社会生活的全面管制,几乎完全中止了社会横向关系网络的发展[7]何显明:《治理民主:中国民主成长的可能方式》,中国社会科学出版社2014年版,第215页。。随着分权、放权改革的推进,社会逐渐从国家与社会一体化的状态中分离出来,社会自由空间和自主行动能力得到极大拓展和提升。活力和秩序是社会发展的两个维度,“一个既有活力、又有能力的社会,不仅需要作为社会主体的公民和社会团体拥有归属感和认同感,更需要他们能持续获得效能感与责任感”[8]黄建洪:《自主性管理:创新社会管理的引导性议题》,《社会科学》2012年第10期。。因此,若没有将社会力量引导,将其纳入程序化、法治化轨道,抑制其非制度化、非理性化的参与,则可能引发社会失序,民众的获得感也将大为降低。例如,在长三角水环境治理中,部分社会民众往往因为不能理性行使权利,在一些具有突发性、复杂性特征的水污染事件发生后,往往裹挟着“一己之私”,通过“野蛮”的泄愤、宣泄、暴力对抗等制度外的方式和行为表达对政府的不满,严重干扰了社会秩序。在长三角水环境协同治理中,只有将公众水环境参与纳入现有制度渠道,以权力对权利进行合理、合法、适度规制,促进公众参与的有序化,才能维持长三角水环境治理秩序的稳定,提升水环境治理绩效。行动者网络强调,人类行动者包括核心行动者和一般行动者,核心行动者通过“问题呈现”“利益赋予”“征召”“动员”四个转译手段,将自己的兴趣(利益)转化为其他行动者的兴趣(利益),使其他行动者认可并参与由关键行动者主导构建的网络[1]雷辉:《多主体协同共建的行动者网络构建研究》,人民出版社2017年版,第17页。。因此,长三角水环境协同治理行动者网络中作为“核心行动者”的政府需要在正视民众环境利益诉求的前提下,积极探索和构建“水环境问政”的规范性框架,加强解决冲突的制度性结构构建,通过“适度规制”引导社会力量以程序化的方式表达诉求,进而与社会力量保持良好的合作关系,维持社会秩序的稳定。

三、组织、政策、平台:长三角水环境协同治理中行动者网络构建的现实基础

行动者网络理论提出,行动者可以是人,也可以是制度、观念、技术等“非人类行动者”,任何与系统有关或者对系统状态改变起到作用的因素都被称为行动者[2]Callon,M.,The Sociology of an Actor-Network:The Case of the Electric Vehicle,in Michel Callon,et al.(eds.),Mapping the Dynamics of Science and Technology,Palgrave Macmillan,1986,pp.19-34.。这些“非人类行动者”既是行动者网络的重要组成部分,也是整合、链接其他多元、异质网络要素的“粘合剂”。长三角地区在组织、政策、平台等方面的一体化实践为水环境协同治理中行动者网络的构建提供了现实基础,使行动者网络的出场成为可能。

一是“组织嵌入”激活了行动者要素下的多元行动者。“行动者”广泛存在于一切关系中,兼具开放性、自主性、互动性,不同行动者的利益取向、行为方式不同[3]Latour,B.,Reassembling the Social:An Introduction to Actor-Network-Theory,Oxford University Press,2005,p.11.。而组织则是整合并动员异质行动者、激发行动者活力、提升行动合力的主要平台和重要载体。长三角地区深厚的“一体化”土壤孕育出了“毗邻党建”这一党建平台。2016年,上海市金山区与浙江嘉兴的平湖市、嘉善县三地经过探索,形成了以打破区划界线和行政壁垒为指向,以党建引领为核心,以整合资源优势互补为路径,以实现区域协调发展为目标的“毗邻党建”新模式[4]孟歆迪、曹继军:《“毗邻党建”:长三角共同探索跨界治理新格局》,《光明日报》2020年4月8日。。作为党建的2.0版,“毗邻党建”具有的“政治性”“群众性”“一体化”等特征,为引领“上下贯通、左右联通、交叉互通”的区域联动发展提供了强劲动力。

为了在更大范围内激活多元行动者,2018年1月,上海、浙江、江苏、安徽三省一市联合组建了长三角区域合作办公室(以下简称办公室)。办公室成员有政府工作人员,也有来自机构的专家学者。在2019年长三角主要领导座谈会中,召开了第一届长三角一体化发展高层论坛,诸多研究机构和智库专家、沪苏浙皖企业代表加入了治理主体的协商。不仅如此,2020年11月,长三角生态环保产业链联盟在江苏盐城正式成立。联盟将重点承担四个方面任务:一是建设生态环保产业链专家智库,为长三角生态环境共保联治提供技术支撑;二是打造生态环保产业科技创新突击队,组织关键核心技术科研攻关,推动科技创新和产业发展深度融合;三是助力生态环境现代化治理体系建设,遴选示范案例,打造行业标杆;四是建立开放式合作平台,举办高峰论坛,促进技术交流、项目合作[5]《长三角生态环保产业链联盟成立》,《科技日报》2020年11月4日。。2021年4月,由“华东八校”组成的长三角可持续发展大学联盟成立,并发出碳达峰碳中和的高校行动倡议。这些智库组织不仅在整合治理资源、提供科学知识、提升公众环保意识等方面发挥了关键作用,而且也从更高层次关注跨边界地区的具体板块协调事务。此外,长三角地区还拥有大量的环保组织,如上海根与芽青少年活动中心、江苏绿色之友、上海绿洲生态保护交流中心、绿色浙江民间环保组织、安徽绿满江淮环境发展中心等。长三角地区党建组织、环保智库和环保NGO组织的嵌入激活了多元行动者的治理热情,有助于将多元行动者嵌入并内化于复杂的治水情境之中。

二是以相关政策文本促进了转译要素下的规范运作。“转译”是对行动者角色的界定,说明网络联结的基本方法,反映着行动者与网络间作用的过程[1]Callon,M.,Struggles and Negotiations to Define What is Problematic and What is Not,in Karin D.K.,et al.(eds.),The Social Process of Scientific Investigation,Springer,1980,pp.197-219.。作为重要的“转译”手段,行动过程联动化是关键,否则行动的最终结果就是“一盘散沙”。行动过程联动也要求在推进长三角一体化发展过程中,通过各种联动机制的建立,促使各治理主体在治理过程中相互配合、联合行动,进而推进跨区域公共事务治理“集体行动”的实现。例如,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出了“强化区域联动发展”“健全区域环境治理联动机制”“开展区域应急联动”“积极开展联动执法”等联动要求,并指出了具体的操作规则。《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》也提出了“探索统一的生态环境保护制度”并“制定统一的生态环境行政执法规范,以‘一把尺’实施严格监管,推进联动执法、联合执法、交叉执法”等关涉行动过程联动化的内容。这些相关政策文本促进了转译要素下的规范运行,任何一个参与者都不能因为“各扫门前雪”而“独善其身”,也不能因为“搭便车”而“坐享其成”,各行动者之间建立了“互赖”关系,“一荣俱荣,一损俱损”的“区域利益共同体”由此形成,其引致的治理变革也为行动者网络向水环境治理场域的拓展和延伸提供了催化动力。

三是环境信息平台推动了网络要素下的多元协同联结。“网络”由资源集中的结点构成,结点间彼此联结的形态反映了行动者的关系和嵌入的状态[2]Latour,B.,Pandora's Hope:Essays on the Reality of Science Studies,Harvard University Press,1999,pp.174-179.。长期以来,治理数据不能充分共享一直是阻碍长三角一体化进程的重要因素。为改变这一局面,长三角地区以“打造数字长三角”为目标,以“智慧应用”平台、数据中心、信息枢纽港建设为抓手,积极推进治理数据互通共享。经过建设,长三角地区数据信息共享工作取得了较大进展。《2020长三角政府数据开放一体化报告》指出,长三角区域内已上线的政府数据开放平台在功能设置上都达到了较高水平,相互之间差异较小,已具备了在平台间推进跨区域协同的基础和条件[3]复旦大学数字与移动治理实验室:《2020长三角政府数据开放一体化报告》,http://ifopendata.fudan.edu.cn/static/papers/2020长三角政府数据开放一体化报告.pdf。。“大数据具有海量的数据量以及数据的完整性、关联性、实用性等特点”[4]余敏江:《环境精细化治理:何以必要与可能?》,《行政论坛》2018年第6期。,这些特点契合了长三角水环境协同治理“同步”“同时”“同频”“同向”的要求。因此,长三角数据信息公开与共享为大数据应用于水环境治理提供了基础,以此为契机,长三角水环境信息共享工作也有序推进,水环境信息共享平台雏形已现。例如,依托长三角一体化发展国家战略的重要契机,长三角地区组建了海洋大数据应用中心、淀山湖水域综合管理中心、太湖流域水环境综合治理信息共享平台等数个水环境信息共享中心。水环境信息共享中心的建立有助于为各治理主体实现“全方位”“全过程”“全天候”即时互动提供重要的行动依据和参考,进而推动水环境治理“伙伴关系”的建立。

总之,具有开放、包容品格的长三角一体化,为行动者网络的出场提供了可能。其中,组织嵌入使纷繁散乱的主体竞相涌入水环境协同治理中,共同构成了“行动者”,密集出台的政策文件促进了“转译”机制的发生,环境信息平台推动了“网络”要素的形成。行动者网络的发力,弥合了“公众个体需求”与“国家总体需求”之间的鸿沟,也将空间“自然”和“社会”二重割裂属性重新缝合在一起。

四、赋权与增能:长三角水环境协同治理中行动者网络进阶的策略

当前,长三角三省一市依据行政逻辑,基于本辖区范围内的水环境状况考量作出的政府层面的阶段性合作规划,较少考虑社会因素,未对社会力量应如何以及在多大程度上参与水环境治理作出规定。因此,长三角水环境协同治理中行动者网络目前还处于初级阶段。行动者网络的进阶,不仅需要通过“制度赋权”为其提供生长空间,还需要在发挥“有为政府”作用的基础上,以“共进式增能”充分激发行动者网络的潜力和能力。

1.以“制度赋权”推动行动者网络构建 长三角水环境治理中能够呈现行动者网络的特征主要得益于政府高位推动。但必须注意的是,上述行动存在治理设计与治理意图相抵牾的一面:在既定制度空间内,政府赋权行动者网络一定的行动空间,但顶层设计中的规则文本所负载的治理理念缺乏实质性的权利内涵,容易使行动者网络在现实中演变为满足特定意图的“管制型”社会参与或“符号化”社会参与,无法真正激发社会活力。因此,如何制定并增加行动者网络的预期收益是化解水环境协同治理悖论、使行动者从“等待”转入“行动”的可行路径。

目前,长三角地区虽然建立了联席会议制度,组建了多个联动协调机构,制定了“湖长协商协作”“联合河长”“联防联测”等诸多协作机制[1]水利部太湖流域管理局:《联合时报:长三角区域水环境质量持续改善》,http://www.tba.gov.cn/slbthlyglj/mtjj/content/5942388f-f5fe-46e3-b373-a318c2787dd3.html。,然而,一方面,在不同区域范围内建构大量“联动机构”“联席会议”和“框架协议”等协同要素,缺乏中心协调机制和顶层设计,会使得各行政区治理职能不明、治理责任模糊,加剧区域环境协同治理的“碎片化”和“多中心”特征,“导致环境治理议题交叉重叠,相互间难以契合,致使政策目标间缺乏有效的协调统一”[2]陈锦文:《可持续发展导向的区域环境联动治理:场景与整合》,《天津行政学院学报》2020年第3期。。另一方面,这些协同要素可能因为“体制吸纳”“利益冲突”等问题反而限制了权力系统的开放性、损害了自组织的协调性,进而将社会行动者排除在外[3]余敏江:《区域生态环境协同治理的逻辑——基于社群主义视角的分析》,《社会科学》2015年第1期。。协同治理的挑战在于协调利益相关者之间的资源交换,当利益相关者的互动以冲突和对抗为特征时,可能需要“促进性领导”将参与者聚集在一起,让他们发表意见[4]Frost,L.,Dijk,P.V.,Kirk-Brown,A.,"Empowering Indigenous Networks:Collaborative Governance and the Development of a Racial Vilification Code in the Australian Football League",The International Journal of the History of Sport,2021,38(5),pp.472-491.。因此,有必要建立长三角流域管理委员会,并将其作为统一的流域水资源综合管理机构,发挥其总揽全局、协调各方的作用。在此基础上,长三角流域管理委员会应以“开放性治理”“环境正义”“绿色共享”等治理理念为先导,通过制度设计还权于社会、赋权于民众,统筹推动流域水环境治理第三方评估、水环境信息公开、水环境影响评价公众参与、水环境听证、水环境利益协调和生态补偿、水环境公益诉讼等有利于公众、社区和社会组织水环境参与的制度建设,保障社会行动者的知情权、表达权、监督权、决策权,进而搭建长三角水环境治理的社会支持网络,提高水环境治理社会化水平。

水环境治理中的理性知识是在技术专家主导下生产出来的,这是一种封闭而具有排斥性的知识生产模式[5]向玉琼:《超越理性知识:论环境治理的知识更新》,《人文杂志》2020年第3期。。一个关系紧密之群体,如果它能够生发相对可靠并便宜的非正式社会控制体系,就肯定会有一些选择控制者的规范,不鼓励其成员把他们之间的纠纷提交法律体系处理[6]〔美〕罗伯特·C.埃里克森:《无需法律的秩序:邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社2003年版,第309页。。因此,在非正式制度构建方面,长三角水环境协同治理还需要遵循“从生活出发”的治理逻辑,吸纳除理性知识之外的经验知识,通过审视和吸纳长三角地区居民日常治水实践,为长三角水环境治理提供“地方性知识”和“地方规范”。此外,当民众按照社会习俗的规定行事,即参与具有社会意义的行为时,个人会将自己视为社会行动者的一部分,并加强他们所遵守的习俗[7]Hall,P.A.,Taylor,R.C.R.,"Political Science and the Three New Institutionalisms",Political Studies,1996,44(5),pp.936-957.。因此,在长三角水环境协同治理中,将以地方风俗、村规民约、市民公约等为代表的“地方性知识”和“地方规范”作为治理资源嵌入治理体系,有助于吸纳本土和基层治理主体,并为水环境治理提供具有灵活性和韧性的“地方方案”,进而推动长三角水环境协同治理行动者网络的构建。

2.以“共进式增能”推动行动者网络构建“增能”,其基本含义是使人有更多的能力、精力和资源去完成想做但没有去做的事情。1976年美国学者Solomon在对“受压迫社区”进行研究后提出了增能理论。Solomon指出,权力障碍是破坏个人技能和社会技能的有效培养的行为或事件,增能则旨在处理遭受负面价值影响的个人或家庭所经历的权力障碍[1]Solomon,B.B.,Black Empowerment:Social Work in Oppressed Communities,Columbia University Press,1976.。增能的对象是“受歧视的群体”,它是一个通过自我引导和外界帮助以消除弱势群体心理和社会能力无力感的过程[2]Solomon,B.B.,"Empowerment:Social Work in Oppressed Communities",Journal of Social Work Practice,1987,2(4),pp.79-91.。之后,诸多学者关注并深化了这一研究。Dubois认为虽然激活资源有利于可用资源的使用,但扩大机会会创造额外的资源,尤其是在社会和自然环境中,同时,扩大机会可以确保社会资源的公正分配[3]Dubois,B.,Miley,K.K.,Social Work:An Empowering Profession,Allyn and Bacon,2005,p.218.。Lee指出,增能旨在减少行动者的无力感,提高其“自助”能力。增能引导个人注意、支持、加强个人对自己权力的认识和使用,主张每个人都在他们自身和网络中拥有权力,促进了个体与他人、个体与社会政治的融合[4]Lee,J.A.B.,Hudson,R.E.,The Empowerment Approach to Social Work Practice,in Francis J.Turner(ed.),Social Work Treatment:Interlocking Theoretical Approaches,Oxford University Press,1996,pp.218-249.。Friedmann强调增能的目标是获得更多的生计必需资源,尽管自组织是实现这一目标的基础,但仍旧需要外部帮助,尤其是国家的帮助[5]Friedmann,J.,"Rethinking Poverty:Empowerment and Citizen Rights",International Social Science Journal,1996,48(148),pp.161-172.。

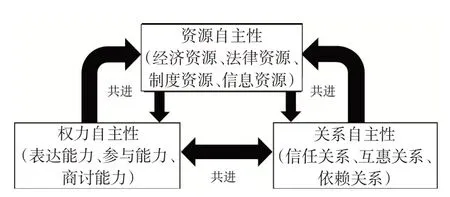

不难看出,各学者对“增能”的阐述都集中于权力、资源、机会、能力、关系、网络等要素。基于增能理论的本土化运用,立足于激发社会活力,长三角水环境协同治理中行动者网络的构建,需要实现政府对社会组织、公众、社区等社会力量的“共进式增能”,即基于“资源自主”“权力自主”与“关系自主”,依托“个体能力”与“集体合力”双向互动,使社会行动者获得更多的治理资源、治理机会和治理能力(图1)。具体而言,首先,完善环境资源需求识别与供给机制。长三角水环境协同治理中,治理资源的缺乏易使得治理主体面临“巧妇难为无米之炊”的窘境。因此,长江流域管理委员会要以“资源赋能”为抓手,在了解社会组织、民众水环境治理需求的基础上,推动水环境治理资金、治理政策、治理数据等各类经济资源、法律资源、制度资源、信息资源向社会精准下沉。其次,在突破水环境治理“资源约束”的基础上,加强对社会的环境教育与环保训练,提高社会行动者在水环境协同治理过程中的表达能力、参与能力和商讨能力,改变其“无能”状态。最后,在激活社会关系网络尤其是“本土”网络的基础上,政府应积极推动建立跨区域“环境互助组”“生态合作社”“绿色促进会”等水环境自治组织,以社会互助关系推动构建水环境治理社会资本,进而推动“信任型”“互惠型”“依赖型”水环境治理格局的形成。因此,通过“共进式增能”,低成本、低门槛和方便可及的行动者网络得以构建,长三角流域“社会性脱嵌”的困境得到突破,社会整合得以实现,“你中有我、我中有你”的长三角水环境协同治理局面方可达成。

图1 基于“共进式增能”的行动者网络构建