数字经济视域下制造业企业数字化转型研究

——基于企业问卷调查的实证分析

2022-08-05郑琼洁姜卫民

郑琼洁 姜卫民

内容提要 基于江苏省1830份制造业企业问卷,对企业数字化转型现状与相关关联因素进行分析。研究发现:企业数字化转型整体仍处于起步阶段,企业数字化融合开展领域较为广泛,提升生产服务效率是企业数字化转型的主要驱动力,人才与成本是数字化转型面临的突出问题。从区域层面看,不同地区企业数字化转型程度差异较大,徐州和苏南地区发展较快,南通和镇江相对落后;从企业内部看,企业的规模成长与数字化转型是一个双向耦合互动的过程;从企业研发与合作方面来看,企业的研发支出是数字化转型的重要基础动力,企业与科研机构的合作对于推进数字经济融合至关重要。

一、引言

企业作为数字经济发展的重要载体,是国民经济数字化转型不可或缺的组成部分。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要迎接数字时代,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》指出我国2020年数字经济规模达39.2万亿元,同比名义增长9.7%,占GDP比重约38.6%,数字经济已成为经济高质量发展的重要支撑。企业的数字化转型一方面使得企业充分运用数字技术促进组织模式的结构调整,提升企业运营效率,使不同企业间以及企业内部的信息流动更加充分;另一方面也是企业创新价值的重要组成部分。深入研究区域制造业企业数字化转型,对于经济高质量发展具有一定的借鉴价值和现实意义。

江苏省作为我国东部沿海发达地区,是我国数字经济发展的一个样本,具有代表性、典型性和先进性。2020年,江苏省地区生产总值为10.27万亿元,同比增长3.7%,人均GDP达12.5万元,居全国之首。作为制造业大省,江苏省制造业产值占全国的近七分之一,在数字经济高速发展的背景下,江苏省企业数字化转型升级不断跃升,可以说是中国企业数字化转型的一个缩影。本研究以江苏省1830家制造业企业问卷为样本,深入分析制造业企业数字化转型意愿和推进情况,并通过统计分析和实证检验研究其关联因素,以期为企业数字化转型提供理论支撑和政策建议。

二、文献回顾

数字化转型是指企业运用数字技术的创新过程,通过重塑企业愿景、战略、组织结构、流程、能力和文化,来适应高度变化的数字环境[1]Gileva,T.,Babkin,A.,Gilev,G.,"Developing a Strategy for the Digital Transformation of an Enterprise with Allowance for the Capabilities of Business Ecosystems",Economics and Management,2020,26(6),pp.629-642.。本文从以下3个方面回顾已有文献研究。

首先,在企业数字化转型的驱动因素与主要作用方面。从数字化转型的驱动因素看,相关文献研究和企业管理实践主要从关键驱动因素、资源属性、信息结构和价值实现4个方面刻画工业化体系和数字化体系,以此探讨两者的跨体系性质[2]肖静华:《企业跨体系数字化转型与管理适应性变革》,《改革》2020年第4期。,其中技术进步、人口变迁、贸易扩张、人力资本累积和制度变革构成工业化体系的5个主要驱动因素;新一代数字技术、商业模式、竞争模式、新型人力资本积累和相应的制度变革构成企业数字化转型的关键驱动因素。从数字化转型的影响因素看,数字化转型外部影响因素主要包括数字技术发展及渗透[3]Matt,C.,Hess,T.,Benlian,A.,"Digital Transformation Strategies",Business&information systems engineering,2015,57(5),pp.339-343.[4]Li,W.,Liu,K.,Belitski,M.,et al.,"E-Leadership Through Strategic Alignment:an Empirical Study of Small-and Medium-Sized Enterprises in the Digital Age",Journal of Information Technology,2016,31(2),pp.185-206.、竞争环境加剧[5]Kohli,R.,Melville,N.P.,"Digital Innovation:A Review and Synthesis",Information Systems Journal,2019,29(1),pp.200-223.和用户需求变化[6]Abrell,T.,Pihlajamaa,M.,Kanto,L.,et al.,"The Role of Users and Customers in Digital Innovation:Insights from B2B Manufacturing Firms",Information&Management,2016,53(3),pp.324-335.等。从数字化转型的作用来看,企业主要通过产品与服务创新、商业模式创新、流程创新,提升运营效率和组织绩效[7]韦影、宗小云:《企业适应数字化转型研究框架:一个文献综述》,《科技进步与对策》2021年第11期。。同时,它还能在组织变革、成本体系和资本市场方面发挥作用,例如通过对数字化如何直接作用于组织变革的分析是理解数字与实体深度融合的基础条件,发现企业数字化削弱高管权力、增强基层权力、诱使组织向下赋权[8]刘政、姚雨秀、张国胜等:《企业数字化、专用知识与组织授权》,《中国工业经济》2020年第9期。。企业数字化管理为企业内部业务流的信息集成提供了强有力的数字化基础[9]刘天楚:《企业数字化成本管理研究》,《经济纵横》2013年第5期。。数字化转型赋予了企业新的发展动能,能进一步改善企业在资本市场中的表现[10]吴非、胡慧芷、林慧妍等:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》2021年第7期。。

其次,在企业数字化转型的技术手段与实现路径方面。数字化转型是一项复杂的系统工程,需要利用数字技术对其进行全方位、多角度、全链条的改造。制造企业数字化转型类型划分的逻辑框架包括横向和纵向两条逻辑线。纵向逻辑线是指“技术推动力”,包括横向技术推动力和纵向技术推动力;横向逻辑线是指“价值驱动力”,包括客户体验价值和流程优化价值,根据内、外力两个维度,搭建制造企业数字化逻辑框架[1]张培、张苗苗:《制造企业数字化转型类型与触发机制》,《管理现代化》2020年第6期。。学者们认为企业数字化转型的实现路径存在多种方式,例如,组织内部学习及外部合作两个方面开展[2]胡青:《企业数字化转型的机制与绩效》,《浙江学刊》2020年第2期。;数字化转型的“借力型”“并驱型”“内驱型”“无力型”等触发机制;从变革角度的研究发现在数字要素的驱动下,企业资源属性和信息结构发生了根本性改变,引致数字化体系的企业边界、市场基础、组织结构、市场结构和价值实现相较于工业化体系产生了系统性变化[3]肖静华:《企业跨体系数字化转型与管理适应性变革》,《改革》2020年第4期。。有学者发现企业数字化转型过程中存在显著的同群效应[4]陈庆江、王彦萌、万茂丰:《企业数字化转型的同群效应及其影响因素研究》,《管理学报》2021年第5期。。考虑到不同类型企业或行业的特点,学者们针对不同类型的企业(如外贸企业[5]王树柏、张勇:《外贸企业数字化转型的机制、路径与政策建议》,《国际贸易》2019年第9期。、保险企业、文化产业[6]黄蕊、徐倩、李雪威:《文化产业数字化转型的演化博弈研究》,《财经理论与实践》2021年第2期。、传统企业[7]陈春花:《传统企业数字化转型能力体系构建研究》,《人民论坛·学术前沿》2019年第18期。、中小企业[8]刘涛、张夏恒:《我国中小企业数字化转型现状、问题及对策》,《贵州社会科学》2021年第2期。[9]胡青、徐梦周、程杨:《知识距离、协同能力与企业数字化转型绩效——基于浙江中小企业的多案例研究》,《江西财经大学学报》2021年第3期。等)的数字化转型进行了更为具体的研究。

最后,在企业数字化转型的评估体系与指标构建方面。理论上,对企业数字化转型的量化分析主要有两个方面:一方面是对企业数字化转型进程进行衡量,主要通过构建数字化转型评估方法衡量企业数字化转型的水平,并判断企业数字化转型的成熟度[10]Calvino,F.,Criscuolo,C.,Marcolin L.,et al.,"A Taxonomy of Digital Intensive Sectors",OECD Science,Technology and Industry Working Papers,2018,(14),pp.1-48.;另一方面是对企业数字化转型进行绩效测算,结合计量模型,定量测算企业数字化转型对于其劳动生产率、全要素生产率以及盈利水平等[11]Bartel,A.,Ichniowski,C.,Shaw,K.,"How Does Information Technology Affect Productivity?Plant-Level Comparisons of Product Innovation,Process Improvement,and Worker Skills",The quarterly journal of Economics,2007,122(4),pp.1721-1758.的提升作用。具体操作上,国家工业信息安全发展研究中心、中国工程院、中国信通院、OECD、德勤、IDC、西门子、麦肯锡、埃森哲等部门与研究机构都基于各自的评估范式以及研究方法,对企业数字化转型水平进行了测度,例如国家工业信息安全发展研究中心构建了一套适用于制造业全局的两化融合评估体系和评价方法,中国信通院依据增长核算的模型测算各部门的数字经济增加值等。在具体测度上,学者们对不同类型企业的数字化转型进行了更为具体的研究[12]杨瑛哲、黄光球、郑皓天:《企业技术变迁路径与转型绩效关系研究——基于中国制造企业的实证分析》,《统计与信息论坛》2018年第8期。,其中生产层面包括制造技术、生产流程,组织层面包括企业组织结构、人员构成等;也有从技术变革、组织变革和管理变革角度进行指标体系构建的分析[13]陈畴镛、许敬涵:《制造企业数字化转型能力评价体系及应用》,《科技管理研究》2020年第11期。,包括数字化基础设施、数字化投入、数字化研发、数字化人才、生产数字化管理、业务数字化管理、财务数字化管理等多方面指标的合成。

综上所述,现有研究围绕企业数字化转型的理论、测度和评价等相关内容做了大量探索,但对企业数字化转型的影响因素和驱动机制等研究较为薄弱;企业数字化转型驱动因素多从技术和经济层面切入,对企业与政府、高校和科研院所的关联关系以及企业行为因素的关注不足,难以全面揭示数字经济时代企业核心战略的决策逻辑和行为机理,研究方法方面采用问卷调查法从企业视角探究数字化转型的研究鲜有涉及。

三、制造业企业数字化转型的理论与问卷设计

1.制造业企业数字化转型的理论分析

制造业企业的数字化转型遵循“输入—过程—输出—再创造循环”的流程进行,其中输入和输出均构成企业数字经济发展驱动因素(见图1),分别属于企业供给侧因素与企业需求侧因素。从数据要素在企业供给侧的赋能情况来看,其作用主要是优化企业生产组织、资源配置与供应的方式,促使制造技术的智能化转变;在需求侧,企业数字化经济转型的作用体现在企业的成本降低、效率提升、市场拓宽等方面。数字化改变了企业的要素配置方式,驱动了生产方式、竞争格局、商业模式和国际贸易结构多重变革,推动了传统产业结构重组和价值重组,扁平化、柔性化、网络化、协同化、个性化动态服务的经营管理正在颠覆传统生产经营方式。

图1 制造业企业数字化转型流程与影响的理论框架

在制造业企业数字化转型的要素输入阶段,企业内部资源、外部资源的投入及内外部资源的整合是制造业企业数字化转型的基础[1]郭然原、毅军:《服务型制造对制造业效率的影响机制研究》,《科学学研究》2020年第3期。。其中,内部资源是企业数字化转型的前提,它具有异质性、难以模仿性且投入产出效率较高等特点,在企业数字化转型中能够发挥中流砥柱作用。企业的内部资源主要包括人才资源、设备投入和资金投入。企业的外部资源主要包括其他先进企业的成功经验与技术,与高校的合作以及国际合作等。当制造业企业进入数字化转型阶段时,技术维度、思想维度和环境维度将从不同角度成为企业数字化转型的保障。技术维度由企业的研发机构、研发组织和研发投入支撑,开发数字化转型的核心技术,包括大数据、云计算、5G、人工智能、物联网、区块链、3D打印等并将智能技术应用于生产线、仓储、物流和软件等领域;“思想维度”主要包括企业数字化转型意愿、企业发展使命以及企业家价值观,是企业数字化转型过程中的重要一环;环境维度为企业数字化转型提供外部保障,主要有完善的数字基础设施、政策环境与人文环境。技术、思想和环境三维度的变革与支撑将最终保障制造业企业完成数字化转型升级。成功实现数字化转型的企业将获得成本降低、效率提升、市场拓宽、营收增加等具体成效,其数字化转型过程中积累的数字化技术与智能预测等场景能力,将成为企业内部资源促进企业进入再创造的良性循环,从而扩大企业规模,提升企业影响力。

2.制造业企业数字化转型的问卷设计

本次调查问卷的设计基于企业创新发展相关理论,釆用李克特量表法对问题选项进行设置计分,通过分层抽样方法,对江苏省有代表性和典型性的企业进行调研,基于企业性质、企业所处创新发展阶段等,对企业数字化转型的影响与驱动因素进行分析,同时对企业数字化转型中面临的困难与挑战进行了系统研究。问卷采用线上问卷形式,从2021年5月15日到2021年6月1日共回收1830份。在被调查的样本构成方面,既有成立10年以上的制造业企业,也有成立一年以内的新生力量,且包含各种所有制形式,但大多为民营企业(占比近80%)。

问卷主要包括企业性质、企业科技研发情况、企业外部技术获取、企业规模水平、企业数字化转型的发展驱动因素以及企业在数字化转型过程中存在的困难等方面。这些因素可以分为3类:其一,企业的规模水平、性质、所在地区属于企业的属性变量;其二,企业的科技研发情况、外部技术获取情况属于企业自身发展变量;其三,企业认为的数字经济发展驱动因素与困难属于主观认知。本研究从供给与需求双侧设计选项,对企业数字经济的应用驱动因素进行分析。从供给侧看,数据要素赋能企业主要是通过影响企业生产组织、资源配置与供应方式,促使制造技术的智能化转变;从需求侧看,数字经济的融合发展侧重于用户价值体现、交易便利化、体验场景化、交互动态化等方面(见图2)。

图2 企业数字化转型的关联因素

四、制造业企业数字化转型的问卷结果分析

1.制造业企业数字化转型的基本特征

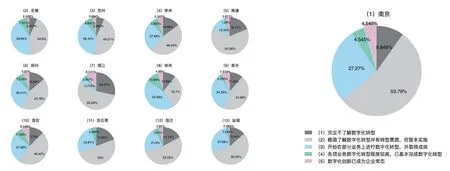

一是企业数字化转型整体处于起步阶段。超过60%的企业未开展数字化转型,且13.11%的受访企业完全不了解数字化转型,完成数字化转型的企业仅约10%左右(见图3)。二是企业数字化发展领域较为广泛。受访企业中有718家企业展开了数字化转型的具体操作,其中使用智能管理系统、软件改造生产的企业占比61.28%;对检测、装配等生产车间进行智能化改造的企业占比也接近50%;直接引入智能生产线的为274家,占比38%;使用物联网等技术实现远程管理占比37%。三是“提升生产服务效率”是企业数字化转型最主要的驱动因素。73.33%的企业认为数字化转型能够提升生产和服务效率;选择了能够大幅降低成本的企业占比44.75%;另外分别有40.22%、27.76%、18.74%、16.01%、10.27%的企业选择了增加市场竞争力、有效增加营业收入、提高客户满意度和忠诚度、满足市场需求、提升行业影响力。四是人才紧缺与成本较高是数字化转型面临的突出问题。受访企业中有909家企业反映数字化转型缺少相关人才,占比接近50%;有46.78%企业反映数字化转型成本太高、38.31%企业反映数字化转型缺少顶层设计和战略规划;23.33%企业认为企业组织架构和职能设置无法有效推进相关工作;选择产业链上下游企业数字化程度不协调的企业也有295家,占比16.12%。

图3 企业数字化转型意愿和推进情况

2.制造业企业数字化转型的地区差异分析

从图4可以发现,徐州企业数字化转型的程度最高,接近60%,无锡、苏州等地企业数字化转型程度较高,接近50%,相比而言,南通、镇江等地仅为20%以下。图5中,横轴为企业数字经济进程(以开展数字化转型企业占比衡量),纵轴为数字化转型管理部门设立占比,代表数字管理进程情况。可以看出,江苏省13个地级市的分布情况可以分为4个象限,其中在第一象限的城市分别为徐州、苏州、无锡、泰州、扬州和淮安,这6个城市在新一代数字化转型方面走在前列,位于第二象限的为南京和宿迁,在数字管理运营方面成效显著,第三象限的5个城市镇江、南通、盐城、连云港和常州则在数字化转型方面有较大提升空间。

图4 江苏省不同城市企业数字化转型工作推进情况

图5 江苏省各城市企业数字化进程与数字管理进程开展比例

3.企业数字化转型的关联因素分析

(1)企业发展规模与数字化转型相互促进。从图6a可以看出,对于未展开数字化转型的企业,其主营业务收入分布的核密度图在较低区域有很高的峰值,展开了数字化转型的企业其主营业务收入的核密度分布曲线较为平坦。同时,展开转型的企业在低营收部分出现一个峰值,但远远小于未展开转型的企业;展开转型的企业在高营收部分的峰值则高于未展开企业在高营收处的峰值。因此,数字经济转型开展与主营业务收入的高低有一定相关性。从图6b可以看出,不同主营业务收入类别下企业数字经济转型开展的情况不同,其中主营业务收入在100万元及以下、100万元~1000万元、1000万元~3000万元、3000万元~6000万元、6000万元~1亿元以及1亿元以上的企业中未展开数字经济融合推进工作的比例分别是75.76%、76.44%、74.49%、69.11%、64.35%和42.80%,呈现递减的趋势,即主营业务收入越高的企业会更积极地推进数字化转型工作。企业人员规模也存在类似规律。调查发现企业规模与数字经济融合程度呈现显著的正相关关系,并且两者能够形成良性循环、相互促进。

图6 企业数字化转型意愿密度与分布

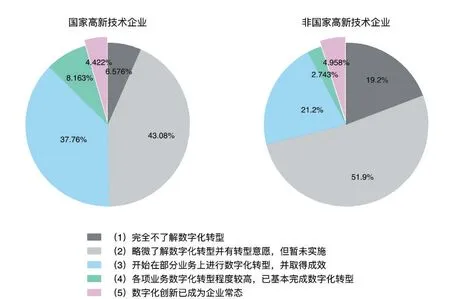

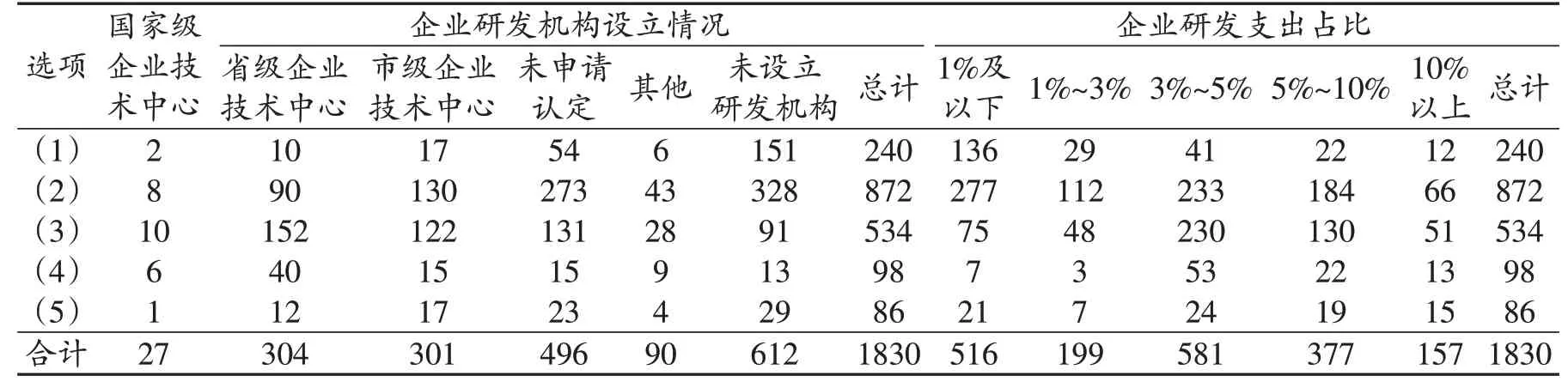

(2)技术水平与技术投入越高的企业数字化转型越深入。第一,在受访的1830家企业中,国家高新技术企业882家,非国家高新技术企业948家,分别占比48.20%和51.80%,从比例上看这两类企业在分布上较为平均。从图7可看出国家高新技术企业的数字经济融合工作开展比率远远高于非国家高新技术企业。第二,设立了技术中心的企业在数字化转型进程中走在前列,并且不论是国家级、省级还是市级,其开展数字化转型的占比相对于没有设立的企业要高很多(见表1)。第三,研发支出越高的企业数字经济开展情况越好。研发支出占营业收入1%以下的516家企业中有80%的企业没有开展数字化转型;而研发支出占比超过10%的157家企业中,有10%的企业数字化创新已成为常态,为各类企业中程度最高。

图7 是否为国家高新技术企业其数字经济融合工作开展情况

表1 企业研发机构设立、研发支出情况与企业数字经济开展的关联

3.企业所有制、企业外部技术来源与数字经济转型关联情况。从受访企业反映的情况看,国有企业、民营企业和中外合资企业的数字经济开展情况差异不大;外商独资企业中数字化创新占比最高,达到10.85%;而集体企业的数字经济融合工作开展最不理想(见图8)。从表2中可以看出企业外部技术来自国内其他企业的,其数字化转型的推进情况要明显弱于外部技术来自国内外机构以及国内大学的。企业的外部技术来源以及合作方式与企业数字化转型有着很强的相关性,仅仅以其他企业为外部技术来源的企业在这方面还非常薄弱,而选择科研机构、国内大学等作为合作和外部技术来源的企业在这方面要明显强于国内其他企业合作的方式。

表2 企业外部技术来源情况与数字化转型开展关联分析

图8 不同所有制企业其数字经济融合工作开展情况

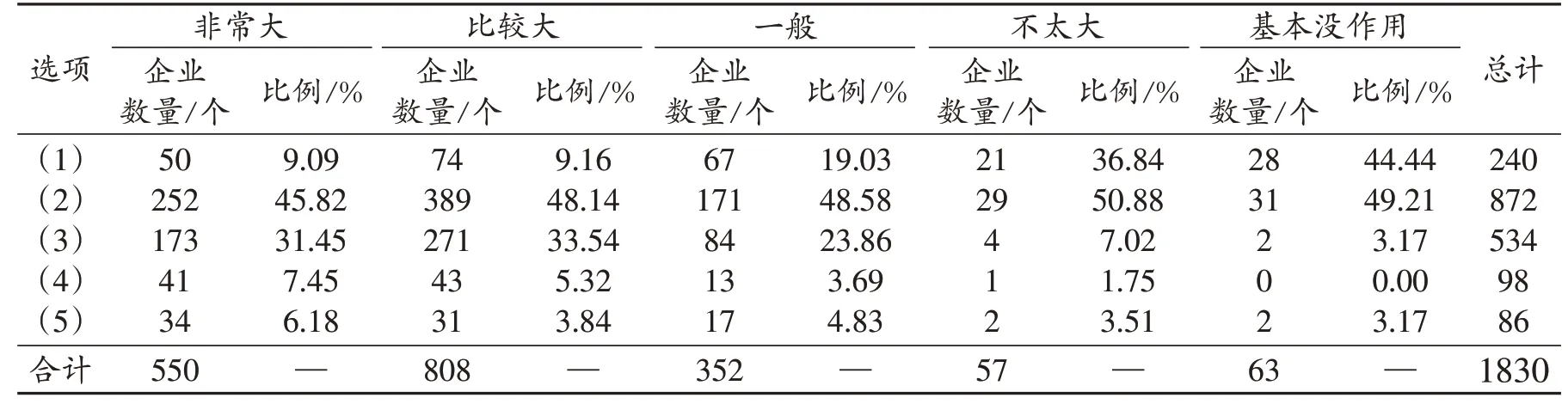

(4)与科研机构、大学合作程度越紧密,数字经济融合程度越高。表3显示,企业对于科研机构和国内大学合作作用的认识与企业数字化转型的推进情况有着非常强的关联关系。认为与科研机构和大学合作作用不太大的企业没有展开数字化转型的比例高达87%。相反,认为其作用非常大的550家企业中没有开展数字化转型的比例要远小于上述两类企业,仅为54%左右。

表3 对与科研机构、大学合作作用认可情况与企业数字化转型关联情况

结合企业选择在数字化转型过程中面临突出问题的选项,1830家企业中有909家选择了缺少数字化相关人才,这个占比接近一半。数字经济的发展需要掌握大数据概论、大数据技术架构与实践、人工智能与机器学习、云计算、区块链等数字前沿知识的人才,特别是对数学、物理、信息技术等基础学科有着较高的要求,而对于基础学科的研究工作并不是大多数企业所擅长的,高校和科研院所则在基础学科研究方面更有优势,因此如果一个企业不关注甚至认为与高校和科研院所的合作是完全没有作用的,这很可能导致其在数字化转型道路上处于落后的位置。

五、企业数字化转型的影响因素及模型检验

1.多元Logit模型估计

对问卷中企业数字经济融合推进情况的5个选项,选用Mlogit模型对不同企业性质、行为与态度对于数字化转型推进的诱发效应的差异性进行分析。模型的设定如下:

其中,设定j为类别变量包含的种类总数,在本研究中,j=5,分别为企业对数字化转型了解与推进情况的5个选项,b为选定的基准组,此处设定选项(3)“开始在部分业务上进行数字化转型,并取得成效”作为基准组,当j=b时,等式左边为ln1=0,则βb=0。即某种选择相对自己的log-odds(胜算比)始终为0,则该组别对应的任何解释变量系数也必然为0。通过求解这j个方程,可以得到每种选择的预测概率:

表4中被解释变量企业数字化开展情况以选项(3)为基准,解释变量也都以类别变量进行回归,其中基准组以每个问题中的第一个选项为准。为了给出更有意义的回归系数胜算比(odds ratio),结合前述统计特征,数字化基本完成或者已成为常态的企业相对较少,因此在观察表4的计量结果时可以主要关注哪些类型的企业更可能没有开展数字化转型或者完全不了解数字化转型。表4中的回归系数显示出5%水平以上显著度的关系中,例如所属城市中完全不了解数字化转型,镇江为4%水平上显著,且胜算比为6.37,也就是说,与南京相比,镇江企业完全不了解数字化转型的情况相较于在某些领域展开数字化转型而言的概率达到了6.37倍。再以研发经费为例,研发经费占主营业务收入比例在1%~3%、3%~5%、5%~10%以及10%以上的回归系数都在1%显著度上显著,并且胜算比随着研究经费占比的提升大致呈现下降趋势,且都小于1,也就是说研发经费更高的企业更不可能完全不了解数字经济转型情况。其他的显著性情况基本与前述统计性特征吻合,统计特征所得到的基本结论能够得到计量回归结果的验证,计量结果给出了更为科学和精准的判断。

从具体回归结果来看:第一,企业所属城市不显著地影响企业数字化转型在表4中得到验证,与南京相比,镇江、徐州和南通具有显著性,镇江的企业在5%显著度上更可能完全不了解数字化转型,并且与南京相比企业完全不了解数字化转型的概率达到了6.37倍,南通也在10%和5%的显著度上更可能完全不了解数字化转型以及暂未开展数字化转型。而徐州与南京相比,暂未展开数字化转型的企业概率只有0.43倍,且在1%水平上显著。

表4 企业数字化转型意愿与推进情况的Mlogit模型计量结果

第二,从企业所有制对企业数字化转型推进情况的影响来看,民营企业、中外合资企业和集体企业并不好于国有企业,反而其完全不了解数字化转型的概率更高,特别是集体企业完全不了解数字化转型的概率是国有企业的16.68倍。

第三,从企业营收规模与数字化转型情况的关联来看,前述统计特征得到了非常好的验证,营收在10000万元以上的企业在1%显著性上更加不可能完全不了解或者暂未展开数字化转型,其概率只有100万元以下营收企业的0.18倍和0.36倍。

第四,研发投入影响企业数字化转型进程,与研发投入1%以下的企业相比,研发投入在1%~3%、3%~5%、5%~10%和10%以上的企业未展开数字化转型的概率更低,且显著度均在1%水平,未展开数字化转型选项的胜算比也随着研发投入的增加逐步降低。

第五,对大学和科研机构的认可度影响企业数字化转型的进程,与对大学和科研院所认可度非常高的企业相比,认可度更低的企业未推进数字化转型的概率更高,且胜算比随着认可度的降低而大幅提升,认为大学和科研机构基本没有作用的企业其完全不了解数字化转型的概率是认为其作用非常大的企业的21.13倍,暂未展开的概率也达到了6.6倍。综上所述,本文的问卷调研通过统计特征分析和计量回归结果得到了一致的结论。

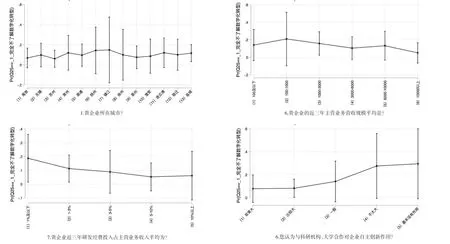

图9展示了Mlogit计量结果部分样本的预测情况。所选择的预测选项为完全不了解数字化转型,图形基本与统计特征相吻合,例如企业近3年研发经费占主营业务收入比例随着研发经费的提高,选择完全不了解数字化的概率逐渐降低;随着企业对与科研机构、大学合作对企业自主创新作用的认可度下降,其可能完全不了解数字化转型的概率也大幅提升。

图9 样本内预测概率的图形展示

2.二元Logit模型估计

企业对数字化融合发展推进情况的五类选择可以分为两大类:一大类是已开展数字化转型工作,另一大类是未展开数字化转型工作。

将被解释变量转化为二分0,1变量后,可以将模型由多元logit简化为二元logit模型。二元逻辑斯蒂回归(Binary Logistic Regression)模型是一种非线性分类的统计方法,适用于因变量中存在定性指标的问题,简化后的二元Logit模型回归结果见表5。

表5 企业数字化转型情况的Logit模型计量结果

表5的回归结果中并未将解释变量再进行分类化,重点看变量的P值以判断各被解释变量与企业是否进行了数字化转型有显著关联。可以看出,除了Q3(所在城市)和Q16(企业研发机构的组织形式)其余解释变量均在1%水平上与企业是否进行了数字化融合发展有显著关联。

采用二元Logistic回归分析得出的结果是否与现实具有较高的一致性需要进一步检验。由于Logistic回归不像其他回归方法还可以用R2对回归效果进行分析,因此本研究使用ROC(Relative Operating Characteristics)方法对Logistic回归结果进行检验。在比较不同的分类模型时,可以将每个模型的ROC曲线都画出来,比较曲线下面积Area under the Curve of ROC(AUC ROC)作为模型优劣的指标。当0.5<AUC<1,说明模型的拟合程度较好。

图10为ROC受试者工作特征曲线,其中敏感度(真阳性率)为Y轴,1-特异度(假阳性率)为X轴。通过图10可以进一步验证前文的结论,Q5,Q10,Q11,Q18的ROC面积均大于0.5。这一结果验证了表5所展示的二元logit模型回归的拟合程度较好,且企业所有制性质、主营业务收入、研发投入占比、对大学和科研机构的认可度以及外部技术来源等因素对于企业数字化转型与否具有很强的关联性。

图10 企业是否进行数字化转型的ROC曲线

五、结论与启示

基于以上统计特征与计量分析可以得到如下结论:企业数字化转型整体仍处于起步阶段,企业数字化融合开展领域较为丰富,提升生产服务效率是企业数字化转型的主要驱动力,人才与成本是数字化转型面临的突出问题。从区域层面看,不同地区企业数字经济与实体经济融合发展程度差异较大,需进一步从顶层设计方面予以推进;从企业内部看,企业的规模成长与数字化转型是一个双向耦合互动的过程,企业数字化转型能促进企业快速发展,同时企业规模的扩大在一定程度上也有助于深入推进数字化;从企业研发与合作方面来看,企业的研发支出是数字化转型的重要基础动力,企业与科研机构的合作对于推进数字经济融合至关重要,对研究机构的认可程度与企业数字化转型意愿呈显著正相关关系。基于此,应在以下几个方面予以重视。

第一,加快数字经济专门人才与跨学科人才培养。目前,中国数字化人才主要集中在产品研发领域,而智能制造、数字营销、组织管理、大数据深度分析等方面存在较大人才缺口,兼具大数据知识与制造业行业专业知识的跨学科人才更是紧缺。因此:一是加强数字人才建设。实施数字经济专项引进计划、鼓励企业自主引进数字经济高端人才和参加由政府组织的赴外招聘活动以及引进数字经济高校毕业生。鼓励和支持有条件的学校加强跨学科领域的数字经济人才培养。二是进一步完善数字经济人才培育机制。支持市场力量参与,加大数字技术的人才培训力度。如以新兴数字经济企业为重点,联合高校、知名企业或培训机构开设数字经济培训班,集中选送企业数字经济专业人才和中高级管理人才进行学习深造,提升能力和素养。强化高校人才定向委托培养机制,支持企业与院校合作建立数字经济实践实训基地,并对管理规范、成绩突出的给予奖励。三是进一步完善人才引进政策,优化数字经济人才发展环境。在人才落户优惠政策和购房租房补贴上发力,提升数字经济专业人才吸引力和支持精准度。对于“卡脖子”型人才,可以探索“揭榜挂帅”政策,进一步解决人才子女的教育、医疗等问题。

第二,发挥企业数字化转型的集聚效应。研发投入、与科研院所的合作等是促进数字化转型的重要动力。一是需打造数字经济产业集群。鼓励各地加快数字经济布局,摸清各地头部企业和“隐形冠军”底数,支持相关企业做大做强,加大对数字经济重点项目招引工作的支持力度,支持对事关全局的骨干企业、关键领域实施“一业一策”“一企一策”。着力推动数字经济园区和特色小镇建设,加快打造世界级数字经济产业集群。二是推动上下游企业齐头并进。发挥典型示范引领作用,积极开展数字经济优秀案例征集评选活动,进行营业收入“百强”和高成长企业“百家”的“双百”评定工作,引导优秀数字经济企业和高校、科研院所积极开展交流与合作,扩大培优育强工作成效。如选择物联网、新能源汽车、集成电路等战略性新兴产业,引导头部企业联合高校研发机构、行业上下游组建创新联合体,政产学研联动开展关键核心技术攻关。三是搭建共性技术研发平台。发展工业互联网,提升中小企业创新能力和专业化水平。以工业互联网的连接为导向,共建和推广“产业大脑”开放平台,将服务商、生产企业、供应商无缝对接和联动。以工业互联网作为共性技术平台服务于产业数字化,支撑数字经济创新发展,推动数字经济进一步向实体经济更多行业、更多场景延伸。

第三,完善企业数字化转型的配套机制。数字经济涉及行业范围广,是一种新经济形态、融合型经济,要高标准健全数字经济配套机制体制。一是要推进数字经济深度融合标准化和规范化。组织开展数字经济领域技术攻关,引导重点企业参与各领域标准研制,重点推动物联网、工业互联网、车联网等细分领域国际和国家标准的研判。二是进一步健全数字经济统计体系。各地应明确数字经济产业的边界划分,加强产业指导目录的编制研究。按照国家数字经济统计分类标准,各地数字经济产业相关厅局应会同统计局建立健全数字经济的统计分类目录、运行监测体系和其他相关指标体系。三是建立数据安全屏障。强化全域性的城市数据安全防护体系建设,推动数据治理体系和治理能力现代化。加强数据安全等级防护和关键信息基础设施安全保护工作,进一步提升数据安全防护能力。在金融网络安全领域,严格落实金融机构的网络安全主体责任,加强人员和产品服务安全管理,确保数据安全、供应链安全。