语文学科核心素养与部编生活语文教科书的对接探析

——以第一学段为例

2022-08-02颜大顺吴春艳

颜大顺 吴春艳

2014 年,教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中首次提出“核心素养”,引发国内学者对核心素养研究的关注。2016 年,学生发展核心素养总体框架正式发布,核心素养成为中小学课程教学改革研讨的主题词,课程教学改革进入核心素养新时代[1]。2022 年4 月底,教育部印发的《义务教育语文课程标准(2022 年版)》提出了义务教育阶段语文学科核心素养的概念和具体维度:它是指学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现,主要包括语言运用、思维能力、审美创造、文化自信四个方面[2]。尽管《培智学校义务教育生活语文课程标准(2016 年版)》(以下简称《新课标》)尚未明确提出语文学科核心素养,但这并不意味着培智学校学生的语文学习不需要重视语文学科核心素养。培智学校学生首先是学生,他们的身心发展符合普通学生发展的一般规律,特殊性是存在于共性之中的。丁勇指出,特殊教育的人才培养要处理好个性与共性的关系,既要坚持根据残疾学生身心特点及特殊需要实施教育,又要按照核心素养及素质教育的要求全面施教[3]。在生活语文教学中,教师也应积极培育学生的语文学科核心素养,帮助他们更好发展和适应社会生活。因此,如何将语文学科核心素养与生活语文教学相结合,怎么样使用新出版的部编生活语文教科书落实语文学科核心素养,值得深入研究。

本文以培智学校第一学段为例,通过语文学科核心素养与部编生活语文教科书的对接探析,系统梳理语文学科核心素养在部编生活语文教科书中的具体体现,并提出落实语文学科核心素养的教学建议。

一、语文学科核心素养与部编生活语文教科书对接的基本情况

教科书作为教学的一个重要载体,是落实学科核心素养的重要媒介。部编生活语文教科书是注重核心素养培养时代背景下的产物,其内容和体系中蕴含着语文学科核心素养。

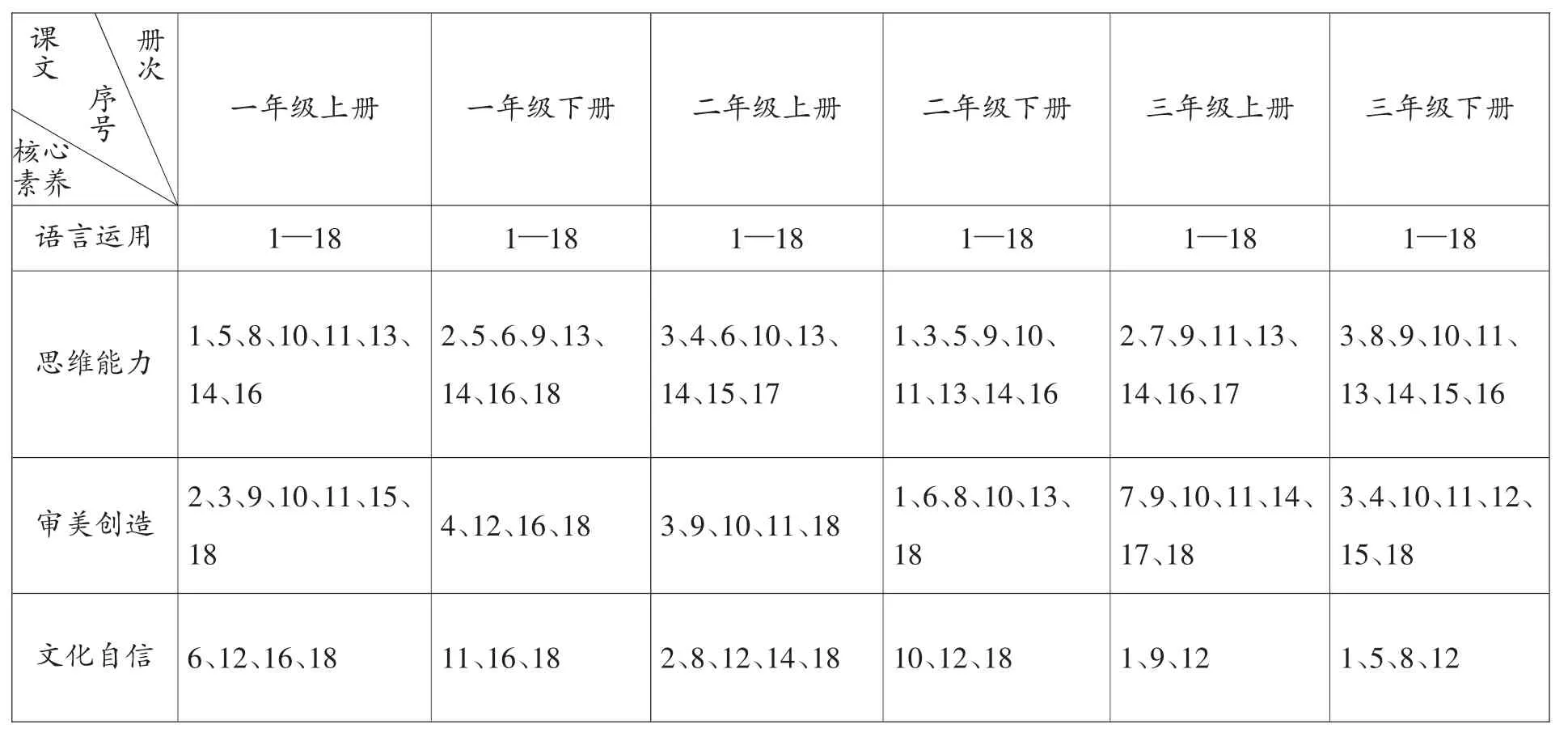

第一学段部编生活语文教科书共有6 册,每一册包括12 篇课文、2 个口语交际部分及4 个语文小天地部分。由于口语交际和语文小天地也蕴含着语文学科核心素养,因此本文按照出现顺序,将两个口语交际分别作为第13、14 课,将四个语文小天地分别作为第15—18 课纳入对接分析之中,所以整个第一学段共计108 篇课文。将语文学科核心素养的四个方面与每篇课文内容进行对比分析,梳理和统计每篇课文主要能体现哪个方面的语文学科核心素养。例如,二年级上册的第8 课《中秋节》,从教材的内容来看,该课重点培养学生文化自信以及语言运用这两个方面的核心素养。因此,一篇课文可能会对应一个或多个甚至全部语文学科核心素养。第一学段教科书所有课文与语文学科核心素养对应情况如表1 所示。

从表1 中可以看到,首先,语言运用在每一篇课文中都有体现。究其原因,第一,从课程性质来看,生活语文是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程,着力使培智学校学生初步学会运用祖国语言文字进行沟通交流,具有基本的适应生活的听、说、读、写能力[4]。第二,从语言运用的地位上看,它是语文素养整体结构的基础层面,其他三方面的语文核心素养都以它为基础,并在学生言语经验建构过程中得以实现。第三,从培智学校学生的学习途径和目的来看,生活语文教学更加注重使学生从实际生活中积累语文知识,并最终实现在日常生活中有效使用语言。因此,每篇课文都注重培养学生的语言运用能力。

表1 语文学科核心素养与部编生活语文教科书课文对应表

其次,每个口语交际部分都体现思维能力。较好的思维能力是顺利进行会话交流的前提。口语交际致力于让学生学习使用普通话流利、正确、清晰地表达,有助于促进学生逻辑思维能力的发展。

最后,文化自信在每册课文中体现较少。文化自信这一核心素养对于培智学校学生来说,理解比较困难。从指向培智学校学生未来生活与发展所必备的知识和能力来看,生活化的语言理解和沟通能力也显得更为迫切。因此,文化自信主要通过部分课文进行渗透学习。

二、语文学科核心素养各维度在部编生活语文教科书中的具体体现

(一)语言运用

语言运用强调学生在丰富的语言实践中通过主动的积累、梳理和整合,初步具有良好的语感,形成个体语言经验,具有正确、规范运用语言文字的意识和能力,能在具体生活化的语言情境中有效交流沟通,感受语言文字的丰富内涵,对国家通用语言文字具有深厚的情感[5]。结合培智学校学生的语言特点,可将其归纳为语言经验的积累、语言的梳理与整合、语言的表达与交流、语言的感受与体验四个方面要求。纵观第一学段部编生活语文教科书,大到主题单元,小到每篇课文及口语交际都提示着如何培养学生语言运用素养。

在语言经验的积累上,部编生活语文教科书呈现了不同生活情境中的语言学习契机。从宏观上看,教科书采用生活主题编排体系,包括学校生活、个人生活、家庭生活、自然与社会以及国家与世界五大主题。这几乎涵盖了培智学校学生日常生活中所有的生活场景,使学生能在不同的真实生活情境中学习、积累并丰富自己的语言。从微观上看,每篇课文后面包含“我会听”“我会读”“我会说”“我会写”四个部分,分别对应语文学习的“听、说、读、写”四个方面能力。教科书中说和读两个部分是调换了顺序的,因为培智学校低年级段学生识字量有限,在读上面基本局限于跟读,而说的训练更强调跟说、仿说、独立说,在训练难度上要高于跟读,因此“我会说”在“我会读”之后,强调使学生循序渐进地形成自己的语言。

在语言的梳理与整合上,生活语文教科书搭建了系统化的语言学习“脚手架”。培智学校学生一般难以主动、全面地梳理和整合语言知识,部编生活语文教科书恰好为他们的语言能力系统提升提供了相应支持,帮助学生整理了生活中的常用句式以及功能性句式。例如,一年级下册第6 课《我会穿衣服》整理呈现了“我会穿衣服”的常用句式,三年级上册第7 课《我生活的小区》梳理呈现了“小区里有_______”功能性句式,便于学生在日常生活中能够运用。同时在每个单元的语文小天地部分,也有相应的练习将每篇课文学习的句式融于具体场景中,帮助学生进行运用,加以巩固。

在语言的表达与交流上,从提升语言能力上看,培智学校低年级段学生的语言交流更强调口语的理解与运用。部编生活语文教科书设置了多样化的语言交流任务。教师可引导学生依据具体的语言情境和不同的对象,运用口头语言文明得体地进行有效交流与沟通。尤其是“口语交际”部分,专门为学生提供了口语表达与交流的平台,强调说话规则的训练,让学生能在不同生活场景中学习认真地倾听,正确、清晰、礼貌地表达。以二年级下册口语交际“介绍自己的爸爸妈妈”为例。该课首先要培养学生倾听他人说话的能力,做到在他人表达时要安静、认真倾听;其次,教科书该口语交际图右下方提示的“表达要清楚,学说普通话”,正是此次口语交际的主要目标,要求学生在介绍自己爸爸妈妈时要运用普通话,语言表达要正确、清楚。

在语言的感受与体验上,教科书中依据培智学校学生的特点,着力让学生在生活语文学习中感受祖国语言文字的丰富内涵,增强热爱祖国语言文字的感情。部分课文的看图识字部分、汉字的学习过程,其实就是对语言文字独特魅力的体验与鉴赏。例如,二年级上册第10 课《土木火》以图识字,学习“火”“木”等字,展现了象形文字的特点,有助于学生体会汉字的形与义,感受我国语言文字的魅力,增强对我国语言文字的情感。

(二)思维能力

思维能力即学生在语文学习过程中联想想象、分析比较等认知表现,主要包括直觉思维、形象思维、逻辑思维等[6]。该素养注重学生思维能力的整体提升,使学生养成积极的思考习惯。培智学校学生以具体形象思维为主,部编生活语文教科书的编排突出对学生形象思维的训练。培智学校学生思维能力培养重点包含三个方面:形象思维的提高、逻辑思维的发展、思维品质的提升。

在形象思维的提高上,部编生活语文教科书犹如一本“图画书”。从每个单元的主题页到每篇课文都穿插了丰富且精美的插图,看图识字,随图学文,结合图进行相应练习,符合培智学校学生的思维特点,有助于增强学生形象思维能力,获得对语言和文字形象的直觉体验。尤其是,有的课文坚持文字与图片一一对应的呈现顺序,能更好地帮助学生理解课文内容。例如二年级下册第1 课《我的学校》,课文内容为“学校里有操场,还有花园。”课文插图依据课文内容出现的顺序,先呈现“操场”图片,再呈现“花园”图片。再如三年级下册第3 课《寻找春天》,课文的每一句话都与背景插图一一对应,如通过柳条飞舞来展现“春风轻轻吹起”的课文内容画面。

在逻辑思维的发展上,培智学校学生说话时经常出现语句的逻辑问题,如语序颠倒或混乱等情况。为了使学生能运用基本的语言规律和规则准确表达自己的认识,增强学生语言思维的逻辑性,部编生活语文教科书在“我会说”以及“口语交际”部分,通过具体生活情境,并结合各种支持,比如图片、提示语、由词逐渐过渡到句等,让学生掌握正确的句法,清晰地表达。以一年级下册第9 课《打电话》为例,“我会说”部分先呈现“客厅”,再呈现“打电话”,最后呈现完整句子“爷爷在客厅打电话。”如果让培智学校学生直接根据图片说出最后完整的句子,他们可能出现说一半、说几个词语、语序逻辑混乱等情况。而教科书先呈现几个关键词语,再逐渐由词过渡到句,能帮助学生厘清思维逻辑,表达得更清楚、准确。

在思维品质的提升上,主要包含思维的灵活性、敏捷性、批判性、独创性等品质的训练。培智学校学生思维品质的整体提升潜藏在语文教学的过程中,部编生活语文教科书中的每个部分都能成为提升学生思维品质的练习素材。例如,每篇课文的“我会听”部分每题呈现了多幅图片,要求学生根据听到的词语选出对应的图片,训练学生思维的辨别能力。“我会说”部分要求学生结合图片说句子,举一反三,能提升学生思维灵活性、敏捷性。

(三)审美创造

审美创造是指学生通过感受、理解、欣赏、评价语言文字及作品,获得较为丰富的审美经验,具有初步的感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力;涵养高雅情趣,具有健康的审美意识和正确的审美观念[7]。可以将之概括为美的感受与鉴赏、美的表达与创造两个方面的要求。部编生活语文教科书图文之中穿插着能帮助培智学校学生进行审美创造的资源。

在美的感受与鉴赏上,部编生活语文教科书中的风景类、诗歌类的课文,都是鉴赏美的优质材料。教师应充分把握好这些课文,让学生体验语言文学作品所表现出来的形象美、情感美、韵律美。例如,一年级下册《语文小天地二》出现了该学段的第一首古诗《咏鹅》,这首诗展现了一幅白鹅在水中嬉戏的优美画卷,彰显形象美。又如,三年级上册第10课《对韵歌》,课文内容为“云对雨,雪对风。花对树,鸟对虫。山清对水秀,柳绿对桃红。”字与字相对应,体现语言文字的对韵美。再如,三年级上册第11 课《小小的船》运用叠词“小小的”“弯弯的”“蓝蓝的”以及比喻的修辞手法来展现月儿的形象美。

在美的表达与创造上,语文教学应使学生能借助不同媒介表达自己的见闻与感受。或许培智学校学生不能像普通学生那样运用优美的语言或华丽的词藻去表达美,但是他们也可以通过自己的方式去表达和创造自己心中的美。教科书中部分语文小天地中的“看图说话”就提供了表达与创造美的平台。以三年级下册《语文小天地四》为例,该“看图说话”要求学生和爸爸妈妈一起画出家乡最美的季节,然后用“我的家乡有______和_______”和“我喜欢我的家乡”说几句话。有了画图的支持,学生语言表达会更容易。

(四)文化自信

文化自信是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。通过语文学习,热爱中华文化,继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,关注和参与当代文化生活,初步了解和借鉴人类文明优秀成果,具有比较开阔的文化视野和一定的文化底蕴[8]。可总结为三个方面的要求:传承与弘扬中华文化、关注和参与当代文化、丰富自身文化涵养。文化自信也隐藏于部编生活语文教科书中。

在传承与弘扬中华文化上,《新课标》中提出教材编写要将中华民族优秀文化传统的内容融入选文,以增强学生的民族自尊心和爱国主义感情。在部编生活语文教科书中,部分课文隐形地蕴含着中华传统文化。例如三年级下册第5 课《坐正站直》,学习“坐正”“站直”“抬头”“挺胸”等词语并结合课文内容“抬头挺胸如青松”让学生感受和学习中华文化中正直、刚正不阿的品质。也有部分课文显性展现中华传统文化。如整个第一学段共出现的五首古诗,分别是《咏鹅》《山村咏怀》《静夜思》《悯农》《春晓》。古诗是中华传统文化的精华,是学生感受古人优秀思想的纽带。除古诗外还有一些涉及中华传统节日的课文,如二年级上册第8 课《中秋节》以及三年级上册第12 课《过年了》,这些都是对中华传统节日文化的继承与弘扬。

在关注和参与当代文化上,教科书插图潜移默化地让培智学校学生关注与参与当代文化。例如三年级下册第一单元的主题页图中的教室墙上展示了核心价值观,三年级下册第5 课《坐正站直》课文第四幅插图的背景宣传栏中写着“绿水青山就是金山银山”的宣传标语,这些都是当代文化以及社会主义先进文化的符号。

在丰富自身文化涵养上,培智学校学生生活在中华民族大家庭中,让学生了解文化的多样性,具有一定文化视野和文化底蕴,丰富自身的文化涵养也很有必要。整个第一学段在二年级的上下两册出现了国家与世界的主题单元,该单元各有1 篇课文,分别是《中国人》《首都北京》。《中国人》的学习能让学生认识到我们祖国是一个有着五十六个民族的大家庭,并感受文化的多样性。课文《首都北京》展现了天安门、长城、鸟巢等建筑,能使学生体会中华文化丰厚博大,有助于增强学生对祖国文化的理解与文化自信。

三、学科核心素养导向下的生活语文教学建议

(一)语言:主题单元中积累,生活情境中运用

在教学中,教师应以不同的生活主题单元为总体框架,按照每篇课文语言习得顺序在不同的生活情境中让学生积累丰富的语言材料,并在“我会说”和口语交际部分乃至实际生活中运用语言。尤其要发挥口语交际的作用,让学生在多样的语言实践活动中感受口语交际的现实意义,从而全面提高培智学校学生的语文素养及助力他们融入社会生活[9]。同时,还要注重说话规则的训练,让学生能够有效沟通与交流。此外,口语交际部分绝大多数场景是能够在学校中找到,可以真实还原的,因此可以在真实的生活情景中训练,让语文的学习充分融入学生生活。

(二)思维:充分挖掘教科书“图画书”的价值

教师要充分挖掘部编生活语文教科书这本“图画书”的价值,发展学生具体形象思维与直观动作思维能力,提升学生的思维品质。生活语文的学习不应局限于书上固有内容,应结合图片、动作模仿等,适当对教科书的内容进行拓展与调整,尽量帮助学生发散思维,提高学生思维的创造性、多样性、灵活性。例如,二年级下册第3 课《操场上》的“我会听”部分,要求学生听词语从三幅图中找出“跑步”的图片。在学生找出正确图片后,教师可对其进行拓展,比如认识另外几幅图,或提问:“图里的主人公在做什么?他们在哪里做什么?比赛谁赢了?在操场上除了做这些运动,你还会做什么?”通过多种提问去发散学生思维。再如,二年级下册第5 课《毛巾》的“我会说”部分,结合图片运用“我用毛巾______”句式进行表达,或许培智学校学生能结合图片内容说出“我用毛巾洗脸、擦头、擦身体。”但是毛巾的作用不止如此,教师可以利用毛巾实物做出相关动作,如擦桌子,让学生观察后进行表达。还可以通过举反例“我用毛巾打同学”,让学生明白这是不正确的,从而既训练学生对语言的倾听与理解能力,也强调行为规范的养成。

(三)审美:特殊方式表达特殊美

培智学校学生审美创造能力可以通过符合其表达特点的方式培养。在识字教学上,教师可以充分利用教科书中的插图、学生的身体、动画等形式去展现汉字独特的美。例如,教授一年级下册第4课《眼耳口鼻》中生字“口”,因为“口”字的字形与嘴巴张开时的形状相似,因此可以利用嘴型来使学生感受“口”字的结构。在美的表达创造上,可结合语文小天地中“看图说话”部分,以先画图再表达的形式进行。在教学中,多媒体的运用也很必要,可以通过投影仪将学生的画进行展示,让学生用自己的语言介绍自己创作的内容,实现美的表达和创造。

(四)文化:潜移默化中建立自信

文化自信蕴藏在课文之中,教师应加大对教科书中文化内涵的挖掘力度。例如,三年级下册第12课《春晓》最后的经典诵读环节,是整个第一学段所学古诗的总结,可开展诵读经典活动,传承中华传统文化。再如,《中秋节》《过年了》这类关于中华传统节日的课文,其编排的教学时间刚好在相关节日的前后,教师可以结合节日组织主题活动,如中秋节让学生品尝月饼、和家人赏月,过年让学生贴对联、剪窗花、制作红包等,来感受我国传统节日的魅力与氛围。教师还要挖掘《坐正站直》这样隐性课文以及插图中的文化价值,引导学生积极关注当下社会生活,弘扬社会主义先进文化,鼓励学生积极参与生活中的文化活动,帮助学生更好地融入社会。在生活语文教学中,教师应在潜移默化的过程中引导学生去感受、去传承文化。

语文学科核心素养四个方面是一个整体,它着眼于学生的发展,是学生发展中所必备的关键品格。教师应充分认识语文学科核心素养在生活语文教学中的重要地位和价值,挖掘其中的意义,以学科核心素养为导向分析课程目标、教学目标,并通过教科书的使用落实语文学科核心素养的培养。