送教上门工作从“送到”到“送好”

2022-08-02陈青云陆灵俊

陈青云 陆灵俊

送教上门作为特殊教育的重要组成部分,旨在保障适龄重度残疾儿童少年接受义务教育的权利。近年来,南通市送教上门工作在市教育局关心与支持下、在市教育科学研究院推动和指导下,各地各校主动担当、积极作为,全市送教上门工作不断创新发展。

一、构建“送到”的工作机制

自2014 年以来,南通市各县(市、区)持续探索送教上门运行与保障机制。目前已形成“发现学生—首诊接待—信息共享—部门通报—诊断评估—提供清单—提出申请—实施送教—定期评估—发现学生”的送教上门闭环式工作机制。通过这一闭环式工作机制,送教相关工作人员能在第一时间发现尚未接受教育的重度残疾儿童少年,启动送教上门工作流程,全面落实政府责任。

其一,送教对象的认定与安置。从需求侧来说,重度残疾儿童少年家长自发通过社区、学校寻求教育支持。从供给侧来说,每年6 月,特教学校主动对接残联等相关部门,分组上门摸排,尽早掌握所负责范围内尚未入学的重度残疾儿童少年的残疾类型、残疾程度、家庭情况、认知能力等情况;随后,组织专家委员会对尚未入学的重度残疾儿童少年进行评估鉴定,召开个别化教育会议,并提出适合的教育安置建议及服务清单;最后,在家长申请送教上门服务情况下,与之签订家校合作协议。送教上门学生学籍一般统一录入特殊教育学校学籍库,由特教学校和普通学校协同实施送教。也有部分送教上门学生学籍录入普通学校学籍库,由普通学校承担主要送教工作,特教学校提供专业指导,指导中心负责奖惩考核,确保送教工作质量。

图1 送教对象的认定与安置

其二,送教工作的投入保障机制。在具体实践过程中,各县(市、区)达成特教特办的共识,在解决问题的过程中不断完善送教上门投入保障机制,从根本上保障重度残疾儿童少年受教育的权利。如,各县(市、区)特殊教育学校克服原始信息有误、家长拒绝送教、路途遥远不便等诸多困难,联合卫健医疗部门建立首诊通报机制;联系残联,对接地区残工委,实现康教服务对接机制;针对家长态度问题,形成送教争议协商机制,由专家委员会负责协商协调;针对交通问题,联系政府平台,形成用车申请制度;等等。

此外,全市送教上门工作推进中注重普特协同、家校沟通。送教队伍以特教教师为骨干,普校教师和康复教师共同参与,协同制订送教计划、提供服务清单、确定送教频次、择选送教内容、制定评价方式等。全市送教上门工作也积极争取家长的支持和配合,实现家校合力。送教到家庭、送教到机构、远程同步课堂、接入普通学校等方式的创新为重度残疾儿童少年及家长提供了更多的选择,推动送教工作从“送到”向“送好”转变。

二、拓展“送教”的工作场域

在送教上门刚开始的阶段,教师们在摸索中实施送教上门,送教进家庭是最普遍甚至可以说是唯一的送教方式。随着送教上门工作的持续推进,单纯的送教进家庭难以满足学生的教育康复需求。教师积极探索送教进社区、进儿童福利机构、远程送教等方式,以促进重度残疾儿童少年参与学校教育和社会融合为目标,逐渐开发了家校社区结合、线上线下结合的送教形式,延展了送教场域。

送教进家庭

如,通州区于2022 年相继开设了金新街道狮子桥社区残疾人之家、平潮八院康复点。其中,狮子桥社区残疾人之家设立集中送教康服务点,由特教教师、残联康复师、卫生室医生组成送教团队,为社区的几名重度残疾儿童少年提供就近就便的系统化、有针对性的教育康复服务,既满足了这些重度残障儿童少年的需求,也提高了送教、送康的效率。

又如,远程同步课堂,将学习能力较强的重度残疾儿童少年编入特校、普校班级,使其通过网络实时进入课堂,这样的课堂既有学科知识的学习,又有同伴互动交流,从而实现充分就学。

此外,送教教师注重实施“一人一案”,提供丰富的学习康复套餐,助力精准施教,让重度残疾儿童少年在家如同在校。一些县(市、区)还畅通了送教上门学生转介流程,在送教学生能力得到发展后,为他们提供更为宽广的成长平台。如,智力障碍或自闭症学生居家学习水平提升、能力许可的情况下,经专家委员会评估通过后可转衔至特殊教育学校就读;脑瘫学生接受上门送教服务能力得到提升后,可接入特校甚至普校的远程课堂。

三、建设“送好”的课程体系

重度残疾儿童少年有着极其特殊的教育康复需求。课程体系的建设很大程度上决定了送教的质量和成果的科学性。在送教上门探索中,各送教教师尝试将特教教材简化,将教学目标细化,争取让每名送教学生学有所得。“一人一案”的实施,让教师能根据每一名送教学生的特点制定学习目标,传授适当内容,提升送教质量。在此基础上,由市教育科学研究院专家牵头,海门区特殊教育学校、启东市特殊教育学校、通州区特殊教育学校共同研究提炼出送教上门“两全”课程,即全人课程和全日课程。

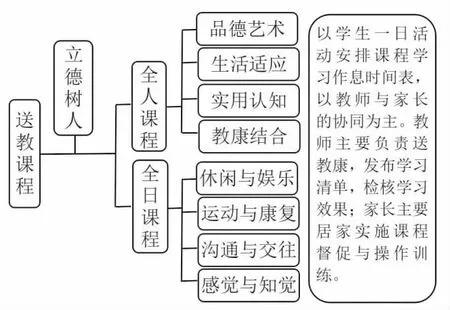

图2 “两全”课程

其一,全人课程。在送教上门中坚持落实“立德树人”的根本任务,坚持德智体美劳并举,注重缺陷补偿与潜能开发相结合,有效发挥课程、活动的育人功能,促进重度残疾儿童少年全面发展、充分发展,最终有效提升送教上门育人质量。如,生活适应课程以开展生活能力训练为基础,以促进重度残疾儿童少年进入社区生活为目标,着重培养其生活自理能力;实用认知课程,基于重度残疾儿童少年身心发展特点,以生活化知识经验为主要目标,主要包括生活语文、生活数学等实用知识;康教结合,则注重帮助重度残疾儿童恢复或补偿功能,提高生活质量。

其二,全日课程。面向重度残疾儿童及其家长,全方位地开发送教上门教育、康复资源,提升家长教康素养和能力,为重度残疾学生实现自主学习康复、深度学习康复提供可能。每学期初,根据每名送教上门学生的服务清单制定课程纲要,编写送教计划,提供一日作息时间表。教师线下送教之外,线上提供阅读清单、歌曲清单等,指导家长协助开展康复训练、播放视音频节目、辅导作业等。送教上门时针对不同障碍类别的送教学生提供针对性的课程,主要有休闲与娱乐、运动与康复、沟通与交往、感觉与知觉,在感知训练、运动保健、作业治疗、运动功能、社会交往、感觉统合、心理疏导等方面提供专业化服务。同时积极开发家长课程,注重对家长的实践教学、线上指导等,充分挖掘家长、志愿者、义工等资源力量。

此外,对于以脑瘫学生为主的远程送教学生,除提供以上课程外,还提供特校(普校)课程服务,以语文、数学、英语、班会、音乐、美术等室内课程为主。

春光无限唐弘毅(江苏省南通市如东县逸夫特殊教育学校)指导老师:季丹青

送教上门工作是党和国家关心、社会关注、老百姓关切的一项工作。南通市在送教上门工作中进行了较为深入的研究探索,“重残儿童送教上门模式及机制研究”成功申报2021 年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目。南通市各县(市、区)特殊教育学校将以更好满足送教学生需求为目标,在逻辑体系、设计理念、基本原则、总体目标等方面不断完善现有送教课程体系。